Fiche Technique du Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (PCRDA)

Numéro 18 - Mars, 2013

Résumé

La mécanisation de la conchyliculture en Colombie-Britannique (C-B) est l'un des moyens d'accroître la compétitivité de cette industrie sur le marché mondial de la conchyliculture. Actuellement, les bivalves sont principalement récoltés à la main à l'aide d'un râteau, selon la méthode traditionnelle. Cette méthode nécessite une main-d'œuvre importante et produit des niveaux de rendement moyens. L'utilisation d'une cueilleuse mécanique pourrait grandement réduire les coûts de récolte et augmenter le rendement. Une évaluation comparative de l'environnement et du rendement opérationnel des techniques de récolte mécanique et manuelle (c.-à-d., au moyen de râteaux) a été effectuée pour déterminer la faisabilité et les incidences benthiques potentielles de l'utilisation de la cueilleuse mécanique. Des évaluations ont été effectuées, en juillet 2008, sur trois sites d'études du détroit de Baynes, en C-B. Chacun des sites comprenait une zone de récolte mécanique et une zone de récolte manuelle. Des stations d'échantillonnage ont été établies à diverses distances de chaque zone, le long de transects suivant la direction du courant dominant. Des échantillonnages ont été menés avant et après la récolte. Les paramètres in situ mesurés comprenaient les concentrations de sulfures dans les sédiments, le potentiel d'oxydoréduction, la taille des grains du sédiment, la condition visuelle du substrat au moyen d'images numériques, la sédimentation (flux du limon) et la composition de la macrofaune dans les sédiments. En général, aucune différence importante des effets n'a été observée entre les deux méthodes de récolte. Les échantillons ont démontré une grande marge de variabilité en ce qui concerne les sulfures, le potentiel d'oxydoréduction et la sédimentation dans les parcelles de traitement et les transects, dans tous les échantillons de chaque plage, et dans tous les échantillons moyens de chaque plage. Étant donné les niveaux de variation élevés que l'on a observés dans tous les paramètres mesurés, on ne peut pas tirer de conclusion définitive sur les différences en termes d'impact environnemental entre les méthodes de récolte. On a observé, malgré la variation des résultats, que la sédimentation causée par la récolte, qu'elle soit mécanique ou manuelle, était négligeable si on la compare aux flux de sédiments énormes qui ont lieu pendant les processus naturels (p. ex. les tempêtes).

Le Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA) est une initiative concertée de Pêches et Océans Canada (MPO) et de l'industrie de l'aquaculture visant à stimuler la recherche et le développement. Les projets menés dans le cadre du PCRDA visent l'amélioration du rendement environnemental de l'aquaculture et servent à préserver la santé optimale des poissons.

Introduction

Les conchyliculteurs de la Colombie-Britannique (C-B) ont de la difficulté à être concurrentiels sur le marché international de la conchyliculture en raison de certaines variables économiques et sociétales. En particulier, la valeur du dollar canadien et la difficulté à trouver et garder la main-d'œuvre constituent des obstacles. Les conchyliculteurs de la C-B doivent trouver des moyens d'augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts de récolte pour améliorer leur compétitivité. L'utilisation de cueilleuses mécaniques pourrait réduire considérablement les coûts de récolte de certaines espèces, ce qui améliorerait la rentabilité.

Figure 1

La cueilleuse mécanique pendant la récolte au détroit de Baynes, en Colombie-Britannique.La palourde japonaise (Tapes philippinarum) est récoltée le long du littoral de la C-B depuis les années 1970. Presque la totalité de la récolte des bivalves se fait à la main au moyen de râteaux à manche court munis de dents longues espacées d'une largeur précise pour permettre aux pêcheurs de ratisser rapidement le substrat et de récolter les bivalves à la main. Malgré la vitesse à laquelle certains pêcheurs accomplis travaillent, cela reste un travail coûteux et exigeant sur le plan physique. Un conchyliculteur de Samish Bay, dans l'etat de Washington, aux États-Unis, a modifié une cueilleuse mécanique de bulbes de tulipes (figure 1) conçue pour l'industrie des cultures en serre, et a ainsi réussi à automatiser la récolte de la palourde japonaise. Les conchyliculteurs de la C-B ont démontré leur intérêt pour l'utilisation de cette technologie au Canada; toutefois, on s'inquiète des répercussions de cette méthode de récolte sur l'environnement local. En 2008, l'association des conchyliculteurs de la Colombie-Britannique (BCSGA) a lancé un projet en collaboration avec Pêches et Océans Canada (MPO), dans le but d'évaluer l'incidence potentielle de la récolte mécanique de bivalves sur l'environnement par rapport à la méthode traditionnelle de récolte manuelle à l'aide de râteaux.

L'objectif principal de ce projet était d'évaluer les effets potentiels à proximité de la récolte mécanique et de la récolte manuelle de la palourde japonaise. Les renseignements obtenus serviront de base au processus d'approbation réglementaire de cette nouvelle activité si les conchyliculteurs décident de se doter de cette technologie.

Méthodes

Sites d'étude

Trois plages intertidales de l'île de Vancouver, en C-B (celles de Comox, de Royston et de Ship's Point), dans le détroit de Baynes, ont été choisies pour représenter les diverses conditions physiques que l'on pourrait rencontrer lors de l'utilisation courante de la cueilleuse mécanique de bivalves. Les sites de prélèvement étaient tous composés d'un mélange de gravier et de sable, le type de terrain idéal pour la conchyliculture.

Évaluation océanographique de l'habitat

Des études océanographiques préliminaires à court terme de l'habitat ont été menées sur chacun des sites d'étude à la fin du mois de juillet 2008 (période de la marée de viveeau), avant le début des essais de récolte, pour déterminer la dynamique du débit d'eau et produire des cartes d'habitat détaillées qui serviraient de repère. Ces cartes ont fourni une référence spatiale comprenant les informations suivantes : i) description de l'habitat essentiel (p. ex. herbiers de zostère); ii) caractéristiques physiques des sédiments (p. ex. taille des grains des sédiments); iii) profil des activités chimiques des sédiments (p. ex. potentiel d'oxydoréduction, concentration de sulfures). Des profileurs de courant à effet Doppler (ADCP) de 300 kHz installés au fond de la colonne d'eau (dans le sédiment et pointés vers le haut) ont servi à enregistrer la dynamique des marées (c.-à-d., direction et vitesse du débit résiduel) sur chacun des sites. Des graphiques de fréquence sur la vitesse et la direction, et des diagrammes de vecteurs progressifs ont servi à la conception de programmes d'échantillonnage avant et après la récolte garantissant que l'échantillonnage n'aurait lieu seulement en aval des parcelles de récolte, ce qui éviterait ainsi toute forme d'interférence entre les traitements (récolte mécanique ou manuelle).

Programme d'échantillonnage avant et après la récolte

Un programme complet d'étude et d'échantillonnage a été conçu pour chacun des trois sites d'étude. Chaque site comprenait une zone de récolte mécanique et une zone de récolte manuelle (de 15 m x 30 m chacune). Des stations d'échantillonnage ont été établies dans chaque zone et en aval de chaque parcelle dans des positions fixes de 1, 10, 25 et 75 m le long d'un transect. Trois échantillons répétés ont été prélevés à chaque station d'échantillonnage et les variables suivantes ont été mesurées in situ: sulfures sédimentaires, potentiel d'oxydoréduction (Eh, oxydoréduction), taille des grains du sédiment, condition visuelle (couleur, texture au moyen d'images numériques), accumulation de sédiments (flux du limon) et composition de la macrofaune dans les sédiments. L'échantillonnage a été effectué avant et après la récolte.

Trois cartouches à sédiments ont été placées à chaque site d'échantillonnage de référence, en janvier 2009 et 2010, pour déterminer le flux de sédiments qui se produit lors de perturbations naturelles.

Résultats

Données océanographiques

Les évaluations précédant les récoltes sur les sites d'étude ont été effectuées en juillet 2008. Les informations sur le débit résiduel obtenues grâce à ces données ont servi à établir l'orientation des transects d'échantillonnage pour les autres composantes de cette étude.

Caractéristiques physiques et chimiques

Les données sur les sulfures et l'Eh ont démontré une grande variabilité à l'intérieur des parcelles de traitement et des transects, à l'intérieur de tous les échantillons de chaque plage, et entre les échantillons moyens de chaque plage. Les concentrations de sulfure variaient entre 11,2 micromoles dans la zone de récolte mécanique de Royston et 944 micromoles dans la zone de récolte mécanique de Ship's Point (station à 10 m) : dans le spectre de variabilité oxique normale. Les valeurs du potentiel d'oxydoréduction variaient entre les valeurs positives et négatives. La variation des mesures d'oxydoréduction et de sulfure était typique des limites opérationnelles. Quant à l'aspect visuel, aucun des échantillons de sulfure ou d'oxydoréduction n'était différent de ceux qui avaient été prélevés aux points de référence. Aucune analyse statistique n'a été effectuée sur les données physiques ou chimiques; toutefois, on n'a observé aucune différence évidente de sulfure ou de potentiel d'oxydoréduction entre les deux méthodes de récolte. La température des échantillons variait entre 14,6 et 25,7 °C, selon la vitesse à laquelle l'échantillon avait été prélevé et analysé.

Données sur la sédimentation

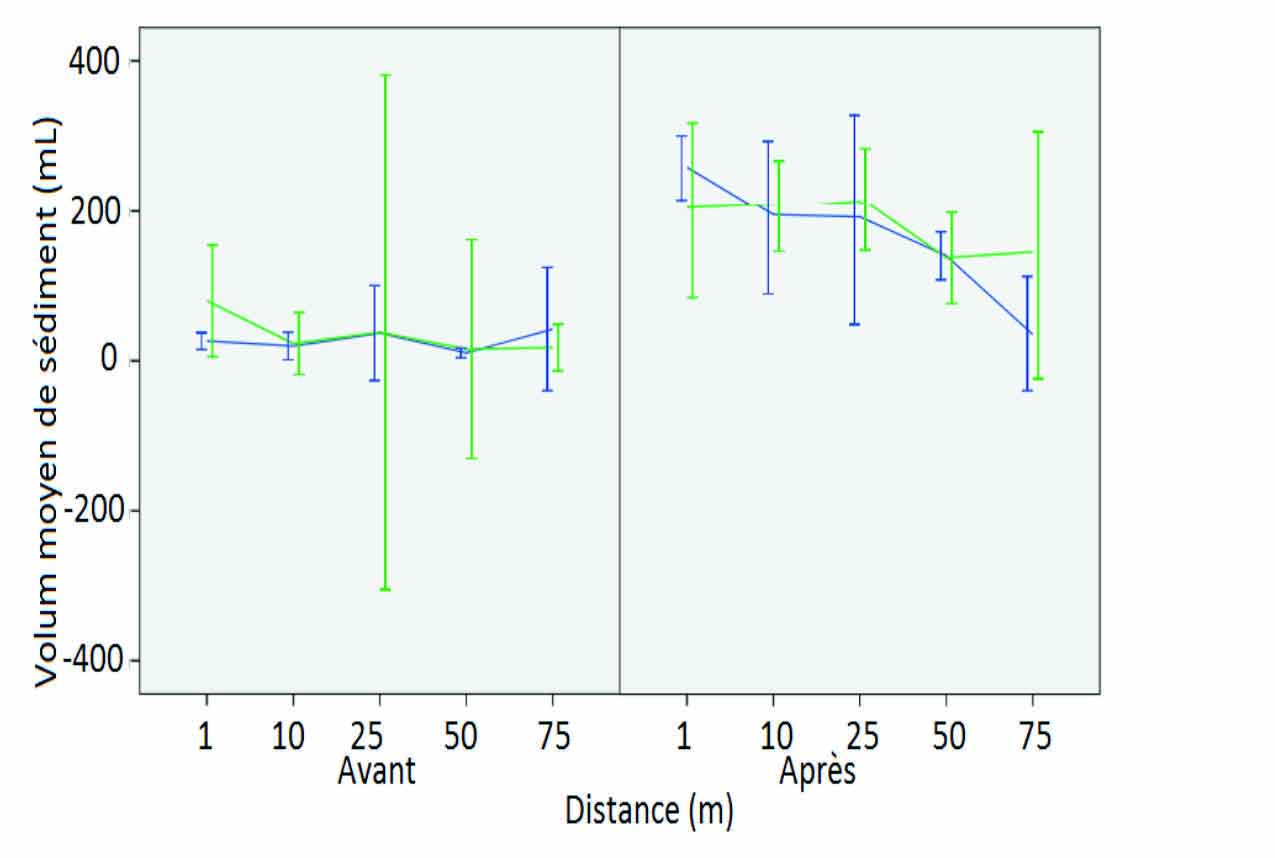

Les échantillons des cartouches à sédiments ont servi à mesurer le volume de limon accumulé avant et après la récolte, et l'on a observé une variation importante. La figure 2 illustre la variation du volume de limon obtenu dans chaque transect en aval du site de la plage de Ship's Point, et permet de comparer la sédimentation avant et d'après la récolte.

La Figure 2 représente la quantité de sédiments accumulés à la suite d'une récolte mécanique et d'une récolte à la main de bivalves. Deux échantillons représentent les mesures prises avant la récolte et après la récolte. L'axe horizontal du bas représente la distance, sur une échelle de 0 à 75 mètres (m). L'axe vertical de gauche représente la quantité moyenne de sédiments en millilitres (ml).

Figure 2.

Valeurs moyennes des sédiments des zones de récolte mécanique (ligne bleue) et des zones de récolte manuelle (ligne verte) à la plage de Ship's Point, avant et après la récolte. Les barres d'erreurs représentent des intervalles de confiance (IC) de 95Les paramètres d'échantillonnage des sédiments montraient une grande variation des valeurs. Une seule plage (celle de Royston) a donné une différence marquée de la sédimentation entre les échantillons de la zone de récolte mécanique et la zone de récolte manuelle à certaines stations. Toutefois, cette différence dans les échantillons a été observée avant (50 m, p=0,026) et après la récolte (10 m, p=0,032; 25 m, p=0,026; 50 m, p=0,015). Et puisque les données des échantillons prélevés avant la récolte servaient de référence, la différence observée après la récolte n'a pu être attribuée à la différence de la méthode de récolte utilisée.

Des essais supplémentaires ont montré que seul le transect d'après-récolte de la plage de Royston (p<0,0001) présentait une différence marquée de la sédimentation entre la récolte mécanique et la récolte manuelle. Aucun des autres transects (avant ou après la récolte mécanique ou manuelle, à toutes les plages) ne présentait de différence marquée de sédimentation.

Les analyses de la taille des grains des sédiments indiquent qu'il y avait une corrélation importante (p<0,0001) entre la sédimentation et le pourcentage de boue (petite taille de grains) après la récolte à la plage de Royston.

Les échantillons des cartouches qui ont été prélevés pendant les tempêtes d'hiver à chaque plage étaient tous complètement remplis de sédiments. Les niveaux de sédimentation observés pendant les tempêtes étaient bien plus élevés que ceux observés pendant les échantillonnages réalisés avant et après la récolte, à la fois pour la récolte mécanique et la récolte manuelle.

Données biologiques

Les échantillons biologiques variaient beaucoup en ce qui a trait à la composition et à l'abondance des espèces. Les résultats obtenus n'ont pas ajoutés d'information considérée comme utile en comparaison des données obtenues sur la sédimentation ainsi que sur les variables physiques et chimiques. Les données biologiques devaient servir à mesurer les effets potentiels sur la composition de la macrofaune dans le cas d'un événement d'envasement important. Cependant, puisqu'on n'a pas observé d'effet d'envasement important, ces données n'ont pas été analysées.

Discussion

Seule une des études (celle réalisée sur la plage de Royston) a présenté une différence marquée de la sédimentation après la récolte, entre la méthode de récolte mécanique et la méthode de récolte manuelle. On peut probablement attribuer ce résultat à la différence entre le pourcentage de boue de la zone de récolte mécanique et celui de la zone de récolte manuelle observée lors de l'analyse de la taille des grains de ce site. Les particules petites et légères (comme celles de la boue) risquent davantage d'être transportées par des forces externes, comme les vagues et les marées, que les particules comme celles du sable et du gravier. Cela pourrait expliquer la différence observée en ce qui concerne les volumes de sédiment entre les parcelles de traitement à la plage de Royston, ce qui pourrait indiquer que les incidences opérationnelles sont identiques pour la méthode de récolte mécanique et la méthode de récolte manuelle quant aux substrats de sable ou de gravier.

Conclusions

En règle générale, on n'a observé aucune différence importante entre les effets des deux méthodes de récoltes; toutefois, en raison de la variabilité des données collectées sur le terrain dans cette étude, on ne peut conclure définitivement qu'il n'y a pas de différence importante entre les effets environnementaux résultant de la récolte manuelle et ceux résultant de la récolte mécanique. Malgré sa variabilité intrinsèque, cette étude a démontré que les processus perturbateurs naturels qui se produisent lors de tout événement d'agitation causé par les vents influent bien plus sur l'environnement que l'une ou l'autre des méthodes utilisées. Par conséquent, on considère qu'il est peu probable que la récolte mécanique perturbe plus l'environnement que les événements naturels. Toutefois, il faudrait effectuer d'autres études pour savoir si cette méthode de récolte provoque plus de perturbations environnementales que les méthodes traditionnelles de récolte manuelle.

Ce PCRDA (P-08-03-005) a été mené par Pêches et Océans Canada (Secteur des sciences du MPO) en collaboration avec la l'association des conchyliculteurs de la Colombie-Britannique. Les recherches ont été menées par David Stirling (étudiant diplômé) sous la direction de Stephen Cross. Pour prendre contact avec M. Cross : sfcross@office.geog.uvic.ca (ou sfcross@SEAvisiongroup.ca).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent projet et d'autres projets du PCRDA, visitez le site suivant : Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Publié par :

Direction générale des sciences de l'aquaculture

Pêches et Océans Canada

Ottawa (Ontario) K1A 0E6

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 2013

ISSN 1919-6849 (version imprimée)

ISSN 1919-6857 (version en ligne)

ISBN 978-0-662-78212-4

MPO/2013-1855

Cat. No. Fs48-2/18-2013F-PDF

La version anglaise et d'autres formats sont disponibles à l'adresse suivante : Aquaculture Collaborative Research and Development Program (ACRDP)

- Date de modification :