Groupe de travail sur le développement de l’énergie marémotrice durable dans les marées de la baie de Fundy Rapport provisoire

Sur cette page

- Introduction : Définir le contexte du groupe de travail

- Le secteur de l’énergie marémotrice au Canada : Une vue d’ensemble

- Le secteur canadien de l’énergie marémotrice : Détermination des questions réglementaires

- Processus d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

- Les normes d’évaluation des risques et de surveillance pour l’environnement

- Les données et les recherches internationales sur les effets environnementaux

- Prise en compte des changements climatiques et des avantages économiques dans la prise de décision réglementaire

- Progrès et plan d’action du groupe de travail

- Prochaines étapes

- Annexe 1 – Composition du groupe de travail

- Annexe 2 – Hiérarchie des risques de collision

Introduction : Définir le contexte du groupe de travail

Le 20 juin 2023, l’honorable Joyce Murray, ancienne ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l’honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, ont annoncé la création d’un groupe de travail sur l’énergie marémotrice durable. L’intention est d’étudier les questions et les possibilités liées à la réalisation de projets d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy.

Le but du groupe de travail est le suivant :

- s’appuyer sur le travail accompli à ce jour pour clarifier les exigences en matière de protection du poisson;

- améliorer la transparence et la méthodologie de l’évaluation des risques et de la prise de décision concernant le déploiement de turbines marémotrices;

- réduire le délai de prise de décision réglementaire pour les projets d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy.

Le groupe de travail est coprésidé par Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada. Il comprend des membres du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de l’industrie et des organismes de recherche (voir Annex 1). Le groupe de travail facilite une collaboration accrue entre le gouvernement fédéral, la province de la Nouvelle-Écosse, les membres de l’industrie de l’énergie marémotrice et la communauté de recherche sur l’énergie marémotrice. Les membres du groupe de travail sollicitent l’avis des groupes autochtones. La mobilisation et la consultation, le cas échéant, se poursuivront pendant toute la durée de vie du groupe de travail.

Le présent rapport a pour objet de fournir une vue d’ensemble et une mise à jour sur le groupe de travail et ses réalisations à ce jour.

Grâce à une série de réunions et de présentations d’experts, le groupe de travail a recensé les principaux enjeux et défis réglementaires soulevés par les intervenants de l’industrie qui prennent part au développement de l’industrie de l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse :

- l’administration du processus d’autorisation de la Loi sur les pêches;

- l’évaluation des risques environnementaux et les normes de surveillance;

- la prise en compte des données et des recherches internationales sur les effets environnementaux;

- la prise en compte des changements climatiques et des avantages économiques dans la prise de décisions.

Le présent rapport résume ces enjeux et défis et décrit les progrès accomplis par le groupe de travail pour les résoudre, ainsi que les mesures à entreprendre à l’avenir. Le groupe de travail produira un deuxième rapport en décembre sur ses travaux, y compris les progrès réalisés et les domaines à prendre en considération pour une intervention ultérieure. De plus, le gouvernement du Canada a indiqué, dans le Budget 2023, qu’il allait « présenter un plan concret visant à accroître l’efficacité des processus d’évaluation d’impacts et règlementaire pour les grands projets, ce qui impliquera de clarifier les échéances et réduire les délais, remédier aux pratiques inefficaces et renforcer la concertation et les partenariats », d’ici la fin de 2023.

Le secteur de l’énergie marémotrice au Canada : Une vue d’ensemble

Pour atténuer la contribution du Canada aux changements climatiques, le gouvernement du Canada s’est engagé à rendre son secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035, tout en augmentant rapidement l’utilisation de l’électricité propre dans le réseau électrique du Canada afin de répondre à la demande croissante d’électricité nécessaire pour soutenir une économie carboneutre d’ici 2050.

L’énergie marémotrice est une source potentielle largement inexploitée d’énergie propre et fiable pour soutenir cette transition, qui présente des avantages à la fois environnementaux et économiques. Bien qu’il s’agisse encore d’une technologie émergente, les investissements dans le secteur se sont poursuivis au niveau international, avec notamment 94,5 (en anglais seulement) mégawatts (MW) sous contrat au Royaume-Uni en 2022 et 2023, et 17 MW (en anglais seulement) en France en 2023. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) estime que 10 GW provenant de projets d’énergie marémotrice (et des vagues) pourraient être installés d’ici 2030, et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime qu’un total de 300 GW provenant de projets d’énergie marémotrice et des vagues pourraient être installés d’ici 2050. Cela pourrait aboutir (en anglais seulement) à la création de jusqu’à 680 000 emplois, à environ 42 milliards de dollars d’investissements et à l’élimination de 500 millions de tonnes de CO2 de l’atmosphère.

Actuellement, la moitié de l’électricité de la Nouvelle-Écosse est produite à partir de charbon et l’électricité est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) de la province. La baie de Fundy présente une capacité exceptionnelle en matière d’énergie marémotrice en raison de ses forts courants de marée, mais d’autres secteurs de la Nouvelle-Écosse sont également envisagés. L’énergie marémotrice est une source d’énergie propre et prévisible. Le développement des ressources marémotrices permettrait aux communautés côtières de décarboniser leur consommation d’énergie ou de bénéficier d’une source moins vulnérable aux perturbations que les modèles traditionnels de production de l’électricité. À long terme, l’énergie marémotrice peut permettre de réaliser des économies de coûts à l’échelle du système : sa prévisibilité réduit le besoin de centrales électriques supplémentaires, de lignes de transmission supplémentaires et de stockage supplémentaire dans les batteries et les réseaux intelligents. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont investi environ 200 millions de dollars dans l’industrie de l’énergie marémotrice, mobilisant plus de 500 entreprises et procurant des avantages aux collectivités locales. On estime que 60 à 80 % des biens et services liés à l’énergie marémotrice peuvent être fournis par des fournisseurs locaux.

La recherche et le développement ainsi que la recherche environnementale se poursuivent également pour soutenir le développement de l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse, qui a commencé par une évaluation environnementale stratégique (EES) (PDF en anglais seulement, 6330 Ko) en 2008. La province de Nouvelle-Écosse a créé le Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE) (en anglais seulement) en 2009 pour explorer la ressource de 7 500 MW d’énergie marémotrice à Minas Passage. Il s’agit notamment d’infrastructures électriques terrestres et marines destinées à fournir de l’énergie marémotrice au réseau électrique de la province, ainsi que d’un programme scientifique s’étalant sur 15 ans, de plus de 100 études et de 20 millions de dollars consacrés aux données de caractérisation physique et biologique de sites. Cet investissement comprend des travaux avec de nombreux partenaires du milieu universitaire, de compagnies de technologie océanique et d’autres partenaires de recherche pour faire progresser la science de la saisie de données dans les débits élevés, effectuer une surveillance environnementale (hydroacoustique, acoustique passive et télémétrie acoustique), et construire un modèle de risque pour comprendre la probabilité que le poisson rencontre un dispositif de transformation d’énergie marémotrice.

La baie de Fundy est un écosystème diversifié, complexe et très productif (PDF, 452 Ko), qui abrite de nombreuses espèces de mammifères marins, de poissons, d’oiseaux et d’invertébrés. Les espèces de poissons et d’invertébrés de la région soutiennent une grande variété de pêches autochtones, commerciales et récréatives, et nombre de ces espèces revêtent une importance sociale et culturelle pour les communautés autochtones. Les industries de la pêche commerciale et de l’aquaculture dans la baie de Fundy représentent à elles seules une valeur estimative de plus de 1 milliard de dollars (PDF en anglais seulement, 6330 Ko). De plus, la baie de Fundy sert d’habitat à un certain nombre d’espèces en péril, comme le saumon atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy et le requin blanc, qui figurent sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada.

Les vasières uniques de la baie de Fundy, combinées à des débits élevés et à la turbulence des marées, donnent des eaux caractérisées par de grandes quantités de sédiments fins et une faible visibilité, ce qui complique le développement et la surveillance des impacts environnementaux.

Ces circonstances présentent des défis pour le développement de l’énergie marémotrice dans le cadre du processus réglementaire canadien de protection et de conservation des écosystèmes aquatiques et des espèces aquatiques en péril. Par conséquent, les organismes de réglementation et le secteur de l’énergie marémotrice ont besoin de mieux comprendre les interactions négatives potentielles entre la faune marine et les dispositifs d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy. Il est donc important que les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux, les partenaires autochtones, les intervenants de l’industrie, les universitaires et d’autres, travaillent ensemble pour trouver des solutions possibles afin de permettre la croissance durable de l’industrie.

Le secteur canadien de l’énergie marémotrice : Détermination des questions réglementaires

Le groupe de travail a discuté de quatre questions qui ont une incidence sur le développement et le déploiement de projets d’énergie marémotrice dans la baie de Fundy, en temps opportun et de manière commercialement viable. L’importance des rôles scientifiques et réglementaires des gouvernements a été reconnue dans toutes les discussions. Chacun de ces rôles est décrit ci-dessous.

Processus d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO est responsable de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat, y compris des espèces en péril, et il lui incombe de décider s’il convient de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches (et un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le cas échéant) lorsque des projets sont susceptibles d’enfreindre la Loi. En raison de l’incertitude concernant les effets des turbines marémotrices sur la faune marine, le MPO utilise une « approche par étapes » en matière de développement, qui consiste à délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour l’exploitation d’une seule turbine marémotrice pendant une période d’un an, à condition que toutes les conditions réglementaires soient remplies, y compris un plan approuvé de surveillance des impacts environnementaux et de compensation. Ce modèle a pour intention de soutenir une approche progressive et adaptative du développement qui s’appuie sur les résultats des programmes de surveillance des impacts environnementaux (PSIE). Dans le cadre de cette « approche par étapes », le MPO peut autoriser des déploiements supplémentaires à condition que le promoteur puisse surveiller efficacement les impacts négatifs sur la faune marine du premier déploiement de dispositif.

Les représentants du secteur de l’énergie marémotrice ont expliqué que, bien que les projets d’énergie marémotrice soient intrinsèquement modulaires, progressifs et réversibles, ils ne sont pas infiniment flexibles dans la manière dont leur construction peut être échelonnée et dont leur ampleur peut être modifiée. Les économies d’échelle, les chaînes d’approvisionnement et la sécurité des investissements imposent un rythme et une taille minimums. Le secteur de l’énergie marémotrice a besoin d’un cadre réglementaire adapté pour des petits modules de plusieurs pour démontrer la viabilité commerciale de l’exploitation de l’énergie marémotrice. « L’approche par étapes » de MPO pour le déploiement des turbines ne donne pas la certitude requise. Le groupe de travail étudie les possibilités d’une voie réglementaire qui autorise le cycle de vie opérationnel de l’ensemble du projet, sous réserve de conditions définies pour l’atténuation des risques pour les poissons, le contrôle du respect de l’autorisation et, le cas échéant, la réduction de l’activité. Une telle approche serait conforme à la Stratégie sur les énergies marines renouvelables (PDF en anglais seulement, 925 Ko) de 2012 de la Nouvelle-Écosse, qui soutenait une approche progressive et adaptative du déploiement des dispositifs marémoteurs en vue d’un développement à l’échelle commerciale.

Les normes d’évaluation des risques et de surveillance pour l’environnement

À l’appui du processus d’examen réglementaire de MPO en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP, le Ministère utilise une approche de gestion des risques cohérente à l’échelle nationale lors de l’examen des projets pour déterminer les répercussions négatives sur les poissons et leur habitat, ce qui est conforme à la norme ISO 31000. MPO définit les répercussions négatives potentielles en utilisant des diagrammes de séquences des effets qui relient une activité à un facteur de stress potentiel et à l’impact final sur le poisson et son habitat. Le Ministère cerne les risques, examine si des mesures d’évitement ou d’atténuation peuvent être appliquées pour traiter complètement l’agent de stress. S’il n’y parvient pas, les effets résiduels potentiels qui en résultent sont pris en compte par le Ministère lorsqu’il s’agit de déterminer s’il convient ou non de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.

La présence d’espèces aquatiques inscrites sur la liste de la LEP, comme le saumon atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy et le requin blanc, signifie que le promoteur doit rencontrer les exigences en vertu de la Loi sur les Pêches et de la LEP. Le MPO peut accorder des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, qui font office de permis en vertu de la LEP. Toutefois, pour ce faire, l’activité doit respecter 3 conditions :

- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;

- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

Selon l’Évaluation des dommages acceptables au saumon atlantique de l’arrière-baie de Fundy (PDF, 114 Ko) de Pêches et Océans Canada, « tout niveau de dommage causé par l’homme pourrait mettre en péril la survie ou le rétablissement de cette espèce génétiquement distincte ».

MPO s’appuie sur les données de surveillance pour déterminer la nature et la mesure dans laquelle les répercussions se produisent, sont évitées ou atténuées. Il est particulièrement difficile de prévoir et de surveiller la façon dont les mammifères marins, les poissons et les oiseaux de mer interagissent avec une turbine en fonctionnement dans les environnements marins à fort débit et turbides. Les interactions sont difficiles à observer, à la fois en raison de la turbulence des eaux et des limites des instruments de surveillance conçus pour être utilisés dans des environnements marins où la visibilité est plus grande.

Le secteur de l’énergie marémotrice a indiqué que l’approche du Ministère visant à évaluer les risques des projets pour la faune marine devrait être plus claire et que les exigences en matière de surveillance devraient être plus proportionnelles à l’ampleur du projet proposé. Il a également indiqué que les critères réglementaires pour l’autorisation des dispositifs marémoteurs n’étaient pas clairs.

Les données et les recherches internationales sur les effets environnementaux

Les représentants du secteur ont indiqué que l’on ne sait pas si et comment MPO prend en compte l’ensemble des recherches externes, y compris les recherches internationales, les pratiques exemplaires et les normes lorsque le Ministère évalue le risque des dispositifs marémoteurs pour la faune marine.

Le secteur souhaite une plus grande clarté concernant les normes et les critères requis par le Ministère pour reconnaître et prendre en compte ces sources. Des recherches ont été menées au niveau international pour évaluer le risque que représentent les turbines marémotrices pour la faune marine, ce qui pourrait faciliter la prise de décision.

Le groupe de travail a entendu des présentations de scientifiques de MPO sur l’approche du ministère en matière de production et d’utilisation d’avis scientifiques. MPO a expliqué que le Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS), qui coordonne les processus d’examen scientifique par les pairs et fournit des avis scientifiques évalués par les pairs pour les décisions politiques et de gestion, est un mécanisme qui permet de fournir des avis opportuns et réactifs concordant avec les priorités ministérielles. Une série de documents du SCAS ont été produits en relation avec le développement de l’énergie marémotrice. L’examen le plus récent du SCAS lié à l’énergie marémotrice a été réalisé en 2016 et était un examen du programme d’étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) pour le projet d’énergie marémotrice de Fundy.

Les processus d’avis scientifiques du SCAS peuvent comprendre une expertise interne et externe au gouvernement, comprennent la prise en considération des recherches internationales, et peuvent être utilisés pour traiter des questions urgentes et imprévues ainsi que pour fournir des renseignements et des données à jour.

Un expert international du Pacific Northwest National Laboratory du ministère de l’Énergie des États-Unis a donné au groupe de travail une présentation sur l’état international de la science et les approches réglementaires en matière d’énergie marémotrice. Voici quelques-uns des principaux messages :

- Le risque de collision est difficile à résoudre, car il s’agit de prouver un élément négatif;

- Bien qu’aucune collision entre les turbines et les mammifères, les oiseaux de mer ou les poissons n’ait été observée, des poissons ont été frôlés de près;

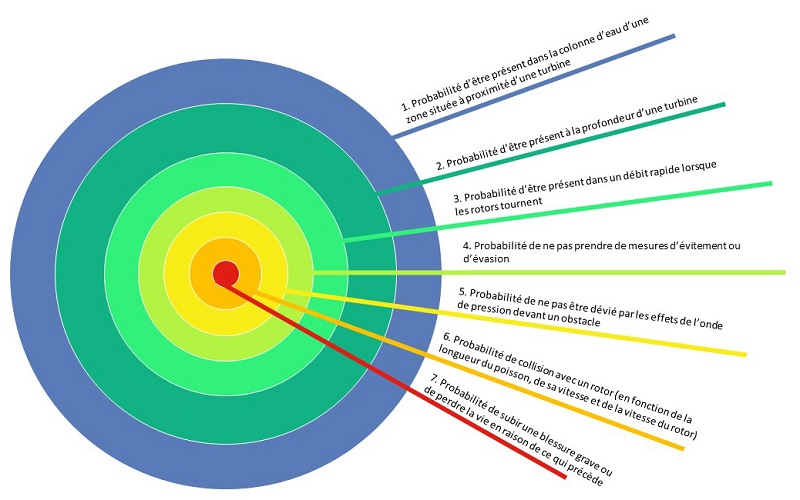

- Sept facteurs doivent être réunis pour qu’un poisson soit blessé ou tué à la suite d’une collision avec une turbine; (voir l’annexe 2);

- Alors que les poissons évitent généralement les turbines en rotation dans les démonstrations réalisées à ce jour, on ne sait pas si les poissons peuvent éviter les turbines dans des courants rapides avec une faible visibilité dans l’environnement naturel, comme ceux que l’on trouve dans la baie de Fundy. Il est nécessaire d’augmenter le nombre de turbines dans l’eau et de renforcer la surveillance afin d’enrichir la base de connaissances;

- Le risque de collision entre les poissons et les turbines est difficile à surveiller, car les technologies ne sont pas bien développées, la surveillance s’effectue dans des environnements difficiles et de grandes quantités de données doivent être traitées;

- Les modèles numériques de risque de collision s’améliorent, mais n’ont pas été validés;

- La perception du risque de collision reste élevée en raison des incertitudes sur la probabilité des collisions et des conséquences négatives en cas de collision;

- Le domaine de la recherche est vaste et en pleine expansion au niveau international;

- Le Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE) a effectué des recherches considérables sur les mouvements et la présence des poissons dans la baie de Fundy afin de déterminer la probabilité et la fréquence avec lesquelles les poissons se trouvent à proximité des sites optimaux pour le déploiement de turbines marémotrices.

Prise en compte des changements climatiques et des avantages économiques dans la prise de décision réglementaire

Les représentants du secteur de l’énergie marémotrice ont demandé à MPO de tenir compte des avantages potentiels des projets d’énergie marémotrice lors de la prise de décisions réglementaires. Les projets d’énergie marémotrice sont conformes aux objectifs de la politique du gouvernement du Canada en matière de changement climatique et au mandat carboneutre, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les nouvelles possibilités économiques. Le développement durable du secteur est essentiel pour soutenir cette occasion économique dans une ressource d’importance mondiale. De nombreux intervenants du secteur des énergies marines renouvelables ont exprimé ce point de vue dans leurs contributions à l’examen réglementaire de l’économie bleue.

Progrès et plan d’action du groupe de travail

D’après les questions et les lacunes définies dans les discussions et décrites ci-dessus, le groupe de travail a commencé à s’attaquer aux problèmes les plus urgents. Cette section met en évidence les mesures clés déjà entreprises par le groupe de travail, ainsi que le plan de travail visant à continuer à résoudre ces lacunes et, en fin de compte, à les combler.

Processus d’autorisation des projets d’énergie marémotrice en vertu de la Loi sur les pêches

Le secteur de l’énergie marémotrice a besoin d’un cadre réglementaire clair et prévisible qui englobe le cycle de vie opérationnel d’un projet et prévoit des mesures de gestion adaptative garantissant le respect de l’autorisation et tenant compte du degré de risque.

Le groupe de travail a discuté de « l’approche par étapes » du MPO pour le développement de l’énergie marémotrice dans la baie de Fundy dans le contexte des préoccupations du secteur. En particulier, le groupe de travail étudie des approches permettant d’autoriser les projets d’énergie marémotrice pour leur cycle de vie complet, sous réserve de conditions comme la surveillance des impacts environnementaux, selon des délais qui favorisent un environnement d’investissement et une chaîne d’approvisionnement plus stables.

Le MPO élabore des orientations sur son approche actuelle pour l’évaluation des risques en ce qui concerne l’examen des projets d’énergie marémotrice et entreprend une analyse de la souplesse offerte dans sa série d’outils réglementaires qui pourraient favoriser une meilleure harmonisation avec le contexte du secteur. Ces efforts permettent au groupe de travail d’acquérir une compréhension commune des points de décision pour l’organisme de réglementation et l’industrie.

Évaluation et surveillance des risques

Les approches actuelles de surveillance n’ont pas encore démontrées leur capacité à fournir des données fiables sur les interactions entre les turbines marémotrices et la faune marine, et les méthodes de traitement et d’analyse des données continuent à évoluer. Pour faire progresser l’approche réglementaire décrite ci-dessus, il est essentiel que le groupe de travail favorise une compréhension commune des risques que les dispositifs marémoteurs représentent pour la faune marine dans la baie de Fundy. Cela peut nécessiter des technologies plus avancées, l’analyse et le traitement de données et de la modélisation pour quantifier la probabilité et les conséquences des rencontres, des collisions, des blessures et/ou de l’évitement des turbines par les poissons.

Groupe de travail

Afin de tirer parti des meilleures recherches disponibles au Canada et à l’étranger, le groupe de travail a créé le groupe de travail sur l’évaluation des risques et la surveillance, afin de faciliter la validation des technologies et des approches de surveillance environnementale et d’étudier les risques que les turbines marémotrices présentent pour les espèces aquatiques. Le groupe de travail, coprésidé par l’Université Acadia et FORCE, vise à :

- déterminer des approches pour améliorer la transparence et la méthodologie de l’évaluation des risques et de la prise de décision;

- déterminer et traiter des données précises, les besoins en matière d’information et les critères de risque pour le poisson et son habitat afin d’éclairer le processus scientifique de l’évaluation des projets d’énergie marémotrice, et de soutenir les évaluations en temps opportun, y compris celles des effets environnementaux potentiels;

- formuler des recommandations relatives à la protection du poisson, à l’évaluation des risques et à la prise de décision réglementaire;

- déterminer et hiérarchiser les priorités scientifiques immédiates, nécessaires et réalisables liées à l’évaluation des risques et à la surveillance à court et à long terme.

Plus précisément, le groupe de travail élaborera un plan de travail pour surveiller et évaluer le risque de collision de la faune marine avec des dispositifs individuels d’énergie marémotrice (montés en surface et sur le fond) et superviser ce travail au fil de son déroulement.

Les promoteurs de projets d’énergie marémotrice sont conscients du besoin de respecter les conditions imposées à leurs opérations, telles qu’une surveillance efficace de leurs projets afin de déterminer s’ils ont des impacts négatifs sur la vie marine, et les arrêts possibles pendant les saisons de migration. Cependant, il est difficile pour l’organisme de réglementation d’imposer des conditions pour l’exploitation des turbines marémotrices parce que le risque de collision est mal compris. De même, il est difficile pour les promoteurs de suivre de près les effets des projets sur la vie marine en raison des limites de la technologie et des techniques d’analyse des données. Le groupe de travail s’efforcera de faire progresser la compréhension commune de ces questions.

Perspectives internationales

Le groupe de travail a cherché activement à apporter des points de vue internationaux sur l’évaluation des risques et les normes et règlements de surveillance afin de comprendre les meilleures pratiques internationales et l’état d’avancement de la science relative aux effets de l’énergie marémotrice sur l’environnement, et éventuellement d’en tirer profit.

Le groupe de travail a accepté d’explorer les moyens par lesquels le processus du SCAS peut être mis à profit pour mettre à jour l’état de la science concernant l’énergie marémotrice et examiner les questions critiques qui restent sans réponse en ce qui concerne les besoins du secteur de l’énergie marémotrice.

Prise en compte des changements climatiques dans la prise de décisions réglementaires

Le secteur de l’énergie marémotrice a avancé que cette énergie peut contribuer à réduire les émissions de carbone et, ultimement, à soutenir les objectifs et les engagements du Canada en matière de carboneutralité et que ces avantages environnementaux ne sont pas pris en compte (en anglais seulement) lors de l’évaluation des effets environnementaux de leurs projets d’énergie marémotrice.

Un processus est en place pour permettre aux intervenants de proposer des modifications législatives au gouvernement du Canada. Pour garantir que la Loi sur les pêches reste pertinente, un nouvel article exigeant qu’un comité parlementaire examine les dispositions et le fonctionnement de la Loi tous les cinq ans a été établi. Comme le prévoit la Loi, l’examen sera lancé par le parlement et ne sera pas mené par MPO. Si le parlement amorce l’examen, la portée sera déterminée à ce moment-là, et il est prévu que le comité d’examen invite les provinces et les territoires, les partenaires et les intervenants autochtones à soumettre des mémoires écrits et à fournir des témoignages et des recommandations concernant les modifications à apporter à la Loi.

À l’issue de l’examen du comité parlementaire, un rapport et des recommandations (étayés par des témoignages et des mémoires) devraient être présentés au Parlement, et il sera demandé à MPO de soumettre une réponse du gouvernement aux recommandations formulées dans le rapport.

Le groupe de travail fait remarquer qu’il existe plusieurs processus pour accélérer l’évaluation environnementale et le régime d’autorisation au Canada, qui pourrait ne pas répondre directement aux préoccupations du secteur de l’énergie marémotrice. Le MPO et RNCan participent à ces efforts, qui soutiendront le programme de la croissance propre du gouvernement du Canada.

Dans le même temps, le gouvernement du Canada s’est engagé à préserver le milieu marin et à protéger la biodiversité, ce qui est considéré comme un élément permettant de soutenir la résilience fondée sur la nature face aux effets des changements climatiques.

Prochaines étapes

Le groupe de travail a défini les prochaines étapes immédiates pour soutenir ses efforts visant à faire progresser le développement durable de l’énergie marémotrice dans la baie de Fundy, avant de publier son rapport final en décembre.

- Explorer les marges de manœuvre dans le cadre de l’approche par étapes du MPO, notamment :

- faciliter un exercice d’étude de cas sur des projets hypothétiques d’énergie marémotrice au moyen du processus d’examen réglementaire du MPO afin de mieux comprendre comment le processus d’évaluation des risques du Ministère est appliqué et comment une seule autorisation pourrait couvrir le cycle de vie opérationnel d’un projet;

- poursuivre d’explorer des options relatives à une voie réglementaire qui s’aligne plus étroitement sur le cycle de vie d’un projet d’énergie marémotrice;

- poursuivre les travaux du groupe de travail sur l’évaluation des risques et la surveillance afin de mieux comprendre les risques de collision et de faire progresser le développement de technologies et de méthodes de surveillance prometteuses;

- poursuivre les discussions sur la science dans le contexte des questions en suspens auxquelles est confronté le secteur marémoteur, notamment en explorant des moyens de tirer parti du processus SCCS du MPO.

- poursuivre et élargir la mobilisation des partenaires et intervenants participants.

Annexe 1 – Composition du groupe de travail

- Coprésidents, MPO : Directeur général régional, région des maritimes et Sous-ministre adjoint principal, Secteur des programmes

- Coprésident Ressources naturelles Canada : Sous-ministre adjoint, Secteur de l'efficacité énergétique et de la technologie

- Directeur, Énergies marines renouvelables et innovation propre, Ministère des Ressources naturelles et des énergies renouvelables, Nouvelle-Écosse

- Directeur, Politiques, planification et évaluation environnementale, Ministère de l'Environnement et du Changement climatique, Nouvelle-Écosse

- Directeur exécutif, Marine Renewables Canada

- Directeur exécutif, Fundy Ocean Research Centre for Energy

- Président du Fundy Ocean Research Centre for Energy

Annexe 2 – Hiérarchie des risques de collision

Description longue

Un cercle parfait avec 6 anneaux de couleur progressivement plus petits centrés sur un œil rouge au milieu du cercle. Chaque anneau et l'œil-de-bœuf représentent une probabilité de plus en plus faible qu'un poisson heurte une hydrolienne déployée dans l'eau et soit blessé ou tué. Les 7 probabilités doivent être réunies pour que cet événement se produise. Les 7 probabilités sont les suivantes :

- Probabilité de présence d'un poisson dans la colonne d’eau d’une zone située à proximité d’une turbine

- Probabilité de présence d'un poisson à la profondeur d’une turbine

- Probabilité de présence d'un poisson dans un débit rapide lorsque les rotors tournent

- Probabilité qu’un poisson ne prend pas de mesures d’évitement ou d’évasion

- Probabilité qu'un poisson ne soit pas dévié par les effets de l’onde de pression devant un obstacle

- Probabilité de collision entre un poisson et un rotor (en fonction de la longueur du poisson, de sa vitesse et de la vitesse du rotor)

- Probabilité qu’un poisson subit une blessure grave ou de perdre la vie en raison de ce qui précède

- Date de modification :