La recherche sur les maladies à déclaration obligatoire dans le cadre du SLNSAA - agents pathogens des mollusques

On entend, par l'expression « maladies des animaux aquatiques à déclaration obligatoire », toute maladie qui pourrait avoir une incidence considérable sur la santé des animaux aquatiques ou sur l'économie canadienne. En vertu de la Loi sur la santé des animaux, quiconque possède des animaux aquatiques ou travaille avec de tels animaux et soupçonne ou décèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire est tenu par la loi d’aviser l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Ces maladies peuvent être présentes au Canada ou non; l'ACIA doit toutefois informer immédiatement l'OIE de l'apparition de telles maladies dans le pays ou dans une région du pays où elles étaient auparavant absentes. Les laboratoires du SLNSAA effectuent des recherches sur les maladies à déclaration obligatoire suivantes :

Mikrocytos mackini (maladie de l'île Denman)

La maladie de l’île Denman est une maladie à déclaration obligatoire au Canada; elle est causée par le protozoaire Mikrocytos mackini. Ce dernier est présent sur la côte de la Colombie-Britannique, soit tout le long du détroit de Georgia et dans les eaux avoisinantes de l'État de Washington, mais ne dépasse pas les localités entourant l'île de Vancouver. Le nom de la maladie vient de l'endroit où le protozoaire a été initialement détecté. Plusieurs espèces d'huîtres sont vulnérables à Mikrocytos mackini, y compris l'huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), l'huître américaine (Crassostrea virginica) et l'huître plate européenne (Ostrea edulis). La Station biologique du Pacifique de Nanaimo (C.-B.), qui fait partie du SLNSAA, est le laboratoire de référence national pour cet agent pathogène.

L'Organisation mondiale de la santé animale a désigné la Station biologique du Pacifique du MPO comme laboratoire de référence international pour la maladie de l'île Denman (Mikrocytos mackini) qui affecte les huîtres. Toutes les expériences scientifiques et techniques se rapportant à cet agent pathogène sont effectuées sous la direction de Gary Meyer. Ces travaux comprennent l'aide scientifique et technique et la consultation sur des sujets liés à la surveillance et à la lutte contre cet agent à l'échelle nationale et internationale.

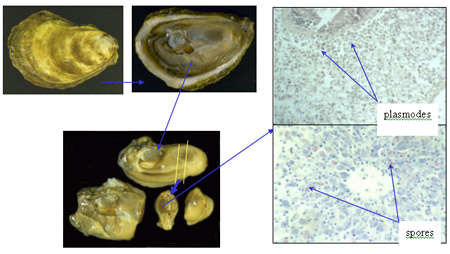

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) extraite de sa coquille et montrant des lésions (flèches) observées lors des derniers stades de la maladie de l'île Denman. Normalement, on ne retrouve plus Mikrocytos mackini dans les huîtres à ce stade avancé de la maladie.

Source : Pêches et Océans Canada.

Huître plate européenne (Ostrea edulis) après l'extraction de la coquille supérieure, montrant de nombreuses lésions du muscle adducteur (flèche) causées par Mikrocytos mackini.

Source : Pêches et Océans Canada.

Haplosporidium nelsoni (sphère X multinucléée ou MSX)

La maladie MSX a été signalée pour la première fois au Canada dans le lac Bras d'Or, sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse); cela a eu lieu en 2002, après d'importantes mortalités parmi les huîtres américaines (Crassostrea virginica). L'Organisation mondiale de la santé animale a été immédiatement informée. Quoique la maladie soit connue dans la région américaine du centre du littoral de l'Atlantique, on n'en a trouvé aucune trace dans les échantillons prélevés dans les quatre provinces maritimes, entre 1990 et 2001. On ne sait pas exactement comment l'agent pathogène a pu se rendre dans la région du lac Bras d'Or, mais on a réagi en restreignant les mouvements des mollusques de cette région et de trois endroits situés à la pointe est du cap Breton, soit la baie Aspy, St-Ann’s Harbour et MacDonald’s Pond, pour prévenir la propagation de l'agent pathogène. En 2013, ce dernier reste confiné à ces endroits.

Coupe histologique de la glande digestive d'une huître américaine (Crassostrea virginica) prélevée en Virginie (É.-U.) et infectée par Haplosporidium nelsoni. Des plasmodes (P – cellules multinucléées) apparaissent dans les tissus conjonctifs, tandis que les spores matures (S) ne se retrouvent que dans l'épithélium des tubules du système digestif.

Source : Pêches et Océans Canada.

Le parasite Haplosporidium nelsoni est à l'origine d'une mortalité importante chez l'huître américaine (Crassostrea virginica) et l'huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas); il provoque une maladie à déclaration obligatoire au Canada. On le trouve le long de la côte est américaine, de la Floride au Maine, et il a été signalé au cap Breton, en Nouvelle-Écosse, en 2002, de même qu'au Japon et en Corée. La maladie ne se produit que dans les eaux où le taux de salinité est supérieur à 15 ppm (parties par millier); des taux de mortalités subites et élevés surviennent chez les huîtres lorsque le taux atteint 18 à 20 ppm. La prolifération du parasite est la plus grande à un taux de salinité dépassant 20 ppm, mais il ne peut survivre sous moins de 10 ppm. On a constaté à quelques reprises qu'une eau dont la température dépasse 20ºC entraîne la disparition du parasite. Le Centre des pêches du Golfe de Moncton (Nouveau-Brunswick), qui fait partie du SLNSAA, est le laboratoire de référence national pour cet agent pathogène.

Au sein du SLNSAA, on détecte la MSX par des analyses histopathologiques, par la réaction en chaîne de la polymérase quantitative (qPCR) et par des tests de PCR conventionnels; le Centre des pêches du Golfe a validé les résultats de concert avec Mme Carol McClure du Collège vétérinaire de l’Atlantique. On a également recours à des tests complémentaires comme l'hybridation in situ et au séquençage pour confirmer l'espèce. Les résultats que l'on pense positifs sont confirmés par le laboratoire de référence (Centre des pêches du Golfe).

La maladie MSX de l'huître américaine (de l'Est)

Tissus d'huître mous retirés de la coquille (en bas à gauche); coupes transversales pour examen microscopique : spores dans une glande digestive (en haut à droite) et stade de plasmode dans les branchies (en bas à droite)

Qu'est-ce que la maladie MSX?

La maladie MSX est causée par un parasite microscopique (c.-à-d. trop petit pour être visible à l'œil nu) dont le nom scientifique est Haplosporidium nelsoni. Le sigle MSX désigne « Multinucleate Sphere X » (sphère X multinucléée), le nom qu'on a donné au parasite lorsqu'on l'a découvert chez l'huître américaine, ou huître de l'est (Crassostrea virginica), de la baie Chesapeake à la fin des années 1950.

Cette maladie affecte-t-elle la santé humaine?

Non. Il s'agit d'un problème sanitaire qui ne touche que l'huître américaine. Aux États-Unis, on met couramment en marché des huîtres provenant de populations porteuses du parasite MSX sans qu'il n'y ait de problèmes de santé humaine.

De quoi a l'air le parasite?

Au microscope, on peut déceler deux stades du parasite MSX dans les tissus de l'huître :

- le plasmode, soit le stade multinucléé qui se propage dans l'ensemble des tissus de l'huître et a valu au parasite le nom de MSX;

- le stade de spore, qui se développe dans les parois des tubules digestifs de l'huître.

Où trouve-t-on normalement la maladie?

On a signalé des huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) infectées par le parasite MSX en Corée, sur la côte pacifique des États-Unis et en France. Le parasite ne cause toutefois pas de maladie grave chez cette espèce d'huître. Par contre, il entraîne des mortalités de masse chez l'huître américaine et a fait des ravages dans des stocks de la baie Chesapeake. Le parasite est présent du Maine jusqu'en Floride, mais les plus importantes pertes causées par la maladie se produisent dans la région de la baie Chesapeake-Delaware.

Que fait le parasite à l'huître?

Une fois dans les tissus de l'huître, le parasite se multiplie et se propage. On peut trouver les plasmodes dans l'ensemble des tissus mous, et, à la fin de l'été, les spores commencent à se développer dans les parois des tubules digestifs. Leurs tissus étant ainsi endommagés, les huîtres infectées s'affaiblissent progressivement jusqu'à ce qu'elles commencent à mourir à la fin de l'été. Certaines huîtres infectées peuvent survivre durant l'hiver, mais elles ne se rétablissent pas le printemps suivant, ce qui donne lieu à une deuxième vague de mortalité. Les huîtres qui ont survécu à une mortalité de masse ne présentent aucun autre signe d'infection avant l'apparition du stade plasmode du parasite MSX l'été suivant.

Comment le parasite se propage-t-il?

Le parasite MSX ne peut pas se propager directement d'une huître à l'autre, mais il se fixe aisément à un vecteur inconnu dans l'eau. Ainsi, on croit qu'il se propage par l'entremise d'un hôte intermédiaire inconnu. L'exposition d'huîtres infectées à une salinité de 10 ppt et à une température de 20°C pendant deux semaines semble faire disparaître l'infection. Le fait de garder des huîtres dans de l'eau de salinité inférieure à 15 ppt peut réprimer la maladie, mais ne tue pas nécessairement le parasite.

S'attaque-t-il à d'autres mollusques?

Il n'y aucune indication que le parasite MSX puisse causer une maladie chez d'autres mollusques bivalves, comme les palourdes, les moules et les pétoncles. Toutefois, comme le parasite pourrait être transporté fortuitement sur ou dans d'autres mollusques, il faut être prudent lorsqu'on déplace tout mollusque d'une zone où le parasite est présent.

Maladie SSO de l'huître américaine

Tissus mous d'une huître écaillée (en bas, à gauche) et coupes de tissus pour analyse microscopique : spores de couleur rose (en bas, à droite) et plasmodes (en haut, à droite) présents dans les tissus conjonctifs.

Qu'est-ce que la maladie SSO?

Cette maladie est causée par un parasite microscopique – c'est-à-dire trop petit pour être visible à l'œil nu – portant le nom scientifique de Haplosporidium costale. Le sigle SSO veut dire en anglais « Seaside Organism » ou organisme de mer, parce qu'il a été découvert chez des huîtres des eaux côtières de la Virginie, à la différence de la maladie MSX (une maladie de l'huître très semblable), qui affectent les huîtres des eaux estuariennes.

Cette maladie affecte-t-elle la santé humaine?

Non. La maladie SSO n'affecte que l'huître américaine. Aux États-Unis, des huîtres issues de populations affectées par cette maladie sont couramment commercialisées sans conséquence pour la santé humaine.

De quoi a l'air le parasite?

Au microscope, deux stades du parasite responsable de la maladie SSO peuvent être observés dans les tissus de l'huître :

- le « plasmode », une masse plurinuclée qui envahit tous les tissus, est très semblable au plasmode de la maladie MSX – quoiqu'il soit légèrement plus petit;

- les spores, qui se développent dans les tissus conjonctifs, à la différence des spores de la maladie MSX, qui se développent dans les parois des tubules digestifs de l'huître.

Où la maladie se manifeste-t-elle normalement?

La maladie SSO n'a été décelée que chez l'huître américaine retrouvée de la passe Long Island, dans l'État de New York, jusqu'au cap Charles, en Virginie, et cela dans des eaux de salinité supérieure à 25 ppm.

Que fait le parasite à l'huître?

Une fois qu'il a pénétré dans les tissus de l'huître, le parasite se multiplie et se propage. Le plasmode se manifeste au début de l'été (mai et juin), puis, à la fin juin et en juillet, des spores se développent dans les tissus conjonctifs. C'est à ce stade de l'infection que la mortalité survient. Un taux de mortalité pouvant atteindre 40 % a été signalé aux États Unis.

Un certain nombre d'huîtres infectées peuvent survivre, mais le parasite est difficile à déceler avant le printemps suivant. La maladie SSO diffère ainsi de la maladie MSX sur deux plans :

- les spores MSX se développent graduellement tout au long de l'été et ne sont présents que dans les tubules digestifs; et

- la maladie MSX cause deux vagues de mortalité – une première à la fin de l'été et une deuxième à la fin du printemps.

Comment la maladie SSO se propage-t-elle?

La maladie SSO ne peut pas se propager directement d'une huître à une autre. L'huître la contracte suite à l'infection par un stade inconnu. Ainsi, on croit que la maladie SSO se propage par l'entremise d'un hôte intermédiaire non encore identifié. Les huîtres exposées à des salinités de moins de 25 ppm ne semblent pas être susceptibles à la maladie SSO, les infections semblant être restreintes à des salinités plus élevées.

S'attaque-t-elle à d'autres coquillages?

Il n'y a aucune indication que la maladie SSO peut infecter d'autres mollusques bivalves, comme les myes, les moules et les pétoncles. Mais comme tout coquillage peut être vecteur de la maladie, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on déplace des coquillages d'une zone infectée à une zone saine.

Qui dois-je appeler si je trouve des huîtres en train de mourir?

Si vous trouvez des huîtres en train de mourir, ne les déplacez pas. Signalez-les à une des personnes-ressources suivantes :

- MPO Halifax – René Lavoie (902) 426-2147

- MPO Moncton – Maurice Mallet (506) 851-3176 ou Mary Stephenson (506) 851-6983

- MPO Ottawa – Sharon McGladdery (613) 991-6855

Pour plus d'information:

Virus du syndrome des points blancs (vSPB)

La maladie des points blancs, la maladie de la tête jaune et le syndrome de Taura comptent parmi les maladies exotiques des crustacés qui sont causées par un agent pathogène viral. Parmi ces crustacés figurent la crevette, l'écrevisse, le crabe et le homard. Ces maladies peuvent affecter un grand nombre d'espèces non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi ailleurs dans le monde; aucune d'entre elles n'a encore été signalée parmi les espèces canadiennes, même si les agents pathogènes se sont lentement disséminés sur l'ensemble de la planète.

La maladie des points blancs a d'abord été découverte dans le nord de l'Asie, au début des années 1990. Depuis lors, on l'a signalée en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et en Inde, et il est possible qu'en raison de la morbidité et de la mortalité qui en découlent, qu’elle dévaste les populations de crevettes sauvages et d'élevage. Cette maladie est à déclaration obligatoire au Canada.

Le virus du syndrome des points blancs (vSPB), aussi appelé la maladie des points blancs, est un agent pathogène qui touche plusieurs espèces de crevettes tropicales. Ce fut l'un des premiers à être soumis au Laboratoire de bioconfinement des agents pathogènes propres aux animaux aquatiques de Charlottetown (LBPAAC).

Lien vers l'OIE: http://www.oie.int/index.php?id=171&L=1&htmfile=chapitre_wsd.htm

La recherche dans le cadre du SLNSAA au sujet du virus du syndrome des points blancs

Jamais on n’a rapporté que la maladie des points blancs avait causé une infection ou une maladie chez une espèce canadienne de crustacé. Toutefois, pour prouver à nos partenaires commerciaux internationaux que les crustacés d’exportation canadienne (plus particulièrement les homards) ne sont pas atteints de cette maladie, le chercheur Phil Byrne de l' UBG-LSAA a fait des recherches sur les crevettes et les homards dans le but d’élaborer des procédures de test qui permettent de déterminer avec exactitude la présence ou l’absence du virus chez le homard et d’autres crustacés canadiens. De plus, le potentiel de sensibilité à la maladie des points blancs chez les crustacés que l’on retrouve au Canada fait présentement l’objet d’études de provocation. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec des chercheurs du Centre des sciences sur le homard du Collège vétérinaire de l’Atlantique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, de même qu’avec le scientifique Mark LaFlamme du Centre des pêches du Golfe de Pêches et Océans Canada, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Des tests permettant de déceler d’autres agents infectieux qui touchent les crevettes tropicales sont également élaborés par les laboratoires de l'UBG-LSAA et CPG-LSAA.

Virus du syndrome de Taura et de la maladie de la tête jaune

Ces deux virus s'attaquent à la crevette tropicale et, comme pour la maladie des points blancs, ce sont des agents pathogènes très répandus en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et à d'autres endroits. Le syndrome de Taura et la maladie de la tête jaune sont des maladies à déclaration obligatoire au Canada, qui n'y ont pas encore été signalées.

La recherche dans le cadre du SLNSAA au sujet du virus du syndrome de Taura et de la maladie de la tête jaune

Le chercheur Phil Byrne a entrepris des travaux utilisant des animaux vivants pour l'élaboration d'un test diagnostique à l'intention de la crevette et du homard; ils ont lieu à l'Unité du bioconfinement du Golfe – Laboratoire de la santé des animaux aquatiques (UBG-LSAA). Le chercheur Mark Laflamme du Centre des pêches du Golfe de Moncton a ensuite utilisé les échantillons inactifs produits par le UBG-LSAA pour mettre au point et valider les protocoles d'analyse moléculaire de ces virus.

- Date de modification :