Centre d’expertise sur les mammifères marins, Rapport de recherche scientifique 2012-2014

Table des matières

- Remerciements

- Message du directeur du CEMAM

- Inventaire des cétacés dans l’Extrême-Arctique 2013

- Béluga de l’estuaire du Saint-Laurent

- Le suivi des prédateurs par émetteurs-récepteurs acoustiques et balises GPS révèle des rencontres avec des poissons marins équipés d’un émetteur acoustique

- Les suivis longitudinaux du succès reproducteur révèlent une variation marquée de la valeur adaptative chez le phoque gris

- Atlas annuel du bruit de navigation: le modèle PSSEL

- Impact des changements climatiques sur la qualité et la disponibilité de la banquise côtière permettant la reproduction du phoque annelé sur la côte du Labrador

- Bélugas et phoques annelés: bioindicateurs de changements écosystémiques dans la mer de Beaufort

- L’impact des changements climatiques sur la reproduction d’une espèce dépendante de la glace: le phoque du Groenland du Nord-Ouest de l’Atlantique

- Publications de 2012-2014

Remerciements

La réalisation de cette publication a été rendue possible grâce aux nombreux scientifiques spécialistes des mammifères marins du MPO qui ont mis leur expertise à profit afin de fournir des commentaires et des conseils. Nous remercions le personnel de soutien, les réviseurs et tous ceux dont la précieuse contribution a mené à la production de cette publication. En outre, nous tenons à remercier Christine Abraham pour son travail considérable de compilation tout au long de l’élaboration du rapport. Finalement, nous remercions particulièrement les personnes ayant rédigé le texte de cette publication :

- Don Bowen, Chercheur scientifique, Halifax (N.-É.)

- Thomas Doniol-Valcroze, Biologiste, Mont-Joli (Qc)

- Mike Hammill, Chercheur scientifique, Mont-Joli (Qc)

- Lois Harwood, Biologiste, Yellowknife (T.N.-O.)

- Véronique Lesage, Chercheur scientifique, Mont-Joli (Qc)

- Yvan Simard, Chercheur scientifique, Mont-Joli (Qc)

- Becky Sjare, Chercheur scientifique, St. John’s (T.-N.-L.)

- Garry Stenson, ReChercheur scientifique, St. John’s (T.-N.-L.)

Message du directeur du CEMAM

Le Centre d’expertise sur les mammifères marins (CEMAM) est un centre virtuel au sein du Secteur des sciences du ministère des Pêches et des Océans comprenant une quarantaine de professionnels et d’employés de soutien situés dans cinq laboratoires répartis à travers le pays, ainsi qu‘au siège national. Il a été établi en 2004 afin de promouvoir la coopération, d’accroître la visibilité et d’élaborer une masse critique d’expertise scientifique à l’échelle nationale du ministère.

L’un des principaux défis de nos activités de recherche consiste à fournir des avis scientifiques visant à orienter les politiques et programmes concernant tant les espèces en péril que celles fortement abondantes. Au cours des dernières années, d’importants changements ont eu lieu au sein du CEMAM ainsi que dans d’autres secteurs du Ministère à travers le pays. Alors que l’examen du programme a modifié notre mandat et que les départs à la retraite ont eu une incidence sur notre capacité de recherche, de nouveaux chercheurs se sont joints à l’équipe du CEMAM. Ceux-ci sont dotés de compétences novatrices, notamment en analyse quantitative, permettant d’aborder de nouveaux défis scientifiques. Ces nouveaux défis comprennent la collecte de nouvelles données ainsi que l’élaboration de nouveaux modèles ou méthodes d’analyse permettant d’améliorer notre capacité d’évaluer l’incidence potentielle de facteurs tels que l’augmentation des niveaux de bruit dans l’océan et du développement sur les mammifères marins; de modéliser les interactions prédateurs-proies et la sélection des proies par les mammifères marins; et de caractériser l’habitat nécessaire aux activités de ces animaux, dont certaines espèces exploitent les bassins océaniques sur de grandes échelles.

Au Canada, plusieurs espèces de mammifères marins sont chassées à des fins commerciales et de subsistance. Les mammifères marins suscitent également un grand intérêt de la part du public à titre de « mégafaune charismatique ». Les habitats des mammifères marins s’étendent au-delà des frontières provinciales, nationales et internationales. Leur grande taille complique leur capture et leur manipulation, alors que leurs déplacements sur de grandes distances entraînent plusieurs défis logistiques. Dans certains cas, l’information fournie par les observations de chasseurs inuits couplée à l’imagerie par télédétection de l’état des glaces a permis de mieux comprendre comment les changements climatiques affectent la phénologie de la migration du béluga. À plus grande échelle, le déploiement d’émetteurs acoustiques et satellites de façon indépendante ou en collaboration avec l’Ocean Tracking Network de l’Université Dalhousie nous renseignent sur les déplacements et le comportement de plongée du rorqual bleu, du narval, du béluga et du phoque gris. Ces dispositifs permettent également d’étudier les interactions entre les mammifères marins et d’autres composantes de leur écosystème qui sont également suivis par télémétrie (p. ex., la morue de l’Atlantique, le thon rouge de l’Atlantique et le saumon de l’Atlantique). De plus, nos suivis à long terme, tels que la productivité du phoque du Groenland depuis les années 1950, la survie des phoques gris juvéniles et la survie et la productivité des épaulards depuis les années 1970, constituent des jeux de données uniques en écologie des grands prédateurs mammaliens. Ces données nous aident à comprendre les réponses des populations d’espèces longévives aux changements des conditions environnementales.

L’un des atouts du CEMAM consiste en sa forte collaboration interrégionale. Cela est notamment nécessaire de ce que les mammifères marins se déplacent souvent au-delà des frontières régionales, cependant les collaborations s’étendent souvent davantage. Cela a été mis en évidence lors de l’Inventaire des cétacés dans l’Extrême-Arctique en août 2013, lors duquel douze chercheurs provenant de trois laboratoires situés dans différentes provinces sont montés à bord de trois aéronefs afin de réaliser le premier relevé exhaustif des populations de narvals et de baleines boréales dans le Nord du Canada. Les résultats de cet inventaire ont récemment été révisés par des pairs et seront fournis à nos clients du Nord (p. ex., conseils de cogestion inuits) au cours de la prochaine année.

Dans ce troisième rapport, nous présentons certaines activités du CEMAM pour 2012-2013-2014. Nous espérons que vous trouverez ce résumé élaboré par l’équipe du CEMAM à la fois intéressant et instructif.

Mike Hammill

Directeur du CEMAM

Institut Maurice-Lamontagne

Mont-Joli (Qc)

Inventaire des cétacés dans l’Extrême-Arctique 2013

Figure 1. L’équipe de l’Inventaire des cétacés de l’Extrême-Arctique de 2013 et l’un des aéronefs utilisés (photo : P. Carter).

Figure 2. Exemple des photographies haute définition prises par un appareil photo fixé ventralement à un aéroneuf Twin Otter volant à 1 000 pieds d’altitude. L’encadré est un agrandissement d’un groupe de narvals observé dans le détroit de Tremblay. (photo : DFO).

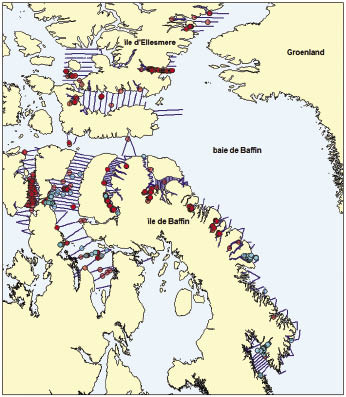

Figure 3. Carte illustrant l’effort d’échantillonnage lors de l’inventaire (lignes bleues), les observations de narvals (cercles rouges) et les observations de baleines boréales (cercles bleus).

Thomas Doniol-Valcroze, Steve Ferguson, Jean-François Gosselin, Jack Lawson et Kevin Hedges

De nombreuses communautés inuites de l’Arctique canadien chassent des narvals et des baleines boréales à des fins culturelles, économiques et de subsistance. La durabilité de ces importantes activités de chasse repose sur la constante mise à jour des estimations de l’abondance des populations concernées. Toutefois, l’obtention de ces estimations s’avère difficile en raison de la vaste zone géographique à couvrir et des conditions météorologiques rigoureuses caractéristiques de l’Arctique. En outre, les narvals sont fidèles à leur zone estivale d’année en année, impliquant que chacune des populations estivales doit faire l’objet d’un inventaire afin d’être en mesure de fournir des estimations utiles aux chasseurs locaux.

L’objectif de l’Inventaire des cétacés dans l’Extrême-Arctique, un relevé aérien à grande échelle effectué dans l’est de l’Arctique canadien en août 2013, était d’obtenir de nouvelles estimations de l’abondance des populations de narvals de la baie de Baffin et de baleines boréales de l’est du Canada et de l’ouest du Groenland. Les dernières estimations dataient d’environ une décennie et étaient incomplètes, étant donné les vastes répartitions spatiales de ces deux populations. Jamais auparavant un relevé n’avait dénombré tous les stocks canadiens de narvals de la baie de Baffin au cours d’un même été. Nous voulions également obtenir pour la première fois une estimation d’abondance de la population présumée de narvals dans les eaux entourant l’île d’Ellesmere.

La seule façon d’atteindre ces objectifs ambitieux dans un intervalle de temps limité par la couverture de glace, les conditions météorologiques souvent défavorables et les migrations saisonnières des espèces étudiées consistait à utiliser simultanément trois aéronefs à bord desquels étaient présentes autant d’équipes d’observateurs et d’opérateurs d’équipement expérimentées. Pour ce faire, il était nécessaire de combiner les ressources de trois régions du ministère des Pêches et des Océans : Centre et Arctique, Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Des spécialistes des mammifères marins de ces trois régions ont participé à toutes les étapes du projet, de la conception de l’inventaire à l’analyse des données, en passant par la logistique et le pilotage des aéronefs. Au total, l’équipe comptait quinze membres qui se sont réunis à la base du Programme du plateau continental polaire à Resolute le 1er août et ont commencé à préparer les trois aéronefs pour le relevé (figure 1). Pendant les deux premiers jours, tous les observateurs ont reçu une formation approfondie afin de se familiariser avec les protocoles de collecte des données et effectuer des vols d’exercice aux environs de Resolute.

Des communautés du Nunavut ont participé à chacune des étapes de l’inventaire. En 2012, une visite a été effectuée à Grise Fiord afin de recueillir des renseignements sur les déplacements et la répartition des narvals autour de l’île d’Ellesmere, et quatre membres de la communauté ont participé à un relevé de reconnaissance des zones identifiées. Les connaissances traditionnelles sur le narval et la baleine boréale autour de l’île de Baffin ont été utilisées conjointement avec les relevés aériens précédents et les études de télémétrie satellitaire pour concevoir les plans de vol et déterminer dans quel ordre et à quel moment chacune des composantes spatiales de l’inventaire seraient couvertes. Pendant le relevé, chaque avion comptait un Inuit parmi les quatre membres d’équipage en charge de documenter les observations de baleines. En outre, des membres des organisations de chasseurs et de trappeurs de chaque communauté visitée au cours de l’inventaire (Resolute Bay, Arctic Bay, Pond Inlet, Clyde River, Kugaaruk, Taloyoak, Hall Beach et Pangnirtung) ont pu prendre place à bord des avions afin de survoler leur communauté lors du relevé.

Le relevé aérien a été effectué à une altitude de 1 000 pieds à l’aide de trois aéronefs Twin Otter 300, chacun équipé de quatre fenêtres concaves et d’une grande fenêtre ventrale.

Quatre observateurs étaient assignés aux fenêtres et un cinquième membre de l’équipe agissait à titre de navigateur et gérait les appareils photo. Les données d’observation ont été recueillies simultanément par deux observateurs de chaque côté afin d’augmenter la probabilité de détecter les narvals et d’améliorer la précision des résultats du relevé. En plus des observations visuelles, les trois aéronefs ont recueilli des photographies en continu à l’aide de deux appareils photo numériques orientés vers le bas, de chaque côté de la ligne du transept, qui photographiaient à travers la fenêtre ventrale (figure 2). Ces images géoréférencées seront utilisées pour générer des estimations distinctes de l’abondance de la population et fourniront un autre moyen d’estimer la proportion de baleines non détectées par les observateurs.

Le temps cumulatif de vol réalisé par les trois équipes entre le 1er et le 26 août s’élève à 241 heures et la majorité des zones initialement prévues ont été couvertes. La totalité de l’aire d’estivage des narvals de la baie de Baffin et la majeure partie de l’aire de répartition de la baleine boréale (figure 3) ont été inventoriées et ce, malgré une débâcle tardive et des conditions météorologiques difficiles tout au long du mois. La séquence de vol avait été conçue de façon à parcourir les zones par ordre de priorité tout en tenant compte des connaissances locales relatives à l’état des glaces. Afin de minimiser les biais associés aux déplacements potentiels des baleines entre les différentes zones, nous avons tenté de compléter le relevé de chaque zone en un jour ou deux. Pour les zones vastes et éloignées, l’utilisation de deux, voire trois aéronefs à la fois était parfois requise.

Des analyses supplémentaires ont été effectuées afin d’améliorer l’exactitude des estimations d’abondance. Notamment, les durées de plongée ont été ré-évaluées à partir de données de télémétrie afin de calculer un facteur de correction pour tenir compte des baleines qui n’ont pu être observées lors de l’inventaire puisqu’elles étaient submergées au moment où l’aéronef les a survolées. L’analyse des données du relevé visuel a été présentée lors de la réunion annuelle du comité national d’évaluation par les pairs sur les mammifères marins à l’automne 2014. Elle permettra d’obtenir des estimations d’abondance à jour des cinq stocks canadiens de narvals de la baie de Baffin ainsi que de la population de baleines boréales de l’est de l’Arctique et de l’ouest du Groenland. La lecture et l’analyse des 180 000 photographies haute définition sont également en cours, cependant ce processus ne sera terminé que dans plusieurs mois.

Les estimations d’abondance de chacun des stocks de narvals ainsi que de la population de baleines boréales permettront aux gestionnaires et aux intervenants de déterminer le nombre de baleines pouvant être chassé de façon durable afin de diminuer le risque d’épuisement des ressources au sein de chaque communauté.

Dans l’ensemble, le relevé a été extrêmement efficace et représente le plus vaste inventaire des populations arctiques de cétacés réalisé par le MPO à ce jour.

Le traitement des données du relevé, qui a commencé en automne 2013, consistait à transcrire, assembler et vérifier les enregistrements vocaux effectués par les observateurs; à cartographier les observations; à identifier les observations effectuées simultanément par les deux observateurs et à exécuter des programmes statistiques conçus pour optimiser les estimations d’’abondance de narvals et de baleines boréales.

Béluga de l’estuaire du Saint-Laurent

Véronique Lesage

Le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent (ESL) est inscrit en tant qu’espèce menacée à la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP); un plan de rétablissement a été dressé et son habitat essentiel estival a été défini. Une révision de la situation du béluga de l’ESL (2007) a permis de conclure que la population a été stable de 1988 à 2006. Cependant, au cours des dernières années, une hausse du nombre de signalements de décès de jeunes de l’année et une augmentation du taux de mortalité périnatale chez les femelles adultes ont été observées, suggérant que la situation du béluga de l’ESL aurait changé.

À l’automne 2013, une revue approfondie de l’information scientifique disponible a été menée lors de la réunion annuelle du comité national d’évaluation par les pairs sur les mammifères marins afin de fournir une mise à jour de la situation de la population de béluga de l’ESL. En particulier, des renseignements sur la taille et les taux démographiques actuels de la population ont été rassemblés et une analyse des facteurs qui ont une incidence sur les tendances de la population, y compris les taux de recrutement, les causes de mortalité, les conditions environnementales, les charges en contaminants ainsi que leur impact potentiel sur la mortalité et la fécondité a été réalisée. Cette revue dirigée par le MPO est le fruit des efforts concertés de plus de 20 scientifiques, dont environ deux tiers provenant du MPO.

Cette revue a confirmé que la taille de la population de bélugas de l’ESL est demeurée stable ou a connu une lente augmentation jusqu’au début des années 2000. La population semblait également stable quant au taux de production de veaux, au taux de gestation, à la structure d’âge et à la mortalité adulte. Durant cette période, les conditions environnementales, notamment la glace de mer et la température de l’eau, étaient propices aux espèces arctiques. Toutefois, au début des années 1990, plusieurs stocks de poissons de fond se sont effondrés, dont certaines espèces, telle la morue de l’Atlantique, connues comme étant des proies du béluga. La croissance de la population pendant les années 1990, plus faible qu’anticipée, aurait pu être limitée par la disponibilité de la nourriture, les conditions environnementales ou d’autres facteurs. Ces autres facteurs limitants pourraient comprendre les charges élevées de contaminants, les effets néfastes du trafic maritime et les taux de mortalité élevés associés aux événements occasionnels tels que les proliférations d’algues toxiques. L’importance relative de ces facteurs en tant qu’agents limitant la croissance de la population n’est pas connue.

Selon un modèle intégrant les données de diverses sources, la population de bélugas de l’ESL aurait commencé à diminuer au début des années 2000. Ce déclin coïncide avec un taux de mortalité des nouveau-nés plus grand et plus variable, ce qui aurait eu des répercussions sur le cycle de reproduction des femelles.

Il coïncide également avec une diminution prédite et observée de la proportion des classes d’âge plus jeunes dans la population. Durant cette période, les femelles ayant perdu leur petit sont redevenues disponibles pour la reproduction après moins de 3 ans (durée normale du cycle). Ainsi, certaines années, plus de la moitié des femelles matures étaient gestantes en même temps. Ces pics étaient généralement suivis de pics de mortalité des nouveau-nés. L’analyse de certains indices écosystémiques du golfe du Saint-Laurent montre que ce changement dans la dynamique des populations coïncide avec une période de réchauffement des températures, une diminution de la couverture de glace, des indices négatifs pour l’abondance du hareng de printemps et des gros poissons démersaux, et un changement des indices liés au régime alimentaire du béluga. Cette épisode suivait également une période pendant laquelle les concentrations de certaines substances chimiques présentes dans les tissus des bélugas et leur environnement, comme les polybromodiphényléthers (PBDE), ont augmenté exponentiellement jusqu’à atteindre leur maximum.

La diminution de la taille de la population constatée à la suite des plus récents relevés aériens semble représenter un effet décalé résultant du faible taux de recrutement se propageant dans la population.

Bien que les événements à l’origine de cette perturbation ne soient pas bien compris, le problème semble s’être aggravé depuis les six dernières années, à la suite d’une prolifération de l’algue toxique Alexandrium tamarense dans l’aire de répartition estivale du béluga de l’ESL. Seule ou combinée à d’autres facteurs environnementaux et anthropiques défavorables, cette prolifération a probablement joué un rôle majeur dans la mortalité accrue observée en 2008. Les grands nombres d’échouement de carcasses de nouveau-nés observés en 2010 et 2012 ne sauraient être expliqués seulement par l’augmentation de la production de veaux. Ces nombres anormalement élevés résulteraient plutôt de la conjonction de la hausse de la production de veaux et de la diminution de leur survie. Ces facteurs seraient liés, du moins en partie, aux conditions environnementales défavorables à l’espèce. Toutefois, les mécanismes à l’origine de cette hausse additionnelle de la mortalité chez les nouveau-nés ne sont pas bien compris.

Cette revue tend également à indiquer que, depuis la fin des années 1990, le béluga de l’ESL vit dans un environnement moins favorable aux espèces arctiques. Cet environnement est également caractérisé par une exposition chronique à des facteurs de stress potentiellement aggravants tels que le transport maritime, les polluants organiques persistants et les proliférations occasionnelles d’algues toxiques.

La variabilité du climat, qui entraîne notamment une augmentation de la température de l’eau et, par conséquent, une diminution de la couverture de glace, pourrait avoir des répercussions supplémentaires sur cette population de bélugas. Par exemple, la diminution de la couverture de glace permet à d’autres espèces d’élargir leur aire de répartition, ce qui pourrait augmenter la compétition interspécifique et entraîner des changements dans la disponibilité des ressources alimentaires. À court terme, les efforts pourraient être axés sur l’élimination des agents de stress d’origine anthropique tels que la perturbation dans les zones sensibles et pendant les périodes critiques pour les femelles et leur veau, la contamination chimique, l’enrichissement en éléments nutritifs, la perte d’habitat et la compétition avec les pêches pour les ressources alimentaires. Il apparait donc qu’il est essentiel de maintenir une taille critique de population capable de supporter les diminutions périodiques des taux démographiques, notamment en se penchant sur les facteurs anthropiques susceptibles de retarder le rétablissement.

Des changements environnementaux causant une dégradation de la quantité ou de la qualité des ressources alimentaires résultant en une diminution, voire une stagnation de la croissance des populations ont été observés dans d’autres écosystèmes. Ainsi, les baleines noires de l’Atlantique Nord et la population d’épaulards résidents du Pacifique Nord ont souffert de la faible abondance de copépodes et du déclin de l’abondance du saumon, respectivement. Toutefois, les observations provenant d’autres systèmes montrent également que les populations de mammifères longévifs répondent aux conditions favorables.

Le MPO continue d’assurer le suivi de la dynamique des populations de bélugas de l’ESL et des tendances de la qualité de son habitat. Par sa recherche innovatrice, il contribue à approfondir les connaissances sur les besoins écologiques du béluga, les mécanismes d’action et l’importance relative des agents de stress environnementaux actuels, et à mettre en œuvre les mesures les plus susceptibles de favoriser le rétablissement de cette population.

Le suivi de prédateurs par émetteurs-récepteurs acoustiques et balises GPS révèle des rencontres avec des poissons marins équipés d’un émetteur acoustique

W. Don Bowen, Lidgard, D.C., Jonsen, I. et Iverson, S. J.

Il est de plus en plus avéré que les prédateurs des niveaux trophiques supérieurs, tels que les phoques, jouent un rôle important dans le façonnage et la stabilisation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes. Bien que les progrès technologiques en matière de télémétrie ont permis de mieux comprendre les déplacements, le comportement d’approvisionnement et d’utilisation de l’habitat par les prédateurs marins des niveaux trophiques supérieurs, les interactions entre les mammifères marins et leurs proies et compétiteurs demeurent peu étudiées. L’utilisation novatrice de la localisation par télémétrie combinée aux émetteurs et émetteurs-récepteurs acoustiques codés, par l’intermédiaire d’un programme de recherche coopératif intitulé Ocean Tracking Network (OTN), promet d’améliorer radicalement notre compréhension du comportement des prédateurs et des interactions prédateurs-proies dans l’océan.

L’OTN est une plateforme mondiale de développement technologique et de recherche océanographique appuyée par le Fonds de collaboration internationale de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) en collaboration avec le CRSNG et le MPO valant 35 millions de dollars. Son siège se trouve à l’Université Dalhousie à Halifax, N.-É. (Canada). Cette initiative vise à révolutionner notre perception et notre compréhension des océans. L’OTN met en place, dans les trois océans baignant le Canada, une infrastructure robuste et libre d’accès afin d’établir un système d’observation de l’océan novateur et unique, axé sur la documentation scientifique des déplacements, de l’utilisation de l’habitat et de la survie des animaux en fonction de l’évolution des conditions physiques, chimiques et biologiques des océans. En 2008, l’OTN a initié le déploiement d’un équipement de surveillance océanographique et de récepteurs acoustiques canadiens de pointe dans des endroits stratégiques de l’océan. L’« OTN Canada » est un réseau de recherche interactive à l’échelle nationale fondé en janvier 2010 par le CRSNG du Canada et financé pour sept ans.

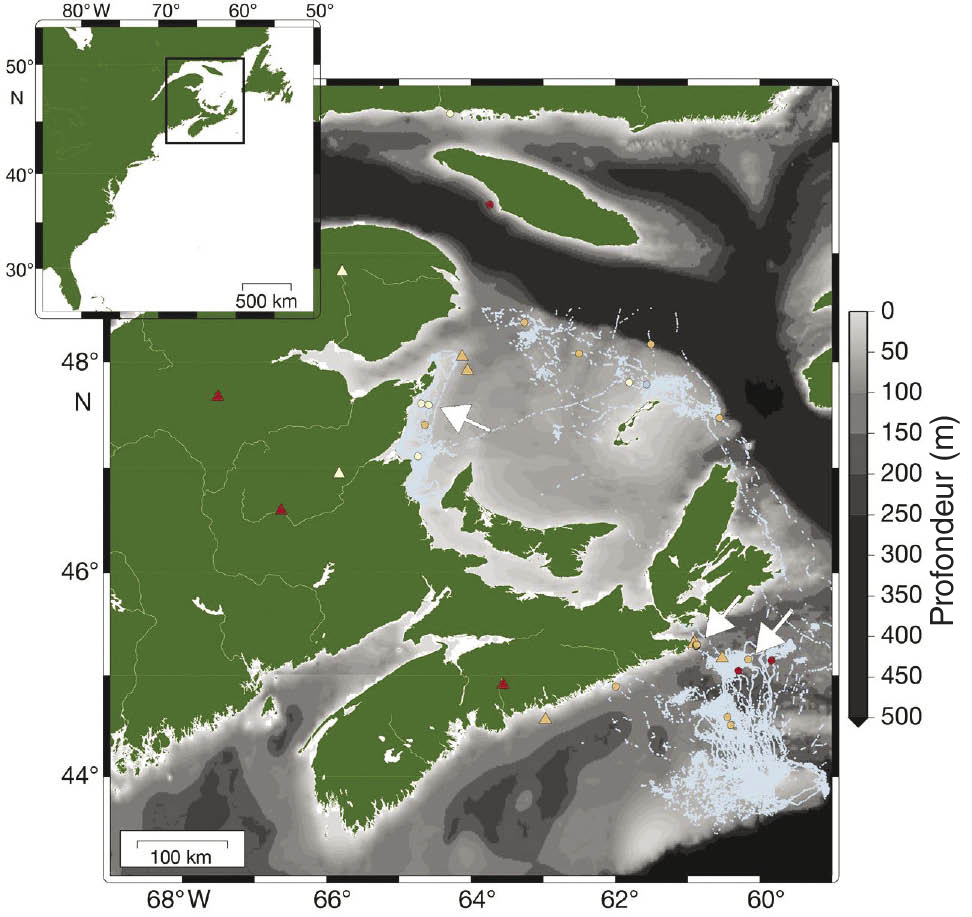

Dans l’Atlantique, une des composantes de l’OTN consiste à utiliser les phoques gris (Halichoerus grypus) comme « biosondes » afin de recueillir des données biologiques et physiques dans les eaux du plateau continental de l’est du Canada. Les interactions prédateurs-proies ont des conséquences importantes aux niveaux des populations et des communautés qui dépendent de la fréquence des rencontres entre les prédateurs et les proies. Néanmoins, les patrons spatiotemporels de ces rencontres dans l’océan sont peu connus. Une équipe de chercheurs de l’Institut océanographique de Bedford (IOB) et de l’Université Dalhousie a commencé à recueillir, grâce à la télémétrie acoustique et satellitaire, des données sur la configuration spatiale et temporelle des rencontres entre le phoque gris et la morue de l’Atlantique (Gadus morhua) et le saumon de l’Atlantique (Salmo salar). Ces espèces de poissons font l’objet de préoccupations en matière de conservation et sont d’intérêt commercial. La prédation exercée par les phoques gris pourrait constituer un facteur influençant le rétablissement des stocks. Les interactions intraspécifiques chez le phoque gris ainsi qu’entre les phoques gris et un compétiteur présumé, le thon, sont également mises au jour pour la première fois grâce aux individus équipés d’un émetteur-receveur acoustique.

Figure 4. Phoque gris mâle adulte équipé d’une balise GPS et Argos (sur la tête) et d’un émetteur-récepteur mobile (au milieu du dos) se dirigeant vers la mer à l’île de Sable en juin 2014 (Photo : W. D. Bowen)

Cette recherche comprend deux composantes. La première vise à équiper les phoques gris d’une balise GPS et Argos permettant de mesurer la position et le comportement de l’animal ainsi que d’un émetteur-récepteur mobile VENCO transmettant et enregistrant des signaux acoustiques encodés. (figure 4). La deuxième consiste à équiper les proies, telle la morue de l’Atlantique, d’émetteurs acoustiques VEMCO transmettant un signal codé unique pour chaque individu. L’émetteur-récepteur mobile a été programmé pour transmettre des signaux de façon irrégulière aux 60 à 180 secondes (afin d’éviter que les émetteurs-récepteurs mobiles transmettent des messages simultanément, ce qui pourrait causer de l’interférence entre les signaux et donc des données de détection erronées), et pour demeurer en mode de réception le reste du temps. Pendant cette période, 623 morues de l’Atlantique et environ 300 saumons de l’Atlantique ont été équipés d’un émetteur acoustique VEMCO V13 dans le sud du golfe du Saint-Laurent et dans l’est du plateau néo-écossais.

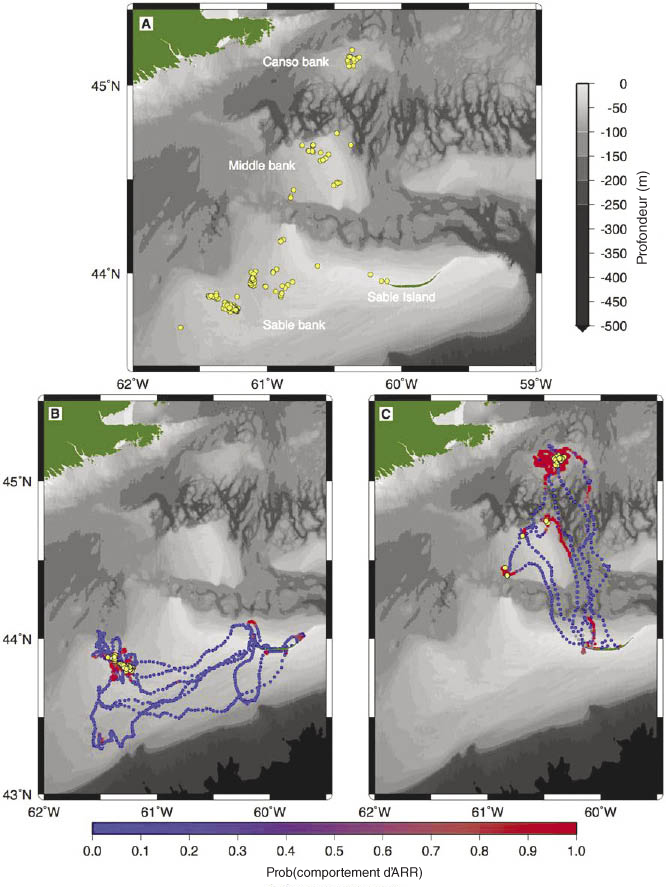

Au cours des quatre premières années de l’étude (qui a débuté en 2009), 16 des 64 émetteurs-récepteurs mobiles posés sur des phoques gris adultes ont détecté des signaux provenant de 17 morues de l’Atlantique adultes et de sept saumons de l’Atlantique équipés d’émetteurs acoustiques (figure 5). L’analyse des patrons spatiotemporels de ces interactions entre phoques et poissons indique qu’un saumon et deux morues pourraient avoir été mangés. En plus de la détection acoustique des proies, la plupart des phoques gris équipés d’un émetteur-récepteur acoustique se sont détectés mutuellement. Pendant les quatre premières années, environ 7 000 détections ont été enregistrées entre les phoques équipés d’un émetteur-receveur. Une analyse détaillée des données de 2009 a révélé que la répartition spatiotemporelle de ces détections n’était pas aléatoire, mais plutôt concentrée lorsque les phoques se trouvaient sur des bancs extracôtiers, lieux présumément préférentiels pour l’alimentation (figure 6).

Figure 5. Répartition des déploiements de poissons (Δ), interactions entre phoques gris et poissons (o) et trajectoires de déplacement (lignes bleu pâle) de 16 phoques gris dans l’est du plateau néo-écossais et dans le sud du golfe du Saint-Laurent de 2010 à 2012. Les morues de l’Atlantique sont représentées par des symboles orange, les saumoneaux de l’Atlantique par des symboles rouges et les saumons charognards de l’Atlantique par des symboles jaunes. Les flèches blanches indiquent l’emplacement d’un présumé événement de prédation.

Figure 6. Emplacement des associations entre les phoques gris pour A) tous les phoques (n = 14), B) le phoque no98430 et C) le phoque no98428. Les figures B) et C) sont des exemples illustrant la corrélation entre l’emplacement des associations, la bathymétrie et le comportement des phoques. Prob(comportement d’ARR) est une mesure continue (de 0 à 1) de la probabilité d’adoption d’un comportement d’aire de recherche restreinte (ARR; un indice du comportement d’approvisionnement) selon le modèle de Markov caché.

La nécessité de récupérer l’émetteur-récepteur mobile pour pouvoir en récupérer les données a limité le déploiement des appareils aux endroits où les chances de pouvoir recapturer les animaux étaient élevées, comme à l’île de Sable. Cette contrainte a donc restreint à la fois les espèces et les zones étudiées à l’aide de cet appareil. Pour contourner cette limitation, une fonction Bluetooth a été intégrée à l’émetteur-récepteur mobile ainsi qu’à la balise GPS-Argos grâce à un partenariat impliquant le département de recherche sur les mammifères marins (Sea Mammal Research Unit) de l’Université St- Andrews, en Écosse, et VEMCO, au Canada. Ce système permet aux données enregistrées par l’émetteur-récepteur acoustique d’être transmises par connexion Bluetooth à l’émetteur GPS-Argos, qui les relaie au système satellite Argos où elles sont accessibles. Afin d’évaluer la performance in situ du système Bluetooth, des unités ont été déployées sur deux phoques gris femelles adultes sur l’île de Sable (N.-É.) en octobre 2012 et récupérées lors de la saison de reproduction subséquente. Les données archivées par l’émetteur-récepteur mobile ont été comparées aux données téléchargées à partir du système Argos et jugées identiques en tous points. En juillet 2013, huit émetteurs-récepteurs mobiles Bluetooth ont été déployés dans le golfe du Saint-Laurent et cinq autres devaient être déployés en 2014.

Les chercheurs ont démontré qu’en couplant l’utilisation d’émetteurs-récepteurs acoustiques et la technologie Argos/GPS, il est possible d’étudier les patrons spatiotemporels des interactions entre les phoques gris et différentes espèces de poissons dans deux grands écosystèmes marins canadien, l’est du plateau néo-écossais et le sud du golfe du Saint-Laurent.

Les suivis longitudinaux du succès reproducteur révèlent une variation marquée de la valeur adaptative chez le phoque gris

Bowen, W. D., C. den Heyer, C. E., McMillan, J. I., Lang., S., Lidgard, D. C. et Iverson, S. J.

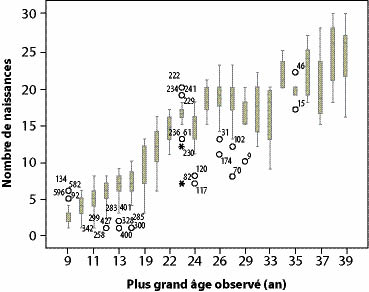

Les mammifères marins sont des vertébrés ayant une longue espérance de vie; leur maturation est tardive et leur taux de reproduction est faible. Par conséquent, des études à long terme sont nécessaires pour comprendre les sources et l’étendue de la variation interindividuelle du succès reproducteur et l’effet de cette variation sur la dynamique des populations. Nous avons étudié le nombre et la masse au sevrage des chiots produits chaque année par 619 femelles phoques gris (Halichoerus grypus) d’âge connu entre 1978 et 2012 (figure 7). La qualité reproductive de chaque femelle variait considérablement. Le pourcentage de femelles n’ayant pas réussi à produire de jeune a augmenté avec la densité de la population. Le nombre modal de naissances par femelle était de 20, mais a varié de 1 à 30 pour 242 femelles âgées de 25 ans ou plus. Le nombre de jeunes produits est négativement corrélé à l’âge de primiparité, mais positivement corrélé à l’âge à la dernière mise-bas (figure 8), soulignant l’influence de la longévité sur la valeur adaptative. La variation individuelle en matière de qualité maternelle, évaluée par les taux de natalité, n’était pas significativement corrélée avec l’investissement maternel pendant la lactation (c.-à-d. masse au sevrage des jeunes) pour 212 femelles pour lesquelles au moins trois jeunes ont été pesés au sevrage. Notre étude à long terme révèle une grande hétérogénéité en matière de performance reproductive chez les femelles. Une telle hétérogénéité est susceptible d’avoir des répercussions sur notre compréhension des réactions des populations au forçage environnemental.

Atlas annuel du bruit de navigation: le modèle PSSEL

Yvan Simard, Nathalie Roy, Florian Aulanier et Cédric Gervaise

La principale source de bruit anthropique dans l’océan est l’activité maritime. À l’échelle internationale, tant la taille et le nombre de navires ont augmenté depuis les années 1960. Puisque les navires produisent du bruit de basses fréquences se propageant sur de grandes distances (> 100 km), le bruit de basses fréquences généré dans l’océan aurait vraisemblablement augmenté dans l’espace de navigation de l’hémisphère Nord proportionnellement à la croissance du transport maritime et de l’activité économique à l’échelle mondiale. Les effets nocifs potentiels de l’augmentation du bruit sous-marin sur la faune, la flore et les écosystèmes marins ont attiré l’attention de la communauté scientifique, des organismes de réglementation et de l’Organisation maritime internationale.

Des outils logiciels et de modélisation numérique ont été proposés pour permettre l’estimation de la menace du bruit pour les organismes marins, notamment à partir de la répartition du trafic maritime. Par exemple, des cartes précises du bruit lié au transport maritime sont nécessaires pour effectuer une planification spatiale marine à l’appui des règlements concernant les activités océaniques. Cette demande peut paraître simple, mais y répondre de manière appropriée pour prendre des décisions de gestion éclairées représente une tâche considérable (figure 9). La qualité de la réponse peut être évaluée selon: a) la capacité des modèles à reproduire adéquatement les mesures réalisées in situ; b) la résolution spatiale adéquate de l’ensemble du processus de modélisation pour bien tenir compte de la perte de propagation élevée à proximité des sources et des gradients environnementaux à petite échelle (c.-à-d. maillage choisi des intrants et grille de mise en correspondance); c) la résolution temporelle, notamment au cours du cycle annuel pour les environnements changeant de façon saisonnière, comme les eaux des trois océans canadiens; et d) la capacité de fournir des mesures utiles à la prise de décisions de gestion, telles que la distribution de probabilité des valeurs, leur répartition temporelle par rapport aux budgets fixés, et qui ne se limitent pas aux mesures de tendance centrale, comme la valeur moyenne, qui ne peut fournir le pourcentage de temps nécessaire pour l’atteinte des niveaux très critiques.

Le projet de niveau d’exposition probabiliste au bruit de navigation (PSSEL) a été lancé en 2012 afin d’élaborer une nouvelle approche de cartographie et de modélisation du bruit lié au transport maritime visant à fournir les outils adéquats et nécessaires pour répondre aux besoins d’évaluation des conditions actuelles et futures dans les eaux canadiennes. En effet, les conditions sont susceptibles de changer prochainement en raison de l’augmentation des activités maritimes, notamment le long des nouvelles routes de navigation envisagées dans les eaux arctiques et subarctiques.

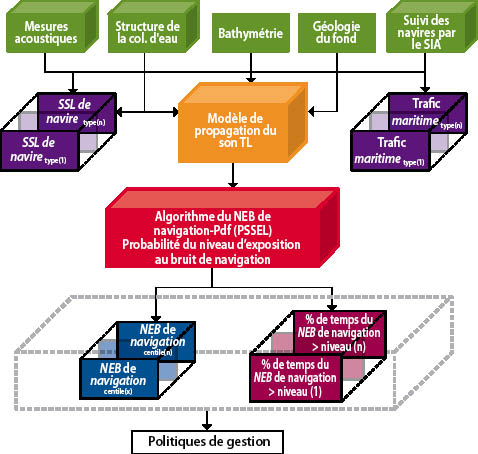

Figure 9. Organigramme des étapes de la cartographie précise (2D ou 3D) des mesures de la probabilité d’exposition au bruit de navigation.

vert : données brutes;

violet : données traitées pour les niveaux de source spectrale des navires et les cartes présentant la densité de la navigation commerciale par type de navire;

orange : modèle de dégradation du son par propagation;

rouge : modèle PSSEL de la probabilité de l’exposition au bruit de navigation;

bleu : ensemble de cartes du niveau d’exposition au bruit (NEB) de navigation sur plusieurs centiles de temps donnés;

bourgogne : ensemble de cartes du pourcentage de temps où les niveaux seuils d’exposition au bruit de navigation sont dépassés.

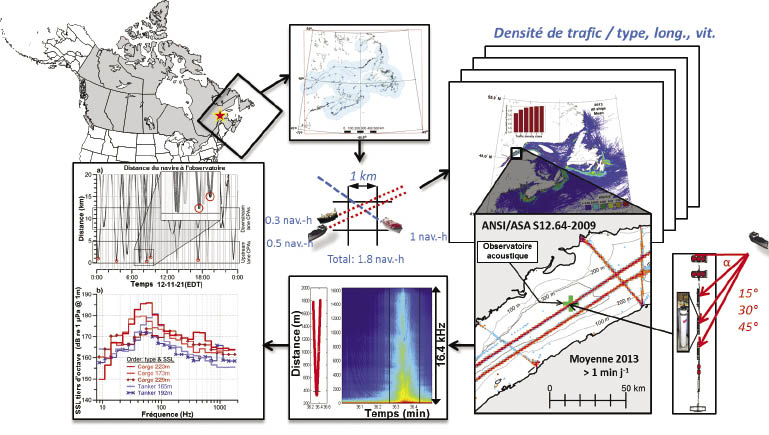

La voie maritime du Saint-Laurent, située dans le bas estuaire du Saint-Laurent (figure 11) où la profondeur est d’environ 300 m et où plusieurs espèces de mammifères marins sont observées à longueur d’année ou de façon saisonnière, est considérée comme une région pilote pour la mise en œuvre du modèle PSSEL. Un observatoire acoustique sous-marin appelé AS4 (pour Acoustic Surveillance of Seaway and Ship Signautres) a été déployé le long de la route d’accès à la voie maritime du Saint-Laurent (figure 11) et a été exploité pendant un an en 2012-2013 afin de mesurer les niveaux de source spectrale (SSL) des navires de la flotte marchande actuelle, en vertu du protocole ANSI (figure 9, case violette de gauche). Un suivi du trafic maritime a été assuré au moyen des réseaux d’antennes du Système d’identification automatique (SIA) de la Garde côtière canadienne installés dans les eaux canadiennes méridionales (figure 11) pendant 12 mois en 2013. Le SIA a fourni les informations relatives aux caractéristiques des navires ainsi qu’à leur localisation à haute résolution dans le temps et l’espace (Figure 10). Les données issues du SIA ont été utilisées pour calculer un atlas du transport maritime annuel par type, longueur et vitesse de navire à l’échelle mensuelle (figure 9, case violette de droite).

La densité du trafic maritime et la banque de données sur les niveaux de source spectrale des navires alimentent le modèle PSSEL. La troisième et dernière entrée au modèle PSSEL est la perte de propagation acoustique depuis les sources (c.-à-d. les navires), qui peut être déterminée à l’aide de modèles de propagation simples ou complexes alimentés par les caractéristiques du médium de propagation, sa bathymétrie et la structure géologique du fond (figure 9, case orange).

Les résultats préliminaires du modèle PSSEL appliqués au trafic estival de 2013 dans le bas estuaire du Saint-Laurent démontrent l’importance de prendre en considération la totalité du niveau d’exposition probabiliste aux bruits de navigation pour évaluer le bruit des navires et son incidence sur la vie marine. Cela illustre la faible utilité des mesures centrales estimées sur de longues périodes ainsi que des grilles d’analyse grossières pour la réalisation d’une telle tâche. Les cartes présentant le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d’exposition aux bruits de navigation dépasse des seuils donnés, que l’algorithme du modèle PSSEL est capable de calculer de manière efficace, semblent très utiles pour identifier rapidement les zones plus ou moins pressantes pour la planification spatiale marine. Le modèle PSSEL a été utilisé en mode prévisionnel pour simuler une augmentation réaliste du trafic dans la zone pilote. Ces simulations sont actuellement appliquées aux futures voies de navigation des eaux arctiques et subarctiques.

Figure 10. Exemples de cartes du trafic maritime dans les eaux de l’est et de l’ouest du Canada pour l’année 2013 tel que fourni par le SIA (Simard et al. 2014b, c). Résolution: 1 km.

Figure 11. Exemple d’organigramme du calcul des niveaux de source spectrale du tiers d’octave de l’ANSI pour cinq navires isolés respectant les conditions imposées et traversant l’observatoire acoustique AS4 de la voie maritime du Saint-Laurent au large de l’Institut Maurice-Lamontagne (MPO), le 21 novembre 2012.

Impact des changements climatiques sur la qualité et la disponibilité de la banquise côtière permettant la reproduction du phoque annelé sur la côte du Labrador

Becky Sjare

Les phoques annelés constituent une espèce clé dans les écosystèmes marins de l’Arctique, car ils relient le réseau trophique aquatique aux prédateurs de niveaux trophiques supérieurs, comme l’ours blanc, le renard arctique et le corbeau. De plus, ils représentent une part importante du régime alimentaire traditionnel des Inuits dans les collectivités septentrionales où ils occupent un rôle important sur le plan culturel. Les chiots phoques annelés naissent dans une caverne de neige (tanière) que la femelle construit près d’une ride de pression bien formée ou d’un hummock de glace. La tanière protège les petits du froid et de la prédation. Il a été établi qu’une couverture de neige adéquate et de la glace d’une qualité appropriée favorisent un taux de survie accru des chiots phoques annelés. La glace trop lisse ne permet pas une accumulation de neige adéquate pour la construction de la tanière, tandis que la glace extrêmement concassée est souvent trop épaisse et trop mobile pour que les femelles puissent entretenir efficacement la tanière et s’assurer que les petits ne sont pas écrasés.

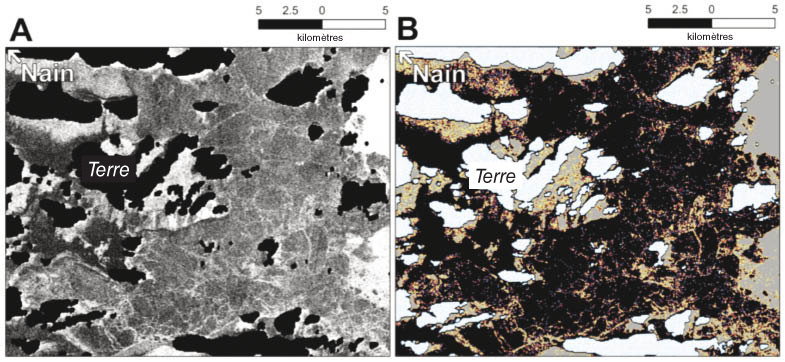

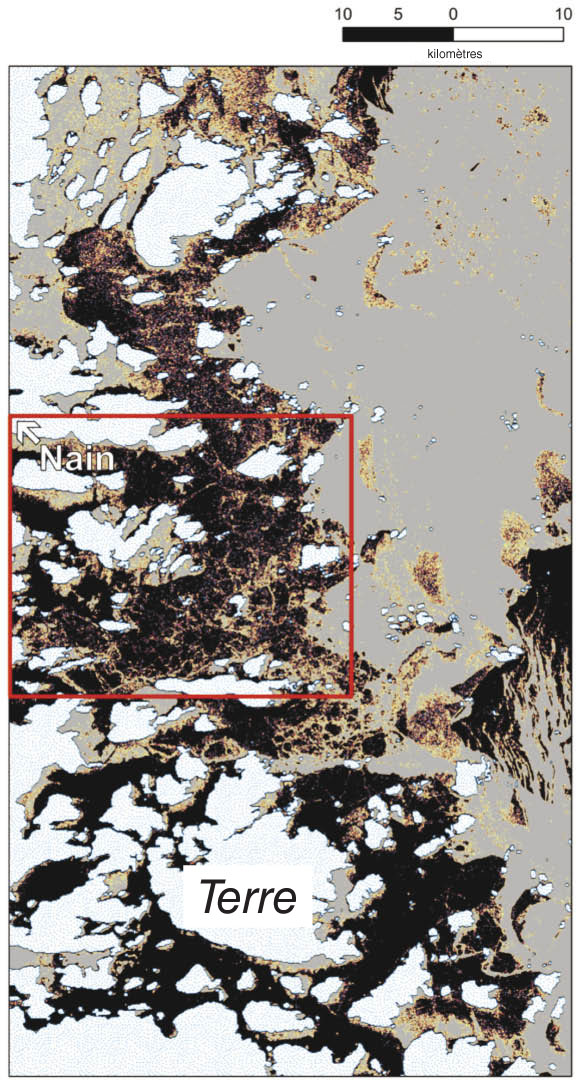

Un modèle basé sur le système d’information géographique qui utilise l’imagerie satellite RADARSAT (résolution de 24 m; figures 12 et 13) de la banquise côtière a été élaboré afin de quantifier les changements liés à la disponibilité de l’habitat de mise bas de qualité pour le phoque annelé sur la côte du Labrador. Trois principaux sites d’étude étaient situés dans les environs de Nain, Hopedale et Rigolet (2001-2013) et quatre dans les zones de fjord plus au nord (Nachvak, Saglek, Hebron et Okak; 2008-2013). Plus récemment, des recherches exploratoires ont débuté à proximité des îles Belcher et dans la région est de la baie James de la baie d’Hudson (2012-2013). Les principaux paramètres de la banquise côtière utilisés par le modèle pour identifier les habitats de qualité comprenaient la présence, la concentration et la répartition de la glace côtière. Bien que plusieurs analyses soient toujours en cours, dans les zones côtières offrant généralement la plus grande disponibilité d’habitats de qualité pour la mise bas, il apparaît que, certaines années, la banquise déferle très proche de la côte et comprime l’habitat de glace favorable en une bande étroite. D’autres années, lorsque l’effet du vent sur la banquise est minime, le gel survient rapidement et une couche de glace lisse quasi-solide s’étend jusqu’à l’extrémité de la banquise – réduisant encore une fois la disponibilité de la glace utilisable. Ces scénarios défavorables se sont produits en 2001, 2002, 2004-2006 et 2010.

Cette recherche fournira une description géographique détaillée des changements de la banquise côtière du Labrador, ainsi qu’un aperçu de sites de l’est de la baie d’Hudson à des fins de comparaison. Ceci pourrait éventuellement permettre aux chercheurs d’établir une relation quantitative entre la productivité des phoques et la variabilité de la disponibilité et/ou de la qualité de l’habitat. Ces nouvelles données permettront également de déterminer les zones de banquise côtière du Labrador les plus susceptibles d’être vulnérables aux changements climatiques et de mieux comprendre ce que cela peut impliquer pour le succès reproducteur futur des phoques annelés. Les États-Unis ont récemment classé la sous-population des phoques annelés de l’Arctique comme espèce menacée en vertu de la Endangered Species Act en raison des projections à moyen et à long termes de la détérioration de la glace de mer dans les régions arctiques. Cette initiative met l’accent sur l’importance de comprendre et de modéliser la relation entre la modification de l’habitat de glace de mer et la productivité du phoque annelé dans les eaux canadiennes septentrionales.

Figure 12.

A)Une image RADARSAT-1 presque brute de la zone d’étude de Nain, au Labrador, enregistrée le 18 mars 2003. Dans cette image, les masses terrestres sont représentées en noir foncé et la banquise épaisse située le long de l’extrémité est du cadre est en blanc clair. Les zones gris moyen à gris foncé indiquent la glace relativement lisse, tandis que les taches blanches plus lumineuses et les structures linéaires lumineuses représentent la glace modérément fragmentée, y compris les hummocks et les rides de pression. Pour produire la carte de la qualité de l’habitat B), une statistique focale du voisinage (ArcGIS 2010) a été utilisée afin de calculer la quantité de glace concassée entourant chaque pixel de l’image. Dans cette image, la légende des couleurs est la suivante : blanc avec taches bleues = terre; noir = glace lisse (généralement habitat inapproprié); bleu = glace légèrement concassée (utilisable); rouge = glace modérément concassée (principal habitat pour la mise bas); jaune = glace concassée et épaisse (utilisable); gris = glace morcelée ou banquise (généralement habitat inapproprié). Les conditions de glace étaient favorables pour les phoques annelés dans la région de Nain en 2003 (l’une des meilleures années de la série chronologique) avec 30 % de l’habitat considéré comme idéal ou utilisable, 48 % comme trop lisse et 22 % comme concassé. Les images sont orientées de façon à ce que le nord géographique soit vers le haut.

Légende des couleurs : blanc avec taches bleues = terre; noir = glace lisse (généralement habitat inapproprié); bleu = glace légèrement concassée (utilisable); rouge = glace modérément concassée (habitat idéal pour la mise bas); jaune = glace épaisse (utilisable); gris = glace morcelée ou banquise (généralement habitat inapproprié).

Figure 13.

Résultats d’une carte de la qualité de l’habitat de mise bas des phoques annelés couvrant une grande zone géographique (environ 3 400 km2). La zone à l’intérieur de l’encadré rouge représente la zone principale illustrée dans la figure 12A et B. La correspondance entre les principales formations glaciaires dans chacune des deux images indique que la version actuelle du modèle peut être appliquée avec succès à une plus grande étendue géographique. Les flèches rouges désignent des exemples d’importantes rides de pression caractérisant les habitats de mise bas optimaux.

Légende de couleurs : blanc avec taches bleues = terre; noir = glace lisse (généralement habitat inapproprié); bleu = glace légèrement concassée (utilisable); rouge = glace modérément concassée (habitat idéal pour la mise bas); jaune = glace épaisse (utilisable); gris = glace morcelée ou banquise (généralement habitat inapproprié).

Bélugas et phoques annelés : Bioindicateurs de changements écosystémiques dans la mer de Beaufort

Un chasseur appréciant du muktuk fraîchement cuit au camp de chasse à la baleine de l’île Baby du delta du Mackenzie (T.N.-O.) (photo : DFO).

Lois Harwood

En tant que prédateurs océaniques longévifs et exploitant un vaste habitat, les mammifères marins peuvent servir d’indicateurs de l’état de l’écosystème nous renseignant sur les modifications de la structure du réseau trophique et de la structure de l’écosystème. Ils sont souvent les premiers à répondre aux fluctuations de l’écosystème par des changements de leur état corporel associés aux variations interannuelles de la disponibilité et de la qualité de leurs proies. Les changements de condition corporelle des mammifères marins peuvent éventuellement avoir un impact sur la reproduction, les taux de croissance et la survie des individus, ainsi que sur la dynamique des populations.

Bélugas

Le stock de bélugas de la mer de Beaufort passe l’hiver dans la mer de Béring et, chaque printemps, il migre le long de la côte nord de l’Alaska pour rejoindre les aires d’estivage dans l’estuaire du Mackenzie ainsi que dans la région extracôtière de la mer de Beaufort et du golfe d’Amundsen. Ce stock est partagé avec l’Alaska et la Russie, et est le deuxième en importance au Canada. Lorsqu’évalué pour la dernière fois par le MPO, il a été considéré comme étant stable ou en augmentation.

Les bélugas se regroupent dans les eaux chaudes et peu profondes de l’estuaire du fleuve Mackenzie durant l’été, période au cours de laquelle ils font l’objet d’une chasse de subsistance durable par les Inuvialuits de l’ouest de l’Arctique canadien. Les bélugas chassés aux fins de subsistance sont mesurés et échantillonnés depuis 1980. Les objectifs de notre étude, basée sur les données de sexe, de taille, d’âge et d’épaisseur du lard des bélugas abattus lors de la chasse, sont d’examiner les taux de croissance et l’épaisseur du lard des bélugas afin d’identifier les tendances temporelles qui pourraient éventuellement être liées aux changements environnementaux.

Nos analyses ont révélé qu’il y a eu un déclin léger (0,08 % par an), mais soutenu des taux de croissance des bélugas, soit 1,75 % pendant toute la durée de la série chronologique de 1988 à 2008. En outre, parmi les plus de 300 mâles bélugas abattus entre 2000 et 2007, une variation interannuelle significative de l’épaisseur du lard a été observée; les bélugas ayant été les plus minces en 2005. Cela pourrait, combiné aux modifications subtiles de la croissance des bélugas au cours de la série chronologique, refléter des changements écosystémiques qui ont une incidence négative sur la disponibilité, la quantité, la qualité, ou la répartition de leurs proies.

Phoques annelés

Nous avons également obtenu des mesures et des échantillons de phoques annelés capturés durant les chasses de subsistance près de Ulukhaktok (T.N.-O.), anciennement connu sous le nom de Holman. Nous avons travaillé à cet endroit avec notre surveillant de phoques, John Alikamik, et sa famille, depuis le début de l’étude. La chasse au phoque dans cette zone est la plus importante et la plus prévisible de l’ouest de l’Arctique canadien; elle représente le meilleur moyen de s’assurer d’obtenir des tailles d’échantillons adéquates à long terme. Nous avons examiné la relation entre la condition corporelle, la reproduction (le taux d’ovulation, le pourcentage des femelles récoltées étant gestantes) et les glaces de mer au cours d’une série chronologique de 1992 à aujourd’hui, en nous appuyant sur les travaux entrepris dans cette zone dans les années 1970 grâce à des collaborations semblables entre les chasseurs et les chercheurs du MPO. Un échantillon d’environ 100 phoques abattus à des fins de subsistance a été obtenu annuellement entre 1992 et 2011, à partir du camp de chasse traditionnel de la famille situé sur la côte nord-ouest de l’ouest de la baie Prince Albert, à 5 km de l’est du golfe d’Amundsen. Les résultats des vingt dernières années d’échantillonnage ont permis de faire deux constatations. La première est que depuis 1994, la condition corporelle des phoques annelés mâles adultes, femelles adultes et subadultes diminue significativement au cours du temps (selon un indice de la longueur, de la masse et de la profondeur de la graisse des adultes).

La deuxième constatation, parrallèlement à la première, est qu’il y a une corrélation négative entre la condition corporelle des phoques et le moment de la fonte de la banquise côtière au printemps, ce qui est évident les années où l’anomalie de l’état des glaces est extrême. L’incapacité d’ovulation était remarquable en 2005, année de notre série où le retrait des glaces a été le plus tardif et au cours de laquelle seulement 30 % des femelles adultes matures échantillonnées avaient ovulé. Cela correspondait également à une année pour laquelle les indices de condition corporelle des phoques et le taux de femelles gestantes prélevées étaient parmi les plus faibles, et où le dégagement printanier des glaces dans le golfe d’Amundsen a eu lieu plus de cinq semaines plus tard que la moyenne de 1992 à 2011. Tandis que, selon cette étude et des études précédentes, la population de phoques de cet habitat essentiel semble se rétablir des fluctuations naturelles et des conditions extrêmes depuis 40 ans, l’éventuel effet amplifié de plusieurs années consécutives de conditions de glace extrêmes, couplé au déclin temporel de la condition corporelle des phoques, est particulièrement préoccupant.

Indications de changement écosystémique

Les déclins simultanés de la croissance, de l’état de santé et/ou de la reproduction des phoques annelés et des bélugas suggèrent que des changements se produisent dans l’écosystème marin de l’Arctique. Cette hypothèse est également appuyée par les observations publiées et anecdotiques réalisées sur d’autres espèces (études et observations parallèles sur le guillemot à miroir, l’ours polaire, l’omble chevalier et la baleine boréale disponibles) qui témoignent de modifications environnementales liées à des changements de diète ou de la distribution des proies. Les bélugas et les phoques annelés constituent d’excellents indicateurs pour mesurer les changements environnementaux. Les changements concomitants observés chez les bélugas et les phoques, fondés sur un échantillonnage constant et robuste pendant 20 ans, sont particulièrement instructifs, car ils semblent indiquer que des changements climatiques et océanographiques subtils se produisent aux niveaux inférieurs de la pyramide trophique. Cela pourrait avoir des répercussions profondes et en cascade sur les écosystèmes qu’il serait difficile, voire impossible, d’étudier par d’autres méthodes.

Poursuite de la recherche

Pour approfondir notre compréhension des changements écosystémiques, il est important de poursuivre, parallèlement à l’étude d’autres espèces, le suivi de la croissance des bélugas et de la condition corporelle des phoques annelés au moyen d’un échantillonnage normalisé et à long terme des spécimens chassés à des fins de subsistance. Ce suivi, combiné avec des études directes (contenus stomacaux) et indirects (isotopes et acides gras) du régime alimentaire et une étude détaillée des déplacements et des aires de répartition saisonnières au moyen de la télémétrie, permettra de parfaire notre compréhension des éventuels changements de proies et des habitats essentiels utilisés par ces mammifères marins. Éventuellement, ces études seront mises en parallèle avec les données biophysiques et océanographiques selon différentes échelles spatiales et temporelles ainsi que par emplacements géographiques pertinents pour le domaine vital, avec les habitats essentiels et avec les proies des mammifères marins.

L’impact des changements climatiques sur la reproduction d’une espèce dépendante de la glace : le phoque du Groenland du Nord-Ouest de l’Atlantique

Garry Stenson

Les tendances populationnelles sont influencées par des modifications de la reproduction résultant d’une interaction complexe entre des facteurs intrinsèques liés aux changements dans la population (c.-à-d. dépendants de la densité) et des facteurs extrinsèques attribuables à la variabilité des conditions environnementales (c.-à-d. indépendants de la densité). Puisque les espèces font face à des conditions environnementales fluctuantes en raison des changements climatiques, il devient essentiel de comprendre l’influence de ces différents facteurs pour être en mesure de prévoir comment une espèce s’adaptera. Toutefois, il est difficile de déterminer l’importance relative de ces différents facteurs chez la plupart des espèces, car ils exigent des suivis approfondis et à long terme des taux de reproduction, de la taille de la population et d’une variété de facteurs environnementaux. Malgré ces défis, la compréhension des facteurs qui ont une incidence sur la reproduction est importante, car les conditions environnementales changent rapidement à travers le monde, et plus particulièrement dans les zones arctiques et subarctiques. Le changement le plus frappant est sans doute la diminution de l’étendue des glaces de mer. Comme la terre continue de se réchauffer, l’altération de la glace de mer se poursuivra, ce qui engendrera de graves répercussions sur un grand nombre d’espèces qui dépendent de la glace pour leur reproduction ou leur alimentation, pendant une partie ou la totalité de l’année.

Le phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus) est l’espèce de mammifères marins la plus abondante dans l’Atlantique Nord-Ouest. C’est une espèce qui dépend de la glace, les femelles mettant bas et allaitant leurs petits sur la banquise chaque printemps. Leurs déplacements annuels semblent suivre la formation et le recul de la banquise, et ces phoques sont souvent vus en train de s’alimenter le long du front de glace à longueur d’année. La population de l’Atlantique Nord-Ouest s’étend de l’est de l’Arctique canadien et de la baie de Baffin au Nord jusqu’au golfe du Saint-Laurent au Sud. Chaque printemps, les femelles mettent bas sur la banquise du golfe du Saint-Laurent ou des côtes sud du Labrador et nord-est de Terre-Neuve.

Malgré que les températures de l’eau aient varié par le passé, elles ont connu une tendance à la hausse au cours des quatre dernières décennies. Par conséquent, l’étendue et la couverture de la glace de mer ont diminué. Il a été démontré que de mauvaises conditions de glace ont des répercussions directes sur les phoques du Groenland en augmentant la mortalité des jeunes de l’année qui ont besoin de glaces stables pour être allaités, puis pour se reposer pendant leur jeûne post-sevrage. Si l’étendue ou l’épaisseur de la glace sont insuffisantes, les tempêtes hivernales peuvent la briser, forçant les jeunes phoques à entrer dans l’eau où ils risquent de se noyer.

Blanchons phoques du Groenland qui se sont noyés en raison de la fonte de la banquise sur laquelle ils sont nés. Photo : Garry Stenson

Ces modifications de la qualité et de l’étendue de la glace peuvent aussi entraîner des changements écosystémiques qui peuvent avoir des répercussions indirectes sur les phoques du Groenland en influant sur la disponibilité des proies et, par conséquent, sur leur succès reproducteur.

Afin de déterminer si les changements environnementaux affectent le succès reproducteur des phoques du Groenland, les taux d’avortement et de grossesse des phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest ont été estimés à partir de femelles abattues entre 1954 et 2014 au large de Terre-Neuve et du sud du Labrador. La plupart de ces échantillons ont été recueillis par les chasseurs qui participent à un programme scientifique conjoint avec la Section mammifères marins qui est en place depuis la fin des années 1970. Dans certaines zones, nous collaborons avec la troisième génération de chasseurs d’une même famille. Pendant l’hiver, les chasseurs abattent les phoques et les congèlent jusqu’à ce que le personnel du MPO puisse se rendre sur place pour effectuer des nécropsies. Les phoques sont alors décongelés et nous recueillons des mesures morphométriques et des échantillons biologiques pour déterminer le statut reproducteur, l’âge et les dernières proies consommées. Tous les chasseurs ont également été formés au prélèvement et à la conservation des échantillons s’ils chassent au printemps. Cette série de données à long terme nous permet d’étudier l’importance de divers facteurs influençant la reproduction des phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest.

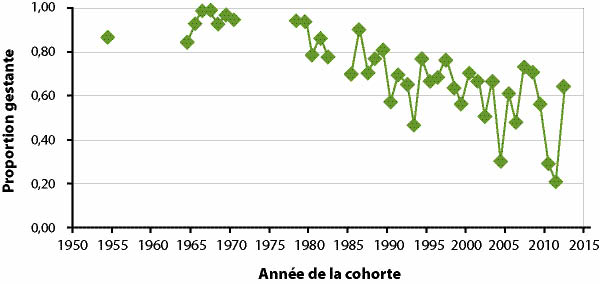

Figure 14. Proportion des femelles matures phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest gravides (fécondité) pour la période de 1954 à 2014.

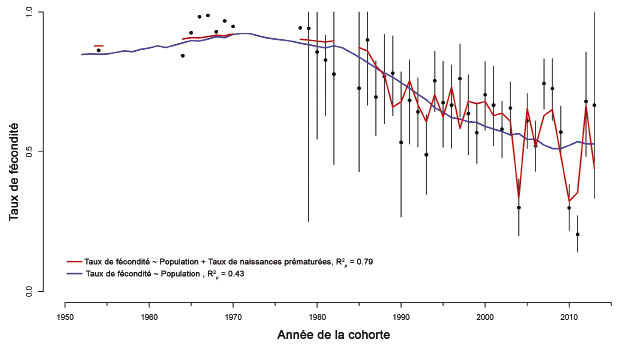

Figure 15. Résultats des modèles permettant d’estimer l’influence de facteurs biologiques et environnementaux sur les taux de gestation des phoques du Groenland matures (fécondité) dans l’Atlantique Nord-Ouest. Le meilleur modèle (rouge) intègre les changements de taille de la population de phoques du Groenland et les taux d’interruption de grossesse tardive.

Tandis que la variabilité interannuelle a augmenté depuis le début des années 1980, les taux de gestation ont diminué (figure 14), pour atteindre un taux de gestation à terme de moins de 30 % en 2011 chez les femelles matures. En comparant les données sur la reproduction à divers facteurs environnementaux et biologiques, nous avons constaté que, bien que le déclin général de la fécondité est associé à l’augmentation de la taille de la population, l’inclusion des taux d’interruptions de grossesse tardives dans le modèle explique en grande partie la forte variabilité interannuelle (figure 15). Les fluctuations des taux d’avortement peuvent être décrites par un modèle qui intègre la couverture de glace à la fin janvier et la biomasse du capelan. Il est probable que la couverture de glace soit aussi un indicateur des effets des changements écosystémiques sur l’abondance ou la disponibilité des proies.

Il semble donc que les taux de reproduction des phoques du Groenland sont très sensibles à la variation interannuelle de l’environnement physique et biologique pendant les périodes de forte abondance des phoques. Bien que les conditions environnementales aient varié lorsque que la population était relativement faible dans les années 1970 et au début des années 1980, la fécondité était demeurée élevée.

Toutefois, à la fin des années 1980, les mauvaises conditions de glace et la faible abondance du capelan ont entraîné d’importants taux d’avortement et, par conséquent, un faible taux de fécondité.

Les modèles de changements climatiques prédisent que la tendance au réchauffement observée dans le golfe du Saint-Laurent et les eaux de Terre-Neuve se poursuivra et que la variabilité interannuelle des conditions environnementales deviendra plus importante. Si cela s’avère exact, les répercussions futures sur les phoques du Groenland seront imprévisibles, mais généralement négatives; le taux de mortalité des chiots sera probablement élevé et les taux de reproduction demeureront, en moyenne, relativement faibles et très variables. En raison de la grande variabilité des taux de gestation observée, il est essentiel de poursuivre nos efforts pour obtenir des estimations exactes afin de déterminer les réactions futures de la population de phoques du Groenland à un environnement changeant. Cette espèce étant un élément clé de l’écosystème de l’Atlantique Nord-Ouest, sa réponse aux changements environnementaux pourrait avoir d’importantes répercussions sur d’autres espèces telles ses proies ou compétiteurs.

Publications de 2012-2014

- Abraham, C. L. 2012. Attributions des prises de narvals de la baie de Baffin en 2011. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2012/073. v + 18 p.

- Addison, R. F., Muir, D. C., Ikonomouc, M. G., Harwood, L. Smith, T. G. et Alikamik, J. 2014. Temporal trends in “legacy” organochlorine contaminants in blubber of ringed seals (Phoca hispida) from Ulukhaktok, NT, Canada between 1972 and 2010. Science of the Total Environment. 466-467 : 564-576. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.079

- Alava, J. J., P. S. Ross, C. Lachmuth, J. K. B. Ford, B. E. Hickie et F. A. P. C. Gobas. 2012. Habitat-based PCB environmental quality criteria for the protection of endangered killer whales (Orcinus orca). Environmental Science and Technology, 46, p. 12655-12663.

- Alter, S. Elizabeth, Howard C. Rosenbaum, Lianne D. Postma, Peter Whitridge, Cork Kinlan, Diana Weber, Mary G. Egan, Melissa Lindsay, George Amato, Larry Dueck, Robert L. Brownell, Mads-Peter Heide-Jorgensen, Kristen Laidre, Adalgisa Caccone et Brittany Hancock. 2012. Gene flow on ice: The role of sea ice and whaling in shaping Holarctic genetic diversity and population differentiation in bowhead whales (Balaena mysticetus). Ecology and Evolution, 2, p. 2895-2911.

- Andersen, J. M., M. Skern-Mauritzen, L. Boehme, Y. F. Wiersma, A. Rosing-Asvid, M. O. Hammill et G. B. Stenson. 2013. Investigating Annual Diving Behaviour by Hooded Seals (Cystophora cristata) within the Northwest Atlantic Ocean. Plos One 8 : Article numéro : e80438. DOI : 10.1371/journal.pone.0080438

- Andersen, J. M. Wiersma, Y. F., Stenson, G. B., Hammill, M. O., Rosing-Asvid, A. et Skern-Maurizen, M. 2013. Habitat selection by hooded seals (Cystophora cristata) in the Northwest Atlantic Ocean. ICES Journal of Marine Science, 70:173–185.

- Andersen J. M., Stenson G. B., Skern-Maurizen M., Wiersma Y. F., Rosing-Asvid A., M. O. Hammill et L. Boehme. 2014. Drift Diving by Hooded Seals (Cystophora cristata) in the Northwest Atlantic Ocean. PLoS ONE 9(7) : e103072. DOI :10.1371/journal.pone.0103072.

- Asselin N. C., Barber D. G., Richard P. R., Ferguson S. H. 2012. Occurrence, distribution and behaviour of beluga (Delphinapterus leucas) and bowhead (Baleaena mysticetus) whales at the Franklin Bay ice edge in June 2008. Arctic 65 (2) : 121–132

- Asselin, N. C., Ferguson, S. H., Richard, P. R. et Barber, D. G. 2012. Résultats des relevés aériens du narval (Monodon monoceros) dans le nord de la baie d’Hudson, août 2011. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2012/037. iii + 23 p.

- Asselin, N. C. et Ferguson, S. H. 2013. Nouvelle analyse des relevés sur le narval du nord de la baie d’Hudson effectués en 1982, 2000 et 2011. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2013/019. v + 9 p.

- Bahoura, M. et Simard, Y. 2012. Serial combination of multiple classifiers for automatic blue whale calls recognition. Expert Syst. Appl. 39 (11) : 9986-9993 DOI : 10.1016/j.eswa.2012.01.156

- Bailleul F., Lesage, V., Power M. Doidge, D. W. et Hammill, M. O. 2012. Differences in diving and movement patterns of two groups of beluga whales in a changing Arctic environment reveal discrete populations. Endangered Species Research 17 : pp. 27-41.

- Bailleul, F., Lesage, V., Power, M. , Doidge, D. W., Hammill, M. O. 2012. Migration phenology of beluga whales in a changing Arctic. Climate Research 53 : pp. 169-178

- Bailleul, F., V. Lesage, M. Power, D. W. Doidge et Mike O. Hammill. 2012. Environmental response in fall migration phenology of beluga in a changing Arctic. Climate Research 53 : pp. 169-178

- Bailleul, F., V. Grimm, C. Chion et M. Hammill. 2013. Modeling implications of food resource aggregation on animal migration phenology. Ecology and Evolution. 3:2535-2546. DOI : 10.1002/ece3.656

- Bajzak,C. E., W. Bernhardt, A. Mosnier, M. O. Hammill, I. Stirling. 2012. Habitat use by harbour seals (Phoca vitulina) in a seasonally ice-covered region, the western Hudson Bay. Polar Biology 36:477-491. DOI : 10.1007/s0 0 (300) 012-1274-4

- Baker, C. S., Steel, D., Calambokidis, J., Falcone, E., González-Peral, U., Barlow, J., Burdin, A. M., Clapham, P. J., Ford, J. K. B., Gabriele, C. M., Matilla, D. K., Rojas-Bracho, L., Straley, J. M., Taylor, B. L., Urbán R. J., Wade, P. R., Weller, D., Witteveen, B. H. et Yamaguchi, M. 2013. Strong maternal fidelity and natal philopatry shape genetic structure in North Pacific humpback whales. Marine Ecology Progress Series 494 : pp. 291–306

- Baker, L. L., Jonsen, I. D., Mills-Flemming, J. E., Lidgard, D. C., Bowen, W. D., Iverson, S. J. et Webber, D. M. 2014. Probability of Detecting Marine Predator-Prey and Species Interactions Using Novel Hybrid Acoustic Transmitter-Receiver Tags. PLoS ONE 9(6) : e98117. DOI :10.1371/journal.pone.0098117

- Barber, D. G., Asplin, M. G., Papakyriakou, T. N., Miller, L., Else, B. G. T., Iacozza, J., Mundy, C. F., Gosslin, M., Asselin, N. C., Ferguson, S., Lukovich, J. V., Stern, G. A., Gaden, A., Pu~ko, M., Geilfus, N. X., Wang, F. 2012. Consequences of change and variability in sea ice on marine ecosystem and biogeochemical processes during the 2007–2008 Canadian International Polar Year program. Climate Change [en ligne] DOI : 10.1007/s1 0 (584) 012-0482-9

- Barbieri, M. M., S. Raverty, M. B. Hanson, S. Venn-Watson, J. K. B. Ford et J. K. Gaydos. 2013. Spatial and temporal analysis of killer whale (Orcinus orca) strandings in the North Pacific Ocean and the benefits of a coordinated stranding response protocol. Marine Mammal Science 29(4) : E448-E462

- Bell, R. K. et Harwood, L. A. 2012. Harvest-based monitoring in the Inuvialuit Settlement Region: Steps for Success. Arctic 64(4) : pp. 421-432

- Bennett, K. A., M. Hammill et S. Currie. 2013. Liver glucose-6-phosphatase proteins in suckling and weaned grey seal pups: structural similarities to other mammals and relationship to nutrition, insulin signalling and metabolite levels. Journal Of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic And Environmental Physiology 183 : pp. 1075-1088. DOI :10.1007/S0 0 (360) 013-0768-X

- Bennett, K. A., I. S. MacMillan, M. Hammill et S. Currie. 2014. HSP70 abundance and antioxidant capacity in feeding and fasting gray seal pups: Suckling is associated with higher levels of key cellular defenses. Physiological and Biochemical Zoology 87(5) : pp. 663–676

- Benoit, D., Simard, Y. et Fortier, L. 2014. Pre-winter distribution and habitat characteristics of polar cod (Boreogadus saida) in southeastern Beaufort Sea. Polar Biology. 37(2) : pp. 149-163. DOI : 10.1007/s0 0 (300) 013-1419-0

- Boehme, L., Thompson, D., Fedak, M., Bowen, D., Hammill, M. O. et al. 2012. How Many Seals Were There? The Global Shelf Loss during the Last Glacial Maximum and Its Effect on the Size and Distribution of Grey Seal Populations. PLoS ONE 7(12) : e53000. DOI :10.1371/journal.pone.0053000

- Bousquet, N., Chassot, E., Duplisea, D. E. et Hammill, M. O. 2014. Forecasting the Major Influences of Predation and Environment on Cod Recovery in the Northern Gulf of St. Lawrence. PLoS ONE 9(2) : e82836. DOI :10.1371/journal.pone.0082836

- Bowen, W. D. 2012. Center for Independent Experts Independent Peer Review of the November 2010 North Pacific Groundfish Fishery Biological Opinion. 67 p. http://www.fakr.noaa.gov/protectedresources/stellers/esa/biop/final/cie/reports/bowen0912.pdf

- Bowen, W. D. et Lidgard, D. 2012. Marine mammal culling programs: review of effects on predator and prey populations. Mammal Review DOI : 10.1111/j.1365-2907.2012.00217.x

- Bowen, W. D. et Iverson, S. J. 2012. Validation of hard part and quantitative fatty acid methods of estimating marine mammal diets: experimental evidence, sources of bias and uncertainty. Mar. Mamm. Sci. DOI : 10.1111/j.1748-7692.2012.00604.x

- Bowen, W. D. 2014. Whale and seal research at BIO through five decades. In VOYAGE OF DISCOVERY, Fifty Years of Marine Research at Canada’s Bedford Institute of Oceanography: A commemorative volume in celebration of the 50th anniversary of the Bedford institute of Oceanography Dartmouth, Nova Scotia, Canada, 1962–2012. Ed. David N. Nettleship, D. E., Gordon, D. C., Lewis, M. C. F. et Latremouille, M. pp. 93-102.

- Braune, B. M., A. J. Gaston, K. H. Elliott, J. F. Provencher, K. J. Woo, M. Chambellant, S. H. Ferguson, R. J. Letcher. 2014. Organohalogen contaminants and total mercury in forage fish preyed upon by thick-billed murres in northern Hudson Bay. Mar. Poll. Bull. 78 : p. 258-266

- Breed, G., Bowen, W. D. et Leonard, M. 2013. Behavioural signature of intraspecific competition and density-dependence in colony breeding marine predators. Ecology and Evolution DOI : 10.1002/ece3.754

- Brown, T. A., C. Alexander, D. J Yurkowski, S. H. Ferguson et S. T. Belt. 2014. H-Print: A new chemical fingerprinting approach for distinguishing primary production sources in Arctic ecosystems. Environmental Chemistry Letters 12 : p. 387–392. DOI : 10.1007/s1 0 (311) 014-0459-1

- Brown, T. A., S. H. Ferguson, D. J. Yurkowski, N. J. Davison, J. Barnett, P. D. Jepson et S. T. Belt. 2013. Identification of the sea ice diatom biomarker IP25 and related lipids in marine mammals: A potential method for investigating regional variations in dietary sources within higher trophic level marine systems. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 441 : pp. 99-104

- Buren, A. D., M. Koen-Alonso, P. Pepin, F. Mowbry, B. Nakashima, G. Stenson, N. Ollerhead, W. A. Montevecchi. 2014. Bottom-up regulation of capelin, a keystone forage species. PLoS One 9(2) :e87589. Doi : 10.1371/journal.pone.0087589

- Buren, A. D., M. Koen-Alonso et G. B. Stenson. 2014. The role of harp seals, fisheries and food availability in drive the dynamics of northern cod. Mar. Ecol. Prog. Ser. Sous presse. Accepté en juin 2014

- Chambellant, M., N. J. Lunn, Ferguson S. H. 2012. Temporal variation in distribution and density of ice-obligated seals in western Hudson Bay, Canada. Polar Biology 35 : p. 1105-1117. DOI : 10.1007/s0 0 (300) 012-1159-6

- Chambellant, M., I. Stirling, W. A. Gough et S. H. Ferguson. 2012. Temporal variations in Hudson Bay ringed seal (Phoca hispida) life-history parameters in relation to environment. Journal of Mammalogy 93 : p. 267-281

- Chambellant, M., I. Stirling et Ferguson S. H. 2013. Temporal variation in western Hudson Bay ringed seal (Phoca hispida) diet in relation to environment. Marine Ecology Progress Series 481 : p. 269-287

- Chmelnitsky E. Ferguson S. H. 2012. Beluga whale, Delphinapterus leucas, vocalizations from the Churchill River, Manitoba, Canada. Journal of the Acoustical Society of America 131 : p. 4821-4835

- Citta, J. Quakenbush, L. T., Okkonen, S. R., Druckenmiller, M. L. Maslowski, W., Clement-Kinney, J., George, J. C., Brower, H., Small, R. J., Ashijan, C. J., Harwood, L. A. et Heide-Jørgensen, M. P. 2014. Ecological characteristics of core-use areas used by Bering-Chukchi-Beaufort (BCB) bowhead whales, 2006-2012. Progress in Oceanography. Sous presse.

- Colbeck, G. J., Duchesne, P. D., Postma, L., Lesage, V., Hammill, M. O. et Turgeon, J. 2013. Groups of related belugas (Delphinapterus leucas) travel together during their seasonal migrations in and around Hudson Bay. Proceedings of the Royal Society of London, B. 280. DOI : 10.1098/rspb.2012.2552

- Dalla Rosa, L., J. K. B. Ford et A. W. Trites. 2012. Distribution and relative abundance of humpback whales in relation to environmental variables in coastal British Columbia and adjacent waters. Continental Shelf Research 36 : p. 89-104

- Daoust, P.-Y., C. Caraguel, H. Fenton, M. O. Hammill, L. D. Roy et J. Spears. 2012. Évaluation des méthodes d’abattage courante et alternative pour les jeunes phoques gris (Halichoerus grypus) durant la chasse commerciale. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2012/xxx. iv + xx p. Disponible à l’adresse : http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/

- Daoust, P.-Y., M. Hammill, G. Stenson et C. Caraguel. 2014. A review of animal welfare implications of the Canadian commercial seal hunt: a critique. Marine Policy. 43 : p. 367-371

- Darnis, G., Robert, D., Pomerleau, C., Link, H., Archambault, P., Nelson, R. J., Geoffroy, M., Tremblay, J.-Ë., Lovejoy, C., Ferguson, S. H., Hunt, B. P. V. et Fortier, L. 2012. Current state and trends in Canadian Arctic marine ecosystems: II. Heterotrophic food web, pelagic-benthic coupling, and biodiversity. Climatic Change, 115 : p. 179-205

- Davies, K. T. A., Taggart, C. T. et Smedbol, R. K. 2014. Water masses define the diapausing copepod distribution and right whale Critical Habitat on the Scotian Shelf. Mar. Ecol. Prog. Ser. 497 : pp. 69-85

- den Heyer, C., W. D. Bowen et J. I. McMillan. 2013. Changements à long terme des indices vitaux du phoque gris à l’île de Sable obtenus grâce aux analyses de POPAN faites à partir de phoques marqués et revus. Secr. can. de consult. sci., Doc. de rech. 2013/21.

- Doniol-Valcroze, T. et Hammill, M. O. 2012. Avis sur la récolte de bélugas dans les îles Belcher, King George et Sleeper en relation avec le stock de l’est de la baie d’Hudson. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2011/125. iv + 8 p.

- Doniol-Valcroze, T. et Hammill, M. O. 2012. Information sur l’abondance et la récolte de bélugas dans la baie d’Ungava. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2011/126. iv + 12 p.

- Doniol-Valcroze, T., Hammill, M. O. et Lesage, V. 2012. Information sur l’abondance et la récolte de bélugas (Delphinapterus leucas) de l’est de la baie d’Hudson. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2011/119. iv + 17 p.

- Doniol-Valcroze, T, Lesage, V. et Hammill, M. O. 2012. Conséquences pour la gestion de la fermeture des estuaires à la chasse des bélugas au Nunavik. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2011/130. iv + 16 p. Disponible à l’adresse : http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/

- Doniol-Valcroze, T., Lesage, V.,Giard, J. et Michaud, R. 2012. Challenges in marine mammal habitat modelling: evidence of multiple foraging habitats from the identification of feeding events in blue whales. Endangered Species Research 17(3) : pp. 255–268

- Doniol-Valcroze, T., Gosselin, J.-F. et Hammill, M. O. 2013. Modélisation et avis sur la récolte en vertu du principe de précaution pour les bélugas (Delphinapterus leucas) de l’est de la baie d’Hudson. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2012/168. iii + 31 p.

- Doniol-Valcroze, T. et Hammill, M. O. 2013. Ecology of bowhead whales: A summary of knowledge and recent findings. In Arvik!: In pursuit of the bowhead whale. Publications Nunavik TM, Westmount (Québec), 216 p.

- Doniol-Valcroze, T., Gosselin, J.-F. et Hammill, M. O. 2014. Impacts d’un système flexible de total autorisé de captures sur la conservation du béluga dans la région du Nunavik. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2014/004. v + 17 p.

- Ferguson, S. H., Higdon, J. W. et Westdal, K. H. 2012. Prey items and predation behavior of killer whales (Orcinus orca) in Nunavut, Canada based on Inuit hunter interviews. Aquatic Biosystems 8:3 http://www.aquaticbiosystems.org/content/8/1/3

- Ferguson, S. H., M. C. S. Kingsley et J. W. Higdon. 2012. Killer whale predation in a multi-prey system. Population Ecology. 54(1) : pp. 31-41 DOI : 10.1007/s1 0 (144) 011-0284-3

- Ferguson, S. H., Berteaux, D., Gaston, A. J., Higdon, J. W., Lecomte, N., Lunn, N., Mallory, M. L., Reist, J., Russell, D., Yoccoz, N. G. et Zhu X. 2012. Time series data for Canadian arctic vertebrates: IPY contributions to science, management, and policy. Climate Change 115 : pp. 235–258 DOI : 10.1007/s1 0 (584) 012-0476-7

- Ferguson, S. H. et J. W. Higdon. 2013. Grouping world cetaceans according to life-history characteristics indicates two divergent strategies. Can. Wildl. Biol. & Manage. 2 : pp. 51-66