Résultats de l’enquête

5.1 Profil des pêcheurs

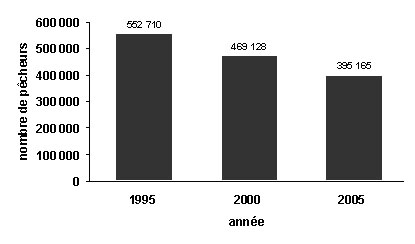

En 2005, au-delà de 395 000 pêcheurs adultes ont participé à un moment ou à un autre à différentes activités de pêche récréative dans les régions des Grands Lacs (annexe A.1). Note de bas de page 3 Ce chiffre est de 16 % inférieur au nombre estimé de 469 000 en 2000 (figure 5.1). Les données historiques nous révèlent que le nombre de pêcheurs adultes actifs a diminué au rythme annuel moyen de 2 % au cours des dix dernières années.

En 2005, la majorité des pêcheur actifs résidaient et pêchaient dans leur province, soit l’Ontario (plus de 78 % de tous les pêcheurs). Le reste de la population des pêcheurs adultes actifs comprenait près de 4 600 Canadiens non-résidents (soit des Canadiens qui pêchaient à l’extérieur de leur province ou territoire de résidence) et des gens de l’étranger en visite en Ontario (plus de 82 000).

Figure 5.1 Nombre total de pêcheurs adultes actifs, toutes les catégories de pêcheurs, Grands Lacs, 1995, 2000, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.1.1 Pêcheur résidents

Les pêcheurs résidents étaient principalement concentrés dans les régions du lac Huron, du lac Ontario et du lac Érié (annexe A.1). En fait, par ordre décroissant, ces lacs étaient les trois premiers en ce qui concerne le nombre de pêcheurs résidents d’après chacun des rapports sur la pêche récréative dans les Grands Lacs depuis 1995. En 2005, les résidents pratiquant la pêche sur ces trois lacs représentaient 90 % de tous les pêcheurs résidents actifs pêchant sur les Grands Lacs. En chiffres réels, cependant, moins de pêcheurs résidents actifs ont pêché sur ces trois lacs en 2005 qu’en 2000. Ce qui est le plus dramatique, les chiffres en ce qui concerne la pêche sur le lac Ontario ont chuté de plus de moitié depuis dix ans. Par contre, les autres étendues d’eau des Grands Lacs, soit le lac Sainte-Claire, le lac Supérieur et le fleuve Saint-Laurent, ont toutes présenté des augmentations modestes du nombre de pêcheurs depuis le dernier rapport sur les Grands Lacs (tableau 5.1).

| Région | 1995 | 2000 | 2005 | % variation

(1995-2005) |

|---|---|---|---|---|

| Lac Ontario | 178 118 | 100 635 | 85 699 | -52 |

| Lac érié | 90 691 | 68 591 | 62 684 | -31 |

| Lac Sainte-Claire | 28 691 | 19 781 | 21 519 | -25 |

| Lac Huron | 197 488 | 159 857 | 135 389 | -31 |

| Lac Supérieur | 31 912 | 16 480 | 25 010 | -22 |

| Fleuve Saint-Laurent | 18 702 | 17 183 | 20 175 | 8 |

| Réseau des Grands lacs | 485 096 | 336 632 | 306 901 | -37 |

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.1.2 Pêcheurs canadiens non-résidents et étrangers

La catégorie des pêcheurs non-résidents se compose (1) de Canadiens non-résidents qui proviennent de l’extérieur de l’Ontario; et (2) de pêcheurs étrangers en visite au Canada. En tout, au-delà de 87 000 pêcheurs appartenaient à ces deux catégories de pêcheurs non-résidents en 2005 (tableau 5.2). De ce total, à peine cinq pour cent étaient des Canadiens qui pratiquaient la pêche à l'extérieur de leur propre province/territoire. Les autres étaient des pêcheurs étrangers qui faisaient partie du demi-million de pêcheurs étrangers pratiquant la pêche récréative en Ontario.

Les nombres moins élevés concernant la pêche sur les Grands Lacs correspondent à une baisse globale du nombre de non-résidents participant à la pêche récréative à l'échelle nationale.Un taux réduit dans le nombre de visiteurs combiné avec des changements dans les droits de permis et des règlements sont identifiés comme les facteurs qui ont influencés la baisse dans le nombre de pêcheurs en 1995. Note de bas de page 4 Tous les autres facteurs étant inchangés, on droit que le nombre de pêcheurs non-résidents aurait été plus élevée en 1995 et une diminution constante dans le nombre de pêcheurs non-résidents remarqué à travers le pays aurait été plus évident dans les Grands Lacs.

| Région | 1995 | 2000 | 2005 |

|---|---|---|---|

| Lac Ontario | 20 191 | 10 428 | 10 849 |

| Lac érié | 4 890 | 31 287 | 10 477 |

| Lac Sainte-Claire | 1 553 | 20 177 | 21 150 |

| Lac Huron | 21 427 | 58 948 | 26 732 |

| Lac Supérieur | 9 942 | 10 851 | 11 657 |

| Fleuve Saint-Laurent | 12 108 | 8 115 | 9 922 |

| Réseau des Grands lacs | 67 614 | 132 496 | 86 750 |

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.1.3 Profil selon le sexe et l’âge

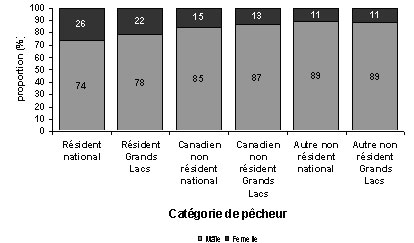

Les pêcheurs mâles constituaient 78 % des pêcheurs adultes résidents, 87 % des pêcheurs canadiens non-résidents et 89 % de tous les autres pêcheurs non-résidents. Ces distributions ont quelque peu varié au cours des ans, mais elles sont demeurées comparables. Comme on s’y attend, cette distribution des sexes ressemble à l’ensemble de la population dans le domaine de la pêche récréative, c’est-à-dire qu’en moyenne, dans toutes les catégories de pêcheurs, le nombre d’hommes est de beaucoup supérieur au nombre de femmes sur les Grands Lacs et à l'échelle nationale (figure 5.2).

Figure 5.2 Distribution des pêcheurs actifs par catégorie et par sexe, pêcheurs au Canada etGrands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

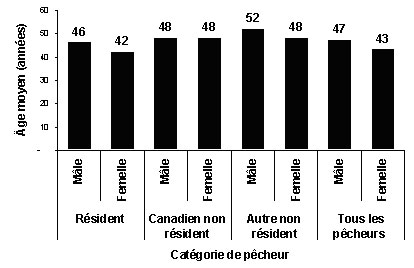

La figure 5.3 nous montre l’âge moyen des pêcheurs mâles et femelles actifs. En 2005, le pêcheur mâle avait en moyenne 47 ans, alors que chez les femmes, l’âge moyen était généralement de 43 ans, comparativement à 42 et 38 ans respectivement il y a à peine cinq ans. Note de bas de page 5 L’âge moyen en 2005 était aussi considérablement plus élevé pour les hommes canadiens et ontariens (38 et 37 ans respectivement) et les femmes canadiennes et ontariennes (40 et 38 ans respectivement). Note de bas de page 6

Figure 5.3 Âge moyen des pêcheurs actifs, par catégorie de pêcheurs et par sexe, pêcheurs des Grands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.2 Effort de pêche

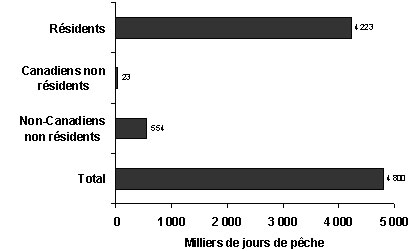

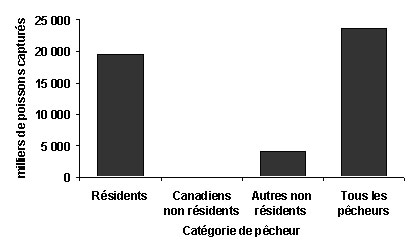

Compte tenu de sa corrélation directe avec le nombre de pêcheurs actifs, le nombre total de jours consacrés à la pêche par les pêcheurs résidents a également chuté au cours des 10 dernières années. En 2005, les pêcheurs ont consacré en tout 4,8 millions de jours à la pêche dans la région des Grands Lacs, dont 88 % sont attribuables aux pêcheurs résidents.

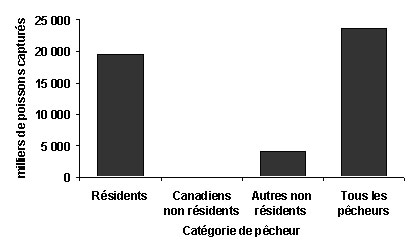

Les pêcheurs de l’Ontario ont cumulé environ 4,2 millions de jours de pêche sur les Grands Lacs en 2005. Moins de 1 % de l’effort de pêche total sur les Grands Lacs (23 412 jours) peuvent être attribuables aux Canadiens qui pêchent à l'extérieur de leur province d’origine, alors que les pêcheurs étrangers représentaient les 11,5 % restants (550 milles jours) en 2005 (figure 5.4). En ce qui concerne le nombre moyen de jours de pêche pour chaque catégorie de pêcheurs, les pêcheurs résidents ont consacré en moyenne 14 jours à la pêche, alors que les Canadiens non-résidents ont consacré tout juste au-delà de 5 jours, et les pêcheurs étrangers ont pêché pendant environ 7 jours chacun.

Malgré l’accalmie dans le domaine de la pêche au cours de la saison 1995, les pêcheurs non-résidents constituent l’unique groupe ayant présenté une moyenne uniforme du nombre de jours de pêche (7) au cours des 10 dernières années. Le nombre de jours de pêche pour les résidents et pour l’ensemble des pêcheurs a changé, même si de façon marginale, pour chaque rapport depuis 1995. Cela nous porte à croire que même si le nombre de gens participant activement à la pêche récréative a diminué au cours des années, les gens continuant de pratiquer activement la pêche récréative semblent déployer des efforts comparables.

Figure 5.4 Nombre total de jours de pêche par catégorie de pêcheurs, Grands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.3 Récolte

5.3.1 Poisson capturé et conservé

Les pêcheurs ont pris 23,6 millions de poissons de toutes les espèces (annexe A.5) et ils en ont conservés près de 7,1 millions sur les Grands Lacs en 2005 (annexe A.9). Les pêcheurs résidents ont pris au-delà de 82 % de cette récolte totale (19,5 millions). Les pêcheurs étrangers en ont pris 4,1 millions (17 %), alors que l’effort de pêche comparativement limité des Canadiens non-résidents dans les Grands Lacs s’est reflété dans leur récolte totale. Les résidents canadiens de l’extérieur de l’Ontario ont pris à peine 86 milles poissons, soit moins de 1 % de la récolte totale (figure 5.5 et annexe A.3).

Les pêcheurs résidents ont conservé 30 % du poisson capturé sur les Grands Lacs comparativement à 28 % et 31 % chez les Canadiens non-résidents et les pêcheurs étrangers respectivement. En moyenne, chaque pêcheur résident a conservé 19 poissons en 2005. Chaque pêcheur canadien non-résident a conservé en moyenne cinq poissons, alors que les pêcheurs étrangers en ont conservé en moyenne 16 provenant d’espèces variées.

Figure 5.5 Récolte totale de poissons, toutes les espèces, par catégorie de pêcheurs, Grands lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

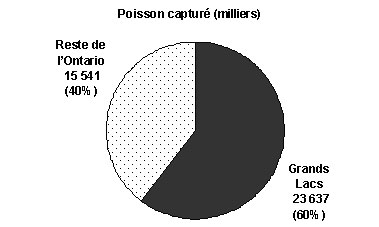

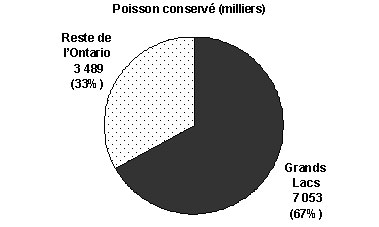

Dans l’ensemble, les pêcheurs ayant pratiqué leur activité dans la région des Grands Lacs présentaient une proportion supérieure de poisson capturé dans les autres régions de la province de l’Ontario; 60 % des prises totales par groupes de pêcheurs provenaient des six étendues d’eau principales des Grands Lacs. On a également pris du poisson dans les Grands Lacs à un rythme supérieur à celui dans les autres endroits en Ontario. Les deux tiers des prises conservées par les pêcheurs des Grands Lacs provenaient des six régions définies (figure 5.6).

Les Grands Lacs constituaient de loin le lieu de pêche de prédilection des pêcheurs étrangers en Ontario, puisque 75 % du poisson capturé et 80 % du poisson conservé par des pêcheurs étrangers en Ontario l’ont été dans les Grands Lacs.

Figure 5.6 Poisson capturé et conservé par les pêcheurs dans les Grands Lacs, toutes les espèces, Grands Lacs et le reste de l’Ontario, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.3.2 Profil des espèces

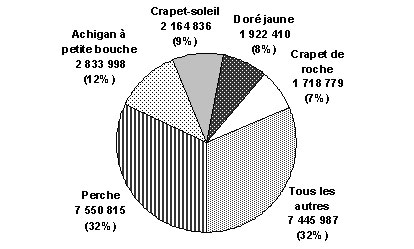

Les cinq principales espèces capturées par chacune des trois catégories de pêcheurs n’a que peu évolué au cours des 10 dernières années. Même si sa popularité a quelque peu chuté en 2000, la perche représentait une fois de plus, au-delà de 30 % du poisson capturé dans la région des Grands Lacs en 2005 (figure 5.7), suivie de l’achigan à petite bouche, du crapet soleil, du doré jaune et du crapet de roche. Les totaux combinés de ces autres espèces (36 %) ont à peine surpassé celui de la perche. La perche n’arrivait pas au premier rang uniquement dans le lac Huron (achigan à petite bouche) et dans le lac Supérieur (truite mouchetée) (tableau 5.3). La perche était extrêmement populaire dans les régions du lac Érié et du lac Sainte-Claire, à un point tel qu’elle a dépassé le deuxième poisson le plus récolté dans une proportion de presque cinq à un.

Figure 5.7 Récolte totale de poissons, espèces choisies, région des Grands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

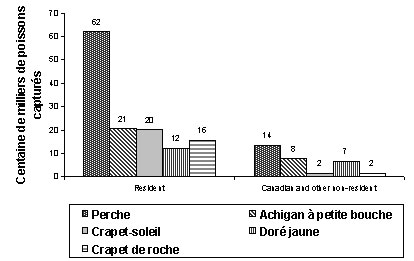

Compte tenu de ces grands totaux, il n’est pas surprenant de constater que la perche est l’espèce la plus communément récoltée par les trois groupes de pêcheurs (figure 5.8). En fait, les résidents ont capturé la perche dans un rapport de 3 à 1 lorsqu’on la compare à l’achigan à petite bouche, ce qui en fait la deuxième espèce la plus récoltée par les résidents. Le lac Supérieur et le lac Huron ont été les deux principales étendues d’eau qui se sont démarqués des autres lacs en ce qui concerne la tendance ayant trait à la perche. Les trois groupes de pêcheurs ont récolté l’achigan à petite bouche plus souvent dans le lac Huron que les autres espèces. De façon générale, les non-résidents ont préféré le doré jaune du lac Supérieur, alors que la truite mouchetée représentait la majeure partie du poisson capturé par les résidents du lac Supérieur.

| Région | Espèce 1 | Espèce 2 | Espèce 3 |

|---|---|---|---|

| Lac Ontario | perche | marigane | crapet soleil |

| Lac érié | perche | crapet soleil | achigan à petite bouche |

| Lac Sainte-Claire | perche | doré jaune | achigan à petite bouche |

| Lac Huron | achigan à petite bouche | crapet de roche | perche |

| Lac Supérieur | truite mouchetée | doré jaune | brochet |

| Fleuve Saint-Laurent | perche | achigan à petite bouche | crapet soleil |

| Total | perche | achigan à petite bouche | crapet soleil |

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

La perche constitue de toute évidence le poisson le plus fréquemment récolté en 2005, principalement en raison de son emplacement dans la région des Grands Lacs. Cependant, les quantités massives de poisson récolté et conservé ne reflètent pas nécessairement le désir du pêcheur vis-à-vis une espèce en particulier. Par exemple, chez tous les groupes de pêcheurs, l’achigan à petite bouche est le deuxième poisson en nombre qu’on conserve dans les Grands Lacs. Cependant, compte tenu du nombre élevé de prises chez les autres espèces, cela n’équivaut qu’à un très faible pourcentage du poisson conservé, soit à peine 2 % chez les Canadiens non-résidents et 16 % dans l’ensemble. Ainsi, on constate un taux élevé de prises et de remises à l’eau dans le cas des poissons « sportifs » comme l’achigan à petite bouche.

Le doré jaune, par contre, n’arrive qu’au troisième rang chez tout groupe de pêcheurs, mais il fut le deuxième plus populaire quant au taux de poisson conservé par rapport à la perche, le premier chez les Canadiens non-résidents (52 % du poisson capturé n’était pas remis à l’eau) et 42 % globalement parlant, soit à peine cinq pour cent derrière la perche. On a obtenu ces résultats malgré que la perche soit quatre fois plus nombreuse quant au nombre total de prises et on a conservé près de 4,5 fois plus de perches que de dorés jaunes. L’espèce la moins favorisée au niveau de la capture et de la conservation fut l’esturgeon, alors qu’on n’en a conservé aucun.

5.4 Dépenses directes consacrées à la pêche récréative

5.4.1 Dépenses directes totales

Les pêcheurs ont dépensé directement 215 millions de dollars dans le domaine de la pêche récréative sur les Grands Lacs en 2005 (annexe A.17). En dollars courants, ce total est demeuré relativement stable au cours des 10 dernières années (tableau 5.4). Cependant, en vertu des estimations ajustées pour tenir compte de l’inflation, les dépenses directes totales consacrées à la pêche récréative ont augmenté au taux annuel moyen de 2 % au cours des derniers cycles de 5 et 10 ans.

Figure 5.8 Nombre total de poissons récoltés par pêcheur résident et par pêcheur non-résident, principale espèce capturée, région des Grands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

| Année | Dollars courants (millions $) | IPC11992=100 | Dollars constants de 1992 (millions $) |

|---|---|---|---|

| 1995 | 220 | 104 | 211 |

| 2000 | 214 | 114 | 187 |

| 2005 | 215 | 127 | 169 |

Note :

1 Indice des prix à la consommation.

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

En 2005, le transport, l’alimentation et le logement ont constitué les principales dépenses de tous les pêcheurs sur les Grands Lacs (figure 5.9), alors que les résidents ont consacré la majeure partie de leur argent dans chaque catégorie, en hausse de 87 % au niveau des coûts de transport. Pour chaque dollar consacré aux biens et services directement liés aux activités de pêche, 77 cents étaient destinés aux dépenses dans les domaines du transport, des aliments et du logement, et ce, jusqu’en 2005.

Ces deux catégories ont toujours accaparé le plus de dépenses directes en matière de pêche, alors que le transport représentait la principale dépense à deux reprises dans les trois derniers rapports. En 2005, chaque pêcheur actif a consacré en moyenne 231 $ afin de couvrir ses frais de transport, alors qu’il a versé la somme de 188 $ en dépenses d’alimentation et de logement au cours de ses excursions de pêche dans la région des Grands Lacs.

5.4.1.1 Transport

Les dépenses de transport englobaient tous les frais de déplacement dans le cadre de l’activité de pêche récréative en Ontario, incluant les coûts des véhicules et des bateaux appartenant à des particuliers (essence et réparations comprises), la location et les billets d’avion. En 2005, les dépenses totales de transport en dollars courants de tous les pêcheurs actifs ont dépassé les 91 millions de dollars. Les dépenses de transport ont augmenté chaque année au rythme de 1 % entre 2000 et 2005.Figure 5.9 Dépenses directes totales consacrées à la pêche récréative, tous les pêcheurs actifs, par catégorie de dépenses, Canada, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

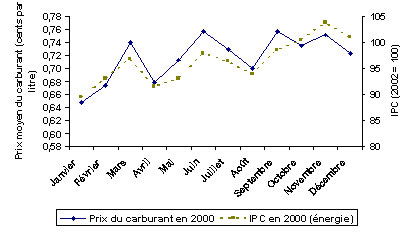

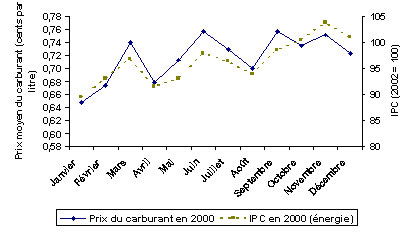

Ces dépenses ont évidemment subi les contrecoups des augmentations du prix de l‘essence pendant cette période. Les figures 5.10a et 5.10b nous montrent une comparaison du pris de détail moyen de l’essence en 2000 et 2005 et l’étroite relation existant entre ces prix et l’indice des prix de l’énergie.

5.4.1.2 Alimentation et logement

En 2005, les dépenses totales consacrées aux aliments et au logement (74 millions de dollars) représentaient à peine un tiers des dépenses directes totales consacrées à la pêche récréative sur les Grands Lacs. Un pêcheur actif verse en moyenne 188 $ pour payer ses aliments, son logement et ses frais d’hébergement. Cependant, la moyenne des coûts par pêcheur varie de façon dramatique entre les catégories de pêcheurs et les différentes régions des Grands Lacs. Par exemple, un pêcheur étranger pêchant sur le lac Huron payait en 2005 (en moyenne) plus de 426 $ pour ses aliments, son logement et son hébergement, alors que les Canadiens non-résidents consacraient en moyenne 34 $ aux mêmes dépenses pour pêcher sur le lac Supérieur en 2005.

Figure 5.10a Prix de détail moyens de l’essence (cents par litre) et indice des prix de consommation (IPC) pour l’énergie, par mois, Ontario, 2000

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

Figure 5.10b Prix de détail moyens de l’essence (cents par litre) et indice des prix de consommation (IPC) pour l’énergie, par mois, Ontario, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

Les frais de logement des pêcheurs non canadiens qui pêchaient sur les Grands Lacs étaient légèrement plus élevés que le coût des aliments. Les résidents canadiens étaient légèrement plus polarisés au niveau de leurs dépenses, alors qu’ils ont consacré deux fois plus d’argent aux aliments qu’à leur logement, ce à quoi on s’attend lorsque les activités de pêche récréative des résidents constituent plus souvent qu’autrement des voyages d’une journée.

5.4.1.3 Forfaits

Les dépenses totales consacrées aux forfaits ont atteint les 15 millions de dollars en 2005. Les forfaits comprennent souvent un vaste éventail de biens et services, comme les aliments, le logement, les transports, les fournitures de pêche, l’équipement, etc., et ce, dans le but d’aider les pêcheurs à planifier leur excursion de pêche en échange d’un certain prix.

Au cours des ans, les forfaits sont demeurés relativement inchangés en ce qui concerne la partie des dépenses directes qu’ils représentent, alors qu’ils varient d’un maximum de 7,5 % en 1995 aux taux le plus récent, doit 7,1 % des dépenses totales en 2005. Le montant total consacré en 2005 a augmenté de 8 %, ce qui est principalement attribuable à l’augmentation des dépenses dans les régions du lac Sainte-Claire et du lac Supérieur. La moyenne dépensée par pêcheur est passée de 320 $ dans l’enquête précédent à légèrement plus de 400 $ lors de l’étude actuelle. Tous les lacs, à l’exception du lac Huron, ont fait l’objet d’une augmentation des dépenses moyennes que chaque pêcheur a consacrées aux forfaits. Toutes ces augmentations résultent du fait que les dépenses effectuées sur la moitié des étendues d’eau ont effectivement diminué par rapport à l’an 2000 (tableau 5.5).

| Région | 1995 | 2000 | 2005 |

|---|---|---|---|

| Lac Ontario | 1 448 | 1 541 | 1 369 |

| Lac érié | 66 | 2 284 | 1 743 |

| Lac Sainte-Claire | 24 | 691 | 1 272 |

| Lac Huron | 13 215 | 7 581 | 5 925 |

| Lac Supérieur | 1 207 | 1 311 | 4 123 |

| Fleuve Saint-Laurent | 578 | 677 | 765 |

| Réseau des Grands lacs | 16 537 | 14 084 | 15 196 |

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

5.4.1.4 Services de pêche, fournitures de pêcheur et autres dépenses directes consacrées à la pêche récréative

Les dépenses consacrées aux services de pêche et touchant la location d’embarcations et les services de guide, ainsi que les droits de permis et d’accès, s’élèvent à près de 16 millions de dollars en 2005. Lorsqu’on les compare aux dépenses directes totales consacrées à la pêche récréative, cela représente une baisse de 2 points de ces dépenses depuis 2000, alors que 9 % des dépenses totales étaient consacrées à cette catégorie.

Les sommes allouées aux services de pêche étaient constituées principalement de dépenses dans les régions des lacs Huron, Ontario et Érié. Ces trois lacs englobent au-delà de 71 % des dépenses consacrées aux services de pêche. Même si on constate, entre les régions, une certaine variation dans l’allocation des budgets pour chacune des catégories, les droits de permis ont dominé les dépenses globales en représentant la moitié des montants consacrés à tous les services de pêche.

Les sommes consacrées à l’achat de leurres, de lignes, de palans, d’appâts et d’autres fournitures de pêche s’élèvent à 18 millions de dollars en 2005 (ou 8 % des dépenses directes totales). Les pêcheurs résidents dans les régions des Grands Lacs ont consacré une proportion relativement plus élevée de leurs dépenses aux fournitures de pêche (jusqu’à 15 % pour les pêcheurs sur le fleuve Saint-Laurent) en comparaison des pêcheurs non-résidents. De façon générale, les Canadiens non-résidents et autres pêcheurs consacrent environ 4 % de leurs dépenses totales afin d’acheter ces fournitures.5.5 Achats et investissements majeurs

En 2005, les pêcheurs ont investi 413 millions de dollars dans les bateaux, les moteurs, l’équipement de camping, les véhicules spéciaux, les biens immobiliers et autres biens durables dans le cadre de leurs activités de pêche récréative sur les Grands Lacs (annexe A.13a). De ce total, on estime que 228 millions de dollars sont directement ou entièrement attribuables à la pêche récréative (annexe A.13b). Contrairement aux dépenses consacrées directement à la pêche récréative, les investissements totaux dans ce domaine ont augmenté de façon uniforme en dollars courants depuis 1995. En dollars constants, cependant, ce total a diminué lorsqu’on le compare aux résultats d’il y a cinq ans (tableau 5.6).

| Année | Dollars constants (millions $) | ICP1 1992=100 | Dollars courants de 1992 (millions $) |

|---|---|---|---|

| 1995 | 284 | 104 | 273 |

| 2000 | 390 | 114 | 342 |

| 2005 | 413 | 127 | 326 |

Nota :

1 Indice des prix à la consommation.

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

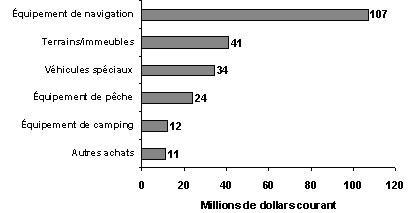

À lui seul, l’équipement de navigation représente près de la moitié des investissements de 228 millions de dollars dans le domaine de la pêche récréative. Celui-ci est suivi des investissements dans les terrains et les immeubles (41 millions de dollars) et dans les véhicules (30 millions de dollars). Les 20 % restants ont été consacrés aux achats importants d’équipement de pêche et à d’autres investissements divers (figure 5.11).

Les activités d’investissement par les pêcheurs résidents ont essentiellement déterminé le profil général des investissements dans le domaine de la pêche récréative, alors que leurs investissements ont représenté 213 millions de dollars, soit 93 % du grand total en 2005 (annexe A.10b).

Figure 5.11 Achats et investissement majeurs entièrement attribuables à la pêche récréative, par catégories d’investissements, Grands Lacs, 2005

Source : MPO, Analyse économique et Statistiques.

En 2005, les Canadiens non-résidents et les pêcheurs étrangers ont investi 147 000 $ et 15 millions de dollars respectivement. Les investissements de ces deux catégories de pêcheurs ont varié en 2005 selon la priorité, alors que les Canadiens non-résidents ont investi la majorité de leur argent dans l’équipement de pêche, tandis que les pêcheurs étrangers ont consacré la majorité de leur argent aux terrains et aux immeubles.

- Date de modification :