Fiches Techniques du Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Numéro 4 - Avril 2010

Résumé

De préférence, les huîtres devraient être cultivées dans des eaux contenant très peu de microorganismes qui leur seraient éventuellement pathogènes ou, en termes de salubrité alimentaire, qui seraient pathogènes pour les humains qui en consommeraient. La présence d'oiseaux ou de mammifères marins sur les radeaux ou les bouées trouvés dans les établissements conchylicoles peut être à l'origine d'une accumulation de matières fécales dans l'eau et ainsi être à l'origine d'une prolifération, dans les coquillages, de coliformes fécaux et d'autres agents pathogènes pour les humains. Les cas de contamination, qui se traduisent parfois par la fermeture d'établissements conchylicoles, peuvent entacher considérablement la réputation de cette industrie et nuire au commerce. Par conséquent, une méthode efficiente pour abaisser la concentration des microorganismes d'origine fécale et autres dans l'eau de mer serait extrêmement utile pour les établissements conchylicoles et piscicoles. Le projet dont il est question ici examine si les diffuseurs à microbulles permettent de réduire la contamination bactérienne dans l'eau de mer.

Les chercheurs ont procédé à des essais visant à évaluer la survie de diverses bactéries dans l'eau de mer lorsque différents types de diffuseurs à microbulles et d'aérateurs sont employés ou non. Contrairement à ce qu'avaient laissé entrevoir des observations antérieures, les diffuseurs à microbulles n'altèrent pas directement le taux de survie de certains microbes susceptibles de contaminer les huîtres. Une baisse dans la numération bactérienne a été observée lorsqu'un type donné de diffuseur à microbulles contenant des pièces métalliques était employé. Une certaine accumulation de cuivre entraîné par lessivage hors du dispositif, plutôt que la production de microbulles, pourrait expliquer la baisse rapide de la concentration bactérienne qui a été observée lors des essais en laboratoire.

Introduction

La flore microbienne des huîtres, comme celle d'autres organismes filtreurs, calque en bonne partie celle des eaux habitées par les huîtres. Il importe que l'eau dans laquelle vivent les huîtres contienne le moins possible de microorganismes qui leur seraient potentiellement pathogènes ou, en termes de salubrité alimentaire, qui seraient pathogènes pour les humains qui consommeraient de ces huîtres. Toutefois, il est très fréquent de voir des oiseaux se poser sur les structures, ou encore des phoques ou des otaries s'installer sur les bouées et les radeaux de pratiquement tous les établissements conchylicoles. L'afflux de ces animaux peut donner lieu à l'accumulation, dans les coquillages, de coliformes fécaux (p. ex., Escherichia coli) et d'autres agents pathogènes pour les humains (p. ex., Vibrio parahaemolyticus, responsable de la gastroentérite, Salmonella spp. et d'autres agents de maladies d'origine alimentaire).

Au Canada, la concentration de coliformes tolérée dans l'eau des établissements conchylicoles et dans les coquillages mêmes est réglementée par Environnement Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ces établissements pourraient être tenus de fermer si une contamination importante des coquillages ou de l'eau était décelée. Mais il y a plus préoccupant encore : la possibilité que des huîtres contaminées ne soient pas décelées au moment d'inspections aléatoires et qu'elles rendent des consommateurs malades. De toute manière, la position commerciale comme la réputation de l'industrie conchylicole serait malmenée. Une méthode efficiente d'accélérer la baisse de la concentration de microorganismes d'origine fécale dans l'eau de mer serait extrêmement utile pour les établissements conchylicoles et piscicoles.

L'aération de l'eau est un volet important de l'activité des exploitations aquacoles. Des dispositifs produisant des bulles de taille microscopique ont été employés dans des installations piscicoles pour fournir de l'oxygène dissous en concentration suffisante pour soutenir la production en milieu anoxique. Les microbulles sont des bulles de diamètre très réduit, soit de moins de 50 µm, produites en injectant ou en faisant barboter de l'air dans l'eau. Différents dispositifs, connus sous l'appellation de diffuseurs à microbulles, sont offerts sur le marché.

Les premiers essais ont montré qu'un type de diffuseur à microbulles provoquait une baisse rapide de la concentration des coliformes fécaux dans l'eau de mer ainsi que dans les tissus des huîtres. Cette étude s'est penchée sur le potentiel des diffuseurs à microbulles d'abaisser rapidement le nombre de coliformes fécaux cultivables, notamment E. coli et V. parahaemolyticus, dans l'eau de mer.

Méthodes

Nous avons effectué des expériences pour évaluer la survie de diverses bactéries dans l'eau de mer, avec l'emploi ou non de diffuseurs à microbulles. Des volumes égaux d'eau de mer ont été versés dans quatre cuves de réaction, chacune étant munie d'un système différent d'aération et/ou de circulation. Des suspensions bactériennes de concentration connue ont été ajoutées dans les cuves. Les changements de concentration ont été mesurés à partir d'échantillons prélevés à des intervalles appropriés suivant l'inoculation et après que les traitements d'aération et/ou de circulation ont commencé.

Diffuseurs à microbulles

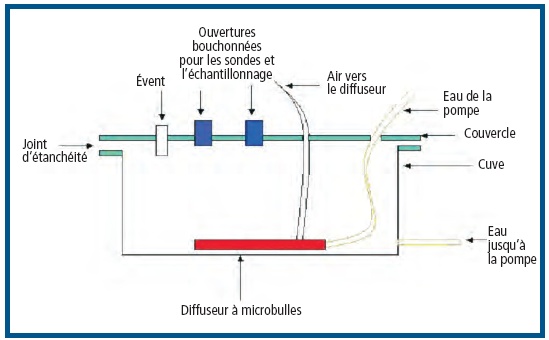

Deux types de diffuseurs à microbulles ont été testés : un modèle fabriqué au Canada, entièrement en plastique (Island Scallops, Ltd, Colombie Britannique) et un dispositif similaire fabriqué au Japon (Mori Engineering Works, Ltd, Japon), également fait en plastique, mais qui contient un dispositif de chicane intérieure en un alliage de métal ainsi qu'une pièce de raccordement métallique pour le tube d'aspiration. L'équipe de chercheurs qui avait antérieurement observé une baisse dans les numérations bactériennes utilisait le dispositif d'origine japonaise qui contient des pièces métalliques. Mises à part ces pièces métalliques, les deux dispositifs sont similaires (figure 1).

Les deux tubes font une vingtaine de centimètres de long et fonctionnent par effet Venturi, c'est à dire que la circulation de l'eau pompée dans le corps principal aspire l'air acheminé par le tube d'aspiration. L'air est éjecté à la sortie du dispositif sous forme de microbulles.

Figure 1

Les diffuseurs à microbulles employés sont : le dispositif entièrement en plastique (haut) et le dispositif fait de plastique et de métal (bas). Ils diffèrent beaucoup par l'ajout à l'intérieur du modèle en plastique et en métal d'une chicane métallique, qui n'a pas d'équivalent dans l'autre modèle. Le tube d'aspiration sur le dessus du dispositif aspire l'air (passant par un tube de plastique, non illustré) par effet Venturi alors que l'eau est pompée dans le corps central du dispositif.

Microcosmes d'eau de mer

Les cuves servant aux essais, chacune d'une contenance de 26 L, sont faites de plastique transparent. Elles portent un couvercle étanche et enlevable (figure 2). Des pompes externes sont reliées aux diffuseurs à microbulles pour faire recirculer 6 L d'eau de mer dans chacune des cuves.

Quatre montages expérimentaux ont été testés :

- la pompe et la prise d'air du dispositif fait entièrement de plastique sont en fonction et produisent des microbulles;

- la pompe et la prise d'air du dispositif en plastique et en métal sont en fonction et produisent des microbulles;

- la pompe est en fonction, mais pas la prise d'air du dispositif en plastique seulement; donc l'eau est recirculée mais n'est pas aérée au moyen des microbulles;

- un aérateur avec pierre poreuse de type classique, ajusté à une pompe d'aquarium externe, assure l'aération.

Figure 2

Schéma des cuves servant aux essais en microcosme, montrant les principaux éléments

Chacun des montages expérimentaux a servi à des essais en triplicata. Toutes les expériences ont été contrôlées, et les résultats, comparés à ceux d'une expérience témoin où une cuve similaire n'était pas munie de dispositifs de circulation de l'eau et d'aération.

Divers facteurs physiques, chimiques et biologiques peuvent agir sur le taux de survie des bactéries. L'eau de mer même peut nuire à la viabilité de microorganismes qui y sont placés, comme E. coli et d'autres bactéries fécales. La température de l'eau, sa salinité (26 – 32 %), l'éclairement et le pH ont été surveillés et régulés dans chacune des cuves pendant toute la durée de l'expérience.

Les chercheurs ont pris des précautions pour éviter de contaminer les cuves afin d'obtenir des comparaisons statistiquement valides de l'effet de l'aération par des bulles de fin diamètre. Un bouchon de coton hydrophile a été introduit dans toutes les conduites d'air et tous les évents pour empêcher la contamination des cuves par des microorganismes aéroportés. Entre les expériences, les cuves et tous les tubes qu'elles contiennent étaient désinfectés au moyen d'une solution d'eau de Javel, rincés avec de l'eau stérile neutralisée et soumis à un traitement aux rayons UV pendant 15 minutes.

Cultures bactériennes et numération

Les chercheurs se sont procuré des cultures pures d'E. coli et de V. parahaemolyticus en vue des essais. Ces bactéries ont été placées dans des bouillons de culture en conditions d'asepsie conformément à des méthodes normalisées, elles ont été lavées et remises en suspension dans l'eau de mer stérilisée par passage sur filtre avant d'être introduites dans les cuves. Dans certains essais, des bouillies à base de matières fécales laissées par des phoques et des oiseaux de mer sur des structures en bois et des bouées d'un établissement conchylicole ont servi de source naturelle d'inoculation avec des bactéries naturelles d'origine fécale.

Les chercheurs ont suivi les variations de concentration des populations d'E. coli et de V. parahaemolyticus dans les cuves d'eau de mer en prélevant des échantillons sur des périodes de 48 à 120 heures après l'inoculation et le commencement de l'aération au moyen des microbulles. La survie bactérienne a été évaluée au moyen de techniques de culture et de microscopie épifluorescence.

Résultats

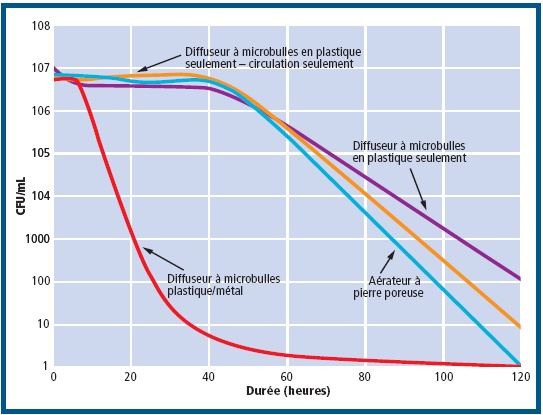

Dans les traitements expérimentaux utilisant le diffuseur entièrement en plastique, la pompe avec recirculation de l'eau uniquement et le diffuseur entièrement en plastique, ainsi que l'aérateur à pierre poreuse, la survie des populations d'E. coli n'a pas beaucoup varié au cours des 48 premières heures. Lors d'une expérience à 15°C qui a démarré avec des numérations moyennes initiales de 1,0 × 107 bactéries mL-1, environ 1,8 x 106 bactéries cultivables ont été récupérées au bout de 48 heures d'aération au moyen d'un diffuseur entièrement en plastique. Cependant, dans le traitement réalisé au moyen d'un diffuseur du type plastique/métal, les numérations ont été abaissées de 5 cycles logarithmiques dès les 24 premières heures. La perte de bactéries cultivables était presque complète au bout de 48 heures (figure 3). De la même manière, une souche de V. parahaemolyticus a aussi connu une perte rapide de cultivabilité uniquement lorsque le diffuseur du type plastique/métal était employé.

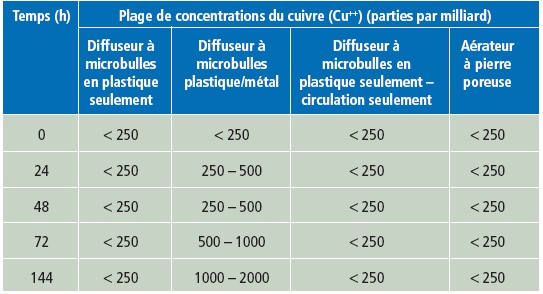

Les chercheurs ont observé qu'en comparaison de l'eau des autres microcosmes l'eau de mer en contact prolongé avec le diffuseur du type plastique/métal accélère la perte de bactéries cultivables. Cette observation les a conduits à considérer qu'une ou des composantes chimiques nuisibles à E. coli étaient produites par ce type de microdiffuseur ou s'en échappaient par lessivage. Nombre de métaux ayant des applications marines se trouvent sous forme d'alliages contenant du cuivre. Dans l'eau de mer, ces alliages ont des propriétés antimicrobiennes connues. Les chercheurs ont donc vérifié l'hypothèse voulant que le cuivre ait été entraîné par lessivage dans l'eau de mer. Au moyen d'une trousse d'analyses pour aquarium, ils ont décelé la présence de cuivre (Cu++) dans l'eau en contact avec le microdiffuseur du type plastique/ métal, dont la concentration s'élevait avec le temps, alors qu'ils n'observaient rien de comparable avec les autres dispositifs (tableau 1).

Figure 3

Potentiel de survie d'E. coli (unités formatrices de colonies [CFU] par mL d'eau de mer) dans des microcosmes d'eau de mer sur 120 h, en fonction des 4 montages expérimentaux choisis. (À des fins de présentation des tableaux, la valeur de 1 CFU mL-1 était attribuée lorsque aucune prolifération cellulaire n'était observée.)

Tableau 1.

Concentration, sur un intervalle de 5 ou 6 jours, de cuivre (Cu++) dans l'eau de mer de microcosmes aérée par microbulles ou par circulation au moyen de différents dispositifs

Conclusions

Contrairement à ce que laissaient entrevoir des observations préliminaires, les dispositifs d'aération à basse pression (les diffuseurs à microbulles) ne sont pas directement un moyen efficace d'abaisser le potentiel de survie dans l'eau de mer des contaminants microbiens potentiels des huîtres qui ont servi aux essais.

On sait depuis longtemps que le cuivre des alliages dissous dans l'eau de mer a des effets antimicrobiens. C'est d'ailleurs pourquoi on l'utilise souvent comme algicide et agent antisalissure. Les chercheurs formulent l'hypothèse voulant que du cuivre contenu dans des pièces métalliques du microdiffuseur à bulles du type plastique/métal a été entraîné par lessivage et s'est accumulé dans l'eau de mer jusqu'à des concentrations dommageables pour les microorganismes. De la sorte, ces concentrations élevées seraient la cause des effets observés d'abaissement du taux de survie d'E. coli et de V. parahaemolyticus dans cette étude et dans des études antérieures.

Il a été établi que les microdiffuseurs à bulles ne réduisent pas directement le nombre de contaminants microbiens potentiels dans l'eau de mer. Cependant, ces dispositifs peuvent convenir à l'aération dans les établissements conchylicoles et autres. Cela ne faisait toutefois pas l'objet de la présente expérience.

Ce projet (P-06-01-001) du PCRDA a été le fruit d'un effort coopératif de Pêches et Océans Canada (Secteur des sciences), British Columbia Shellfish Growers Association, Vancouver Island University (VIU), et Centre for Shellfish Research de VIU. Il est possible de communiquer avec un des scientifiques de ce projet, John Amaral, à John.Amaral@viu.ca.

Pour un complément d'information au sujet de ce projet ou d'autres projets du PCRDA, consultez : /aquaculture/acrdp-pcrda/index-fra.htm.

Publié par:

Pêches et Océans Canada

Direction des sciences de l'aquaculture

Ottawa, Ontario K1A 0E6

© SaMajesté la Reine du chef du Canada 2010

ISSN 1919-6849 (version imprimée)

ISSN 1919-6857 (version en ligne)

MPO/2008-1493

La version anglaise et autres versions peuvent être consultées au: /aquaculture/acrdp-pcrda/index-fra.htm.

- Date de modification :