Crabe des neiges - Zones côtières de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent (12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17)

Octobre 2021

Avant-propos

(Chionoecetes opilio)

Le but du présent Plan de gestion intégrée de la pêche (PGIP) est de cerner les principaux objectifs et exigences propres à la pêche au crabe des neiges au sein des zones côtières de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17. Ce PGIP est un document de travail évolutif produit par le MPO, en collaboration avec l’industrie et les Premières Nations, qui sera mis à jour périodiquement. Le présent document permet aussi de communiquer des renseignements de base et reliés à la gestion de cette pêche au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux conseils de cogestion établis par la loi en vertu d’ententes sur le règlement en matière de revendications territoriales (le cas échéant) et aux autres intervenants. Ce PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.

Le présent PGIP n'est pas un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d'une contestation judiciaire. Le PGIP peut être modifié en tout temps, il ne peut entraver l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministre conférés par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.

Pour tous les cas où le MPO est responsable de l’exécution d’obligations découlant d’ententes sur des revendications territoriales ou provenant de jugements de la Cour suprême en lien avec les droits ancestraux, la mise en œuvre du PGIP devra respecter ces obligations. Si le PGIP entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes sur les revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité.

Maryse Lemire

Directrice Régionale, Gestion des pêches

Région du Québec

Table des matières

1. Aperçu de la pêche

- 1.1. Historique

- 1.2. Types de pêche

- 1.3. Participants

- 1.4. Emplacement de la pêche

- 1.5. Caractéristique de la pêche

- 1.6. Gouvernance

- 1.7. Processus d’approbation

3. Importance économique, sociale et culturelle de la pêche

- 3.1. Les débarquements canadiens de crabe des neiges

- 3.2. Les débarquements québécois de crabe des neiges

- 3.3. Les prix moyens au débarquement

- 3.4. L’économie générée par la pêche du crabe des neiges

- 3.5. Le commerce international du crabe des neiges

- 3.6. Les enjeux économiques de la pêche du crabe des neiges

5. Objectifs

- 5.1. Exploitation durable du crabe des neiges

- 5.2. Habitat et écosystème

- 5.3. Gouvernance

- 5.4. Prospérité économique de la pêche

- 5.5. Conformité

11. Glossaire

12. Bibliographie

Annexes

- Annexe 1 : Nombre de casiers autorisés (standards et japonais) et couverture d’observateurs en mer par zone de pêche et par groupe en 2018

- Annexe 2 : Représentation des types de casiers à crabe des neiges

- Annexe 3 : Historique de l’établissement des zones de pêche du crabe des neiges entre 1983 et 2018

- Annexe 4 : Personnes-ressources du ministère

- Annexe 5 : Sécurité en mer

- Annexe 6 : Suivi des indicateurs de rendement visant l’atteinte des objectifs

- Annexe 7 : Date des Comités consultatifs de 2017 à 2020 et niveau de participation de 2019-2020

- Annexe 8 : Nombre de permis pour le crabe des neiges zones côtières de 2019 exploités par les peuples autochtones et exploitées par les capitaines autochtones et allochtones

Liste des figures

- Figure 1. Débarquements de crabes des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent. De 1979 à 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine

- Figure 2. Évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges (en milliers de tonnes), 2000-2017

- Figure 3. Évolution des débarquements canadiens de crabe des neiges par province (en milliers de tonnes), 2000-2019p

- Figure 4. Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime (en milliers de tonnes), 1997-2017p

- Figure 5. Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche (en milliers de tonnes), 2000-2017p

- Figure 6. Évolution des débarquements (en tonne) et de la valeur totale (en millions $) de crabe des neiges des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13 entre 2000 et 2017p

- Figure 7. Prix du crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent sur la côte est américaine et prix moyen au débarquement au Québec, 1994-2017

- Figure 8. Zones de conservation des coraux et des éponges et délimitation des zones de pêche du crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent

- Figure 9. Casiers standards

- Figure 10. Casier japonais

- Figure 11. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges A à E (13 à 17 depuis 1986) et avec les zones de l’OPANO (4RST) entre 1983 et 1986

- Figure 12. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent en 1998

- Figure 13. Illustration des zones de pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent depuis 2014

Acronymes

- AMCEZ - Autres mesures de conservation efficaces par zone

- AP - Approche de précaution

- AQIP - Association québécoise de l’industrie de la pêche

- ASR - Alimentaire, sociale et rituelle

- C&P - Conservation et protection

- CIF - Couche intermédiaire d'eau froide

- CSCPCA - Comité scientifique consultatif des pêches canadiennes dans l’Atlantique

- DGR - Direction générale régionale

- DRGP - Direction régionale de la gestion des pêches

- FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture

- GRAAA - Gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones

- GROCRABE - Génétique, Reproduction et Ontogénie du Crabe des neiges

- IML - Institut Maurice-Lamontagne

- LEP - Loi sur les espèces en péril

- MAPAQ - Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

- MMPA - Marine Mammals Protection Act

- MPO - Ministère des Pêches et des Océans

- MSC - Marine Stewardship Council

- PCCSM - Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques

- PGIP - Plan de gestion intégrée de la pêche

- PPAC - Plan de pêche axé sur la conservation

- PUE - Prise par unité d’effort

- QI - Quota individuel

- QIT - Quota individuel transférable

- RPA 1985 - Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

- SCCS - Secrétariat canadien de la consultation scientifique

- SRAPA - Stratégie relative aux pêches autochtones

- SSN - Système de surveillance des navires

- TAC - Total autorisé des captures

- ZPC - Zone de pêche du crabe des neiges

- ZPM - Zone de protection marine

1. Aperçu de la pêche

1.1 Historique

Débarquements

La pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent a débuté à la fin des années 1960 par plusieurs pêcheurs de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. On estime qu‘environ 1 000 tonnes de crabes des neiges ont été capturées principalement à l’ouest du nord du golfe du Saint-Laurent. Cependant, à cause des faibles conditions du marché et d’une diminution probable de l’abondance des crabes disponibles sur les fonds de pêche, les captures chutèrent par la suite à des niveaux minimes avant d’augmenter de nouveau à partir de 1978. La pêche au crabe a connu un essor marqué de 1978 à 1985 alors que le nombre de pêcheurs, l’effort, le territoire couvert et les débarquements augmentaient considérablement. De 1987 à 1989, une baisse importante dans les débarquements sur l’ensemble du territoire a été observée en raison du creux de recrutement du crabe des neiges vers la fin des années 70. Les débarquements ont commencé à augmenter dès 1990-1991 pour atteindre un record de 7 245t en 1995. Une seconde augmentation dans les débarquements a suivi la faible baisse entre 1996 et 1997 pour atteindre un sommet de 10 372 t en 2002. En 2003, une baisse des quotas a été imposée suite à des indices de surexploitation perçus ce qui a fait diminuer considérablement les débarquements. D’ailleurs, le stock de crabes des neiges dans la zone 13 a été sous moratoire entre 2003 et 2007 inclusivement. La figure 1 présente l’historique des débarquements de crabe des neiges dans les zones côtières de 1979 à 2017.

Figure 1: Débarquements de crabes des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent. De 1979 à 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine.

Source : MPO, Région du Québec

Description

La figure 1 illustre les débarquements de crabe des neiges entre 1979 et 2017 dans les zones de pêche du crabe des neiges 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A et 17. Entre 1979 et 1982, les débarquements n’étaient pas attribués à leur zone d’origine.

Établissement des zones de pêche au crabe des neiges

Au début des années 1960, la pêche du crabe des neiges par les pêcheurs du Québec et du Nouveau-Brunswick s’effectuait dans la région de Port-Cartier sur la Côte-Nord du Québec (MPO, 1985a). L’augmentation du territoire de pêche à partir de 1978 s’est progressivement fait vers l’est du Québec jusqu’à Lourdes-de-Blanc-Sablon et vers l’ouest jusqu’à Tadoussac (MPO, 1985a). À cette époque, la Basse-Côte-Nord et les Moyenne-et-Haute Côte-Nord étaient les deux zones de gestion de la pêche, séparées par une ligne arbitraire entre Kegaska, sur la Côte-Nord, et Table Health, sur l’île Anticosti. En 1983, ces deux zones de gestion furent redivisées en cinq zones de pêche, soit les zones A, B, C, D et E, nommées respectivement 17, 16, 15, 14 et 13 depuis 1986 (Figure 11) (MPO, 1987). L’annexe 3 présente les figures de l’évolution des zones de pêche du crabe des neiges des années 1983 à 2018.

En 1985, une pêche exploratoire fut effectuée par les pêcheurs de la côte ouest de Terre-Neuve à l'intérieur de la division 4R de l'OPANO (Figure 12). Comme la division 4R chevauchait la zone E à l’époque, une zone de pêche conjointe a été créée en 1986 et les limites de la nouvelle zone 13 se sont élargies, englobant la côte ouest de Terre-Neuve de Table Point à Nameless Point et la partie sud du Labrador jusqu'à Amour Point (Figure 12). La zone de pêche au crabe des neiges 13 est la seule zone côtière dans le nord du golfe du Saint-Laurent qui aussi est exploitée par des pêcheurs d’une autre province que le Québec. Un total de 49 permis permanents dans la zone 13 furent attribués dont six furent émis à des pêcheurs terre-neuviens. Dans les années 90, l’effondrement des stocks de poisson de fond, l’abondance relative des populations de crabe des neiges de l’Atlantique et sa valeur sur les marchés japonais et américains ont provoqué une demande accrue d’accès à la pêche au crabe des neiges par les pêcheurs traditionnels de poisson de fond. Ainsi, entre 1994 et 1997, des pêches exploratoires au crabe des neiges ont eu lieu autour de l’île d’Anticosti afin d’évaluer le potentiel commercial de la pêche au crabe des neiges. Trois nouvelles zones ont été délimitées, soit 12A, 12B et 12C (Figure 12) et leur statut exploratoire a changé pour celui de zones permanentes en 2001.

La dernière des 9 zones côtières de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent, la zone 16A, a été créée temporairement en 2002 suite à la mise en œuvre d’un programme d’allocations temporaires de crabe des neiges. En effet, en 2001, le ministère des Pêches et des Océans a mis en place une table de concertation – baptisée Stratégie Basse-Côte-Nord – regroupant des représentants de l’industrie des pêches de la Basse-Côte-Nord et du ministère. Le but de ce regroupement était d’analyser la situation précaire des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord et de dégager des pistes de solutions visant à leur venir en aide. À la suite de discussions avec les représentants des pêcheurs de la zone 16, une partie de la zone 16 a été désignée comme une sous-zone de pêche temporaire (16A) et attribuée aux pêcheurs membres du groupe noyau de la Basse-Côte-Nord du Québec appartenant à des flottilles en difficulté. La zone 16A a été désignée comme zone permanente en 2014. En date de 2018, les pêcheurs du Québec qui détiennent un permis dans la zone 13 restent les seuls pêcheurs ayant accès à la zone 16A. La figure 13 à l’annexe 3 présente la limite des zones de gestion en date de 2018.

Gestion de la pêche

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) était responsable de la gestion du crabe des neiges jusqu’en 1983, où les responsabilités de gestion de cette pêche ont été reprises par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Plusieurs mesures de gestion visant l’exploitation saine de la ressource ont été mises en place : la limitation de l’effort de pêche par un contrôle du nombre de permis, de la taille maximale des bateaux (15.2 m) et de la saison de pêche, la limitation des prises par un système de contingent global ou individuel, le nombre, la taille et le type de casiers utilisés par les pêcheurs ainsi que la taille minimale légale de 95 mm de carapace. L’autorisation de remettre à l’eau les crabes blancs et les adolescents vivants a été donnée aux pêcheurs dans un but de conservation de la ressource. Toutefois, la manipulation ainsi que la remise à l’eau des crabes blancs mettent en jeu leur survie. Un protocole de fermeture des zones de pêche, lorsque la proportion de crabes blancs dans les débarquements dépasse 20 %, est en vigueur depuis 1985 et contribue à la conservation de la ressource.

En 1991, des totaux autorisés de captures (TAC) furent établis dans chaque zone pour limiter les captures. Simultanément, des programmes de quotas individuels (QI) furent instaurés. Les contingents globaux sont utilisés pour déterminer les QI et sont ajustés annuellement dans chaque zone en fonction des fluctuations de la ressource. Les QI ont initialement été établis en tenant compte de l’historique de participation à la pêche du pêcheur et du nombre de permis accordé dans la zone. À partir de 1995, des allocations de crabe des neiges ont été allouées dans certaines des zones côtières à des pêcheurs qui ne détenaient pas de permis régulier pour la pêche du crabe des neiges, afin d’assurer la viabilité économique leurs entreprises de pêche, de favoriser la polyvalence des pêcheurs et de palier les pertes de revenus subies dans la pêche d’autres espèces (poissons de fond, pélagiques). Ces nouveaux accès ont d’abord pris la forme d’allocations temporaires, dans la zone 17 en 1995, puis dans les zones 12C et 15 en 2002 et finalement dans la zone 16 en 2008. Les allocations temporaires ont été transformées en permis réguliers respectivement en 2009 dans la zone 16, en 2012 dans la zone 17, et en 2014 dans les zones 12C et 15. Ces anciennes allocations temporaires constituent les permis commerciaux qui composent les groupes B à ce jour.

Dans la zone 16, le groupe C a été créé à la suite de la réassignation d’un permis du groupe B à une communauté autochtone titulaire d’un permis du groupe A, à l’époque où les directives administratives des groupes A et B n’étaient pas en vigueur. Ces directives administratives interdisent par la suite le transfert permanent d’un quota individuel ou la réassignation d’un permis d’un groupe vers l’autre.

Les évaluations de stocks sont utilisées dans le processus d’établissement du TAC et les données utilisées pour faire ces évaluations proviennent de plusieurs sources. La première source d’information provient d’un système de collecte de données sur les pêches mises en place dès le début de l’exploitation commerciale à la fin des années 70. Les informations provenaient des journaux de bord remplis par les pêcheurs ainsi que les bordereaux d’achat provenant des usines. Ce système de collecte s’est bonifié en 1983 lorsque le MPO a instauré des échantillonnages en mer et au débarquement. Ce réseau d’échantillonneurs a permis de récolter des informations au sujet de la structure démographique et de la condition des crabes. La seconde source d’information provient des relevés de recherche au chalut à perche et aux casiers qui sont réalisés durant ou à la fin de la saison de pêche sur tout le territoire depuis 1994. Ces relevés sont effectués par les pêcheurs de crabe et le travail s’effectue en étroite collaboration avec les biologistes du MPO. Les différentes sources de données ont permis de mettre en évidence un gradient décroissant de productivité selon l’axe ouest – est (estuaire du Saint-Laurent – Basse-Côte-Nord du Québec).

Premières Nations

Le développement du programme des pêches autochtones par le MPO a pris son essor suite à l’arrêt Sparrow au début des années 1990 lorsque l’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada, notamment le droit à la pêche, a été étudié plus en profondeur. Une première stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) a été mise en place en 1992 et avait, entre autres, pour objectifs d’encadrer la pêche des Autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles ainsi que d’offrir aux Autochtones la possibilité de participer à la gestion des pêches. En 1994, cette stratégie a été bonifiée suite à l’implantation du programme de transfert d’allocation qui a permis de faciliter l’entrée des Premières Nations à la pêche commerciale sans pour autant augmenter la pression sur les stocks. En effet, les pêcheurs commerciaux pouvaient vendre volontairement leurs allocations au MPO qui les redistribuait à des groupes de Premières Nations par le biais de permis communautaires.

L’arrêt Marshall prononcé par la Cour suprême du Canada le 17 septembre 1999 a confirmé aux Mi’gmaqs et aux Malécites les droits issus des traités de paix et d’amitié signés en 1760 et en 1761, de pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette à des fins de « subsistance convenable ». Cet arrêt vise les 34 Premières Nations mi’gmaques et malécites vivant au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’au Québec (Gaspésie). La Cour suprême a apporté une précision le 17 novembre 1999 spécifiant que ce droit n’était pas sans limites et qu’il était possible de réglementer cette pêche.

En réponse, en janvier 2000, le MPO a lancé l’Initiative de l’après-Marshall en vue de négocier des accords provisoires sur les pêches donnant aux Premières Nations un accès accru et immédiat à la pêche commerciale. Cette initiative s’inspirait fortement de la SRAPA.

Les objectifs de l’Initiative sont :

- permettre aux collectivités des mi’gmaques et malécites vivant au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec (Gaspésie) d’avoir accès aux pêches commerciales;

- aider les Premières Nations à renforcer et à gérer leurs activités de pêche; et

- préserver le caractère paisible et ordonné du secteur de la pêche commerciale.

À partir de 2000, le MPO a commencé à racheter des permis et allocations de crabe des neiges pour les attribuer aux communautés autochtones. Onze communautés du Québec ont obtenu des permis et allocations au moyen des programmes de financement. La pêche aux crabes des neiges est encore aujourd’hui le moteur du développement économique pour les communautés. Quelques communautés se sont associées en coentreprises afin d’obtenir davantage accès à cette ressource.

Les permis de crabe ont été délivrés sous le Règlement sur les permis de pêche communautaire des Autochtones. Grâce à cette participation à la pêche commerciale et aux programmes de formation mis en place, les Premières Nations participantes ont pu augmenter les emplois et les retombés économiques de leur communauté.

1.2 Types de pêche

La pêche du crabe des neiges dans les zones côtières est une pêche commerciale. Il n’y a pas de pêche à des fins alimentaire, sociale et rituelle (ASR). Des permis communautaires à des fins commerciales sont délivrés dans les zones 12A, 12B, 15, 16 et 17.

1.3 Participants

En 2019, 205 permis de pêche du crabe des neiges ont été actifs dans les zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent. Un permis est actif lorsque le titulaire du permis effectue au moins un débarquement au cours de la saison. Le tableau 1 résume le nombre et le type de permis actif pour chaque zone côtière du nord du golfe du Saint-Laurent pour l’année 2019.

| Zone de pêche | Groupe | Nb permis actifs | Nb permis inactifs | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Non autochtone | Autochtone | Total | Non autochtone | Autochtone | Total | ||

| 17 | A | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| B | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |

| 16 | A | 22 | 16 | 38 | 1 | 0 | 1 |

| B | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |

| C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| 15 | A | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |

| 14 | - | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

| 13 | Qc | 34 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4 |

| TNL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |

| 16A | - | 35 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 |

| 12A | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |

| 12B | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |

| 12C | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| 12C et 15 | B | 44¹ | 0 | 44 | 7 | 0 | 7 |

| Total | - | 223 | 26 | 205 | 14 | 6 | 20 |

¹Permis actif dans l’une et/ou l’autre des zones 12C et 15.

1.4 Emplacement de la pêche

La pêche au crabe des neiges dans l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent s’effectue à des profondeurs entre 50 et 200 m. La figure 13 présente les zones de pêche du crabe des neiges. En décembre 2017, 11 zones de fermetures ont été mises en place pour la conservation des coraux et éponges d’eaux froides. La pêche du crabe des neiges avec des casiers est interdite dans ces zones depuis. La figure 8 à la section 7.3 présente l’emplacement de ces zones de fermeture dans certaines zones de pêche du crabe des neiges.

1.5 Caractéristique de la pêche

La pêche est pratiquée au moyen de casiers appâtés. Deux types de casiers peuvent être utilisés dans les zones de pêches côtières du crabe des neiges : les casiers standards et les casiers japonais (aussi appelé casiers coniques). Une2 illustration de chaque type de casier se retrouve en annexe 2. Le nombre et le type de casiers diffèrent entre les zones de pêche. Généralement, un casier standard peut être remplacé par 2 casiers japonais. Les zones de pêches dans lesquelles les titulaires de permis peuvent aller pêcher sont indiquées dans leurs Conditions de permis. Le tableau à l’annexe 1 présente le nombre de casiers standards autorisés par pêcheur ainsi que la couverture d’observateurs en mer par zone de pêche et par groupe pour la saison 2018.

La pêche ne vise que les mâles de taille égale ou supérieure à 95 mm de largeur de carapace. Les crabes blancs (qui ont récemment mué) et les crabes adolescents peuvent être remis à l’eau durant la pêche pour leur permettre de participer à la reproduction et d’augmenter leur rendement en chair.

La pêche au crabe des neiges dans les zones côtières est gérée selon un programme de quotas individuels transférables (QIT) à l’exception des groupes A des zones 12C et 15 ainsi que des pêcheurs de Terre-Neuve de la zone 13 qui sont sous un régime de quotas individuels (QI). Les régimes de QIT permettent des mécanismes d’auto ajustement pour des transferts de quota entre membres de flottille(s) et assurent une certaine flexibilité dans la gestion de leurs entreprises en plus d’encourager leur viabilité économique. Dans une zone donnée, chaque QIT et QI représente un pourcentage de l’allocation globale de ladite zone. Des directives administratives ont été développées pour les permis des zones 17, 16, 16A, 14, 13, 12A, 12B, ainsi que pour les permis des groupes B des zones 12C et 15. Ces règles administratives encadrent entre autres les transferts de permis au sein de chacune de ces flottilles. Les quotas individuels des titulaires de permis de ces flottilles sont donc des QIT. En date de 2018, il n’y a pas de directives administratives en place pour les groupes A des zones 15 et 12C. Les quotas des titulaires de permis appartenant à ces groupes sont donc des QI. La section 6 du document présente plus en détail les caractéristiques des allocations et du partage de la ressource.

L’ouverture de la pêche concorde avec le retrait des glaces et le réchauffement de la température. La présence de glaces peut constituer un obstacle à la navigation et un enjeu de sécurité. Des températures de l’air inférieures à 0 °C peuvent constituer des conditions non favorables à la pêche du crabe des neiges. La saison commence plus tôt dans les zones plus au sud alors que les glaces se retirent plus tard dans les zones plus au nord. Au plus tôt, la pêche dans les zones plus au sud ouvre vers la fin mars et le début avril et finit vers juin ou juillet alors que la pêche dans les zones plus au nord peut ouvrir au début du mois de mai et se terminer vers la mi-août.

1.6 Gouvernance

Les activités de pêche sont soumises, entre autres, à la Loi sur les pêches et à ses règlements dont plus spécifiquement le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (Dispositions générales). Depuis 2002, la Loi sur les espèces en péril vient préciser les règles pour les espèces en voie de disparition ou menacées.

La gestion de la pêche du crabe des neiges des zones 13 à 17, 12A à 12C et 16A est assumée par la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA) de la région du Québec.

Un premier processus du cycle de gestion est celui de la revue par les pairs. Celle-ci fournit des avis et renseignements scientifiques de qualité par le biais d’examens par les pairs rigoureux. Une revue par les pairs est effectuée pour l’évaluation des stocks de crabes des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent et permet des discussions entre différents intervenants de la pêche qui favorisent la formulation d’un avis scientifique fiable. Cet avis présente les perspectives pour chaque zone de pêche ainsi que des recommandations sur les taux de prélèvement pour la saison suivante. Ces recommandations font l’objet de discussions aux comités consultatifs dans chaque zone dans le but de proposer un scénario de prélèvement au ministère.

Un second processus du cycle de gestion est celui du comité consultatif. Dans le cas du crabe des neiges côtier, un comité se tient pour chacune des zones de gestion. La coordination de ces consultations de l’industrie et des Premières Nations est assurée par le directeur de secteur de la zone de gestion. Les recommandations formulées par l’industrie et les Premières Nations lors de ces rencontres sont considérées dans la prise de décision liée aux mesures de gestion des pêches. Plusieurs intervenants du MPO participent aussi au processus décisionnel, dont les directeurs des autres secteurs, les sciences ainsi que le conseiller principal de l’espèce. Les recommandations finales sont présentées à la direction régionale de la gestion des pêches (DRGP).

1.7 Processus d’approbation

Les plans de gestion du crabe des neiges, incluant les TAC pour chaque zone de pêche, sont approuvés par la DRGP à l’exception de la zone interrégionale 13 dont l’approbation est au niveau de la direction générale régionale (DGR) des régions du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour prendre ses décisions, la DRGP bénéficie de diverses recommandations, notamment celles de l’industrie.

La coordination de l’élaboration du PGIP est effectuée par la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA) à Québec. Les processus de rédaction et de consultation du document impliquent la division de la gestion de la ressource et de l’aquaculture, les services stratégiques et la direction régionale des Sciences, la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les associations de pêcheurs, les Premières Nations, l’industrie de la transformation ainsi que les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. La version finale du PGIP est approuvée par la DRGP, puis par la DGR de la région du Québec pour permettre la publication sur le site internet national du MPO.

2. Évaluations des stocks, connaissances scientifiques et savoir traditionnel

2.1 Sommaire biologique

Le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) est un crustacé de la famille des Oregoniidae. Comme pour tous les crustacés, sa croissance s’effectue par mues successives au cours desquelles il se dépouille de sa vieille carapace et se gonfle d’eau afin de donner du volume à sa nouvelle carapace. La période de mue se déroule en général d’avril à juin. Les crabes des neiges récemment mués sont appelés « crabes blancs » en raison de la couleur blanche immaculée de leur abdomen. Chez les deux sexes, la croissance cesse définitivement suite à une mue dite « terminale » qui survient à des tailles variables. Les mâles de plus de 40 mm de largeur de carapace n’ayant pas encore effectué leur mue terminale, reconnaissables à leurs petites pinces, sont appelés « adolescents » (ou « subadultes »). Les mâles ayant effectué leur mue terminale se reconnaissent à leurs pinces d’un volume relativement plus grand que celui des adolescents et sont appelés « adultes ». Des retards ou sauts de mue peuvent aussi survenir chez les immatures et adolescents et ces événements semblent être reliés à des facteurs dépendants de la densité. La taille des mâles et des femelles adultes varie respectivement de 40 à 165 mm et de 40 à 100 mm environ. Les crabes des neiges ne vivent guère plus de 7 ans après leur mue terminale et l’état de leur carapace change durant cette période, d’abord en durcissant pendant plusieurs mois après la mue puis en se détériorant dans les dernières années de vie. Les mâles de grande valeur commerciale sont disponibles à la pêche de 8 mois à 4 ans environ après la mue terminale, selon la région.

Les femelles s’accouplent tôt au printemps lors de leur mue terminale et peuvent s’accoupler une deuxième fois après avoir incubé leur première portée d’œufs sous leur abdomen pendant un ou deux ans (elles sont dites « primipares » lors de la première incubation), en fonction de la température ambiante. Les femelles sont polyandres et peuvent donc être inséminées par plus d’un mâle à chaque période d’accouplement et entreposent le sperme excédentaire dans leurs spermathèques (réservoirs à l’intérieur du céphalothorax). Les mâles dominants (les plus gros et d’état de carapace intermédiaire) économisent leur sperme en ajustant le temps de copulation et la quantité de sperme transmise aux femelles en fonction du sexe-ratio et du type de femelles disponibles. Les femelles auront 2 ou 3 portées au cours de leur vie si l’incubation dure 2 années. Les œufs éclosent au printemps et les larves séjournent 3 à 5 mois dans la colonne d’eau avant de se déposer sur le fond à la fin de l’été ou à l’automne. Il faut compter environ 9 ans depuis l’éclosion pour qu’un crabe mâle atteigne la taille légale de 95 mm de largeur de carapace.

Étant donné que la pêche sélectionne en priorité les mâles dominants, il pourrait exister un conflit potentiellement élevé entre celle-ci et le succès reproductif annuel pour chacun des stocks.

Les populations de crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent montrent des fluctuations naturelles de leur abondance sur une période d’environ 8 à 12 ans. Au cours de chaque période, le recrutement fluctue avec des classes d’âge consécutives de faible abondance, désignées collectivement « creux de recrutement » et des classes d’âge consécutives d’abondance modérée à forte, désignées collectivement « vague de recrutement ». L’apparition des vagues et des creux de recrutement n’est pas parfaitement synchrone dans le nord du Golfe dû à des facteurs reliés à la productivité de ces stocks et à l’environnement. On croit que ces fluctuations quasi cycliques d’abondance seraient engendrées par des facteurs intrinsèques tels que le cannibalisme et la compétition pour l’espace et la nourriture chez les crabes des neiges de petite taille. D’autres facteurs tels que la biomasse reproductrice, l’abondance de prédateurs naturels ou l’alternance de périodes de floraisons planctoniques et climatiques favorables ou défavorables à la survie des larves et des juvéniles, pourraient influencer les niveaux d’abondances observés durant le cycle naturel.

Le crabe des neiges est une espèce arctique-boréale qui affectionne les eaux salées (supérieur à 26 ‰) de moins de 4 °C, dont au moins une partie est baignée par des eaux avec une température de 0-2 °C et une saturation en oxygène supérieure à 70 %. Les eaux de surface au-dessus de ce territoire doivent se réchauffer jusqu’à une température de 8 à 15 °C pendant au moins quelques semaines, pour qu’une proportion substantielle des larves émises par les femelles puissent potentiellement survivre et se métamorphoser. Tout au long de sa phase benthique, le crabe des neiges se nourrit d’invertébrés se trouvant sur le fond. Son habitat peut changer en fonction du sexe et de l’âge. En général, les crabes de grande taille sont associés aux substrats vaseux, sablo-vaseux ou de sable fin. Les crabes immatures préfèrent généralement un substrat plus fin pourvu de débris ligneux et d’algues où ils pourront facilement s'enfouir et trouver les abris nécessaires à leur survie.

L’examen de données océanographiques récentes a montré que la couche intermédiaire d’eau froide (CIF) du golfe du Saint-Laurent s’est considérablement refroidie et a augmenté en superficie depuis le milieu des années quatre-vingt. La CIF représente l’habitat préférentiel du crabe des neiges. Cette situation qui lui a été favorable en général a permis d’agrandir son aire vitale et d’accommoder le passage de vagues de recrutement importantes dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Par contre, dans la zone 13 nord, la diminution de la température à des valeurs extrêmes a entrainé une baisse de productivité commerciale. La tendance actuelle est au réchauffement pour la CIF, ce qui pourrait occasionner des changements importants de l’habitat du crabe des neiges à moyen et long termes.

2.2 Interactions des écosystèmes

Au large des côtes de l’Alaska, le crabe des neiges peut servir de proie à au moins 18 espèces différentes dont la plupart sont des poissons. Sur la côte est canadienne, la morue et la raie épineuse sont les principaux prédateurs du crabe des neiges. Comme l’abondance des poissons de fond est très faible en ce moment comparativement au début des années 1980, la mortalité du crabe des neiges par prédation a vraisemblablement diminué au cours des dernières années, lui assurant une meilleure survie.

2.3 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones/connaissances écologiques

Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles sous forme d'observations et de commentaires provenant des peuples autochtones sont prises en compte dans les décisions de gestion lorsqu'elles sont fournies.

2.4 Évaluation du stock

La Direction des Sciences du MPO rédige un rapport sur l’état des stocks et formule un avis scientifique pour chaque zone de pêche à partir de leurs recherches et de leurs analyses. Ce rapport est présenté au Comité consultatif du crabe des neiges de chaque zone et est publié sur le site du Secrétariat canadien de la consultation scientifique (SCCS).

Un relevé de recherche aux casiers est réalisé annuellement en fin de saison de pêche en partenariat avec les pêcheurs dans chaque zone de pêche. Ce relevé post-saison, instauré selon les zones entre 1994 et 2002, contribue, au même titre que l’estimation des rendements à la pêche de l’année en cours, au calcul d’un indice d’abondance à court terme (1 an) des crabes de taille commerciale qui sert à l’ajustement des quotas de captures annuellement (c.-à-d. TAC).

De plus, des relevés de recherche au chalut ont débuté en 1988 dans le nord du Golfe, et en 1992 dans l’Estuaire. Ceux-ci permettent de préciser l’importance des classes d’âge dès leur apparition sur les fonds, soit environ 9 à 10 ans avant leur capture dans la pêche. Ces relevés ont été réalisés de façon annuelle dans un secteur de la zone 16 (la baie Sainte-Marguerite), dans la zone 17, et de façon sporadique dans les zones 13 et 14. À partir de 2004, le MPO a adopté une approche d’alternance, couvrant les zones 13 et 14 durant les années paires et la zone 16 et 17 durant les années impaires, le relevé de la baie Sainte-Marguerite demeure annuel. Cette approche permet d’obtenir un aperçu des tendances à long terme pour certains stocks de crabes des neiges du nord du golfe du Saint-Laurent et vient compléter les relevés de recherche post-saison annuels effectués en partenariat avec l’industrie.

2.4.1. Moratoire dans la zone 13 entre 2003 et 2007

Un moratoire sur la pêche au crabe des neiges a été imposé dans la zone 13 en 2003 afin de permettre au stock de se rétablir à un niveau acceptable. Cette décision faisait suite à un déclin de la prise par unité d’effort (PUE) et de la taille moyenne du crabe, accompagné d’une détérioration de la structure des tailles de 2000 à 2002 et de la non-atteinte du TAC en 2002 malgré une forte baisse du niveau de capture autorisé.

Dans les années suivant le moratoire, un atelier de travail a été organisé afin d’établir des critères de réouverture éventuelle de la pêche. Ces critères ont été fixés en fonction de la performance historique de la zone 13 et de la performance récente de la zone 14 voisine. Ces critères étaient l’atteinte d’une PUE de 7 crabes de taille légale par casier japonais avec une taille médiane de 104 mm. Les deux critères devaient être satisfaits tant du côté nord (fosse de Mécatina) que du côté sud (chenal Esquiman) de la zone 13 lors des relevés post-saison.

Le suivi de l’état de la population s’est poursuivi au cours du moratoire par deux relevés annuels aux casiers (un de chaque côté de la zone), des pêches scientifiques généralement de 50 t et un relevé bisannuel au chalut. La structure des tailles s’était améliorée de façon générale en 2007 et le relevé au chalut de 2006 montrait qu’une forte vague de recrutement (crabe de moins de 40 mm) était établie du côté nord. L’état de la population du côté nord s’est légèrement amélioré, mais sans atteindre les seuils de réouverture. Du côté sud, il y a eu un redressement marqué de la population et les critères de réouverture ont été atteints à partir de 2005.

Lors d’un atelier de travail à l’IML en janvier 2008, des résultats ont été présentés qui établissent la température comme un des facteurs importants pour la détermination de la taille à la mue terminale des crabes femelles et mâles. Plus la température est froide, plus le crabe est susceptible de faire sa mue terminale à une petite taille : cette réaction aura pour conséquence de réduire la PUE et la taille médiane du crabe légal, toutes autres choses étant égales. Des données ont également été présentées indiquant que le côté nord de la zone 13 est nettement plus froid que le côté sud et que cette disparité s’est accentuée dans les dernières années, que la fosse de Mécatina est en moyenne plus froide à l’est (zone 13) qu’à l’ouest (zone 14) et que l’ensemble du nord-est du golfe Saint-Laurent a connu un refroidissement depuis les années 1990. Le crabe des neiges de la zone 13 serait moins productif du point de vue commercial qu’il ne l’a déjà été, en particulier du côté nord. Ces données nouvelles discréditent les critères de réouverture et expliquent le rebond du crabe commercial moins marqué du côté nord que du côté sud de la zone 13 depuis la mise en place du moratoire.

À la lumière de ces nouvelles informations, le ministère a décidé de ne pas prolonger le moratoire dans la zone 13 en 2007. Un niveau de captures de 150 t pour deux ans (2008 et 2009), tel que proposé par le Groupe de travail sur l’approche de précaution (AP) pour la zone 13, a été établi étant donné que le prélèvement d’environ 50 t annuellement dans le cadre de la pêche scientifique n’a pas eu d’impact sur l’amélioration des indices de condition du stock. De 2012 à 2017, le TAC a progressivement été augmenté de 188 t à 406 t.

2.5. Scénarios concernant le stock

Pour chacune des neuf zones de pêches, trois recommandations sur les changements de TAC à apporter pour la saison de pêche à venir sont formulées par la direction régionale des sciences, à l’issue de la revue par les pairs de l’ évaluation annuelle de stock. La formulation de trois scénarios établie, à partir des changements des indicateurs de biomasse, offre à la Gestion de la pêche trois niveaux de risque différents pour la gestion de la ressource, allant d’un scénario très prudent à un scénario avec haut risque associé pour la pérennité du stock.

2.6 Approche de précaution

L’approche de précaution (AP) fait partie d’un cadre décisionnel général pour la mise en œuvre d’une stratégie d’établissement des taux d’exploitation. Elle s’appuie sur le principe de prudence pour la prise de décisions lorsque les données scientifiques sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques ne peut pas être invoqué pour ne pas prendre de mesures visant à éviter un préjudice grave à la ressource. Elle se développe en partenariat avec l’industrie, les Sciences et la direction de la gestion de la ressource, de l’aquaculture et des affaires autochtones (GRAAA). L’établissement d’indicateurs de rendements permet d’évaluer l’état de la biomasse exploitable. Cette évaluation permet de classifier l’état du stock en trois zones (saine, de prudence et critique) qui sont délimitées par des niveaux de référence (supérieur et inférieur). Les règles de décision se basent en partie sur l’état de ces indicateurs et permettent d’ajuster le taux d’exploitation selon la productivité du stock et de sa capacité à supporter l’exploitation. L’approche de précaution pour la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du golfe du Saint-Laurent est en cours de développement. Plus d’information sur l’approche de précaution se retrouve sur le site internet national du MPO dans la section des politiques et cadres des pêches.

2.7 Recherche

La direction des Sciences, région du Québec, couvre le domaine de la recherche sur le crabe des neiges. Le programme de recherche GROCRABE (Génétique, Reproduction et Ontogénie du Crabe des neiges), entrepris au début des années 1990, a eu d’importantes retombées immédiates sur la compréhension de la biologie et de la gestion de cette espèce. Il a permis entre autres d’augmenter notre capacité de prédiction du recrutement à la pêche, de revoir et d’améliorer les pratiques actuelles de gestion de cette pêcherie. Un autre programme national de recherche a été réalisé de 2001 à 2003 et portait sur certains facteurs affectant le recrutement à la pêche, dont la prédation par la morue, l’importance du sexe-ratio et de la compétition sexuelle (lutte entre individus d’un même sexe) pour le succès reproducteur des femelles, et l’influence de la température et de la densité sur la croissance et la survie des juvéniles ou des prérecrues. Enfin, la région du Québec a piloté une étude de la structure génétique du crabe des neiges à l’échelle de l’Atlantique du Nord-ouest qui est parue en 2008. Plus récemment, les chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne et leurs collaborateurs ont été actifs dans l’étude du rôle de la température dans le déclenchement de la mue terminale.

Pour la période 2008-2017, les principaux faits scientifiques saillants issus des travaux impliquant l’Institut Maurice-Lamontagne pour la région du Québec sont les suivants :

- Publication d’une synthèse des connaissances sur le système d’accouplement du crabe des neiges, basée largement sur les expériences en bassins à l’IML et les observations de terrain dans la baie Sainte-Marguerite (près de Sept-Îles) et dans Bonne Bay (côte ouest de Terre-Neuve).

- Description de la relation prédateur – proie entre la morue franche et le crabe des neiges, à partir d’analyses de contenus stomacaux de la morue et de relations allométriques décrivant la taille de la gueule de la morue et l’envergure du crabe des neiges selon différentes postures. Ce travail a démontré qu’il y avait une taille refuge pour le crabe des neiges avec une carapace dure, à environ 50 mm de LC, ce qui met à mal certains travaux ayant avancé un contrôle descendant des populations du crabe des neiges par la prédation de la morue sur les prérecrues immédiates et les recrues à la pêche. Comme le crabe des neiges n’est pas une proie préférée de la morue, il est douteux que la morue ait contrôlé les populations du crabe des neiges dans le golfe Saint-Laurent.

- Estimation de l’espérance de vie maximale des mâles après la mue terminale et chronologie des changements de condition de la carapace (apparence, dureté, nombre de pattes manquantes) par marquage et mesure de l’usure des dactyles (pointes des pattes marcheuses). Dans une population non pêchée commercialement – celle du fjord du Saguenay – les mâles vivraient jusqu’à 7-8 ans et garderaient une assez bonne condition de carapace pour environ 3-4 ans après la mue terminale.

- Mise en évidence pour les femelles et les mâles d’un gradient de taille à la mue terminale corrélé directement à la température ambiante pendant la vie benthique, à l’intérieur de la fourchette de températures recherchées/acceptées par le crabe des neiges (environ ‒1,5 à 4 °C). Cela implique entre autres que la partie de la population mâle adulte protégée par la taille légale de 95 mm de LC est variable selon les conditions de température de l’habitat : elle est plus importante dans la région (plus froide) de la Basse-Côte-Nord que dans la région (plus chaude) de l’Estuaire.

- Estimation des taux de mortalité des femelles après la mue terminale par modélisation simultanée des changements d’abondance et de taille au sien de la population et estimation de la production d’œufs à vie selon deux scénarios de cycle reproducteur (ponte annuelle ou ponte bisannuelle). Ce travail effectué sur la population de la baie Sainte-Marguerite (près de Sept-Îles) a démontré un taux de mortalité élevé qui fait que dans un scénario de cycle reproducteur bisannuel, les femelles sont effectivement quasi-sémelpares (une reproduction à vie).

- Documentation de la variabilité interannuelle de l’abondance des crabes d’âge 0+ sur une période de 23 ans (1990-2012), démontrant une cyclicité d’environ 8 années établie. Les facteurs intrinsèques plausibles contribuant à cette cyclicité sont : la variation de la production d’œufs/larves et le cannibalisme inter-cohorte. La température serait le facteur extrinsèque qui module directement et indirectement la survie des larves et des premiers stades benthiques. La série temporelle d’abondance des crabes d’âge 0+ a été mise à jour jusqu’en 2017 dans la thèse de Doctorat de Kim Émond.

Les priorités actuelles de recherche appliquée pour supporter l’évaluation des stocks et la gestion du crabe des neiges à court et moyen termes incluent le développement de l’approche de précaution et le développement de l’approche écosystémique. Pour cette dernière, l’identification et l’intégration dans nos méthodes d’évaluations, des facteurs biotiques et abiotiques impliqués dans les variations spatio-temporelles de la biomasse disponible à la pêche, devront être réalisées. Ces priorités devront inclure le développement du niveau et de la capacité de collaboration avec les différentes parties prenantes.

3. Importance économique, sociale et culturelle de la pêche

Selon les données recueillies auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO), les captures mondiales de crabe des neiges totalisaient 209,6 milliers de tonnes en 2017. Depuis 1998, le Canada est le principal pays fournisseur de crabes des neiges, suivi de la Russie, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Figure 2: Évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges (en milliers de tonnes), 2000-2017

Source : FAO, Nations Unies.

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

Description

La figure 2 montre l’évolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges en milliers de tonnes entre 2000 et 2017.

| Année/Year | États-Unis/United States | Canada | Russie/Russia | Groenland/Greenland | Corée du Sud/South Korea | Japon/Japan | Autres/Others | Total |

| 2000 | 15.7 | 93.5 | 21.8 | 10.2 | 17.0 | 30.5 | 0.5 | 189.3 |

| 2001 | 12.2 | 95.3 | 24.5 | 14.2 | 14.0 | 26.6 | 0.5 | 187.2 |

| 2002 | 15.1 | 106.8 | 23.8 | 9.8 | 10.1 | 24.3 | 0.2 | 189.9 |

| 2003 | 13.2 | 96.9 | 28.0 | 6.9 | 21.2 | 23.5 | 0.1 | 189.6 |

| 2004 | 11.6 | 103.4 | 25.4 | 5.8 | 25.7 | 23.8 | 0.2 | 195.9 |

| 2005 | 12.9 | 95.3 | 21.0 | 4.5 | 25.2 | 24.7 | 0.4 | 184.0 |

| 2006 | 19.3 | 89.6 | 20.4 | 3.1 | 28.0 | 27.5 | 0.2 | 188.1 |

| 2007 | 17.4 | 90.7 | 22.7 | 2.2 | 30.2 | 26.2 | 0.2 | 189.5 |

| 2008 | 30.0 | 93.9 | 22.8 | 2.2 | 31.3 | 25.5 | 0.1 | 205.8 |

| 2009 | 27.9 | 97.3 | 22.5 | 3.0 | 32.4 | 25.0 | 0.2 | 208.3 |

| 2010 | 22.9 | 84.6 | 27.6 | 3.1 | 33.4 | 24.0 | 0.3 | 195.9 |

| 2011 | 27.2 | 84.4 | 29.3 | 1.8 | 35.1 | 22.6 | 0.2 | 200.6 |

| 2012 | 42.2 | 92.9 | 28.2 | 1.8 | 39.3 | 22.1 | 0.3 | 226.8 |

| 2013 | 31.3 | 98.1 | 29.3 | 2.0 | 39.9 | 21.6 | 0.4 | 222.5 |

| 2014 | 28.6 | 96.1 | 36.2 | 1.7 | 40.6 | 22.0 | 3.1 | 228.3 |

| 2015 | 45.4 | 93.5 | 39.5 | 1.1 | 43.6 | 21.3 | 8.8 | 253.2 |

| 2016 | 23.3 | 82.5 | 43.0 | 2.1 | 37.8 | 20.3 | 11.1 | 220.2 |

| 2017 | 10.8 | 92.5 | 50.5 | 2.2 | 31.5 | 19.1 | 3.0 | 209.6 |

De façon générale, l’offre mondiale de crabe des neiges est en apparence très stable, et ce, en dépit de fluctuations importantes de certains stocks. Depuis l’an 2000 jusqu’en 2011, elle a varié entre 180 000 et 200 000 tonnes. Depuis 2012, les débarquements mondiaux de crabe des neiges totalisent plus de 220 000 tonnes. Dans les faits, les débarquements mondiaux de crabe des neiges sont supérieurs au total rapporté par la FAO et ce, en raison d’une part importante des captures russes de crabe des neiges qui échappe aux statistiques officielles.

3.1 Les débarquements canadiens de crabe des neiges

Depuis 2010, les débarquements canadiens de crabe des neiges ont totalisé en moyenne 86 211 tonnes par année pour une valeur de 586 millions $. Cette pêche maritime compte parmi les trois plus importantes en termes de valeur au Canada, les deux autres étant la pêche du homard et de la crevette. En 2019p, les données préliminaires des débarquements canadiens de crabe des neiges ont totalisé 71 588 tonnes, soit une hausse de 6 % par rapport à 2018, mais inférieur de 23 % par rapport à 2013.

Figure 3: Évolution des débarquements canadiens de crabe des neiges par province (en milliers de tonnes), 2000-2019p.

Source : MPO, régions du Québec, de Terre-Neuve, du Golfe et des Maritimes

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

p : données préliminaires.

Description

La figure 3 présente les débarquements canadiens de crabe des neiges par province en milliers de tonnes entre 2000 et 2019p.

| Year/Année | Newfoundland/Terre-Neuve | Quebec/Québec | Nova Scotia/Nouvelle-Écosse | New Brunswick/Nouveau-Brunswick | Prince Edward Island/Île-du-Prince-Edward | Total |

| 1997 | 45.8 | 11.4 | 4.1 | 9.0 | 1.1 | 71.4 |

| 1998 | 52.6 | 10.3 | 4.9 | 6.7 | 0.6 | 75.2 |

| 1999 | 69.1 | 11.3 | 6.4 | 7.6 | 0.9 | 95.2 |

| 2000 | 55.5 | 14.3 | 14.1 | 8.5 | 1.1 | 93.5 |

| 2001 | 56.7 | 14.0 | 15.8 | 7.2 | 1.5 | 95.2 |

| 2002 | 59.4 | 17.7 | 15.3 | 11.9 | 2.3 | 106.7 |

| 2003 | 58.4 | 12.4 | 16.9 | 7.4 | 1.6 | 96.7 |

| 2004 | 55.7 | 15.1 | 18.1 | 11.8 | 2.6 | 103.1 |

| 2005 | 44.0 | 16.2 | 15.6 | 16.1 | 3.4 | 95.3 |

| 2006 | 47.2 | 15.3 | 10.9 | 12.7 | 3.4 | 89.5 |

| 2007 | 50.2 | 14.7 | 10.5 | 11.5 | 3.3 | 90.3 |

| 2008 | 52.7 | 13.5 | 13.9 | 10.9 | 2.6 | 93.6 |

| 2009 | 53.5 | 15.0 | 16.2 | 10.4 | 2.0 | 97.0 |

| 2010 | 52.2 | 10.7 | 16.4 | 4.2 | 0.8 | 84.4 |

| 2011 | 53.0 | 9.9 | 15.8 | 4.5 | 1.0 | 84.1 |

| 2012 | 50.5 | 13.5 | 17.9 | 9.2 | 1.7 | 92.9 |

| 2013 | 50.8 | 15.9 | 18.5 | 11.1 | 2.0 | 98.3 |

| 2014 | 49.9 | 16.0 | 17.7 | 9.7 | 1.6 | 94.9 |

| 2015 | 47.3 | 14.8 | 17.6 | 11.6 | 2.4 | 93.7 |

| 2016 | 41.7 | 14.5 | 14.6 | 9.8 | 1.9 | 82.5 |

| 2017 | 33.6 | 19.5 | 16.2 | 19.0 | 4.1 | 92.5 |

| 2018 | 28.0 | 15.0 | 13.2 | 8.1 | 2.7 | 67.2 |

| 2019p | 26.9 | 14.6 | 14.2 | 12.2 | 3.5 | 71.6 |

Terre-Neuve-et-Labrador est la principale province de débarquements de crabe des neiges avec une part de marché de 53 % des captures totales canadiennes, tandis que la part du Québec est de 16 % en moyenne. En 2019p, les débarquements canadiens ont connu une hausse de 6 % en volume et de 15 % en valeur. Les débarquements ont diminué au Québec et à Terre-Neuve, alors qu’ils ont augmenté en Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. La hausse des captures en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard est attribuable à la hausse des quotas des zones du sud du golfe du Saint-Laurent (12,18,25,26 et 19).

Les prix moyens au débarquement du crabe des neiges à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont souvent plus élevés qu’au Québec et à Terre-Neuve. En effet, le crabe des neiges en provenance du sud du Golfe est considéré de meilleure qualité, c’est-à-dire plus gros et avec une meilleure condition de carapace. De plus, la concurrence est plus forte entre les usines de transformation du crabe des neiges au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard qu’ailleurs.

3.2. Les débarquements québécois de crabe des neiges

La pêche du crabe des neiges est une pêcherie très importante dans le Québec maritime et à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). En 2017, cette pêcherie occupait la 1re place de toutes les espèces marines avec une part de marché de 36 % en volume et de 54 % en valeur pour le Québec et de 17 % en volume et de 42 % en valeur pour T.-N.-L.. Les débarquements québécois et terre-neuviens de crabe des neiges varient d’une année à l’autre à l’instar des variations des quotas des différentes flottilles. Au Québec en 2017, ils ont totalisé 19 502 tonnes générant des revenus bruts de 210 millions $, une hausse de 34 % en volume et de 89 % en valeur. À T.-N.-L. pour la même année, les débarquements ont totalisé 33 605 tonnes générant des revenus bruts de 325 millions $, une baisse de 20% en volume et une hausse de 19 % en valeur. La forte hausse de 106 % des débarquements issus de la zone 12 a plus que compensé les baisses des captures de 20 % dans la zone 16 (la deuxième plus importante zone de pêche dans la région du Québec), de 10 % dans la zone 14, de 20 % dans la zone 15, de 10 % dans la zone 16A, de 7 % dans la zone 12A et de 44 % dans la zone 12B.

Les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord s’approprient les plus grandes parts de débarquements de crabe des neiges au Québec avec 54 % et 34 % respectivement. Pour leur part, les débarquements de crabe des neiges provenant des 6 pêcheurs terre-neuviens de la zone 13 représentent en moyenne 0,07 % des débarquements de crabe des neiges de la région de T.-N.-L..

Figure 4: Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime (en milliers de tonnes), 1997-2017p

Source : MPO, région du Québec.

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

p : données préliminaires.

Description

La figure 4 présente les débarquements québécois de crabe des neiges par secteur maritime en milliers de tonnes entre 1997 et 2017p.

| Year/Année | Gaspé Peninsula/Gaspésie | North Shore/Côte Nord | Nova Scotia/Nouvelle-Écosse | Total |

| 1997 | 5 359 | 4 885 | 1 189 | 11 433 |

| 1998 | 4 544 | 4 857 | 943 | 10 344 |

| 1999 | 5 163 | 5 203 | 973 | 11 339 |

| 2000 | 5 649 | 7 309 | 1 411 | 14 369 |

| 2001 | 5 619 | 7 512 | 1 021 | 14 152 |

| 2002 | 8 275 | 8 020 | 1 553 | 17 849 |

| 2003 | 7 032 | 4 006 | 1 408 | 12 445 |

| 2004 | 8 655 | 4 000 | 2 407 | 15 062 |

| 2005 | 9 594 | 4 469 | 2 147 | 16 210 |

| 2006 | 7 651 | 5 469 | 2 150 | 15 270 |

| 2007 | 6 519 | 6 299 | 1 919 | 14 736 |

| 2008 | 5 159 | 6 284 | 2 021 | 13 463 |

| 2009 | 6 262 | 6 991 | 1 764 | 15 017 |

| 2010 | 2 955 | 6 890 | 852 | 10 696 |

| 2011 | 3 199 | 5 938 | 767 | 9 904 |

| 2012 | 5 862 | 6 100 | 1 566 | 13 528 |

| 2013 | 7 171 | 6 975 | 1 746 | 15 891 |

| 2014 | 5 989 | 8 277 | 1 689 | 15 956 |

| 2015 | 6 358 | 6 875 | 1 533 | 14 767 |

| 2016 | 5 984 | 7 293 | 1 260 | 14 538 |

| 2017 | 10 457 | 6 776 | 2 268 | 19 502 |

La valeur des débarquements de crabe des neiges a enregistré un record historique pour une deuxième année consécutive en 2017. La hausse des captures combinée à une augmentation du prix moyen au débarquement et ce, pour une cinquième année consécutive, expliquent en totalité cette forte poussée à la hausse de la valeur.

La figure 5 présente les débarquements de crabe des neiges par zone de pêche. Bon an mal an, les zones 12, 16 et 17 dominent en termes de volume des débarquements. En 2017, elles étaient suivies par ordre décroissant des zones 14, 15, 12F, 16A, 13, 12C, 12A, 12B et 12E. La figure 6 présente en détail les débarquements et leur valeur des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13. Les pêcheurs de T.-N.-L. dans la zone 13 contribuent en moyenne à 14 % des débarquements totaux de la zone 13. D’une année à l’autre, les débarquements varient à l’instar des variations des quotas dans chacune des zones.

Figure 5: Évolution des débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche (en milliers de tonnes), 2000-2017p

Source : MPO, région du Québec.

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

p : données préliminaires.

Description

La figure 5 présente les débarquements québécois de crabe des neiges par zone de pêche en milliers de tonnes entre 2000 et 2017p. À l’exception des zones 12, 16 et 17, les données des autres zones ont été combinées pour respecter la confidentialité des données.

| Year/Année | Area 12/Zone 12 | Area 16/Zone 16 | Area 17/Zone 17 | Other areas/Autres zones | Total |

| 2000 | 4.8 | 4.2 | 2.1 | 3.3 | 14.4 |

| 2001 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 3.0 | 14.1 |

| 2002 | 7.2 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 17.8 |

| 2003 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 12.5 |

| 2004 | 8.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 15.1 |

| 2005 | 8.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 16.2 |

| 2006 | 7.0 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 15.3 |

| 2007 | 6.6 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 14.7 |

| 2008 | 5.5 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 13.5 |

| 2009 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | 15.0 |

| 2010 | 2.2 | 4.4 | 1.4 | 2.7 | 10.7 |

| 2011 | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 9.9 |

| 2012 | 5.1 | 3.7 | 1.8 | 3.0 | 13.5 |

| 2013 | 6.3 | 4.6 | 1.8 | 3.2 | 15.9 |

| 2014 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 3.6 | 16.0 |

| 2015 | 5.9 | 4.1 | 1.3 | 3.4 | 14.8 |

| 2016 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 14.6 |

| 2017p | 10.7 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 19.6 |

p : Préliminaires

Figure 6 : Évolution des débarquements (en tonne) et de la valeur totale (en millions $) de crabe des neiges des pêcheurs québécois et terre-neuviens de la zone 13 entre 2000 et 2017p.

Source : MPO, région du Québec.

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

p : données préliminaires.

Description

La figure 6 présente les débarquements (en tonnes) des pêcheurs du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador dans la zone de pêche du crabe n°13 entre 2000 et 2017p ainsi que le volume total et la valeur totale (en millions $) des débarquements pour cette zone.

| Year/Année | Québec | Newfoundland and Labrador/Terre-Neuve-et-Labrador | Total volume/Volume total | Total value/Valeur totale (millions $) |

| 2000 | 663.0 | 97.6 | 760.6 | 4.2 |

| 2001 | 578.4 | 99.5 | 677.9 | 2.8 |

| 2002 | 300.5 | 71.9 | 372.3 | 1.8 |

| 2003 | 35.0 | 9.7 | 44.7 | 0.2 |

| 2004 | 16.1 | 23.6 | 39.7 | 0.2 |

| 2005 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |

| 2006 | 25.0 | 23.4 | 48.3 | 0.1 |

| 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 2008 | 124.5 | 13.9 | 138.4 | 0.5 |

| 2009 | 122.3 | 17.5 | 139.8 | 0.4 |

| 2010 | 145.9 | 21.8 | 167.8 | 0.5 |

| 2011 | 111.3 | 22.2 | 133.5 | 0.7 |

| 2012 | 123.0 | 19.5 | 142.5 | 0.6 |

| 2013 | 127.5 | 22.1 | 149.5 | 0.7 |

| 2014 | 130.8 | 28.3 | 159.1 | 0.8 |

| 2015 | 218.6 | 34.3 | 252.9 | 1.4 |

| 2016 | 265.5 | 40.2 | 305.8 | 3.8 |

| 2017p | 339.5 | 49.2 | 388.6 | 2.8 |

p : Préliminaires

Il existe des différences de prix entre les zones de pêche et celles-ci peuvent être expliquées par certains facteurs, dont les principaux sont les dates d’ouverture de la saison de pêche (le prix du crabe est plus élevé en début de saison de pêche), la proximité ou l’éloignement des marchés desservis par les usines, la taille et la qualité du crabe. Par ailleurs, le prix aux Îles-de-la-Madeleine est souvent plus élevé que celui des autres secteurs maritimes. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est la région où les débarquements sont les moins élevés et conséquemment, cette offre limitée de crabe des neiges aux Îles exercerait des pressions à la hausse sur les prix.

3.3. Les prix moyens au débarquement

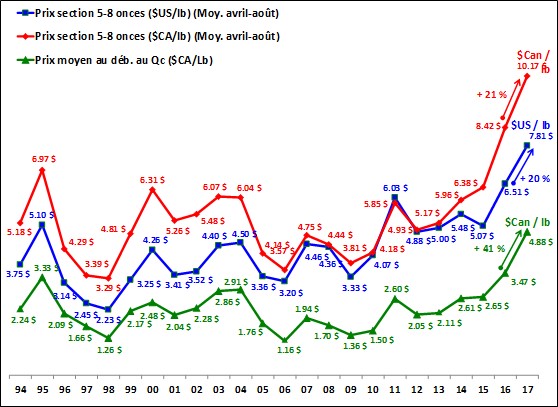

Les prix moyens au débarquement du crabe des neiges au Québec et au Canada suivent généralement la tendance des prix sur un marché de référence.

Figure 7: Prix du crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent sur la côte est américaine et prix moyen au débarquement au Québec, 1994-2017

Source : Seafood Price Current – Urner Barry’s COMTELL; MPO, région du Québec.

Compilation : Services stratégiques, MPO, région du Québec.

p : données préliminaires.

Description

La figure 7 illustre le prix du crabe des neiges sur la côte est américaine en dollar canadien et américain ainsi que le prix moyen au débarquement au Québec entre 1994 et 2017.

| Année | Prix section 5-8 onces ($US/lb) (Moyenne avril-août) | Prix section 5-8 onces ($CA/lb) (Moyenne avril-août) | Prix moyen au débarquement au Qc |

| 1994 | 3.75 | 5.18 | 2.24 |

| 1995 | 5.10 | 6.97 | 3.33 |

| 1996 | 3.14 | 4.29 | 2.09 |

| 1997 | 2.45 | 3.39 | 1.66 |

| 1998 | 2.23 | 3.29 | 1.26 |

| 1999 | 3.25 | 4.81 | 2.17 |

| 2000 | 4.26 | 6.31 | 2.48 |

| 2001 | 3.41 | 5.26 | 2.04 |

| 2002 | 3.52 | 5.48 | 2.28 |

| 2003 | 4.40 | 6.07 | 2.86 |

| 2004 | 4.50 | 6.04 | 2.91 |

| 2005 | 3.36 | 4.14 | 1.76 |

| 2006 | 3.20 | 3.57 | 1.16 |

| 2007 | 4.46 | 4.75 | 1.94 |

| 2008 | 4.36 | 4.44 | 1.70 |

| 2009 | 3.33 | 3.81 | 1.36 |

| 2010 | 4.07 | 4.18 | 1.50 |

| 2011 | 6.03 | 5.85 | 2.60 |

| 2012 | 4.88 | 4.93 | 2.05 |

| 2013 | 5.00 | 5.17 | 2.11 |

| 2014 | 5.48 | 5.96 | 2.61 |

| 2015 | 5.07 | 6.38 | 2.65 |

| 2016 | 6.51 | 8.42 | 3.47 |

| 2017 | 7.81 | 10.17 | 4.88 |

Le prix de la section de crabe des neiges (5 – 8 onces) sur le marché américain est passé de 6,51 $US/livre à 7,81 $US/livre entre les saisons de pêche d’avril à août de 2016 et 2017, soit une hausse de 20 %. La baisse de l’offre américaine de crabe des neiges en Alaska et des quotas à Terre-Neuve explique cette pression à la hausse sur le prix en dollars US.

Au cours des dernières années, l’offre américaine de crabe royal et de crabe des neiges a été en baisse. Après avoir connu une baisse de 40 % lors de la saison de pêche 2015-2016, les quotas de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) ont subi une autre forte baisse de 50 % au cours de la dernière saison de pêche 2016-2017. À cela, il faut ajouter la fermeture complète de la pêche de Tanner Crab et une réduction de 15 % des quotas de Red King Crab, toutes deux des espèces concurrentes du crabe des neiges canadien, puisqu’elles sont également vendues en sections. Cette baisse importante de l’offre mondiale de crabe des neiges s’est traduite par une plus forte demande du crabe des neiges canadien, et par-delà par de fortes pressions à la hausse sur les prix moyens au débarquement.

En dollars canadiens, le prix est passé de 8,42 $CAN/livre en 2016 à 10,17 $CAN/livre en 2017, soit une hausse de 21 % et ce, en raison de la faiblesse du dollar canadien par rapport à la devise américaine.

Les quotas de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) connaîtront à nouveau une baisse de 12 % pour la saison de pêche de 2017-2018, pour totaliser 18,9 millions de livres. Il s’agit du plus bas quota de crabe des neiges d’Alaska depuis la mise en place du programme de rationalisation de la ressource en 2005. Depuis la saison de pêche 2014-2015, alors que les quotas étaient de 70 millions de livres, les contingents de crabe des neiges d’Alaska (Opilio) ont diminué de 70 %.

3.4. L’économie générée par la pêche du crabe des neiges

En 2017, il y avait 324 entreprises de pêche actives qui ont effectué au moins un débarquement dans la province. De ce nombre, cinq entreprises provenaient de l’extérieur du Québec. Parmi les pêcheurs québécois actifs, on retrouve 12 entreprises ou communautés autochtones de la Gaspésie et de la Côte-Nord, dont la pêche du crabe des neiges est la principale pêcherie. En 2017, les débarquements de crabe des neiges par les peuples autochtones ont totalisé 4 490 tonnes pour une valeur de 48,8 millions $, soit respectivement 51 % et 76 % du volume et de la valeur totale des captures par les peuples autochtones dans la région du Québec. En ordre d’importance, les communautés autochtones ont débarqué du crabe des neiges dans les zones 12, 16, 17, 15 et 12A. Les zones 12, 16 et 17 sont les zones de pêches les plus lucratives pour les communautés autochtones.

En fonction de leurs activités, les acheteurs de crabe des neiges sont regroupés en trois catégories : les usines de transformation de produits marins, les titulaires de permis de vente au détail (incluant les restaurants et les poissonneries) et les consommateurs. En 2016, 52 acheteurs québécois ont acheté du crabe des neiges à des fins de transformation, de vente de gros et de détail. Les expéditions de crabe des neiges issues des usines de transformation des secteurs maritimes du Québec s’élevaient à 12 335 tonnes pour une valeur de 177,9 millions $, en hausse de 9 % et de 36 % respectivement par rapport à 2016.

La valeur des expéditions de crabe des neiges transformé représente près du double de celle des débarquements. Cette augmentation correspondant à la valeur ajoutée que subit le crabe des neiges avant d’être expédié par les usines de transformation et les autres acheteurs. Les produits issus de la transformation du crabe des neiges se présentent sous les formes suivantes : sections (pinces et pattes), chair (décortiquée et écaillée), entière ou dans l’écaille, autres formes (sections incomplètes, morceaux, pinces, épaules, bouts de pattes, etc.).

Le crabe des neiges en sections représente la principale forme de production des usines du Québec maritime avec une part relative des expéditions de 64 % en volume et de 71 % en valeur. Le crabe entier arrive au second rang avec des parts de 28 % du volume et de 20 % en valeur. La chair décortiquée et écaillée et d'autres formes de produits arrivent ex aequo au troisième rang avec des parts de 4 % chacune, tant en volume qu’en valeur.

En termes d’emplois, la filière de la pêche du crabe des neiges au Québec participe de façon importante à la création d’emplois dans les trois secteurs maritimes où le marché de l’emploi est souvent précaire et saisonnier. Le secteur primaire de la capture du crabe des neiges génère 1 260 emplois directs (pêcheurs-propriétaires et aides-pêcheurs). Quant au secteur secondaire de la transformation du crabe des neiges, le nombre total d’emplois est estimé à 1 443 travailleurs (37 % du total) répartis comme suit entre les trois secteurs maritimes : 624 sur la Côte-Nord, 586 en Gaspésie / Bas-Saint-Laurent et 233 aux Îles-de-la-Madeleine.

3.5. Le commerce international du crabe des neiges

Outre le marché domestique, les usines de transformation exportent une part importante de la production de crabe des neiges. La valeur des exportations canadiennes et québécoises a fortement augmenté au cours des dernières années, et ce, à l’instar de la hausse des prix moyens au débarquement. En 2017, la valeur des exportations québécoises de crabes des neiges a totalisé 186,7 millions $, un record historique pour une troisième année consécutive, en hausse de 23 % par rapport à 2016 et de 203 % par rapport à 2010. Entre 2010 et 2017, le volume exporté et la moyenne annuelle des prix à l’exportation du crabe des neiges au Québec ont augmenté de 29 % et de 136 % respectivement.

Entre 2008 et 2017, la principale destination des exportations québécoises a été le marché américain qui a reçu en moyenne 93 % du volume et de la valeur de celles-ci. Le Japon occupe le second rang avec une part de 5 % en volume et de 6 % en valeur des exportations québécoises de crabes des neiges. Mentionnons que plus de 95 % du crabe des neiges au Japon est utilisé dans la fabrication de bâtonnets de poisson et de sushis. Le crabe des neiges consommé en sections gagne en popularité. La Chine arrive au 3e rang des exportations québécoises de crabes des neiges avec une part de marché minime de 1 %.

Il ressort de ces statistiques que les exportations québécoises de crabes des neiges sont très peu diversifiées et dépendent beaucoup du marché américain. Une plus grande diversification des marchés serait souhaitable, car elle offrirait la possibilité de compenser la mauvaise performance sur un marché par les bonnes performances sur d’autres marchés. À ce propos, les pays de destination des exportations canadiennes de crabes des neiges sont davantage diversifiés. En effet, les exportations canadiennes sont expédiées aux États-Unis dans une proportion de 75 %, de 14 % en Chine et de 7 % au Japon. Plusieurs autres pays importent également du crabe des neiges canadien avec une part de marché de 4 %.

L’Europe n’est pas un marché de prédilection du crabe des neiges. Les consommateurs européens consomment davantage de crabes tourteau. Quant à la consommation du crabe des neiges en sections, il ne s’agit pas d’une habitude alimentaire largement répandue en Europe occidentale, comme c’est le cas en Amérique du Nord. Pour cette raison, la demande européenne de crabe des neiges est minime. Ce marché demeure à être développé davantage dans l’avenir.

3.6. Les enjeux économiques de la pêche du crabe des neiges

Plusieurs enjeux économiques pourraient avoir dans les années à venir des impacts, tantôt positifs, tantôt négatifs, sur le marché mondial du crabe et plus spécifiquement, sur les exportations canadiennes et québécoises de crabes des neiges.

Au cours des prochaines années, les captures de crabe des neiges déjà commencées dans la mer de Barents pourraient affecter les prix de crabe des neiges. En 2017, les débarquements norvégiens de crabe des neiges ont été de 3 100 tonnes, alors que les débarquements russes sont estimés à 7 800 tonnes, pour un grand total d’environ 10 900 tonnes. Entre 2014 et 2017, ces captures de crabe des neiges dans la mer de Barents ont augmenté de 160 %. Bien que les débarquements soient minimes à ce moment-ci, la biomasse y est très abondante et la Russie et la Norvège sont intéressées à exploiter cette ressource. Une plus grande exploitation de la ressource de la mer de Barents aurait des répercussions à la hausse sur l’offre mondiale de crabe des neiges et conséquemment, à la baisse sur les prix internationaux du crabe des neiges.

La faiblesse actuelle du dollar canadien par rapport au dollar américain est un facteur économique favorable pour les exportateurs canadiens et québécois. Dès lors, les exportations de crabe des neiges à prix égal rapportent davantage en dollars canadiens aux exportateurs canadiens sur le marché principal d’exportation que sont les États-Unis. Rien ne laisse présager dans un avenir prévisible que le dollar canadien va s’apprécier de façon importante par rapport à la devise américaine.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 350 millions $ en exportations, l’industrie québécoise des pêches demeure très sensible aux fluctuations des marchés internationaux. À ce propos, les récentes mesures protectionnismes annoncées par les États-Unis sont assurément une source d’inquiétude pour les industriels québécois qui exportent principalement aux États-Unis.

En ce qui a trait au crabe des neiges spécifiquement, la tendance à la baisse de l’offre domestique américaine de crabe des neiges et de crabe royal des dernières années joue en faveur des exportateurs québécois et canadiens de crabe des neiges. En effet, pour satisfaire la forte demande de ce crustacé très prisé par les consommateurs américains, les acheteurs américains n’ont d’autre choix que de s’approvisionner en crabe des neiges canadien, la meilleure option économique en raison de la proximité géographique des deux marchés.

L’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) souhaite étendre la certification MSC à la pêche du crabe des neiges dans le nord du golfe du Saint-Laurent. Cette certification procure un avantage concurrentiel sur les marchés internationaux. Dans un désir de diversification des marchés, notamment du côté de l’Europe occidentale, cette certification permettrait de préserver et d’ouvrir des marchés pour le crabe du nord du Golfe, puisque les consommateurs américains et européens sont plus sensibles à des produits marins issus d’une pêche durable.

En 2017, une alliance de groupes environnementaux aux États-Unis a demandé au gouvernement américain de bannir les importations de crabes des neiges du Canada à moins que le gouvernement canadien n’accentue ses efforts pour sauver les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition. En 2018, Pêches et Océans Canada a mis en place diverses mesures de gestion aux crabiers afin que cette pêche ne nuise pas à la survie de la baleine noire.

Cela n’a pas empêché la pêche du crabe des neiges de la zone 12 de voir sa certification de pêche durable suspendue. Le Marine Stewardship Council (MSC) en a fait l’annonce en mars 2018 évoquant que la pêche ne remplit plus les conditions liées aux espèces en voie de disparition, menacées et protégées. Conséquemment, le crabe des neiges pêché dans les zones 12, 12E, 12F et 19 ne pouvait donc plus être vendu avec le seau de la MSC le certifiant issu d’une pêche durable. En 2018, le MPO a mis en place des mesures de gestion supplémentaires pour la protection de la baleine noire, dont certaines ont été élaborées avec l’industrie. Le MSC évalue annuellement si ces mesures répondent aux conditions pour maintenir la certification.

De l’avis de plusieurs économistes et autres experts de l’économie mondiale, on parle de plus en plus de la possibilité d’une récession économique mondiale dans un avenir prochain. Lorsque la conjoncture économique est en mode de récession, cela se traduit toujours par une perte de confiance des consommateurs qui, dans ce contexte, limitent leurs dépenses en consommation de divers biens. La demande de produits marins haut de gamme, tels que le crabe des neiges, le homard et la crevette nordique, n’est pas épargnée par ce phénomène, puisque les consommateurs préfèrent alors se procurer des produits marins à meilleur marché. La fréquentation des restaurants spécialisés en poissons et fruits de mer (Ex. : Red Lobster aux États-Unis) diminue également en période de récession. Bref, des incertitudes fondées planent au-dessus de la demande mondiale de crabe des neiges au cours des prochaines années.

4. Enjeux de gestion

La section sur les enjeux de gestion donne un aperçu des questions clés de gestion et des problèmes propres à la pêche du crabe des neiges de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent. Les enjeux ont été élaborés en tenant compte des différentes politiques et différents cadres des pêches en vigueur au niveau de la conservation et la durabilité des pêches autochtones et commerciales, dont entre autres le Cadre pour la pêche durable qui regroupe plusieurs cadres et politiques visant la conservation et l’utilisation durable des ressources ainsi que la Stratégie relative aux pêches autochtones afin de favoriser l’intégration des Premières Nations dans la gestion des pêches. Le Cadre pour la pêche durable ainsi que les différentes politiques qui y sont liées sont disponibles sur le site Internet de Pêches et Océans Canada.

Les principaux enjeux ont été identifiés à partir du profil de durabilité de la pêche, des comptes rendus des comités consultatifs, de la pré-évaluation pour l’obtention de la certification MSC et de rencontres avec l’industrie de la pêche et les Premières Nations.

4.1. Exploitation durable du crabe des neiges

La conservation de la ressource est un argument prioritaire dans la prise de décision liée à l’exploitation de la ressource. L’approche de précaution (AP) fait partie du Cadre pour la pêche durable et exige l’établissement de points de référence ainsi que l’élaboration de règles de décision visant à maintenir un taux d’exploitation optimal selon l’état des stocks. Les éléments requis pour l’implantation de l’AP dans la pêche du crabe des neiges des zones côtières du nord du Golfe, comme les indicateurs, les points de référence et les règles de décision, sont en cours de développement.

Les crabes adolescents et blancs sont susceptibles d’être capturés accessoirement dans les casiers. L’augmentation de la capture de crabe à carapace molle et adolescent pourrait être un signe de diminution de la biomasse exploitable. Comme ils constituent le recrutement, des mesures doivent être mises en place pour suivre le niveau des captures et les maintenir au plus bas possibles. Afin de limiter le niveau de capture de ses composantes, un suivi adéquat et des mesures de protection doivent être mis en place.

Enfin, les évaluations de stocks sont basées sur des données scientifiques provenant de la pêche ou des relevés et l’intégration des connaissances et du savoir des pêcheurs représente un défi. Ces informations pourraient aider l’interprétation des changements de l’état de la ressource et permettraient d’identifier des pistes d’études ou de recherche.

4.2. Habitat et écosystème