Crabe des neiges (Chionoecetes opilio) Région de Terre-Neuve et du Labrador - 2009-2011

Table des matières

2.0 ÉVALUATION ET ÉTAT DES STOCKS

- 2.1 Biologie de l’espèce

- 2.2 Science

- 2.3 Taux de captures commerciales

- 2.4 Relevés au casier dans les eaux côtières

- 2.5 Relevés plurispécifiques au chalut de fond

- 2.6 Maladie du crabe amer

- 2.7 Effets indirects de la pêche

- 2.8 Prédation

- 2.9 Sources d’incertitude

- 2.10 Mortalité due à la manipulation

- 2.11 Perspectives pour 2009

- 2.12 Renseignements supplémentaires

- 2.13 Documents de recherche

- 2.14 Considérations de gestion

4.0 QUESTIONS DE GESTION

- 4.1 Tri sélectif

- 4.2 Accès à la pêche au-delà des 200 milles

- 4.3 Renouvellement de l’industrie

- 4.4 Fermetures en raison de la présence de crabes à carapace molle

- 4.5 Dispositif d’évasion des petits crabes

- 4.6 Autres critères applicables aux permis de pêche côtière

- 4.7 Considérations liées aux océans et à l’habitat

- 4.8 Incidences des engins de pêche

7.0 MESURES DE GESTION

- 7.1 Plan de gestion intégrée de la pêche entrant en vigueur en 2009

- 7.2 Total autorisé des captures

- 7.3 Quotas pour 2009 dans les zones situées en deçà de la limite des 200 milles

- 7.4 Quotas individuels

- 7.5 Saisons de pêche

- 7.6 Limites de débarquements par sortie et par semaine, et semaines de débarquements

- 7.7 Nombre maximal de casiers

- 7.8 Gestion et surveillance des prélèvements

- 7.9 Modifications au plan de gestion

- 7.10 Autres mesures de gestion

- 7.11 Délivrance des permis

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1: Quantité, valeur et prix moyen des débarquements de crabe des neiges (1990- 2008)

- Tableau 2 : Nombre de bateaux de pêche du crabe en activité, par longueur de bateau

- Tableau 3 : Pourcentage attribuable au crabe dans la valeur totale des débarquements par flottille et division de l’OPANO où se situe le port d’attache – 2008

- Tableau 4 : Débarquements moyens de crabe des neiges (tonnes) par type de permis et division de l’OPANO

- Tableau 5 : Transformateurs de crabe – Terre Neuve et Labrador (1999-2008)

- Tableau 6 : Volume et valeur des exportations de crabe – par destination – 2008

- Tableau 7 : Zones de pêche du crabe des neiges

- Tableau 8 : Total autorisés des captures pour 2009

- : Saison de pêche du crabe des neiges de 2009

- Tableau 10 : Limites de débarquements par semaine et par sortie pour 2009

- Tableau 11 : Nombre maximal de casiers - 2009

- Tableau 12 : Permis de pêche du crabe des neiges en 2009

Liste des figures

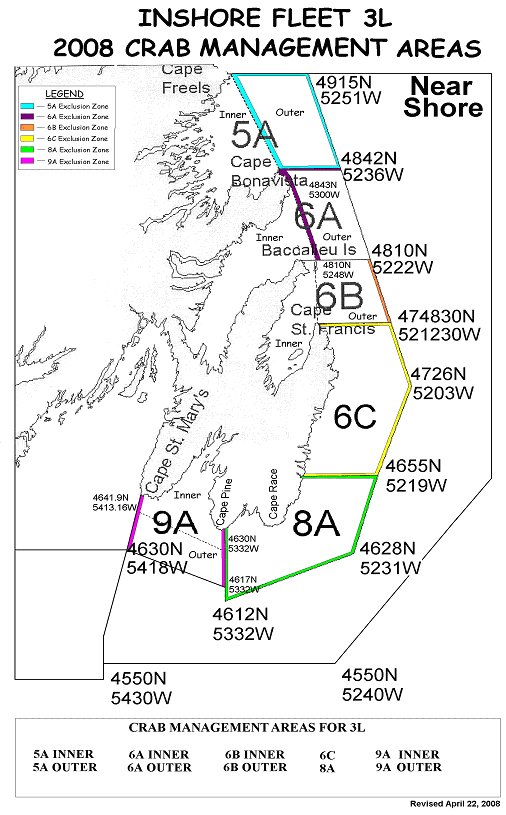

- Figure 1 : Répartition spatiale de l’effort de pêche commerciale en 2008

- Figure 2 : Tendances des débarquements, par division de l’OPANO et globalement.

- Figure 3 : Tendances, selon le relevé plurispécifique, des indices de l’abondance et de la biomasse exploitable dans les division 2J3KLNO en automne (en haut) et dans les divisions 3LNOPs au printemps (en bas).

- Figure 4: Total autorisé des captures (1999 – 2008)

- Figure 5 : Débarquements hebdomadaires des crevettiers et des crabiers de < 65 pi en 2008.

- Figure 6 : Prix moyen du crabe au débarquement (1990-2008)

- Figure 7 : Prix à l’importation aux États Unis – Sections de crabe des neiges de Terre Neuve et Labrador de 5-8oz ($ É. U./lb)

AVANT-PROPOS

Le présent Plan de gestion intégrée de la pêche (PGIP ) a pour but de définir les principaux objectifs et exigences applicables à la pêche du crabe des neiges (Chionoecetes opilio) dans la Région de Terre Neuve et du Labrador, soit dans les divisions et sous-divisions 2HJ, 3KLNOPsn et 4R de l’OPANO. Le plan porte sur les activités de pêche dans les zones de pêche du crabe (ZPC) 1 à 12 ainsi que sur les mesures de gestion qui serviront à atteindre les objectifs établis. Ce document sert aussi à communiquer des renseignements à propos de la pêche et de sa gestion au personnel du MPO, aux organes de cogestion reconnus par la loi et aux autres intervenants. Il présente une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.

Le présent PGIP est un document qui n’a pas force exécutoire; il ne peut donc être à la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et il ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au Ministre par la Loi sur les pêches. Le Ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP , conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur les pêches.

Dans tous les cas où le MPO est responsable de la mise en œuvre d’obligations découlant d’accords sur des revendications territoriales, la mise en oeuvre du PGIP devra respecter ces obligations. Quand un PGIP n’est pas compatible avec des obligations découlant d’accords sur des revendications territoriales, les conditions de ces accords l’emporteront sur les dispositions incompatibles du PGIP .

James W. Baird

Directeur général régional

Région de Terre-Neuve et Labrador

INTRODUCTION

Le présent Plan de gestion intégrée de la pêche (PGIP ) expose la politique du ministre des Pêches et des Océans au sujet de la gestion de la pêche du crabe des neiges dans la Région de Terre Neuve et du Labrador. Ainsi que cela est le cas pour toute politique, le Ministre conserve le pouvoir discrétionnaire d’y faire exception ou de la modifier à tout moment. Pêches et Océans Canada (le MPO) entend bien, toutefois, suivre le processus de gestion établi dans ce PGIP pour contribuer à mieux encadrer cette pêche et à rendre son avenir plus certain.

Ce PGIP entre en vigueur le 1er avril 2009. Il pourra ensuite être reconduit chaque année. Les éléments qui le constituent resteront en vigueur pendant toute la durée du plan, mais on procédera à des examens annuels de l’état de la ressource et les quotas seront rajustés en conséquence. Les intéressés peuvent consulter le site Web de Pêches et Océans Canada portant sur les décisions de gestion des pêches pour avoir plus de renseignements sur les quotas annuels, les saisons de pêche et les autres mesures de gestion.

Les objectifs à court et à long terme de la pêche du crabe des neiges se prêtent à l’adoption d’une approche plus structurée, systématique et inclusive dans la gestion de la pêche. L’établissement d’objectifs permet aux utilisateurs de la ressource et au MPO de travailler ensemble à l’élaboration de décisions claires, ayant des effets mesurables et de longue durée dans la gestion de la pêche. Les décisions visant les objectifs à court et à long terme contribueront à établir le cadre nécessaire pour quantifier les directives sur la gestion de la pêche et appliquer les processus d’analyse des risques. Les divers secteurs du MPO (Sciences et Gestion des pêches et de l’aquaculture, notamment) jouent à cet égard des rôles essentiels, donnant lieu à des interactions avec l’industrie de la pêche ainsi qu’avec le gouvernement de Terre Neuve et Labrador par l’entremise du ministère des Pêches et de l’Aquaculture.

1.0 APERÇU DE LA PÊCHE

1.1 Historique de la pêche

Les premiers débarquements de crabe des neiges à Terre-Neuve remontent à la fin des années 1960. Il s’agissait de prises accessoires de crabe provenant de la pêche du poisson de fond au filet maillant dans la baie de la Trinité. Dans les années 1970, des pêches dirigées du crabe des neiges se sont développées le long de la côte nord-est, principalement dans la division 3L de l’OPANO, puis dans 3K. La pêche du crabe a été sporadique dans la sous division 3Ps de l’OPANO dans les années 1970 et ce n’est qu’au milieu des années 1980 qu’elle y a été pratiquée régulièrement. Des pêches exploratoires de petite envergure ont commencé dans 4R à la fin des années 1980, d’abord dans la baie St. George et dans la baie des Îles, mais elles n’ont pas produit de débarquements importants avant le début des années 1990. La pêche au Labrador, soit dans la division 2J de l’OPANO, a commencé au milieu des années 1980.

Les pêcheurs de crabe des neiges de la Région de Terre-Neuve et du Labrador qui pratiquaient cette pêche avant son expansion dans les années 1980 ont été désignés comme titulaires de permis de pêche « à temps plein ». Pratiquement tous ces titulaires de permis exploitent actuellement des bateaux de 50 à 64,11 pi (de 15 à 20 m). Au début, les détenteurs de permis de pêche à temps plein pratiquaient leur activité dans des eaux relativement proches de la côte, mais ils ont depuis relocalisé leur pêche au delà de 50 milles de la terre.

Des pêches « d’appoint » ont été établies dans 2J, 3K et 3Ps en 1985 et dans 3L en 1987. Elles avaient pour but de donner aux pêcheurs un accès au stock de crabe des neiges pour suppléer à leurs revenus, réduits par le déclin des stocks de poisson de fond. Les titulaires de permis de pêche d’appoint dans toutes les zones utilisent des bateaux dont la longueur s’échelonne entre 34 et 64,11 pi. En 1994, la flottille des titulaires de permis de pêche d’appoint de 3L a été subdivisée en fonction de la jauge brute des bateaux, les pêcheurs dont les bateaux avaient au moins 40 tonneaux de jauge brute (TJB) formant la flottille des grands bateaux de pêche d’appoint et ceux dont les bateaux étaient plus petits constituant la flottille des petits bateaux de pêche d’appoint. Ces deux flottilles de pêche d’appoint dans 3L ont ensuite fait l’objet d’une séparation géographique en 1997 et ont reçu des quotas différents. La flottille de grands bateaux de pêche d’appoint est allée pêcher plus loin des côtes, dans les mêmes eaux que la flottille de pêcheurs à temps plein. Seules les flottilles de petits bateaux de pêche d’appoint et de bateaux de pêche côtière pouvaient désormais pêcher le crabe des neiges en deçà de 50 milles depuis la côte.

Dans les divisions 2J et 3K, la flottille de pêche d’appoint et la flottille de pêcheurs à temps plein pêchent dans les mêmes eaux. Il n’y a pas de permis de pêche du crabe à temps plein dans 3Ps.

Des permis saisonniers temporaires de pêche du crabe des neiges ont aussi été délivrés aux exploitants de bateaux de moins de 35 pieds de longueur hors tout d’abord, en 1995. Comme leur nom l’indique, ces permis n’étaient octroyés que de manière saisonnière à des entreprises utilisant des petits bateaux, suite à l’accroissement des stocks de crabe des neiges et au déclin de ceux de poisson de fond, dont ces entreprises avaient toujours dépendu. Les pêcheurs ont établi des critères de sélection pour l’octroi de ces permis, qui ont été attribués par tirage au sort. Il en a été délivré environ 400. De 1996 à 1998, ces permis saisonniers temporaires ont été accessibles à tous les chefs des entreprises appartenant à ce qu’on appelle le « noyau » qui avaient des bateaux de moins de 35 pieds et qui étaient prêts à participer à la pêche selon les critères établis par les pêcheurs. Le nombre d’entreprises participantes augmenta chaque année, suivant la hausse des quotas de crabe des neiges et le déclin des stocks de poisson de fond ou les moratoires sur la pêche parmi ces stocks.

Le 14 février 2003, le Ministre annonçait la conversion des permis saisonniers temporaires de pêche du crabe des neiges en permis de pêche côtière de ce crustacé. Les pêcheurs qui avaient été titulaires d’un permis saisonnier temporaire pour pêcher le crabe des neiges en 2000, 2001 ou 2002 devenaient admissibles à un permis de pêche côtière du crabe des neiges pour 2003, permis qui est de nouveau délivré chaque année. (Consulter la politique de délivrance des permis dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador pour avoir plus de précisions sur le processus de conversion.)

1.2 Type de pêche

La pêche du crabe des neiges dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador est une pêche commerciale. Le maillage minimal réglementaire des casiers permet aux petits crabes, c’est-à-dire aux femelles et mâles de taille inférieure à la taille minimale réglementaire de capture, de s’échapper. Tout crabe n’ayant pas la taille minimale qui reste dans les casiers est remis à l’eau par le pêcheur.

À la fin des années 1980, des quotas ont été appliqués dans toutes les zones de gestion. Dans toutes les flottilles, un nombre maximal de casiers, des quotas, des zones de pêche et, dans de nombreux cas, des saisons de pêche différentes ont été adoptés. Peu à peu, les saisons de pêche ont débuté plus tôt et depuis quelque temps, la pêche a lieu essentiellement au printemps, ce qui permet de réduire la quantité de crabes à carapace molle parmi les captures. Un protocole sur les crabes à carapace molle, fondé sur un quadrillage géographique, a été instauré en 2004; il a pour effet d’entraîner la fermeture de certains lieux de pêche lorsque le pourcentage de crabes à carapace molle parmi les crabes de taille réglementaire est supérieur à 20 %. En 2009, dans 3L, les pêcheurs de crabe des neiges ont adopté un protocole sur les crabes à carapace molle fixant ce pourcentage à 15 %.

La pêche est gérée au moyen de quotas individuels (QI). Les QI sont fixés en fonction du nombre de titulaires de permis et du quota de chaque flottille dans une zone de pêche donnée. Ils varient aussi selon la grandeur des bateaux, le lieu géographique et les parts des captures autorisées allouées aux flottilles.

Pour qu’on puisse surveiller la conformité à la réglementation sur les zones de pêche, toutes les flottilles de pêche à temps plein et de pêche d’appoint ont été obligées d’utiliser un système (électronique) de surveillance des bateaux (SSN) à partir de 2004.

1.3 Type d’engin de pêche

Les pêcheurs de crabe utilisent des casiers coniques appâtés dont le maillage minimal réglementaire est fixé à 65 mm. La taille minimale réglementaire des crabes pouvant être gardés par le pêcheur est de 95 mm de largeur de carapace (LC). Cette taille exclut les femelles de la pêche, tout en permettant de conserver une partie des adultes mâles dans la population pour la reproduction.

1.4 Participants

Entre 2003 et 2008, environ 3 498 entreprises de pêche ayant des bateaux de moins de 65 pieds ont participé à la pêche du crabe des neiges. En 2009, ce nombre avait été ramené à 3 455, suite à des absorptions d’entreprises. Cette année là, environ 10 000 personnes (propriétaires d’entreprise de pêche et membres d’équipage) ont pris part à la pêche du crabe des neiges dans la Région de Terre Neuve et du Labrador.

1.5 Lieu de la pêche

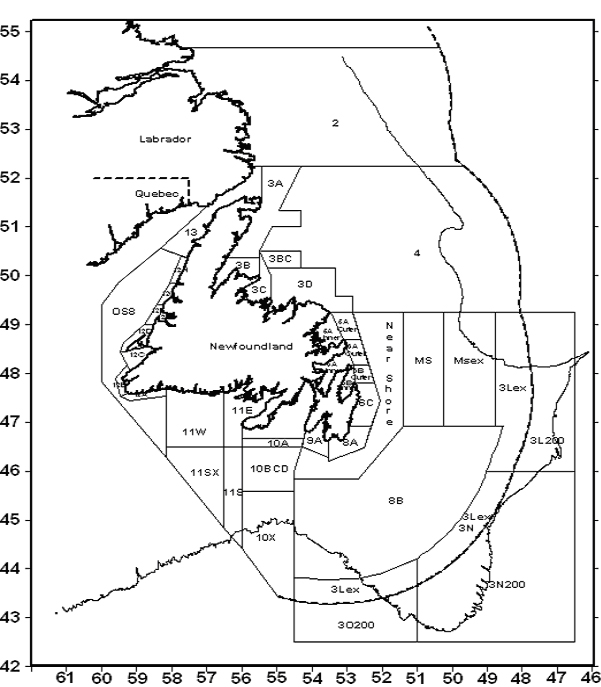

Le présent plan de gestion porte sur la pêche du crabe des neiges dans les divisions 2 et 3 de l’OPANO ainsi que dans les eaux de 4R3Pn situées dans la zone de pêche du crabe (ZPC) 12. La ZPC 13, dans le nord de 4R, est cogérée par la Région de Terre-Neuve et du Labrador et par la Région du Québec. Les mesures de gestion visant la ZPC 13 sont incluses dans le Plan de gestion intégrée de la pêche du crabe des neiges de la zone 13.

Les titulaires de permis de pêche du crabe ont accès aux quotas propres à leur flottille dans la division de l’OPANO où se situe leur lieu de résidence. Le lieu de la pêche est déterminé par l’emplacement des zones de pêche du crabe au sein de chaque division de l’OPANO. Les zones de pêche du crabe ont été créées pour régir la répartition de l’effort de pêche et empêcher une surexploitation locale. À partir du milieu des années 1990, la pêche s’est étendue sur une plus grande zone géographique, les bateaux allant pêcher jusqu’à la limite des 200 milles et même au delà.

L’effort de pêche a augmenté depuis les années 1980. Ces dernières années, il était réparti sur une vaste superficie (fig. 1). Cette expansion est largement attribuable à la large distribution du crabe, présent dans pratiquement chaque division de l’OPANO.

1.6 Débarquements provenant des divisions de l’OPANO

Les débarquements annuels de toutes les zones combinées ont été inférieurs à 5 000 tonnes métriques (tm) pendant la majeure partie des années 1970, puis ils ont augmenté au point de dépasser les 10 000 tm à la fin de cette décennie (fig. 2). De 1979 à 1984, les débarquements ont été relativement stables, se situant en moyenne à environ 12 000 tm. Ils ont par la suite connu un déclin progressif et n’étaient plus que de 6 700 tm en 1987. Par la suite, ils ont régulièrement augmenté et, en 1999, ils ont atteint un pic sans précédent de plus de 69 000 tm, essentiellement en raison de l’expansion de la pêche vers les eaux du large. Les débarquements ont diminué de 20 %, pour se chiffrer à 55 400 tm, en 2000 et ils ont peu changé ensuite, avant de chuter en 2005 à 44 000 tm, par rapport à un quota de 50 000 tm. L’écart par rapport au quota était dû principalement à une fermeture précoce de la pêche dans la division 3K, en raison d’une forte abondance de crabes à carapace molle. En 2006, les captures ont été d’environ 47 248 tm par rapport à un quota de 46 233 tm, tandis qu’en 2008, les débarquements ont été d’environ 57 749 tm, pour un quota de 54 338 tm. La plus grosse partie des débarquements est toujours venue des divisions 3KL.

Les fortes augmentations des débarquements de crabe des neiges à la fin des années 1990 s’expliquent par deux grands facteurs :

- Une biomasse élevée, grâce à des années successives de bon recrutement;

- Une importante expansion de l’étendue géographique de la pêche, les bateaux allant capturer le crabe jusqu’à une distance de 200 milles des côtes et au-delà.

Figure 1: Répartition spatiale de l’effort de pêche commerciale en 2008

Figure 2 : Tendances des débarquements, par division de l’OPANO et globalement.

1.7 Période de pêche

Habituellement, la pêche du crabe des neiges dans 3L et 3Ps commence au début de mai, si les conditions météorologiques sont favorables. Dernièrement, la saison de pêche du crabe des neiges a ouvert au début d’avril et les titulaires de permis ont pratiqué la pêche en fonction des conditions météorologiques dans les différentes zones. Par le passé, la durée de la saison variait et il y avait une pêche de fin d’automne et une fermeture obligatoire de la pêche pendant la période de plus forte abondance des crabes à carapace molle, soit en août et en septembre. En 2000, la saison a pris fin le 15 décembre, avec une interruption de 2 mois en cours de saison pour éviter les crabes à carapace morale, en août et en septembre.

Une analyse des données sur les débarquements révèle que par le passé, une proportion de 90 à 95 % du crabe des neiges capturé alentour de l’île de Terre Neuve était pêchée avant la fin de juillet. Il était considéré comme moins risqué pour la conservation de pêcher les 5 à 10 % restants en août (période de pointe des crabes à carapace molle) plutôt que de prolonger la pêche en automne parmi une population comportant à la fois des crabes à carapace molle et des crabes à carapace dure nouvelle. À partir de 2001, la date de fermeture de la saison a été fixée au 31 août, les zones qui présentaient une forte abondance de crabes à carapace molle étant fermées à la pêche selon les besoins. Une fois fermées pour ce motif, ces zones demeuraient fermées le reste de la saison de pêche.

1.8 Processus consultatif et gestion intégrée

De vastes consultations, auxquelles participent l’Union des pêcheurs de Terre Neuve, l’Association of Seafood Producers (ASP), la Seafood Producers of Newfoundland and Labrador (SPNL), le gouvernement provincial et les comités de pêcheurs représentant les différentes flottilles, zone par zone, ont lieu chaque année dans toute la Région. À chacune de ces réunions, on discute des mesures de gestion en place et on fait le point sur les dernières données scientifiques et sur les priorités de la prochaine saison de pêche. Les pêcheurs présentent un aperçu de la pêche de l’année écoulée dans leurs zones respectives, en donnant leur point de vue sur l’état de la ressource et en formulant des recommandations au sujet des mesures de gestion, notamment en ce qui concerne les quotas, pour la saison prochaine.

1.9 Régime de gestion

La pêche est gérée selon un total autorisé des captures (TAC). Ce TAC est fondé sur la capture d’un pourcentage (taux d’exploitation) de la biomasse commerciale disponible (biomasse exploitable) estimée. Ce taux d’exploitation devrait viser à optimiser le rendement de la ressource et en même temps à réduire le risque de sa surexploitation.

Voici les principaux facteurs qui entrent en ligne de compte dans la gestion de la pêche du crabe des neiges dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador :

- Le maintien du potentiel de reproduction de la ressource;

- L’obtention de captures commerciales de crabes de taille réglementaire viables sur le plan écologique;

- La réduction du gaspillage grâce à une bonne manipulation des crabes à carapace molle ou des crabes de taille inférieure à la taille minimale réglementaire.

La gestion de la pêche du crabe des neiges comporte une interdiction de capturer toute femelle, ainsi que tout mâle dont la largeur de carapace est inférieure à 95 mm. La principale façon d’appliquer cette interdiction consiste à réglementer le maillage des casiers à crabe. Globalement, la stratégie de gestion vise à faire en sorte que les captures totales aient une incidence relativement faible sur le potentiel de reproduction des populations de crabe des neiges; elle vise aussi à permettre que les femelles, les mâles de taille inférieure à la taille réglementaire et les mâles de taille réglementaire qui ne sont pas pêchés restent suffisamment nombreux dans ces populations pour assurer la reproduction du crabe des neiges.

Pour atteindre la viabilité commerciale, des quotas sont établis en fonction des taux d’exploitation pouvant être soutenus à moyen et long terme.

Tout au long des années 1970, 1980 et jusque dans les années 1990, la pêche du crabe des neiges a été pratiquée dans sa totalité de manière concurrentielle dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador. Des quotas individuels (QI) ont été adoptés pour la première fois en 1995. Cette année là, la flottille de pêcheurs à temps plein de 3K a participé à un programme pilote de QI. En outre, toutes les entreprises auxquelles des permis saisonniers temporaires ont été octroyés en 1995 ont dû pêcher selon un quota individuel ou un quota par bateau. L’utilisation de quotas individuels s’est généralisée après 1995 et à l’heure actuelle toutes les flottilles pêchent selon ce régime de gestion.

Au fur et à mesure que la pêche s’est développée, on a modifié les saisons de pêche pour limiter les captures durant les périodes d’abondance des crabes dont la carapace était molle. Malgré les mesures prises pour les éviter, les captures de crabes à carapace molle sont restées d’un niveau très préoccupant, en particulier dans les divisions 2J et 3K ainsi que dans la sous division 3Ps. L’approche de gestion adoptée pour 2009 comprenait une ouverture précoce et un raccourcissement des saisons de pêche, des protocoles stricts sur les crabes à carapace molle, une présence accrue d’observateurs et des quotas plus bas dans certaines zones. La réduction de la longueur des saisons de pêche assure une protection supplémentaire à la ressource pendant les périodes où les crabes à carapace molle sont abondants.

2.0 ÉVALUATION ET ÉTAT DES STOCKS

2.1 Biologie de l’espèce

Le cycle biologique du crabe des neiges est caractérisé par une phase larvaire planctonique, qui suit l’éclosion printanière, et il comporte plusieurs stades avant la fixation des larves. Les juvéniles benthiques des deux sexes muent fréquemment et peuvent atteindre la maturité sexuelle à une largeur de carapace d’environ 40 mm (soit à ? 4 ans).

Le crabe croît par mues printanières successives. Les femelles cessent de muer après avoir atteint la maturité sexuelle, qui survient quand leur LC se situe entre 40 et 75 mm environ; elles ne contribuent donc pas à la biomasse exploitable. En revanche, les mâles ayant atteint la maturité (adolescents) peuvent continuer de muer chaque année jusqu’à leur mue terminale, stade où ils acquièrent de grosses pinces (stade adulte) qui les aident à s’accoupler. Les mues peuvent se produire chez les mâles jusqu’au stade adulte, correspondant à une LC de 40 à 115 mm; cela signifie que seule une partie d’une cohorte sera recrutée à la pêche à une LC de 95 mm (soit à ? 8 ans).

Les crabes adultes de taille réglementaire restent des crabes à nouvelle carapace ayant un faible rendement en chair tout le reste de l’année de leur mue terminale. Ils sont considérés comme des prérecrues jusqu’à l’année suivante, où ils commencent à contribuer à la biomasse exploitable en tant qu’adultes à carapace plus vieille. Les mâles peuvent vivre de 5 à 6 ans comme adultes après leur mue terminale.

Les gros crabes mâles sont présents le plus souvent sur les fonds vaseux ou constitués d’un mélange de vase et de sable, tandis que les plus petits crabes se trouvent fréquemment sur des substrats plus durs. Le régime alimentaire du crabe des neiges se compose de poissons, de mollusques fouisseurs, de vers polychètes, d’ophiures, de crevettes, de crabes des neiges et d’autres crustacés. Parmi les prédateurs du crabe des neiges, mentionnons diverses espèces de poissons de fond, le crabe des neiges lui-même et les phoques.

Les effets de la température sur le crabe des neiges varient selon son stade biologique. Les conditions froides sont propices à la survie des individus plus jeunes, tandis qu’aux stades plus avancés du cycle biologique elles favorisent une mue terminale hâtive, réduisant la proportion d’individus recrutés à la pêche. On a observé des relations négatives, décalées de 6 à 10 ans, entre la température au fond et les captures par unité d’effort (CPUE) chez le crabe des neiges, qui laissent entendre que dans le cycle biologique les effets positifs d’un recrutement par conditions froides sont plus importants que les effets négatifs des mêmes conditions à un âge plus avancé. Les conditions chaudes de l’océan qui ont persisté au cours de la dernière décennie laissent donc entrevoir de faibles perspectives de recrutement à long terme, comparativement au fort recrutement observé à la fin des années 1990.

2.2 Science

L’état de la ressource est évalué d’après les tendances des captures par unité d’effort (CPUE) dans la pêche, les indices de la biomasse exploitable, les perspectives de recrutement et les indices de la mortalité. Les données proviennent de relevés plurispécifiques au chalut de fond effectués en automne dans les divisions 2J et 3KLNO et au printemps dans la sous division 3Ps. Le chalut utilisé dans ces relevés plurispécifiques a été changé en automne 1995 pour un chalut à crevettes Campelen, qui s’est avéré plus efficace pour l’échantillonnage des crabes que le chalut à poisson de fond utilisé jusqu’alors. L’échantillonnage du crabe des neiges au printemps dans la sous-division 3Ps n’a pas commencé avant 1999.

Le relevé d’automne au chalut, qui a lieu après la saison de pêche, a été effectué dans la division 2H de 1996 à 1999, en 2004, en 2006 et en 2008. Les relevés au chalut réalisés au printemps (soit avant la pêche) sont jugés moins fiables que les relevés d’automne (effectués après la pêche), parce que certaines composantes de la population sont relativement mal échantillonnées au printemps, qui est la période d’accouplement et de mue. Des données proviennent aussi d’un relevé au casier effectué en collaboration par l’industrie et le MPO après la saison de pêche depuis 2003. Ce sont les relevés d’automne qui fournissent les données les plus récentes pour le processus régional annuel d’évaluation. Est également utilisée l’information provenant des relevés au casier réalisés par le MPO dans les eaux côtières et des relevés au chalut dans les divisions 3 KL, les données sur la pêche consignées dans les journaux de bord et les données sur les captures et l’effort recueillies par les observateurs, ainsi que des données d’échantillonnage biologique provenant de sources multiples.

La ressource est évaluée séparément dans les zones de pêche côtière et dans les zones de pêche hauturière de chaque division, s’il y a lieu (divisions 3KLPs et 4R). Les divisions 3NO sont entièrement une zone de pêche hauturière et il n’y a pas de distinction entre les zones de pêche côtière et de pêche hauturière dans les divisions 2HJ. On dispose de plus de données sur les eaux de pêche hauturière que sur celles dans lesquelles a lieu la pêche côtière dans la plupart des divisions. Un relevé plurispécifique au chalut, effectué chaque année en automne après la saison de pêche, donne un indice de la biomasse exploitable disponible pour la pêche l’année suivante. Les données du relevé au chalut ne sont utilisées que pour ce qui concerne les zones de pêche hauturière, parce que les zones de pêche côtière n’ont pas toujours été incluses dans ce relevé. La présence d’observateurs en mer et l’échantillonnage ont aussi été plus étendus dans les zones de pêche hauturière que dans celles de pêche côtière. De plus, les systèmes électroniques de surveillance des navires (SSN) ne sont utilisés qu’à bord des bateaux de pêche hauturière.

2.3 Taux de captures commerciales

En raison de modifications dans les mesures de gestion ainsi que dans les habitudes de pêche (du point de vue aussi bien spatial que temporel), les changements dans les taux de captures commerciales ne reflètent pas nécessairement l’évolution de l’état du stock ou de l’abondance de la ressource. On n’a donc pas considéré que les changements survenus dans les taux de captures d’une année sur l’autre correspondaient à des changements dans l’état du stock. Toutefois, on estime possible d’interpréter les taux de captures pour dégager des tendances à long terme. Les taux de captures commerciales dans les années 1990 ont été très supérieurs à ceux des années 1980 et ils sont restés relativement stables jusqu’en 2008, sauf dans 2J et 3Ps.

2.4 Relevés au casier dans les eaux côtières

Des relevés scientifiques à l’aide de casiers de pêche commerciale et de casiers à petit maillage sont effectués par le MPO dans diverses ZPC de la division 3L depuis le début des années 1980 et dans la division 3K depuis 1994. Un échantillonnage à l’aide d’un chalut à petites crevettes qu’on a modifié pour améliorer sa capacité de capture du crabe des neiges est aussi réalisé depuis 1996. L’analyse préliminaire des données recueillies dans le cadre du relevé au chalut à crevettes révèle que cet engin peut effectivement prendre de très petits crabes. Toutefois, il n’a pas été possible d’établir de corrélation positive entre les taux de captures au chalut et les taux de captures commerciales au casier. Une plus longue série chronologique est nécessaire pour bien évaluer l’utilité de ce relevé comme indicateur précoce de l’effectif relatif des classes d’âge.

À la demande de l’industrie, un groupe de travail constitué de représentants de cette dernière et du MPO a été mis sur pied pour évaluer les données scientifiques actuelles sur le crabe des neiges et prendre les moyens de les améliorer. Un des premiers résultats obtenus par ce groupe de travail a été la mise en œuvre d’un relevé au casier réalisé par l’industrie après la saison de pêche (relevé d’après saison). Ce relevé a commencé en 2003 et il se poursuit dans la plupart des zones. On s’attend à ce qu’il produise des données indépendantes de la pêche pouvant être utiles au processus d’évaluation des stocks.

2.5 Relevés plurispécifiques au chalut de fond

Le relevé plurispécifique annuel au chalut de fond qui est effectué en automne (donc après la saison de pêche pour ce qui est du crabe des neiges) donne un indice de la biomasse exploitable (adultes de taille réglementaire à vieille carapace) qui sera disponible à la pêche l’année suivante. Il produit aussi des données sur les adolescents de plus de 75 mm, servant à établir un indice des prérecrues mâles de taille réglementaire qui seront issues de la mue printanière imminente. Ces crabes à nouvelle carapace commenceraient à être recrutés à la pêche en tant qu’adultes à plus vieille carapace dure un an plus tard.

Il ressort d’une étude que plus les crabes sont petits, plus la capturabilité du chalut Campelen diminue. En outre, cette capturabilité est plus faible sur les fonds durs que sur les fonds meubles. Par conséquent, la capturabilité du chalut est particulièrement faible parmi les petits crabes vivant sur les substrats durs des eaux peu profondes et elle est plus élevée parmi les gros crabes vivant sur les substrats vaseux des plus grands fonds. Comme la répartition des crabes change d’une année à l’autre et qu’elle est donc diverse selon le type de substrat, cela ajoute une variabilité interannuelle supplémentaire dans les résultats des relevés. Tous ces facteurs introduisent des incertitudes dans l’interprétation des changements qui surviennent d’une année sur l’autre, et de plus amples études sont nécessaires pour en déterminer les incidences sur les estimations des relevés.

L’industrie n’a pas appuyé totalement jusqu’ici le relevé plurispécifique et elle met en doute son utilité dans l’évaluation des stocks de crabe.

2.6 Maladie du crabe amer

Cette maladie, fatale pour les crabes, touche les crabes à nouvelle carapace des deux sexes et elle semble survenir durant la mue. Les cas de maladie du crabe amer ont été très répandus de 1996 à 2006, mais en 2007 ils ont surtout touché la division 3K. Il y a eu peu de changements, dans l’ensemble, sur la prévalence de la maladie en 2008, mais une variabilité spatiale considérable dans sa répartition. Les mesures à prendre à l’égard des crabes atteints par la maladie du crabe amer sont expliquées à la section 7.10.

2.7 Effets indirects de la pêche

Les pêches du poisson de fond au filet maillant occasionnent parmi le crabe des neiges une mortalité qui n’a pas été quantifiée. La pêche du crabe des neiges et celle de la crevette se pratiquent sur les mêmes fonds dans les divisions 2J et 3K. Les résultats préliminaires d’une étude effectuée en 2005 révèlent que le chalutage de fond est associé à de plus nombreux cas de perte de pattes chez les crabes. Toutefois, rien n’indique que la pêche de la crevette au chalut occasionne une importante mortalité parmi les crabes des neiges.

Une partie du chenal Hawke a été fermée à toutes les pêches, sauf celle du crabe des neiges, de 2002 à 2008. Il serait prématuré de tirer des conclusions quant aux effets de cette fermeture sur le stock de crabe des neiges. Un secteur de 3K, dans la fosse de l’île Funk, a d’abord été exclu de la pêche au filet maillant en 2002, puis du chalutage de fond, dans le cadre à la fois de fermetures volontaires et de fermetures obligatoires en 2005.

Des cas de pêche fantôme par des filets maillants et des casiers à crabe perdus ont été signalés, mais la mortalité connexe chez le crabe des neiges n’a pas été quantifiée.

2.8 Prédation

L’abondance des poissons de fond prédateurs du crabe des neiges est restée faible depuis le début des années 1990, mais on ignore les effets que cela a eus sur la mortalité du crabe. On sait qu’il existe du cannibalisme chez ce dernier, mais on ne dispose d’aucune donnée spatiale à ce sujet ou d’information sur sa variation annuelle.

2.9 Sources d’incertitude

L’absence d’indices fiables indépendants de la pêche et les séries chronologiques limitées pour certaines divisions, particulièrement les divisions 3NO et les eaux du large de la division 4R, constituent les principales sources d’incertitude.

Les séries de données sur les CPUE ne sont pas normalisées. Il existe aussi de l’incertitude quant aux effets que certains changements apportés aux habitudes de pêche (par exemple, en ce qui concerne les lieux de pêche, la saisonnalité, la durée d’immersion des casiers, le maillage de ces derniers et les rejets sélectifs) peuvent avoir sur les taux de captures et sur leur interprétation. On doute également de la fiabilité des données des journaux de bord concernant l’effort et les lieux de pêche.

Les indices de la mortalité par pêche chez les prérecrues fondés sur les données des observateurs sont incertains, en raison de la faible présence d’observateurs et, fait encore plus important, de la variabilité saisonnière de leur répartition.

Les indices des prérecrues découlant des données des observateurs au sujet des crabes de taille inférieure à la taille réglementaire ainsi que des résultats des relevés au casier effectués après la saison de pêche par l’industrie et le MPO soulèvent également des incertitudes, en raison des proportions inconnues et variables d’adultes n’ayant pas encore la taille réglementaire (mais ayant subi la mue terminale) qui ne seront jamais recrutés à la pêche. Cela est particulièrement le cas dans la sous-division 3Ps, où une large partie de tous les rejets se compose de crabes n’ayant pas la taille minimale réglementaire.

Les indices de la biomasse exploitable et du recrutement provenant des relevés plurispécifiques au chalut peuvent être influencés par des variations de la capturabilité du chalut utilisé dans les relevés en ce qui concerne le crabe. Qui plus est, d’importantes strates de la division 3L n’ont pas été incluses dans le relevé en 2004 et la plupart des strates (?) de la sous division 3Ps n’ont pas été échantillonnées dans le relevé de 2006.

Il existe aussi une incertitude quant à l’interprétation des tendances de la biomasse exploitable et du recrutement qui se dégagent des données des relevés au casier réalisés en collaboration par l’industrie et le MPO, en raison de la brièveté de la série chronologique. L’étendue spatiale limitée du relevé, particulièrement dans les divisions 2J et 3NO, est également source d’incertitude.

2.10 Mortalité due à la manipulation

La mortalité des jeunes crabes (prérecrues) risque d’influer grandement sur le recrutement futur. Il ressort d’expériences récentes que la mortalité occasionnée chez le crabe par de mauvaises manipulations peut être importante. Bien qu’on ne puisse en quantifier actuellement les effets, le MPO continue d’être préoccupé par la mortalité possible qu’infligent chez les crabes, en particulier chez ceux dont la carapace est molle, les manipulations associées au tri sélectif et aux rejets.

2.11 Perspectives pour 2009

Les perspectives pour 2010 et 2011 selon les relevés devraient être présentées chaque année avant l’ouverture de la pêche.

État général de la ressource

Le relevé plurispécifique au chalut révèle que la biomasse exploitable a diminué de la fin des années 1990 à 2003-2004, mais qu’elle a depuis augmenté (fig. 3). Il ressort des relevés effectués après la pêche en automne dans les divisions 2J3KLNO que la biomasse exploitable était à son plus haut niveau de 1996 à 1998. La série chronologique plus limitée provenant du relevé plurispécifique de printemps dans 3LNOPs reflétait aussi une baisse de la biomasse exploitable dans les premières années du relevé. Les relevés d’automne et de printemps reflètent tous deux des baisses des indices de la biomasse exploitable de 2001 à 2003-2004, et peu de changement avant l’augmentation de l’indice du relevé d’automne en 2007.

Figure 3 : Tendances, selon le relevé plurispécifique, des indices

de l’abondance et de la biomasse exploitable dans les

divisions 2J3KLNO en automne (en haut) et dans les

divisions 3LNOPs au printemps (en bas).

Voici les résultats de l’évaluation de stock de 2009 :

- Les débarquements totaux ont augmenté de 20 % depuis 2005, pour se situer à 52 800 tm en 2008.

- Les relevés plurispécifiques au chalut révèlent que la biomasse exploitable a diminué de la fin des années 1990 à 2003, mais qu’elle a remonté depuis.

- Le recrutement a augmenté dans l’ensemble depuis 2005.

- Les perspectives de recrutement à long terme sont incertaines.

Division 2H

- Un TAC commercial a été établi pour la première fois en 2008. Il était de 100 tm et les débarquements ont totalisé 140 tm.

- La biomasse exploitable a diminué ces dernières années. L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé au chalut d’après saison a doublé entre 2004 et 2006, mais il a depuis diminué de 66 %.

- Le recrutement a diminué depuis 2004 et il devrait être faible au cours des quelques prochaines années.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche se traduirait vraisemblablement par une hausse du taux d’exploitation en 2009.

Division 2J

- Après avoir diminué à partir de 2002, les débarquements ont augmenté de 60 %, passant de 1 500 tm en 2005 à 2 400 tm en 2008, tandis que l’effort a diminué de 18 %.

- Les CPUE ont constamment augmenté depuis 2004 pour atteindre leur moyenne à long terme.

- La biomasse exploitable a diminué en 2008. L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé au chalut d’après saison a augmenté de 2002 à 2007, tout en étant inférieur aux niveaux observés avant 2002. Cet indice et celui du relevé au casier d’après saison ont tous les deux baissé en 2008.

- Les relevés d’après saison (au chalut et au casier) révèlent que le recrutement diminuera en 2009 et restera relativement bas à court terme.

- L’indice du taux d’exploitation et l’indice de mortalité par pêche parmi les prérecrues ont tous les deux considérablement diminués de 2003 à 2005 et ils ont peu changé depuis.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche se traduirait vraisemblablement par une hausse du taux d’exploitation en 2009.

Secteur extracôtier de la division 3K

- Après avoir nettement diminué en 2005, les débarquements ont pratiquement doublé, passant de 5 970 tm en 2005 à 11 600 tm en 2008. Quant à l’effort, il a reculé de 50 % de 2005 à 2007, puis a augmenté de 12 % en 2008.

- Les CPUE ont beaucoup augmenté à partir de 2005 pour atteindre un niveau record en 2008.

- La biomasse exploitable a sensiblement augmenté ces dernières années et elle demeure relativement haute, comme le révèlent les deux relevés d’après saison.

- Les perspectives de recrutement restent prometteuses pour les quelques prochaines années.

- L’indice du taux d’exploitation d’après le relevé au casier a légèrement baissé ces trois dernières années. L’indice de la mortalité des prérecrues a, quant à lui, nettement diminué en 2006 et il a peu changé depuis.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche ne changerait probablement pas beaucoup le taux d’exploitation en 2009.

Secteur côtier de la division 3K

- Après avoir diminué de 21 % de 2004 à 2005, les débarquements ont augmenté de 28 %, passant de 2 700 tm en 2005 à 3 460 tm en 2008, tandis que l’effort a diminué de 48 %.

- Les CPUE ont nettement augmenté à partir de 2005 pour atteindre un niveau record en 2008.

- La biomasse exploitable a sensiblement augmenté jusqu’en 2006 et elle demeure relativement haute. L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé d’automne au casier a augmenté de 2004 à 2006 et il a peu changé depuis.

- Les perspectives de recrutement sont incertaines.

- L’indice du taux d’exploitation d’après le relevé au casier a peu changé depuis 2005. Les données sont insuffisantes pour estimer les taux de mortalité des prérecrues.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche ne changerait probablement pas beaucoup le taux d’exploitation en 2009.

Secteur extracôtier de la division 3L

- Les débarquements se sont situés en moyenne à environ 20 000 tm depuis 2000, tandis que l’effort a constamment augmenté pour culminer en 2008.

- Les CPUE n’ont cessé de diminuer de 2000 à 2008 et elles sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1991.

- Les tendances de la biomasse exploitable sont incertaines, mais les niveaux de biomasse restent faibles. L’indice de la biomasse exploitable a nettement diminué dans les deux relevés d’après-saison en 2006. Il est depuis resté bas dans le relevé au casier, mais a augmenté dans le relevé au chalut ces deux dernières années.

- Les deux relevés d’après-saison révèlent que le recrutement a augmenté et qu’il devrait continuer à croître davantage au cours des deux à trois prochaines années.

- L’indice du taux d’exploitation est resté élevé en 2008, tandis que l’indice du taux de mortalité par pêche parmi les prérecrues a diminué, pour se situer alentour de sa moyenne à long terme.

- La proportion de prérecrues par rapport aux crabes exploitables devrait augmenter grandement en raison de la faible biomasse et de la hausse du recrutement. Cela pourrait entraîner un risque de forte mortalité due à la pêche chez les prérecrues immédiates à carapace molle en 2009.

Secteur côtier de la division 3L

- Les débarquements ont augmenté de 12 %, passant de 6 100 tm en 2005 à 6 825 tm en 2008, tandis que l’effort a diminué de 23 %.

- Les CPUE ont augmenté de 53 % de 2004 à 2008.

- L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé au casier d’après saison révèle que la biomasse exploitable a augmenté de 2004 à 2006 et a peu changé depuis.

- Les perspectives de recrutement sont incertaines.

- L’indice du taux d’exploitation d’après le relevé au casier a peu changé depuis 2005. Les données sont insuffisantes pour estimer les taux de mortalité des prérecrues.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche ne changerait probablement pas beaucoup le taux d’exploitation en 2009.

Divisions 3NO

- La pêche s’est concentrée principalement le long du bord du plateau continental. Les débarquements ont augmenté de 22 %, passant de 3 600 tm en 2005 à 4 400 tm en 2008, tandis que l’effort a augmenté de 57 % pour atteindre un sommet sans précédent en 2008.

- Les CPUE diminuent depuis 2002 et elles ont atteint leur niveau le plus bas en 2008.

- Les tendances de la biomasse exploitable sont incertaines, car les indices des relevés ne sont pas fiables.

- Le recrutement est en hausse et il devrait augmenter encore au cours des deux à trois prochaines années.

- On s’attend à ce que l’abondance des prérecrues augmente en 2009. Cela pourrait poser un risque de mortalité due à la pêche chez les prérecrues immédiates à carapace molle en 2009.

Secteur extracôtier de la sous-division 3Ps

- Après avoir diminué de 46 % de 2002 à 2006, les débarquements ont augmenté de 35 %, passant de 2 340 tm en 2006 à 3 180 tm en 2008. Quant à l’effort, il a augmenté de 19 % en 2007 et diminué de 25 % en 2008, pour tomber à son plus bas niveau depuis 2001.

- Les CPUE ont augmenté de 48 % en 2008, mais elles sont restées inférieures à la moyenne à long terme.

- Les tendances de la biomasse exploitable sont incertaines, mais cette biomasse reste basse. L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé au casier d’après saison a légèrement augmenté depuis 2004. Toutefois, l’indice de la biomasse exploitable d’après le relevé au chalut d’avant saison n’a pas révélé de tendance et il reste bien inférieur à ses niveaux d’avant 2001.

- Il ressort du relevé au chalut d’avant-saison que le recrutement est en hausse et qu’il devrait continuer d’augmenter au cours des deux à trois prochaines années.

- Les indices du taux d’exploitation selon les relevés au casier et au chalut n’ont pas présenté de tendance cohérente au cours des quatre dernières années. L’indice de la mortalité par pêche parmi les prérecrues selon le relevé au chalut a nettement diminué depuis 2003 et il est très bas.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche n’entraînerait probablement pas de changements importants dans la mortalité due à la pêche.

Secteur côtier de la sous-division 3Ps

- Après avoir connu un déclin de 80 % depuis 2002, les débarquements ont doublé, passant de 660 tm en 2005 à 1 350 tm en 2008. L’effort, quant à lui, avait peu changé depuis 2005, mais il a diminué de 22 % en 2008.

- Les CPUE ont plus que doublé depuis 2005, pour se situer au niveau de la moyenne à long terme.

- La biomasse exploitable a récemment augmenté. L’indice de la biomasse exploitable selon le relevé au casier d’après-saison a considérablement augmenté de 2006 à 2008.

- Il ressort du relevé au casier d’après-saison que les perspectives de recrutement restent prometteuses à court terme.

- L’indice du taux d’exploitation selon le relevé au casier d’après-saison a fluctué sans présenter de tendance de 2005 à 2008. Les données sont insuffisantes pour qu’on puisse estimer les taux de mortalité par pêche des prérecrues.

- Les prélèvements de la pêche pourraient vraisemblablement être augmentés en 2009 sans que cela accroisse le taux d’exploitation.

Secteur extracôtier de la division 4R

- Les débarquements et l’effort ont culminé en 2002 avant de diminuer constamment et de tomber à des seuils historiques en 2006. Les débarquements et l’effort ont été variables ces dernières années, mais ils sont restés faibles.

- On ne dispose pas de suffisamment de données pour évaluer l’état de la ressource.

Secteur côtier de la division 4R

- Les débarquements ont diminué de 74 %, passant de 950 tm en 2003 à un seuil record de 250 tm en 2008. L’effort a nettement diminué en 2005 et il a peu changé depuis.

- Les CPUE ont constamment diminué depuis 2002, pour tomber à leur niveau le plus bas en 2008.

- Les taux de captures dans le relevé au casier d’après-saison révèlent que la biomasse exploitable a diminué de 2004 à 2006 et qu’elle a peu changé depuis.

- Le recrutement ne devrait pas beaucoup évoluer au cours des deux à trois prochaines années.

- Le maintien du niveau actuel de prélèvements dans la pêche ne changerait probablement pas beaucoup le taux d’exploitation en 2009.

2.12 Renseignements supplémentaires

L’information qui précède est un résumé du rapport approuvé de 2008 portant sur l’état des stocks de crabe des neiges. Pour avoir des renseignements supplémentaires et plus complets à ce sujet, veuillez consulter l’Avis scientifique 2008/009 dans le site Web du Secrétariat canadien d’évaluation scientifique.

2.13 Documents de recherche

Colbourne, E., J. Craig. C. Fitzpatrick, D. Senciall, P. Stead et W. Bailey. 2009. An Assessment of the Physical Oceanographic Environment on the Newfoundland and Labrador Shelf during 2008. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2009/nnn. En préparation.

Dawe, E., D. Mullowney, D. Stansbury, D. Taylor, E. Colbourne, E. Hynick, P. Veitch, J. Drew, P. O’Keefe, D. Fiander, R. Stead, D. Maddock-Parsons, P. Higdon, T. Paddle, B. Noseworthy et S. Kellend. 2008. An Assessment of Newfoundland and Labrador Snow Crab in 2007. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Doc. de rech. 2008/nnn. En préparation.

2.14 Considérations de gestion

Faute de connaître la capturabilité du chalut utilisé dans le relevé en ce qui concerne les crabes de taille réglementaire, on ne sait pas quels sont les taux d’exploitation réels dans la pêche du crabe des neiges, mais on les croit toutefois inférieurs à 1.

La hausse constante de la proportion des captures par rapport à l’indice de la biomasse exploitable dans 2J3KLNO au cours des quatre dernières années est compatible avec une baisse du recrutement. Toutefois, il n’y a rien là de préoccupant pour la conservation. Le potentiel de reproduction est protégé par des mesures de conservation qui excluent de la pêche toutes les femelles et les mâles dont la largeur de la carapace est inférieure à 95 mm, y compris une portion des mâles adultes (à grosses pinces). Par conséquent, toute hausse du taux d’exploitation ne devrait avoir qu’un effet minime sur le potentiel de reproduction.

3.0 ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA PÊCHE

3.1 Total autorisé des captures et répartition des quotas

En 2008, le total autorisé des captures dans la pêche du crabe des neiges était d’environ 54 300 tonnes métriques. Cela représentait une augmentation de 14 % par rapport à 2007. Ces dernières années, le TAC a oscillé entre un pic de 61 800 tm (1999) et un seuil de 46 200 tm (2006).

Par le passé, le TAC de crabe avait été beaucoup plus bas. Comme le montre le tableau suivant, il n’était que de 10 500 tm en 1990. Du début au milieu des années 1990, alors que les captures de morue étaient en baisse, l’abondance et l’exploitation du crabe et de la crevette connurent une hausse importante. De 1990 à 1999, le TAC de crabe a pratiquement quintuplé.

Figure 4 : Total autorisé des captures (1999 2008)

Le TAC a diminué après 1999, est remonté légèrement en 2001 et 2002, puis a diminué de nouveau jusqu’en 2006. Depuis 2006, le TAC global a augmenté, parallèlement à l’abondance.

Les quotas de crabe des neiges n’ont pas été distribués également entre toutes les divisions de l’OPANO. Leur répartition entre les diverses flottilles reflète les antécédents de ces flottilles en matière de pêche de cette espèce, ainsi que la disponibilité de la ressource. La majeure partie du TAC a été octroyée aux divisions 3K et 3L, qui détenaient 81 % de tous les quotas en 2008. C’est la division 3L qui a reçu la part du lion, soit environ 53 %, la division 3K la suivant, avec 28 %. Les parts respectives des divisions 2J, 4R3Pn, 3NO et 3Ps sont bien plus petites et reflètent une moindre abondance de la ressource dans ces divisions.

La part attribuée à la division 3L a été stable au fil du temps, malgré que certains signes dénotent un déclin de la disponibilité de la ressource à la limite des 200 milles. Les parts octroyées aux autres divisions ont été plus variables, suivant les changements dans l’abondance du crabe. En particulier, les divisions 2J et 3K ainsi que la sous division 3Pn ont connu des baisses de quota pendant tout le milieu de la décennie 2000, mais les quotas ont augmenté en 2007 et 2008 dans 2J, et en 2007, 2008 et 2009 dans 3K.

Les titulaires d’un permis de pêche d’appoint sont ceux qui reçoivent la plus grande part de quota, soit de 55 à 60 %; les suivent, par ordre d’importance, les flottilles de pêcheurs côtiers et de pêcheurs à temps plein. Une petite part, équivalant en 2009 à environ 19 % du quota de ces divisions, est réservée aux permis communautaires autochtones dans 2HJ.

3.2 Quantité, valeur et prix moyen des débarquements de crabe des neiges

Les débarquements de crabe dans la province ont augmenté considérablement au début des années 1990, parallèlement à la hausse des quotas résultant d’un accroissement de l’abondance de la ressource. Cela s’est avéré très positif pour l’industrie de la pêche dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador. Les débarquements de crabe ont culminé à 69 000 tm en 1999, reflétant la grande disponibilité de la ressource à l’époque.

| Année | Quantité des débarquements |

Valeur des débarquements |

Prix moyen des débarquements | |

|---|---|---|---|---|

| (TM) | (000 M$) | $/kg | $/lb | |

| 1990 | 11 053 | 13 159 | 1,19 | 0,54 |

| 1991 | 16 276 | 19 989 | 1,23 | 0,56 |

| 1992 | 16 441 | 12 973 | 0,79 | 0,36 |

| 1993 | 22 922 | 31 729 | 1,38 | 0,63 |

| 1994 | 27 922 | 87 197 | 3,12 | 1,42 |

| 1995 | 32 343 | 176 213 | 5,45 | 2,47 |

| 1996 | 37 970 | 96 832 | 2,55 | 1,16 |

| 1997 | 45 746 | 91 809 | 2,01 | 0,91 |

| 1998 | 52 672 | 102 214 | 1,94 | 0,88 |

| 1999 | 69 131 | 236 234 | 3,42 | 1,55 |

| 2000 | 55 434 | 267,639 | 4,83 | 2,19 |

| 2001 | 56 721 | 218 831 | 3,86 | 1,75 |

| 2002 | 59 417 | 229 240 | 3,86 | 1,75 |

| 2003 | 58 356 | 263 583 | 4,52 | 2,05 |

| 2004 | 55 675 | 300 670 | 5,40 | 2,45 |

| 2005 | 43 957 | 140 254 | 3,19 | 1,45 |

| 2006 | 47 238 | 100 683 | 2,13 | 0,97 |

| 2007 | 50 208 | 177 456 | 3,53 | 1,60 |

| 2008 | 52 746 | 179 503 | 3,40 | 1,54 |

3.3 Tendances des débarquements

La pêche du crabe ouvre habituellement vers la première semaine d’avril, soit alentour de la fonte printanière. On a eu recours à des saisons plus courtes et à des fermetures anticipées pour protéger la ressource des effets de la pêche pendant les périodes d’abondance de crabes à carapace molle. Par conséquent, pour des raisons environnementales et biologiques, la courbe des débarquements de crabe des neiges est comprimée et présente des pics sur un laps de temps très restreint.

Figure 5 : Débarquements hebdomadaires des crevettiers

et des crabiers de moins de 65 pi en 2008.

De plus, les taux de captures diminuent durant la saison, ce qui incite les pêcheurs à produire des débarquements le plus rapidement possible. La capacité qui existe dans cette pêche permet de pêcher rapidement le quota. Étant donné le grand volume de captures débarqué sur une courte période, la capacité de transformation est exploitée à l’extrême, ce qui risque de se refléter dans la qualité du produit.

Cette situation a des répercussions sur l’offre ainsi que sur les prix au débarquement et sur ceux qui sont pratiqués sur le marché, ce dernier préférant un volume, un prix et une qualité prévisibles et constants.

La capture du QI de crabe est l’objectif prioritaire du plan de pêche de bien des entreprises. Un grand nombre de gros bateaux de la côte Est (2J3KL) ont accès à la fois à des quotas de crevette et de crabe et ils ne commencent à pêcher la crevette qu’une fois qu’ils ont fini de débarquer du crabe. Il est peu probable que ces deux pêches soient entreprises concurremment, compte tenu du fait que chacune d’elle nécessite un engin qui lui est propre. L’accès à la pêche de la crevette permet aux entreprises de rallonger leur saison de pêche et réduit les risques inhérents à la dépendance sur une seule espèce.

Figure 6 : Prix moyen du crabe au débarquement (1990-2008))

Les prix au débarquement ont été très variables et reflètent les forces qui s’exercent sur le marché. De 2004 à 2007, les prix au débarquement ont été établis toutes les deux semaines, selon une formule fondée sur prix du marché qui est négociée entre le syndicat des pêcheurs et les transformateurs de crabe d’après une évaluation commerciale indépendante. En 2004, le prix au débarquement a atteint un record de 2,45 $/lb, qui reflétait la forte demande du marché. Toutefois, l’année suivante, le prix au débarquement avait diminué de 1 $/lb et en 2006 il était tombé à 0,97 $/lb, accusant une baisse de 60 % par rapport au pic de 2004.

Le prix au débarquement négocié en 2008 a été source de friction entre les pêcheurs et les transformateurs, ce qui a amené le syndicat des pêcheurs à en appeler à la commission qui fixe les prix. Il en est résulté un prix plancher de 1,50 $/lb fixé pour la totalité de la saison. Une situation similaire en 2009 a abouti à un prix plancher de 1,35 $/lb.

La forte variabilité des débarquements et des prix au débarquement a entraîné d’importantes fluctuations dans la valeur globale des débarquements. La valeur élevée des débarquements en 2004 (300 millions de dollars) correspondait à des débarquements de quantités moyennes, mais commandant des prix sans précédent. La valeur des débarquements de 2008, soit 180 millions de dollars, était inférieure à ce record historique de 2004, parce que les prix étaient relativement plus bas.

3.4 Entreprises et bateaux de pêche en activité

Le nombre de bateaux et d’entreprises de pêche en activité ainsi que la proportion de bateaux en activité par rapport aux entreprises en activité peut servir de mesure du rendement dans la pêche du crabe, puisque cet indicateur suit l’évolution de l’effort de pêche du crabe au fil du temps.

Le nombre de bateaux en activitéNote de bas de page 1 dans la pêche du crabe a reculé de 23 % par rapport aux sept dernières années, passant d’un total de 2 720 en 2002 à 2 103 en 2008.

Une bonne partie de cette baisse peut être attribuée à d’importantes réductions dans la flottille des bateaux de moins de 40 pieds. Cette flottille, qui comptait le plus de bateaux participant à la pêche du crabe (62 % en 2007), a connu un déclin de près de 25 % dans ses bateaux en activité depuis 2002.

Le nombre de gros bateaux qui participent à cette pêche a été généralement stable pendant la période considérée. Il y a eu une modeste augmentation du nombre de bateaux en activité parmi les plus gros bateaux de la flottille des moins de 65 pi (55 pi-64,11 pi), mais dès 2007 leur nombre était retombé à son niveau de 2002.

Il y a relativement peu de bateaux de 65 pi et plus qui participent à cette pêche et leur nombre a été stable au cours de la période considérée.

| Longueur de bateau | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| < 35 pi | 1 813 | 1 672 | 1 594 | 1 450 | 1 358 | 1 362 | 1 268 |

| 35 – 44 pi 11 po | 512 | 527 | 519 | 500 | 448 | 450 | 467 |

| 45 – 54 pi 11 po | 180 | 173 | 168 | 157 | 140 | 141 | 136 |

| 55 - 64 pi 11 po | 228 | 239 | 251 | 252 | 239 | 228 | 225 |

| 75 - 99 pi 11 po | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |

| 100 - 124 pi 11 po | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Nombre total de bateaux | 2 738 | 2 616 | 2 536 | 2 363 | 2 189 | 2 185 | 2 103 |

La réduction du nombre de bateaux de pêche du crabe en activité peut s’expliquer en partie par une hausse du nombre d’entreprises de pêche du crabe par bateau en activité. Ces dernières années, le nombre d’entreprises par bateau en activité a augmenté, par suite d’ententes de jumelage. Toutefois, avec l’avènement de la politique d’absorption d’entreprises, on prévoit que le nombre d’entreprises par rapport aux bateaux actifs dans les flottilles des bateaux de 40 pieds et plus diminuera au fur et à mesure que le nombre d’ententes de jumelage diminuera lui aussi. Les ententes de jumelage en vigueur dans la flottille des bateaux de moins de 40 pieds devraient se poursuivre dans l’avenir immédiat.

La hausse du nombre d’entreprises par bateau en activité est particulièrement notable dans la flottille des moins de 40 pieds, ce nombre étant passé de 1,1 en 1998 à près de 1,5 en 2008. L’introduction de mesures temporaires en 2006 s’est accompagnée d’une hausse du nombre d’ententes de jumelage dans la flottille des moins de 65 pieds. Jusqu’alors, le rapport entre les entreprises et les bateaux en activité était presque de 1 pour 1.

3.5 Dépendance des flottilles sur la ressource

Dépendance par catégorie de longueur de bateau et division de l’OPANO où se situe le port d’attache

Le crabe est le moteur économique de l’activité de la plupart des flottilles dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador. En 2004, 65 % de la valeur des débarquements de la flottille des bateaux de moins de 65 pieds provenaient du crabe. En 2008, la dépendance moyenne de cette flottille sur la ressource était d’environ 48 %. La principale cause de la variabilité de cette dépendance d’année en année réside dans la fluctuation des prix au débarquement.

| Division de l’OPANO | <35 pi | 35-44 pi | 45-54 pi | 55-64 pi | 35-64 pi | <65 pi | 65-99 pi | Total <100 pi |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2J | 79% | 97% | 85% | 43% | 55% | 58% | 25% | 55% |

| 3K | 59% | 66% | 52% | 43% | 49% | 51% | 0% | 51% |

| 3L | 75% | 88% | 75% | 62% | 71% | 72% | 25% | 71% |

| 3Ps | 17% | 50% | 46% | 18% | 47% | 32% | 0% | 32% |

| 3Pn4R | 3% | 10% | 2% | 0% | 2% | 2% | 0% | 2% |

| Total | 38% | 68% | 55% | 44% | 52% | 48% | 15% | 48% |

La dépendance sur la ressource n’est pas la même dans les ports d’attache de toutes les divisions de l’OPANO, ainsi que l’indique le tableau ci-dessus portant sur l’année 2008. Parmi les bateaux de moins de 65 pi, ce sont ceux de 3L qui présentent la plus forte dépendance moyenne sur le crabe, lequel représente 72 % de la valeur totale de leurs débarquements.

Les bateaux de toutes les catégories de longueur inférieures à 65 pi ne tirent pas tous les mêmes avantages économiques de la pêche du crabe. C’est la flottille des bateaux de 35 à 44 pi 11 po qui s’est révélée en moyenne la plus dépendante du crabe, qui représentait 68 % de la valeur totale de ses débarquements, comparativement à 38 % pour les bateaux de moins de 40 pi.

Au sein des divisions, certains segments de flottille sont très dépendants du crabe. Cela inclut les bateaux de la flottille de 35 à 44 pi dans 2J et 3L, dont 97 % et 88 %, respectivement, de la valeur des captures totales sont attribuables au crabe.

Compte tenu de la forte proportion de la valeur des débarquements qui est attribuable au crabe, toute diminution des recettes de la pêche du crabe due à une baisse des prix ou à des réductions des captures ou des quotas aura des répercussions importantes sur la viabilité des entreprises de pêche.

Dépendance par type de permis et division de l’OPANO où se situe le port d’attache

De toutes les divisions de l’OPANO, c’est dans 3L que le crabe a toujours eu la plus haute valeur au débarquement par rapport aux captures totales. Une proportion d’environ 76 % (moyenne sur 7 ans) de la valeur totale des captures en provenance de 3L est attribuable au crabe. Comparativement, la division 4R ne tire qu’environ 9 % de la valeur totale de ses débarquements du crabe.

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pêche côtière | |||||||||

| 2J | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 4,0 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |

| 3K | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 5,4 |

| 3L | 5,7 | 6,7 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,4 |

| 3Ps | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 3,9 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |

| 3Pn | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |

| 4R | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,4 |

| Pêche d’appoint | |||||||||

| 2J | 69,2 | 68,5 | 65,6 | 48,1 | 36,2 | 33,0 | 39,7 | 50,3 | 42,9 |

| 3K | 41,9 | 40,3 | 41,7 | 41,6 | 41,9 | 20,9 | 25,6 | 29,5 | 36,2 |

| 3Ps | 45,0 | 44,6 | 44,8 | 38,0 | 33,4 | 24,0 | 23,1 | 28,0 | 33,2 |

| 3L (petits bateaux) | 40,8 | 41,9 | 45,0 | 47,4 | 47,7 | 46,8 | 47,8 | 47,0 | 52,4 |

| 3L (grands bateaux) | 78,9 | 81,8 | 84,9 | 92,5 | 91,1 | 84,7 | 90,6 | 89,0 | 82,9 |

| Pêche à temps plein | |||||||||

| 2J | 113,5 | 110,0 | 108,4 | 77,3 | 55,3 | 47,0 | 60,8 | 66,0 | 65,9 |

| 3K | 99,6 | 98,7 | 100,0 | 99,7 | 97,8 | 41,1 | 61,6 | 73,2 | 101,7 |

| 3L | 126,3 | 128 | 126,4 | 128,4 | 132,4 | 121,1 | 125,1 | 144,9 | 120,4 |

Les débarquements moyens par type de permis peuvent aller de moins d’une tonne pour ce qui est de la pêche côtière dans 4R et 3Pn à plus de 120 tm pour la pêche à temps plein dans 3L.

Facteurs influant sur la dynamique économique des flottilles

Divers facteurs économiques externes ont des répercussions particulières sur les aspects économiques de la pêche du crabe.

La hausse récente de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a eu un effet négatif sur la rentabilité de l’industrie. Une part importante du crabe de la Région de Terre-Neuve et du Labrador est vendue sur le marché américain. Toute augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport à la devise américaine a des répercussions néfastes sur le revenu des vendeurs canadiens.

Les prix du carburant sont montés en flèche durant la saison de pêche de 2007 2008. Or, le crabe est surtout capturé par des bateaux de moins de 40 pieds, qui doivent parcourir de longues distances pour aller le pêcher. Le pourcentage du carburant dans les frais totaux de l’entreprise est donc assez élevé dans cette flottille. (Les pêcheurs sont quelque peu protégés contre les hausses des prix du carburant, étant soit exemptés de toutes les taxes d’accise, de la TVH et des taxes provinciales prélevées sur la vente du carburant, soit admissibles à une ristourne dans ce domaine.)

Les facteurs susmentionnés, associés à un déclin du prix du crabe sur le marché américain, se sont traduits par une baisse du rendement économique de l’industrie.

À l’échelle locale, des facteurs comme les fluctuations de la ressource, associés à la surcapacité et à d’autres problèmes structurels, posent de sérieux défis aux secteurs de la pêche et de la transformation.

Les captures de crabe des neiges d’Alaska peuvent être une importante source d’incertitude pour ce qui est de l’offre existant sur le marché. De 2000 à 2007, les captures de crabe des neiges d’Alaska se sont situées entre 9 000 et 17 000 t. En 2008, elles ont été de 28 600 t. Pas plus tard qu’en 1998, elles avaient atteint 110 000 t. La quantité de débarquements de crabe d’Alaska a des répercussions importantes sur les prix pratiqués sur le marché et sur les prix au débarquement concernant le crabe des neiges canadien. La possibilité d’une recrudescence de la pêche du crabe d’Alaska représente un risque pour la viabilité de l’industrie du crabe des neiges dans la Région de Terre-Neuve et du Labrador.

3.6 Transformation

En 2008, on dénombrait 35 usines de transformation en activité à Terre Neuve et Labrador, ce qui représentait une baisse par rapport aux 42 usines recensées en 2003.

| Année | Nbre d’usines en activité |

Volume (000 t) |

Valeur de la Production (M$) |

Valeur au débarquement ($K) |

|---|---|---|---|---|

| 1999 | 36 | 40,8 | 415,5 | 236,1 |

| 2000 | 36 | 34,8 | 396,8 | 262,6 |

| 2001 | 39 | 35,6 | 394,6 | 218,8 |

| 2002 | 38 | 37,8 | 444,6 | 229,2 |

| 2003 | 42 | 37,4 | 471,6 | 276,6 |

| 2004 | 41 | 37,1 | 472,7 | 300,6 |

| 2005 | 39 | 29,7 | 245,6 | 140,3 |

| 2006 | 39 | 33,1 | 247,8 | 100,7 |

| 2007 | 37 | 34,2 | 336,8 | 171,2 |

| 2008 | 35 | 35,1 | 337,5 | 179,5 |

| Source : Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador et MPO, Région de Terre-Neuve et du Labrador. | ||||

3.7 Exportations

En 2008, les transformateurs de la Région de Terre-Neuve et du Labrador ont exporté pour 296 millions de dollars de crabe des neiges. Les États-Unis étaient le principal marché d’exportation, absorbant plus de 54 % de la valeur des débarquements exportés. Les débarquements restants ont été exportés essentiellement en Chine (38 %). La plupart du crabe expédié en Chine est traité là bas, puis envoyé au Japon.

| Destination | Volume (000 t) | % du volume total des exportations |

Valeur (M$) | % de la valeur totale des exportations |

|---|---|---|---|---|

| États-Unis | 17,1 | 52,6 | 160,4 | 54,2 |

| Chine | 12,9 | 39,7 | 112,8 | 38,1 |

| Japon | 0,8 | 2,5 | 7,8 | 2,6 |

| Thaïlande | 0,4 | 1,2 | 4,3 | 1,5 |

| Vietnam | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 1 |

| Corée du Sud | 0,4 | 1,2 | 3,9 | 1,3 |

| Pays-Bas | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 0,6 |

| Autres | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,7 |

| Total | 32,5 | 100 | 294,1 | 100 |

| Source: Statistique Canada | ||||

Le marché japonais est plus varié que celui des États-Unis pour ce qui est des formes et de l’utilisation du produit. Le crabe y est expédié vivant, congelé en entier, congelé en sections, ainsi que sous forme de chair destinée au marché des sushis. Toutefois, les exportations canadiennes vers le Japon se composent essentiellement de sections de crabe congelées, dont la chair est ensuite extraite dans des usines de Chine ou d’autres pays de l’Asie du Sud-Est.

Environ 98 % du crabe expédié vers les États-Unis depuis le Canada atlantique jusqu’ici prenait la forme de sections congelées.Note de bas de page 2 Le crabe exporté est destiné à la fois au marché de la vente au détail et au marché des services alimentaires, en l’occurrence essentiellement des restaurants à prix moyen ou des restaurants offrant des buffets de fruits de mer et de produits asiatiques à bas prix. Chacun de ces segments de marché est très sensible aux prix et utilisera des produits de substitution si les prix relatifs l’y obligent. Le manque de stabilité dans la demande, associé à la variabilité de l’offre, explique en bonne part la variabilité du prix sur le marché.

Les prix à l’exportation varient beaucoup d’une année à l’autre et ils sont influencés par deux grands facteurs : les résultats de la pêche du crabe d’Alaska et le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Le prix du crabe à l’importation aux États-Unis a été très volatile. En novembre 2003, le prix des sections de 5 à 8 oz culminait à 4,79 $ É U./lb. En mai 2006, il était tombé à 2,95 $ É U./lb. Depuis, le prix moyen a oscillé alentour de 4,00 $ É U./lb. Le prix en dollars canadiens commandé par le crabe sur le marché est aussi très variable. Dans la période considérée dans la figure ci dessous, il a atteint un pic de 6,85 $ CAN/lb en janvier 2003 et un seuil de 3,27 $ CAN/lb en mai 2006.

Figure 7 : Prix à l’importation aux États Unis – Sections de crabe des neiges de la

Région de Terre Neuve et du Labrador de 5-8 oz ($ É. U./lb)

4.0 QUESTIONS DE GESTION

4.1 Tri sélectif

Le tri sélectif consiste à remettre à l’eau intentionnellement des crabes de taille réglementaire, pour ne garder que les crabes de plus hautes qualité, taille et valeur. Il faut savoir qu’il existe un système à deux prix pour le crabe des neiges à Terre Neuve et Labrador, les animaux ayant une largeur de carapace d’au moins 101 mm commandant un prix plus élevé. Ce système comporte une marge de tolérance de 20 %, permettant à une entreprise de recevoir le prix le plus haut pour la première tranche de 20 % de crabes de taille réglementaire de moindre valeur. Cette marge de tolérance vise à réduire l’incitation au tri sélectif.

4.2 Accès à la pêche au-delà des 200 milles

Les flottilles traditionnelles ayant leur port d’attache dans 3L pêchent dans ces eaux depuis 1995. En outre, 4 permis ont été délivrés à des exploitants de bateaux de plus de 65 pieds ayant leur port d’attache à Terre Neuve et Labrador. Les zones où les pêcheurs pratiquent leur activité sont le prolongement des lieux de pêche traditionnels du crabe des neiges exploités depuis des décennies. Sur le plan génétique, le crabe des neiges de 2J3KLNO appartient à un même stock. Beaucoup de pêcheurs ont réclamé un accès supplémentaire aux eaux situées au-delà de la limite des 200 milles. Toutefois, compte tenu de la distance à parcourir pour s’y rendre, il serait nécessaire d’y obtenir de très haut taux de captures et aucun nouvel accès à ces eaux n’a été accordé.

4.3 Renouvellement de l’industrie

Conscients des nombreux problèmes structurels de l’industrie de la pêche à Terre Neuve et Labrador, le gouvernement du Canada et celui de la province ont lancé un processus de renouvellement de l’industrie en mai 2006. L’initiative visait à trouver localement une solution permettant de régler les problèmes et de relever les défis que rencontrait l’industrie de la pêche. Dans le secteur de la pêche du crabe, deux initiatives stratégiques ayant des répercussions directes sur le déroulement de la pêche ont été annoncées : la politique de remplacement des bateaux et la politique d’absorption d’entreprises.

Jumelages dans la flottille de pêche côtière

Des ententes de jumelage permettent d’utiliser un bateau pour exploiter deux parts de captures autorisées au cours d’une saison, ce qui permet de réduire les frais de fonctionnement. Les deux titulaires de permis peuvent pêcher chacun leur quota individuel à partir du même bateau. Ces jumelages ont été largement adoptés dans la flottille de pêche côtière.

Une prolongation d’un an du système de jumelage applicable aux bateaux de plus de 40 pieds a été approuvée en 2009, selon les critères suivants :

- Les ententes de jumelage doivent les même partenaires que ceux qui avaient fait l’objet d’une entente approuvée en 2008;

- Les ententes de jumelage doivent s’appliquer durant toute la saison de pêche;

- Le titulaire de permis qui n’est pas le propriétaire du bateau utilisé dans le cadre de l’entente de jumelage doit être à bord de ce bateau durant la période où les espèces visées par l’entente de jumelage sont pêchées.

Ces conditions des ententes de jumelage ont été établies pour faire suite aux préoccupations exprimées par les pêcheurs et par souci d’équité pour les entreprises ayant opté pour l’absorption.

Absorption d’entreprises

La politique d’absorption d’entreprises donne à ceux qui assurent leur subsistance en prenant la mer pour pêcher une plus grande maîtrise de leur avenir économique et davantage de possibilités de décider eux-mêmes de la place qu’ils veulent occuper dans leur industrie. Cette nouvelle politique représente un important progrès dans la gestion de la pêche dans la Région de Terre Neuve et du Labrador.

En vertu de cette politique, des titulaires de permis de pêche du noyau indépendant peuvent racheter des permis de pêche de ce même noyau indépendant en vue d’absorber les entreprises détenant ces permis, c’est à dire de combiner ces entreprises avec les leurs. Dans un premier temps, l’absorption se limitera à une seule entreprise (autrement dit, deux entreprises au maximum pourront être combinées en une seule), étant entendu que les acquéreurs pourront cumuler jusqu’à deux fois le quota individuel maximal établi pour leur flottille. Toute opération d’absorption doit se solder par le retrait d’une entreprise du noyau, d’un permis d’immatriculation de bateau de pêche ainsi que de tous les permis de pêche d’une espèce qui seraient en double.

Politique de remplacement des bateaux