Zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine Charlotte (ZPM DH-BRC)

Remarque :

Les cartes, diagrammes et coordonnées sur ce site Web sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être utilisés pour la pêche, la navigation ou autres. Veuillez consulter le Règlement sur la zone de protection marine ou communiquer avec votre bureau régional de Pêches et Océans Canada pour obtenir les coordonnées officielles.

En bref

En bref

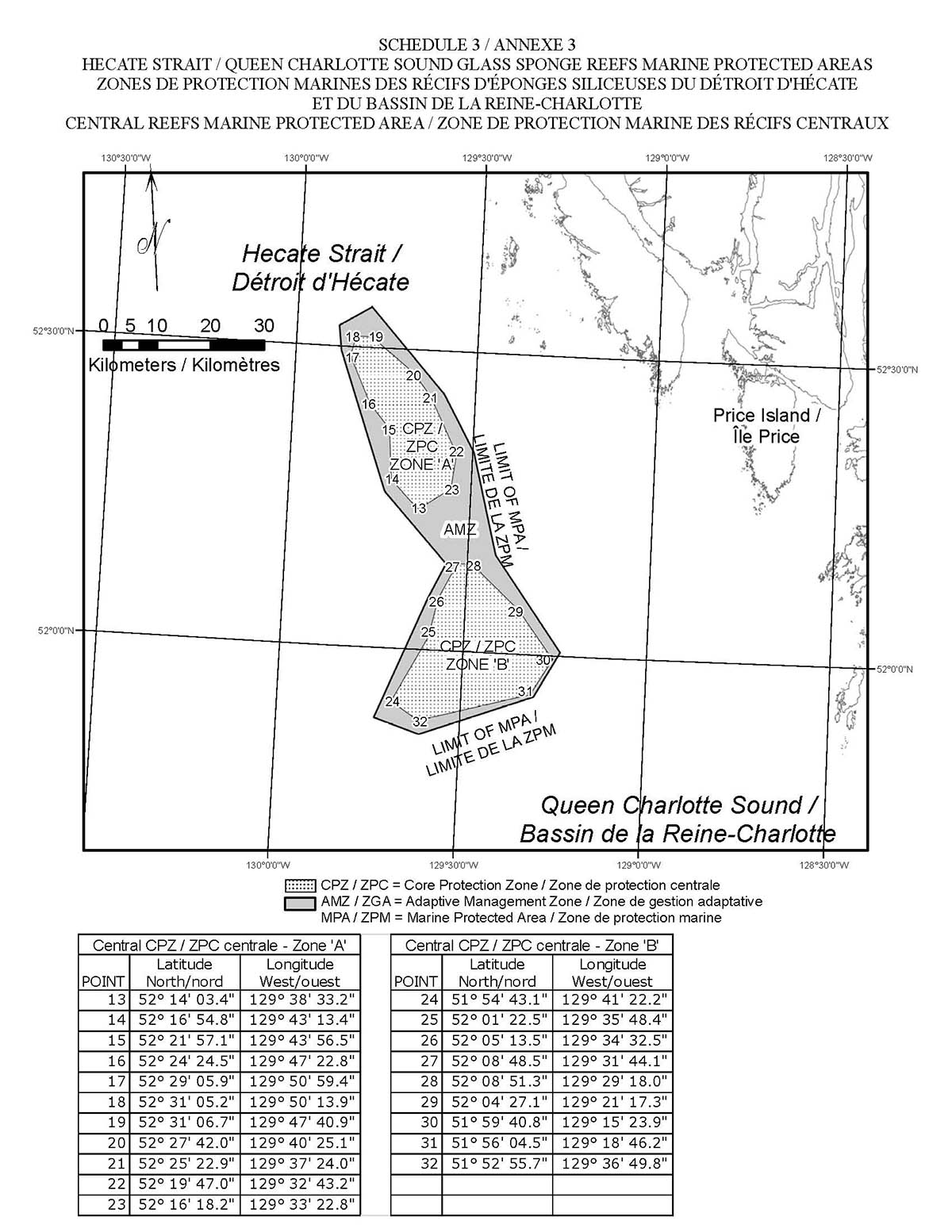

Carte: Zones de protection marine (ZPM) des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte.

Ensemble de données sur les ZPM disponibles.

Emplacement

Au nord et au sud de l'entrée du chenal Douglas, en Colombie-Britannique; biorégion de la plate-forme Nord.

Contribution approximative en taille (km²) aux objectifs de conservation marine

2 410 km²

Contribution approximative en pourcentage de couverture aux objectifs de conservation marine

0,04 %

Date de désignation

Février 2017

Objectifs de conservation

- Conserver la diversité biologique, l'habitat structurel et les fonctions écosystémiques des récifs d'éponges siliceuses.

Interdictions

Le Règlement sur les zones de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte interdit les activités qui perturbent, endommagent, détruisent ou enlèvent de cette zone des organismes marins vivants ou toute partie de leur habitat, à moins que ces activités ne soient visées par une exemption en vertu du Règlement ou, encore, soient approuvées par le ministre.

Contexte environnemental

L'on estime que les quatre récifs de la ZPM DH-BRC ont près de 9 000 ans. Ces récifs, que l'on croyait disparus de la planète, sont les premiers exemples vivants de récifs d'éponges siliceuses en existence depuis la période jurassique à être découverts. Les récifs d'éponges siliceuses vivantes ne se trouvent que dans les eaux côtières du Pacifique.

Les récifs d'éponges siliceuses ont une valeur intrinsèque, écologique et économique. Ils servent de lien entre les milieux benthiques et pélagiques et jouent un rôle important dans le traitement du carbone et de l'azote marins.

Ces éponges sont très fragiles, leur squelette étant fait de silice, c'est-à-dire de verre. Elles se cassent facilement à l'impact, et l'augmentation des sédiments en suspension peut étouffer ou inhiber de façon permanente leur processus de filtration. Les conditions océaniques nécessaires au développement de si gros récifs sont rares, et la fragilité des récifs les rend vulnérables aux dommages découlant d'activités humaines.

Chaque éponge peut vivre pendant plus de 200 ans, et la croissance lente ainsi que la vulnérabilité des éponges donnent à penser qu'elles peuvent avoir besoin de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années pour se rétablir à la suite d'un dommage. Si des squelettes d'éponges mortes sont enfouis ou détruits, de nouvelles éponges ne peuvent pas se former pour ajouter de la stabilité au récif.

Écosystème

Écosystème

La découverte de quatre grands récifs d'éponges siliceuses en 1987 par la Commission géologique du Canada a soulevé l'intérêt pour ces animaux marins délicats et vulnérables. L'âge des quatre récifs du détroit d'Hécate a été établi à plus de 9 000 ans. Ils sont considérés comme le plus grand exemple vivant des récifs d'éponges siliceuses qui abondaient à la période jurassique.

Les récifs sont très grands, couvrant une superficie totale d'environ 1 000 km². Ils se situent à des profondeurs de 140 à 240 m sous la surface. Le plus grand récif s'étend sur 35 km de longueur, 15 km de largeur et 25 m de hauteur.

Ces éponges sont fragiles, leur squelette étant composé de silice, qui est utilisée dans la fabrication du verre. Les éponges se fracturent facilement à l'impact et peuvent être étouffées par l'accumulation de sédiments. Les conditions océaniques nécessaires au développement de si gros récifs sont rares, et la fragilité des récifs les rend vulnérables aux dommages découlant d'activités humaines.

Chaque éponge peut vivre pendant plus de 200 ans, et la croissance lente ainsi que la vulnérabilité des éponges donnent à penser qu'elles peuvent avoir besoin de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années pour se rétablir à la suite d'un dommage. Lorsque les squelettes d'éponges mortes sont enfouis ou détruits, de nouvelles éponges ne peuvent pas se former et venir renforcer le récif.

Les récifs d'éponges fournissent un refuge, un habitat et des zones de croissance à de nombreuses espèces aquatiques, notamment des espèces de sébastes importantes sur le plan commercial ainsi que d'autres espèces de poissons, de mollusques et de crustacés.

Gestion et conservation

Gestion et conservation

L'objectif de la zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte est de conserver la diversité biologique, l'habitat structurel et la fonction écosystémique des récifs d'éponges siliceuses.

Les quatre récifs ont été fermés à la pêche au chalut du poisson de fond en 2002. En 2006, les fermetures initiales ont été étendues en taille et en restrictions d'engins pour fournir une protection supérieure aux récifs. Cependant, les fermetures de la pêche au chalut n'abordaient qu'une seule activité potentiellement dommageable. En février 2017, la ZPM du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine Charlotte a été désignée conformément à la Loi sur les océans. La désignation de la zone de protection marine fournit une gestion et une protection globales et à long terme pour ces zones, et donne à Pêches et Océans Canada la possibilité de gérer efficacement la vaste gamme d'activités qui peuvent endommager des éléments de cet écosystème.

Le plan de gestion de la zone de protection marine du DH-BRS est en cours d'élaboration afin d'orienter la gestion quotidienne, la gouvernance et le suivi de cette zone. Le plan de gestion sera établi de façon collaborative et il présentera une approche de collaboration pour la gestion de la ZPM. Il énoncera des principes directeurs, énumèrera les objectifs de la ZPM, recensera les outils requis pour assurer la gestion de la zone, et traitera d'éducation et de sensibilisation, ainsi que de surveillance, d'application de la loi et de conformité des utilisateurs. L'inclusion de mesures réglementaires et non réglementaires est essentielle pour assurer l'appui continu d'autres lois, règlements et politiques qui contribuent à la protection de cette zone.

À titre d'autorité fédérale principale chargée de la zone de protection marine, Pêches et Océans Canada assume la responsabilité générale d'assurer le respect et l'application du règlement. Ces activités seront réalisées par le biais des responsabilités du Ministère en matière d'exécution qui lui incombent en vertu de la Loi sur les océans, de la Loi sur les pêches et d'autres lois fédérales concernant la conservation des pêches, la protection de l'environnement, la protection de l'habitat et la sécurité maritime. Des agents d'application de la loi désignés par le ministère conformément à l'article 39 de la Loi sur les océans appliqueront les mesures de gestion et le règlement dans ces zones. L'application du règlement serait traitée en vertu de l'article 37 de la Loi sur les océans, tout comme le seraient les infractions. D'autres organismes de réglementation gouvernementaux joueront également un rôle dans la gestion des activités à l'intérieur de la zone de protection marine et aux alentours et dans l'appui à l'application des règlements.

Règlements

Règlements

En vertu de la Loi sur les océans, le Règlement sur les zones de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte établit les limites des secteurs nord, central et sud de la zone de protection marine des récifs (Annexe 1), y compris les limites des zones de gestion de chaque aire protégée (Annexes 2, 3 et 4).

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Cette vidéo présente les trois zones de gestion du récif sud des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte: la Zone de protection centrale, la Zone verticale de gestion adaptative, et la Zone de gestion adaptative.

Zonage

Chaque récif d'éponges siliceuses dispose d'une zone de protection centrale (ZPC) (two ZPC dans le récif central), d'une zone verticale de gestion adaptative et d'une zone de gestion adaptative.

Les zones de protection centrales comprennent les récifs d'éponges et sont conçues pour assurer le niveau de protection le plus élevé pour les récifs. Les zones de protection centrales se composent du fond marin, du sous-sol jusqu'à une profondeur de 20 mètres sous le fond marin et de la colonne d'eau surjacente : ces zones couvrent, à partir de la surface, une profondeur de 100 mètres pour le récif nord, de 120 mètres pour le récif central (zones A et B) et de 146 mètres pour le récif sud.

Les zones verticales de gestion adaptative se compose des eaux surjacentes à la zone de protection centrale jusqu'à la surface de la mer.

Les zones de gestion adaptative se composent du fond marin, du sous-sol et des eaux des zones de protection marine (c.-à-d. les récifs nord, central et sud) qui ne font pas partie des zones de protection centrale ou des zones verticales de gestion adaptative.

Le règlement interdit:

- de mener une activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de sa zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;

- de mener une activité de recherche ou de suivi scientifique ou une activité éducative, à moins qu'elle ne fasse partie d'un plan d'activité qui a été approuvé par le ministre.

Il y a des exceptions à ces interdictions qui déterminent les activités qui peuvent être autorisées dans certaines zones de la zone de protection marine. Les activités suivantes sont autorisées dans la zone de protection marine:

- Certaines activités de pêche dans les zones de gestion adaptative et les zones verticales de gestion adaptative. (Les activités de pêche seront gérées conformément aux plans de gestion intégrée des pêches, aux ordonnances modificatives annuelles, aux règlements et aux conditions de permis, de façon à atteindre l'objectif de conservation de la zone de protection marine. D'autres mesures de gestion des pêches de fond et au chalut pélagique sont nécessaires dans toute la zone de protection marine afin de protéger les récifs d'éponges).

- Les activités de navigation dans l'ensemble de la zone de protection marine; toutefois, l'ancrage est interdit dans les zones de protection centrales.

- L'installation, l'entretien ou la réparation de câbles dans les zones de gestion adaptative.

- Toute activité menée aux fins de sûreté publique, de santé publique, de défense nationale, d'application de la loi ou menée en réponse à une situation d'urgence.

- La recherche ou le suivi scientifique et les activités éducatives qui ont été approuvées par le ministre.

Tous les ancrages et toutes les activités de pêches et d'installation, d'entretien et de réparation de câbles sont interdits dans les zones de protection centrales.

Fermetures de pêche et autres interdictions

La pêche commerciale, récréative et autochtone est interdite dans les zones de protection centrale. Les ancrages et les installations, entretiens et réparations de câbles sont également interdits dans les zones de protection centrale.

À l'heure actuelle, les zones verticales de gestion adaptative et les zones de gestion adaptative sont fermées à toutes les activités de pêche commerciale de fond pour les grosses et petites crevettes, le crabe et les poissons de fond (y compris le flétan atlantique) ainsi qu'à la pêche au chalut pélagique pour la merluche. Ces fermetures resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Pour en savoir plus sur les fermetures de pêche dans la zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte, consultez l'Avis de pêche FN0198.

Pour vous renseigner sur la gestion des pêches dans la zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte, consultez les Plans de gestion intégrée des pêches applicables et le Guide de la pêche sportive de la Colombie-Britannique.

Demandes d'activités

Demande d'activité dans la ZPM des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte (ZPM DH BRC)

Les activités scientifiques, éducatives ou de surveillance sont permises dans la ZPM DH-BRC si un promoteur soumet un plan de recherche à Pêches et Océans Canada et qu'il reçoit l'approbation ministérielle.

Recherche et publications

Publications

- Rapport annuel de 2023 sur la zone de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte

- Plan de conservation pour les coraux et les éponges d'eau froide de la Région du Pacifique (2010 à 2015)

- Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Recherche

- Date de modification :