Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture Groupe de travail sur les océans Rapport sur le réseau d’aires marines protégées du Canada Juin 2017

Table des matières

- Sommaire

- Introduction

- L’importance des océans en santé

- Avantages des AMP et des réseaux d’AMP

- Planification du réseau d’aires marines protégées

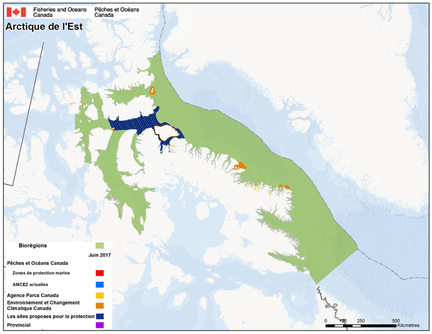

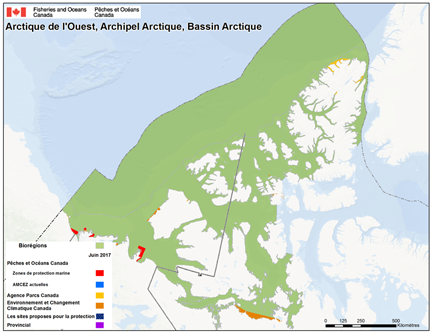

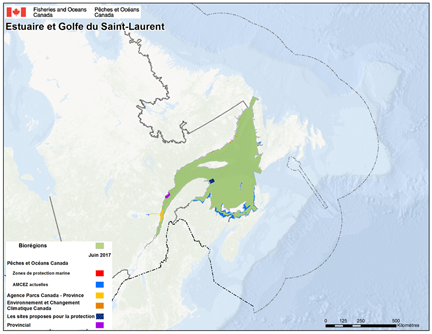

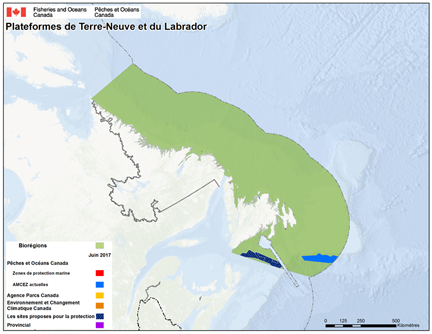

- Progrès réalisés dans les biorégions marines prioritaires

- Objectifs de conservation marine : 2017 et 2020

- Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ)

- Conclusion

Sommaire

En 2011, le Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada a été élaboré afin que le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) fixe une orientation stratégique pour l’établissement d’un réseau national d’aires marines protégées (AMP). La vision définie dans le Cadre national est la suivante : « Un réseau national d’aires marines protégées exhaustif, résilient et représentatif d’un point de vue écologique, cherchant à assurer la protection de la diversité écologique et de la santé du milieu marin au profit des générations actuelles et futures ». Pour atteindre cette vision, le gouvernement du Canada s’est engagé à accroître la proportion d’aires marines et côtières protégées de façon qu’elle atteigne 5 % en 2017 et 10 % en 2020.

En janvier 2016, le CCMPA a remis sur pied le groupe de travail sur les océans (GTO)Note de bas de page 1 pour aider à piloter le cadre national.

Le présent rapport a pour objectif de faire le point sur la planification des réseaux d’AMP en mettant l’accent sur leur avancement dans les cinq biorégions prioritairesNote de bas de page 2. Le rapport souligne également la contribution de Pêches et Océans Canada (MPO) à d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), aux réseaux d’AMP et au respect de l’engagement du gouvernement du Canada concernant les objectifs nationaux et internationaux de conservation marine.

En ce qui concerne l’avancement du réseau national d’AMP, le présent rapport met en valeur les progrès réalisés dans les cinq biorégions prioritaires : la plate-forme Nord du Pacifique, l’Arctique de l’Ouest, les plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador, la plate-forme Scotian et l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Cette planification des réseaux et les processus de gouvernance biorégionaux connexes appuient la création de différentes AMP qui contribuent à la réalisation de l’engagement du gouvernement du Canada. Elle fournit également la plateforme à long terme pour la désignation de futures aires marines à protéger et permettra d’améliorer la gestion collaborative des océans du Canada.

Le GTO reconnaît que la protection des aires marines et côtières du Canada nécessite des efforts collectifs et il appuie les efforts du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux en vue de travailler ensemble, conformément à la compétence et aux priorités de chacun d’eux. Les groupes autochtones, les collectivités côtières, les secteurs de l’industrie marine, les groupes de conservation et le public jouent également un rôle important dans la conservation et l’utilisation durable des ressources marines du Canada.

Introduction

En 2011, le Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada Note de bas de page 3 a été élaboré afin que le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) définisse une orientation stratégique pour l’établissement d’un réseau national d’AMPNote de bas de page 4, y compris une vision et des objectifs nationaux.

La vision du Cadre est la suivante :

Un réseau national d’aires marines protégées exhaustif, résilient et représentatif d’un point de vue écologique cherchant à assurer la protection de la diversité écologique et de la santé du milieu marin au profit des générations actuelles et futures.

En janvier 2016, le CCMPA a rétabli le groupe de travail sur les océans (GTO) pour qu’il fournisse un leadership et des conseils stratégiques en vue d’accroître la proportion des zones marines et côtières protégées du Canada, afin qu’elle atteigne 5 % d’ici 2017 et 10 % d’ici 2020.

Les différentes instances collaborent, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les océans, pour piloter la mise en place du réseau national d’AMP dans les océans du Canada afin d’atteindre les trois objectifs généraux du Cadre de 2011 :

- assurer la protection à long terme de la biodiversité marine, de sa fonction écosystémique et de ses caractéristiques naturelles particulières;

- soutenir la conservation et la gestion des ressources marines vivantes du Canada et de leurs habitats, ainsi que les valeurs socio-économiques et les services écosystémiques qu’elles offrent;

- rehausser la sensibilisation du grand public ainsi que son appréciation des milieux marins et de la richesse de l’histoire et de la culture marines du Canada.

En 2015, le Groupe directeur fédéral-provincial-territorial sur la conservation, la faune et la biodiversité, accompagné de son groupe de travail sur la biodiversité (avec la participation des groupes autochtones et des intervenants) a élaboré les Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 et s’est engagé à travailler conformément aux pouvoirs et aux priorités de chaque gouvernement. Les buts et objectifs pour 2020 reflètent ceux d’Aichi que le gouvernement du CanadaNote de bas de page 5 a signés :

L’objectif 1 est le suivant :

D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones côtières et marines sont conservées par l’entremise de réseaux d’aires protégées, et d’autres mesures efficaces de conservation dans des superficies clairement définiesNote de bas de page 6.

L’importance des océans en santé

Àl’échelle mondiale, les océans occupent plus de 70 % de la surface de la Terre et 95 % de la biosphère. Les océans, y compris les trois océans qui bordent le Canada, continuent de subir la pression croissante des changements climatiques et des activités humaines.

L’ensemble du patrimoine océanique du Canada, qui s’étend au-delà de sa zone économique exclusive (ZEE) pour englober le plateau continental étendu, couvre une superficie d’environ 7,1 millions de kilomètres carrés. Cette superficie équivaut à environ 70 % du territoire terrestre du Canada. Dans les limites de la ZEE, les océans canadiens couvrent une superficie d’environ 5,75 millions de kilomètres carrés.

Les services écosystémiques (ou écoservices) que fournit la biodiversité de nos océans subissent des répercussions accrues en raison des changements climatiques, du déclin des espèces ou de leur disparition, de la dégradation des écosystèmes ou de leur disparition, de l’introduction d’espèces exotiques aquatiques, ainsi que des effets néfastes causés par les déchets et autres polluants. Ces répercussions ont une incidence sur le bon fonctionnement des écoservices et compromettent la biodiversité de nos océans pour les générations actuelles et futures.

Des océans en santé fournissent des services écosystémiques

Les écosystèmes marins en santé offrent de nombreux avantages, dont celui de fournir les services écosystémiques essentiels qui assurent l’approvisionnement en nourriture et en eau, la régulation des inondations, de la sécheresse, de la dégradation des sols et des maladies, le soutien de la formation des sols et du cycle des nutriments, ainsi que des services culturels, comme des avantages récréatifs, spirituels et religieux ainsi que d’autres avantages non matérielsNote de bas de page 7.

Nos océans sont également essentiels à la régulation du climat — par exemple, ils absorbent de la chaleur et des gaz à effet de serre. Le plancton produit une bonne partie de l’oxygène de la planète. Les estuaires, qui comptent parmi les écosystèmes les plus productifs du monde; ils offrent aux espèces un abri pour se protéger contre les prédateurs et les facteurs de stress; sont grandement touchés par l’activité humaine. Les éponges filtrent les nutriments présents dans l’eau. Les régions côtières protégées peuvent aider à maintenir les zones tampons naturelles qui sont nécessaires pour atténuer les répercussions des ondes de tempête et des inondations sur les terres riveraines, en plus de protéger le littoral contre l’érosion en le stabilisant. Nos océans fournissent l’habitat dont les espèces, en particulier aux espèces aquatiques en péril, ont besoin pour assurer la croissance et le rétablissement de leurs populations.

Des océans en santé sont importants pour l’économie

Comme le souligne l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « L’océan est la nouvelle frontière économique. Il constitue une immense source de richesses naturelles et possède un énorme potentiel de croissance économique, de création d’emplois et d’innovation. L’océan est de plus en plus reconnu comme un moyen indispensable pour affronter nombre des défis mondiaux auxquels sera confrontée notre planète au cours des décennies à venir, notamment la sécurité alimentaire mondiale, les changements climatiques, l’approvisionnement en énergie, l’exploitation des ressources naturelles et l’amélioration des soins médicaux.Note de bas de page 8 »

Cependant, ce potentiel va de pair avec la responsabilité d’assurer la gestion durable des ressources maritimes et la conservation des écosystèmes maritimes. La richesse de nos ressources marines soutient de multiples secteurs économiques maritimes, comme le transport, l’aquaculture et la pêche.

La création d’AMP et de réseaux d’AMP fait partie intégrante d’une gestion des océans qui assure leur durabilité et leur prospérité. Ces AMP et réseaux d’AMP fournissent un mécanisme qui permet d’atteindre les objectifs de protection généraux en mettant en place une série de mesures de gestion interreliées dans une biorégion marine canadienne donnée. Par exemple, les réseaux d’AMP peuvent offrir aux espèces ou aux stocks des refuges qui assurent leur rétablissement et leur protection, et ainsi appuyer les secteurs de la pêche. Ces réseaux peuvent aussi être structurés pour soutenir d’autres industries (tourisme) ou activités (loisirs) à l’échelle biorégionale et sous-régionale. De nombreux secteurs maritimes (comme les pêches, l’aquaculture, le transport et l’énergie) contribuent fortement à la protection marine grâce à des pratiques d’utilisation durable et à des améliorations technologiques.

Des océans en santé façonnent l’identité du Canada en tant que nation maritime

Des océans sains et productifs, qui comportent une abondante biodiversité sur le plan de la génétique, des espèces et des écosystèmes, sont importants pour notre patrimoine culturel commun et notre identité canadienne de nation maritime bordée par trois océans. Pour les peuples autochtones du Canada, nos océans représentent un lien permanent entre les pratiques culturelles et spirituelles de leurs ancêtres, et ont le potentiel d’assurer la santé des communautés pour les prochaines générations.

La santé des océans est tributaire d’une étroite coopération internationale

Forger des partenariats solides dans le monde entier avec d’autres gouvernements ainsi qu’avec des organisations internationales et non gouvernementales (comme la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies [CDB ONU] et l’Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]) mène à la création et au développement de plateformes internationales d’échange de connaissances et d’information. Ces plateformes permettent au Canada d’apprendre des pays et des organisations qui partagent les mêmes valeurs et de travailler avec eux dans le but de préserver la santé et le dynamisme des écosystèmes de nos océans.

Le Canada, représenté par le gouvernement du Canada, est partie à la CDB ONU et membre de l’UICN. Il s’est doté d’approches et d’objectifs nationaux en matière de gestion des océans qui sont fondés sur des ententes internationales et des résolutions découlant de ces forums.

En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs pour le développement durable (communément appelés les « objectifs mondiaux »)Note de bas de page 9. Le gouvernement du Canada est déterminé à faciliter la mise en œuvre de ces objectifs mondiaux.

Avantages des AMP et des réseaux d’AMP

De façon générale, une aire marine protégée (AMP) est une partie de l’environnement marin (y compris les biorégions océaniques et des Grands Lacs dans le cas du Canada) qui est gérée « afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »Note de bas de page 10. La forme et la taille des AMP varient, et celles-ci peuvent avoir des objectifs et niveaux de protection différents. Une AMP délimitée et configurée avec soin peut offrir les avantages locaux suivants, qui sont propres au site :

- maintenir les processus écologiques qui fournissent les services écosystémiques;

- protéger la structure de l’écosystème marin, ainsi que ses fonctions et son rétablissement;

- rehausser la résilience écologique en restaurant les structures et en augmentant la productivité et la complexité du réseau trophique;

- protéger des zones précises qui comportent des caractéristiques et des processus biophysiques importants;

- protéger les habitats importants qui offrent des refuges (par exemple, pour les espèces en voie de disparition ou en déclin), ainsi que des zones pour la reproduction et l’alevinage, l’élevage et la quête de nourriture;

- accroître la capacité de rétablissement des zones avoisinantes après des perturbations en y exportant des larves et des organismes adultes;

- favoriser une augmentation de la taille, de l’abondance et de la diversité des espèces marines;

- appuyer les activités économiques qui sont compatibles avec les objectifs des AMP, comme la pêche, l’aquaculture, le transport, les loisirs, le tourisme et l’éducation;

- fournir des sites aux fins de recherche marine et de surveillance des océans;

- préserver des zones de grande valeur sur le plan du patrimoine spirituel ou culturel.

Un réseau d’AMP conçu de façon stratégique peut améliorer les avantages qu’offre chaque AMP en les mettant à l’échelle biorégionale afin qu’ils :

- soutiennent la coordination de la gestion écosystémique des ressources et activités marines des différents organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux;

- favorisent une présence plus abondante, répandue et diversifiée d’espèces dans toute la région où le réseau est établi;

- contribuent à atténuer les répercussions des changements climatiques en préservant et en protégeant les espèces, les écosystèmes et les habitats côtiers et marins qui sont les plus importants pour le stockage de carbone;

- protègent les sites historiques et d’autres sites ayant une importance culturelle;

- améliorent la qualité de vie des membres des communautés locales;

- fournissent des avantages supplémentaires si les réseaux d’AMP nationaux sont adjacents à ceux d’un autre pays (p. ex. entre le Canada et les États-Unis).

Diverses désignations d’AMP fédérales, provinciales et territoriales contribuent aux réseaux d’AMPNote de bas de page 11.

Planification du réseau d’aires marines protégées

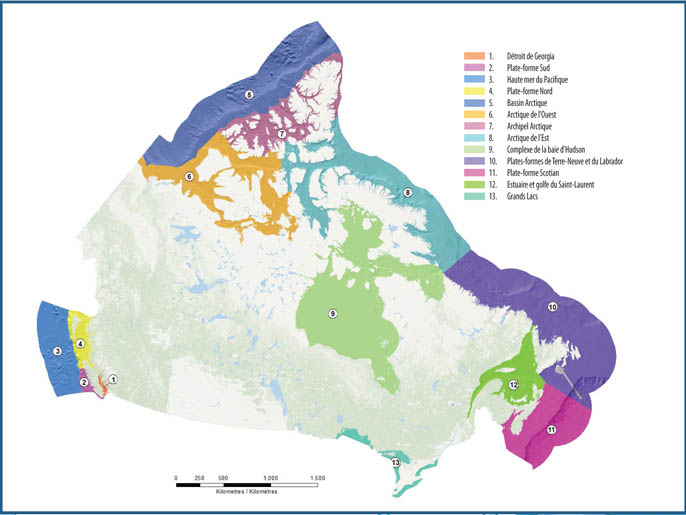

Le réseau national des aires marines protégées du Canada sera composé des 13 réseaux des biorégions définies sur le plan spatial, qui couvrent la zone économique exclusive (ZEE) du Canada et les Grands Lacs. Chacun des 13 réseaux sera composé d’une série de zones clairement définies dont la gestion sera coordonnée afin d’atteindre les trois principaux buts nationaux décrits dans le Cadre de 2011.

Ces réseaux visent à renforcer les avantages de chaque AMP et peuvent ainsi atteindre de meilleurs résultats écologiques, notamment :

- la conservation de la biodiversité et de la productivité;

- la conservation des processus écosystémiques et des habitats;

- la protection des espèces en péril et de leurs habitats;

- l’amélioration de la résilience des écosystèmes.

Au bout du compte, ces résultats favorisent la prospérité économique à long terme découlant de l’utilisation durable de nos ressources marines, un meilleur bien-être social et la pratique des coutumes culturelles. Le Groupe de travail sur les océans reconnaît cependant qu’une AMP ou un réseau d’AMP bien planifié doit être accompagné d’activités scientifiques et de contrôle qui permettent de mesurer l’efficacité de l’AMP sur le plan des objectifs de conception à atteindre.

Comment la planification de réseau fonctionne-t-elle?

Conformément à ce qui est indiqué dans le Cadre national de 2011, les différents réseaux d’AMP sont élaborés dans le cadre de processus de gouvernance dans les biorégions au moyen d’une collaboration et d’une consultation entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les collectivités autochtones, l’industrie, le milieu universitaire et d’autres intervenants.

Les principaux éléments de la planification d’un réseau d’AMP sont :

La gouvernance : Mettre en place des processus décisionnels et de consultation pour que toutes les parties soient désignées et qu’elles participent au développement d’un réseau d’AMP dès le départ. La participation des organismes gouvernementaux, des groupes autochtones, des intervenants économiques et environnementaux, ainsi que d’autres parties intéressées, varie selon la biorégion.

La collecte des données et des renseignements : Les AMP actuelles ou d’autres mesures de conservation spatiales, ainsi que les données et les informations écologiques, sociales, culturelles et économiques existantes sont recueillies, cartographiées et validées. Les besoins scientifiques et les lacunes dans les données sont également déterminés et classés par ordre de priorité grâce aux ressources disponibles et, si possible, nouvelles. Lors de ces évaluations, les connaissances locales et traditionnelles seront intégrées aux connaissances scientifiques.

La conception du réseau d’AMP : Les objectifs du réseau et les priorités en matière de conservation sont établis d’après les données disponibles, l’information recueillie, les connaissances locales et traditionnelles, ainsi que les commentaires des intervenants. Les lacunes dans les données continuent d’être traitées lorsque les ressources sont disponibles. Une ébauche de conception de réseau est préparée en tenant compte des objectifs, du contexte économique de la biorégion et des contributions des AMP et des mesures de conservation spatiale déjà en place. La conception d’un réseau est affinée en consultation avec les provinces, les territoires, les groupes autochtones, les intervenants et les autres parties intéressées.

La mise en œuvre : Les organismes gouvernementaux, les groupes autochtones et les partenaires de l’industrie collaborent pour donner la priorité aux aires à protéger qui en sont à l’étape de la conception définitive du réseau; ensuite, les aires sont désignées site par site (dans la mesure où les ressources le permettent) à l’aide de l’outil réglementaire ou législatif adéquat. C’est à cette étape qu’un processus visant à faire progresser les différents sites des AMP est mis en place, qu’il s’agisse d’une zone de protection marine (ZPM) désignée en vertu de la Loi sur les océans, d’une aire marine nationale de conservation (AMNC), d’une réserve nationale de faune (RNF) en milieu marin, de parcs provinciaux, de réserves de conservation provinciales ou d’un autre mécanisme de protection. Tous les partenaires collaborent pour intégrer leurs propres mesures de conservation, en tenant compte des considérations socio-économiques et culturelles.

La gestion et la surveillance : La gestion des différentes AMP d’un réseau est la responsabilité de l’organisme fédéral, provincial, municipal ou autochtone qui détient l’autorité réglementaire ou législative. La gestion des réseaux biorégionaux d’AMP varie selon les structures de gouvernance en place dans la biorégion. Les activités de gestion se déroulent en continu, souvent en collaboration avec les intervenants et les groupes autochtones locaux, pour assurer l’efficacité des AMP et du réseau biorégional par rapport à leurs objectifs de conservation respectifs. Le réseau, les AMP et leur approche de gestion sont adaptés, au besoin, en fonction des recherches en cours et de la surveillance écologique.

La conformité et l’application de la loi : Il est essentiel de faire participer les parties intéressées au processus d’élaboration de l’approche de gestion des AMP afin de promouvoir la conformité aux objectifs de conservation et aux exigences réglementaires qui sont établies pour les AMP. Cette promotion de la conformité est assurée par l’éducation et l’intendance partagée, le suivi, le contrôle et les activités de surveillance. Des activités d’application de la loi sont également menées dans l’ensemble du Canada.

Travailler avec les groupes autochtones

Les droits et les intérêts des Autochtones sont toujours pris en considération dans la planification d’un réseau d’AMP et la création d’une AMP. De nombreuses aires marines revêtent une grande valeur culturelle pour les groupes autochtones, et les AMP peuvent être adjacentes aux territoires de certains groupes visés par des accords ou des traités de revendication territoriale ou chevaucher ces territoires.

Les partenariats d’intendance avec des groupes autochtones sont conclus au moyen d’ententes et font partie intégrante des efforts visant à atteindre nos objectifs communs de conservation marine. Les groupes autochtones sont des partenaires essentiels pour la recherche scientifique, l’accumulation de connaissances et les projets de surveillance, car ils ajoutent leur savoir traditionnel aux méthodes scientifiques. De plus, des ententes sur les répercussions et les avantages pourraient s’avérer nécessaires pour pouvoir créer des AMP dans certaines biorégions faisant l’objet d’accords sur les revendications territoriales.

Les aires protégées autochtones commencent à être de mieux en mieux connues pour leurs caractéristiques uniques et leur contribution importante à la conservation de la biodiversité. Il sera essentiel de collaborer avec les peuples autochtones afin de mieux comprendre ces aires et leur rôle dans la planification de réseau d’AMP.

Travailler avec les intervenants du secteur maritime

Il est nécessaire d’avoir en place un processus participatif comprenant les intervenants de l’industrie maritime, les groupes communautaires, les groupes de conservation, le public et les autres parties pour développer et gérer les réseaux d’AMP et les AMP elles-mêmes. Ce processus est fondé sur l’engagement continu et l’échange d’information avec les groupes de pêcheurs, les aquaculteurs, les dirigeants des offices des hydrocarbures extracôtiers et du secteur pétrolier et gazier, l’industrie du transport maritime et les autres secteurs des ressources marines. Travailler avec un large éventail d’intervenants maritimes favorise l’acquisition de connaissances tout en aidant à définir des objectifs communs et de nouvelles options et solutions.

Le groupe de travail sur les océans insiste sur l’importance de la collaboration entre les gouvernements, les groupes autochtones et les intervenants pendant la mise en place des activités de conservation marine.

Progrès réalisés dans les biorégions marines prioritaires

Le travail progresse dans les cinq biorégions prioritaires : la plate-forme Nord du Pacifique, l’Arctique de l’Ouest, les plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador, la plate-forme Scotian et l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Ces travaux appuieront la création d’AMP qui pourraient être prises en compte dans la cible de 2020, et offriront une plateforme à long terme pour la désignation de futures aires marines à protéger.

La désignation des AMP découlera des processus de planification des réseaux (décrits plus haut et dans le Cadre national de 2011), mais des aires pourraient également être désignées en dehors de ces biorégions prioritaires (par exemple dans de vastes zones extracôtières et dans l’est de l’Arctique). La planification dans les huit autres biorégions progressera en consultation avec les gouvernements, les groupes autochtones et divers intervenants.

Stratégie du réseau d’AMP pour la biorégion de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent

En septembre 2016, Pêches et Océans Canada a publié la Stratégie pour le réseau d’aires marines protégées pour la biorégion de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Cette biorégion englobe le moyen estuaire, l’estuaire maritime et le golfe du Saint-Laurent. La stratégie pour le réseau d’AMP fournit une plateforme pour atteindre les objectifs du réseau d’AMP au moyen d’une approche coordonnée, cohérente et efficace de toutes les parties. Les groupes autochtones et les parties intéressées seront invités à participer à mesure que le développement du réseau d’AMP progressera. La coordination des éventuels projets sera assurée par les structures bilatérales existantes, notamment le Groupe bilatéral sur les aires marines protégées Canada-Québec (GBAMP). La stratégie appuie également la mise en œuvre continue du Plan de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (2013).

Pour élaborer la stratégie, des processus de consultation et de mobilisation bilatéraux ont eu lieu avec la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, afin d’assurer une collaboration pour le réseau d’AMP. Des consultations ont également été tenues auprès des groupes autochtones, de l’industrie et d’autres intervenants, ainsi qu’auprès du milieu universitaire.

Établissement du réseau d’AMP dans la biorégion des plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador

La Région de Terre-Neuve-et-Labrador participe activement à l’avancement du réseau d’aires marines protégées pour la biorégion des plates-formes de Terre-Neuve et du Labrador. Des consultations sur la planification du réseau et sur la collecte et la validation de renseignements de diverses sources se déroulent actuellement avec les représentants de la province et d’autres organismes fédéraux, des groupes autochtones, de l’industrie et des groupes de conservation.

En consultation avec Terre-Neuve-et-Labrador et d’autres ministères fédéraux, le MPO a élaboré une stratégie pour le réseau d’AMP et préparera un plan du réseau en 2017. La stratégie a été approuvée par les comités de gouvernance régionaux et a fait l’objet de consultations exhaustives auprès d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux, des groupes autochtones, de l’industrie et des groupes de conservation. La stratégie en question doit guider l’élaboration du réseau d’AMP et le processus de conception qui servira à désigner et à classer par ordre de priorité les aires visées pour l’établissement de futures AMP.

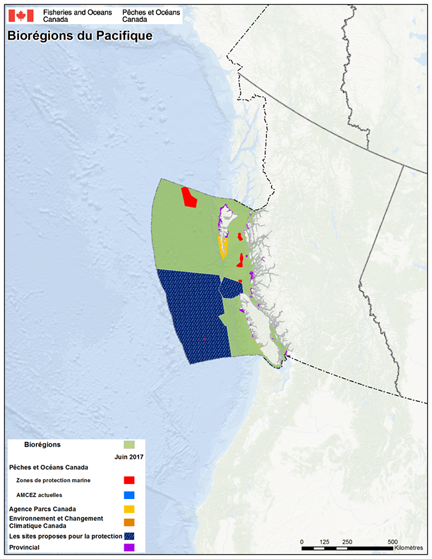

Établissement du réseau d’AMP dans la biorégion de la plate-forme Nord (Pacifique)

La province de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada et 17 Premières Nations mettent en œuvre la Stratégie Canada – Colombie-Britannique pour le réseau d’aires marines protégées afin d’élaborer un plan de réseau d’AMP dans la biorégion de la plate-forme Nord du Pacifique en Colombie-Britannique. Des ententes officielles en matière de gouvernance sont en cours de négociation. Les objectifs du réseau biorégional ont été définis et finalisés, une stratégie de mobilisation des intervenants est en voie d’achèvement et des travaux techniques sont en cours. Un plan de réseau définitif devrait être terminé d’ici mars 2019. Ce plan servira à déterminer et à classer par ordre de priorité les nouvelles zones pour la création d’AMP.

Établissement du réseau d’AMP dans la biorégion de l’Arctique de l’Ouest

La planification du réseau d’aires marines protégées (AMP) est en cours dans la biorégion de l’Arctique de l’Ouest, une vaste zone géographique qui englobe les eaux de la région désignée des Inuvialuit et de la région de Kitikmeot, au Nunavut. Le gouvernement fédéral travaille avec ses partenaires de cogestion afin de respecter et de soutenir les droits et les responsabilités garantis en vertu de deux règlements de revendications territoriales distincts, soit la Convention définitive des Inuvialuit (1984) et l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993).

Des tournées de consultation des collectivités ont eu lieu au printemps 2016 et au mois de février 2017 afin de confirmer les priorités de conservation pour le réseau d’AMP et d’offrir des possibilités de dialogue au sujet des efforts de protection marine avec les partenaires de cogestion, les aînés et les membres des collectivités. Un plan d’action pour le réseau d’AMP devrait être prêt pour la mise en œuvre d’ici 2019.

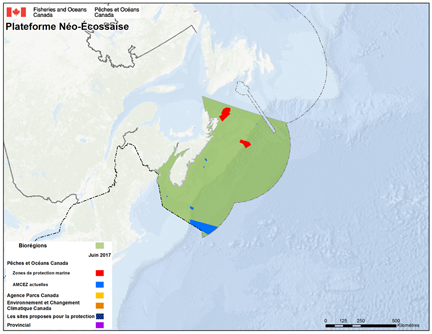

Établissement du réseau d’AMP dans la biorégion de la plate-forme Scotian

Des processus de consultation et de mobilisation bilatéraux ont été établis avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Le MPO continue de discuter de la mise en place du réseau avec des groupes autochtones, divers groupes de l’industrie et d’autres groupes intéressés (comme les groupes de conservation et les groupes communautaires locaux), ainsi que dans le cadre de journées portes ouvertes. Plus de 120 réunions ont été tenues depuis octobre 2015. La partie I du processus de consultation scientifique s’est terminée en juillet 2016 et la partie II, en novembre 2016.

Une conception préliminaire du réseau d’AMP sera prête pour les consultations avec les provinces et les groupes autochtones d’ici la fin du printemps, avant la communication au public prévue à l’automne 2017. Cette conception comprendra deux nouvelles zones d’intérêt que l’on propose de désigner comme aires marines protégées d’ici 2020. La conception préliminaire prévoit également une année complète de consultations.

Voici deux exemples de coopération bilatérale visant à faire avancer la conservation marine dans les biorégions :

Stratégie Canada – Colombie-Britannique pour le réseau d’aires marines protégées

Avec plus de 450 000 km² d’eaux marines intérieures et au large des côtes, les eaux canadiennes du Pacifique sont l’un des milieux marins les plus diversifiés et les plus productifs au monde. Cette stratégie est le résultat de la collaboration entre les gouvernements et les Premières Nations, les administrations locales, les collectivités, les intervenants et le public. L’approche fédérale-provinciale conjointe de la stratégie pour mettre en place un réseau d’aires marines protégées permettra à la fois de protéger les collectivités et de préserver la splendeur et la productivité de l’océan.

Le groupe bilatéral sur les aires marines protégées Canada-Québec

Fondé en 2007, le Groupe bilatéral sur les aires marines protégées Canada-Québec (GBAMP) a été créé pour assurer une approche concertée en vue d’établir des AMP qui respectent les compétences des gouvernements québécois et fédéral. Le GBAMP travaille à la ratification d’une entente de collaboration entre le Canada et le Québec. En 2017, le GBAMP continuera de travailler à établir des AMP, notamment dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent (l’un des plus grands au monde), ainsi qu’au banc des Américains, dans le golfe du Saint-Laurent.

Le groupe de travail sur les océans reconnaît la planification en cours des réseaux d’AMP dans les cinq biorégions prioritaires et il continuera à fournir une orientation stratégique nationale, au besoin, pour faire avancer ces travaux, y compris dans les autres biorégions.

Objectifs de conservation marine Objectifs de conservation marine

Contexte international

En 2010, lors de la 10e réunion de la Conférence des parties de la Conférence sur la diversité biologique des Nations Unies à Aichi, au Japon, le gouvernement du Canada a accepté de se conformer à 20 objectifs internationaux en matière de biodiversité d’ici 2020. L’objectif 11 d’Aichi est le suivant :

D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marinNote de bas de page 12.

Cet engagement mondial a été confirmé une nouvelle fois en 2015 par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de l’objectif 14, qui consiste à « conserver et utiliser de façon durable les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durableNote de bas de page 13 ».

L’objectif 14.5 reflète précisément l’objectif 11 d’Aichi :

D’ici à 2020, préserver au moins 10 pourcent des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles Note de bas de page 14.

Divers outils pour atteindre les objectifs de conservation marine

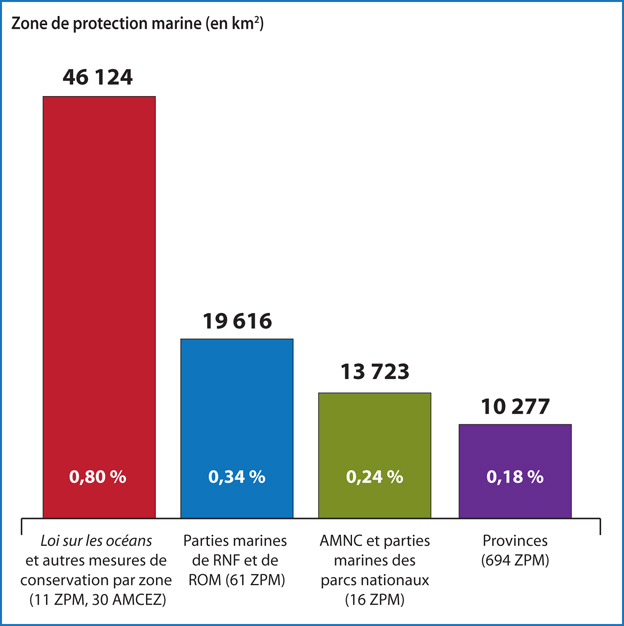

Pêches et Océans Canada peut désigner des zones de protection marine en vertu de la Loi sur les océans et contribuer à la conservation de la biodiversité à long terme en mettant en place d’autres mesures de conservation efficaces par zone, qui pourraient être établies en vertu de la Loi sur les pêches. Ces mesures peuvent inclure les fermetures de zones de pêche en vertu de la Loi sur les pêches et la protection de l’habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Environnement et Changement climatique Canada contribue à accroître la protection marine en désignant des réserves nationales de faune (RNF) en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et dans les parties marines des refuges d’oiseaux migrateurs créés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (ROM). De même, l’Agence Parcs Canada met en place des aires marines nationales de conservation (AMNC) en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, et plusieurs parcs nationaux établis sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada renferment des composantes marines d’envergure.

Certaines désignations provinciales et territoriales offrent aussi une protection marine. Par exemple, les provinces et les territoires ont divers pouvoirs qui leur permettent de prendre des mesures pour appuyer la conservation marine, comme l’établissement d’aires de conservation, de réserves écologiques, de lieux patrimoniaux, de sanctuaires, d’aires de gestion de la faune et d’aires de gestion spéciales.

Faire le suivi de notre rendement en vue d’atteindre nos objectifs de conservation marine

Les objectifs du gouvernement du Canada en matière de protection des zones marines et côtières, qui consistent à porter leur superficie à 5 % d’ici 2017 et à 10 % d’ici 2020, sont ambitieux. Le point de référence pour l’objectif de 2020 est la zone économique exclusive du Canada, dont la superficie est d’environ 5,75 millions de kilomètres carrés. L’objectif de conservation de 10 % représente une superficie de 575 000 km², soit environ la superficie de l’ensemble des provinces de l’Atlantique. Compte tenu du niveau de protection marine à la fin de 2015, il reste 237 500 km² à protéger d’ici 2017 et 287 500 km² supplémentaires à protéger d’ici 2020.

En juin 2017, environ 1,54 % (88 398 km²) Note de bas de page 15 de l’ensemble du territoire océanique du Canada était protégé au moyen de divers outils pour les AMP. Les paragraphes suivants décrivent les contributions du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière de protection des milieux marins et côtiers, mises en place à l’aide de leurs pouvoirs de réglementation (les pourcentages n’ont pas été ajustés pour tenir compte des zones où deux administrations coopèrent) :

Selon le groupe de travail sur les océans, tous les organismes responsables devraient utiliser leur mandat conformément à la compétence et aux priorités de chaque gouvernement pour contribuer de manière significative à l’atteinte de l’objectif de conservation marine de 2020. Cet effort inclut la contribution des cinq biorégions prioritaires et celle des futures biorégions prioritaires du pays.

Autres mesures de conservation efficaces par zone

L’expression « autres mesures de conservation efficaces par zone » (AMCEZ) est utilisée dans le cadre de l’objectif 11 d’Aichi de la Conférence sur la diversité biologique des Nations Unies (CDB ONU) en reconnaissance de la contribution que peuvent apporter les AMCEZ à la conservation de la biodiversité marine. Les directives internationales sur les AMCEZ de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et de la CDB ONU sont encore en cours d’élaboration. En attendant, Pêches et Océans Canada a élaboré des directives opérationnelles pour la définition des « autres mesures » concernant les milieux marinsNote de bas de page 16 . Ces directives ont été – et continueront d’être – enrichies par les discussions qui ont lieu dans le cadre du groupe de travail de l’UICN sur les AMCEZ, de l’Organe subsidiaire de la CBD ONU chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et du Conseil canadien des aires écologiques.

En janvier 2016, afin d’appuyer ces directives opérationnelles sur les AMCEZ, le Secrétariat canadien de consultation scientifique a émis un avis scientifiqueNote de bas de page 17 qui résume les caractéristiques et les facteurs pouvant être utilisés pour déterminer si une mesure de gestion par zone est susceptible de fournir des avantages pour la conservation de la biodiversité marine. Les directives opérationnelles qui en résultent pour déterminer les AMCEZ pour la conservation marine comportent cinq critères généraux, et recommandent que chaque mesure satisfasse à l’ensemble des cinq critères pour être considérée comme une AMCEZ pour la conservation marine.

1. Emplacement géographique clairement défini

La mesure doit s’appliquer dans une zone spatialement définie.

2. Objectifs de conservation ou de gestion des stocks

La mesure doit comporter un objectif de conservation ou de gestion des stocks ET renvoyer directement à au moins une espèce d’importance régionale ou un habitat important pour la conservation de la biodiversité.

Les objectifs de conservation et de gestion des stocks ont un fondement biologique ou écologique. Le renvoi direct à un habitat important ou à une espèce importante permet de s’assurer que les décisions de gestion sont étroitement liées à cette composante écologique.

3. Présence de composantes écologiques d’intérêt

Les composantes écologiques d’intérêt sont les espèces et les habitats qui sont conservés dans le cadre d’une mesure. Pour qu’une mesure réponde à ce critère, elle doit contenir au moins deux composantes écologiques d’intérêt, soit un habitat important pour la conservation de la biodiversité ET une espèce d’importance régionale qui utilise cet habitat.

4. Mise en œuvre à long terme

- La mesure doit être implantée au moyen de lois et de règlements; ou ne pas être implantée au moyen de lois et de règlements, mais être étayée par des données probantes indiquant clairement qu’elle est conçue pour le long terme (au moins 25 ans).

- Les mesures identifiées comme des AMCEZ seront gérées selon une approche de gestion adaptative à long terme et devraient être en place toute l’année pendant au moins 25 ans, en vue d’appuyer des avantages à long terme en matière de conservation de la biodiversité. Ce critère ne devrait pas être considéré comme une date d’expiration pour les AMCEZ. L’objectif sous-jacent est que toutes les AMCEZ déclarées soient en place indéfiniment et, idéalement, à perpétuité.

- Étant donné que les conditions de permis ou les variations dans les dispositions de la Loi sur les pêches permettent de simplifier le retrait d’une mesure de gestion, les fermetures de pêches établies par ces moyens ne sont pas toutes considérées comme étant mises en œuvre au moyen de lois et de règlements et, par conséquent, elles doivent être étayées par des données probantes indiquant clairement qu’elles sont conçues pour le long terme. Ces preuves prennent la forme d’un objectif de gestion à long terme énoncé dans une publication officielle de l’autorité responsable.

5. Conservation réelle des composantes écologiques d’intérêt

- Aucune des activités humaines incompatibles avec la conservation des composantes écologiques d’intérêt (les espèces et les habitats définis selon les critères nº 2 et nº 3) ne peut être exercée ou prévue au sein de l’emplacement géographique défini.

- Les activités prévisibles comprennent généralement des activités pour lesquelles un plan d’activités est en place et pour lesquelles il y a des preuves que le promoteur réalisera l’activité (par exemple les demandes de bail ou de permis).

- Les outils actuels fondés sur les risques peuvent être utilisés, au besoin, conjointement avec l’opinion d’un expert, pour évaluer si les activités actuelles ou prévisibles et leurs répercussions sont incompatibles avec la conservation des composantes écologiques d’intérêt.

- Le suivi écologique, la surveillance et l’application de la loi sont des éléments importants de la gestion adaptative qui favorisent une conservation efficace. Lorsque ces éléments de gestion ne sont pas déjà en place pour une AMCEZ, l’intention est de les introduire au fil du temps.

Le secteur canadien de la pêche apporte de nombreuses contributions importantes à la conservation de la biodiversité marine grâce aux fermetures de zones de pêche à long terme (c.-à-d. des zones fermées à la pêche). Une fois qu’une AMCEZ est désignée (comme les fermetures de zones de pêches et qu’elle respecte les cinq critères), la gestion future de cette mesure devra se conformer à ces critères, à défaut de quoi celle-ci perdra son statut et se verra retirée des rapports suivants sur les AMCEZ.

Chaque AMCEZ fait l’objet d’une surveillance pour s’assurer qu’elle continue de respecter ces critères. Les mesures perdront leur statut d’AMCEZ si une nouvelle activité réalisée dans le secteur est incompatible avec la conservation de la biodiversité et que les répercussions de cette nouvelle activité ne sont pas atténuées.

Des programmes de suivi écologique seront mis en œuvre et des activités de surveillance et d’application de la loi seront menées afin d’appuyer les décisions en matière de gestion dans une AMCEZ, selon les ressources disponibles.

En plus des AMP, les AMCEZ sont un autre type de mesure de gestion par zone à prendre en considération lors de l’élaboration des réseaux biorégionaux d’AMP, car elles contribuent à la conservation à long terme de la biodiversité. Ce sont les caractéristiques de conservation d’une AMCEZ et le fait que celle-ci contribue ou non à la réalisation des objectifs précis du réseau de la biorégion qui détermineront si cette AMCEZ fera partie ou non d’un réseau biorégional d’AMP.

Les mesures de gestion par zone et d’autres mesures de gestion soutiennent et consolident les réseaux biorégionaux d’AMP, même si elles ne correspondent pas à la définition d’une AMCEZ. Par exemple, la fermeture saisonnière d’une zone de pêche qui ne constitue pas une AMCEZ peut avoir lieu, sur le plan géographique, entre une AMP et une AMCEZ, servant ainsi de point de départ à la protection d’un stade biologique précis d’une espèce (comme le frai), puisque cette espèce se déplacera d’une zone à l’autre pendant le reste de son cycle de vie. Le rôle de soutien potentiel des différents types de mesures de gestion par zone au sein d’un réseau biorégional varie selon le cas, en fonction des objectifs du réseau de la biorégion.

Dans le cadre de son rapport sur l’atteinte de l’objectif de conservation marine de 2017, le MPO notera la contribution des AMCEZ et les avantages qu’elles offrent pour la conservation de la biodiversité, en fonction de ces critères. De plus, les fermetures futures de zones de pêche ou d’autres AMCEZ seront mises en place. L’emplacement et l’importance de ces futures mesures ainsi que les méthodes de gestion utilisées seront déterminés en consultation avec les provinces, les territoires, les groupes autochtones, les intervenants et les autres parties. Le MPO examinera de façon périodique la liste de mesures de gestion par zone qui respectent les critères indiqués dans les directives opérationnelles, afin de veiller à ce que ces mesures continuent de répondre aux critères dans une approche de gestion adaptée.

Le groupe de travail sur les océans aide Pêches et Océans Canada à mener une analyse initiale pour déterminer comment les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) peuvent contribuer à l’objectif de 2017. Le groupe de travail se réjouit de pouvoir collaborer avec le Ministère pour déterminer comment cette approche peut être améliorée avant 2020, lorsque les directives internationales sur les AMCEZ seront perfectionnées par l’Union internationale pour la conservation de la nature et la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, par exemple.

Conclusion

Protéger les aires marines et côtières du Canada est une responsabilité collective Canada’s marine and coastal areas is a collective responsibility

Tous les ordres de gouvernement, les groupes autochtones, les secteurs de l’industrie et les collectivités côtières de l’ensemble de la société canadienne ont un rôle important à jouer dans la protection marine et côtière, la conservation de la biodiversité marine et l’utilisation durable des ressources marines. La poursuite des progrès dans l’établissement d’un réseau national d’AMP et l’atteinte de l’objectif international de conservation marine passent par les nombreux efforts déployés par tous les groupes qui dépendent de la durabilité des ressources marines pour assurer la prospérité à long terme du Canada.

- Date de modification :