R et D en aquaculture au Canada de 2013

Table des matières

Interactions environnementales

Quantification du transport benthique des déchets produits par l’aquaculture afin d’améliorer les modèles prédictifs

La Gestion de l’habitat et la Gestion des écosystèmes et des pêches du MPO nécessitent l’élaboration d’une stratégie nationale pour comprendre et prédire le transport des déchets produits par l’aquaculture. Les modèles actuels ne peuvent pas prédire le transport des déchets produits par l’aquaculture en raison de l’incapacité à mesurer la nature cohésive et les propriétés de transport des matières fécales, des déchets en granules et de leur interaction avec les sédiments en suspension et sur le fond marin. Le but du projet est d’élaborer un ensemble de variables pouvant être utilisées pour mettre en place des modèles couplés, d’hydrodynamiques et de transport des sédiments, et ainsi prédire la resuspension et le transport des déchets produits par l’aquaculture, aux fins d’utilisation à l’échelle nationale. La priorité est de créer une matrice de données des coefficients de transport des déchets produits, tant par l’élevage de poissons et que par les bivalves, afin de prédire la capacité de transport de la matière remise en suspension. Différents types d’aliments granulés et de matières fécales provenant des mollusques et des poissons seront exposés à divers types de fonds marins, allant de simples à complexes, dans des conditions hydrodynamiques contrôlées. Cette matrice découlera d’études en laboratoire et sur le terrain. Le deuxième objectif est de collaborer avec la Scottish Association for Marine Science pour lancer une version précommerciale du DEPOMOD qui comprendra un module flexible de remise en suspension, adapté aux eaux canadiennes, et de discuter des paramètres et de l’initialisation du système de modélisation FVCOM avec les modélisateurs du MPO.

Avr. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Terri Sutherland, Brent Law (MPO)

Équipe du projet : Mike Foreman, Fred Page, Yongshen Wu, March Klaver (MPO); Chris Cromey, Scottish Association for Marine Science, U.K.; Carl Amos (U. Southampton, U.K.)

Contact : Terri.Sutherland@dfo-mpo.gc.ca, Brent.Law@dfo-mpo.gc.ca

Validation du modèle DEPOMOD par la comparaison de techniques visuelles employées pour observer la variabilité spatiale et temporelle du benthos dans des sites piscicoles actifs et mis en jachère à Terre-Neuve

La plupart des sites piscicoles de T.-N.-L. sont situés en zones d’eaux profondes (>100 m) caractérisées par des substrats solides et un faible courant. Ces conditions sont associées à des coûts de surveillance élevés comparativement à d’autres provinces de l’Atlantique. La problématique provient du besoin d’utiliser une technologie et un équipement plus coûteux pour déterminer les conditions du fond marin. Le programme de surveillance actuel est fondé sur l’hypothèse selon laquelle les sites piscicoles en eaux profondes et caractérisés par des substrats solides ne constituent pas des zones de sédimentation. On a cependant constaté que des particules organiques s’accumulaient dans certains sites. Différentes techniques seront examinées dans le cadre de ce projet afin de déterminer si elles peuvent permettre de mieux comprendre les processus physiques et biologiques se produisant à proximité des sites à substrats solides.

Un modèle de dispersion des particules, DEPOMOD, fait actuellement l’objet d’une évaluation à titre d’outil de surveillance des processus de sédimentation au sein des sites piscicoles de T.-N.-L. La cueillette des données relatives au modèle s’est effectuée grâce à la mise en place de trappes à sédiments et de courantomètres. La réaction des communautés benthiques aux apports organiques est également étudiée au moyen de diverses méthodes d’échantillonnage par systèmes de surveillance vidéo sous-marins (c.-à-d., caméras sous-marines, véhicules sous-marins téléguidés, appareils pour prises de vues à intervalle).

MAI 2010 – mars 2013

Financement : MPO – Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA) co-Financement : Cold Ocean Salmon Inc.; Northern Harvest Sea Farms Ltd.

nom du responsable : Andry Ratsimandresy (MPO)

Équipe du projet : Danny Ings, Gehan Mabrouk, Fred Page, Dwight Drover, Dounia Hamoutene, Randy Losier, Sharon Kenny, Terry Bungay (MPO)

collaborateurs : Jennifer Woodland (Cold Ocean Salmon Inc.); Jennifer Caines (Northern Harvest Sea Farms Ltd.)

Contact : Andry.Ratsimandresy@dfo-mpo.gc.ca

Détermination du possible chevauchement spatial et de l’interaction des pêches commerciales (homard, crabe des neiges) et des activités de pisciculture dans la baie Connaigre, à Terre-Neuve

On a rarement l’occasion de recueillir et de comparer des données écologiques avant, pendant, et après l’approbation d’un site de salmoniculture ainsi qu’au moment de sa production. Ce projet d’une durée de quatre ans permettra la collecte de données environnementales et biologiques à deux sites de salmoniculture récemment approuvés dans la baie Connaigre, T.-N.-L. – une baie qui n’a pas encore soutenu de salmoniculture. Les données pertinentes seront recueillies avant l’établissement des sites et pendant le cycle de production complet, ainsi que pendant la période de mise en jachère. On se soucie particulièrement des modifications à l’habitat des crabes et des homards ainsi que des changements à l’utilisation de l’habitat y découlant. Par conséquent, cette recherche examinera également les changements possibles à l’environnement benthique qui pourraient également avoir des incidences sur les populations de homard et de crabe des neiges.

Le projet de recherche vise essentiellement à cerner toute incidence mesurable causée par l’introduction de l’aquaculture sur les espèces commerciales pêchées actuellement dans la baie Connaigre.

Les résultats de ce projet fourniront de précieux renseignements qui orienteront les futures initiatives de développement de sites et qui contribueront à la durabilité des pêches et de l’industrie de l’aquaculture le long de la côte sud de T.-N.-L.

Août 2012 – MAI 2016

Financement : MPO – Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA) co-Financement : Cold Ocean Salmon Inc.

nom du responsable : Gehan Mabrouk (MPO)

Équipe du projet : Lee Sheppard, Dounia Hamoutene, Andry Ratsimandresy, Dwight Drover, Jens Currie, Pierre Goulet, Don Stansbury (MPO); Jon Grant (U. Dalhousie)

collaborateurs : Jennifer Woodland (Cold Ocean Salmon Inc.)

Contact : Gehan.Mabrouk@dfo-mpo.gc.ca

Perfectionnement de la validation du modèle DEPOMOD pour les sites de pisciculture en eau douce

L’objectif du projet est de valider de manière plus approfondie le DEPOMOD en tant qu’outil de gestion environnementale pour l’industrie de l’élevage de la truite en cage en Ontario et de poursuivre le travail financé par l’entremise du Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA). Le DEPOMOD est un modèle de dispersion conçu pour l’aquaculture marine et dont l’utilisation augmente dans nombre de pays; par contre, il n’a jamais été validé pour l’utilisation en eaux douces. Le Programme de protection des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) et le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario veulent élaborer un modèle de dispersion défendable afin de faciliter l’examen des nouvelles demandes de licence d’exploitation ainsi que les décisions quant aux modifications de quotas alloués. De plus, les prévisions de l’étendue spatiale de l’empreinte des dépôts seront utilisées dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau programme de surveillance des sédiments dérivés de l’aquaculture en Ontario. Le but de ce projet est de poursuivre la validation du DEPOMOD, mais aussi de mettre l’accent sur les moyens pour améliorer la collecte de données et le modèle de paramétrage afin de rehausser l’accord sur le modèle. Le principal objectif sera axé sur une validation au moyen d’une collecte exhaustive d’échantillons à un site fixe, et donc associé à une incertitude minimale en ce qui concerne l’emplacement de la cage. Cependant, l’effet du mouvement de la cage et la variabilité temporelle de la turbulence éolienne seront étudiés à l’aide d’autres ensembles de données disponibles. La comparaison des prévisions du modèle basée sur la chimie des sédiments de surface et la structure des communautés d’invertébrés benthiques permettrait une harmonisation plus complète avec les résultats des modèles, plutôt que d’utiliser des pièges de sédimentation à court terme, puisqu’au fil du temps, les paramètres intégreront les effets des dépôts et du mouvement de la cage.

juin 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA) co-Financement : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO); Association de l’aquaculture du Nord de l’Ontario (NOAA)

nom du responsable : Cheryl Podemski (MPO)

Équipe du projet : Padala Chittibabu, Paula Azevedo, Doug Geiling, Jian Zhang, Cyndi Wlasichuk, Jamie Raper (MPO)

collaborateurs : Coldwater Fisheries; NOAA

Contact : Cheryl.Podemski@dfo-mpo.gc.ca

Établissement de zones de gestion du risque lié aux agents pathogènes et aux polluants provenant des installations piscicoles de l’archipel Broughton et des îles Discovery

Ce projet permettra de modifier les modèles de circulation et de suivi des particules élaborés dans le cadre des projets précédents du PRRA et du Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA), et d’entamer une consultation auprès de la Gestion de l’aquaculture et de la Gestion de l’habitat du MPO et des membres du plan de gestion de l’archipel Broughton pour soutenir l’établissement des zones de gestion du risque lié aux agents pathogènes et aux polluants provenant des installations piscicoles (exploitations et usines de transformation) de l’archipel Broughton et des îles Discovery. Des études sur la libération de particules seront menées pour un éventail de conditions océanographiques aussi vaste que le permettent les limites latérales et le forçage atmosphérique dans le but de calculer les champs de probabilité reflétant les zones d’influence de toutes les exploitations, ou d’un sous-ensemble représentatif, de ces régions. Ces études seront combinées à de l’information sur les habitudes migratoires et la survie de poissons sauvages (obtenue grâce à une analyse documentaire exhaustive) en vue de créer des zones de gestion pour la Gestion de l’habitat et la Gestion de l’aquaculture du MPO.

Avr. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA) co-Financement : Plan de surveillance de l’archipel Broughton (BAMP)

nom du responsable : Mike Foreman (MPO)

Équipe du projet : Diane Masson, Peter Chandler, Kyle Garver, Dario Stucchi, Darren Tuele, Michael Ikonomou, Stewart Johnson, Marc Trudel (MPO)

collaborateurs : Marine Harvest Canada; BAMP

Contact : mike.foreman@dfo-mpo.gc.ca

Incidence du hareng du Pacifique sur la santé du saumon atlantique d’élevage en Colombie-Britannique

L’aquaculture en cage en mer peut engendrer des risques de maladie provenant du milieu marin en raison du principe général selon lequel les poissons qui partagent les mêmes eaux partageront probablement aussi des maladies. À défaut de mettre en œuvre des pratiques rigoureuses de biosécurité, équivalant à des conditions de quarantaine, il est presque certain qu’il y aura interactions, au niveau des maladies, entre les espèces d’élevage et les poissons sauvages. À cet égard, le hareng du Pacifique, Clupea pallasi, qui vit dans les cages en mer de saumons atlantiques, constitue une espèce particulièrement intéressante. On sait que le hareng du Pacifique est porteur de bactéries comme l’Aeromones salmonicida et qu’il est un vecteur possible de la Renibacterium salmoninarum, l’agent responsable de la maladie bactérienne du rein. En raison des interactions considérables entre le hareng et le saumon atlantique d’élevage, il est important de connaître les maladies du hareng et les agents pathogènes qui peuvent être transmis aux salmonidés. Cette étude a pour objectifs d’identifier les agents pathogènes du hareng qui présentent des risques pour le saumon atlantique, de mieux comprendre les isolats du virus de la septicémie hémorragique virale du hareng et du saumon atlantique, et de déterminer si ce virus peut induire la maladie chez les saumons atlantiques.

oct. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA) co-Financement : Herring Conservation and Research Society; Marine Harvest Canada; Mainstream Canada; Grieg Seafoods BC Ltd.

nom du responsable : Kyle Garver (MPO)

Équipe du projet : Jan Lovy, Paulina Piesik (MPO)

collaborateur : Paul Hershberger

Contact : Kyle.Garver@dfo-mpo.gc.ca

Modèles de répartition et de concentration de l’agent chimiothérapeutique antiparasitaire SLICE® dans les sédiments de sites aquacoles de la côte ouest caractérisés par des courants faibles, moyens et forts

Le but de ce projet de recherche s’inscrit dans la portée plus vaste de l’objectif de Pêches et Océans Canada qui vise à évaluer les répercussions possibles de la salmoniculture commerciale sur la santé de l’écosystème marin environnant. Plus particulièrement, cette étude porte sur l’effet des traitements contre le pou du poisson en pisciculture sur les organismes non ciblés. Actuellement, les pratiques d’élevage piscicole comprennent l’ajout de traitements chimiques à la nourriture pour lutter contre le pou du poisson, comme l’agent chimiothérapeutique antiparasitaire SLICE®, dont l’ingrédient actif est le benzoate d’émamectine.

Cette étude est fondée sur des recherches précédentes qui ont été effectuées dans l’archipel Broughton pour évaluer les effets du SLICE® sur la crevette tachetée. Des échantillons de sédiments ont été prélevés près des sites aquacoles afin de déterminer la répartition et la concentration du SLICE® dans les sédiments (sédiments de surface et carottes de sédiments) soumis à diverses conditions océanographiques, c’est-à-dire à des sites aquacoles de la côte ouest situés dans des milieux caractérisés par des courants faibles, moyens et forts. Les caractéristiques biodégradables du SLICE® dans les sédiments marins sont aussi étudiées pour déterminer combien de temps ce produit chimique peut demeurer dans l’environnement et à quelles concentrations.

Les conclusions générales de cette étude nous permettront de mieux connaître les effets possibles de l’utilisation du SLICE® dans les sites aquacoles de poissons en cages sur le milieu benthique environnant. Les concentrations de benzoate d’émamectine qui ont été mesurées dans l’environnement seront utilisées pour mettre à l’essai, calibrer et mettre en application le modèle DEPOMOD et d’autres modèles biophysiques pour faciliter la prédiction de l’évolution du benzoate d’émamectine dans les écosystèmes aquatiques concernés. Ces conclusions seront utiles pour le développement de réglementations sur l’utilisation du SLICE® dans l’industrie de l’aquaculture.

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA) co-Financement : BAMP

Nom du responsable : Michael Ikonomou (MPO)

Équipe du projet : Les Burridge, Kerra Hoyseth, Cory Dubetz (MPO)

collaborateurs : Jon Chamberlain, Mike Foreman, Terri Sutherland (MPO); Sharon DeDominicis (Marine Harvest Canada); Frank Gobas (SFU)

Contact : Michael.Ikonomou@dfo-mpo.gc.ca

Système d’information sur l’environnement pour l’aquaculture – Phase 2

Les éleveurs canadiens de saumon collaborent pour améliorer la gestion et le partage de données environnementales et assurer ainsi un degré élevé d’exactitude, ce qui réduira les coûts liés aux rapports réglementaires. La technologie de l’information mise au point grâce à ce projet dirigé par la BC Salmon Farmers Association (BCSFA) s’appliquera aussi directement aux exigences en matière de rapports de l’industrie du MPO.

Dans la première phase du projet, on a lancé une version améliorée de la base de données sur la santé des poissons de la C.-B. et on a mis sur pied un comité directeur. Ce comité permettra de faciliter les discussions à l’échelle nationale à propos des besoins des usagers en ce qui a trait à l’infrastructure des technologies de l’information sur la santé des poissons. À l’heure actuelle, la version améliorée de la base de données sur la santé des poissons assure l’efficacité du chargement et du partage des données; un atelier sur le cadre de gestion des données sur la santé des poissons d’élevage à l’échelle nationale s’est tenu en janvier 2012. La phase 2 du projet se fondera sur cette infrastructure pour normaliser et optimiser les rapports réglementaires dans le cadre de la base de données. Ainsi, les données diagnostiques seront normalisées ainsi qu’incluses dans la base de données, et l’efficacité des flux de travail sera optimisée.

Ces activités se traduiront par une meilleure gestion de la santé des poissons en C.-B., ce qui permettra d’améliorer les outils de gestion de la santé ainsi que la productivité de l’industrie et l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les frais de fonctionnement. Tous ces facteurs contribuent de façon importante à l’obtention d’un meilleur rendement environnemental et à la durabilité de l’industrie à long terme.

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme d’innovation en aquaculture et d’accès au marché (PIAAM) co-Financement : Hatfield Consultants

nom du responsable : Mary Ellen Walling (BCSFA)

Équipe du projet : David Minato, Martin Davies, Jason Suwala, John Galambos (BCSFA)

Collaborateurs : Marine Harvest Canada; Mainstream Canada; Grieg Seafood BC; Creative Salmon Ltd.; West Coast Fishculture

Contact : mwalling@telus.net

www.salmonfarmers.org

Soutien visant l’élaboration de l’ébauche d’un programme de surveillance des sédiments pour l’aquaculture d’eau douce en cages

Ce projet soutient partiellement l’élaboration de l’ébauche d’un programme de surveillance des sédiments touchés par l’aquaculture en eau douce. Le développement du programme de surveillance entre dans le cadre des lignes directrices sur la coordination de la mise en œuvre, de l’examen et des décisions (« Co-ordinated application, review and decision guidelines ») pour les sites d’aquaculture en cages en Ontario. Pêches et Océans Canada offre une aide technique et un soutient lié aux données du projet en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, le ministère de l’Environnement de l’Ontario et Environnement Canada. La présence de sulfure, qui est souvent une mesure clé des programmes de surveillance marine, ne constitue pas un indicateur fiable de l’accumulation des déchets produits par l’aquaculture en eau douce. Il est donc nécessaire de trouver un nouvel indicateur, et il vaut mieux utiliser un indicateur géochimique plutôt que la surveillance biologique en raison de la réduction des coûts et du temps nécessaire. La mesure substitutionnelle doit cependant constituer un indicateur fiable de l’état biologique. Les ensembles de données actuels du MPO seront examinés dans le but de détecter des indicateurs potentiels qui pourraient être directement liés aux activités aquacoles. Ces indicateurs pourraient correspondre aux changements observés dans les communautés biologiques et avoir une faible variabilité afin de réduire au minimum les exigences d’échantillonnage. Les ensembles de données feront l’objet d’une analyse plus poussée pour déceler les relations prédictives ainsi que les seuils potentiels qui guideront des efforts de surveillance supplémentaires ou des mesures de gestion et entraîneront la mise en œuvre de celles-ci.

jan. 2006 – Mars 2012

Financement : Ministère des richesses naturelles de l’Ontario (MNR) co-Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA); Ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO); MPO – Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA); Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO)

Équipe du projet : Kristin Hynes (MPO); Lee Grapentine, Jacqui Milne (EC); Duncan Boyd, Ngan Diep (MEO); Lisa Miller Dodd (MNR); Gord Cole (Aquacage Fisheries); Cheryl Podemski (MPO)

collaborateurs : Ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO); Environnement Canada (EC)

Contact : Cheryl.Podemski@dfo-mpo.gc.ca

www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@letsfish/documents/document/263024.pdf

Validation de la solidité des modèles sur la capacité de charge d’un écosystème

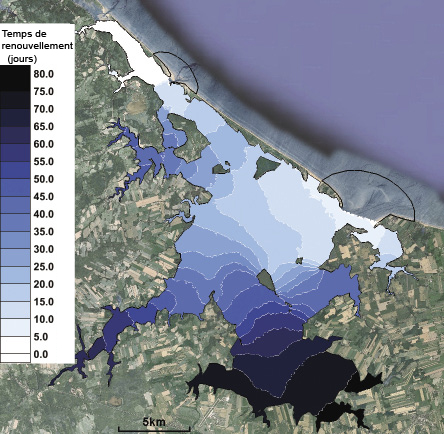

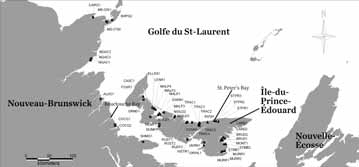

L’extraction du phytoplancton par les populations de moules stockées à hautes densités pourrait dépasser la capacité de l’écosystème à renouveler les populations de phytoplancton. Dans ce projet, la solidité des modèles sur l’écosystème sera validée dans la baie Malpeque (Î.-P.-É.) qui est caractérisée par une grande zone de bassin hydrographique (592 000 000 m3). Le réseau complexe de rivières qui se jettent dans la baie Malpeque et la multitude d’embranchements entre la baie Malpeque et le golfe du Saint-Laurent sont d’autres caractéristiques distinctives de la région. Ensemble ces caractéristiques représentent un défi et un milieu propice pour valider l’élaboration des modèles sur la capacité de charge d’un écosystème pour la conchyliculture. La gestion de l’aquaculture d’une manière proactive est une autre raison justifiant l’avancement du projet. La surface attribuée à la mytiliculture dans la baie Malpeque est d’environ 600 ha. Toutefois, le conseil de gestion de la lutte contre le pou du poisson de l’Î.-P.-É. effectue un exercice de planification concernant toute augmentation future de la superficie destinée à la mytiliculture dans la baie Malpeque. Les résultats découlant de ce projet aideront à déterminer la répartition et la configuration optimale de nouvelles populations de poux du poisson dans la baie.

juin 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Thomas Guyondet (MPO)

Équipe du projet : Luc Comeau, Rémi Sonier, Thomas Landry (MPO)

Contact : Thomas.Guyondet@dfo-mpo.gc.ca

Élaboration d’un cadre relatif à la capacité de charge de Baynes Sound, en Colombie-Britannique

Le succès de l’élevage de mollusques en suspension repose sur le renouvellement naturel du phytoplancton dans un site d’élevage. Ce renouvellement peut avoir lieu par rinçage (c.-à-d., que l’échange d’eau apporte du nouveau phytoplancton), ou par la production primaire sur le site. Lorsque la population de mollusques d’élevage est importante sur un site, elle risque d’épuiser la quantité de particules alimentaires dans la colonne d’eau beaucoup plus rapidement que ces dernières peuvent être renouvelées. Ce phénomène est connu sous le nom d’« appauvrissement des ressources d’élevage » et peut indiquer que la population de mollusques d’élevage dépasse la capacité de charge de production du site. Le dépassement de la capacité de charge constitue une préoccupation pour les organismes de réglementation et l’industrie en raison des répercussions potentielles sur l’environnement ainsi que l’écosystème, et parce qu’une source insuffisante de nourriture influe négativement sur la croissance des mollusques.

Ce projet de recherche vise à élaborer un cadre pour évaluer la capacité de charge pour la production de mollusques à Baynes Sound, en C.-B., une zone qui abrite une importante industrie de conchyliculture et qui a également été proposée par Pêches et Océans Canada pour la gestion intégrée des zones côtières. Le cadre mettra l’accent sur l’établissement d’un budget pour l’étude des particules de la région de Baynes Sound afin d’aider à déterminer la capacité de charge. De plus, il permettra de fournir une évaluation en temps réel des conditions benthiques et pélagiques actuelles pour contribuer à l’élaboration de critères d’emplacement.

Le projet vise également à collecter des données hydrodynamiques requises pour mettre sur pied un modèle des volumes finis d’océanologie côtière (FVCOM), dans le but d’aider à décrire les régimes de circulation de l’eau dans le détroit. De plus, des données pour mieux analyser les contrôles biologiques sur les concentrations de phytoplancton à Baynes Sound seront également récoltées. Les changements en abondance et en taille du phytoplancton seront utilisés pour déterminer si les mollusques sauvages et d’élevage épuisent leur source de nourriture plus rapidement qu’elle ne peut être renouvelée. Ces modèles, combinés aux estimations de filtration, d’assimilation et de production fécale, serviront à déterminer l’influence de la production de mollusques sur les échanges de milieux benthiques et de colonnes d’eau, et à évaluer la capacité de charge du détroit.

Avr. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Terri Sutherland (MPO)

Équipe du projet : Peter Cranford, Chris Pearce, Hannah Stewart (MPO)

Contact : Terri.Sutherland@dfo-mpo.gc.ca

Répercussions de l’aquaculture en eau douce sur les communautés benthiques

Le but du projet est de déterminer si l’impact sur l’habitat des poissons dans les zones à forte sédimentation, sous les exploitations en eau douce, mesuré par l’altération de la communauté benthique, est compensé par les effets d’enrichissement observés à une distance plus éloignée de l’exploitation. Cela vient soutenir la pratique actuelle du Programme de protection des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) voulant que les exploitations de poissons en eau douce soient considérées comme étant à faible risque. De plus, le projet permettra l’acquisition de nouvelles connaissances sur la réaction de la communauté d’invertébrés benthiques d’eau douce exposée à un gradient de perturbation attribuable à l’enrichissement organique. Les objectifs précis sont : 1) l’analyse taxonomique des échantillons d’invertébrés qui ont été récoltés le long du transect des exploitations commerciales, 2) la détermination de la biomasse des individus et des communautés, 3) l’établissement de la cartographie de l’abondance d’invertébrés et de la biomasse le long d’un transect allant des sites d’exploitation aux sites de référence, 4) l’extrapolation spatiale des données provenant des transects pour déterminer les gains et les pertes relatifs de la biomasse en raison des exploitations, et 5) l’évaluation de la condition des invertébrés benthiques à l’aide d’information biométrique le long d’un gradient de dépôt de déchets organiques.

Avr. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA) co-Financement : Division de la protection des pêcheries (MPO)

nom du responsable : Cheryl Podemski (MPO)

Équipe du projet : Megan Otu, Jian Zhang (MPO)

collaborateurs : Association de l’aquaculture du Nord de l’Ontario (NOAA); Coldwater Fisheries Ltd.; Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO)

Contact : Cheryl.Podemski@dfo-mpo.gc.ca

Évaluation de la valeur du rendement en chair des bivalves à titre d’indicateur de la santé de l’écosystème

Le but de ce projet est d’évaluer la valeur du rendement en chair des bivalves en tant qu’indicateur simple et rentable des modifications de l’écosystème. La justification sous-jacente est qu’une diminution de la taille et du poids de la chair sous les limites naturelles signale que les plus importants poissons filtreurs du système (c.-à-d., les bivalves d’élevage) ont une rétroaction négative sur eux-mêmes et peut-être sur d’autres producteurs secondaires de l’environnement. En théorie, l’intention est d’éviter le « point de bascule » où la résilience est dépassée et où le système se réorganise, ce qui compromet les fonctions de l’écosystème, et par conséquent les services de l’écosystème.

Le projet est divisé en deux phases. Premièrement seront effectuées une analyse descriptive des ensembles de données disponibles et une évaluation du potentiel de rendement en chair en tant qu’indicateur des modifications de l’écosystème. Si les résultats préliminaires concluent que le rendement en chair peut être utilisé avec succès en tant qu’indicateur des modifications de l’écosystème, une deuxième phase du projet sera envisagée afin d’établir un cadre de réglementation quantitatif pour la gestion de la conchyliculture.

nov. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Ramon Filgueira (U. Dalhousie); Luc Comeau (MPO)

Équipe du projet : Thomas Guyondet, Thomas Landry (MPO)

collaborateurs : Jon Grant (U. Dalhousie)

Contact : ramonf@dal.ca

Évaluation du Beggiatoa et des complexes de polychètes opportunistes à titre d’indicateurs de la condition de l’habitat benthique sur les substrats durs au moyen de données visuelles recueillies chaque saison à de nouveaux sites piscicoles et vers la fin de la production dans les sites établis

Ce projet a comme but principal l’évaluation du Beggiatoa (c.-à-d., un type de bactérie aquatique) et des complexes de polychètes opportunistes (CPO) en tant qu’indicateurs de la présence d’éléments de détérioration, de destruction ou de perturbation de l’habitat du poisson (DDPH) dans les dépôts” à proximité des sites piscicoles caractérisés par des substrats durs. Quatre approches seront utilisées pour déterminer : 1) les relations statistiques entre les indicateurs potentiels, les paramètres physiques (p. ex., type de substrat) et le niveau de production en procédant à l’échantillonnage le long des transects à partir des cages, à l’échelle du site (effets au niveau de la production) et à l’échelle de la station d’échantillonnage (pour des tendances plus précises), 2) les influences physiques de la couverture du Beggiatoa et du CPO par l’examen des relations entre les observations de données de référence et les données recueillies lors de la première enquête, 3) les différences entre les observations réalisées à proximité de la cage et à distance, en comparant les résultats de la première enquête et ceux des données recueillies près de la cage après la production, et 4) les relations temporelles entre le Beggiatoa ou le CPO (plus d’autres composants des communautés benthiques) et l’apport en matière organique, en surveillant l’enrichissement organique et les communautés benthiques au fil du temps dans les nouveaux sites de pisciculture. Les changements saisonniers des communautés benthiques seront également déterminés par la surveillance des sites de référence.

juil. 2011 – mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Dounia Hamoutene (MPO)

Équipe du projet : Lee Sheppard (MPO)

collaborateurs : Elizabeth Bennett, Carole Grant (MPO)

Contact : Dounia.Hamoutene@dfo-mpo.gc.ca

Effets de la culture hivernale des huîtres sur la zostère

En plus d’offrir un habitat aux nombreuses espèces de poissons commerciales, la zostère (Zostera marina) est également considérée comme une espèce d’importance écologique au Canada atlantique. Il existe des préoccupations selon lesquelles les diverses activités liées à l’ostréiculture perturbent et modifient les herbiers de zostères dans le sud du golfe du Saint-Laurent, en particulier la pratique de l’hivernation benthique des huîtres en sac. Au cours des saisons d’eau libre, les huîtres sont élevées dans des sacs en filet de plastique fixés à des palangres qui flottent à la surface de l’eau. Toutefois, comme les eaux de surface gèlent habituellement dans cette zone, les sacs sont déplacés vers la partie la plus profonde de la concession et déposés au fond de l’eau, où les huîtres peuvent hiverner ou être accessibles pour la récolte par un trou dans la glace. Puisque le substrat présent dans ces zones de concessions est souvent caractéristique de l’habitat de la zostère, les organismes de réglementation des habitats ont soulevé des préoccupations concernant les dommages physiques que peuvent causer ces activités d’hivernation sur les zostères.

Le présent projet vise à évaluer les répercussions potentielles de la pratique d’hivernation des huîtres en sac sur les herbiers de zostères dans le sud du golfe du Saint-Laurent et à étudier l’écologie hivernale de la zostère ainsi que sa susceptibilité aux perturbations au cours de cette période. Il permettra également d’examiner le rendement environnemental d’une nouvelle technologie d’élevage de bivalves, soit un système de plateau flottant à corde horizontale (« Horizontal Rope Floating Rack »). Ce système de plateau flottant repose sur le substrat tout en empêchant les huîtres d’entrer en contact avec le benthos. En plus de réduire les perturbations sur le milieu benthique, ce système réduira également la mortalité des huîtres. Nous prévoyons que les résultats de cette étude contribueront à fournir des avis scientifiques orientant les décisions réglementaires et favorisant la mise en place de pratiques exemplaires visant à minimiser ou à atténuer les répercussions négatives éventuelles de l’ostréiculture sur l’habitat de la zostère.

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Simon Courtenay (MPO)

Équipe du projet : Marc Skinner (Stantec Consulting Ltd., CRI); Monica Boudreau (MPO)

collaborateur : André L. Mallet (L’Étang Ruisseau Bar Ltée)

Contact : simon.courtenay@dfo-mpo.gc.ca

Comparaison de l’incidence de l’ostréiculture sur le fond et de celle de l’ostréiculture en suspension sur les ressources alimentaires à l’échelle de la baie dans les fleuves

Les mollusques bivalves comme les moules et les huîtres sont des filtreurs qui absorbent les aliments naturellement présents dans l’eau, comme le plancton. Leur élevage ne nécessite pas l’ajout de nourriture; cependant, leur croissance dépend de la disponibilité de la nourriture dans l’environnement. Au cours de leur culture, il faut s’assurer que le nombre d’animaux en élevage ne dépasse pas la capacité de charge de la zone. La capacité de charge correspond à la densité de mise en charge maximale de bivalves pouvant être élevés sans trop compromettre le taux de croissance individuel et sans nuire aux autres composantes de l’écosystème.

La culture des huîtres (Crassostrea virginica) évolue progressivement, passant de l’utilisation traditionnelle de l’environnement benthique à l’élevage en suspension, qui consiste à élever les animaux dans ou sur des structures suspendues dans la colonne d’eau, où l’on observe souvent des taux de croissance plus élevés. Le réseau hydrographique des fleuves Foxley et Trout (Î.-P.-E.) est considéré comme l’une des zones ostréicole les plus exploitées de l’île. Certains ostréiculteurs de cette zone ont essayé cette nouvelle approche et demandent l’autorisation de convertir leurs concessions d’élevage sur le fond en concessions d’élevage en suspension. Cependant, l’industrie et les organismes de réglementation estiment qu’il est nécessaire d’évaluer les répercussions écologiques de l’élevage des huîtres dans la colonne d’eau avant que la conversion des concessions ne soit autorisée. Puisque l’élevage en suspension donne lieu à une plus grande densité de mollusques que l’élevage sur le fond, la disponibilité de la nourriture pourrait constituer un enjeu si toutes les concessions pratiquaient l’élevage en suspension.

Le présent projet vise à traiter la question de la capacité de charge en examinant la mesure dans laquelle les régimes alimentaires des huîtres élevées sur le fond et des huîtres élevées en suspension se chevauchent; en comparant les taux de filtration des huîtres selon les deux types d’élevage (c.-à-d., au fond et en suspension); et en intégrant ces renseignements à un modèle simple à l’échelle de la baie pour quantifier les répercussions de différents scénarios de culture sur les ressources alimentaires disponibles.

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Rémi Sonier (MPO)

Équipe du projet : Luc Comeau, Claudio DiBacco (MPO); Réjean Tremblay (UQAR)

collaborateurs : Guy Robichaud, Brad Firth, Tim Webster, Sylvio Doiron, Marie-Josée Maillet (MPO)

Contact : luc.comeau@dfo-mpo.gc.ca

Exploration de méthodologies pour la surveillance des impacts environnementaux des sites d’aquaculture situés dans des environnements à fond sablonneux subissant des perturbations naturelles, Shelburne, Nouvelle-Écosse

L’effet des déchets produits par les activités de pisciculture (c.-à-d., excréments et moulée) sur l’environnement sous les sites ouverts de parcs en filet est un problème tant pour les organismes de réglementation que pour l’industrie, et ces effets sont étroitement réglementés dans toutes les régions du Canada. Les outils de modélisation réglementaire existants (DEPOMOD) et les techniques d’échantillonnage (c.-à-d., par carottage et avec bennes) utilisés pour prédire et surveiller le dépôt des déchets et les impacts benthiques ont été élaborés principalement pour des zones à fond boueux. Des questions ont été soulevées quant à l’applicabilité de ces outils à différents substrats, comme avec des fonds rocheux ou sablonneux, d’où la nécessité de les adapter pour une utilisation efficace dans ces zones.

Shelburne (N.-É.) est une zone d’aquaculture en développement où l’environnement benthique est sablonneux et grandement perturbé; pour cette raison, le carottage benthique et les bennes, habituellement utilisés pour l’échantillonnage réglementaire, fonctionnent mal. En outre, la modélisation des dépôts dans cette zone représente un défi, car bien peu de données benthiques et océanographiques sont disponibles pour calibrer les modèles. De plus, l’environnement dynamique nécessite aussi que le modèle prenne en compte la remise en suspension et le mouvement des déchets déposés.

Le but de ce projet est de tester différentes approches d’échantillonnage benthique (c.-à-d., bennes, véhicules télécommandés, systèmes d’images fixes et de caméra vidéo, échosondeur acoustique et systèmes de sonar à balayage latéral) afin de déterminer la meilleure méthode à utiliser pour un échantillonnage environnemental réglementaire dans des zones dynamiques ayant un fonds sablonneux. De plus, pour améliorer les prédictions du modèle, les conditions océanographiques, notamment les courants marins, l’activité des vagues et le profil de la colonne d’eau, feront l’objet d’un suivi au cours de la période de perturbations d’automne-hiver. Une étude de caractérisation benthique sera aussi menée pour mieux classifier l’environnement benthique (p. ex., taille des grains de sédiments, matière organique, contenu en sulfure).

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

Équipe du projet : Blythe Chang, Fred Page, Mark McLean, Ed Parker, Herb Vandermuelen, Sara Scouten (MPO)

collaborateur : Mike Szemerda (Cooke Aquaculture Ltd.)

Contact : Blythe.Chang@dfo-mpo.gc.ca, Fred.Page@dfo-mpo.gc.ca

Évaluation et atténuation du risque d’une industrie aquacole diversifiée : les possibilités d’interaction entre les poissons d’élevage s’étant échappés et la morue de l’Atlantique sauvage

Comme dans toutes les industries, l’aquaculture soulève des inquiétudes sur le plan environnemental : entre autres, la pollution, les maladies, la transmission de parasites et les interactions des poissons sauvages avec les poissons d’élevage qui s’échappent. Nos connaissances en matière d’interactions entre les poissons qui s’échappent et les poissons sauvages sont spécifiques aux salmonidés, mais la diversification de l’industrie a mené à l’élevage d’autres espèces dont le comportement est complètement différent de celui des saumons. Par exemple, les interactions de la morue de l’Atlantique avec les élevages de parcs en filets sont plus importantes et le nombre de poissons qui réussit à s’enfuir est plus élevé que dans le cas du saumon. Par ailleurs, même si elles ne s’échappent pas, les morues frayent dans les cages, libérant ainsi des œufs fécondés dans le milieu.

Notre projet a été mené à l’Université Memorial avec des collaborateurs locaux et européens. Le projet s’est penché sur ce qui motive les poissons à s’échapper, leur sort et leurs interactions avec les morues sauvages pendant la période frai. L’objectif ultime est de déterminer les sujets de préoccupation sur le plan environnemental et les mesures d’atténuation envisageables avant que les pratiques de l’industrie s’implantent durablement.

ÉtÉ 2009 – EN COURS

Financement : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) co-Financement : MPO; Fish Food & Allied Workers

nom du responsable : Ian Fleming, Craig Purchase (MUN)

Équipe du projet : Ian Fleming, Craig Purchase (MUN); Edward Trippel, John Brattey (MPO)

collaborateurs : MPO; Fish Food & Allied Workers; SINTEF Consortium; OTN; Cod Genome Project

Contact : ifleming@mun.ca, cfpurchase@mun.ca

Analyse des relations entre la culture de bivalves et l’étendue de l’herbier de zostère à l’échelle de la baie

Ce projet examinera si une relation potentielle entre la culture de bivalves et la couverture de zostère peut être détectée lors d’un relevé à l’échelle de la baie, et déterminera s’il y a un niveau auquel l’élevage des bivalves commence à avoir un impact négatif sur l’habitat des poissons (herbier de zostère). La relation entre l’étendue de l’herbier de zostère (une estimation de la production d’herbier de zostère), la diffusion en profondeur (une estimation de la transparence de l’eau) et la densité de l’aquaculture (une estimation de la filtration par les bivalves) sera analysée. On a mené des études sur le terrain et procédé à une cartographie afin de quantifier l’étendue de l’herbier de zostère et l’ampleur de l’aquaculture dans les baies de la région du golfe, englobant une gamme de ratios aquaculture/étendue de l’herbier de zostère. Des variables de l’utilisation du terrain seront ajoutées en tant que covariables, et des analyses statistiques multivariées seront conduites pour examiner la relation entre l’étendue (ou la densité) de l’aquaculture et l’étendue de l’herbier de zostère, ainsi qu’entre l’aquaculture et la diffusion en profondeur de l’herbier de zostère. La présence d’asymptotes et de points d’inflexion pourrait indiquer qu’un changement dans l’écosystème se produit en conséquence des activités aquacoles.

sept. 2011 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Monique Niles (MPO)

Équipe du projet : Andrea Locke, Thomas Landry (MPO)

collaborateurs : Guy Robichaud, Brad Firth, Tim Webster, Sylvio Doiron, Marie-Josée Maillet (MPO)

Contact : Monique.M.Niles@dfo-mpo.gc.ca

Évaluation d’oligo-éléments indicateurs d’un enrichissement organique benthique associé à des activités d’aquaculture

Les déchets de l’aquaculture, comme les déjections des poissons ou les résidus d’aliments, peuvent s’accumuler au-dessous et à proximité des sites d’élevage. À proximité des sites, l’accumulation peut être prédite à l’aide d’outils de modélisation des dépôts comme DEPOMOD, et les effets d’enrichissement organique associés à ces dépôts sont bien connus et gérés de manière à assurer la durabilité environnementale. Toutefois, les effets à distance qui peuvent être associés à la dispersion de déchets de l’aquaculture sont encore mal compris, en partie parce qu’il est difficile de prédire avec exactitude leur dispersion. En outre, une fois que les déchets s’éloignent de l’environnement immédiat d’un site d’élevage, il est difficile de faire la distinction entre les dépôts provenant des activités d’élevage et les résidus provenant d’autres sources industrielles ou les matières présentes naturellement à un endroit donné.

Pour surveiller et, au besoin, réguler les effets à distance des déchets de l’aquaculture, il est nécessaire d’être en mesure de déterminer quelles sont les matières qui proviennent des sites d’élevage et où sont transportés ces déchets. Actuellement, les programmes de surveillance environnementale disposent d’un nombre limité de moyens de détection sensibles (c.-à-d., sulfures exempts de sédiments et oligo-éléments géonormalisés) pour effectuer de telles identifications. La recherche a démontré que les déchets de l’aquaculture (c.-à-d., aliments pour poissons et déjections) portent une signature d’oligo-éléments qui peut être distinguée de celle des oligo-éléments présents à l’état naturel sur un site. On envisage que la géonormalisation des oligo-éléments puisse permettre de repérer des « points chauds » de dépôts et de déterminer le chemin que parcourent les déchets provenant des sites d’élevage. Cette approche pourrait aider à identifier les zones distantes où les déchets pourraient s’accumuler et informer ultimement la gestion de l’aquaculture dans la conception de l’aspect spatiale des programmes de surveillance.

Ce projet du PRRA, mettra l’accent sur l’obtention, l’organisation et la réalisation d’une analyse préliminaire des ensembles de données benthiques archivées qui ont été recueillies antérieurement par le ministère de l’Environnement de la C.-B. et par Pêches et Océans Canada (MPO). Ces ensembles de données seront utilisés pour une évaluation à l’échelle régionale de la signature d’oligo-éléments dans différents contextes océanographiques, bathymétriques et opérationnels.

Avr. 2012 – Mars 2014

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

nom du responsable : Terri Sutherland (MPO)

Équipe du projet : Bernie Taekema, Kerra Hoyseth, March Klaver (MPO)

Contact : Terri.Sutherland@dfo-mpo.gc.ca

Évaluation du système de modélisation FVCOM pour cartographier la dispersion en champ lointain des déchets produits par l’aquaculture

Les déchets particulaires produits par l’aquaculture, comme les excréments de poissons et les granules de moulée, peuvent s’accumuler sous un site aquacole ou à proximité. L’accumulation de déchets à proximité est relativement bien comprise et elle peut être prédite par l’utilisation des outils de modélisation de dépôts comme DEPOMOD. À l’inverse, la dispersion en champ lointain et les effets environnementaux potentiels causés par des déchets et des matériaux particulaires, déposés sous les cages d’aquaculture, puis remis en suspension, sont beaucoup plus complexes et difficiles à prédire. Les préoccupations grandissantes au sujet des effets de l’aquaculture sur les champs lointains, y compris les effets cumulatifs et les interactions avec l’écosystème, rendent nécessaire la capacité de prédire la quantité et la portée de la dispersion. Le but de cette étude est d’élaborer un modèle couplé, hydrodynamique et transport des sédiments, capable de cartographier la dispersion en champ lointain des déchets produits par l’aquaculture sur un site du sud-ouest du N.-B., à l’aide du modèle des volumes finis d’océanologie côtière (FVCOM).

La composante hydrodynamique du modèle FVCOM a été utilisée et validée pour les courants marins du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. De plus, la composante du suivi des particules dans ce modèle, valide pour des particules passives, a été utilisée avec succès pour induire le mouvement et la dispersion d’une teinture, analogue au transport de produits thérapeutiques. Le modèle entièrement couplé, d’hydrodynamique et de transport des sédiments, ajoutera l’aspect du transport actif des particules au modèle courant en définissant des variables comme la vitesse de sédimentation, la force de cisaillement critique de l’érosion et le taux d’érosion, qui sont requis pour prédire le dépôt et le transport de déchets produits par l’aquaculture. Des paramètres obtenus lors de recherches courantes et précédentes sur la dynamique de transport des déchets produits par l’aquaculture seront utilisés pour mettre le modèle au point. Le modèle sera validé à l’aide de données propres à un site d’aquaculture du saumon au sud-ouest du N.-B.

Le succès de ce projet de modélisation visant une validation de principe doit faciliter la formulation de prédictions améliorées sur le transport des déchets produits par les activités aquacoles et, par conséquent, sur les interactions environnementales potentielles associées aux activités aquacoles en champ lointain.

Avr. 2012 – Mars 2013

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (PRRA)

Équipe du projet : Brent Law, Yongsheng Wu, Terri Sutherland (MPO)

collaborateurs : Fred Page, Susan Haigh, Randy Losier (MPO)

Contact : Brent.Law@dfo-mpo.gc.ca, Yongshen.Wu@dfo-mpo.gc.ca, Terri.Sutherland@dfo-mpo.gc.ca

- Date de modification :