Capelan (Mallotus villosus) Région de Terre-Neuve-et-Labrador Divisions 2+3 (zones de pêche au capelan 1 à 11)

Avant-propos

(Mallotus villosus)

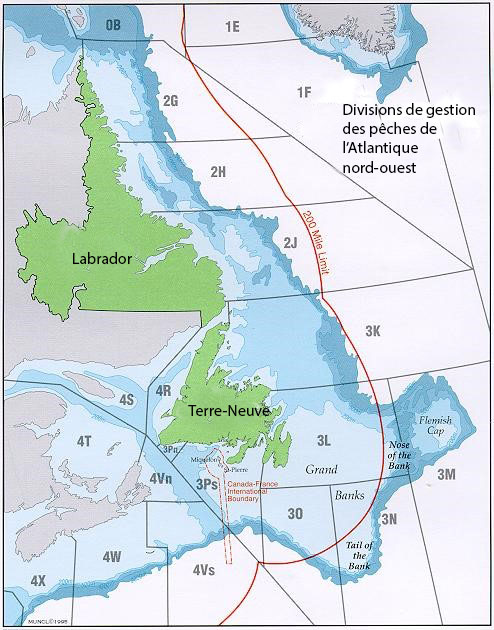

Il s’agit d’un Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) pluriannuel établi en collaboration avec les pêcheurs de hareng et d’autres parties intéressées pour la pêche au hareng pratiquée dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les divisions 2J3KLP (2+3) de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). Le PGIP est un document évolutif.

Le présent plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) vise à déterminer les principaux objectifs et exigences de la pêche capelan dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador de la division de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) capelin, ainsi que les mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs définis. Le présent document permet aussi de communiquer des renseignements de base à propos d’une pêche et de la gestion de cette pêche au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux commissions et aux comités de cogestion reconnus par la loi et aux autres intervenants. Ce PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.

Il ne s’agit pas d’un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et il ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du Plan de gestion intégrée des pêches conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.

Pour tous les cas où le MPO est responsable de la mise en œuvre des obligations selon les accords de revendications territoriales, la mise en application du Plan de gestion intégrée des pêches devra respecter ces obligations. Si le Plan de gestion intégrée des pêches entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes de revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront.

Ainsi que cela est le cas pour toute politique, le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire d’y faire exception ou de la modifier à tout moment. Pêches et Océans Canada (le MPO) entend bien, toutefois, suivre le processus de gestion établi dans ce PGIP pour contribuer à mieux encadrer la pêche au capelan à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le présent PGIP a été élaboré en capelan et sera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Même si les éléments de ce plan demeureront en vigueur indéfiniment, les quotas feront l’objet d’un examen annuel et d’un éventuel ajustement en fonction des données scientifiques mises à jour. Cela pourrait comprendre des modifications du total autorisé des captures (TAC), ainsi que des ajustements des annexes et des listes du site Web.

Jacqueline Perry

Directrice générale régionale par intérim

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Table des matières

1.0 Aperçu de la pêche

- 1.1 Historique de la pêche

- 1.2 Type de pêche

- 1.3 Participants

- 1.4 Localisation de la pêche

- 1.5 Caractéristiques de la pêche

- 1.6 Gouvernance

- 1.7 Processus d'approbation

4.0 Enjeux liés à la gestion

- 4.1 Interaction avec le saumon de l'Atlantique

- 4.2 Préoccupations concernant les prises accessoires

- 4.3 Initiatives sur les océans en matière de conservation marin

- 4.4 Considérations liées à l'habitat

- 4.5 Incidences des engins de pêche

- 4.6 Espèces aquatiques envahissantes (EAE)

- 4.7 Surveillance des prises

- 4.8 Transport par barges

- 4.9 Enjeux internationaux

5.0 Objectifs

7.0 Mesures de gestion pour la durée du plan

- 7.1 Total autorisé des captures (TAC) de capelans

- 7.2 Saisons/zones de pêche

- 7.3 Contrôle et surveillance des prélèvements

- 7.4 Exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP)

- 7.5 Délivrance de permis

- 7.6 Régimes de quotas individuels

- 7.7 Mesures de protection de l’habitat

- 7.8 Journaux de bord

- 7.9 Communication

- 7.10 Programme de vérification à quai

- 7.11 Prises accessoires et problèmes d'interaction

- 7.12 Concentration des captures et de l’effort de pêche

- 7.13 Sous-division du quota pour la pêche à engin fixe

- 7.14 Sennes-barrages modifiées

- 7.15 Limites par sortie

- 7.16 Initiatives sur les océans en matière de conservation marine

10.0 Examen du rendement

11.0 Glossaire

Annexes

- Annexe 1 : Résultats de l'évaluation des stocks

- Annexe 2 : Mesures de gestion pendant la durée du plan

- Annexe 3 : Composition du comité consultatif sur le capelan dans les divisions 2 et 3

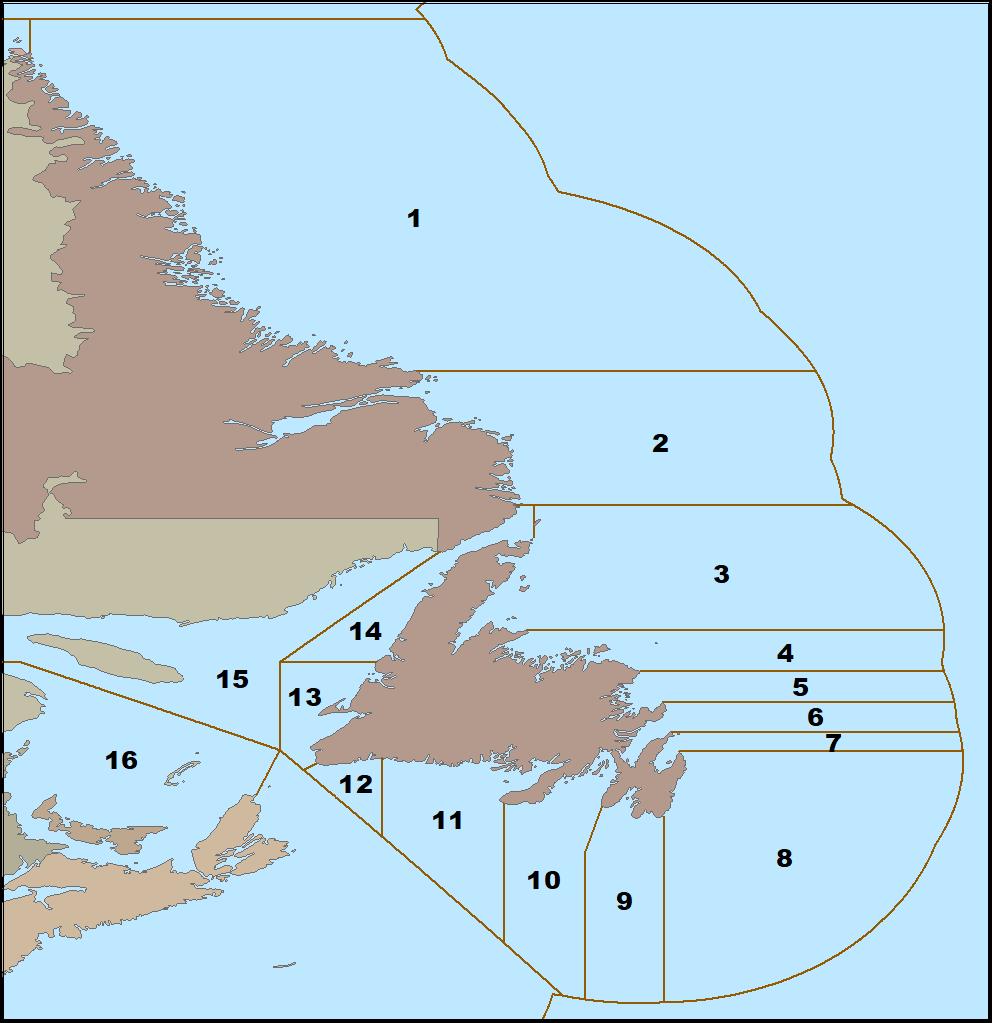

- Annexe 4 : Zones de pêche au capelan autour de Terre Neuve-et-Labrador

- Annexe 5 : Rapports sur les quotas de capelans pour 2016-2018

- Annexe 6 : Sécurité en mer

- Annexe 7 : Allocations par secteur, type d’engin et flottille pour les divisions 2 et 3

- Annexe 8 : Données sur l’application de la réglementation de C et P pour le capelan des divisions 2 et 3

- Annexe 9 : Coordonnées et personnes-ressources du Ministère

1.0 Aperçu de la pêche

1.1 Historique de la pêche

Historiquement, une pêche à des fins domestiques du capelan à l’âge de frai était pratiquée sur les plages de Terre-Neuve-et-Labrador, soit une récolte annuelle estimée à environ 25 000 tonnes, afin de fournir des aliments, des appâts et des engrais aux résidents locaux.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, seul un très petit nombre de pêcheurs pratiquait la pêche au capelan à des fins commerciales; toutefois, avec l’augmentation de la demande de capelan rogué sur les marchés japonais du milieu des années 1980 jusqu’à la fin de cette période, le nombre de pêcheurs commerciaux de cette espèce a augmenté.

La pêche côtière au capelan rogué a débuté à la fin des années 1970. Le Japon était le principal marché des femelles roguées. Au cours des dernières années, de nouveaux marchés apparaissent pour les mâles et les femelles sans œufs. Entre-temps, les difficultés rencontrées par les pêcheurs de capelan en Norvège et en Islande ont provoqué une augmentation de la demande de capelan de Terre-Neuve-et-Labrador, entraînant une hausse des prix et d’avantages d’occasions commerciales.

1.2 Type de pêche

Remarque : Pour faciliter la référence, la pêche au capelan dans les divisions 2J3KLP sera donc appelée la pêche au capelan dans les divisions 2+3.

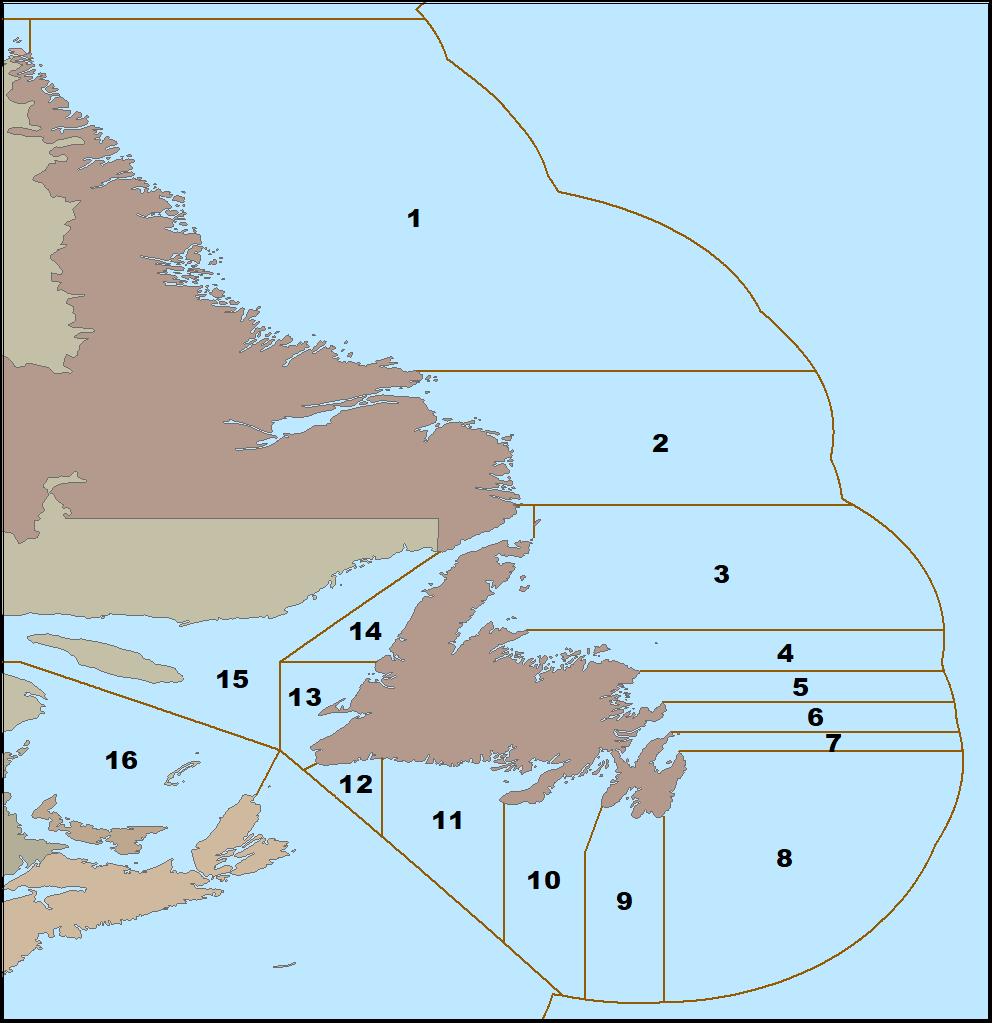

Parmi les quatre stocks de capelan présents autour de Terre-Neuve-et-Labrador, seul le capelan des divisions 2J3KL et 3Ps dans l’est et le sud de Terre-Neuve-et-Labrador est couvert dans le présent PGIP. Bien qu’ils soient actuellement considérés comme deux stocks séparés, les deux éléments sont gérés dans le cadre du même plan de gestion.

Le stock de capelan dans la division 3NO est géré par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) et ne comprend pas de pêche canadienne. Le stock de capelan dans la division 4RST sur la côte ouest de Terre-Neuve et du sud du Labrador, et le golfe du Saint-Laurent est couvert dans un autre PGIP. [lien]

La pêche au capelan est pratiquée à l’aide d’engins fixes et d’engins mobiles. La pêche au capelan à l’aide d’engins fixes repose sur l’utilisation de pièges et de sennes-barrage modifiées connues sous le nom de sennes utilisées en groupe. La flottille à engins mobiles utilise des sennes coulissantes.

La pêche au capelan dans les divisions 2+3 est gérée sur la base d’un total autorisé des captures (TAC) unique. Le TAC est géré dans le PGIP selon les pêches gérées par un régime de quotas individuels (QI) et les pêches concurrentielles en fonction de la zone de pêche au capelan (ZPC) et du type d’engin en question. Les pêches gérées par un régime de QI sont instaurées dans des parties

- de la baie White (du bas de la baie White au Cap St. John)

- de la baie Notre Dame (du Cap St. John à North Head)

- de la rive sud (du Cap St. Francis à Long Point)

- de Long Point au Cap Neddick

- et du Cap Neddick au Cap Pine (Voir l’annexe 5)

1.3 Participants

Il y a environ 50 participants actifs à la pêche à l’aide d’engins mobiles et 309 participants actifs à la pêche à l’aide d’engins fixes en ce qui concerne la pêche au capelan dans les divisions 2+3 sur un total de 359 participants actifs.

En 2018, des permis de pêche au capelan ont été attribués à 1,152 pêcheurs à l’aide d’engins fixes et à 193 pêcheurs à l’aide d’engins mobiles. L’accès à la pêche au capelan dans les divisions 2+3 est limité; aucun nouveau permis n’est disponible.

À titre de comparaison, il y avait 947 pêcheurs au capelan titulaires d’un permis dans les divisions 2+3 en 1984. Nombre qui a augmenté pour atteindre un pic de 2 693 pêcheurs au capelan titulaires d’un permis en 1989 avec l’expansion la plus notable dans le secteur des engins fixes. Les permis de pêche à l’aide d’engins mobiles sont passés de 190 titulaires en 1984 à un pic de 233 titulaires en 1988.

La délivrance de permis de pêche commerciale communautaire au capelan à des organisations autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador est incluse dans le nombre de permis commerciaux.

1.4 Localisation de la pêche

La plupart de la pêche côtière au capelan actuelle se produit le long de la côte est et nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador où se trouve la composante du stock la plus importante (division 3KL de l’OPANO).

1.5 Caractéristiques de la pêche

La pêche au capelan dans les divisions 2+3 est gérée sur la base d’un plan de gestion annuel. Le cycle de gestion actuel va du 1er janvier au 31 décembre, tous les ans. Les avis scientifiques sur le stock et les réunions de consultation subséquentes avec les intervenants et les groupes autochtones ont lieu chaque année. Des réunions additionnelles avec les intervenants peuvent être ajoutées à ce calendrier pour toute raison que le MPO juge appropriée.

La pêche au capelan est pratiquée à l’aide d’engins fixes et d’engins mobiles. La pêche à l’aide d’engins fixes dans toutes les zones repose sur l’utilisation de pièges et de sennes-barrage modifiées connues sous le nom de sennes utilisées en groupe. La pêche à l’aide d’engins fixes est pratiquée dans des zones ou des baies particulières. La flottille à engins mobiles est constituée de navires avec senne coulissante embarquée dont la longueur est inférieure à 19,8 m (65 pi). La pêche à l’aide d’engins mobiles est pratiquée lorsque la ressource est disponible dans les zones de pêche au capelan (ZPC) 1 à 11.

1.6 Gouvernance

La pêche au capelan dans les divisions 2+3 est régie par la Loi sur les pêches, par les règlements pris en vertu de celle-ci et par des politiques ministérielles. Les principaux règlements et politiques qui s’appliquent comprennent notamment :

- le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

- le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA)

- le Règlement de pêche (dispositions générales)

- la politique de délivrance des permis du MPO pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador

- la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada de 1996

Le Ministère reçoit des conseils sur la gestion de la pêche au capelan au moyen d’un processus consultatif. Le processus consultatif recueille les opinions des intervenants au sujet des pratiques de gestion passées et met l'accent sur les recommandations relatives aux mesures de gestion pour la saison de pêche à venir. Cela inclut des recommandations sur le total autorisé des captures (TAC).

La dernière réunion de consultation sur le capelan dans les divisions 2+3 a eu lieu à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) le 4 avril 2019. La liste des membres du comité consultatif se trouve à l’(annexe 3).

1.7 Processus d'approbation

Le Plan de gestion intégrée des pêches est approuvé par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Les dates d’ouverture et de fermeture concernant des secteurs et des types d’engins particuliers sont définies par le personnel du secteur du MPO en consultation avec l’industrie. Si d’autres préoccupations sont soulevées, celles-ci feront l’objet de processus de consultation similaires. Toute modification des conditions de permis est présentée par les représentants du MPO au cours de la réunion de consultation annuelle.

Sauf en cas de problème de conservation, l’objectif est de gérer la pêche en fonction des mesures décrites dans le présent PGIP. Les intervenants qui recherchent de nouvelles mesures de gestion doivent présenter leurs demandes au cours de la réunion de consultation suivante prévue entre le MPO et l’industrie.

2.0 Évaluation des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles

2.1 Caractéristiques biologiques

Le capelan, un poisson pélagique de petite taille (de 12 à 24 cm) qui se déplace en banc et dont la durée de vie est courte (maximum 6 ans), a une répartition circumpolaire dans les régions subarctiques. Il est le pivot de l'écosystème de l’Atlantique Nord-Ouest, agissant comme véhicule de l’énergie entre les organismes de niveaux trophiques inférieurs et les prédateurs de niveaux trophiques supérieurs. Le capelan, comme d'autres espèces de poissons fourragers, présente une dynamique de population en dents de scie où l'abondance des populations change rapidement en réponse aux conditions environnementales. Dans le cas du capelan, la variabilité environnementale des vents du large, de la température et de la disponibilité des proies au cours des premières semaines de vie peut avoir une grande incidence sur la survie des larves de capelan et sur l'abondance des classes d'âge subséquentes (Leggett et al., 1984, Murphy et al., 2018). De plus, le moment des proliférations printanières liées à la présence de glace, qui est lié au moment où les proies de zooplancton sont disponibles, est un facteur important qui influe sur la condition et la survie du capelan adulte (Buren et al., 2014).

Le capelan dans la sous-zone 2 et les divisions 3KL passe la majeure partie de sa vie dans les eaux du large. Les aires de croissance du capelan sont situées dans la partie nord du Grand Banc et dans le nord-est du plateau de Terre-Neuve, bien que l'on trouve également des juvéniles dans les principales baies du nord-est de Terre-Neuve. En été (juin-août), les bancs d'adultes reproducteurs migrent vers les côtes pour frayer sur les plages de Terre-Neuve-et-Labrador et en eau profonde (sites « démersaux », < 40 m) près des plages. Le choix du lieu de frai semble être fondé sur la température plutôt que sur la génétique, tandis que le frai sur les plages s'arrête lorsque les plages deviennent trop chaudes (plus de 12 °C). Après le frai, les adultes connaissent des taux de mortalité élevés : jusqu'à 100 % des mâles et de 50 à 75 % des femelles meurent. Les œufs de capelan fertilisés adhèrent aux sédiments des plages et des sites démersaux, et ils éclosent environ deux semaines après la fertilisation, selon la température. À l'éclosion, les larves de capelan émergent des sédiments des plages et des sites démersaux et elles se mélangent dans la zone littorale. Les larves de capelan passent jusqu'à un mois dans les baies du nord-est de Terre-Neuve avant d'être transportées par les courants de surface. Le stade larvaire dure environ huit mois, avant la métamorphose du capelan en juvénile.

Des changements profonds concernant la répartition et l'abondance du capelan dans la sous-zone 2 et les divisions 3KL ont été observés pour la première fois en 1990-1991, ce qui est concomitant à d'autres changements majeurs dans l'écosystème, à savoir l'effondrement des stocks de poissons de fond et le passage aux conditions océanographiques froides (Carscadden et al., 2001, Carscadden et al., 2013). Des changements fondamentaux dans la biologie du capelan se sont produits au même moment, y compris le passage de la maturation de l'âge 3-4 à l'âge 2-3, le retard et la prolongation du frai, les changements dans la répartition géographique et verticale et les déclins de la condition somatique (Frank et al., 1996, Carscadden et Nakashima, 1997, Mowbray, 2002, Nakashima et Wheeler, 2002). On a émis l'hypothèse que des conditions météorologiques et océanographiques anormales étaient à l'origine de l'effondrement du capelan ainsi que des températures plus froides associées aux excursions du capelan vers le sud (Frank et al., 1996); une disponibilité réduite ou modifiée des proies (Carscadden et al., 2001); un retard dans le frai et une plus petite taille à maturité (Carscadden et al., 1997). Bien qu'il y ait eu un réchauffement général des conditions océanographiques de 1995 à 2010 (Colbourne et al., 2016), l’abondance du capelan n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant 1991.

2.2 Interactions de l'écosystème

Le capelan fait partie intégrante de l'écosystème et il interagit avec les niveaux trophiques inférieurs et supérieurs des réseaux trophiques marins. Depuis 2015, les indices de production primaire et secondaire (phytoplancton et zooplancton) du plateau de Terre-Neuve-et-Labrador sont inférieurs à la moyenne de 1999–2015 et la structure des communautés de zooplancton a changé, les espèces étant désormais plus petites. Ces changements peuvent avoir des effets négatifs sur le transfert d’énergie vers les niveaux trophiques supérieurs, y compris les espèces planctonivores pélagiques. Calanus finmarchicus, un copépode de grande taille, est une proie importante pour le capelan juvénile et adulte, et son abondance est inférieure à la moyenne depuis les quatre dernières années.

2.3 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones

Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles sous la forme d’observations et de commentaires fournis par des groupes autochtones sont examinées dans les décisions de gestion lorsqu’elles sont fournies.

2.4 Processus d'évaluation du stock

Les détails de la dernière évaluation du stock de capelan de la sous-zone 2 et de la division 3KL de l’OPANO menée en Mars 2018 sont présentés dans l’avis scientifique 2018/030 du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS).

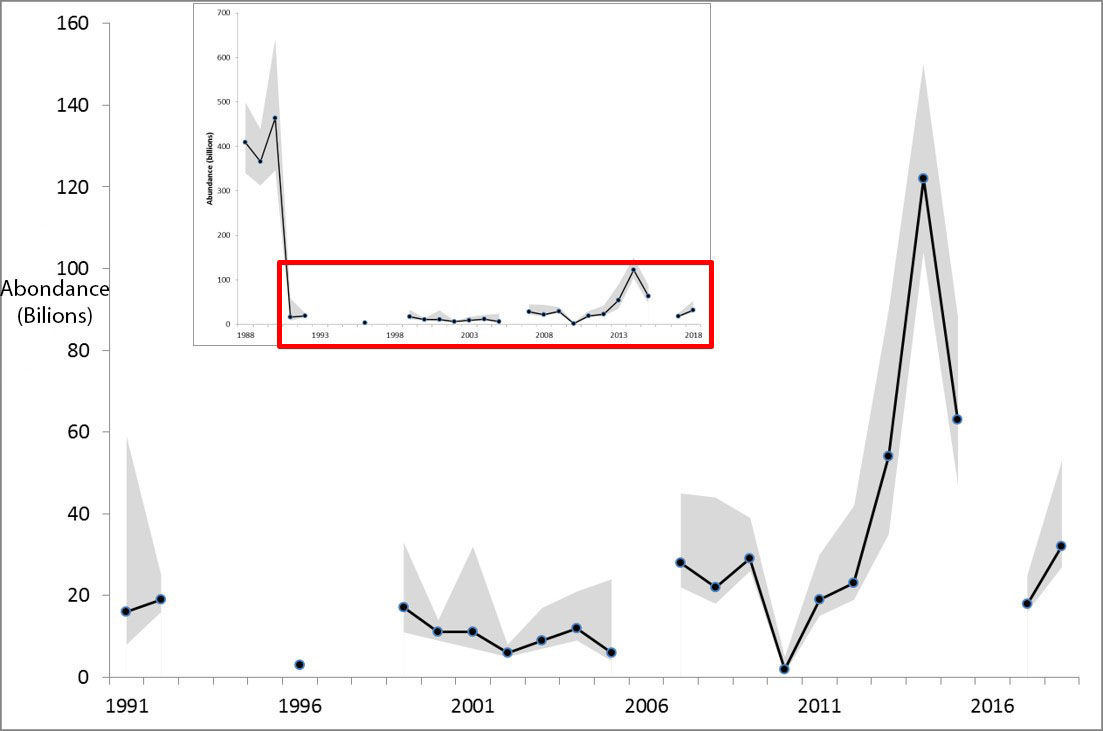

2.5 Scénarios concernant le stock

L'évaluation du stock de capelan repose principalement sur deux indices : le relevé acoustique annuel de printemps dans les eaux du large du sud de la division 3K et de toute la division 3L, y compris un relevé acoustique côtier de la baie de la Trinité et le programme annuel de surveillance des larves dans la baie de la Trinité. Le relevé acoustique annuel de printemps produit un indice d'abondance pour la partie immature du stock au fur et à mesure qu'il examine la principale aire de croissance du capelan. Il ne fournit pas d'estimation de la biomasse du stock reproducteur de capelan. L’indice d’abondance acoustique du printemps 2018 a augmenté par rapport à 2017, mais ne représentait encore qu’environ 25 % du sommet atteint en 2014 après l’effondrement (après 1990) (figure 3). En 2018, la répartition du capelan au cours du relevé acoustique printanier était plus concentrée dans les eaux côtières et s’est déplacée vers la partie nord-ouest de la division 3L de l’OPANO comparativement aux dernières années. La structure d’âge du stock a été tronquée avec peu de 4 ans et aucune classe d’âge plus âgée au cours des dernières années. En 2018, environ 35 % des poissons d’âge 2 arrivaient à maturité en haute mer et devaient frayer à l’été 2018. L’état du capelan était supérieur à la moyenne en 2018 et la proportion de poissons à estomac vide était faible, ce qui pourrait indiquer de bonnes conditions d’alimentation ou une faible densité ou abondance du capelan, ce qui a réduit la concurrence pour les ressources alimentaires.

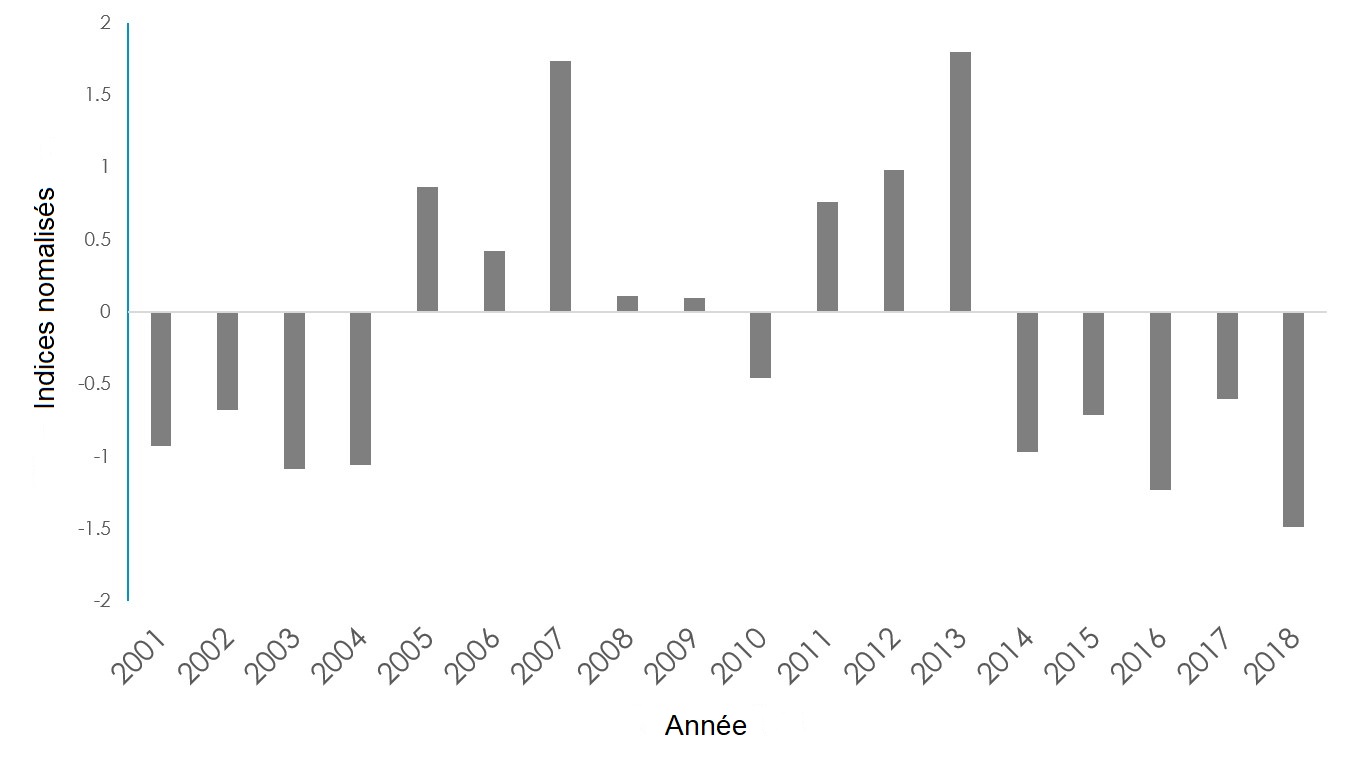

Le frai en 2018 était plus largement réparti et environ cinq jours plus tôt que les années précédentes (2016-2017), mais les périodes de frai globales depuis 2015 ont été retardées jusqu’à quatre semaines. La productivité (c.-à-d. les larves émergentes) aux frayères surveillées dans les deux divisions 3K et 3L en 2018 était à son plus bas niveau de la série chronologique. Des périodes de frai plus tardives ont été associées à une survie larvaire inférieure du capelan, ce qui peut être lié à un décalage entre l’émergence des larves et les vents du large (Murphy et al., 2018). L’indice d’abondance larvaire du capelan a été faible pendant cinq années consécutives, comme au début des années 2000. L’indice d’abondance larvaire et les profils d’émergence des larves suggèrent que la classe d’âge de 2018 pourrait être petite.

Un modèle de prévision du capelan (Lewis et al. sous presse) qui tient compte de l’indice d’abondance larvaire du capelan, de l’état du capelan adulte à l’automne et du moment du retrait de la glace de mer (comme indicateur de la prolifération printanière) prévoit que l’indice d’abondance acoustique du printemps augmentera de nouveau en 2019, mais diminuera en 2020. Les résultats du modèle de prévision associés aux résultats du relevé acoustique du printemps 2018 suggèrent que la quantité de capelan disponible pour la pêche en 2019 devrait être semblable à celle de 2018.

Les autres données prises en compte dans l'évaluation des stocks de capelan sont les échantillons biologiques provenant de la pêche commerciale côtière du capelan dans la division 3KL et les données sur la présence ou l'absence du capelan dans les relevés au chalut de fond effectués à l'automne. La taille du capelan débarqué en 2018 dans la division 3KLf était plus grande qu’en 2017, mais encore plus petite que la série chronologique la plus élevée enregistrée récemment en 2013-2015. Les données sur la présence ou l'absence de capelan provenant des relevés au chalut de fond de l'automne (1983-2018) ont été utilisées dans une analyse du centre de gravité. L'analyse a permis d’établir que le capelan affichait généralement une répartition vers le nord lorsque l’abondance était élevée et une répartition vers le sud lorsque l’abondance était faible. En 2017-2018, le centre de gravité était côtier et centré dans la division 3K. Cette répartition est semblable à celle du centre de gravité du capelan dans les années 2000.

En résumé, les faibles valeurs des deux principaux indices concernant le capelan sont vraisemblablement attribuables à des conditions environnementales (p. ex. les processus qui se déroulent entre le fond et la surface), incluant une piètre disponibilité des proies durant les cinq dernières années ainsi qu’un décalage entre l’émergence des larves et les vents du large. L’abondance du capelan est également influencée par l’âge plus précoce de l’atteinte de la maturité, qui réduit le nombre total d’individus plus âgés dans la population en raison d’une mortalité postérieure au frai élevée. Le Secteur des sciences du MPO demeure préoccupé par l’état de ce stock.

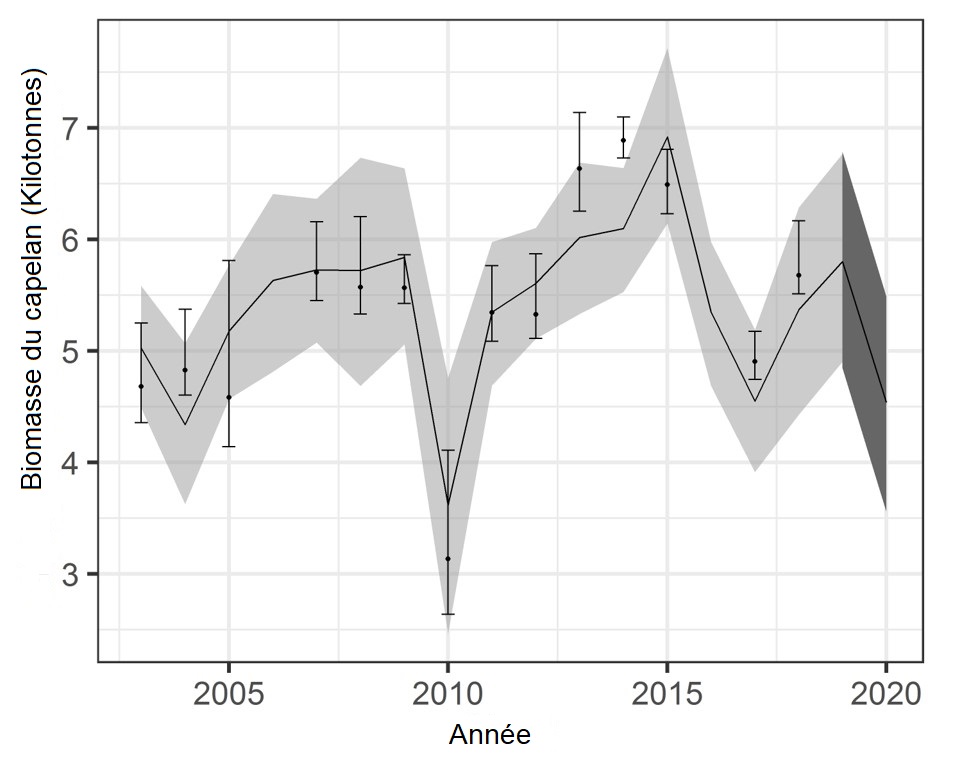

Description

Figure 3. Indices de l’abondance des capelans dérivés de relevés acoustiques au large effectués au printemps (mai) dans la division 3L et le sud de la division 3K (ligne pleine) de l’OPANO, avec les intervalles de confiance à 95 % (ombrage gris). L’encadré comprend l’ensemble de données complet (1988-2018), alors que la figure principale ne montre que les données de 1991-2018 (c’est-à-dire la période après l’effondrement). Il n’y a pas eu de relevés acoustiques au printemps en 1993-1995, 1997,1998, 2006 et 2016. Source : Rapport d'évaluation du stock de 2019

| Année | Age 1 | Age 2 | Age 3 | Age 4 | Age 5 | Age 6 | Capelan Lat |

Capelan Abondance (Bilions) |

| 1985 | 0.06 | 369.47 | 80.47 | 3.79 | 2.29 | 0.03 | 49.03761 | 456.11 |

| 1986 | 0 | 59.37 | 158.06 | 21.29 | 0.71 | 0.31 | 50.66046 | 239.74 |

| 1987 | 0 | 88.11 | 18.25 | 38.9 | 3.89 | 0.15 | 50.10417 | 149.3 |

| 1988 | 13.61 | 380.21 | 65.64 | 9.72 | 15.07 | 1.46 | 50.223 | 485.71 |

| 1989 | 3.41 | 314.55 | 96.03 | 11.1 | 0.43 | 0.85 | 49.40581 | 426.37 |

| 1990 | 19.16 | 352.58 | 168.81 | 55.67 | 1.8 | 0 | 48.23399 | 598.02 |

| 1991 | 18.69 | 7.68 | 3.22 | 0.48 | 0.06 | 0 | 49.74039 | 30.13 |

| 1992 | 5.68 | 18.96 | 6.5 | 0.74 | 0.04 | 49.13047 | 31.92 | |

| 1993 | 49.55774 | |||||||

| 1994 | 49.78724 | |||||||

| 1995 | 49.21297 | |||||||

| 1996 | 0.14 | 2.96 | 1.67 | 0.07 | 48.53106 | 4.84 | ||

| 1997 | 49.18852 | |||||||

| 1998 | 49.83834 | |||||||

| 1999 | 0.857 | 8.208 | 7.279 | 0.652 | 0.004 | 0 | 50.37154 | 17 |

| 2000 | 0.315 | 8.457 | 1.648 | 0.475 | 0.043 | 0 | 49.67605 | 10.938 |

| 2001 | 0.045 | 6.709 | 2.819 | 0.3 | 0.048 | 0 | 48.23807 | 9.921 |

| 2002 | 0.137 | 3.281 | 2.532 | 0.351 | 0.026 | 0 | 49.25506 | 6.327 |

| 2003 | 2.49 | 3.991 | 1.232 | 0.394 | 0 | 0 | 49.31753 | 8.107 |

| 2004 | 0.016 | 8.587 | 2.643 | 0.465 | 0 | 0 | 49.79811 | 11.711 |

| 2005 | 0.531 | 2.91 | 2.43 | 0.494 | 0.068 | 0 | 49.92559 | 6.433 |

| 2006 | 50.3858 | |||||||

| 2007 | 2.894 | 15.614 | 5.184 | 0.769 | 0.021 | 50.3162 | 24.482 | |

| 2008 | 4.326 | 9.976 | 6.945 | 0.73 | 0.028 | 0 | 50.4262 | 22.005 |

| 2009 | 3.652 | 18.546 | 5.509 | 0.389 | 0.013 | 0 | 49.81271 | 28.109 |

| 2010 | 0.189 | 1.19 | 0.64 | 0.012 | 0.001 | 0 | 50.93105 | 2.032 |

| 2011 | 2.3 | 10.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 0 | 51.80783 | 18.9 |

| 2012 | 2.6 | 18.4 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 50.52924 | 23.5 |

| 2013 | 7.02 | 26.03 | 19.67 | 0.88 | 0.03 | 0 | 51.17312 | 53.63 |

| 2014 | 12.73 | 91.16 | 14.87 | 2.87 | 0.29 | 0 | 50.73091 | 121.92 |

| 2015 | 13 | 35.05 | 13.69 | 0.88 | 0 | 0 | 49.52837 | 62.62 |

| 2016 | 49.50257 | |||||||

| 2017 | 0.28 | 16.46 | 1.67 | 0.08 | 0 | 0 | 49.86109 | 18.49 |

| 2018 | 0.82 | 24.91 | 6.45 | 0.01 | 0 | 0 | 49.50104 | 32.19 |

Description

Figure 4. Indice normalisé de l'abondance larvaire du capelan dans la baie de la Trinité. Les indices positifs sont considérés comme supérieurs à la moyenne des années et les indices négatifs comme inférieurs à la moyenne des années. L’indice normalisé a été basé sur l’abondance moyenne des larves à partir de 2002-2017. Source : Rapport d'évaluation du stock de capelan de 2019

| Année | Production annuelle de larves | Figure normalisée |

| 2001 | 752.86 | -0.92458 |

| 2002 | 1030.82 | -0.67369 |

| 2003 | 577.82 | -1.08257 |

| 2004 | 605.77 | -1.05734 |

| 2005 | 2736.14 | 0.865547 |

| 2006 | 2245.64 | 0.422818 |

| 2007 | 3699.52 | 1.735102 |

| 2008 | 1898.81 | 0.109766 |

| 2009 | 1881.47 | 0.094115 |

| 2010 | 1275.89 | -0.45249 |

| 2011 | 2620.22 | 0.760917 |

| 2012 | 2867.48 | 0.984096 |

| 2013 | 3770.14 | 1.798845 |

| 2014 | 704.71 | -0.96804 |

| 2015 | 989.4812006 | -0.711 |

| 2016 | 415.9986839 | -1.22863 |

| 2017 | 1114.585867 | -0.59808 |

| 2018 | 129.1643988 | -1.48753 |

Description

Figure 5. Un graphique montrant les résultats du modèle de prévision acoustique printanière de la biomasse du capelan 2+3 pour la période de 2003 à 2020. Avant 2019, les résultats sont représentés en gris clair et sont crédibles à 95 %. Après 2019, les résultats sont représentés en gris foncé et sont crédibles à 80 % puisqu’il s’agit de prévisions. De 2003 à 2005, la biomasse n’a pas beaucoup changé. De 2005 à 2010, il y a eu une légère augmentation à environ 5,5 kilotonnes, puis une forte baisse à environ 3,7 kilotonnes. De 2010 à 2015, il y a eu une augmentation graduelle d’environ 3,7 à 6,8 kilotonnes. De 2015 à 2019, il y a eu une forte baisse d’environ 4,5 kilotonnes et une augmentation à 5,7 kilotonnes. De 2019 à 2020, on prévoit une diminution.

2.6 Approche de précaution

L’approche de précaution appliquée à la gestion des pêches consiste à faire preuve de prudence lorsqu’on ne dispose pas de données scientifiques concluantes, et à ne pas utiliser l’absence de données scientifiques pertinentes comme une raison de ne pas prendre de mesures visant à éviter des atteintes graves aux stocks de poissons ou à leurs écosystèmes ou de les remettre à plus tard. Cette approche est largement reconnue comme un élément essentiel d’une gestion durable des pêches. Pour appliquer l’approche de précaution aux décisions de gestion des pêches, il faut établir une stratégie de pêche qui :

- définit trois zones d’état des stocks (zone saine, zone de prudence et zone critique) conformément au niveau de référence supérieur et au niveau de référence limite pour un stock;

- établit des taux d’exploitation autorisés dans chacune des zones d’état des stocks;

- adapte le taux d’exploitation conformément aux variations de l’état des stocks de poissons (c.-à-d. biomasse du stock reproducteur ou autre indice/mesure touchant la productivité de la population), en fonction de règles de décision.

2.7 Recherche

Le Direction des Sciences du MPO vise en particulier à fournir des connaissances, des produits et des avis scientifiques de grande qualité sur les ressources biologiques et les écosystèmes aquatiques canadiens pour garantir des eaux et des écosystèmes aquatiques sécuritaires, sains et productifs. Le MPO mène ses activités de recherche de façon indépendante et en collaboration avec d’autres organisations.

3.0 Importance économique, sociale et culturelle de la pêche

3.1 Profil socio-économique

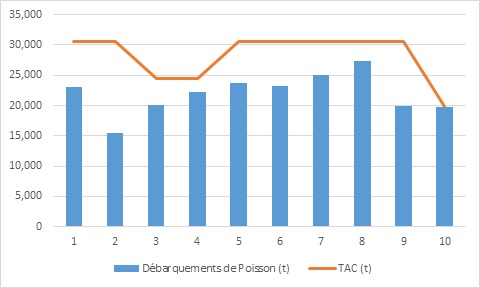

Depuis 2009, les débarquements de capelan dans les divisions 2+3 de l’OPANO ont varié d’environ 15 470 tonnes (t) en 2010 à environ 27 390 t en 2016. Les débarquements pour 2017 et 2018 étaient inférieurs à ceux des cinq années précédentes, soit environ 19 914 tonnes et 19 756 tonnes respectivement.

Description

Figure 6. TAC et débarquements de capelan de 2009-2018. Source : Direction des politiques et des services économiques. Source du TAC : Gestion des pêches. Les données sont préliminaires et sujettes à révision.

| Année | Débarquements de Poisson (t) | TAC (t) |

| 2009 | 23,041 | 30,496 |

| 2010 | 15,471 | 30,496 |

| 2011 | 20,134 | 24,396 |

| 2012 | 22,309 | 24,396 |

| 2013 | 23,755 | 30,496 |

| 2014 | 23,189 | 30,496 |

| 2015 | 25,051 | 30,496 |

| 2016 | 27,391 | 30,496 |

| 2017 | 19,914 | 30,496 |

| 2018 | 19,757 | 19,823 |

En 2018, le secteur des engins fixes représentait environ 69 % du total des débarquements de capelan, tandis que les engins mobiles représentaient environ 31 %. Cette proportion était similaire en 2017, avec le secteur des engins fixes représentant environ 63 % et le secteur des engins mobiles représentant environ 37 % des débarquements.

En 2018, les débarquements de capelan ont eu lieu dans 38 ports des divisions 2+3 de l’OPANO, dont sept représentaient plus de la moitié des débarquements totaux. Les principaux ports de débarquement du capelan (en termes de volume) étaient Port De Grave, Hickman’s Harbour, Twillingate, Cupids, Englee, Musgrave Harbour et Bridgeport. Port De Grave et Hickman’s Harbour étaient également les deux principaux ports de débarquement du capelan en 2017 et 2016.

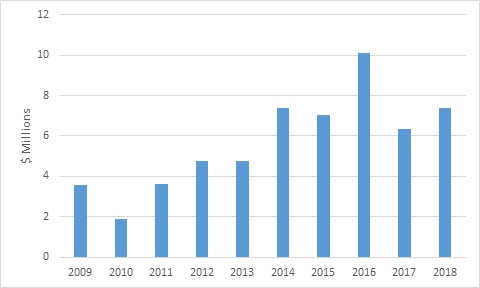

3.2 Viabilité et tendances du marché

La valeur au débarquement du capelan dans les divisions 2+3 a fluctué au cours de la dernière décennie, passant d’un creux d’environ 1,9 million de dollars en 2010 à un sommet d’environ 10,1 millions en 2016. En 2018, la valeur au débarquement était d’environ 7,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à environ 6,3 millions de dollars en 2017 (voir la figure 7 ci-dessous).

Description

Figure 7. Valeur au débarquement du capelan (en millions) dans les divisions 2+3 de 2009-2018. Source : Direction des politiques et des services économiques. Les données sont préliminaires et sujettes à révision.

| Année | Valeur débarquée ($Millions) |

| 2009 | 3.56 |

| 2010 | 1.88 |

| 2011 | 3.60 |

| 2012 | 4.77 |

| 2013 | 4.77 |

| 2014 | 7.36 |

| 2015 | 7.01 |

| 2016 | 10.08 |

| 2017 | 6.32 |

| 2018 | 7.40 |

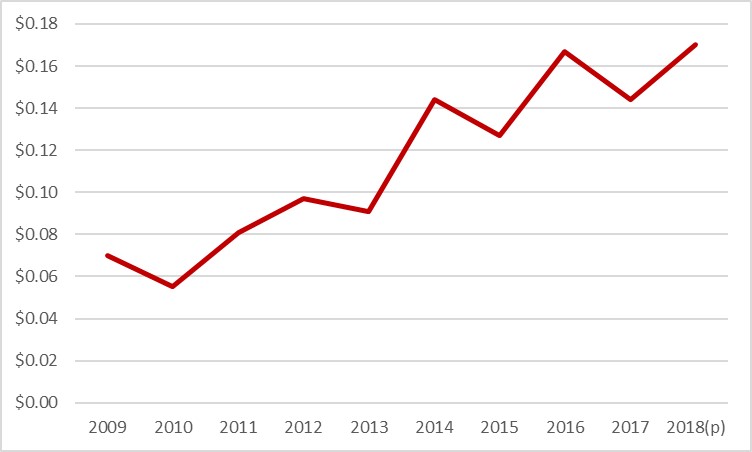

Au cours de la période de 10 ans allant de 2009 à 2018, le prix moyen par livre des divisions 2+3 a augmenté, passant d’un creux de 0,06 $ en 2010 à un sommet de 0,17 $ en 2016 et 2018 (voir figure 8 ci-dessous). Les pêches au capelan dans d’autres pays peuvent influencer le niveau de la demande et le prix du capelan de Terre-Neuve-et-Labrador. La pêche au capelan dans la mer de Barents se pratique principalement pendant les mois de janvier à mars, soit beaucoup plus tôt que la pêche au capelan à Terre-Neuve-et-Labrador. Il est important de noter que la pêche du capelan dans la mer de Barents ouvrira de nouveau en 2018 après deux années sans pêche. Le quota de 2018 a été partagé entre la Norvège et la Russie et a été fixé à 205 000 tonnes; toutefois, en 2019, la Commission des pêches norvégienne et russe a de nouveau mis fin à la pêche au capelan. De même, aucun quota de capelan n’a été délivré en Islande pour 2019.

Description

Figure 8. Prix par livre moyen du capelan au débarquement dans les divisions 2+3 à partir de 2009-2018. Source : Direction des politiques et des services économiques. Les données sont préliminaires et sujettes à révision.

| Année | Prix par livre |

| 2009 | 0.07 |

| 2010 | 0.055 |

| 2011 | 0.081 |

| 2012 | 0.097 |

| 2013 | 0.091 |

| 2014 | 0.144 |

| 2015 | 0.127 |

| 2016 | 0.167 |

| 2017 | 0.144 |

| 2018 | 0.17 |

3.3 Dépendance à l’égard du capelan

La section suivante présente un aperçu de la dépendance à l’égard du capelan et elle repose uniquement sur les entreprises de pêche côtière et semi-côtière ayant pêché du capelan dans les divisions 2 et 3, en 2018. Dans le présent document, la « dépendance » s’entend comme la part en pourcentage du capelan par rapport à la valeur au débarquement totale de toutes les espèces pêchées par ces entreprises.

En 2018, il y avait 280 entreprises actives de moins de 40 pi comptant des débarquements de capelan. Le capelan représentait 16 % de la valeur au débarquement totale de toutes les espèces récoltées par ces entreprises. Le crabe des neiges représentait 59 % de la valeur totale des débarquements, et la morue, 11 %. Le reste de la valeur au débarquement se composait d’autres mollusques et crustacés (9 %), de maquereau (1 %), d’autres poissons pélagiques (1 %), d’autres poissons de fond (1 %) et de poissons divers (2 %).

En 2018, 79 entreprises actives de 40 à 89 pieds ont débarqué du capelan dans les divisions 2+3. Le capelan ne représentait qu’environ 9 % de la valeur au débarquement totale de ces entreprises. Le crabe des neiges était l’espèce la plus importante, représentant environ 73 % de la valeur au débarquement totale. Le reste de la valeur au débarquement se composait de maquereau (8 %), de morue (2 %), de crevette (2 %), d’autres poissons de fond (4 %), d’autres mollusques (1 %) et autres espèces pélagiques (1 %).

Les données préliminaires de 2018 du ministère provincial des Pêches et des Ressources terrestres indiquent qu’environ 21 446 tonnes de capelan ont été traitées par 23 usines. Cela comprend la pêche au capelan dans les divisions 2+3 et 4R3Pn de l’OPANO.

3.4 Exportations

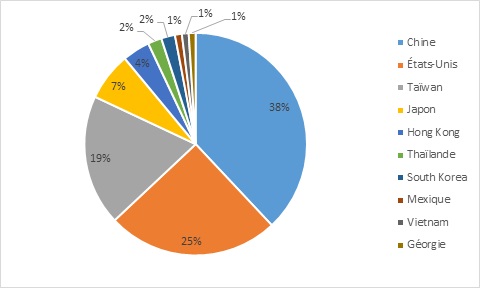

Selon Statistique Canada, en 2018, les exportations totales de capelan de Terre-Neuve-et-Labrador s’élevaient à environ 13,622 tonnes, pour une valeur totale d’environ $24.9 millions de dollars. La Chine était la plus importante destination pour l’exportation des produits du capelan de Terre-Neuve-et-Labrador, représentant 38% de la valeur à l’exportation du capelan de Terre-Neuve-et-Labrador. Les autres principales destinations pour l’exportation comprenaient les États-Unis (25%), Taïwan (19%), et la Japon (7%). (Voir la figure 9)

Description

Figure 9. Exportations de capelans de Terre-Neuve-et-Labrador par pays de destination (2018) d’après la valeur des exportations. Source : Statistique Canada

| Emplacement | Pourcentage (%) |

| Chine | 38 |

| États-Unis | 25 |

| Taïwan | 19 |

| Japon | 7 |

| Hong Kong | 4 |

| Thaïlande | 2 |

| Corée du Sud | 2 |

| Mexique | 1 |

| Vietnam | 1 |

| Géorgie | 1 |

4.0 Enjeux Liés à la gestion

4.1 Interaction avec le saumon de l'Atlantique

L’enjeu de l’interaction entre le saumon de l’Atlantique et la pêche au capelan a fait l’objet de discussions avec l’industrie au cours de réunions consultatives sur le capelan, et le secteur de la pêche commerciale au capelan a pris des mesures pour atténuer le problème des prises accessoires de saumons de l’Atlantique et pour protéger la migration de ces poissons. (voir la section 7.11).

4.2 Préoccupations concernant les prises accessoires

L’une des préoccupations principales concerne les prises accessoires de saumons et de morues capturés dans les pièges à poissons pélagiques. Au cours des dernières années, ce problème a été débattu avec l’industrie, et des mesures ont été adoptées en vue de réduire le plus possible les risques de prises accessoires de saumons dans la pêche commerciale.

4.3 Initiatives sur les océans en matière de conservation marine

Le gouvernement du Canada a atteint son objectif visant à protéger 5 % des zones marines et côtières du pays d’ici la fin de l’année 2017, et reste déterminé à en protéger 10 % d’ici 2020. L’objectif d’ici 2020 est à la fois national (objectif 1 du Canada pour la biodiversité) et international (objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique et objectif 14 du Programme de développement durable pour 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Les objectifs pour 2017 et 2020 sont désignés collectivement comme étant les objectifs de conservation marine du Canada. Des renseignements supplémentaires sur le contexte et les moteurs des objectifs de conservation marine du Canada peuvent être consultés à la page suivante.

Pour atteindre ces objectifs, le Canada établit des zones de protection marine et d’autres mesures de conservation efficaces par zone (« autres mesures »), en consultation avec l’industrie, les organismes non gouvernementaux et d’autres parties intéressées. Un aperçu de ces outils, et notamment une description des mesures de gestion des pêches entrant dans la catégorie des autres mesures, est disponible dans la section Zones de protection marine (ZPM), sites d’intérêt (SI) et autres mesures. Certaines fermetures existantes en vertu de la Loi sur les pêches répondent aux critères des « autres mesures ».

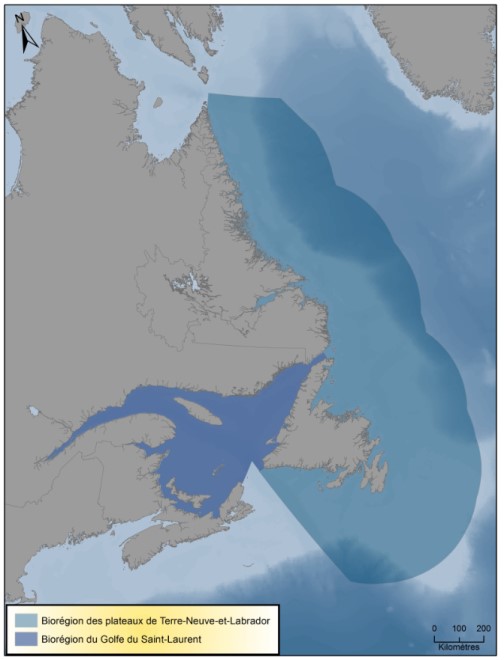

En reconnaissance du besoin de gérer de façon durable les pêches et les océans du Canada à l’aide d’une approche écosystémique axée sur la préservation de la biodiversité, le MPO dirige des initiatives en matière de planification de la préservation marine dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Un réseau d'aires marines protégées (aires marines protégées et autres aires protégées en vertu de la Loi sur les océans) et d'autres mesures (p. ex. les fermetures en vertu de la Loi sur les pêches) sont en cours d'élaboration dans les biorégions des plateaux de T.-N.-L., et de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

La biorégion des plateaux de T.-N.-L. couvre une superficie d’environ un million de km2; elle s’étend du cap Chidley, à la pointe nord du Labrador, jusqu’à la portion sud des Grands Bancs et la côte sud de Terre-Neuve. La biorégion de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent couvre une zone de 231 193 km2 et est délimitée à l'est par une ligne déchiquetée qui s'étend des environs de Bay St. Lawrence, en Nouvelle-Écosse, à Port aux Basques, à T.-N.-L, au nord selon une ligne qui débute au sud de Henley Harbour, à T.-N.-L., jusqu'aux environs de Raleigh, à T.-N.-L., et à l’ouest le long de la côte sud du Québec.

Les zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) qui ont été définies à l’intérieur des deux biorégions joueront un rôle de premier plan au sein du réseau d’AMP.

L’objectif principal des réseaux d’AMP consiste à assurer la protection à long terme de la biodiversité marine, de sa fonction écosystémique et de ses caractéristiques naturelles particulières. De plus, trois autres mesures ont été établies en vertu de la Loi sur les pêches pour offrir des avantages en matière de conservation de la biodiversité dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent à l’intérieur de la division 4R : la zone de fermeture du saumon de la baie des Îles (212 km²) est fermée à tous les engins fixes de pêche du poisson pélagique afin de protéger la migration du saumon de l’Atlantique, mais la pêche aux casiers, la pêche à la senne coulissante et la pêche au hareng d’appât au filet sont autorisées; les zones de Shoal Point (0,65 km²) et de la rivière Trout (0,65 km²) sont également fermées à la pêche du homard, avec un objectif de gestion des stocks visant à accroître la production d’œufs de homard.

4.4 Considérations liées à l'habitat

Le MPO cherche à conserver et à protéger l’habitat du poisson qui appuie les ressources halieutiques du Canada grâce à l’application des dispositions en matière de protection des pêches de la Loi sur les pêches. Parmi les principales dispositions de la Loi sur les pêches, l’article 35 stipule qu’il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone sans en avoir reçu l’autorisation de la part du ministre.

Le Programme de protection des pêches fournit des conseils aux promoteurs afin de leur permettre d’éviter et d’atténuer activement les effets des projets sur le poisson et l’habitat du poisson, entreprend la réalisation de l’examen des projets d’ouvrages, d’entreprises et d’activités qui pourraient avoir des effets sur le poisson et l’habitat du poisson, et vise à assurer la conformité à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril grâce à la délivrance d’autorisations et de permis, s’il y a lieu, s’accompagnant de conditions liées à la compensation, à la surveillance et à la production de rapports.

4.5 Incidences des engins de pêche

Les sennes-barrages modifiées, ou sennes « tuck » comme on les appelle communément, sont des engins qui sont équipés d’anneaux permettant de ramener ou de haler ensemble le fond et les côtés de la senne. L’utilisation de ces engins a été autorisée pour les pêches avec engins fixes au hareng, au capelan et au maquereau dans les divisions 2, 3 et 4R durant les dernières années, après des consultations menées auprès des intervenants durant des réunions de comités consultatifs.

On juge que les engins de pêche au capelan utilisés dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO ont une incidence très négligeable sur l’écosystème. Bien que certaines sennes puissent toucher le fond de temps en temps, l’impact sur les espèces et les habitats benthiques serait minime.

4.6 Espèces aquatiques envahissantes (EAE)

La côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador (sous-division 3Ps de l’OPANO) comprend la plus forte concentration de crabes européens envahissants, avec des infestations dans les zones nord et ouest de la baie Placentia qui se sont étendues dans la baie Fortune. Actuellement (en 2018), aucun crabe européen n’a été signalé dans les régions côtières des divisions 3L, 3K ou 2J. Le crabe européen a également été découvert en grand nombre dans les régions côtières de la division 4R, en particulier à proximité de la baie Bonne et dans la baie St. George, et au nord jusqu’à Port Saunders.

Dans les divisions 3P, 3L et 4R de l’OPANO, certains tuniciers envahissants ont été détectés dans des régions côtières, avec des populations envahissantes et préoccupantes situées à Burin, Little Bay et Marystown (ascidie jaune) et les ports de Belloram (botrylloïde violet).

Les pratiques exemplaires visant à empêcher l’introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont les suivantes :

- effectuer l’entretien annuel habituel des navires (c.-à-d. nettoyer la coque et utiliser de la peinture antisalissure afin d’empêcher les biosalissures)

- nettoyer et sécher à l’air les engins et les cordages afin d’empêcher le déplacement entre les zones à cause des engins

- éviter le transport de grandes quantités d’eau d’un emplacement à un autre

- reconnaître et signaler toute espèce aquatique envahissante au MPO aux fins de leur détection précoce

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les espèces aquatiques envahissantes à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que des cartes sur ces espèces.

4.7 Surveillance des prises

Il est obligatoire dans le cadre de cette pêche de renvoyer les journaux de bord et de déclarer les prises. Ces journaux de bord constituent des outils importants pour la gestion globale des pêches, notamment pour la surveillance des quotas et pour le processus d’évaluation scientifique. Si les pêcheurs ne renvoient pas leurs journaux de bord, cela pourrait avoir un impact sur la surveillance des quotas au cours de la saison.

4.8 Transport par barges

On sait qu’à l’occasion, les pêcheurs pratiquent le « transport par barges » dans des pêches pélagiques. Cette pratique repose sur la participation de deux ou plusieurs navires, l’un étant utilisé pour la pêche active et approvisionnant de ses prises un ou plusieurs autres navires inactifs. Les participants inactifs ne sont pas équipés de manière à participer activement aux activités de pêche. Les pêcheurs sont invités à réexaminer les conditions de leurs permis pour plus de détails étant donné que cette pratique n’est pas autorisée, c.-à-d. tous les participants doivent être bien préparés. Voir aussi Partage (section 7.9).

4.9 Enjeux internationaux

Les États-Unis (É.-U.) mettent en œuvre les dispositions sur l’importation de la Marine Mammal Protection Act, conformément aux directives du tribunal. Conformément aux règles d’importation, les pays qui exportent du poisson et des produits du poisson vers les É.-U. devront démontrer qu’ils se sont dotés de mesures réglementaires dont l’efficacité est comparable à celle des mesures en place aux É.-U. afin de réduire la mortalité accidentelle et les blessures graves chez les mammifères marins. Les pays qui n’auront pas obtenu de mesures de comparabilité aux États-Unis pour leurs pêches d’exportation d’ici au 1er janvier 2022 n’auront pas le droit d’accéder au marché américain.

Le Canada cherche à démontrer que des mesures appropriées sont en place dans toutes les pêches canadiennes.

5.0 Objectifs

Objectif à long terme

Le MPO s’efforce de gérer la pêche capelan en fonction des principes de la conservation des stocks, de la durabilité des prises, ainsi que de la santé et de la viabilité de l’écosystème. En utilisant les objectifs à court et à long terme suivants en tant que principes directeurs, différentes mesures de gestion ont été mises en œuvre ou sont en cours d’élaboration. Ces mesures permettront d’optimiser les avantages que présente cette ressource.

5.1 Conservation des stocks et durabilité des prises

Compte tenu de l’importance du capelan dans le réseau trophique et dans l’écosystème, la conservation et la viabilité à long terme des stocks de capelans constituent l’un des objectifs les plus importants poursuivis par le MPO. Il est vital que le stock croisse et profite à toutes les parties concernées à court et à long terme. Le MPO collaborera avec tous les intervenants à l’atteinte de cet objectif et à faire en sorte que le stock de capelans soutienne une pêche autosuffisante et viable sur le plan économique.

des TAC plus importants que les niveaux actuels. Le niveau de recrutement de ce stock sera pris en considération. En outre, la pêche au capelan sera gérée de telle sorte que les prises ne soient pas concentrées à un point tel que l’on en arriverait à des taux d’exploitation élevés de composantes quelconques de ce stock.

Le MPO, de concert avec l’industrie, s’efforcera aussi de bien surveiller toutes les prises tout en réduisant les prélèvements de petits poissons et les prises accessoires d’autres espèces.

5.2 Gérance

L’objectif d’intendance partagée découle de la nécessité, pour les pêcheurs et les autres parties concernées, de participer davantage à la planification stratégique et à la prise de décisions en matière de gestion des pêches. Il découle également du fait que l’objectif de conservation ne peut être atteint que si les gouvernements, les utilisateurs des ressources et les autres intervenants se partagent la responsabilité de l’application des décisions relatives à la gestion des pêches et des résultats obtenus.

Objectifs à court terme

5.3 Conservation des stocks

On fera preuve de prudence au moment de fixer les niveaux d’exploitation, conformément à l’approche de précaution.

5.4 Santé et viabilité de l’écosystème

La santé de l’écosystème est essentielle pour une gestion efficace des pêches. La viabilité du capelan, qui est un maillon de la chaîne alimentaire (tant au titre de proie qu’à celui de prédateur), renforcera la santé à long terme de l’écosystème.

6.0 Accès et allocation

Pour l’instant, l’accès à cette pêche est considéré comme étant limité (c.-à-d. aucun nouveau permis n’est disponible) et les allocations sont considérées comme étant stables. Toutefois, le ministre peut, pour des raisons de conservation ou toute autre raison valide, modifier l’accès, la répartition et les modalités de partage résumés dans le PGIP selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les pêches.

6.1 Ententes de partage

Les quotas de chaque flottille (type d’engin) et zone sont exploités de manière concurrentielle, à l’exception de quelques zones liées aux quotas individuels (QI). Les parts traditionnelles des flottilles se sont récemment stabilisées grâce à des consultations auprès de l’industrie.

6.2 Quotas et allocations

Le MPO s’engage à garantir une pêche prospère sur le plan économique et collaborer avec l’industrie pour garantir que les pêches soient gérées de manière à attendre cet objectif. Ainsi, le MPO envisagera, à la demande de l’industrie, de dépasser les quotas dans une zone de pêche du capelan (ZPC) particulière, pourvu que le quota non pêché dans une autre ZPC soit suffisant pour éviter le dépassement du total autorisé des captures (TAC). Dans le cadre de l’évaluation de cette demande, le MPO examinera les éléments suivants pour prendre une décision :

- la valeur potentielle du capelan

- le profil prévu de migration du capelan

- es répercussions sur les pêcheurs adjacents et la flottille

- les recommandations de l’industrie

Les décisions sont prises à la suite d’une consultation directe de l’industrie au moment où la pêche est effectuée et exigent une évaluation quotidienne de l’état et de la migration du capelan. Comme dans le cas des décisions liées à la gestion des ressources, la conservation de la ressource constitue le fondement des décisions liées au dépassement du quota dans une zone de gestion.

À l’exception de la baie de la Conception, on peut faire preuve de souplesse dans le cadre de la gestion des quotas des engins mobiles pour permettre à la flotte de senneurs de supprimer un maximum de 2 300 tonnes dans tout secteur de la flotte de senneurs assujetti aux contraintes du quota total de la flotte. À moins que les niveaux de participation dépassent les niveaux prévus, cette souplesse, combinée aux limites saisonnières et quotidiennes, devrait permettre aux pêcheurs de capturer leur part de capelan sans devoir se déplacer au-delà d’une baie adjacente.

La politique de conciliation des quotas continuera de s’appliquer en cas de dépassement du TAC de la pêche concurrentielle. Le même processus est également en place pour les pêches gérées par un régime de QI dans la baie White et la baie Notre Dame. Les dépassements de la pêche concurrentielle et de la pêche gérée par un régime de QI doivent faire l’objet d’une conciliation annuelle, kilogramme pour kilogramme. On établira un processus d’examen pour vérifier les prises avant que la procédure de conciliation ne soit appliquée. Ce processus d’examen se déroulera dans les 30 à 60 jours suivant la fin de la saison, après que les données de toutes les sources auront été reçues et analysées.

Les rapports sur les quotas de capelans pour 2016-2018 figurent à l’annexe 5.

6.3 Pêches commerciales communautaires

Pêches et Océans Canada appuie la participation des organisations autochtones avoisinantes aux pêches commerciales. La Stratégie des pêches autochtones (SPA) a pour but d’encourager la participation des Autochtones aux pêches commerciales et aux avantages économiques qui en découlent. Le Programme de transfert des allocations (PTA), qui fait partie de la SPA, a été le principal outil utilisé pour permettre le retrait volontaire de permis de pêcheurs commerciaux, permis qui sont transférés ensuite à des groupes autochtones et qui deviennent des permis communautaires.

Un programme ultérieur, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO), a été conçu pour que les groupes autochtones puissent développer collectivement leur capacité et leur expertise afin de faciliter leur participation à la gestion des ressources aquatiques et à la gestion des océans.

Les permis de pêche acquis pour les organisations autochtones par l’intermédiaire des programmes de la SPA et du PAGRAO sont délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

La Nation innue, la bande Première Nation Qalipu Mi’kmaq, la Première Nation Miawpukek et la Mi’kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association (MAMKA) du PAGRAO reçoivent des permis de pêche du capelan pour les divisions 2 et 3 et participent à la pêche au capelan.

7.0 Mesures de gestion pour la durée du plan

7.1 Total autorisé des captures (TAC) de capelans

Le total autorisé des captures (TAC) pour 2019 se chiffrait à 22,796 tonnes. Le TAC a été établi d’après une démarche consistant à établir des rapports sur le rendement qui est utilisée pour décrire l’état actuel du stock et les perspectives d’avenir, ainsi que d’après les résultats des consultations auprès de l’industrie.

7.2 Saisons/zones de pêche

Tout au long des années 1980, la pêche côtière sur la côte est commençait habituellement à la mi-juin dans le sud et finissait vers la mi-juillet dans le nord. Tout au long des années 1990, la pêche a été retardée d’un maximum de quatre semaines en raison de l’arrivée tardive du capelan, mais ces dernières années, le calendrier de pêche est revenu à la période historique, quoique toujours deux semaines plus tard que dans les années 1980.

Les saisons sont un facteur important pour la pêche au capelan, car la période de pêche au capelan est relativement courte, principalement pour le marché des femelles portant leurs œufs. Le MPO tient compte d’un certain nombre de facteurs au moment d’établir les dates de la saison de pêche au capelan, notamment les conditions météorologiques, la conservation, les marchés, la présence de petits poissons, les commentaires des intervenants aux réunions de consultation, etc.

Les dates de la saison font régulièrement l’objet de discussions détaillées dans le cadre du processus de consultation de l’industrie, et des recommandations sont notées pendant la réunion consultative sur toutes les mesures de gestion. Dans le cas du capelan, les dates de la saison sont établies en fonction de la baie ou de la zone de pêche, et l’on tient particulièrement compte des commentaires des pêcheurs locaux.

On a recours à un processus lié au comité de surveillance de l’industrie pour les flottilles à engins fixes et mobiles. Le comité organise des appels quotidiens pendant la saison et encourage la participation de Food Fish and Allied Workers (FFAW), des transformateurs, des représentants de la flottille pour les engins fixes et mobiles, la gestion des ressources du MPO, les agents de la statistique des secteurs et Conservation et Protection. Le comité de surveillance de l’industrie a été créé dans chaque zone de quota pour mener un échantillonnage et pour recommander les dates d’ouverture en fonction des résultats de l’échantillonnage, c.-à-d., le pourcentage de femelles, la taille et la quantité des œufs, le pourcentage de copépodes rouges et la répartition du capelan dans une zone de quota. Dans le cadre de ces appels, les pêcheurs peuvent demander des permis de pêche d’essai du capelan, leur donnant ainsi l’occasion d’échantillonner le capelan.

La saison pour chaque flottille (type d’engin) et chaque zone restera ouverte tant que des quantités commerciales seront disponibles et tant que les quotas n’auront pas été atteints. Les quotas feront l’objet d’une surveillance, et les fermetures de la pêche reposeront sur les débarquements déclarés et les prises prévues. La pêche peut être fermée s’il n’y a aucune activité de pêche.

En raison du rythme auquel les prélèvements peuvent être effectués, des durées de fermetures peuvent être précisées en combinaison avec l’annonce d’ouvertures de la pêche pour que l’on puisse limiter les risques de dépassement significatif des quotas. S’il y a des éléments probants faisant état de rejets globaux en mer ou de gaspillage, les taux de prises pourraient être ajustés à la hausse pour que l’on puisse refléter les volumes estimés, et la pêche pourrait être fermée.

Les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche seront communiquées au moyen du système Avis aux pêcheurs du MPO. L’ouverture de la pêche pourrait être retardée en raison des conditions météorologiques. Ces décisions seront prises en consultation avec l’industrie, et les ouvertures auront lieu à 6 h, dans la mesure du possible. Les dates d’ouverture et de fermeture concernant des secteurs et des types d’engins particuliers sont définies par le personnel du secteur du MPO en consultation avec l’industrie.

7.3 Contrôle et surveillance des prélèvements

Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, tous les titulaires de permis de pêche au capelan exploitant des bateaux de 40 pi ou plus et tous les exploitants de sennes coulissantes, peu importe la longueur du navire, doivent, comme condition de permis, fournir un journal de bord détaillé de leurs prises et activités de pêche et ils pourraient de temps en temps devoir mettre en place, à l’échelle de la pêche au capelan, un programme d’observateurs en mer financé par l’industrie, à la demande du MPO. Le Système de surveillance des navires (SSN) est requis pour tous les navires utilisant des engins mobiles et fixes à la senne-barrage.

7.4 Exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP)

Conformément aux programmes de rétablissement du loup à tête large (Anarchichas denticulatus), du loup tacheté (Anarchichas minor), de la tortue luth (Dermochelys coriacea), et du requin blanc (Carcharodon carcharias), le titulaire de permis a le droit de mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches qui peuvent causer la mort de loups à tête large et de loups tachetés, leur nuire, les harceler, les capturer ou les prendre de façon fortuite, conformément au paragraphe 83(4) de la Loi sur les espèces en péril. Il a le droit de mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches qui peuvent causer la capture fortuite de tortues luths.

Les titulaires de permis sont tenus de remettre les loups à tête large, les loups tachetés, les tortues luths ou les requins blancs à l’endroit où ils ont été capturés et, lorsqu’ils sont vivants, de la manière leur causant le moins de dommage possible.

Ils sont tenus de consigner dans leur journal de bord toute interaction avec les loups à tête large, les loups tachetés, les tortues luths ou les requins blancs.

7.5 Délivrance de permis

La pêche au capelan dans les divisions 2 et 3 de Terre-Neuve-et-Labrador est régie par la Loi sur les pêches, ainsi que par les règlements et les politiques ministérielles pris en vertu de la loi.

Les règlements et politiques qui s’appliquent comprennent notamment :

- le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

- le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

- le Règlement de pêche (dispositions générales)

- la politique de délivrance des permis du MPO pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador

- la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada de 1996

La politique d’émission des permis de pêche contient différentes directives en la matière qui régissent l’industrie de la pêche commerciale dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment les politiques propres à l’espèce qui s’appliquent à la pêche au capelan.

Prière de consulter la Gestion des ressources de Pêches et Océans Canada (MPO) pour toute question concernant l’interprétation et l’application du présent document.

7.6 Régimes de quotas individuels

Prière de consulter la Gestion des ressources de Pêches et Océans Canada (MPO) pour toute question concernant l’interprétation et l’application du présent document.

- Les QI sont transférables

- Les QI font l’objet d’un programme de vérification à quai financé par l’industrie. Les capelans doivent être débarqués dans l’état de leur capture en mer et doivent faire l’objet d’une vérification à quai avant que tout tri ne puisse avoir lieu.

- Chaque titulaire de permis doit utiliser son propre navire enregistré, avoir à bord tous les engins de pêche requis et participer à la récolte de son propre QI (c.-à-d. qu’un titulaire de permis ne peut pas capturer, transporter ou débarquer des poissons selon un QI attribué à un autre titulaire de permis).

- Les pêcheurs d’une zone de quota et d’un secteur de flottille peuvent partager des prises provenant des mêmes casiers afin de récolter leur QI.

- Lorsqu’un pêcheur a atteint son QI, il doit immédiatement retirer ses engins de l’eau, à moins que les engins soient utilisés par un autre pêcheur. Dans ce dernier cas, le numéro d’immatriculation du navire du pêcheur titulaire d’un permis utilisant les casiers doit être indiqué sur les engins de pêche.

- La politique de conciliation des quotas s’applique à tous les dépassements de QI, kilogramme pour kilogramme.

7.7 Mesures de protection de l'habitat

En raison des faibles répercussions de la pêche au capelan dans l’habitat des divisions 2 et 3, aucune mesure de protection de l’habitat n’a été recensée.

7.8 Journaux de bord

La tenue des journaux de bord est obligatoire en vertu de l’article 61 de la Loi sur les pêches. Les pêcheurs doivent consigner les renseignements concernant les prises et l’effort et transmettre ces données, comme le précisent les conditions de permis. Il incombe aux pêcheurs de se procurer leurs propres journaux de bord. Les renseignements qui doivent se trouver dans votre journal de bord comprennent l’emplacement, la date, l’heure, les calées, le type d’engin, le poids du poisson pêché et des prises accessoires.

Il convient d’inclure des renseignements que vous jugerez utiles pour vous ou pour le MPO. Il est à noter que les mesures d’atténuation concernant les mammifères marins sont désormais obligatoires et que vous êtes tenu de déclarer toutes les interactions. À défaut de soumettre un journal de bord, des mesures d’application de la loi pourraient être prises.

7.9 Communication

Pour pouvoir entamer une poursuite sur une récolte effectuée de façon ordonnée et éviter la concurrence déloyale, les conditions des permis fournissent une définition de la « surmultiplication » et renferment l’exigence de « partager » les prises en excès par les navires fournisseurs et receveurs. Pour être considéré comme affichant une surmultiplication lorsqu’il est utilisé dans la pêche à la senne coulissante, à la senne-barrage et à la senne-barrage modifiée, le navire doit être équipé avec ces trois types d’engins et une poulie motrice et être accompagné d’un navire remorqué.

Pour le partage des poissons en excès, le navire du pêcheur doit être complètement chargé, et le pêcheur partage ensuite les prises en excès avec un navire du même secteur de flottille qui est « surmultiplié ». Pour la réception des poissons en excès, le navire du pêcheur doit être complètement surmultiplié et doit recevoir des prises de la part d’un navire appartenant au même secteur de flottille.

Notez que la pratique du transport par barges (ou le fait qu’un navire approvisionne de ses prises un ou plusieurs autres navires inactifs) n’est pas autorisée dans le cadre de cette pêche (voir la section 4.8).

7.10 Programme de vérification à quai

Le PVQ est un mécanisme destiné à assurer une vérification exacte des quantités de poisson débarquées afin de les comparer aux quotas attribués. Il s’agit d’un outil de gestion permettant d’éviter les dépassements et qui, en association avec la conciliation des quotas, est indispensable si l’on veut parvenir à une comptabilisation exacte.

Dans les ZPC 1-11 (divisions 2 et 3), tous les titulaires de permis commerciaux doivent impérativement faire vérifier à quai toutes leurs prises de capelans. Les coûts relatifs à ces vérifications sont à la charge de l’industrie de la pêche. Les capelans qui sont débarqués par des pêcheurs non commerciaux, mais qui sont capturés pour usage personnel ou à des fins récréatives ne feront pas l’objet d’une vérification à quai.

Les poissons ne pourront être déchargés qu’en présence d’un observateur à quai agréé. En consultation avec l’industrie et les compagnies de vérification, des procédures particulières ont été mises au point pour le contrôle à quai du poids des prises. La méthode de vérification des débarquements à quai acceptée par le MPO est un pesage direct effectué à l’aide de balances homologuées.

En 2008, à la suite de négociations avec l’industrie et d’essais menés en conséquence, une déduction de 3% liée à la prise en considération d’excédents d’eau a été adoptée pour le capelan. Le MPO continue à admettre cette tolérance de 3% pour le pesage du capelan.

7.11 Prises accessoires et problèmes d'interaction

L’une des préoccupations principales concerne les prises accessoires de saumons et de morues capturés dans les pièges à poissons pélagiques. Au cours des dernières années, ce problème a été débattu avec l’industrie, et des mesures ont été adoptées en vue de réduire le plus possible les risques de prises accessoires de saumons dans la pêche commerciale.

- en 1996, on a interdit l’utilisation de filets à monofilaments dans les guideaux de pièges à capelans

- en 1998, on a interdit l’utilisation des guideaux de filets pièges affichant une taille de maille comprise entre 76,2 mm et 177,8 mm

- en 2007, l’utilisation de guideaux de filets pièges dont la taille des mailles est supérieure à 50,8 mm et inférieure à 177,8 mm a été interdite à son tour

et,. E. Toute prise fortuite de morue ou de saumon doit immédiatement être remise à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de lui causer le moins de dommages possible

7.12 Concentration des captures et de l'effort de pêche

La majorité des captures et de l’effort de pêche s’effectuent dans une partie relativement limitée de l’ensemble de la zone du stock (tout particulièrement dans le cas de la pêche à la senne coulissante). Or, les conséquences éventuelles de cette concentration sur les composantes locales du stock ou sur le stock dans son ensemble sont encore incertaines. Compte tenu de ces incertitudes, il est préférable que la pêche soit pratiquée dans toute la zone de stock ou, du moins, dans une zone géographique aussi étendue que possible.

7.13 Sous-division du quota pour la pêche à engin fixe

Le régime de gestion actuel permet l’application de quotas totalement concurrentiels pour la pêche à engin fixe à l’échelle d’importantes zones de gestion sur le plan géographiques. Ainsi, comme les pêcheurs d’une zone de quota peuvent être avantagés par l’arrivée hâtive du capelan pouvant être pêché, ils ont l’occasion de débarquer une part plus importante du quota. À l’inverse, dans d’autres secteurs de la zone de quota, le capelan pouvant être pêché peut arriver plus tard dans la saison, voir après la prise du plein quota et la fermeture de la pêche commerciale.

Les défenseurs des sous-divisions de la zone de gestion font valoir que cette approche favorise une pêche plus équitable pour tous les titulaires de permis dans les cas où il n’existe aucun consensus au sein de l’industrie en matière de mise en œuvre des QI. La liste des sous-divisions du quota pour la pêche à engin fixe conformément au plan de gestion actuel figure à l’(annexe 5)

7.14 Sennes-barrages modifiées

Les sennes-barrages modifiées (ou sennes « tuck » comme on les appelle plus communément) sont des engins qui sont équipés d’anneaux permettant de ramener ou de haler ensemble le fond et les côtés de la senne. Au cours des dernières années, l’utilisation de ces sennes a été autorisée pour les pêches avec engins fixes au hareng, au capelan et au maquereau dans les divisions 2 et 3 après des consultations menées auprès des comités consultatifs appropriés.

La longueur maximale autorisée d’une senne « tuck » utilisée pour pêcher le capelan est fixée à 80 brasses. Les pêcheurs de capelan à engin fixe sont autorisés, conformément aux conditions de permis, à utiliser des sennes-barrages modifiées pendant la saison 2019.

7.15 Limites par sortie

En 1990, à la demande de l’industrie, une limite par sortie de 22 680 kg (50 000 lb) a été mise en œuvre pour la pêche à la senne coulissante, dans les divisions 2J3KL et 3Ps. Cette mesure a été adoptée pour réduire le taux d’exploitation et fournir des occasions de pêche équitable aux petits senneurs. En 2005, de concert avec l’industrie, les limites par sortie ont été suspendues pour la flottille à senne coulissante dans les divisions 2J3KL et 3Ps et remplacées par une limite quotidienne de 31 780 kg (70 000 lb).

En 2017, pour la flottille à la senne coulissante, une limite quotidienne est établie à 22 690 kg (50 000 lb), avec un plafond saisonnier de 190 680 kg (420 000 lb). Ces mesures de gestion de la pêche du capelan dans les divisions 2J3KL et 3Ps se poursuivront pour freiner le taux d’exploitation et améliorer la surveillance des quotas . Ces mesures devraient accroître la qualité et la valeur du poisson débarqué, tout en permettant d’optimiser les captures possibles.

En 2019, pour les engins fixes dans toutes les baies, une limite quotidienne de 15 890 kg (35 000 lb) s’applique.

7.16 Initiatives sur les océans en matière de conservation marine

Le gouvernement du Canada a atteint son objectif visant à protéger 5% des zones marines et côtières du pays d’ici la fin de l’année 2017, et reste déterminé à protéger 10% de ces zones d’ici 2020. L’objectif d’ici 2020 est à la fois national (objectif 1 du Canada pour la biodiversité) et international (objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique et objectif 14 du Programme de développement durable pour 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Les objectifs d’ici 2017 et 2020 sont désignés collectivement comme étant les objectifs de conservation marine du Canada. Le lien suivant contient de plus amples renseignements sur le contexte et les vecteurs des objectifs de conservation marine du Canada.

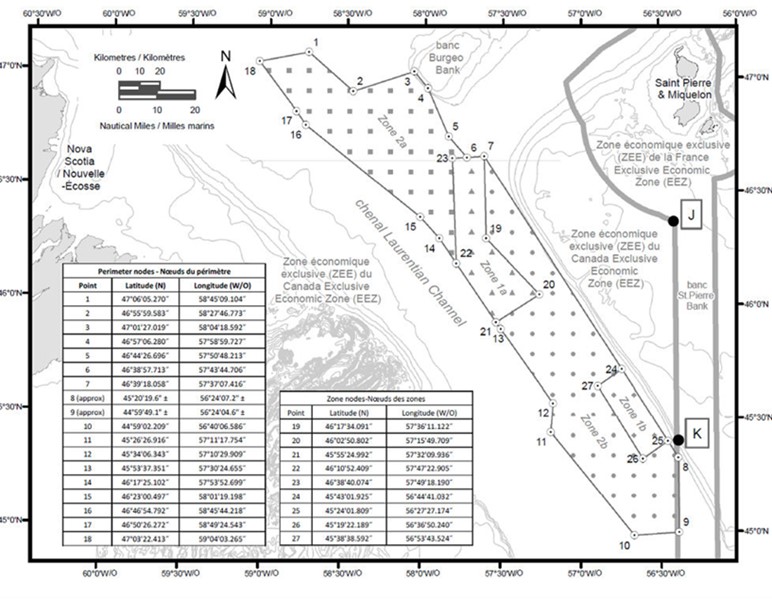

Dans le cadre des efforts continus visant à protéger 10 % des zones marines et côtières du Canada, Pêches et Océans Canada a récemment établi la zone de protection marine (ZPM) du chenal Laurentien dans la division 3Ps. Cela représente 11 580 km2 d’espace océanique protégé au large de la côte sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador (figure 8), où toute pêche commerciale et récréative est interdite (figure 8). La ZPM affiche des profondeurs allant de 100 à 500 m, le bassin du chenal Laurentien étant situé à la plus grande profondeur.

Sauf la ZPM du chenal Laurentien, aucune ZPM officiellement établie dans la division 3Ps n’a actuellement d’objectif de conservation directement lié aux concombres de mer ou touchant les activités de pêche du concombre de mer. Il est possible que des initiatives de conservation marine, comme l’établissement de refuges marins ou d’aires de conservation, soient mises en œuvre dans les zones où l’on trouve ou pêche des concombres de mer. Toutefois, à l’heure actuelle, Pêches et Océans Canada n’envisage pas activement de mettre en place d’autres mesures officielles de protection ou de conservation officielles du milieu marin dans des zones de la division 3Ps.

8.0 Modalités d'intendance partagée

Le MPO collaborera avec l’industrie pour renforcer la participation des intervenants au processus consultatif. Le comité consultatif de gestion du capelan dans les divisions 2 et 3 a été mis sur pied afin d’offrir à l’industrie un mécanisme officiel et direct de collecte des commentaires sur la gestion de la pêche. Ce comité est maintenant le principal organe consultatif pour la gestion du capelan des divisions 2 et 3 au sein de la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

8.1 Initiatives de promotion de l'intendance partagée pour la gestion des océans

Le MPO dirige des initiatives en matière de gestion intégrée des océans, notamment la planification du réseau d’AMP à l’intérieur des biorégions des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Cela offre un modèle de gouvernance concertée qui est fondé sur des principes de responsabilité partagée. En conséquence, l’intendance est favorisée par le fait de fournir un forum pour la consultation avec les intervenants qui souhaitent prendre part aux décisions relatives à la gestion des ressources ou des activités marines qui les concernent.

L’harmonisation de la gestion intégrée des océans avec les plans de gestion des pêches viendra appuyer l’utilisation des ressources et la prise de décisions de gestion des pêches fondées sur des données probantes. Ces décisions seront prises à partir de la rétroaction provenant des différentes parties intéressées, notamment les groupes de pêche commerciale et les autres groupes d’intervenants.

8.2 Accords de collaboration - autres accords en place

L’accord de contribution entre le MPO et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador appuie le Programme d’intendance des pêches, qui offre aux pêcheurs de toute la province des possibilités de transmettre et d’étendre leurs connaissances. Il leur permet aussi d’élaborer les moyens nécessaires pour adopter des méthodes de pêche viables sur le plan écologique dans le cadre de l’intendance en commun et d’instaurer dans la pêche une éthique générale axée sur la conservation des ressources halieutiques. Bien que le MPO n'ait pas contribué financièrement au programme cette année, il reconnaît les progrès accomplis en matière d'intendance et continue de collaborer dans le cadre de ces efforts, dans la mesure du possible.

9.0 Plan de conformité

9.1 Description du programme de Conservation et Protection (C et P)

L’affectation des ressources de C et P au sein de la pêche du capelan de Terre-Neuve-et-Labrador est fonction des objectifs du plan de gestion et des mesures exigées par les problèmes qui se présentent. L’éventail de mesures de mise en application disponibles et les objectifs de conservation prioritaires déterminent le degré et le type d’interventions auxquelles on aura recours pour faire respecter la loi.

Les plans de travail à l’échelle du secteur, du détachement et de la région visent à établir des priorités fondées sur des objectifs de gestion et des problèmes de conservation. Les volets surveillance et évaluation des plans de travail pour l’application de la réglementation facilitent les rajustements au cours de la saison de pêche en cas de préoccupations concernant la conservation ou de non-respect flagrant des règlements.

9.2 Exécution du programme de mise en conformité

Le programme de C et P fait la promotion de la conformité à la loi, aux règlements et aux mesures de gestion et assure le maintien de cette conformité. La mise en œuvre du programme s’effectue selon une approche équilibrée de gestion et d’application de la réglementation, notamment :

- la promotion du respect des lois et des règlements par l’éducation et l’intendance partagée;

- des activités de suivi, de contrôle et de surveillance;

- la gestion des cas importants ou d’enquêtes spéciales concernant des questions complexes de conformité;

- l’utilisation de renseignements fournis par l’entremise du Service national de renseignements sur les pêches.

Premier volet : Éducation et intendance partagée

Les agents de C et P participent activement aux processus de consultation avec l’industrie de la pêche et les groupes autochtones afin de résoudre les problèmes de conformité. On continuera de tenir ponctuellement des réunions officieuses avec les intervenants pour régler les problèmes qui se présentent en cours de saison, en plus des interactions habituelles avec les pêcheurs. Le processus de consultation peut comprendre la participation des agents de C et P aux travaux des comités de planification pour la gestion intégrée par zone, qui sont composés de pêcheurs, de représentants des gouvernements provinciaux et fédéral, ainsi que d’autres groupes communautaires ayant des intérêts dans les questions de conservation des pêches.

Les agents des pêches se rendent également dans les écoles et les établissements d’enseignement locaux pour discuter des questions de conservation des pêches. Ils utilisent ces renseignements dans le cadre du processus de planification de C et P.

Deuxième volet : Contrôle, suivi et surveillance

Surveillance de la conformité

Conservation et Protection encourage la conformité aux mesures de gestion qui régissent la pêche par les moyens suivants :

- patrouilles de routine

- inspections à quai

- inspections en mer

- surveillance aérienne

- examen du système de surveillance des navires (SSN)

- affectation d’observateurs en mer

- Service national de renseignements sur les pêches (SNRP)

Les patrouilles effectuées à l’aide de véhicules automobiles, de navires et d’aéronefs à voilure fixe, le sont conformément aux plans opérationnels qui sont élaborés d’après les renseignements disponibles.

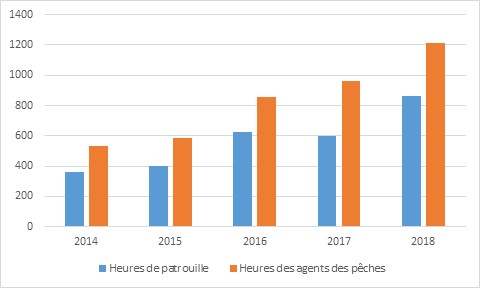

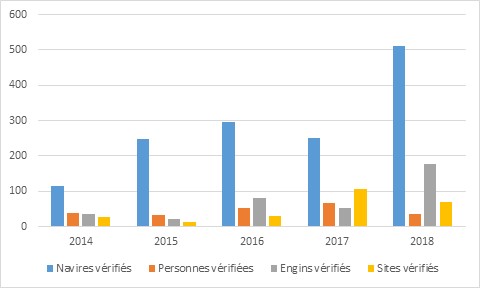

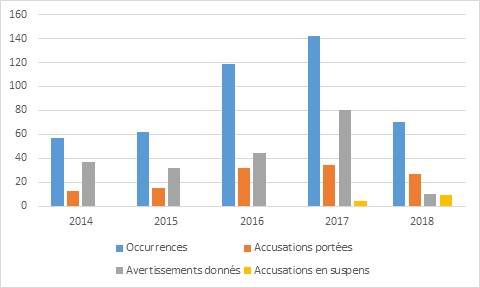

Chacun des détachements de Conservation et Protection doit prévoir des inspections et des vérifications périodiques des activités de débarquement. Si un navire est sélectionné pour subir une inspection complète, C et P doit veiller à mener un échantillonnage pour vérifier la composition et le poids des prises ainsi que les variations de tailles parmi celles-ci. C et P s’assure également que des vols de surveillance sont effectués de façon régulière.