Règlement sur les activités d'aquaculture - Document d'orientation

Table des matières

- Objet

- Contexte

- Portée de l'application

- Norme de surveillance de l'aquaculture

- Mise en œuvre

- Conséquences de la non-conformité

- Pour communiquer avec nous

- Guide article par article

- Article 1 : Définitions

- Article 2 : Substances nocives précisées

- Article 3 : Conditions applicables à l’immersion ou au rejet

- Article 4 : Installation d’aquaculture

- Article 5 : Drogues

- Article 6 : Produits antiparasitaires

- Article 7 : Mesures pour minimiser les nuisances

- Article 8 : Renseignements exigés avant immersion ou rejet

- Article 9 : Demande touchant le contour de rayonnement

- Article 10 : Échantillons du substrat et rempoissonnement

- Article 11: Surveillance visuelle du substrat

- Article 12: Avis au Ministre

- Article 13 : Présence de morbidité ou de poissons morts

- Article 14 : Rapport annuel

- Article 15 : Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions.

- Article 16 : Rapport annuel

- Article 17 : Alinéa 35(2)a) de la Loi

- Article 18 : Enregistrement

- Annexe 1 : Modèle de rapport du RAA

- Annexe 2 : Application du RAA

- Annexe 3 : Responsables des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture

- Annexe 4 : Rapport des cas de morbidité ou de mortalité

- Annexe 5: Liste des laboratoires agréés

- Annexe 6: Guide d’échantillonnage pour les drogues et les produits antiparasitaires

- Annexe 7: Norme de surveillance de l'aquaculture

- Annexe 8: Protocoles du Programme de la surveillance de la DBO relatifs à la Surveillance environnementale des poissons à nageoires en Colombie-Britannique

- Acronymes, abréviations et définitions

- 1 Stations de surveillance de la conformité

- 2 Exigences en matière de surveillance du milieu benthique et de présentation de rapports

- 3 Inspection vidéo

- 4 Échantillonnage des sédiments

- 5 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité des échantillons de sédiments

- 6 Étalonnage de l’électrode de sulfure d’argent (Ag+/S=)

- 7 Normalisation de l’électrode de platine (Pt)

- 8 Réalisation des analyses statistiques

- Annexe 9: Protocole de surveillance des substrats benthiques dans les exploitations d'élevage de poissons de mer de Terre-Neuve-et-Labrador

- Annexe 10 : Sommaire des mesures requises

- Annexe 11: Glossaire

Document d'orientation à l'intention des propriétaires et des exploitants

Avertissement

Le Document d'orientation relatif au Règlement sur les activités d'aquaculture vise uniquement à fournir des renseignements. Il ne remplace pas la Loi sur les pêches ni ses règlements d’application. Dans l'éventualité d'une incohérence entre ce Document d'orientation et la Loi sur les pêches ou ses règlements d'application, la Loi prévaut toujours. En outre, le Règlement sur les activités d'aquaculture ne remplace ni n'abroge aucune loi provinciale ou fédérale.

Date d'entrée en vigueur et révision

Le Document d'orientation relatif au Règlement sur les activités d'aquaculture entrera en vigueur le même jour que celui du règlement. Il sera actualisé si nécessaire afin de fournir des éclaircissements lorsque le Règlement sera appliqué. La version la plus récente de ce document, ainsi que les autres documents liés au Règlement sur les activités d'aquaculture peuvent être consultés sur le site Web de Pêches et Océans Canada

Objet

Le but du présent Document d'orientation à l'intention des propriétaires et des exploitants est d'expliquer clairement ce que signifie le Règlement sur les activités d'aquaculture, de quelle façon il sera appliqué et ce que les propriétaires et les exploitants doivent faire pour se conformer à ses dispositions.

Outre le Règlement et le présent Document d'orientation, les instruments suivants appuieront l’application du RAA :

- Une norme relative à la surveillance de l'aquaculture (Norme) mentionnée dans le Règlement et devant par conséquent être respectée;

- Un Modèle de rapport du RAA (annexe 1) destiné aux détenteurs de permis; bien qu'il ne soit pas obligatoire de l'utiliser, ce modèle fournit une liste de contrôle pratique pour l'ensemble des exigences en matière de rapports du RAA.

Tous les documents portant sur le RAA sont disponibles sur le site Web de Pêches et Océans Canada en cliquant ici.

Contexte

Au Canada, l'aquaculture est gérée par différents paliers gouvernementaux. La réglementation et l'octroi de baux liés à l'aquaculture (sauf en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard) relèvent de gouvernements provinciaux principalement, tandis que la navigation, la prévention des maladies nuisant au commerce international et l'environnement relèvent du gouvernement fédéral, conformément à la Loi sur les pêches et la Loi sur la santé des animaux.

Le 25 novembre 2013, la Loi sur les pêches a été modifiée pour que la disposition sur la protection des pêches (article 35) porte essentiellement sur les menaces qui pèsent sur la productivité des pêches commerciales, récréatives et autochtones. La disposition relative à la prévention de la pollution (article 36), qui interdit l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, à moins qu'ils ne soient autorisés par règlement, n'a pas été modifiée.

En mars 2014, un décret (connu sous le nom de décret de désignation en vertu de l'article 36) délimite clairement les responsabilités d'Environnement Canada (EC) et de Pêches et Océans Canada (MPO) en matière de gestion des menaces dues aux substances nocives (aux termes de l'article 36). En vertu de ce décret de désignation, le ministre de l'Environnement est responsable de toutes les questions liées à l’immersion ou au rejet de substances nocives sauf celles concernant l'utilisation de telles substances aux fins de la gestion de l'aquaculture, de celle des espèces aquatiques envahissantes et de celle des parasites aquatiques. Dans ces domaines, le ministre des Pêches et des Océans est l'autorité responsable.

Le Règlement sur les activités d'aquaculture (RAA) est établi conformément aux pouvoirs de réglementation du Ministère énoncés aux paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches. Ce Règlement fondé sur le risque a été élaboré afin de clarifier les aspects juridiques relatifs aux activités courantes d'une installation d’aquaculture : les activités liées à la structure et l'entretien de l'installation elle-même, et celles destinées à protéger les poissons d'élevage des parasites et des agents pathogènes provenant du milieu marin, ainsi qu’à éviter que ces parasites et agents pathogènes ne se transmettent aux poissons sauvages.

Les trois catégories de substances auxquelles s'applique le RAA (drogues, pesticides et matières exerçant une demande biochimique en oxygène [DBO]) sont déjà gérées en grande partie par les autorités provinciales et les autres autorités fédérales. Certaines provinces pratiquant la pisciculture en milieu marin ont déjà défini des limites de DBO afin de minimiser l'effet des dépôts organiques. Comme conditions de permis pour les sites de pisciculture en eau douce, l'Ontario a publié le document « Objectifs en matière de qualité des sédiments, surveillance et intervention de gestion ». De plus, les provinces et Santé Canada ont des responsabilités complémentaires en matière de gestion de l'utilisation des drogues et des pesticides. Le RAA regroupe tous ces textes législatifs provinciaux et fédéraux afin de mieux protéger le poisson et son habitat et de conformer l’aquaculture à l’esprit et l’intention de la Loi sur les pêches.

Portée de l'application

- Application aux aquaculteurs

Le RAA s'applique à toutes les installations d'aquaculture du Canada qui détiennent un permis provincial ou fédéral et dont les activités peuvent entraîner un rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons ou causer des dommages sérieux aux poissons qui contribuent à ces pêches et qui font l'objet ou soutiennent une pêche commerciale, récréative ou autochtone. Le Règlement s'applique aux poissons marins et d'eau douce (y compris ceux des écloseries) et aux mollusques et crustacés. Toutefois, les articles 8 à 12 visent seulement les installations qui élèvent du poisson et qui sont situées dans des eaux de marée. Les viviers et parcs à homards, les fascines à hareng et les autres installations de conservation pour les espèces capturées dans la nature ne sont pas visés ou concernés par ce Règlement.

Le Règlement vise à autoriser, sous certaines conditions, toutes les installations visées à réaliser deux types d'activité :

- l’immersion ou le rejet de substances nocives (article 36 de la Loi sur les pêches). Ces propriétaires ou exploitants sont autorisés à immerger ou rejeter uniquement les drogues dont la vente est permise aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, les produits antiparasitaires homologués ou autorisés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et les matières organiques (par exemple, aliments aquacoles, excréments, biosalissures) utilisées pour la production de poissons d'élevage. Les propriétaires et les exploitants ne peuvent immerger ou rejeter de drogues et de produits antiparasitaires qu'après avoir déterminé qu'ils constituaient le moyen le plus adapté et le plus efficace de lutter contre un parasite ou un agent pathogène du poisson, et que la non-utilisation de ce traitement aurait des conséquences néfastes sur la santé des poissons et créerait un risque de transmission de la maladie.

- des activités opérationnelles susceptibles de causer des dommages sérieux aux poissons qui contribuent à ces pêches et qui font l’objet ou soutiennent une pêche commerciale, récréative ou autochtone (article 35 de la Loi sur les pêches). Ces activités sont autorisées uniquement si l'installation dispose d'un permis et seulement si le propriétaire ou l'exploitant prend des mesures pour minimiser les dommages sérieux causés à ces poissons et à leur habitat.

Étant donné que le Règlement est fondé sur le risque, ce ne sont pas toutes les exigences énoncées dans le RAA qui s'appliqueront à chaque site aquacole. Le tableau de l'annexe 2 fournit une vue d'ensemble de la portée de l'application et indique quels articles du Règlement s'appliquent aux différents types d'installation d’aquaculture. Ces exigences sont également détaillées dans le Modèle de rapport du cadre du RAA (annexe 1).

Le Règlement ne remplace ou n'abroge aucune loi provinciale ou fédérale existante. Le Règlement n'encadre pas l'approbation, l'application ou tout autre aspect de l'utilisation des drogues ou des pesticides, ni l'élimination des déchets de poisson issus de la transformation du poisson.

Le MPO ne délivrera pas de permis en vertu du RAA qui institue plutôt l'autorisation et définit les conditions à remplir pour respecter les articles 35 et 36 de la Loi. Le RAA n'aura pas d'effet sur la manière dont les installations d’aquaculture obtiennent actuellement un permis auprès des autorités provinciales ou territoriales compétentes, ou auprès du MPO en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard. La définition de « permis d'aquaculture » indiquée dans le Règlement reflète ce statu quo.

Toutefois, les installations d’aquaculture qui n'ont pas de permis d'aquaculture (qui peut être provincial ou fédéral et inclut un bail précisant les conditions d'exploitation) ne sont pas couvertes par le RAA et sont donc en tout temps assujetties aux articles 35 et 36 relatifs aux interdictions et au contrôle de l’application de la Loi sur les pêches.

Le MPO est responsable de l’application et du respect du RAA ; il a travaillé à l'élaboration du Règlement en étroite collaboration avec d'autres autorités fédérales et provinciales afin d'éviter les chevauchements de prérogatives et les contradictions. Le Règlement s'harmonise avec les programmes et les régimes de réglementation qui existent déjà dans les instances provinciales et les autres instances fédérales, afin de minimiser la répétition des exigences administratives tout en garantissant l’atteinte des objectifs de protection de l'environnement inscrits à la loi. Les exigences en matière d'atténuation et de surveillance prévues par ce Règlement codifient, autant que faire se peut, les exigences et les pratiques de l'industrie déjà existantes en vertu des régimes de réglementation provinciaux et fédéraux pertinents, tout en introduisant de nouvelles mesures économiques pour permettre au gouvernement fédéral de mieux coordonner la gestion des pesticides et des drogues utilisés pour lutter contre les parasites et les agents pathogènes dans les sites aquacoles.

- Application à l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Le Règlement s'applique aussi à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : il autorise le président de l'ACIA à immerger ou à rejeter des substances nocives et à éliminer des poissons aux fins de la mise en œuvre de la Loi sur la santé des animaux (par exemple, la lutte contre les biosalissures, les parasites ou les agents pathogènes du poisson dans une installation d’aquaculture). Ces activités sont susceptibles de causer un préjudice au poisson et à l'habitat du poisson en dehors de l'installation et l'ACIA peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation de mener cette activité en son nom. Il peut arriver que les employés de l'ACIA réalisent ces activités eux-mêmes. Dans les deux cas, l'ACIA est également autorisée en vertu des articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches.

- Application à l'implantation des installations d’aquacultures

À l'heure actuelle, le RAA exige uniquement des renseignements venant appuyer les décisions d'implantation d'une pisciculture en milieu marin lorsque demandé par les provinces. Pour tous les autres types d'installation, le MPO continuera à suivre les processus existants (exigences communes pour les demandes de site), en collaboration avec les provinces, pour obtenir tout renseignement dont il aurait besoin pour évaluer les menaces potentielles pesant sur le poisson ou l'habitat du poisson (y compris les espèces protégées par la Loi sur les espèces en péril). Que ce soit par l'intermédiaire du RAA ou par d'autres processus de collecte de renseignements, le MPO continuera de recommander aux provinces de soutenir des décisions d'implantation, par le biais des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture (BRGA) comme guichet unique pour les provinces.

Le Programme de protection des pêches et le Programme des espèces en péril du MPO seront toujours associés au processus relatif à l'emplacement des installations d’aquaculture. Ils continueront à examiner les demandes et à transmettre les conclusions de leurs examens aux autorités qui délivrent les permis, sauf en Colombie-Britannique. Le Règlement ne modifie pas les responsabilités et les obligations des propriétaires et des exploitants prévues par la Loi sur les espèces en péril.

- Examen scientifique

Avec l'évolution des connaissances et de la technologie, d'autres contrôles ou modifications des mesures actuelles d'atténuation et de surveillance s'avéreront peut-être nécessaires. À cette fin, le MPO et ses partenaires fédéraux se sont engagés à réaliser un examen scientifique de trois ans afin de soutenir le processus d’application du RAA. L’engagement du MPO vis-à-vis du processus sera coordonné par la Direction scientifique de l’aquaculture, des biotechnologies et de la santé animale à Ottawa, incluant les experts du Groupe national consultatif sur les contaminants du MPO. L'un des principaux objectifs de cet examen scientifique concerne l'étude des méthodes de surveillance de la matière organique exerçant une DBO dans les sites piscicoles dulcicoles et les sites en milieu marin sur fonds durs, ainsi que les techniques de surveillance relatives aux drogues et pesticides. Les avis scientifiques seront fournis par le Secrétariat canadien de consultation scientifique ; les analyses scientifiques et conseils revus par les pairs seront publiés sur le site Web du MPO du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS). Le Ministère tiendra compte des recommandations émises à la suite des résultats de l’examen scientifique revu par les pairs pour modifier le Règlement et/ou la Norme en cas de nécessité.

Norme relative à la surveillance de l'aquaculture

La Norme relative à la surveillance de l'aquaculture (Norme) est un document intégré par renvoi au Règlement sur les activités d'aquaculture. L'« incorporation par renvoi » est une expression utilisée pour décrire le mécanisme qui permet d'intégrer à la réglementation un document qui n'est pas dans le texte du Règlement. Cette intégration pourrait se faire en recopiant mot à mot, dans le Règlement, le texte du document à incorporer. Sinon, il est possible de simplement mentionner le titre du document, rendant ainsi le contenu de ce document « incorporé par renvoi ». La conséquence juridique de l’incorporation par renvoi est que le libellé du document incorporé est intégré au Règlement comme s’il y avait été reproduit intégralement.

On fait référence à la Norme aux articles 8, 9, 10 et 11 du RAA. Afin de se conformer au Règlement, les propriétaires et les exploitants doivent utiliser les procédures décrites dans la Norme lorsqu'ils mènent les activités définies dans ces articles. Les exigences du MPO en matière de surveillance de la DBO dans les provinces de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador sont décrites plus en détail dans les protocoles figurant aux annexes 8 et 9, respectivement. Les indications sur la surveillance de la DBO dans les autres provinces et territoires sont fournies dans les conditions de permis ou les autres exigences propres à ces régions.

Mise en œuvre

Le RAA sera principalement mis en œuvre par la Direction générale de la gestion de l'aquaculture, notamment les Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture, Conservation et Protection (C et P), le Programme de protection des pêches (PPP) et la Direction des sciences de l'aquaculture, et ce, selon les modalités suivantes :

- Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture (BRGA) :

- Seront le principal point de contact pour la communication avec l'industrie;

- recevront les avis [alinéa 6a), les rapports requis en vertu des articles 8 et 9, ceux relatifs au dépassement des seuils de DBO selon l’article12(3) et les rapports annuels prévus à l'article 16. Les BRGA communiqueront avec C et P, PPP, la Direction des sciences de l'aquaculture et la Gestion des pêches pour déterminer la morbidité ou la mortalité et les exigences en matière d'échantillonnage [par. 13(2)];

- pourront chacun créer une liste des sites aquacoles de la région, avec le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant. Cette liste peut servir à repérer tout cas de non-conformité concernant les rapports annuels;

- transmettront les questions des propriétaires et des exploitants au sujet du Règlement, du Document d'orientation à l'intention des propriétaires et des exploitants et de la Norme à l'administration centrale de la DGGA aux fins d'interprétation.

- Direction générale de la gestion de l’aquaculture (DGGA) - supervision nationale :

- Veillera à la cohérence de l'interprétation et de la mise en œuvre à l'échelle nationale en actualisant le Document d'orientation;

- créera et gérera la base de données sur les rapports;

- sera responsable de la préparation de l'ensemble des rapports publics.

- Conservation et Protection (C et P)

- Collaborera avec EC pour garantir un transfert approprié et exhaustif des connaissances sur la conformité et l'application pendant la période de transition de trois ans;

- recevra les rapports des propriétaires et des exploitants sur les incidents de morbidité et de mortalité [par. 13(1)], et en consultation avec les BRGA et les autres experts, donnera des instructions sur l'échantillonnage à réaliser [par. 13(2)] conformément à la Norme;

- si nécessaire, et en consultation avec les BRGA, l'agent des pêches pourras effectuer un suivi auprès des propriétaires et des exploitants qui ne remplissent pas leur rapport annuel comme l'exige l'article 16;

- si nécessaire, et en consultation avec les BRGA s'il y a lieu, C et P pourra prendre des mesures d'application de la loi et de conformité telles que des inspections de sites aquacoles, des enquêtes, des avertissements ou des poursuites pour non-conformité. C et P pourra également mener des inspections annuelles de sites aquacoles en fonction de ses priorités ministérielles générales afin de vérifier la conformité avec le RAA;

- C et P pourra prendre des mesures d'application de la loi soit directement en vertu du RAA, soit en vertu des articles 35,36 et 49 de la Loi sur les pêches.

- Programme de protection des pêches (PPP), Programme des espèces en péril (PEP), et Gestion des pêches (GP)

- Fourniront si nécessaire des suggestions au BRGA sur l'emplacement des sites d'aquaculture marine, en se basant sur les données obtenues par l'entremise du RAA (articles 8 et 9);

- concernant les dispositions de l’article35 dans le RAA, le PPP peut fournir au BRGA des conseils spécialisés sur l’interprétation des données.

- Sciences de l’écosystème et de l’océan (SEO)

- La Direction scientifique de l’aquaculture, des biotechnologies et de la santé animale, complétée par l’expertise trouvée auprès du Groupe national consultatif sur les contaminants rattaché à la Direction scientifique de l’environnement et de la biodiversité du MPO, pilotera l'élaboration et la mise en œuvre de l'examen scientifique qui se penchera sur la surveillance des drogues et des produits antiparasitaires après leur immersion ou rejet;

- fournit un avis scientifique relatif à l’impact de la matière organique à l’origine de la DBO, ainsi que sur les protocoles de surveillance de l’aquaculture marine des poissons à nageoires localisée sur des fonds où des échantillons de sédiments ne peuvent être prélevés, ainsi qu’en milieu dulcicole;

- fournit des avis scientifiques concernant les procédures à suive pour la collecte de carcasses de poissons sauvages aux fins d’analyse chimique des ingrédients actifs contenus dans les produits chimiothérapiques utilisés contre les poux du poisson;

- fourniront, par l’intermédiaire de leurs bureaux régionaux, des observations et des avis scientifiques relatifs à la localisation et l’aménagement de sites. Cette prestation fera partie de la consultation que le MPO offrira à la province au titre de la contribution du Ministère au processus provincial de prise de décision d’aménagement de nouveaux sites aquacoles;

- seront impliqués, tant au niveau national que régional, dans le seront impliqués dans le triage du traitement des rejets après immersion pour déterminer les exigences d’échantillonnage en as de morbidité/mortalité [article 13(2)].

Conséquences de la non-conformité

Si l'une des conditions du RAA n'est pas respectée, les articles 35 et 36 de la Loi s'appliquent immédiatement, en fonction de la nature de l'infraction. En conséquence, le MPO ou les agents ayant autorité dans plus d'une compétence dans les provinces intérieures peuvent engager des poursuites pour infraction en vertu de l'article 40 de la Loi. Les infractions sont passibles d'une amende maximale de huit millions de dollars et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et d'une amende maximale de 12 millions de dollars et d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation. Toute contravention répétée du RAA constitue une infraction distincte pour chaque jour de la contravention.

Les Canadiens sont encouragés en tout temps à signaler toute infraction liée aux pêches dont ils sont témoins. Dans toute province ou territoire, il suffit de composer le numéro d'Échec au crime, soit le 1800222TIPS (8477) ou soit le numéro provincial indiqué sur le site Web du MPO.

Pour communiquer avec nous

Les utilisateurs de ce Document d'orientation sont invités à soumettre leurs questions et leurs commentaires aux Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture (voir l'annexe 3 pour les coordonnées). À mesure que le RAA sera appliqué, de nouvelles modifications s'avéreront peut-être nécessaires et des clarifications importantes seront susceptibles d'être publiées à tout moment. Le Document d'orientation sera officiellement révisé une fois par an. Cependant, la version la plus récente du Document d'orientation sera consultable sur le site Web du MPO.

Guide article par article

Article 1 : Définitions

Règlement sur les activités d'aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Définitions |

Certains termes ne sont pas définis dans le Règlement pour l'une des raisons suivantes :

Le Document d'orientation indique un nombre de termes qui font l’objet d’une interprétation. Les mots en gras et en italique sont définis dans le glossaire à l'annexe 11. |

Article 2 : Substances nocives précisées

| Règlement sur les activités d’aquaculture | Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Substances nocives |

Objectif : Directives : |

Article 3 : Conditions applicables à l’immersion ou au rejet

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Immersion ou rejet |

Objectif : Directives :

|

Article 4 : Installation d’aquaculture

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions |

Objectif : Directives :

Par « installation d'aquaculture », on entend l'endroit où les activités d'aquaculture sont menées. Elle inclut les parcs en filet, les passerelles, les barges, les structures flottantes, les réservoirs, les navires (par exemple, bateaux ou viviers) et le logement pour le personnel ainsi que les lignes et les ancres connexes. L'équipement utilisé pour l'élevage, la manipulation ou le transport des poissons, ou le nettoyage (y compris le nettoyage des filets à l'extérieur du site) la désinfection et l'entretien des structures physiques de l'exploitation (sous contrat de location ou non) est considéré comme faisant partie de l'installation. |

Article 5 : Drogues

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : |

Objectif : Directives :

De plus, avant de décider d’utiliser une drogue, les propriétaires et les exploitants doivent tenir compte d’autres technologies, dont certaines sont encore en développement, notamment :

|

Article 6 : Produits antiparasitaires

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : Résumé des actions exigées |

Objectif : Directives :

Tous les produits pour lutter contre le pou du poisson sont déclarés

En vertu de l’alinéa 6d), tout propriétaire ou exploitant qui prévoit d’immerger ou de rejeter un produit antiparasitaire doit, au moins 72 heures avant l’immersion ou le rejet du produit, aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture. Le propriétaire ou l’exploitant doit fournir le nom du produit ainsi que de la date, l’heure et l’endroit de l’immersion ou du rejet. L’endroit doit être décrit le plus précisément possible, au moyen des coordonnées GPS ou d’un équivalent.

Le non-respect de l’obligation d’aviser les représentants concernés dans les délais prescrits constitue une violation du RAA. Le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant perd son autorisation en vertu du RAA et peut dès lors, être visé par les dispositions d’application de la Loi sur les pêches(voir la section « Conséquences de la non-conformité»). Si les conditions d’immersion ou de rejet propres aux pesticides sont enfreintes, ou si des pesticides illégaux sont utilisés, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada peut également engager des poursuites en application de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur les contraventions |

Article 7 : Mesures pour minimiser les nuisances

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : Fèces et aliments non consommés Consulter : |

Objectif : Directives : |

- Exemples de mesures pour réduire les effets nuisibles des drogues (selon le modèle de rapport du Règlement sur les activités d’aquaculture, section 3a) :

- vaccins servant à minimiser l’utilisation d’antibiotiques ou de drogues pour lutter contre le pou du poisson;

- méthodes antiparasitaires mécaniques ou biologiques visant à minimiser l’utilisation d’antibiotiques ou de drogues pour lutter contre le pou du poisson;

- procédures de manutention et densités de mise en charge visant à minimiser le stress et le risque de blessure chez les poissons et, conséquemment, l’utilisation, l’immersion ou le rejet de drogues;

- suppléments nutritifs et aliments pour poissons servant à maintenir une santé optimale des poissons et à réduire l’utilisation de drogues;

- procédures servant à limiter l’exposition des poissons infectés aux autres poissons sur place ou dans les sites à proximité par la mise en œuvre des mesures d’isolation et de confinement;

- procédures visant à désinfecter le personnel et l’équipement au moyen de produits efficaces pour l’ensemble des engins, du personnel, de l’équipement et des plateformes de travail, y compris les embarcations, au moment des déplacements entre les installations et entre les structures de confinement, comme des parcs en filet ou des réservoirs;

- mesures de contrôle visant à réduire les interactions avec les prédateurs dans le but de réduire le stress pour les poissons, notamment dans le cas d’e l’entreposage des aliments visant à attirer le moins possible les autres animaux, à l’élimination hors site des résidus alimentaires et à l’utilisation de dispositifs d’exclusion physique, ce qui permet de minimiser le besoin de drogues ;

- procédures visant à limiter les déplacements du personnel, des entrepreneurs, des fournisseurs et des visiteurs dans les installations et entre celles-ci, en cas d’épidémie de maladie infectieuse soupçonnée ou avérée;

- procédures visant à limiter le prêt d’équipement ou d’engins, notamment des véhicules, des structures flottantes, des filets et des contenants, entre les sites actifs;

- mise en jachère des zones d’exploitation visant à aider à rompre les cycles de maladie entre les stocks de poissons successifs;

- séparation selon les classes d’âge (un stock d’une classe d’âge de poissons sur une seule zone d’exploitation et dans une zone désignée de la baie afin de minimiser le transfert intergénérationnel d’agents pathogènes ou de parasites entre les poissons ).

- Exemples de mesures pour réduire les effets nuisibles des produits antiparasitaires (selon le modèle de rapport du Règlement sur les activités d’aquaculture, section 3b) :

- utilisation de moyens mécaniques ou biologiques pour la lutte contre les parasites;

- suivi des instructions figurant sur les étiquettes des pesticides se rapportant aux concentrations optimales, à la manière de s’en servir, à la façon d’éviter un déversement et à la prévention d’une nouvelle infection;

- manutention des pesticides par un utilisateur agréé conformément à la réglementation provinciale;

- utilisation de procédures appropriées pour l’entreposage, l’élimination et le nettoyage du matériel afin d’éviter trop de rejets de pesticides ;

- application limitée de pesticides dans un temps précis, et ce, afin de minimiser l’exposition des organismes non ciblés ;

- utilisation de vaccins pour minimiser l’utilisation de produits antiparasitaires ;

- procédures de manutention et densités de mise en charge visant à limiter le stress et le risque de blessure chez les poissons pour minimiser l’utilisation ainsi que l’immersion ou le rejet de pesticide;

- suppléments nutritifs et aliments pour poissons servant à maintenir une santé optimale des poissons pour réduire l’utilisation de produits antiparasitaires;

- procédures servant à minimiser l’exposition des poissons infectés aux autres poissons sur place ou dans les sites à proximité en mettant en œuvre des mesures d’isolation et de confinement ;

- mesures de contrôle visant à réduire les interactions avec les prédateurs dans le but de minimiser le stress pour les poissons, notamment en ce qui a trait à l’entreposage des aliments pour attirer le moins possible les autres animaux, à l’élimination hors site des résidus alimentaires et à l’utilisation de dispositifs d’exclusion physique, ce qui permet de minimiser le besoin de pesticides ;

- mise en jachère des zones d’exploitation visant à aider à rompre les cycles de maladie entre les stocks de poissons successifs;

- séparation selon les classes d’âge (un stock d’une classe d’âge de poissons sur une seule zone d’exploitation et dans une zone désignée de la baie afin de minimiser le transfert intergénérationnel d’agents pathogènes ou de parasites entre les poissons).

- Exemples de mesures pour réduire les effets nuisibles des fèces, des aliments non consommés et autres matières exerçant une DBO (selon le Modèle de rapport du RAA, article 3c) :

- les procédures visant les méthodes d'alimentation, le choix des aliments ou l'équipement sont en place et sont conçues de façon à limiter les rejets de nourriture et à optimiser le taux de conversion des aliments sans compromettre la santé du poisson, y compris :

- l'utilisation de caméras sous-marines ou l'alimentation à la main afin d'observer le ralentissement ou l'arrêt de l'alimentation des poissons;

- l'utilisation d'aliments optimaux pour réduire la quantité donnée afin d'augmenter les taux de conversion des aliments et de réduire le taux et le volume des rejets de matières organiques;

- le stockage d'aliments dans des structures de confinement appropriées pour éviter les déversements.

- les programmes de surveillance des sédiments ou de la qualité de l'eau exigés par la province ou à l'initiative de l'exploitant sont en place;

- les procédures utilisées pour recueillir et conserver l'eau souillée de sang provenant de la collecte, en évitant le plus possible les fuites, et pour l'éliminer devraient être en place au niveau d’une installation de transformation autorisée;

- pour les installations qui déversent des eaux usées de façon localisée, des plans sont en place aux fins suivantes :

- le filtrage aux exutoires localisés afin de retenir les matières organiques à particules plus grosses et de réduire la masse totale rejetée dans les environnements aquatiques;

- la filtration ou d'autres formes de traitement des effluents afin de réduire la masse totale des matières organiques et matières associées rejetées;

- dans le cas des installations piscicoles marines comportant des installations flottantes habitées, les matières organiques exerçant une DBO qui sont produites par les installations habitées et rejetées comme effluent devraient être conservées dans des fosses septiques conçues pour un temps de séjour d’au moins deux (2) jours avant le rejet, ou bien d'autres mesures similaires devraient être employées, et ce, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.

Article 8 : Renseignements exigés avant immersion ou rejet

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : |

Objectif : Lignes directrices :

Le propriétaire ou l'exploitant doit soumettre l'information requise au Bureau régional de gestion de l’aquaculture (voir annexe 3) au moins 300 jours (10 mois) avant la première immersion ou le premier rejet de substances nocives. Ce délai a été fixé en supposant que, pour la plupart des activités piscicoles, il y aurait une période de quatre à six mois entre la date de délivrance du permis et le moment où la matière exerçant une DBO serait concrètement rejetée dans l'eau où vivent des poissons. Après avoir reçu la demande complète, les divers groupes du MPO (Programme de protection des pêches, Programme des espèces et péril, Gestion de l'aquaculture, Sciences) disposent de quatre à six mois pour examiner la demande et transmettre à la province un avis avant que le permis ne soit délivré. Aucune installation ne peut être avitaillée avant que les rapports ne soient présentés. L'information peut être transmise par courriel ou par la poste. Un accusé de réception sera fourni. |

Article 9 : Demande touchant le contour de rayonnement

| Règlement sur les activités d’aquaculture | Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : Protocole de surveillance de la C-B Protocole de surveillance de T-N-L |

Objectif :

Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter l'information requise au Bureau régional de gestion de l’aquaculture dans les 30 jours suivant la présentation de la demande à la province. L'information peut être transmise par courriel ou par la poste. Un accusé de réception sera délivré. |

Article 10 : Échantillons du substrat et rempoissonnement

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter Norme relative à la surveillance de l’aquaculture : procédure de surveillance de sulfures libres |

Objectif : Directives : |

Article 11: Surveillance visuelle du substrat

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions 11. (1) Le présent article s’applique aux installations d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires dans les eaux visées au paragraphe 10(1) et qui : Consulter Protocole de surveillance de la C-B Protocole de surveillance de T-N-L |

Objectif: |

Article 12: Avis au ministre

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter: |

Objectif Directives: |

Article 13 : Présence de morbidité ou de poissons morts

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions Consulter : Exigences en matière de drogues et de pesticides à analyser en vertu du RRA Guide d’échantillonnage des drogues et des produits antiparasitaires Résumé des actions exigées |

Objectif : Directives :

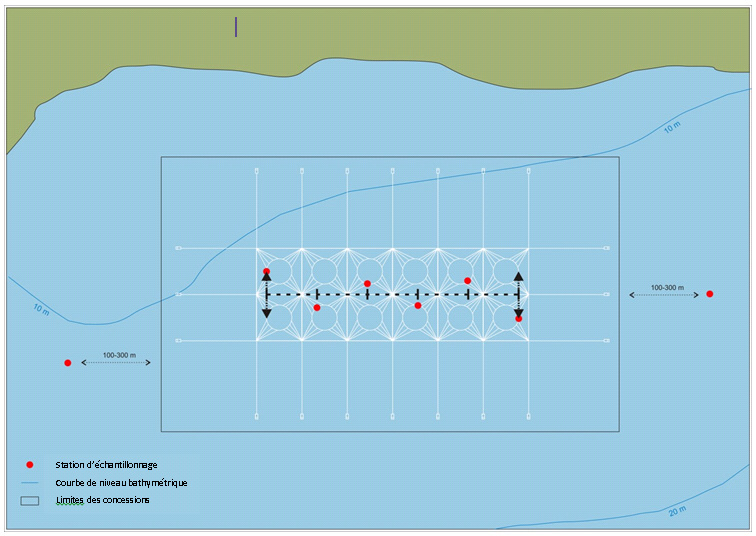

Le schéma est une représentation tridimensionnelle d’un réseau de huit parcs montrant le rectangle délimité par les ancres sur le fond marin et la délimitation correspondant à la surface de l'eau.

Remarque : Le propriétaire ou l'exploitant n'est pas tenu d'établir de rapport sur les incidents de morbidité ou de mortalité s'ils se produisent plus de 96 heures après le rejet de pesticides ou de drogues. Toutefois, un propriétaire ou exploitant a le devoir d’informer le MPO ou EC de l’immersion ou le rejet de substances nocives non autorisées par la règlementation, en vertu de l’article38(5) de la Loi sur les pêches. |

Article 14 : Rapport annuel

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Conditions |

Objectif : Directives : |

Article 15 : Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Article 35 de la Loi Consulter: |

Objectif : Directives : |

- Exemples de mesures aidant à minimiser les dommages sérieux aux pêches commerciales, récréatives et autochtones (selon le Modèle de rapport du RAA, section 6) :

Les mesures pouvant être prises afin de minimiser les dommages sérieux aux pêches commerciales, récréatives, et autochtones, comprennent, sans y être limitées pour autant, les actions suivantes :

- l'enlèvement régulier des biosalissures des infrastructures et des filets de façon à retirer les organismes lorsqu'ils sont encore de petite taille, ce qui crée un impact moins important si la sédimentation de l'habitat benthique se produit;

- la planification de travaux dans l'eau en fonction des périodes établies pour protéger les poissons, y compris les œufs, les juvéniles et les adultes en frai et les organismes dont ils se nourrissent;

- la limitation du type et de la planification des activités (par exemple, le décorticage, le tri, ou l’écrémage) afin de limiter le plus possible la libération de matières organiques sur le fond marin à la suite de la manipulation des poissons et d'autres activités d'aquaculture;

- la conception et la planification des activités et des travaux dans les plans d'eau de manière à minimiser la perte ou la perturbation de l'habitat aquatique et à éviter les habitats de frai sensibles;

- l'utilisation de la machinerie d'une façon qui minimise la perturbation dans les zones intertidales ou d'autres habitats du poisson;

- l’évitement des ancrages dans un habitat important du poisson et la minimisation de la perturbation de la végétation aquatique submergée au moment de la fixation des structures d'ancrage sur le fond;

- d'autres mesures pertinentes pour éviter de causer des dommages sérieux au poisson et à l'habitat du poisson;

- pour les installations d’aquaculture e conchylicole, des procédures propres aux espèces cultivées sont mises en place afin de limiter le dépôt de matières sur le substrat.

Article 16 : Rapport annuel

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Rapport Consulter : |

Objectif : Lignes directrices : |

Article 17 : Alinéa 35(2)a) de la Loi

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Agence canadienne d’inspection des aliments |

Objectif : |

Article 18 : Enregistrement

Règlement sur les activités d’aquaculture |

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants |

|---|---|

Entrée en vigueur |

Annexe 1 : Modèle de rapport du RAA

![]()

Rapport annuel conformément au Règlement sur les activités d’aquaculture

- NOUVEAUX modèles de rapport

- Gabarits additionnels

Annexe 2 : Application du RAA

Type d'installation d'aquaculture |

|||||||

Mollusques et crustacés en eau libre |

Poissons d’eau douce |

Poissons de mer en eau libre |

|||||

Installations en eau libre |

Installations terrestres |

||||||

Exigences du RAA |

Article 5 : Immersion ou rejet de drogues

|

Autorisé à rejeter des drogues et des pesticides |

|||||

Article 6 : Immersion ou rejet de pesticides.

|

|||||||

Article 7 : Mesures en vue de la réduction des effets nuisibles des fèces, aliments, pesticides et/ou médicaments |

Exigé |

||||||

Articles 8 et 9 : Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins nouveaux (article 8) ou en expansion (article 9). |

Sans objet |

Tel qu'exige par les provinces |

Sans objet |

Exigé (à moins que la biomasse de l’installation soit de 2,5 tonnes ou moins, ou que la production annuelle soit de 5 tonne ou moins)

|

|||

Article 10-12 : Surveillance du rejet de matières exerçant une DBO |

Non exigé, à moins d'une condition de permis à l'échelle provinciale. |

Exigé |

|||||

Article 13 : Avis de toute morbidité/mortalité observée de poissons à l’extérieur de l’installation d’aquaculture |

Exigé |

||||||

Articles 14 et 16 : Présentation du rapport annuel |

Exigé |

||||||

Article 15 : Loi sur les pêches, article 35 : Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions |

Autorisé (mais ne s'applique pas là où le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s'applique, c'est.-à-dire en Colombie-Britannique) |

||||||

| Numéros d'article du RAA auxquels les exigences du RAA font référence : | Description | Mollusques et crustacés en eau libre | Poissons d’eau douce installations en eau libre |

Poissons d’eau douce installations terrestres |

Installations de poissons de mer | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Article 5: Immersion ou rejet de médicaments |

1. Conformité à Loi sur les aliments et drogues |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| Section 5: Immersion ou rejet de médicaments |

2. Mesures d’atténuation pour réduire les rejets accidentels |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| Section 5: Immersion ou rejet de médicaments |

3. Évaluation des alternatives aux rejets de médicaments |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| Section 6: Immersion ou rejet de pesticides |

1. Conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| Article 6: Immersion ou rejet des pesticides |

2. Évaluation des alternatives aux rejets de pesticides |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| Article 7 | Mesures en vue de la réduction des effets nuisibles des fèces, aliments, pesticides et/ou médicaments |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

| Article 8 | Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins nouveaux |

3 |

3 |

3 |

6 |

|

| Article 9 | Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins en expansion |

3 |

3 |

3 |

6 |

|

| Articles 10 à 12 |

Surveillance du rejet de matières exerçant une DBO |

5 |

5 |

5 |

6 |

|

| Article 13 | Avis de toute morbidité/mortalité observée de poissons à l’extérieur de l’installation d’aquaculture |

3 |

2 |

2 |

2 |

|

| Articles 14 et 16 |

Présentation du rapport annuel |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

| Article 15 | Article 35 de la Loi sur les pêches: ouvrages, entreprises, activité vises et conditions désignées |

7 |

7 |

7 |

7 |

- Autorisé à rejeter des drogues et des pesticides (soumis aux modalités des articles 5 et 6)

- Exigé

- Sans objet

- Au besoin

- Non exig, à moins d'une condition de permis à l'échelle provinciale

- Exigé (à moins que la biomasse de l’installation soit de 2,5 tonnes ou moins, ou que la production annuelle soit de 5 tonne ou moins)

- Autorisé (mais ne s'applique pas là où le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s'applique, soit la Colombie-Britannique); soumis aux modalités en vertu de l’article 15

Annexe 3 : Responsables des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture

Utilisez ces informations dans les cas de signalements et de rapports requis dans le RAA en vertu des articles 6, 8, 9, 12 et 16.

| Région | Contact |

|---|---|

Région du Centre et de l'Arctique |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Région du Golfe |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Région des Maritimes |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Région du Pacifique |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Région du Québec |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Région de Terre-Neuve-et-Labrador |

Bureau régional de gestion de l’aquaculture |

Annexe 4 : Rapport des cas de morbidité ou de mortalité

Utilisez ces numéros de téléphone uniquement pour signaler des cas de morbidité/mortalité en vertu de l’article 13 du RAA

Utilisez ces numéros SEULEMENT dans le cas de signalements de morbidité ou mortalité en vertu de l’article 13 du RAA.

| Province/Territoire | Numéro 1-800 |

|---|---|

| Alberta | 1-800-265-0237 |

| Colombie-Britannique | 1-800-465-4336 |

| Île-du-Prince-Édouard | 1-800-565-1633 |

| Manitoba | 1-800-265-0237 |

| Nouveau-Brunswick | 1-800-565-1633 |

| Nouvelle-Ecosse | 1-800-565-1633 |

| Nunavut | 1-800-265-0237 |

| Ontario | 1-800-265-0237 |

| Québec | 1-800-363-4735 |

| Saskatchewan | 1-800-265-0237 |

| Terre-Neuve-et-Labrador | 1-800-563-9089 |

| Territoires du Nord-Ouest | 1-800-265-0237 |

| Yukon | 1-800-465-4336 |

Annexe 5: Exigences en matière de drogues et de pesticides à analyser en vertu du RRA (article 13)

| Composé | Nom commercial | Drogue (ajoutées à la nourriture) ou pesticide (traitement par bain) |

|---|---|---|

Benzoate d'émamectine a |

SLICE® |

Incorporé aux aliments |

Téflubenzuron a |

Calicide® |

Incorporé aux aliments |

Ivermectine |

Ivomec® |

Incorporé aux aliments |

Deltaméthrine |

Alphamax® |

Traitement en bassin |

Azaméthiphos b |

Salmosan® |

Traitement en bassin |

Cyperméthrine |

EXCIS® |

Traitement en bassin |

Dichlorovos |

Aquaguard® ou Nuvan® |

Traitement en bassin |

aTéflubenzuron (c’est-à-dire Calcide®) et benzoate d’émamectine (c’est-à-dire SLICE®) sont enregistrés pour utilisation sur le poisson au Canada.

bAzaméthiphos (c’est-à-dire Salmosan®) et les produits à base de peroxyde d’hydrogène (par exemple, le Paramove 50®) sont les seuls produits antiparasitaires actuellement autorisés contre les poux du poisson au Canada.

Les échantillons prélevés selon l’annexe 6 : Guide d’échantillonnage pour les drogues et les produits antiparasitaires (c’est-à-dire les tissus du poisson, l’eau de mer et les sédiments marins) peuvent être analysés pour les composés mentionnés ci-dessus, ainsi que pour d’autres drogues et pesticides, si nécessaire.

Lorsque qu’une analyse est exigée, le propriétaire ou l’exploitant recevra une liste de laboratoires agréés par le biais d’une directive relative à l’article 36 de la Loi sur les pêches.

Annexe 6: Guide d’échantillonnage pour les drogues et les produits antiparasitaires

Remarque : l'information qui suit est offerte à titre de directive et peut changer, selon les directives propres à un site de Pêches et Océans Canada.

1 Méthodes générales

- Tous les échantillons d’eau, de sédiment ou de tissu prélevés par le propriétaire ou l’exploitant seront soumis à un laboratoire d’analyse agréé par le Conseil canadien des normes pour ces analyses. Les drogues et produits antiparasitaires devant faire l’objet d’analyses seront déterminés par le MPO (voir l’annexe 5 pour la liste des drogues et pesticides qui peuvent faire l’objet d’une demande d’analyse).

- Préparer tous les moyens d’échantillonnage exigés (produits et matériel) tel que décrit ci-après et les placer juste avant tout traitement dans le bateau de collecte qui devra être prêt à intervenir.

- Des copies des formulaires de notes de terrain et des exigences précises concernant les analyses chimiques devraient être incluses avec l'envoi au laboratoire d'analyse.

- Les formulaires originaux de notes de terrain et les images numériques devraient être conservés dans une armoire sécurisée.

- Les échantillons, produits et équipement d'échantillonnage doivent être conservés dans un environnement propre, éloigné des drogues et produits antiparasitaires afin de réduire le risque de contamination. Il est préférable de conserver les fournitures d'échantillonnage dans des contenants scellés et étanches pour prévenir la contamination.

- Tout l'équipement doit être nettoyé à l'aide de détergents et rincé trois fois avec de l'eau stérilisée entre chaque séquence d'échantillonnage, et aussi lorsqu’il peut y avoir eu une exposition directe aux drogues et, aux produits antiparasitaires, ou à une exposition indirecte à la poussière ou à la vapeur d'eau.

2 Échantillons de poissons

- Si un poisson mort ou moribond à n'importe quel stade biologique était observé, le personnel sur le terrain devrait mobiliser le bateau de collecte pour localiser le poisson et commencer l'échantillonnage, immédiatement après avoir informé un agent des pêches et obtenu les autorisations du MPO.

- Des poissons d'une même espèce et de tailles représentatives du groupe considéré devraient être prélevés, jusqu'à un maximum de 50 poissons par groupe. Un nombre équivalent de poissons-témoins de taille comparable devraient autant que possible, être prélevés dans un secteur hors de la zone dépendante de l’activité d’élevage.

- Les branchises, ainsi que l’intégralité du poisson devra être exempte de toute altération externe. Les lacérations externes constituent des points d'entrée pour la contamination et peuvent entraîner des pertes de fluides et/ou biaiser les résultats d'analyse.

- Enfiler des gants imperméables stériles (en latex ou en nitrile) et placer le poisson sur une feuille d'aluminium propre pour consigner les observations.

- Enregistrer des images numériques de tous les poissons en veillant à inclure pour chaque image, toutes les anomalies morphologiques et les parasites observés, ainsi que les étiquettes d'identification d'échantillon correspondantes

- Emballer le poisson dans une double feuille d’aluminium solide puis doubler le sac stérile de taille appropriée et s’assurer que l'étiquette d'identification de l'échantillon est incluse à l'intérieur du sac extérieur et que les sacs sont scellés à l'aide d'une attache autobloquante. Avant d’emballer le produit, utiliser des morceaux propres de bouchon en liège aux extrémités des épines et aspérités de la carapace.

- Conservez les poissons sur la glace dans une glacière fermée pendant le prélèvement.

- Continuer à retirer les poissons morts ou moribonds observés dans les environs du site aquacole en utilisant de nouveaux gants, un nouveau papier d'aluminium et une gaffe propre pour chaque poisson.

- Une basse température d'entreposage est importante pour préserver les analytes cibles en empêchant leur dégradation. Les poissons devraient être conservés dans des sacs sur la glace pendant le prélèvement et être ensuite congelés sur place dès que possible à une température de -20 °C, puis stockés.

- Dès qu’ils sont congelés à -20 °C, et dans les deux semaines suivant leur prélèvement, les poissons devraient être emballés des glacières contenant de la glace sèche, de la glace classique ou bien des blocs réfrigérants, et expédiés à un laboratoire pour traitement, extraction et analyse des tissus selon le protocole décrit ci-après.

- Pendant le transport au laboratoire, les poissons congelés devraient être placés dans des glacières contenant une quantité suffisante de produit réfrigérant estimée en tenant compte des recommandations du fournisseur de glace sèche, du poids de l'échantillon et du temps d'expédition prévu.

- Dans le cas de glace sèche, se reporter aux conseils de la compagnie de transport.

3 Échantillons de sédiment

- Les prélèvements de sédiment doivent s’effectuer concomitamment à ceux des poissons.

- Le prélèvement de sédiment doit être répété trois fois pour la même station d’échantillonnage (fournissant trois échantillons distincts), selon le protocole de prélèvement de la matière organique pour la mesure de la DBO. Un nombre identique d’échantillons-témoins doit être prélevé au-delà de la zone probable d’exposition

- Toute partie de l’équipement qui entre en contact avec un échantillon doit être composée de métal, de verre ou de polyfluorocarbone non coloré.

- Suivez les procédures pour les prélèvements de carottes de sédiment ou d’échantillons à la benne conformément aux sections respectives de la Norme (annexe 7) concernant l'échantillonnage de la matière organique pour la mesure de la DBO.

- Éliminez les 2 premiers cm de sédiment du tube de la carotte d'échantillonnage.

- Placer les sédiments dans des bocaux de verre ambré de 500 ml. Mettez immédiatement les échantillons au froid en les plaçant dans une glacière contenant de la glace ou de la glace sèche pour le transport et les expédier à un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes pour analyse.

- Les échantillons de sédiments devraient être conservés sous glace et envoyés aux laboratoires agréés pour analyse dans les trois (3) jours suivant le prélèvement.

4 Échantillons d’eau

- Les échantillons de la colonne d'eau de chaque station doivent être prélevés concomitamment à ceux du poisson et du sédiment.

- Dans le cas de l’utilisation de jupes ou de bâche, trois échantillons de la colonne d'eau pour la même station de prélèvement (répétés) seront prélevés:

- à une distance horizontale de 0 m (dans la cage); and

- à une distance horizontale de 100 m de la cage, dans la direction du courant dominant et dans les 10 premiers mètres mesurés à partir de la surface; OU

- Dans le cas de l’utilisation de bateaux viviers, les trois échantillons de la colonne d'eau seront prélevés:

- à une distance horizontale de 0 m (du point de traitement), et

- à une distance de100 m du point de rejet, dans le sens de la trace du rejet, et dans les 10 premiers mètres mesurés à partir de la surface.

- Un nombre équivalent d'échantillons-témoins seront prélevés à la même profondeur que ceux de la station de 100 m.

- Des techniques d'échantillons propres doivent être utilisées dans le cas de prélèvements destinés à l’analyse des composés organiques traces et des éléments inorganiques, en particulier quand la substance cible peut avoir été contaminée pendant les procédures sur le terrain ou en laboratoire à un niveau qui pourrait dépasser les exigences relatives à la qualité des données.

- Choisir un équipement dont les composantes sont faites de métal, de verre ou de polyfluorocarbone incolore si les composants doivent être en contact direct avec les échantillons à analyser pour déterminer s'ils contiennent des composés organiques. Ne pas utiliser de plastiques autres que le polyfluorocarbone incolore.

- Il est préférable d'utiliser une bouteille d'échantillonnage Van Dorn pour obtenir des échantillons de surface distincts, mais toute bouteille d'échantillonnage non contaminante peut être utilisée. Le protocole de prélèvement, de conservation et de transport (vers un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes pour l'analyse) devrait être mentionné dans le Rapport annuel sur le RAA au MPO.

- Les échantillons d’eau devraient être envoyés à des laboratoires agréés pour analyses dans les 24 heures suivant le prélèvement. Le protocole de collecte, conservation et transport doit être inclus dans le rapport annuel du RAA destiné au MPO.

5 Consignation écrite

- Pour une bonne interprétation des résultats d'analyse, il est important de noter toutes les données de terrain essentielles selon une méthode cohérente et normalisée

- Les formulaires de collecte des données devraient inclure les renseignements précis mentionnés ci-dessous. Les étiquettes d'identification séparées qui accompagnent les échantillons pendant l'entreposage et l'expédition devraient être conçues pour que les informations recueillies correspondent à celles des formulaires de collecte des données

- L’utilisation de stylos à encre indélébile et de papier imperméable adapté au travail sur le terrain est recommandée.

6 Les exigences particulières en matière d'information incluent :

- nom de l’entreprise et du site aquacole;

- lieu, date et heure où les poissons ont été observés pour la première fois, ainsi que le nom de l’employé qui les a signalés ;

- nom et coordonnées du gestionnaire du site;

- profondeur et coordonnées GPS du site aquacole;

- espèces, taille et biomasse des poissons sur le site au moment du traitement;

- drogue ou produit antiparasitaire, méthode d'application, concentration du produit appliqué, quantité de produit utilisé et étape de la procédure au moment où les poissons affectés ont été observés;

- Date, heure et emplacement (coordonnées GPS) des prélèvements de poisson et nom des agents chargés des prélèvements

- température de surface de l’eau et de l’air au moment de l'échantillonnage;

- conditions météorologiques;

- méthode de prélèvement;

- numéro d'identification de chaque poisson;

- numéro de la photo;

- mesure de la longueur (cm);

- poids (g);

- espèce prélevée

- état : vivant ou mort et, dans le cas où le poisson est vivant, décrire son comportement;

- anomalies morphologiques observées, notamment les lésions de tissus ou les altérations de croissance, des lacérations, une nécrose des nageoires, des ulcères de la peau, des néoplasmes;

- quantité et type des ectoparasites;

- information concernant les conditions d'entreposage et de transport (temps passé à température ambiante/temps passé dans la glace au moment du prélèvement et temps d'entreposage).

Annexe 7: Norme relative à la surveillance de l'aquaculture

2018

Norme relative à la surveillance de l'aquaculture (PDF 254 Ko)

Introduction

La présente norme relative à la surveillance de l’aquaculture (la Norme) a pour but d’appuyer les exigences en matière de surveillance et d’échantillonnage du Règlement sur les activités d’aquaculture (RAA) établi en vertu de la Loi sur les pêches. Le présent document fournit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation aquacole les renseignements détaillés dont il aura besoin pour générer, dans la mesure du possible, des données uniformes et de haute qualité qui appuieront la mise en œuvre du RAA.

La Norme sera modifiée de temps à autre, au besoin et en consultation avec les provinces.

Définitions

- structure de confinement

- désigne un agencement de cages interreliées qui sont utilisées pour l’élevage du poisson

- vers marins

- désignent un regroupement de polychètes opportunistes qui colonisent des substrats enrichis en matières organiques

- station de référence

- désigne la station d’échantillonnage choisie pour représenter un état naturel. Les stations de référence peuvent être choisies en tant qu’emplacement d’échantillonnage distinct ou peuvent s’étirer le long d’un transect représentant un « gradient » historique dans le cadre d’une démarche axée sur le « contexte »

- station d’échantillonnage

- désigne l’endroit où est effectué l’enregistrement et où sont prélevés les échantillons

- site de fond meuble

- désigne, au-delà de sa définition dans le RAA, un site où des échantillons acceptables peuvent être prélevés dans le substrat benthique en se fondant sur un critère d’acceptabilité de la méthode d’arrachement et sur des options d’échantillonnage reliées aux conditions océanographiques et au type de substrat ou, encore, est classé en tant que fond meuble d’après des critères provinciaux

- transect

- désigne la ligne directionnelle le long de laquelle des stations d’échantillonnage sont établies ou des observations visuelles sont effectuées

I Relevés visant à recueillir de l’information de base sur de nouveaux sites et sur l’expansion de sites actuels [articles 8 et 9 du RAA]

Contours prévus [alinéa 8(1)a) du RAA]

- 1.(1) Calculer le taux de dépôt des matières exerçant une demande biochimique en oxygène (DBO) présentes dans l’installation au moment où la quantité d’aliments quotidienne maximale utilisée est la plus élevée, en utilisant un modèle de dépôt des déchets aquacoles, et tracer les contours des dépôts de 1, 5 et 10 g C/m2/jour.

- (2) Les données océanographiques propres au site seront utilisées comme intrants dans le modèle. En utilisant un modèle de dépôt des déchets aquacoles, les caractéristiques des intrants pour les aliments et les déchets fécaux doivent afficher des valeurs standards acceptées à l’échelle internationale ou être mesurés par l’exploitant. Les simulations du modèle ne sont pas conçues pour inclure des estimations de la remise en suspension des particules après le dépôt.

Relevé du poisson et de l’habitat du poisson [alinéa 8(1)b) du RAA]

- 2.(1) Lorsqu’on effectue des relevés du poisson et de l’habitat du poisson, les stations d’échantillonnage qui se trouvent le long d’un transect ou au sein d’une grille doivent être représentatives des différentes caractéristiques physiques et biologiques de l’habitat du fond au sein des contours des dépôts modélisés de 1 g C/m2/jour et sur le fond marin faisant l’objet du bail, y compris les stations de référence, le cas échéant.

- (2) Il n’est pas nécessaire d’effectuer un échantillonnage dans les zones faisant l’objet d’un bail ou dans les zones délimitées par des contours des dépôts de 1 g C/m2/jour lorsque la profondeur dépasse 300 m.

- (3) Si les données historiques sur le poisson et l’habitat du poisson pour une zone faisant l’objet d’un bail élargie affichent une couverture homogène d’habitat fait de boue ou de sable, alors seule une vidéo du transect au travers de la largeur de l’intégralité de la zone faisant l’objet du bail et dans la direction du courant dominant et sous l’emplacement de la structure de confinement proposée est requise.

- (4) Le relevé benthique du poisson et de l’habitat du poisson doit être effectué de manière à ce que l’on puisse identifier les espèces qui mesurent un centimètre ou plus et pour établir le type d’habitat présent.

- (5) Tous les habitats du poisson et les substrats doivent être relevés.

Relevé bathymétrique [alinéa 8(1)c) du RAA]

- 3.(1) Un relevé bathymétrique doit être effectué avec une résolution minimale des contours de dix mètres de manière à ce qu’on puisse produire des profils de profondeur, liés au zéro des cartes, au sein des contours des dépôts modélisés de 1 g C/m2/jour selon le calcul indiqué au paragraphe 1(1) et doit couvrir l’intégralité de la zone faisant l’objet du bail, y compris les stations de référence, le cas échéant.

- (2) Malgré le paragraphe 3(1), il est permis d’utiliser des cartes bathymétriques du Service hydrographique du Canada qui indiquent les contours du profil des profondeurs par paliers de dix mètres, au lieu d’effectuer un relevé bathymétrique.

- (3) Les échosondeurs, les transducteurs et l’équipement connexe utilisés pour produire le relevé bathymétrique tel que prévu au paragraphe 3(1) doivent être étalonnés conformément aux normes de l’industrie.

- (4) Les mesures permettant de déterminer la position horizontale doivent être prises à l’aide d’un Système mondial de localisation différentiel (DGPS).

Surveillance du substrat benthique [alinéa 8(1)d) du RAA]

- 4.(1) L’information concernant le fond marin sera recueillie au sein d’emplacements représentatifs de l’ensemble de la zone faisant l’objet du bail et au sein des contours des dépôts modélisés de 1 g C/m2/jour, tel que calculé au paragraphe 1(1), y compris les stations de référence, le cas échéant.

- (2) Dans le cas où une installation aquacole se situe dans des eaux de marée ou dans des eaux adjacentes :

- du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, prélever des échantillons du substrat benthique dans le centre et à chaque coin de la zone faisant l’objet du bail

- du Nouveau-Brunswick, prélever des échantillons du substrat benthique à l’extrémité d’un transect de 50 m à partir de la limite de la zone faisant l’objet du bail, dans la direction du courant dominant

- du Québec, de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard, prélever des échantillons du substrat benthique à des distances de 100 à 300 m de la limite de la zone faisant l’objet du bail, dans la direction du courant dominant

- de la Colombie-Britannique, prélever des échantillons du substrat benthique à au moins deux stations d’échantillonnage (à 30 et 125 m du bord des cages) le long de deux transects qui sont alignés avec la zone où l’impact prévu est le plus important et dans la direction des courants dominants et subdominants

- Si la structure de confinement mentionnée à l’alinéa 4(2)d) mesure plus de 200 m de long et si son axe de longueur est perpendiculaire à la direction du courant dominant, des échantillons supplémentaires doivent être prélevés de la manière suivante :

- pour chaque palier d’augmentation de la longueur jusqu’à 200 m, il convient d’établir des transects supplémentaires comportant des stations d’échantillonnage à 30 et 125 m adjacentes à chaque transect établi en vertu de l’alinéa 4(2)d)

- les transects doivent être parallèles entre eux et se situer à des distances d’au moins 50 m les uns des autres

- d’après le contour des dépôts de 5 g C/m2/jour, tel que calculé au paragraphe 1(1), les transects doivent se trouver dans la direction du dépôt maximal, tel que déterminé par le contour de 5 g C/m2/jour

- (3) Outre les critères précisés au paragraphe 10(2) du RAA, il faut remplir les critères pertinents suivants concernant l’échantillonnage du substrat benthique reposant sur l’utilisation de dispositifs d’arrachement ou de carottes d’échantillonnage :

- Obtenir les coordonnées du DGPS à chaque coin de la structure de confinement et à toutes les stations d’échantillonnage. Les mesures doivent être enregistrées sous forme de degrés décimaux ou de coordonnées de Transverse universelle de Mercator (UTM), à l’aide du Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83) comme outil de référence.

- Le dispositif d’échantillonnage doit présenter une taille et un poids permettant de faire en sorte que l’échantillonneur est positionné de façon verticale et directement sous la zone de déploiement, avec aucun signe de dérive (les angles affichés par les lignes ne sont pas consignés).

- Il convient de prélever au moins trois échantillons à chaque station. Il faut attendre d’enregistrer au moins cinq tentatives infructueuses par station et d’avoir documenté celles-ci avant d’abandonner l’échantillonnage des sédiments.

- Des eaux surjacentes sont présentes (ce qui indique qu’il y a des fuites minimes) et doivent être enlevées avant que l’on ne procède au traitement et à l’entreposage par siphonnement, et non par décantation.

- L’eau surjacente est claire et n’affiche pas de turbidité excessive.

- L’interface entre l’eau et les sédiments est intacte et relativement plate, avec aucun signe de d’écoulement préférentiel ou de lessivage des échantillons.

- La perte de sédiments est minime.

- Obtenir des échantillons successifs dans des substrats qui n’ont pas été perturbés par un échantillonnage précédent.

- Éliminer les sédiments en excès de manière à réduire le plus possible le risque que les échantillons suivants ne soient contaminés.

- Prélever au moins un sous-échantillon qui soit représentatif de la couche supérieure de sédiments de deux centimètres au sein de l’échantillonneur.

- Avant de placer la matière dans des récipients aux fins d’analyse, retirer toute la matière non sédimentaire, y compris les gros fragments de coquille, les poissons, les déchets ligneux et les roches.

- Conserver le niveau de l’échantillonneur lorsque l’on conserve les échantillons.

- Enlever rapidement l’eau surjacente des échantillons et éviter, pour le sous-échantillonnage, les zones dans lesquelles des eaux surjacentes pourraient persister.

- L’échantillonneur n’est pas rempli de façon excessive de sorte que la surface des sédiments est en contact avec le haut de l’échantillonneur.

- Le dispositif de prélèvement de carottes d’échantillonnage n’a pas été inséré dans un angle ou incliné au moment de sa récupération.

- Toutes les tentatives d’échantillonnage et les prélèvements de sédiments doivent être clairement documentés par des vidéos ou par des images fixes afin que l’on puisse respecter les critères d’acceptabilité de la démarche d’échantillonnage.

- (4) L’information suivante concernant le fond marin doit être recueillie au moment de prélever les échantillons :

- latitude et longitude en utilisant un DGPS

- profondeur

- date et heure de l’échantillonnage

- texture et couleur des sédiments

- photos des échantillons de sédiments

- présence de bulles de gaz

- estimation de la superficie couverte par des tapis de bactéries

- l’estimation de la superficie couverte par des vers marins

- présence d’excréments de poissons et d’aliments dont se nourrissent les poissons

- présence de matière organique floconneuse

- sulfures libres

- potentiel redox

- taille des grains de sédiments

- matière organique en pourcentage et porosité, seulement au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, sur l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador

- Teneur totale en solides volatils en Colombie-Britannique

- (5) Il faut se conformer aux procédures suivantes lorsqu’on mesure la concentration des sulfures libres, le potentiel redox et la taille des grains de sédiments dans des échantillons de sédiments :

- La concentration des sulfures libres dans les échantillons de sédiments doit être établie dans les 36 heures suivant le prélèvement, sauf en Colombie-Britannique, où les échantillons de sédiments doivent être analysés dans les cinq minutes suivant leur prélèvement.

- Si les mesures de la concentration des sulfures libres ne sont pas prises dans les cinq minutes suivant le prélèvement de l’échantillon, des sous-échantillons doivent être conservés à une température s’échelonnant entre 2 et 5 °C jusqu’à ce qu’ils soient analysés.

- Utiliser une sonde à sulfure d’argent affichant une plage de sensibilité au sulfure allant de 0,000 à 19 900 μM et une précision de ± 5 %, avec une électrode sélective d’ions appropriée ou un mV-mètre approprié présentant une résolution de 0,1 mV.

- La sonde doit être étalonnée en utilisant trois à cinq dilutions progressives d’une solution de sulfure standard, au besoin, en commençant par la solution la plus diluée.

- Les mesures de la répartition de la taille des grains de sédiments doivent être enregistrées conformément à l’échelle des tailles de grains de Wentworth, en tant que pourcentage de la masse totale du sous-échantillon.

- Les mesures du potentiel redox doivent être prises de la manière suivante :

- l’électrode combinée redox doit présenter une électrode sélective d’ions ou un mV-mètre approprié

- l’étalonnage de la sonde doit être effectué avant de prendre les mesures

- les valeurs du potentiel redox et la température doivent être mesurées en même temps que les sulfures libres

- (6) Lorsque les échantillons ne peuvent pas être obtenus tel que précisé aux paragraphes 4(2) et 4(3), il faut effectuer une surveillance visuelle tel que précisé aux articles 5 et 6.

- (7) Il n’est pas nécessaire d’effectuer un échantillonnage dans les zones faisant l’objet d’un bail ou dans les zones délimitées par des contours des dépôts de 1 g C/m2/jour lorsque la profondeur dépasse 300 m.

Exception

Procédures de surveillance visuelle [alinéas 11(2)a), b) et c) du RAA]

- 5. (1) La surveillance visuelle du substrat benthique doit être effectuée de la manière suivante :

- On doit utiliser un appareil photo portable ou immergé, ou une caméra vidéo remorquée, commandée à distance ou utilisée par un plongeur.

- Le poids des dispositifs remorqués doit permettre un déplacement stable à une profondeur appropriée pour ne pas perturber les sédiments du substrat.

- Les appareils utilisés pour la photographie sous-marine doivent illuminer le substrat benthique avec une intensité qui correspond à la sensibilité optique de la lentille afin d’obtenir un champ de vision uniforme.

-

La résolution optique de la lentille de l’appareil doit permettre de distinguer à l’œil nu les organismes dont la taille est supérieure à 1 cm et de les montrer dans un champ de vision horizontal de 0,5 m x 0,5 m. Aux fins d’identification, les espèces observées peuvent être agrandies, au besoin.

- Les caméras vidéo remorquées, commandées à distance ou utilisées par un plongeur doivent être utilisées à une vitesse constante permettant d’identifier avec précision les paramètres visuels.

- La vidéo originale doit pouvoir être transférée sur un support d’enregistrement numérique (c.-à-d. aucune retouche à la suite des relevés vidéo).

Emplacements de la surveillance visuelle [alinéas 11(2)a), b) et c) du RAA]

- 6. (1) Si l’installation aquacole se situe dans des eaux de marée ou dans des eaux adjacentes du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard, des images seront prises aux mêmes stations que celles précisées à l’alinéa 4(2)a).

- (2) Si l’installation aquacole se situe dans des eaux de marée ou dans des eaux adjacentes de Terre-Neuve-et-Labrador, les images doivent être enregistrées d’après des grilles de 100 m2 au sein de la zone faisant l’objet d’un bail. Au moins une station doit être établie en bordure de la structure de confinement proposée (0 m).

- (3) Si l’installation aquacole se situe dans des eaux de marée ou dans des eaux adjacentes de la Colombie-Britannique, les images doivent être enregistrées le long de deux transects qui débutent en bordure de la structure de confinement proposée et sont alignés avec la zone où l’impact prévu est le plus important et dans les directions des courants dominant et sous-dominant et s’étendent sur une distance minimale de 140 m, avec un écart maximal de ± 20 % à partir de cet azimut géographique. Des images doivent aussi être prises aux stations de référence durant les relevés servant à établir la ligne de base.

- (4) Il faut consigner les coordonnées géographiques, telles qu’établies par un DGPS, au début et à la fin de chaque transect. Les lectures doivent être enregistrées en degrés minutes en décimales à trois chiffres suivant le point décimal, en utilisant le NAD83 comme référence.

- (5) Il n’est pas nécessaire d’effectuer un échantillonnage dans les zones faisant l’objet d’un bail ou dans les zones délimitées par des contours des dépôts de 1 g C/m2/jour lorsque la profondeur dépasse 300 m.

Exception