Les océans du Canada maintenant : Écosystèmes de l’Atlantique, 2022

Les renseignments contenues dans ce rapport reflètent les données jusqu'à la fin de 2021 et doivent être interprétées dans le contexte de la situation à ce moment-là. Pour les avis scientifiques les plus récents, veuillez vous référer à nos publications.

Sur cette page

- Avant-propos

- Un océan changé

- Environnement océanique : Température de l’océan et glace de mer

- Environnement océanique : Acidité et oxygène dissous

- La vie dans l’Atlantique : Nutriments et plancton

- La vie dans l’Atlantique : Le varech et la zostère

- La vie dans l’Atlantique : Les grands invertébrés

- La vie dans l’Atlantique : Les poissons

- La vie dans l’Atlantique : Les tortues de mer

- La vie dans l’Atlantique : Les oiseaux de mer

- La vie dans l’Atlantique : Les mammifères marins

- Incidence de l’humain sur l’océan Atlantique

Avant-propos

Chaque année, un rapport Les océans du Canada maintenant résume l’état actuel et les tendances de l’océan Pacifique, Atlantique ou Arctique, suivi d’une synthèse nationale. Cette série reflète l’engagement du gouvernement du Canada à informer ses citoyens sur l’état actuel des océans du Canada. Les rapports décrivent la multitude d’influences et de changements qui touchent ces systèmes océaniques et en donnent des exemples.

Le rapport Les océans du Canada maintenant : Écosystèmes de l’Atlantique, 2022 présente l’état actuel des écosystèmes marins de l’Atlantique canadien et les tendances qu’ils affichent jusqu’à la fin de 2021. Ce rapport est fondé sur les principaux résultats et résumés des composantes physiques, chimiques et biologiques de l’écosystème marin issus des programmes de surveillance et de recherche. Les renseignements complémentaires sont détaillés dans le Rapport de synthèse sur l’état de l’océan Atlantique (Bernier et al. 2023), rédigé par des scientifiques de Pêches et Océans Canada avec des contributions d’Environnement et Changement climatique Canada.

Un océan changé

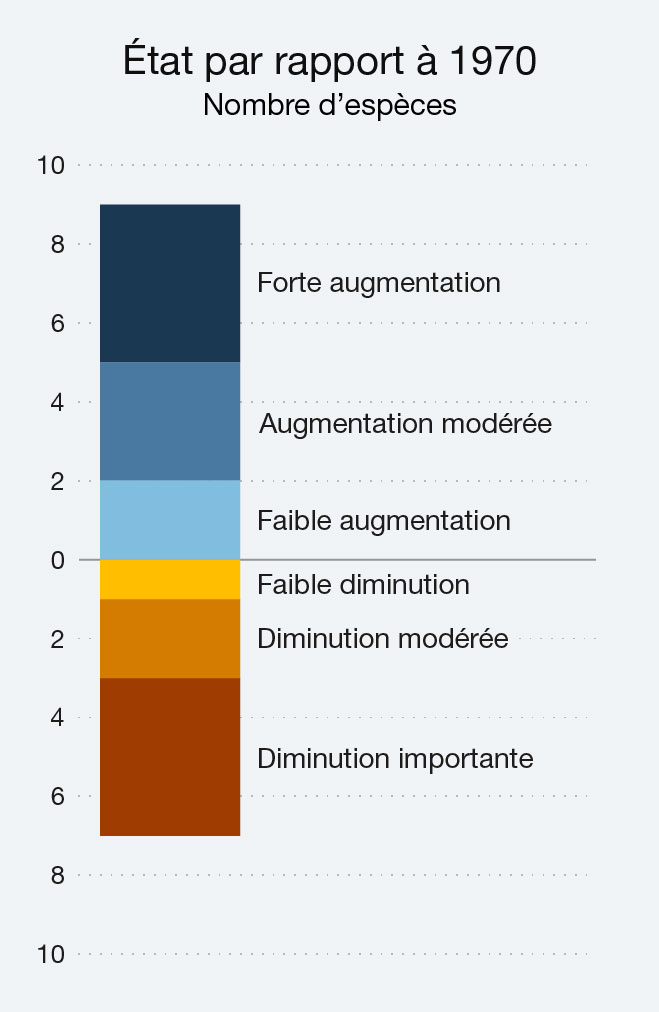

Le changement climatique et d’autres facteurs de stress se sont combinés à la variabilité naturelle pour créer une nouvelle réalité pour les espèces.

Au cours du siècle dernier, le changement climatique et d’autres facteurs de stress se sont combinés à la variabilité naturelle pour créer une nouvelle réalité pour les espèces vivant dans nos eaux.

Dans ce rapport, les scientifiques partagent leurs observations et résultats récents, en mettant l’accent sur les informations clés de 2018 à 2021 dans le contexte des tendances à long terme. Ensemble, la surveillance des océans et la recherche nous aident à comprendre les changements et les interactions complexes qui se produisent dans les écosystèmes marins du Canada atlantique, contribuant notamment à leur conservation et à leur gestion. Tout ceci, grâce aux informations sur l’état et les tendances des principales composantes de l’environnement, ainsi que des espèces et habitats clés, et sur ce que nous savons de l’influence qu’ont les changements d’une composante sur les autres.

Lire le rapport : biorégions

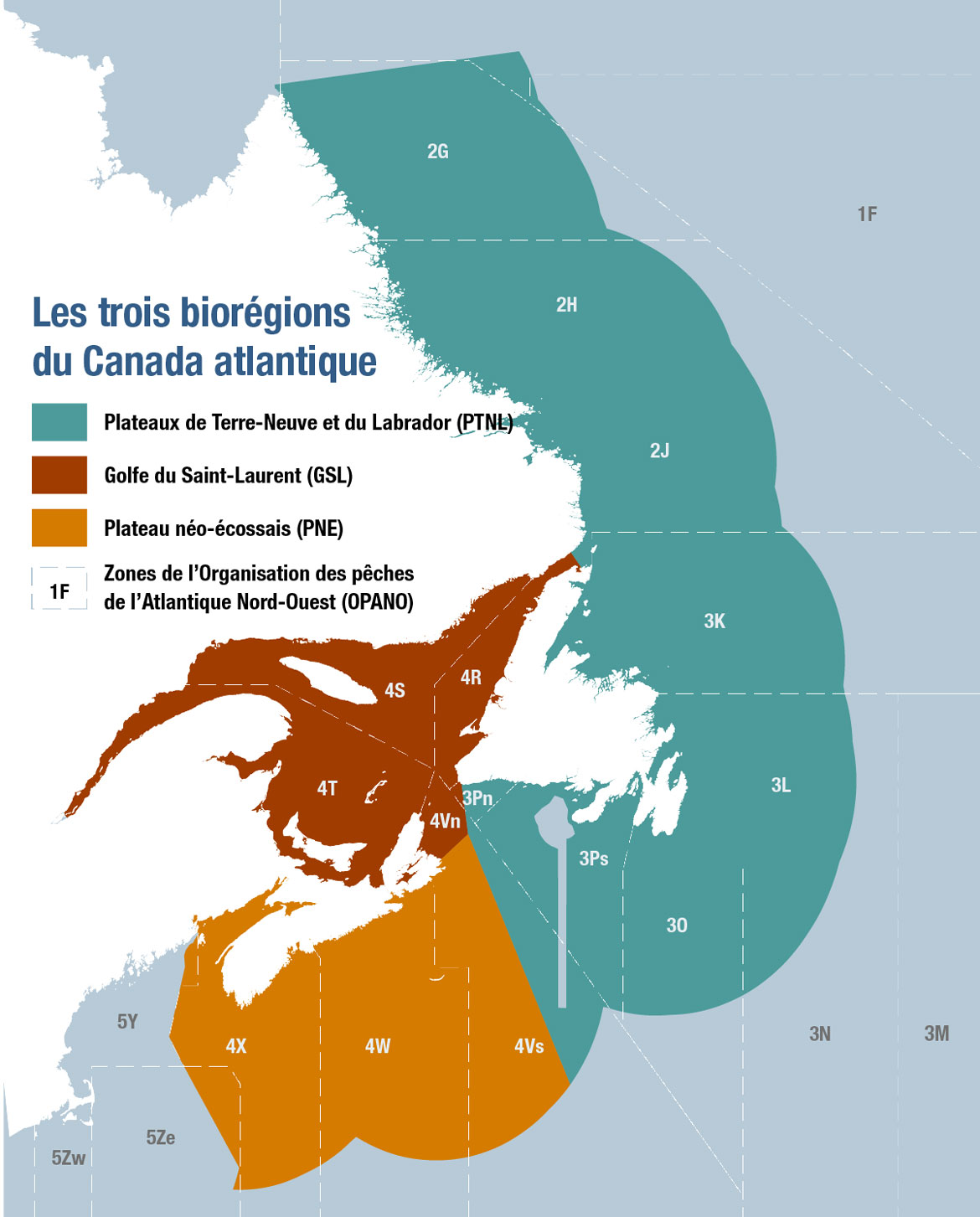

Une biorégion est une zone présentant des conditions environnementales et des habitats distincts.

La plupart des informations sur la situation et les tendances contenues dans ce rapport sont présentées par biorégion. L’état et les tendances des espèces dont l’aire de répartition s’étend sur plus d’une biorégion ou au-delà du Canada atlantique sont examinés aux échelles temporelles et spatiales propres à chaque espèce.

Les trois biorégions du Canada atlantique : le golfe du Saint-Laurent, le plateau néo-écossais et les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador.

Version texte

Les trois biorégions du Canada atlantique

Les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador chevauchent certaines parties de divisions et sous-divisions de l’OPANO (du nord au sud) : 2G, 2H, 2J, 3K, 3L, 3N, 3O, 3Ps, 3Pn et 4Vs.

Le plateau néo-écossais chevauche certaines parties de divisions et sous-divisions de l’OPANO (d’est en ouest) : 5Ze, 4X, 4W et 4Vs.

Le golfe du Saint-Laurent englobe des divisions de l’OPANO : 4S et 4R (nord du golfe du Saint-Laurent), et 4T, plus une partie de la sous-division 4Vn (sud du golfe du Saint-Laurent)

Lire le rapport : indices et anomalies

Les mesures océanographiques, telles que la température, la glace de mer, les nutriments et le plancton, sont résumées par année pour chaque biorégion à l’aide d’indices qui facilitent la visualisation et la compréhension des tendances générales. Les indices et les anomalies sont également utilisés pour comprendre les modèles et les tendances océanographiques à long terme pour les grandes espèces d’invertébrés et de poissons.

Un indice regroupe les indicateurs de manière à simplifier les données et à les rendre plus faciles à interpréter.

Une anomalie est la différence entre une valeur et sa moyenne à long terme. Les valeurs peuvent être 0 (moyenne), négatives (en dessous de la moyenne) ou positives (au-dessus de la moyenne) et permettent de comparer les nouvelles observations avec les tendances historiques.

Des informations plus approfondies et les données probantes examinées par des pairs sont disponibles dans le Rapport de synthèse sur l’état de l’océan Atlantique (Bernier et al. 2023).

Environnement océanique : Température de l’océan et glace de mer

Les conditions dans l’Atlantique canadien ont été plus chaudes que la moyenne.

| - | Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|---|

| Conditions plus chaudes | Température de la surface de la mer | Variable | GSL, PNE, PTNL |

| Troisième année la plus chaude jamais enregistrée en 2021 | GSL, PNE, PTNL | ||

| Couche intermédiaire froide | Plus chaude que la moyenne | GSL, PNE, PTNL | |

| Creux record (chaud) en 2021 (golfe du Saint-Laurent) | GSL | ||

| Température au fond | Moyenne à au-dessus de la moyenne | GSL, PNE, PTNL | |

| Record en 2021 | PTNL | ||

| Glace de mer | En dessous de la moyenne | GSL, PNE, PTNL | |

| Creux record en 2021 | GSL, PNE | ||

| - | Niveau relatif de la mer | Généralement en hausse dans le sud et en baisse dans le nord | GSL, PNE, PTNL |

Les eaux marines du Canada atlantique sont constituées d’une combinaison d’eaux chaudes apportées par le Gulf Stream, d’eaux froides poussées par le courant du Labrador et d’eau douce provenant des rivières et de la fonte de la glace de mer. Ces eaux se rencontrent et se mélangent à différentes profondeurs et à différents endroits pour former de nouveaux courants et de nouvelles couches, de la surface de la mer jusqu’au fond. Ces couches sont dynamiques et changent au fil des saisons en fonction de l’influence relative des différentes eaux qui les composent. Récemment, l’influence du Gulf Stream est devenue plus marquée sur le plateau néo-écossais et dans les chenaux profonds de la partie septentrionale du golfe du Saint-Laurent.

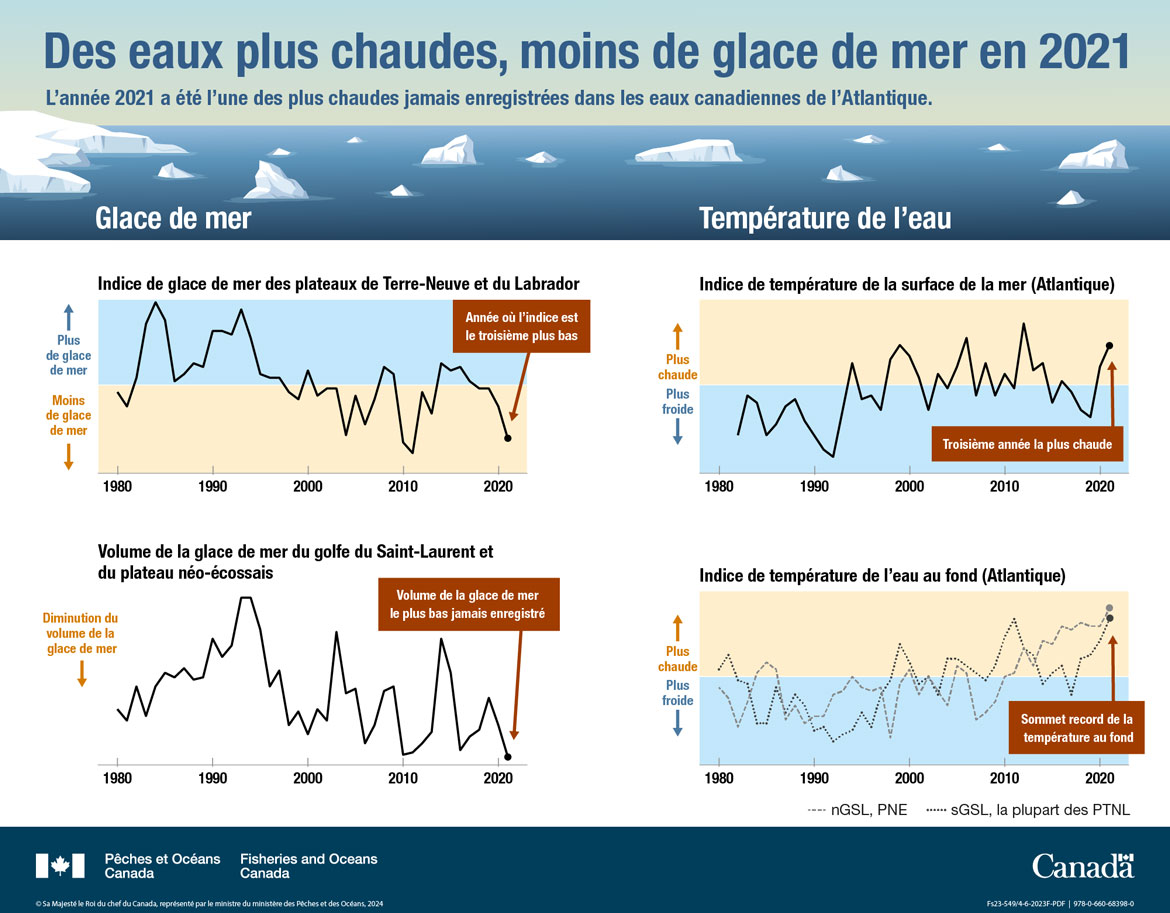

Température de l’océan

La température de l’air augmente régulièrement dans le monde entier – de 1 °C par siècle depuis les années 1870 – en raison de l’excès de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère résultant de l’activité humaine. Dans l’ensemble, la hausse des températures de l’air a entraîné un réchauffement des eaux de surface, une diminution de la couverture de glace de mer et un réchauffement des eaux du fond dans certaines régions. Bien que les températures des eaux de surface soient très variables d’une année à l’autre dans les biorégions de l’Atlantique, elles se sont progressivement réchauffées à long terme. Les températures de la surface de la mer étaient les troisièmes plus chaudes jamais enregistrées en 2021, mais plus froides que la moyenne en 2018 et 2019.

Sur l’ensemble des plateaux continentaux du Canada atlantique, les eaux proches du fond marin ont connu des températures anormalement élevées entre 2016 et 2021 et toutes les mesures de la température au fond étaient égales ou supérieures à la moyenne. Dans le golfe du Saint-Laurent et sur le plateau néo-écossais, les températures plus élevées sont dues à l’influence croissante du Gulf Stream. Toutes les anomalies de la température au fond étaient moyennes à supérieures à la moyenne sur le plateau néo-écossais et dans le nord du golfe du Saint-Laurent (nGSL) et on a observé des records des séries dans l’est, le centre et l’ouest du plateau néo-écossais, ainsi que dans des enregistrements sur plus de 100 ans dans le nord du golfe du Saint-Laurent et dans le détroit de Cabot. Les températures des eaux profondes dans le bassin de Georges, le bassin d’Émeraude et le détroit de Cabot sont les plus élevées de la série chronologique depuis 2016. Les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador ont également connu des périodes de températures au fond moyennes et supérieures à la moyenne, les plus chaudes ayant été enregistrées en 2021.

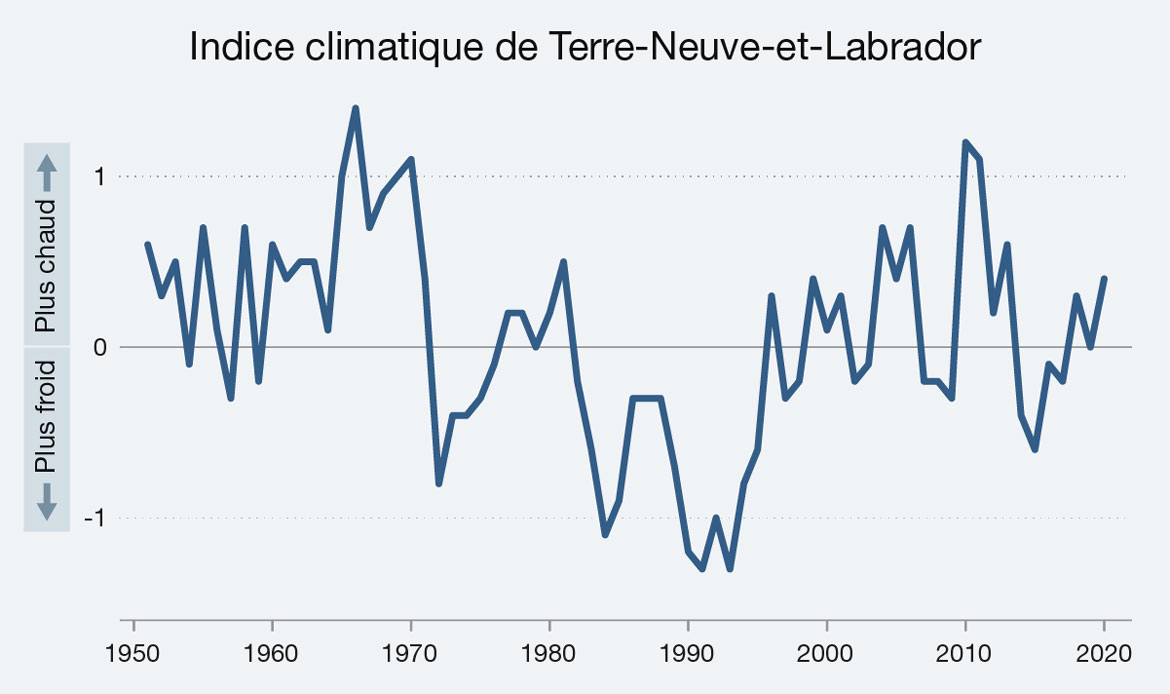

En vedette : Un nouvel indice pour suivre le climat sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador

L’indice climatique de Terre-Neuve et du Labrador montre l’évolution des conditions environnementales sur le plateau de Terre-Neuve au fil du temps. Dix mesures annuelles différentes ont été combinées pour créer l’indice, notamment les températures de l’air et de l’eau, la salinité, la rigueur de la saison de la glace de mer et le nombre d’icebergs.

Cet indice met en évidence plusieurs périodes distinctes de réchauffement et de refroidissement. Les années 1960 se distinguent comme la décennie la plus chaude de toute la période (1950–2020), suivie de 20 années de refroidissement progressif. L’année la plus froide enregistrée depuis 1951 a été 1991, suivie d’une tendance au réchauffement qui s’est maintenue depuis, avec un pic autour de 2010.

Indice des conditions climatiques sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador de 1950 à 2020.

Version texte

| Année | Indice climatique de Terre-Neuve-et-Labrador |

|---|---|

| 1951 | 0,6 |

| 1952 | 0,3 |

| 1953 | 0,5 |

| 1954 | -0,1 |

| 1955 | 0,7 |

| 1956 | 0,1 |

| 1957 | -0,3 |

| 1958 | 0,7 |

| 1959 | -0,2 |

| 1960 | 0,6 |

| 1961 | 0,4 |

| 1962 | 0,5 |

| 1963 | 0,5 |

| 1964 | 0,1 |

| 1965 | 1,0 |

| 1966 | 1,4 |

| 1967 | 0,7 |

| 1968 | 0,9 |

| 1969 | 1,0 |

| 1970 | 1,1 |

| 1971 | 0,4 |

| 1972 | -0,8 |

| 1973 | -0,4 |

| 1974 | -0,4 |

| 1975 | -0,3 |

| 1976 | -0,1 |

| 1977 | 0,2 |

| 1978 | 0,2 |

| 1979 | 0,0 |

| 1980 | 0,6 |

| 1981 | 0,3 |

| 1982 | 0,5 |

| 1983 | -0,1 |

| 1984 | 0,7 |

| 1985 | 0,1 |

| 1986 | -0,3 |

| 1987 | 0,7 |

| 1988 | -0,2 |

| 1989 | 0,6 |

| 1990 | 0,4 |

| 1991 | 0,5 |

| 1992 | 0,5 |

| 1993 | 0,1 |

| 1994 | 1,0 |

| 1995 | 1,4 |

| 1996 | 0,7 |

| 1997 | 0,9 |

| 1998 | 1,0 |

| 1999 | 1,1 |

| 2000 | 0,4 |

| 2001 | -0,8 |

| 2002 | -0,4 |

| 2003 | -0,4 |

| 2004 | -0,3 |

| 2005 | -0,1 |

| 2006 | 0,2 |

| 2007 | 0,2 |

| 2008 | 0,0 |

| 2009 | 0,2 |

| 2010 | 0,5 |

| 2011 | -0,2 |

| 2012 | -0,6 |

| 2013 | -1,1 |

| 2014 | -0,9 |

| 2015 | -0,3 |

| 2016 | -0,3 |

| 2017 | -0,3 |

| 2018 | -0,7 |

| 2019 | -1,2 |

| 2020 | -1,3 |

| 2021 | -1,0 |

Télécharger l’ensemble de données à partir du dépôt de données de la recherche fédérée: Indice climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

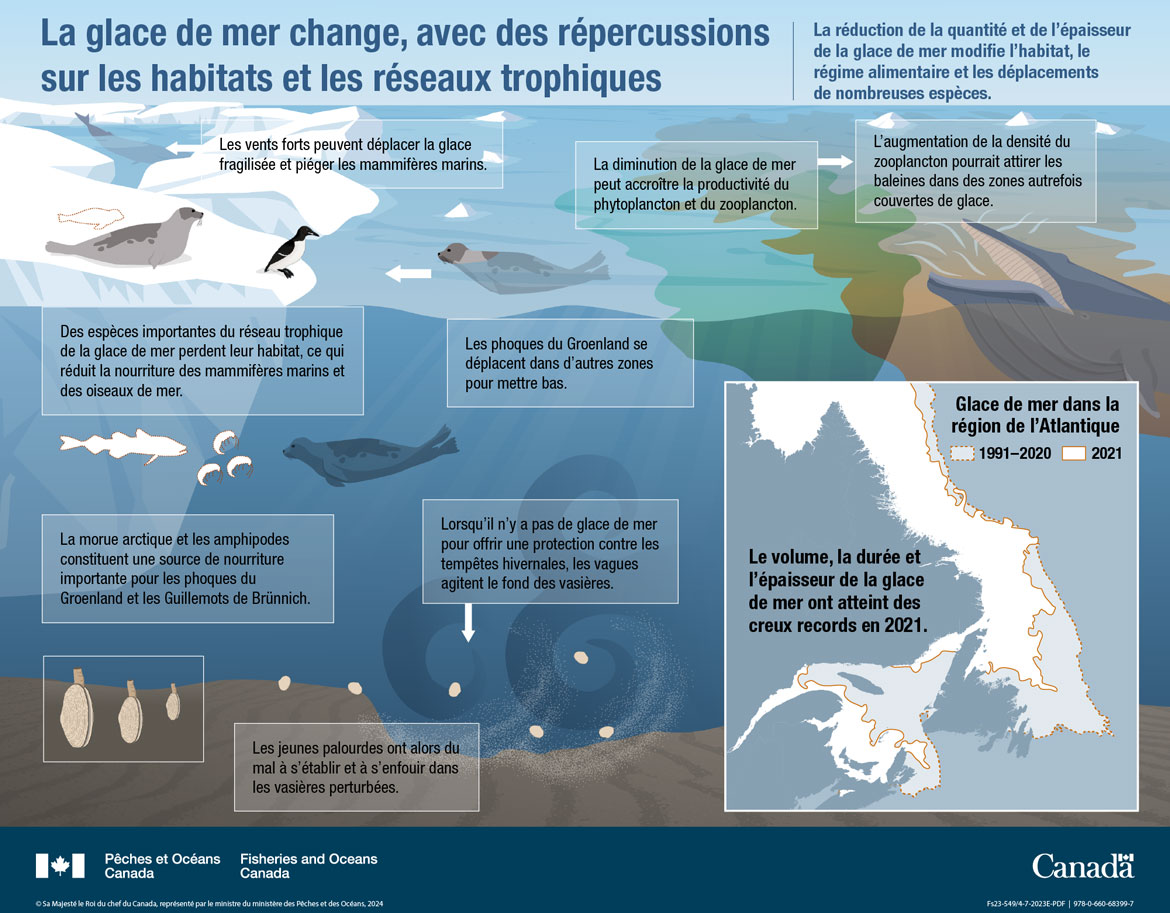

Glace de mer et couche intermédiaire froide

Historiquement, la glace de mer était présente pendant les mois les plus froids dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent, à l’est du plateau néo-écossais et dans le détroit de Cabot, ainsi qu’au large de la côte est de Terre-Neuve-et-Labrador. Aujourd’hui, la glace est extrêmement rare sur le plateau néo-écossais. Plus récemment, les indicateurs de la glace de mer – volume, durée et épaisseur – dans le golfe du Saint-Laurent et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador sont inférieurs à la moyenne, atteignant même des creux record en 2021. Cette réduction de la glace de mer restreint l’habitat disponible pour la vie marine.

Les hivers plus chauds influencent également la dynamique saisonnière de la colonne d’eau. Au printemps, le ruissellement et la fonte de la glace de mer ajoutent de l’eau douce à la couche de surface qui se réchauffe, emprisonnant une couche froide au milieu de la colonne d’eau. Lorsque les hivers sont plus chauds, cette couche intermédiaire froide est plus faible en été, ce qui peut conduire à des températures au fond plus élevées au fil du temps, en particulier dans les zones peu profondes. Depuis 2017, la couche intermédiaire froide s’affaiblit dans toutes les biorégions de l’Atlantique.

Ensemble, ces conditions plus chaudes représentent un changement important pour les espèces qui vivent dans ces régions, généralement plus adaptées à des températures plus froides.

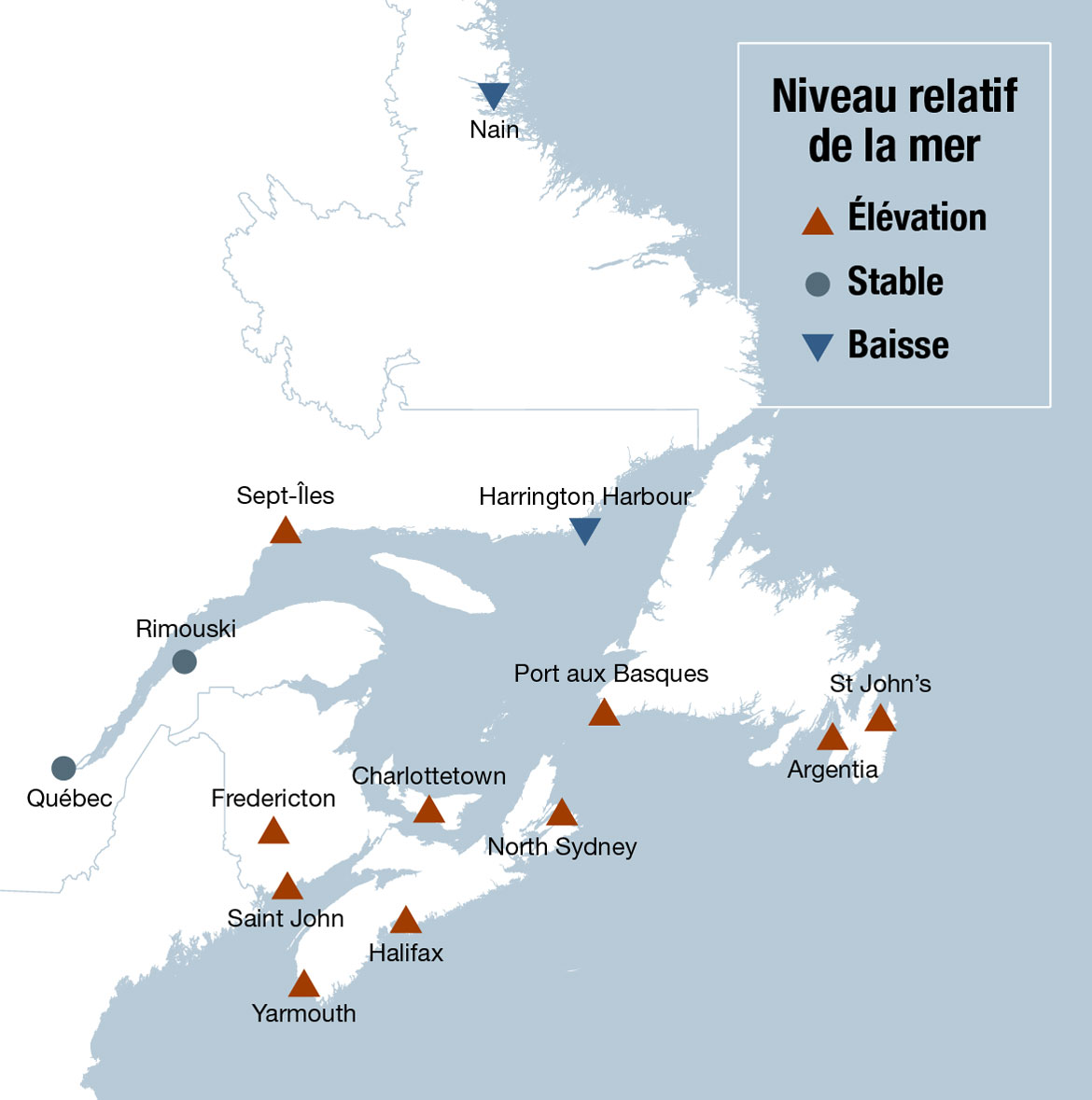

En vedette : L’élévation et la baisse du niveau relatif de la mer dans le Canada atlantique

Le niveau de la mer monte partout dans le monde en raison du réchauffement des océans et de la fonte des glaces terrestres. Toutefois, des mouvements géologiques à l’échelle des continents peuvent compenser cette élévation dans certaines régions, entraînant une baisse locale du niveau de la mer. Dans le Canada atlantique, une grande partie des terres des régions septentrionales s’élèvent en raison du recul des glaciers depuis la dernière période glaciaire. Cette combinaison de mouvements des terres et de l’eau a des effets différents sur le niveau de la mer dans l’ensemble du Canada atlantique. Certaines régions, comme Halifax et Saint John, voient le niveau relatif de la mer s’élever, tandis que d’autres, comme Harrington Harbour et Nain, le voient baisser.

Lieux où le niveau relatif de la mer est mesuré dans le Canada atlantique.

Version texte

Le niveau relatif de la mer

Élévation :

- Sept-Îles, QC

- Port aux Basques, T.-N.-L.

- St John’s, T.-N.-L.

- Argentia, T.-N.-L.

- North Sydney, N.-É.

- Charlottetown, Î.-P.-É

- Halifax, N.-É.

- Yarmouth, N.-É.

- Saint John, N.-B.

- Fredericton, N.-B.

Niveau de la mer stable :

- Québec, QC

- Rimouski, QC

Niveau de la mer en baisse :

- Nain, T.-N.-L.

- Harrington Harbour, QC

Environnement océanique : Acidité et oxygène dissous

L’Atlantique canadien est devenu plus acide, surtout dans le golfe du Saint-Laurent.

| - | Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|---|

| Eaux plus acides | pH | En baisse | GSL, PNE, PTNL |

| Creux record en 2020 | GSL | ||

| État de saturation (Ω) en carbonates | Eaux du fond sous-saturées | GSL | |

| Légère sous-saturation dans certaines zones | PNE, PTNL | ||

| - | Oxygène dissous | Chenaux profonds hypoxiques | GSL |

| Généralement élevé | PNE, PTNL |

Le pH est une mesure de l’acidité – les valeurs basses du pH sont plus acides que les valeurs élevées.

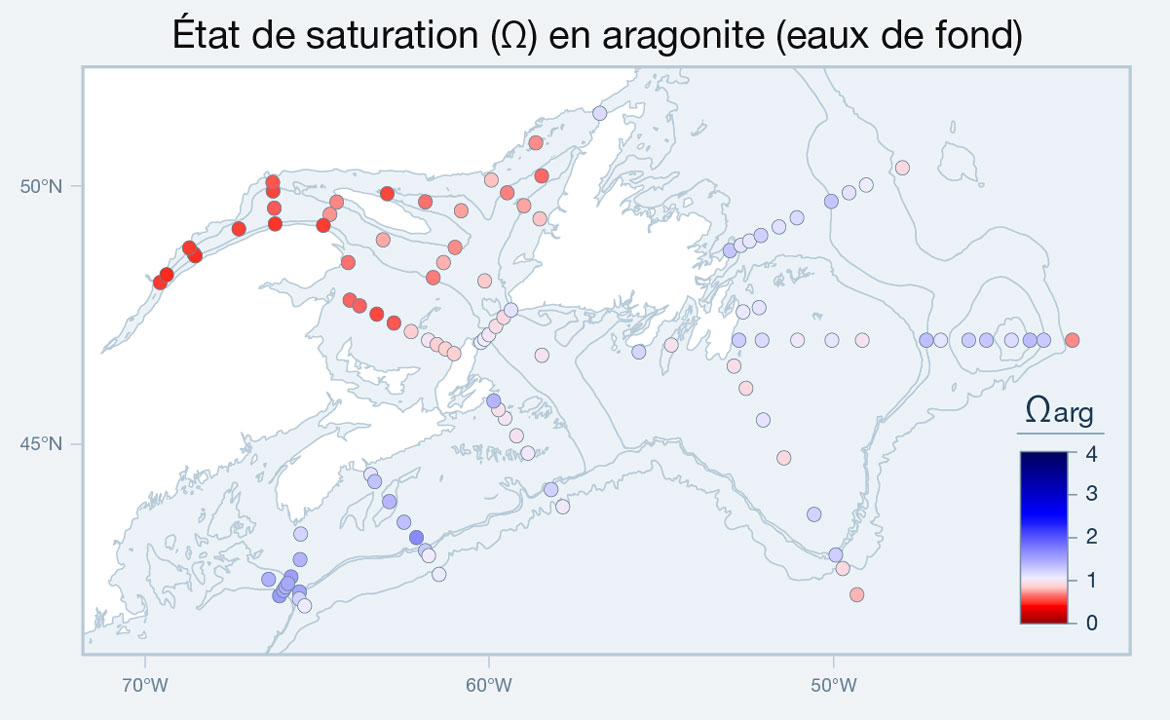

Des états de saturation en carbonates (Ω) inférieurs à 1 (sous-saturés) indiquent que l’eau de mer a le potentiel de dissoudre les coquilles et squelettes composés de carbonate de calcium des plantes et animaux marins. L’aragonite et la calcite sont toutes deux des formes de carbonate de calcium (CaCO3).

Les conditions sont hypoxiques lorsque l’oxygène dissous dans l’eau de mer est inférieur à 30 % de sa saturation potentielle.

Le réchauffement des océans n’est pas la seule conséquence de l’excès de dioxyde de carbone dans l’atmosphère : la chimie de la mer a également changé. Le CO2 plus abondant dans l’atmosphère est absorbé par les eaux de surface, ce qui se traduit par une augmentation de l’acidité et une diminution des concentrations d’ions carbonates (CO32–). Dans ces conditions plus acides, les coraux, les mollusques et les crustacés sont moins en mesure de fabriquer des coquilles et des squelettes solides.

Dans le Canada atlantique, le pH a baissé plus rapidement que la moyenne mondiale. Le pH et les concentrations d’ions carbonates sont plus faibles dans l’ensemble de l’Atlantique, mais encore plus dans le golfe du Saint-Laurent et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador que sur le plateau néo-écossais. Près du plancher océanique, les eaux sont également devenues plus acides, les valeurs les plus basses étant observées dans la partie la plus profonde du chenal Laurentien, dans l’estuaire du Saint-Laurent. En 2020, des conditions de sous-saturation en aragonite ont atteint l’est du plateau néo-écossais, le chenal d’Avalon, les Grands Bancs et la partie la plus profonde du talus du plateau de Terre-Neuve.

Les eaux du fond du chenal profond de l’estuaire du Saint-Laurent ont également atteint des niveaux d’oxygène très bas en 2021, un problème qui persiste et s’aggrave depuis 1984. La combinaison de températures plus chaudes, d’une acidité plus élevée et d’un taux d’oxygène plus faible dans ces eaux profondes augmente le stress physiologique de nombreux organismes marins vivant dans ou sur les fonds marins.

État de saturation en aragonite (Ω) dans les eaux de fond du Canada atlantique en 2020.

Version texte

La carte couvre la zone de l’estuaire du Saint-Laurent, du golfe du Saint-Laurent, du plateau néo-écossais et du plateau de l’océan à l’est de l’île de Terre-Neuve. Les points de couleur représentent l’état de saturation en aragonite le long des lignes qui traversent le plateau de la terre au large, ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent. Les couleurs s’échelonnent sur une échelle allant du rouge foncé au rouge clair, représentant un état de faible saturation en aragonite (0 à 1), en passant par le blanc (valeur de 1), puis du bleu clair au bleu foncé, représentant un état de forte saturation en aragonite (jusqu’à 4). Sur la carte, les valeurs dans le golfe du Saint-Laurent sont en rouge clair à foncé, tandis que celles sur le plateau néo-écossais et au large de Terre-Neuve sont principalement en bleu clair avec quelques-unes en rouge clair. On voit bien que les zones plus profondes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent connaissent un état de saturation en aragonite plus faible que les autres zones.

| Latitude (°N) | Longitude (°E) | État de saturation en aragonite (Ω) |

|---|---|---|

| 43.2538 | -65.4660 | 1,2 |

| 42.7602 | -65.4833 | 1,4 |

| 42.1335 | -65.4997 | 1,5 |

| 42.0000 | -65.5097 | 1,2 |

| 41.8665 | -65.3493 | 1,0 |

| 42.4233 | -65.7458 | 1,5 |

| 42.0625 | -66.0835 | 1,6 |

| 42.1642 | -65.9685 | 1,5 |

| 42.2330 | -65.9032 | 1,4 |

| 42.2987 | -65.8398 | 1,5 |

| 42.3773 | -66.3987 | 1,4 |

| 44.4033 | -63.4257 | 1,1 |

| 44.2683 | -63.3097 | 1,3 |

| 43.8802 | -62.8823 | 1,4 |

| 43.4828 | -62.4603 | 1,3 |

| 43.1862 | -62.0948 | 1,7 |

| 42.9322 | -61.8377 | 1,3 |

| 42.8365 | -61.7382 | 1,0 |

| 42.4738 | -61.4362 | 1,1 |

| 43.7810 | -57.8350 | 1,0 |

| 44.1138 | -58.1755 | 1,2 |

| 44.8162 | -58.8493 | 1,0 |

| 45.1525 | -59.1825 | 1,0 |

| 45.4908 | -59.5175 | 1,0 |

| 45.6587 | -59.7067 | 1,0 |

| 45.8257 | -59.8462 | 1,4 |

| 46.9580 | -60.2163 | 1,1 |

| 47.0203 | -60.1152 | 1,0 |

| 47.1068 | -59.9892 | 1,0 |

| 47.2687 | -59.7837 | 0,9 |

| 47.4418 | -59.5547 | 0,9 |

| 47.5828 | -59.3417 | 1,1 |

| 46.7085 | -58.4428 | 1,0 |

| 48.6740 | -68.5768 | 0,5 |

| 48.5013 | -64.0823 | 0,7 |

| 48.9388 | -63.0657 | 0,8 |

| 47.7747 | -64.0338 | 0,6 |

| 47.6648 | -63.7508 | 0,6 |

| 47.5030 | -63.2495 | 0,5 |

| 47.3327 | -62.7515 | 0,6 |

| 47.1673 | -62.2503 | 0,9 |

| 47.0003 | -61.7498 | 1,0 |

| 46.9163 | -61.5003 | 0,9 |

| 46.8315 | -61.2518 | 0,9 |

| 46.7412 | -61.0000 | 0,9 |

| 48.1463 | -60.1092 | 0,9 |

| 48.2100 | -61.6065 | 0,7 |

| 48.5013 | -61.3083 | 0,8 |

| 48.7938 | -60.9718 | 0,7 |

| 49.5028 | -60.7925 | 0,8 |

| 50.0968 | -59.9150 | 0,8 |

| 49.8500 | -59.4520 | 0,7 |

| 49.5997 | -58.9643 | 0,8 |

| 49.3468 | -58.5033 | 0,8 |

| 50.1758 | -58.4488 | 0,6 |

| 50.8142 | -58.6187 | 0,7 |

| 51.3858 | -56.7537 | 1,2 |

| 49.6730 | -61.8347 | 0,7 |

| 49.8322 | -62.9465 | 0,5 |

| 49.6690 | -64.4198 | 0,7 |

| 49.4320 | -64.6147 | 0,7 |

| 49.2200 | -64.8047 | 0,5 |

| 49.2473 | -66.2105 | 0,5 |

| 49.5520 | -66.2337 | 0,6 |

| 49.8833 | -66.2698 | 0,5 |

| 50.0490 | -66.2793 | 0,6 |

| 49.1520 | -67.2665 | 0,5 |

| 48.6308 | -68.5327 | 0,5 |

| 48.7833 | -68.7077 | 0,5 |

| 48.1158 | -69.5565 | 0,5 |

| 48.2650 | -69.3668 | 0,5 |

| 46.9067 | -54.6750 | 1,0 |

| 46.7737 | -55.6190 | 1,2 |

| 46.5000 | -52.8500 | 0,9 |

| 46.0700 | -52.5000 | 0,9 |

| 45.4583 | -52.0000 | 1,1 |

| 44.7250 | -51.3950 | 0,9 |

| 43.6333 | -50.5167 | 1,2 |

| 42.8500 | -49.8867 | 1,3 |

| 42.5883 | -49.6833 | 0,9 |

| 42.0817 | -49.2700 | 0,8 |

| 47.0000 | -43.0000 | 0,7 |

| 47.0000 | -43.8333 | 1,3 |

| 47.0000 | -44.2317 | 1,4 |

| 47.0000 | -44.7717 | 1,2 |

| 47.0000 | -45.5000 | 1,3 |

| 47.0000 | -46.0167 | 1,3 |

| 47.0000 | -46.8333 | 1,1 |

| 47.0000 | -47.2500 | 1,3 |

| 47.0000 | -49.1167 | 1,0 |

| 47.0000 | -50.0000 | 1,1 |

| 47.0000 | -51.0000 | 1,0 |

| 47.0000 | -52.0333 | 1,2 |

| 47.5467 | -52.5867 | 1,1 |

| 47.0000 | -52.7050 | 1,3 |

| 48.7333 | -52.9667 | 1,3 |

| 48.8333 | -52.6500 | 1,1 |

| 48.9167 | -52.4000 | 1,1 |

| 49.0250 | -52.0667 | 1,2 |

| 49.1900 | -51.5417 | 1,1 |

| 49.3667 | -51.0167 | 1,2 |

| 49.6833 | -50.0167 | 1,3 |

| 49.8500 | -49.5000 | 1,1 |

| 50.0000 | -49.0000 | 1,1 |

| 50.3317 | -47.9467 | 0,9 |

| 47.6300 | -52.1200 | 1,1 |

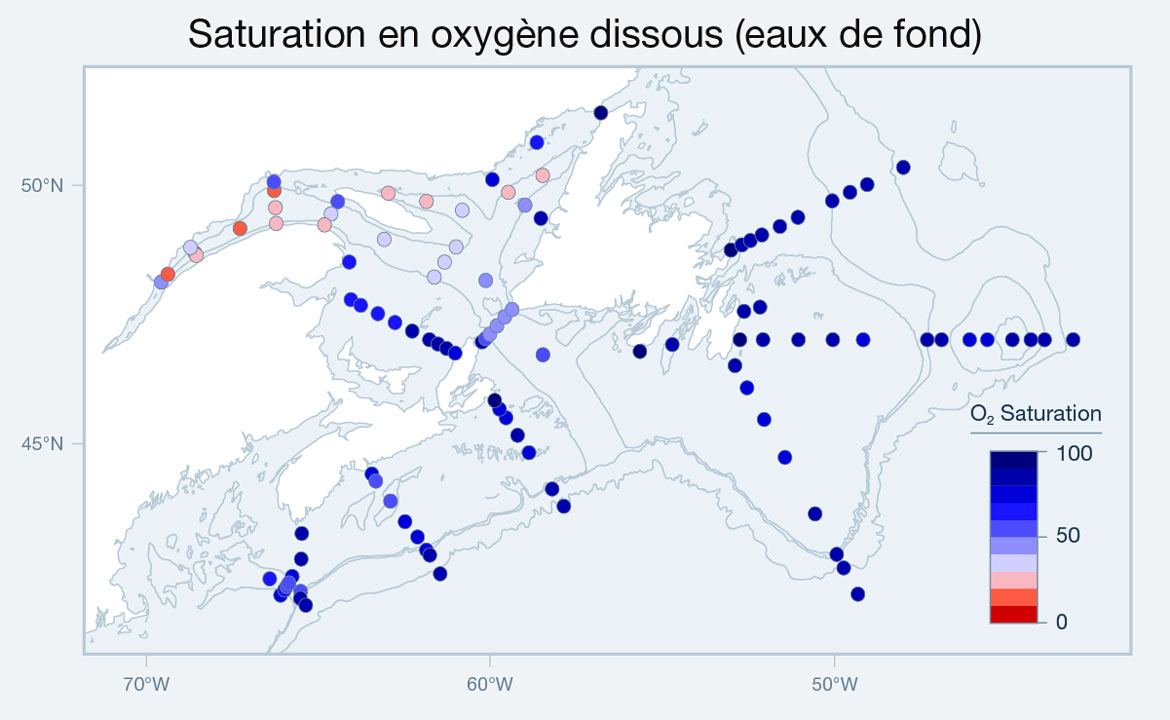

État de saturation en oxygène dissous (%) dans les eaux de fond du Canada atlantique en 2020.

Version texte

La carte couvre la zone de l’estuaire du Saint-Laurent, du golfe du Saint-Laurent, du plateau néo-écossais et de l’océan au large de l’île de Terre-Neuve. Les points de couleur représentent l’oxygène dissous en pourcentage le long des lignes qui traversent le plateau de la terre au large, ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent. Les couleurs vont du rouge foncé au rouge clair, représentant l’oxygène dissous de 0 à 30 %, jusqu’au bleu clair à foncé, représentant l’oxygène dissous de 30 à 100 %. La plupart des points le long du plateau néo-écossais et au large de Terre-Neuve sont des nuances d’un bleu plus foncé. Dans le golfe du Saint-Laurent, il y a quelques points rouge clair et dans l’estuaire du Saint-Laurent, il y a plus de points rouge clair à plus foncé, ce qui indique qu’il s’agit d’une zone où les niveaux d’oxygène sont plus faibles.

| Latitude (°N) | Longitude (°E) | Saturation en oxygène dissous (%) |

|---|---|---|

| 43.2538 | -65.4660 | 85 |

| 42.7602 | -65.4833 | 85 |

| 42.1335 | -65.4997 | 52 |

| 42.0000 | -65.5097 | 82 |

| 41.8665 | -65.3493 | 83 |

| 42.4233 | -65.7458 | 70 |

| 42.0625 | -66.0835 | 75 |

| 42.1642 | -65.9685 | 60 |

| 42.2330 | -65.9032 | 60 |

| 42.2987 | -65.8398 | 56 |

| 42.3773 | -66.3987 | 65 |

| 44.4033 | -63.4257 | 79 |

| 44.2683 | -63.3097 | 58 |

| 43.8802 | -62.8823 | 54 |

| 43.4828 | -62.4603 | 74 |

| 43.1862 | -62.0948 | 78 |

| 42.9322 | -61.8377 | 71 |

| 42.8365 | -61.7382 | 84 |

| 42.4738 | -61.4362 | 84 |

| 43.7810 | -57.8350 | 84 |

| 44.1138 | -58.1755 | 82 |

| 44.8162 | -58.8493 | 79 |

| 45.1525 | -59.1825 | 83 |

| 45.4908 | -59.5175 | 78 |

| 45.6587 | -59.7067 | 73 |

| 45.8257 | -59.8462 | 91 |

| 46.9580 | -60.2163 | 83 |

| 47.0203 | -60.1152 | 54 |

| 47.1068 | -59.9892 | 45 |

| 47.2687 | -59.7837 | 45 |

| 47.4418 | -59.5547 | 43 |

| 47.5828 | -59.3417 | 48 |

| 46.7085 | -58.4428 | 56 |

| 48.6740 | -68.5768 | 15 |

| 48.5013 | -64.0823 | 64 |

| 48.9388 | -63.0657 | 36 |

| 47.7747 | -64.0338 | 69 |

| 47.6648 | -63.7508 | 70 |

| 47.5030 | -63.2495 | 65 |

| 47.3327 | -62.7515 | 68 |

| 47.1673 | -62.2503 | 80 |

| 47.0003 | -61.7498 | 83 |

| 46.9163 | -61.5003 | 81 |

| 46.8315 | -61.2518 | 81 |

| 46.7412 | -61.0000 | 78 |

| 48.1463 | -60.1092 | 45 |

| 48.2100 | -61.6065 | 31 |

| 48.5013 | -61.3083 | 39 |

| 48.7938 | -60.9718 | 32 |

| 49.5028 | -60.7925 | 32 |

| 50.0968 | -59.9150 | 78 |

| 49.8500 | -59.4520 | 27 |

| 49.5997 | -58.9643 | 43 |

| 49.3468 | -58.5033 | 82 |

| 50.1758 | -58.4488 | 25 |

| 50.8142 | -58.6187 | 70 |

| 51.3858 | -56.7537 | 96 |

| 49.6730 | -61.8347 | 25 |

| 49.8322 | -62.9465 | 26 |

| 49.6690 | -64.4198 | 57 |

| 49.4320 | -64.6147 | 32 |

| 49.2200 | -64.8047 | 21 |

| 49.2473 | -66.2105 | 28 |

| 49.5520 | -66.2337 | 22 |

| 49.8833 | -66.2698 | 17 |

| 50.0490 | -66.2793 | 55 |

| 49.1520 | -67.2665 | 16 |

| 48.6308 | -68.5327 | 22 |

| 48.7833 | -68.7077 | 31 |

| 48.1158 | -69.5565 | 40 |

| 48.2650 | -69.3668 | 15 |

| 46.9067 | -54.6750 | 85 |

| 46.7737 | -55.6190 | 94 |

| 46.5000 | -52.8500 | 87 |

| 46.0700 | -52.5000 | 78 |

| 45.4583 | -52.0000 | 73 |

| 44.7250 | -51.3950 | 71 |

| 43.6333 | -50.5167 | 86 |

| 42.8500 | -49.8867 | 86 |

| 42.5883 | -49.6833 | 84 |

| 42.0817 | -49.2700 | 84 |

| 47.0000 | -43.0000 | 85 |

| 47.0000 | -43.8333 | 84 |

| 47.0000 | -44.2317 | 82 |

| 47.0000 | -44.7717 | 80 |

| 47.0000 | -45.5000 | 77 |

| 47.0000 | -46.0167 | 78 |

| 47.0000 | -46.8333 | 88 |

| 47.0000 | -47.2500 | 87 |

| 47.0000 | -49.1167 | 77 |

| 47.0000 | -50.0000 | 80 |

| 47.0000 | -51.0000 | 80 |

| 47.0000 | -52.0333 | 85 |

| 47.5467 | -52.5867 | 85 |

| 47.0000 | -52.7050 | 94 |

| 48.7333 | -52.9667 | 95 |

| 48.8333 | -52.6500 | 84 |

| 48.9167 | -52.4000 | 81 |

| 49.0250 | -52.0667 | 80 |

| 49.1900 | -51.5417 | 80 |

| 49.3667 | -51.0167 | 81 |

| 49.6833 | -50.0167 | 89 |

| 49.8500 | -49.5000 | 89 |

| 50.0000 | -49.0000 | 85 |

| 50.3317 | -47.9467 | 86 |

| 47.6300 | -52.1200 | 87 |

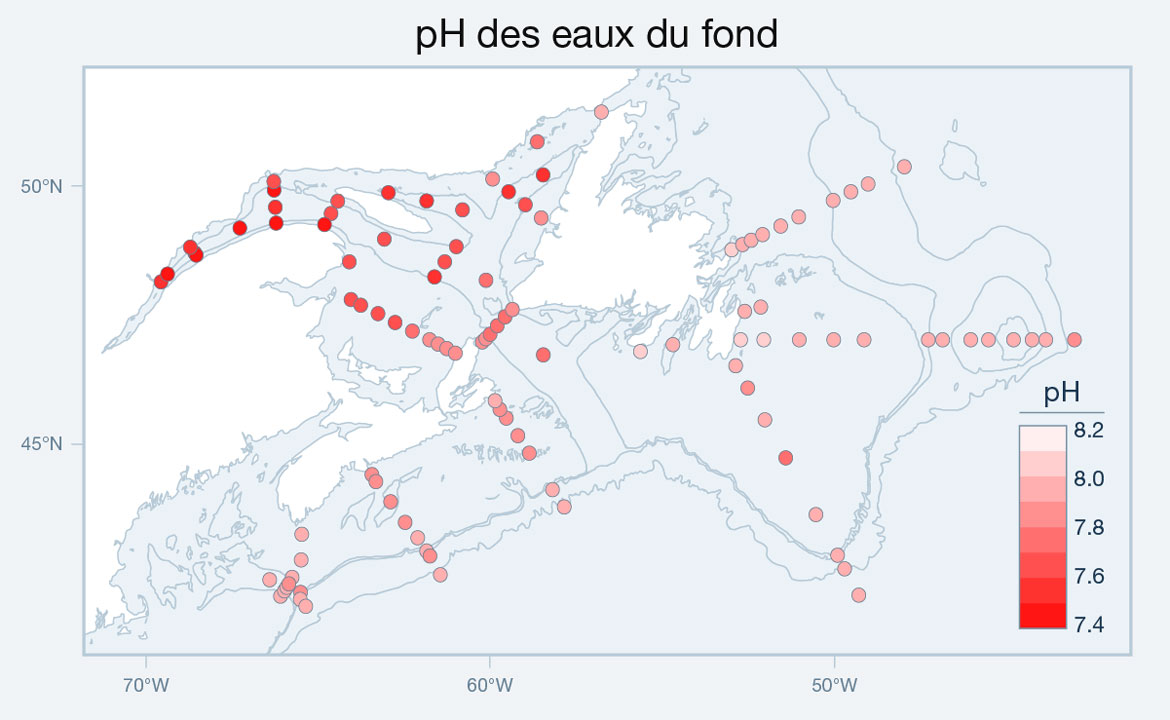

État de saturation pH dans les eaux de fond du Canada atlantique en 2020.

Version texte

| Latitude (°N) | Longitude (°E) | pH |

|---|---|---|

| 43.2538 | -65.4660 | 7,92 |

| 42.7602 | -65.4833 | 7,94 |

| 42.1335 | -65.4997 | 7,90 |

| 42.0000 | -65.5097 | 7,97 |

| 41.8665 | -65.3493 | 7,95 |

| 42.4233 | -65.7458 | 7,90 |

| 42.0625 | -66.0835 | 7,93 |

| 42.1642 | -65.9685 | 7,91 |

| 42.2330 | -65.9032 | 7,90 |

| 42.2987 | -65.8398 | 7,90 |

| 42.3773 | -66.3987 | 7,91 |

| 44.4033 | -63.4257 | 7,88 |

| 44.2683 | -63.3097 | 7,85 |

| 43.8802 | -62.8823 | 7,87 |

| 43.4828 | -62.4603 | 7,90 |

| 43.1862 | -62.0948 | 7,96 |

| 42.9322 | -61.8377 | 7,93 |

| 42.8365 | -61.7382 | 7,89 |

| 42.4738 | -61.4362 | 7,97 |

| 43.7810 | -57.8350 | 7,95 |

| 44.1138 | -58.1755 | 7,95 |

| 44.8162 | -58.8493 | 7,89 |

| 45.1525 | -59.1825 | 7,88 |

| 45.4908 | -59.5175 | 7,87 |

| 45.6587 | -59.7067 | 7,85 |

| 45.8257 | -59.8462 | 7,97 |

| 46.9580 | -60.2163 | 7,90 |

| 47.0203 | -60.1152 | 7,80 |

| 47.1068 | -59.9892 | 7,78 |

| 47.2687 | -59.7837 | 7,77 |

| 47.4418 | -59.5547 | 7,75 |

| 47.5828 | -59.3417 | 7,81 |

| 46.7085 | -58.4428 | 7,79 |

| 48.6740 | -68.5768 | 7,46 |

| 48.5013 | -64.0823 | 7,69 |

| 48.9388 | -63.0657 | 7,66 |

| 47.7747 | -64.0338 | 7,70 |

| 47.6648 | -63.7508 | 7,70 |

| 47.5030 | -63.2495 | 7,64 |

| 47.3327 | -62.7515 | 7,67 |

| 47.1673 | -62.2503 | 7,78 |

| 47.0003 | -61.7498 | 7,83 |

| 46.9163 | -61.5003 | 7,81 |

| 46.8315 | -61.2518 | 7,82 |

| 46.7412 | -61.0000 | 7,80 |

| 48.1463 | -60.1092 | 7,71 |

| 48.2100 | -61.6065 | 7,60 |

| 48.5013 | -61.3083 | 7,67 |

| 48.7938 | -60.9718 | 7,62 |

| 49.5028 | -60.7925 | 7,64 |

| 50.0968 | -59.9150 | 7,80 |

| 49.8500 | -59.4520 | 7,60 |

| 49.5997 | -58.9643 | 7,66 |

| 49.3468 | -58.5033 | 7,82 |

| 50.1758 | -58.4488 | 7,57 |

| 50.8142 | -58.6187 | 7,74 |

| 51.3858 | -56.7537 | 7,96 |

| 49.6730 | -61.8347 | 7,58 |

| 49.8322 | -62.9465 | 7,51 |

| 49.6690 | -64.4198 | 7,68 |

| 49.4320 | -64.6147 | 7,63 |

| 49.2200 | -64.8047 | 7,49 |

| 49.2473 | -66.2105 | 7,49 |

| 49.5520 | -66.2337 | 7,55 |

| 49.8833 | -66.2698 | 7,49 |

| 50.0490 | -66.2793 | 7,62 |

| 49.1520 | -67.2665 | 7,49 |

| 48.6308 | -68.5327 | 7,47 |

| 48.7833 | -68.7077 | 7,51 |

| 48.1158 | -69.5565 | 7,53 |

| 48.2650 | -69.3668 | 7,45 |

| 46.9067 | -54.6750 | 7,94 |

| 46.7737 | -55.6190 | 8,01 |

| 46.5000 | -52.8500 | 7,91 |

| 46.0700 | -52.5000 | 7,88 |

| 45.4583 | -52.0000 | 7,92 |

| 44.7250 | -51.3950 | 7,80 |

| 43.6333 | -50.5167 | 7,95 |

| 42.8500 | -49.8867 | 7,96 |

| 42.5883 | -49.6833 | 7,94 |

| 42.0817 | -49.2700 | 7,92 |

| 47.0000 | -43.0000 | 7,89 |

| 47.0000 | -43.8333 | 7,96 |

| 47.0000 | -44.2317 | 7,97 |

| 47.0000 | -44.7717 | 7,90 |

| 47.0000 | -45.5000 | 7,95 |

| 47.0000 | -46.0167 | 7,94 |

| 47.0000 | -46.8333 | 7,94 |

| 47.0000 | -47.2500 | 7,99 |

| 47.0000 | -49.1167 | 7,90 |

| 47.0000 | -50.0000 | 7,95 |

| 47.0000 | -51.0000 | 7,94 |

| 47.0000 | -52.0333 | 8,00 |

| 47.5467 | -52.5867 | 7,97 |

| 47.0000 | -52.7050 | 8,03 |

| 48.7333 | -52.9667 | 8,04 |

| 48.8333 | -52.6500 | 7,96 |

| 48.9167 | -52.4000 | 7,92 |

| 49.0250 | -52.0667 | 7,97 |

| 49.1900 | -51.5417 | 7,92 |

| 49.3667 | -51.0167 | 7,93 |

| 49.6833 | -50.0167 | 7,98 |

| 49.8500 | -49.5000 | 7,96 |

| 50.0000 | -49.0000 | 7,96 |

| 50.3317 | -47.9467 | 7,96 |

| 47.6300 | -52.1200 | 7,98 |

Télécharger l’ensemble de données à partir du dépôt de données de la recherche fédérée Ocean carbonate parameters on the Canadian Atlantic Continental Shelf.

La vie dans l’Atlantique : Nutriments et plancton

Les conditions se sont rapprochées de la moyenne avec une augmentation des nitrates en profondeur, du phytoplancton et des copépodes du genre Calanus.

| - | Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|---|

| Des conditions plus moyennes | Nitrates en profondeur (50 à 150 m) | Augmentation à un niveau proche de la moyenne en 2019 et 2020 | GSL PNE PTNL |

| Chlorophylle a | Proche de la moyenne ou au-dessus | GSL, PTNL | |

| Proche de la moyenne ou en dessous | PNE | ||

| Calanus finmarchicus | Rebond et niveau proche de la moyenne après le creux record de 2015 | GSL, PNE, PTNL | |

| Pseudocalanus spp. | Diminution jusqu’à un niveau proche de la moyenne après le maximum de 2015 | GSL, PNE, PTNL | |

| - | Non-copépodes | Déclin progressif après le pic de 2015 | GSL, PNE, PTNL |

Le nitrate (NO3-) est une forme inorganique soluble naturelle de l’azote et un élément nutritif clé nécessaire à la croissance du phytoplancton.

Le phytoplancton est composé d’algues microscopiques et de bactéries qui réalisent la photosynthèse dans les eaux de surface. La chlorophylle a est le principal pigment vert du phytoplancton qui facilite la photosynthèse.

Le zooplancton est composé d’une grande variété de petits animaux qui dérivent dans la colonne d’eau et consomment du phytoplancton et d’autres espèces de zooplancton.

La biomasse est une mesure de la quantité d’une plante ou d’un animal en fonction de sa masse.

La productivité désigne la quantité de biomasse générée dans un écosystème pendant une période donnée.

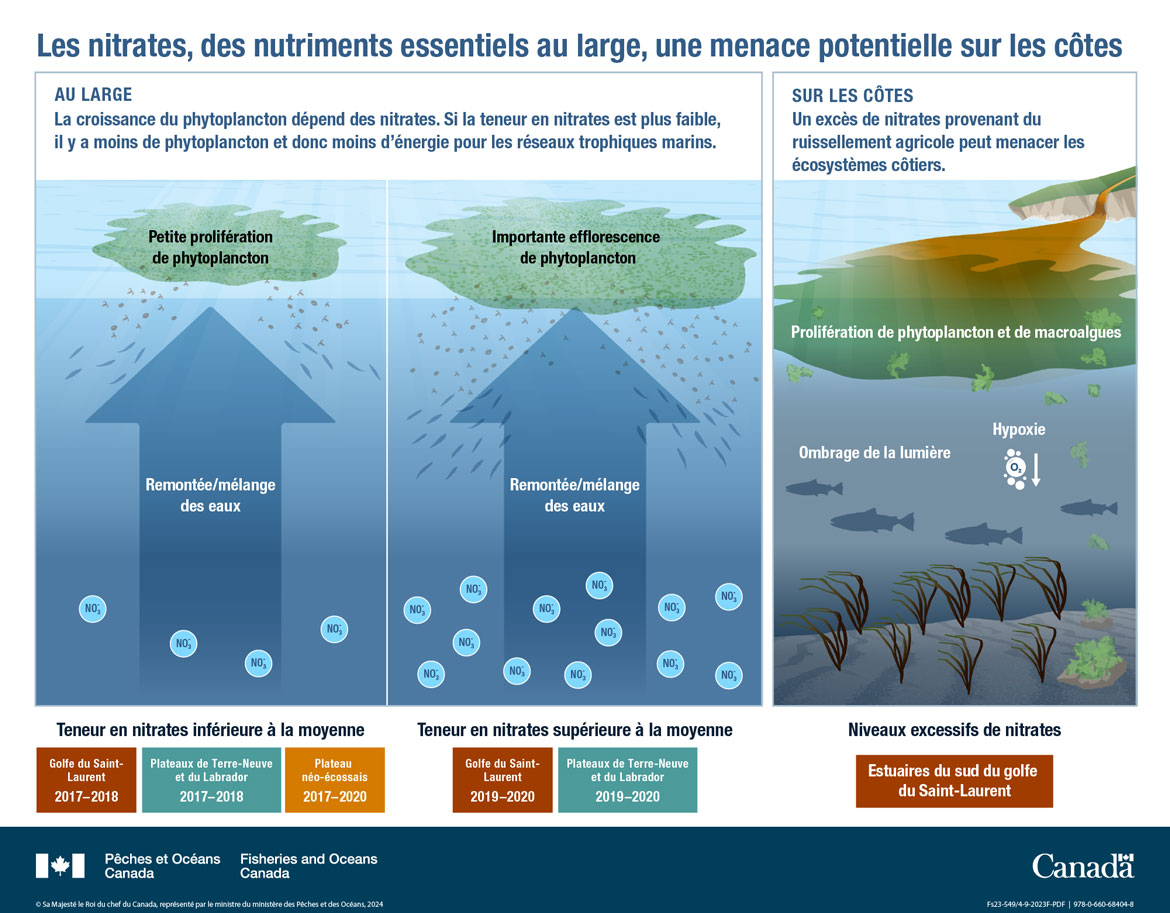

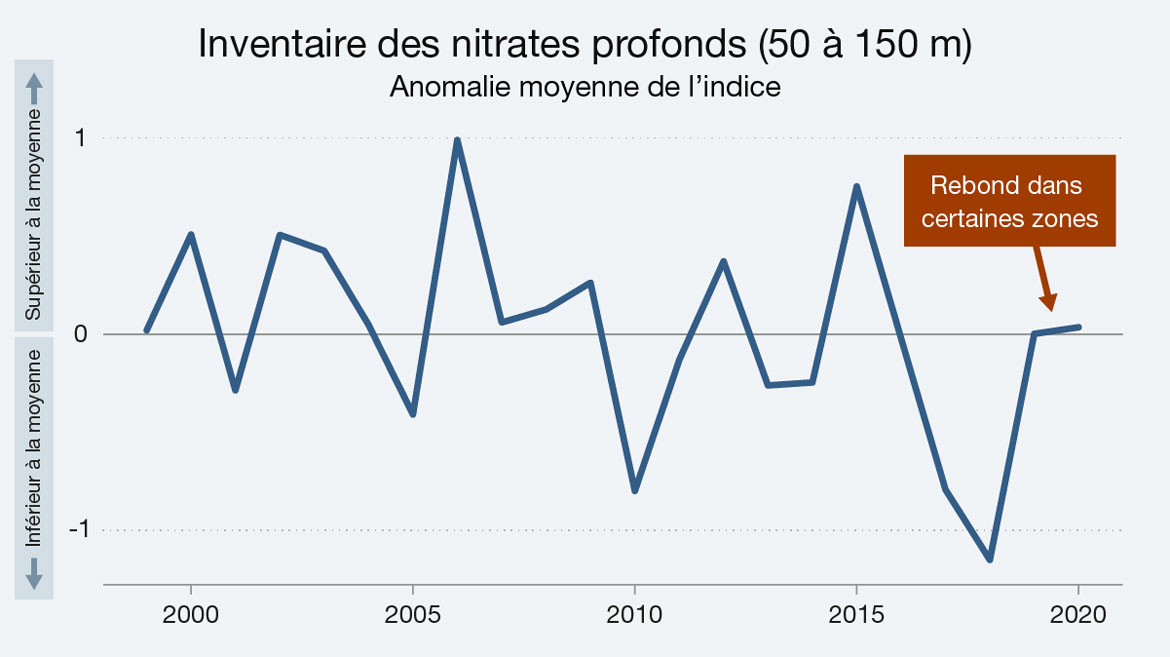

Nitrates

Le réchauffement mondial des eaux a modifié la circulation océanique, et par conséquent la quantité de nutriments qui arrivent dans les eaux du Canada atlantique. Un fort brassage dû au vent à la fin de l’automne et pendant les mois d’hiver fait remonter le nitrate (NO3-) – un nutriment essentiel qui alimente la croissance du phytoplancton – vers la surface où il est disponible pour la production de phytoplancton lorsque la colonne d’eau se stabilise et que la lumière augmente au printemps. En 2017 et 2018, les concentrations de nitrates en profondeur étaient inférieures à la moyenne dans la plupart des biorégions de l’Atlantique; toutefois, elles sont remontées au-dessus de la moyenne dans le golfe du Saint-Laurent et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador en 2019 et 2020. Ces variations annuelles des concentrations de nitrates en profondeur sont liées à la variabilité de la circulation océanique dans les trois biorégions.

Sur le littoral, des nitrates arrivent également dans l’océan à partir de sources terrestres et côtières, telles que l’agriculture, les eaux usées et l’aquaculture. Ce type de pollution est généralement faible dans les biorégions de l’Atlantique, sauf dans l’estuaire du Saint-Laurent et certains autres estuaires du golfe du Saint-Laurent, où l’utilisation de longue date d’engrais dans le paysage environnant a entraîné des taux élevés de charge en nitrate dans la zone côtière.

Indice des nitrates en profondeur (de 50 à 150 m) de 2000 à 2020.

Version texte

L’axe des ordonnées représente les valeurs des nitrates en profondeur inférieures à la moyenne dans la moitié inférieure (0 et en dessous) et supérieures à la moyenne dans la moitié supérieure du graphique (0 et au-dessus). L’indice fluctue dans le temps avec une diminution après 2015. Les valeurs augmentent à nouveau en 2019 et 2020. Des nitrates en profondeur est en train de rebondir dans certaines zones.

| Année | Nitrates en profondeur Anomalie de l’indice moyen |

|---|---|

| 1999 | 0,0 |

| 2000 | 0,5 |

| 2001 | -0,3 |

| 2002 | 0,5 |

| 2003 | 0,4 |

| 2004 | 0,0 |

| 2005 | -0,4 |

| 2006 | 1,0 |

| 2007 | 0,1 |

| 2008 | 0,1 |

| 2009 | 0,3 |

| 2010 | -0,8 |

| 2011 | -0,1 |

| 2012 | 0,4 |

| 2013 | -0,3 |

| 2014 | -0,2 |

| 2015 | 0,8 |

| 2016 | 0,0 |

| 2017 | -0,8 |

| 2018 | -1,1 |

| 2019 | 0,0 |

| 2020 | 0,0 |

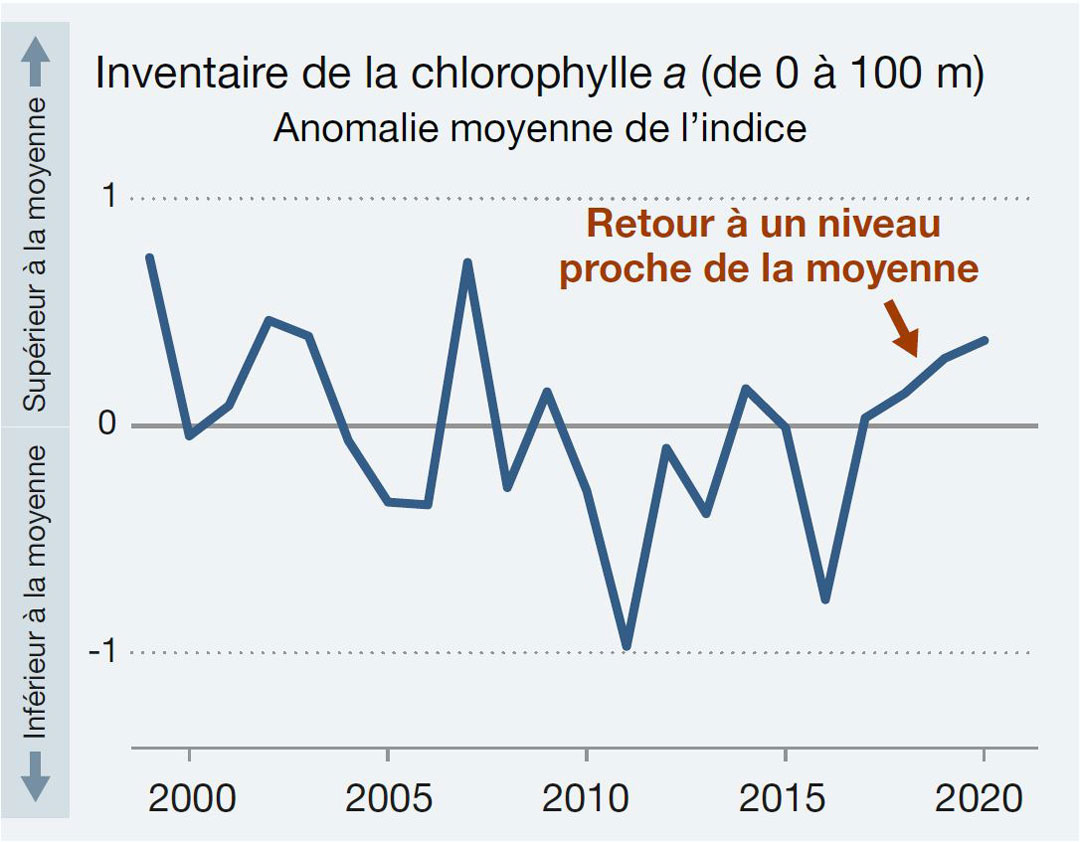

Phytoplancton

Le phytoplancton est à la base de nombreux écosystèmes marins et constitue une source de nourriture essentielle pour le zooplancton et d’autres animaux. Il se développe rapidement et prolifère lorsque la combinaison de température, de lumière et de nutriments devient favorable. Dans l’Atlantique, ces pics d’abondance se produisent au printemps et à l’automne, jusqu’à ce qu’ils soient consommés par le zooplancton ou que les conditions deviennent défavorables.

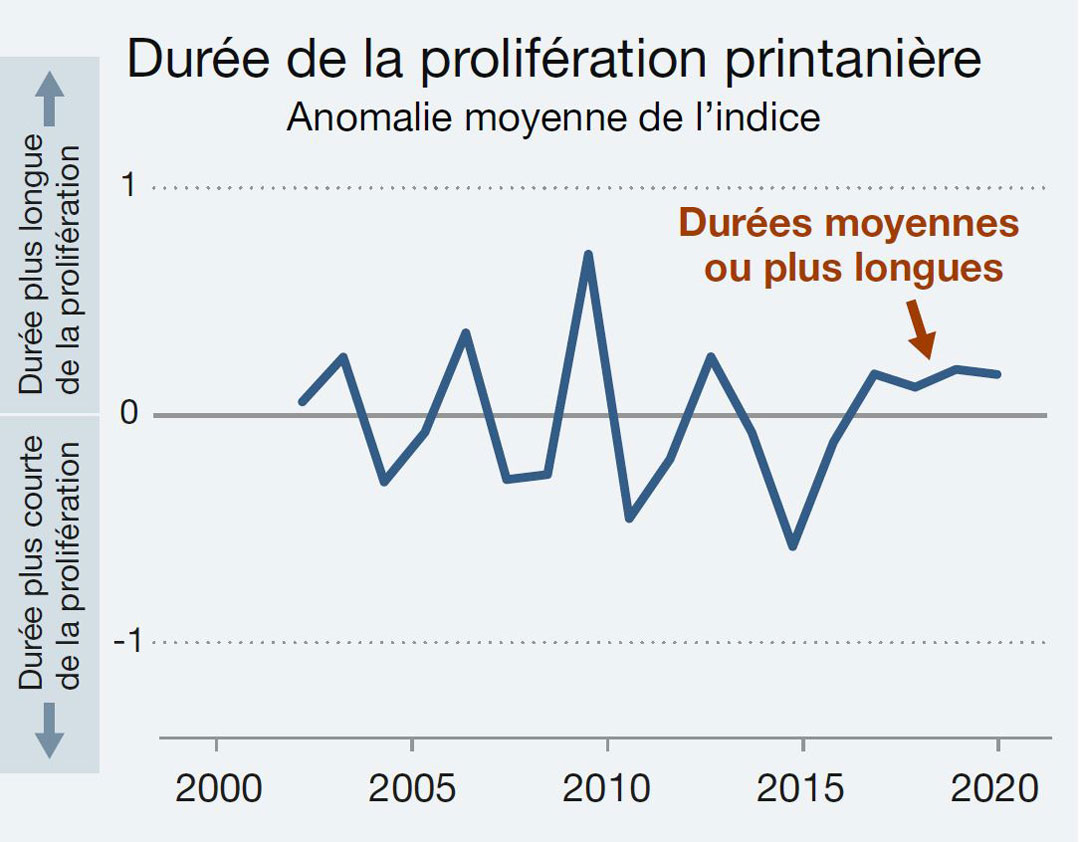

Depuis 2017, le début de la prolifération printanière est proche de la moyenne ou plus tardif que la moyenne dans l’ensemble de l’Atlantique et a une durée moyenne ou plus longue que la moyenne. La biomasse du phytoplancton dans les eaux de mer extracôtières ouverte est proche ou au-dessus de la moyenne sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador et dans le golfe du Saint-Laurent, et proche ou en dessous de la moyenne sur le plateau néo-écossais. L’intensité de la prolifération printanière n’a pas été régulière; elle était plus intense en 2018 et 2019 et proche de la moyenne en 2020.

Le moment, la durée et l’ampleur des proliférations de phytoplancton ont des répercussions sur la manière dont l’énergie circule dans les réseaux trophiques marins. La biomasse du phytoplancton détermine la quantité de nourriture disponible pour le zooplancton.

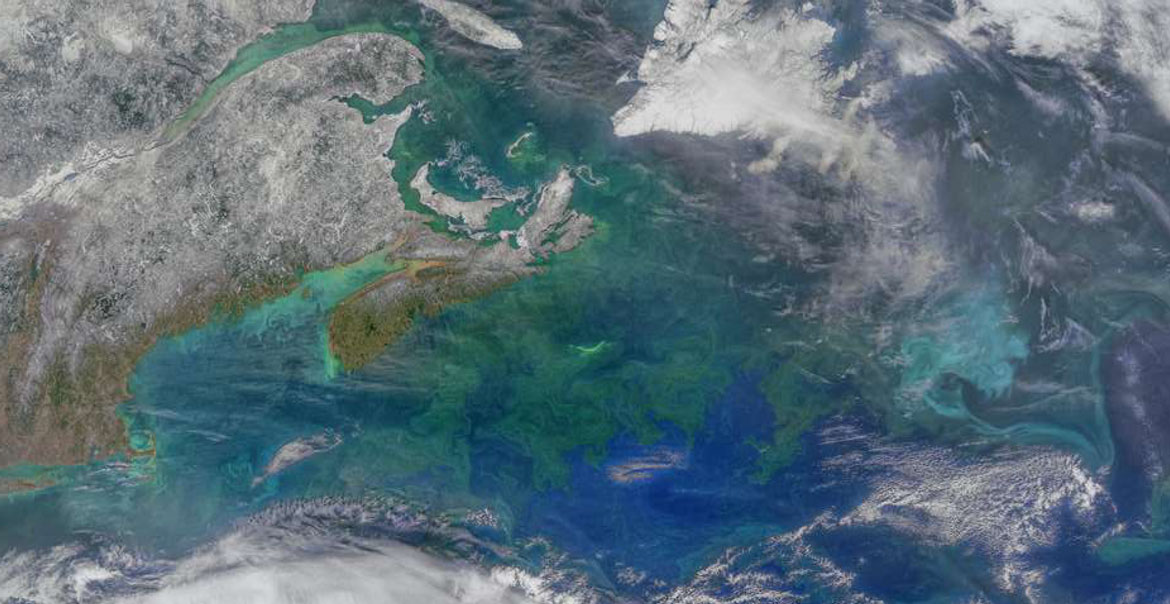

En vedette : La mesure du phytoplancton en mer et depuis l’espace

La concentration de chlorophylle a dans l’eau de mer est utilisée comme indicateur de la mesure de la biomasse du phytoplancton. On utilise conjointement les échantillons d’eau prélevés par des navires lors des relevés de recherche et les observations de la couleur de l’océan effectuées par les satellites pour estimer la biomasse globale du phytoplancton ainsi que le moment, la durée et l’ampleur de ses proliférations.

Des échantillons ponctuels prélevés depuis des navires à des emplacements définis et à des périodes précises permettent d’estimer la biomasse et d’interpréter les données satellitaires. Les différents types de phytoplancton contiennent des quantités différentes de chlorophylle a et d’autres pigments, de sorte que les capteurs satellitaires, tels que le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne du satellite Aqua (MODIS-Aqua) de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), leur attribuent des couleurs différentes. Les échantillons d'océan de phytoplancton peuvent être comparés aux observations de la couleur de l'océan résultant de la présence de chlorophylle a, obtenues tout au long de l'année et couvrant de vastes zones de l'océan, afin d'acquérir des informations importantes sur la saisonnalité des proliférations de phytoplancton.

Tendance de la chlorophylle a (un indicateur du phytoplancton) dans la partie supérieure de la colonne d’eau des eaux du Canada atlantique de 2000 à 2020, mesurée selon les données des relevés de recherche.

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’anomalie de l’indice moyen, de -1 à 1, avec une valeur inférieure à la moyenne dans la moitié inférieure du graphique (0 et en dessous) et une valeur supérieure à la moyenne dans la moitié supérieure du graphique (0 et au-dessus). La ligne représentant l’inventaire de la chlorophylle a fluctue dans le temps et est essentiellement en dessous de la moyenne de 2010 à 2017. Elle est au-dessus de la moyenne jusqu’en 2020. Elle est revenue à une valeur proche de la moyenne.

| Année | Anomalie de l’indice moyen de la chlorophylle a |

|---|---|

| 1999 | 0,7 |

| 2000 | 0,0 |

| 2001 | 0,1 |

| 2002 | 0,5 |

| 2003 | 0,4 |

| 2004 | -0,1 |

| 2005 | -0,3 |

| 2006 | -0,3 |

| 2007 | 0,7 |

| 2008 | -0,3 |

| 2009 | 0,1 |

| 2010 | -0,3 |

| 2011 | -1,0 |

| 2012 | -0,1 |

| 2013 | -0,4 |

| 2014 | 0,2 |

| 2015 | 0,0 |

| 2016 | -0,8 |

| 2017 | 0,0 |

| 2018 | 0,1 |

| 2019 | 0,3 |

| 2020 | 0,4 |

Durée de la prolifération printanière du phytoplancton dans le Canada atlantique, calculée à partir des observations par télédétection de la couleur de l’océan entre 2003 et 2020.

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’anomalie de l’indice moyen, de -1 à 1, avec une durée plus courte de la prolifération dans la moitié inférieure du graphique (0 et en dessous) et une durée plus longue de la prolifération dans la moitié supérieure du graphique (0 et au-dessus). La ligne bleue représentant la durée de la prolifération fluctue dans le temps et reste au-dessus de la moyenne de 2017 à 2020. Le graphique indique des durées moyennes ou plus longues au cours de cette période récente.

| Année | Anomalie de la durée moyenne de la prolifération printanière |

|---|---|

| 2003 | 0,1 |

| 2004 | 0,3 |

| 2005 | -0,3 |

| 2006 | -0,1 |

| 2007 | 0,4 |

| 2008 | -0,3 |

| 2009 | -0,3 |

| 2010 | 0,7 |

| 2011 | -0,5 |

| 2012 | -0,2 |

| 2013 | 0,3 |

| 2014 | -0,1 |

| 2015 | -0,6 |

| 2016 | -0,1 |

| 2017 | 0,2 |

| 2018 | 0,1 |

| 2019 | 0,2 |

| 2020 | 0,2 |

Depuis 2003, les observations de la chlorophylle a en surface à partir des satellites ont permis aux scientifiques de suivre le cycle saisonnier du phytoplancton océanique et les caractéristiques de la prolifération printanière du phytoplancton dans le Canada atlantique. Images composites Aqua/MODIS obtenues le 22 mars 2021. NASA.

Zooplancton

Le zooplancton est le principal consommateur de phytoplancton et représente un maillon essentiel pour les animaux marins de plus grande taille. Le zooplancton plus gros et plus gras constitue une source d’énergie plus efficace – les animaux obtiennent plus de nourriture en consacrant moins de temps et d’efforts à l’alimentation, ce qui influence leur croissance potentielle et leur santé.

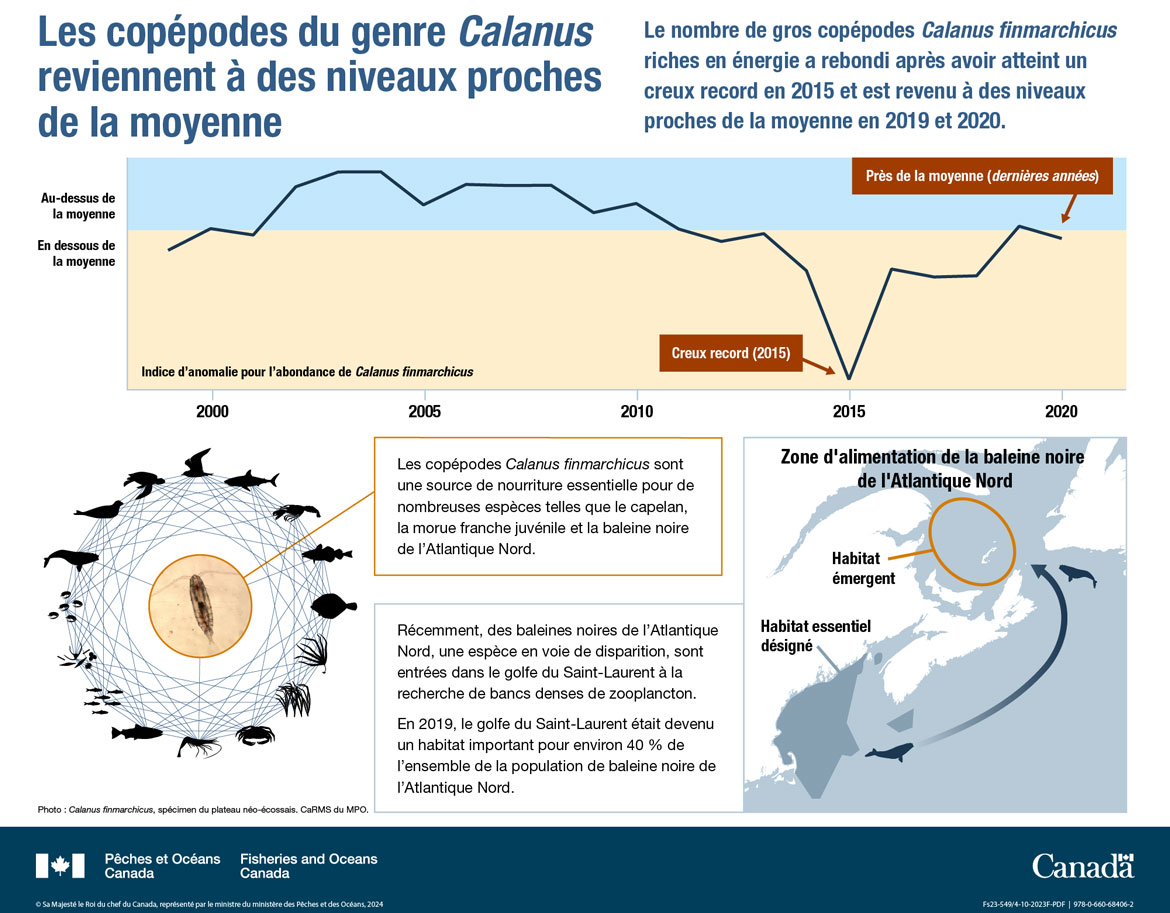

De 2018 à 2020, la biomasse globale de zooplancton a atteint des niveaux proches de la moyenne dans l’ensemble de l’Atlantique, en augmentation par rapport aux niveaux inférieurs à la moyenne enregistrés entre 2010 et 2017. L’abondance du grand copépode riche en énergie Calanus finmarchicus a également rebondi, passant d’un creux record en 2015 à des niveaux proches de la moyenne en 2018. Des augmentations se produisent dans certaines zones de chaque biorégion, mais pas dans toutes. En contrepartie, les espèces de copépodes plus petites et moins énergétiques (Pseudocalanus spp.) ont diminué pour se rapprocher de la moyenne dans toutes les biorégions de l’Atlantique entre 2016 et 2020, après avoir atteint un sommet record en 2015.

On utilise l’abondance globale du zooplancton et le nombre relatif d’individus par groupe d’espèces pour comprendre certains aspects de la productivité de l’écosystème, tels que les répercussions potentielles sur la santé des stocks de petits poissons pélagiques et les déplacements des baleines noires de l’Atlantique Nord.

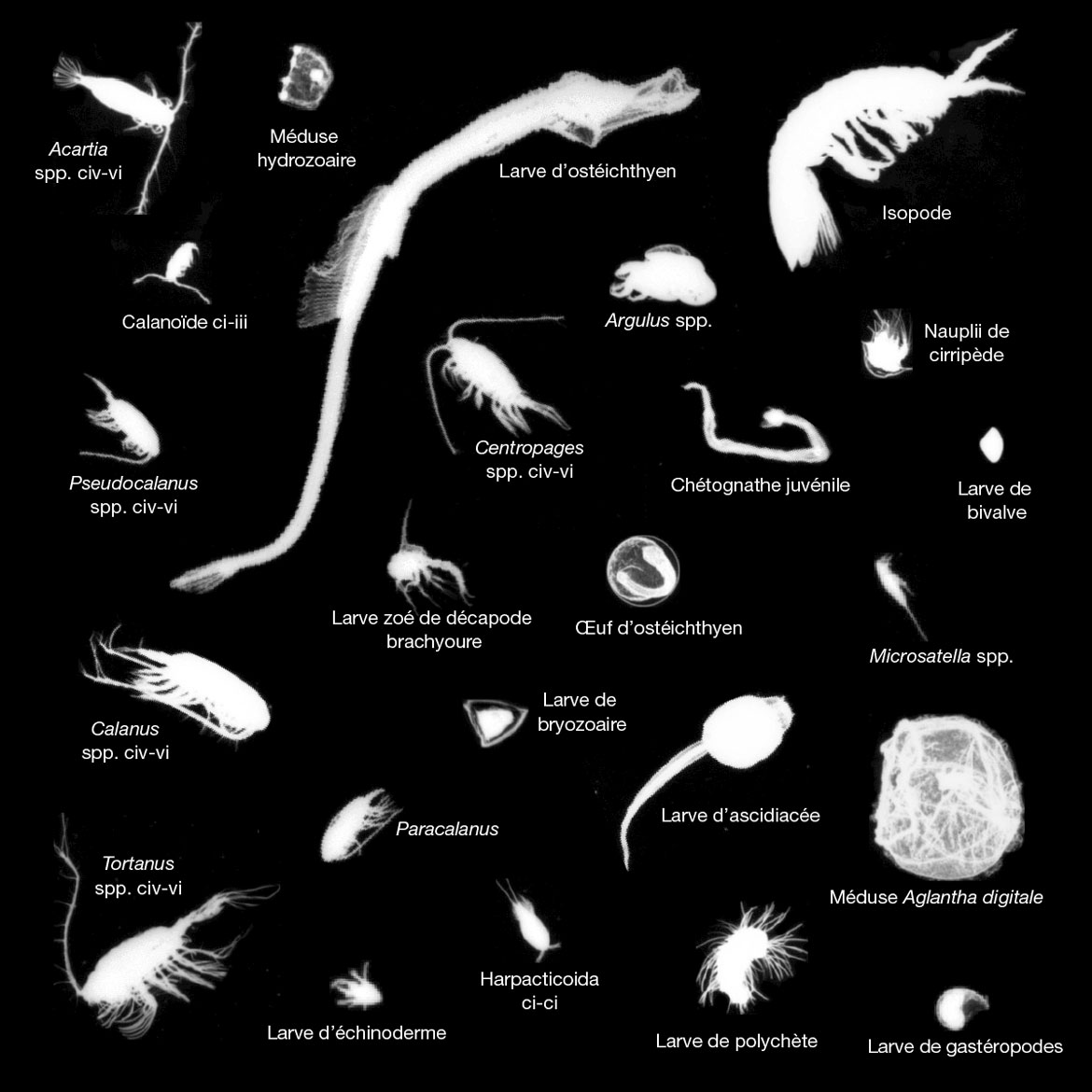

Le reste de la communauté zooplanctonique – y compris les tuniciers pélagiques et les gastéropodes, le krill, les chétognathes, les cnidaires et les formes larvaires des mollusques, des cirripèdes, des vers, des échinodermes et des poissons – dérive et se développe dans les couches supérieures de l’océan, constituant la riche diversité de la vie planctonique. L’abondance totale de ce zooplancton non-copépode a culminé en 2015, puis a progressivement diminué. Toutefois, elle est restée principalement supérieure à la moyenne sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador et dans le golfe du Saint-Laurent, et moins sur le plateau néo-écossais.

En vedette : De nouvelles techniques pour trier le zooplancton côtier

Le zooplancton est diversifié, abondant et difficile à voir à l’œil nu. Dans les eaux côtières, les scientifiques utilisent de nouvelles méthodes pour identifier ces espèces aussi rapidement et précisément que possible afin de prendre de meilleures décisions pour protéger les eaux côtières.

L’identification et la mesure du zooplancton nécessitent généralement un microscope, un répertoire des espèces existantes dans la région et beaucoup de temps. Une partie de ce processus peut être automatisée à l’aide de FlowCam®, une technologie d’imagerie automatisée qui combine l’imagerie numérique et la microscopie. La technologie FlowCam® a déjà été utilisée pour analyser le zooplancton dans l’ensemble du Canada atlantique et, au fur et à mesure que des répertoires d’espèces seront constitués, l’identification sera plus rapide et plus précise.

On a également recours à l’ADN environnemental pour identifier les espèces de zooplancton plus efficacement qu’à l’aide des méthodes traditionnelles de collecte et d’identification des animaux individuels. Si une espèce est présente dans la colonne d’eau, son ADN l’est aussi. On peut prélever et analyser l’eau de l’habitat d’une espèce pour détecter des traces d’ADN plutôt que de rechercher le zooplancton lui-même. Cette technique permet de déterminer quand différentes espèces sont présentes dans la colonne d’eau, quand elles disparaissent et quelles espèces sont présentes simultanément.

Espèces de zooplancton côtier identifiées grâce aux images FlowCam® dans le golfe du Saint-Laurent en 2020.

Version texte

- Acartia spp. civ-vi

- Méduse hydrozoaire

- Larve d’ostéichthyen

- Isopode

- Calanoïde ci-iii

- Argulus spp.

- Nauplius de cirripède

- Pseudocalanus spp. civ-vi

- Centropages spp. civ-vi

- Chétognathe juvénile

- Larve de bivalve

- Larve zoé de décapode brachyoure

- Œuf d’ostéichthyen

- Calanus spp. civ-vi

- Larve de bryozoaire

- Microsatella spp.

- Tortanus spp. civ-vi

- Paracalanus

- Larve d’ascidiacée

- Méduse Aglantha digitale

- Larve d’échinoderme

- Harpacticoida ci-ci

- Larve de polychète

- Larve de gastéropode

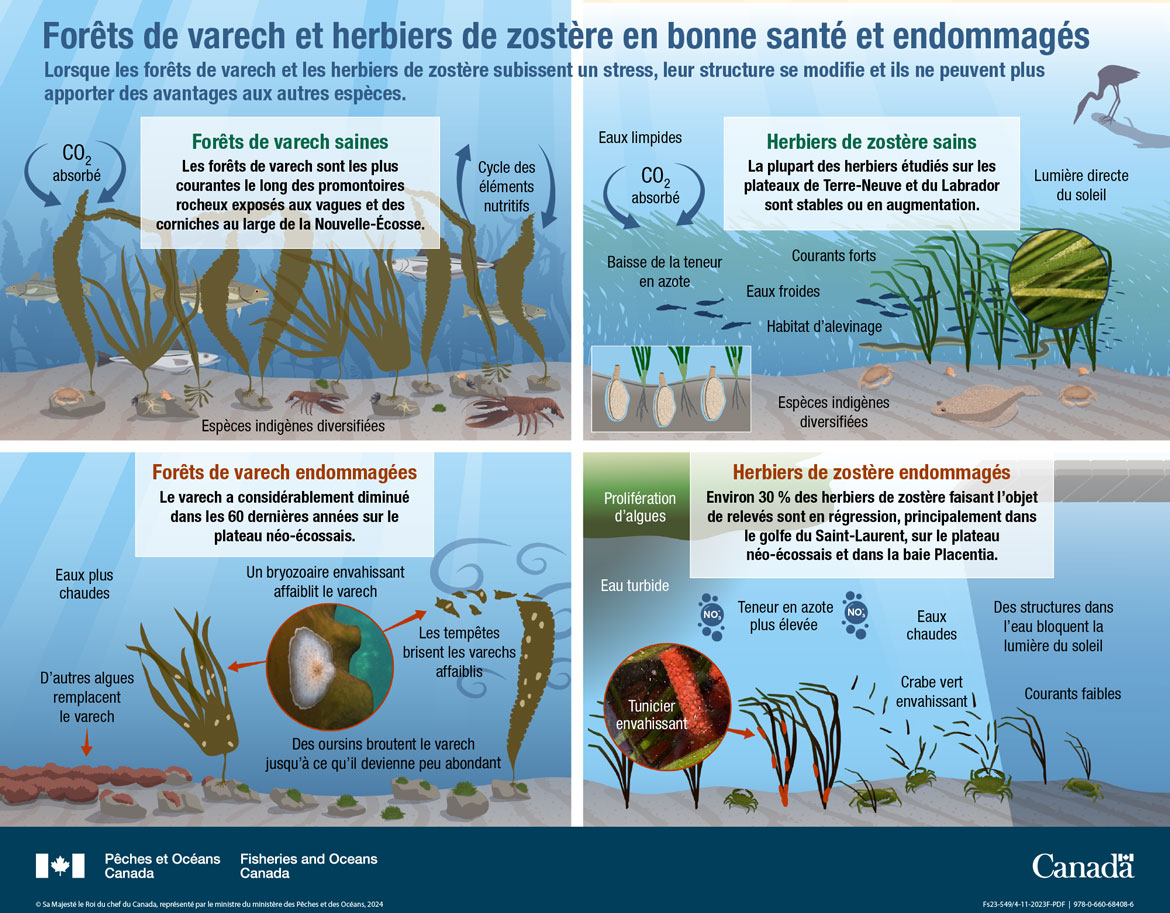

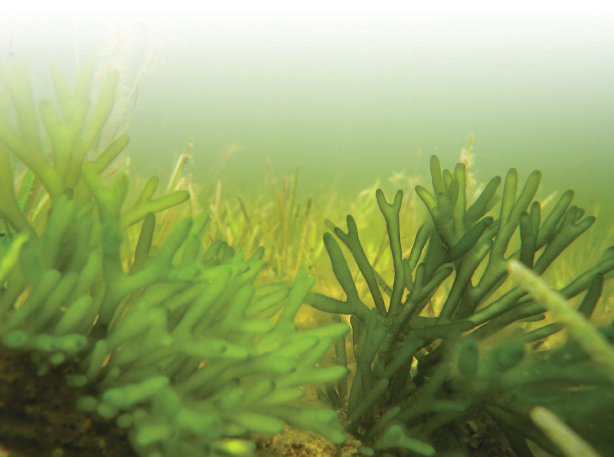

La vie dans l’Atlantique : Le varech et la zostère

Le varech et la zostère sont confrontés à un certain nombre de défis et ne sont pas en aussi bonne santé dans toutes les régions.

| Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|

| Espèces de varech | Pas de données récentes | GSL, PTNL |

| Déclin de 85 à 99 % depuis 40 à 60 ans; remplacement à certains endroits par des tapis d’algues courtes | PNE | |

| Zostère | Plus de 50 % des herbiers en diminution, les autres stables ou en hausse | GSL |

| 50 % des herbiers stables ou en augmentation, 50 % en baisse | PNE | |

| La plupart stables ou en expansion, moins en baisse | PTNL |

Le varech et la zostère qui poussent près des côtes du Canada atlantique contribuent grandement aux fonctions physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes côtiers. Ils produisent de l’oxygène, absorbent et emmagasinent le carbone dans leur structure, et fournissent des habitats d’alevinage pour les poissons juvéniles et les invertébrés. La zostère constitue également une zone tampon avec le littoral et offre un habitat stable aux invertébrés qui colonisent les fonds sablonneux.

Il existe cinq espèces dominantes de varech au Canada atlantique qui sont présentes aux mêmes emplacements et sont considérées ici comme un groupe. L’abondance des forêts de varech de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse a diminué de 85 à 99 % depuis les années 1950. Dans le golfe du Saint-Laurent, elles sont stables à une faible abondance depuis les années 1980. On connaît mal la trajectoire historique du varech dans toutes les autres parties du Canada atlantique. La disparition du varech en Nouvelle-Écosse est liée au réchauffement des températures, aux espèces envahissantes et à la concurrence avec d’autres macroalgues. Le broutage des oursins a également un impact majeur sur le varech à Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent, bien que l’on ne connaisse pas l’ampleur actuelle de cet impact.

En vedette : Les répercussions des espèces envahissantes sur le varech et la zostère

Les invasions par plusieurs espèces ont eu des effets sur le varech et la zostère sur la côte atlantique du Canada. Le membranipore, un bryozoaire envahissant, se fixe et se développe sur les lames de varech, qui sont alors affaiblies et se rompent davantage durant les tempêtes. Une fois le varech brisé, il est plus facilement remplacé par d’autres espèces envahissantes, telles que le Codium ou l’algue marine dentée. Lorsque ces concurrents se sont établis, il est très difficile d’inverser les changements, ce qui entraîne une réduction ou une perte des services écosystémiques assurés par le varech, notamment la production d’oxygène, le piégeage du carbone et l’habitat pour d’autres animaux marins.

Les tuniciers envahissants, comme le botrylloïde violet, peuvent recouvrir les lames de zostère, réduisant la croissance des pousses, la photosynthèse et la survie des pousses, détruisant ainsi les herbiers de zostère en se répandant. Il a également été démontré que les crabes verts envahissants limitent la survie des pousses de zostère en se nourrissant et en perturbant les sédiments.

Image agrandie du bryozoaire Membranipora membranacea sur la laminaire Saccharina latissima et la laitue de mer (Ulva spp.), vu à travers l’objectif d’un microscope. Erica Watson. MPO.

Le Codium envahissant (Codium fragile fragile) parmi les herbiers de zostère. Chris McKindsey. MPO.

Le botrylloïde violet envahissant (Botrylloides violaceus) qui recouvre le fucus dentelé (Fucus serratus) poussant parmi les herbiers de zostère. Chris Mills. MPO.

Colonies envahissantes de botrylloïde violet (Botrylloides violaceus) qui étouffent les feuilles de zostère. Erica Watson. DFO.

L’espèce dominante de phanérogames marines au Canada atlantique est la zostère marine et seul un petit nombre d’herbiers de zostère des biorégions de l’Atlantique ont été évalués au cours de la dernière décennie. Bien que la taille et la densité végétale de la majorité (69 %) des herbiers de zostère soient stables ou en augmentation, ces herbiers se trouvaient pour la plupart sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador. La majorité des herbiers de zostère en déclin étaient sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et dans le golfe du Saint-Laurent. La perte de zostère dans le golfe du Saint-Laurent a été liée à l’augmentation des nitrates dans l’eau, mais de nombreux autres facteurs de stress créent un environnement défavorable pour la zostère, tels que la construction côtière, les espèces envahissantes, le ruissellement des terres, le réchauffement et les tempêtes plus fréquentes. L’effet cumulatif de ces facteurs de stress peut constituer un problème encore plus grave : 26 % des herbiers de zostère étudiés sur le plateau néo-écossais et dans le sud du golfe du Saint-Laurent (sGSL) présentaient un risque plus élevé de dégradation en raison d’activités humaines multiples.

La vie dans l’Atlantique : Les grands invertébrés

Le homard d’Amérique est devenu très abondant dans tout le Canada atlantique.

| - | Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|---|

| Crustacés | Homard d’Amérique | Les débarquements totaux atteignent des sommets. | GSL, PNE, PTNL |

| Crevette nordique | Indice des relevés égal ou inférieur aux creux historiques | nGSL, PTNL | |

| Stock à l’est en meilleur santé en 2020 qu’en 2021 | PNE | ||

| Crabe des neiges | Indice des relevés variable et proche de la moyenne | sGSL | |

| Indice des relevés augmente et se rapproche de la moyenne | PTNL | ||

| Mollusques | Pétoncle géant | Débarquements stables mais sous la moyenne | GSL |

| Indices montrent que tous les stocks sont en santé. Débarquements stables et proches de la moyenne. | PNE | ||

| Encornet nordique | Prises accidentelles dans le relevé en augmentation depuis 2017 | nGSL |

Un très grand nombre d’espèces marines appartiennent au groupe des invertébrés – des coraux et éponges aux crustacés, mollusques et échinodermes – et occupent des environnements tout aussi variés. Tous les invertébrés ont une importance écologique et nombre d’entre eux sont pêchés, soit dans l’ensemble des eaux de l’Atlantique, soit dans de petites zones au sein d’une biorégion.

Lire le rapport : relevés de recherche et débarquements

L’état général des grandes espèces d’invertébrés et de poissons est présenté sous forme d’abondance, de biomasse ou d’indices élaborés à partir de relevés de recherche ou de prises des pêches commerciales. Le présent rapport présente des graphiques des tendances à long terme pour illustrer les changements dans les populations ou les pêches à l’échelle des biorégions.

Les relevés de recherche utilisent des méthodes quantitatives (en utilisant un équipement standard sur des zones homogènes à intervalles réguliers) pour recueillir des informations sur l’abondance des poissons et des grands invertébrés et sur les conditions environnementales.

Les débarquements sont la quantité d’une espèce pêchée qui est capturée et ramenée à terre. Les débarquements peuvent changer en raison de facteurs externes, tels que les fermetures de pêches, les conditions de marché et les changements dans les mesures de gestion.

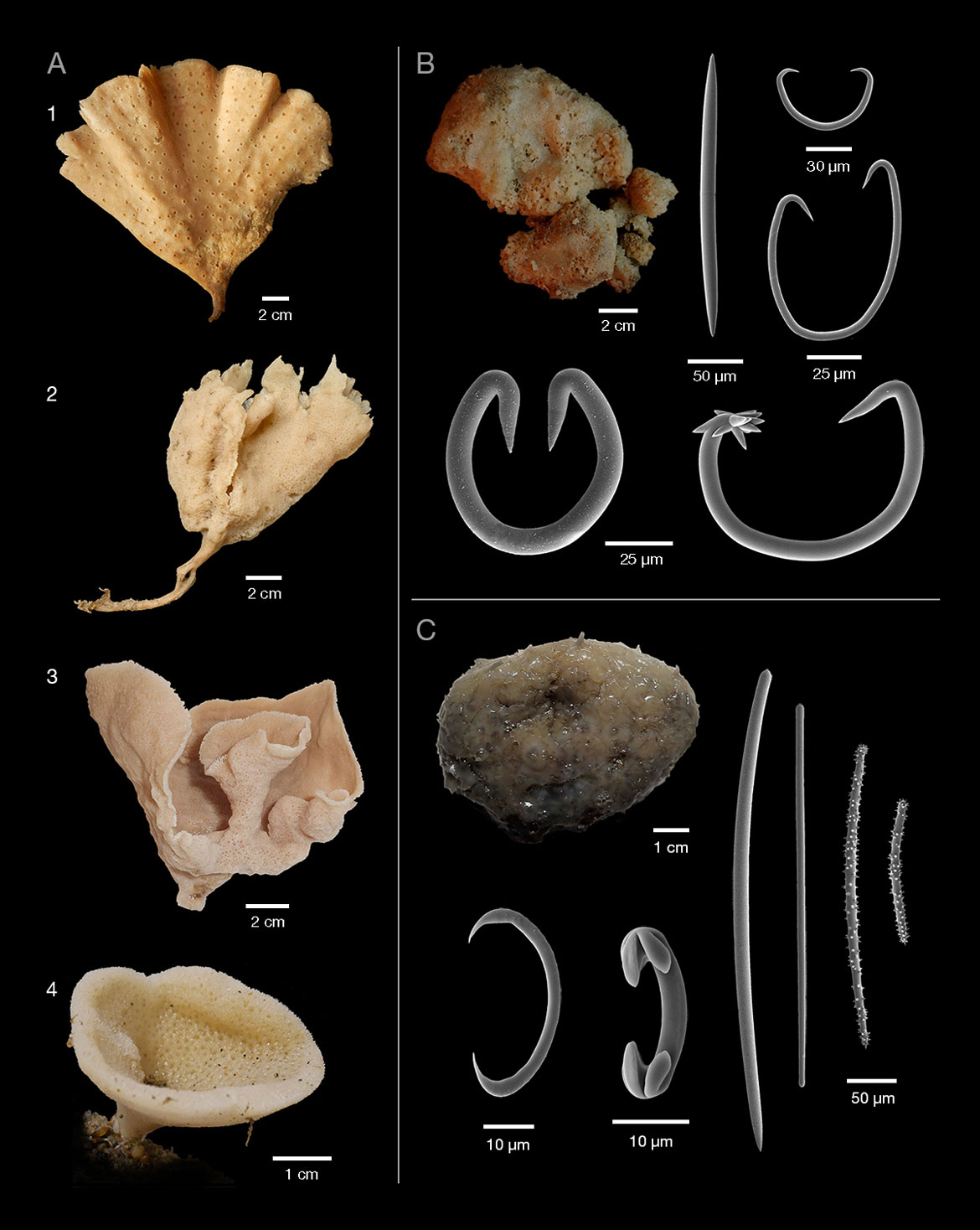

En vedette : L’identification des éponges dans le sud du golfe du Saint-Laurent

Les éponges sont un groupe ancien d’animaux relativement simples qui peuvent créer des structures sous-marines complexes. Contrairement aux autres animaux qui sont faciles à identifier par leur taille ou leur forme, les éponges se développent souvent en tirant parti des courants et présentent donc des profils de symétrie corporelle imprévisibles; il est alors difficile d’identifier les différentes espèces d’après leurs seules caractéristiques visuelles. Pour les spécimens difficiles à identifier, l’utilisation de l’ADN et l’analyse microscopique des spicules d’éponges individuelles – les composants squelettiques d’une éponge – ont amélioré notre connaissance du nombre d’espèces d’éponges présentes dans l’Atlantique et ont conduit à la découverte de nouvelles espèces. Ces découvertes permettront de déterminer les habitats clés à protéger des activités entrant en contact avec le fond et de mieux connaître la biodiversité du golfe du Saint-Laurent.

Quelques espèces d’éponges identifiées dans l’Atlantique.

- Quatre éponges en forme d’éventail de l’est du Canada qui se ressemblent, mais représentent des espèces qui ne sont pas apparentéesNote de bas de page 1

- Cladocroce spatula

- Semisuberites cribrosa

- Plicatellopsis bowerbanki

- Axinella arctica

- Spécimen et spicules d’une nouvelle espèce, Haliclona (Flagellia) xenomorpha specimen and spiculesNote de bas de page 2

- Spécimen et spicules d’une nouvelle espèce, Crella (Pytheas) cutis specimen and spiculesNote de bas de page 3

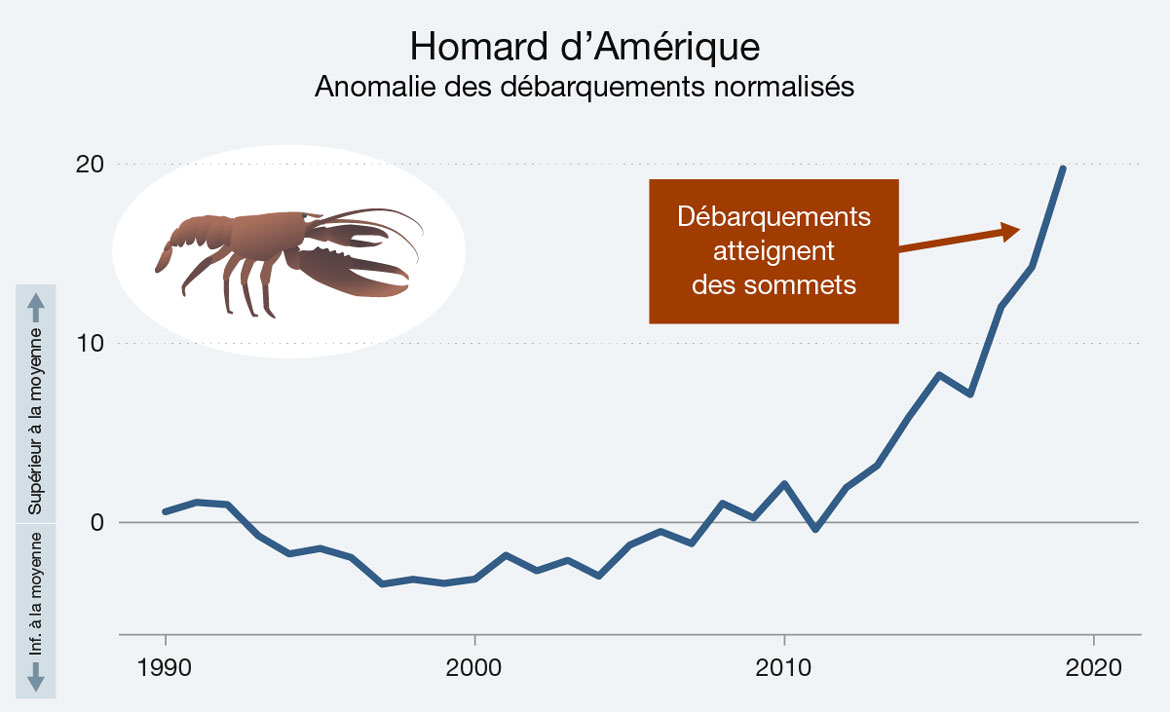

Ces dernières décennies, les pêches de crustacés ont été les plus rentables de toutes les pêches du Canada atlantique. Les débarquements de homard ont atteint des niveaux record de 2017 à 2020 dans toutes les biorégions et le homard d’Amérique est considéré comme un stock sain dans le sud du golfe du Saint-Laurent et sur le plateau néo-écossais.

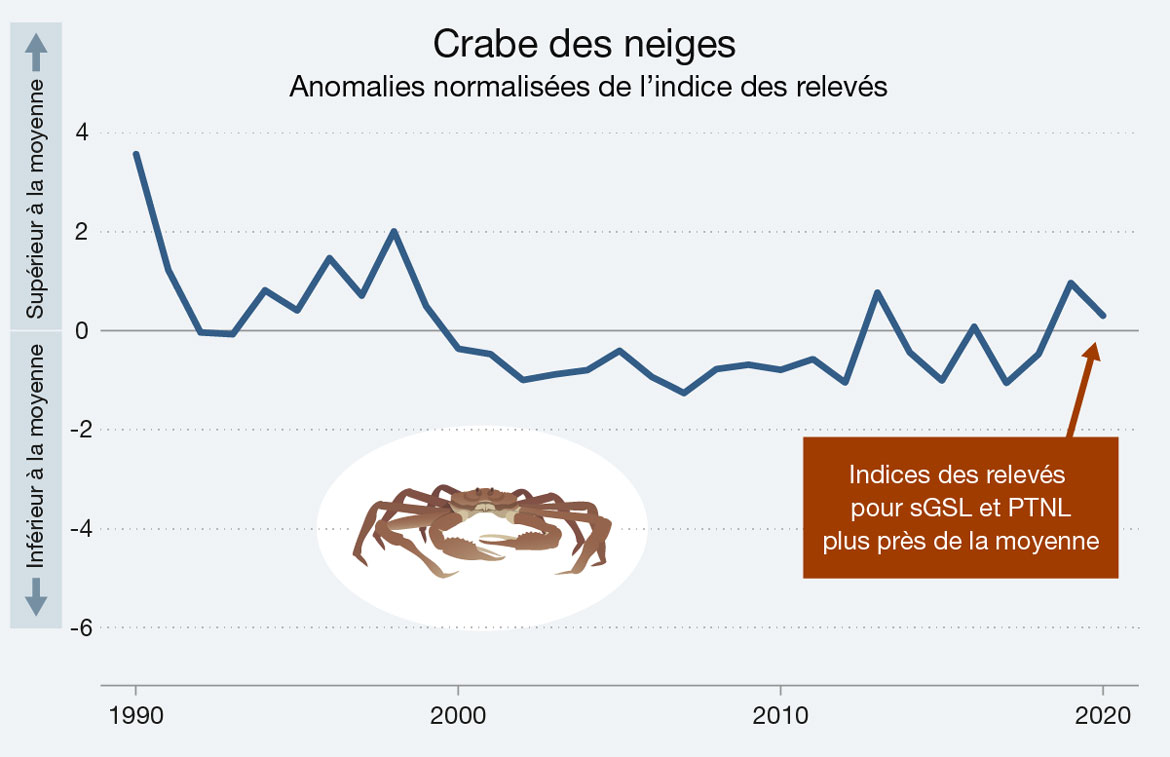

Des relevés de recherche sont effectués annuellement pour chaque stock de crabe des neiges, dans le sud du golfe du Saint-Laurent et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador. Ces relevés indiquent que le stock est proche de la moyenne. Les débarquements de crabe des neiges dans l’ensemble du Canada atlantique sont en baisse depuis 2016. Ils ont atteint des niveaux très faibles dans le nord du golfe du Saint-Laurent en 2020, ainsi que sur le plateau néo-écossais et les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador en 2017 et 2018, où ils restent inférieurs à la moyenne. Toutefois, les débarquements de la plupart des autres espèces de crabes ont été faibles ou en baisse entre 2017 et 2020.

Indices des anomalies des relevés de crabe des neiges pour le sud du golfe du Saint-Laurent et les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador.

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’anomalie normalisée, avec une valeur inférieure à la moyenne dans la moitié inférieure (0 et en dessous) et une valeur supérieure à la moyenne dans la moitié supérieure (0 et au-dessus). La ligne bleu foncé représente l’anomalie des indices de relevé qui est supérieure à la moyenne dans les années 1990, mais elle diminue ensuite pour passer en dessous de la moyenne dans les années 2000. Les indices de relevé augmentent depuis 2018 à une valeur légèrement supérieur à la moyenne. Les indices de relevé pour le sud du golfe du Saint-Laurent et les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador sont plus proches de la moyenne.

| Année | Anomalie normalisée des indices de relevé pour le crabe des neiges (sGSL, PTNL) |

|---|---|

| 1990 | 3,6 |

| 1991 | 1,2 |

| 1992 | 0,0 |

| 1993 | -0,1 |

| 1994 | 0,8 |

| 1995 | 0,4 |

| 1996 | 1,5 |

| 1997 | 0,7 |

| 1998 | 2,0 |

| 1999 | 0,5 |

| 2000 | -0,4 |

| 2001 | -0,5 |

| 2002 | -1,0 |

| 2003 | -0,9 |

| 2004 | -0,8 |

| 2005 | -0,4 |

| 2006 | -0,9 |

| 2007 | -1,3 |

| 2008 | -0,8 |

| 2009 | -0,7 |

| 2010 | -0,8 |

| 2011 | -0,6 |

| 2012 | -1,0 |

| 2013 | 0,8 |

| 2014 | -0,4 |

| 2015 | -1,0 |

| 2016 | 0,1 |

| 2017 | -1,1 |

| 2018 | -0,5 |

| 2019 | 1,0 |

| 2020 | 0,3 |

En vedette : Le changement climatique a des effets positifs et négatifs sur le homard d’Amérique

On pense que les eaux plus chaudes sont responsables, du moins en partie, de l’augmentation de la production de homard d’Amérique dans le Canada atlantique. Cependant, dans les zones particulièrement chaudes, les effets sur la santé du homard sont négatifs. Les répercussions sur les larves peuvent entraîner une réduction de la taille des adultes matures, qui peuvent être plus sensibles aux maladies. Combinée au réchauffement, l’acidification de l’océan pourrait également avoir des effets négatifs sur les larves, les juvéniles et les adultes, ce qui aurait des conséquences sur leur abondance globale.

Anomalie des débarquements normalisés de homard d’Amérique

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’anomalie normalisée des débarquements, avec une valeur inférieure à la moyenne dans la moitié inférieure (0 et en dessous) et une valeur supérieure à la moyenne dans la moitié supérieure (0 et au-dessus). La ligne bleue représentant l’anomalie normalisée des débarquements augmente dans le temps, passant d’un niveau généralement en dessous de la moyenne à un niveau au-dessus de la moyenne du début des années 2010 jusqu’en 2020. Vers 2020, les débarquements atteignent des niveaux record.

| Année | Anomalie des débarquements normalisés |

|---|---|

| 1990 | 0,6 |

| 1991 | 1.1 |

| 1992 | 1.0 |

| 1993 | -0.8 |

| 1994 | -1.8 |

| 1995 | -1.5 |

| 1996 | -2.0 |

| 1997 | -3.4 |

| 1998 | -3.2 |

| 1999 | -3.4 |

| 2000 | -3.2 |

| 2001 | -1.8 |

| 2002 | -2.7 |

| 2003 | -2.1 |

| 2004 | -3.0 |

| 2005 | -1.3 |

| 2006 | -0.5 |

| 2007 | -1.2 |

| 2008 | 1.0 |

| 2009 | 0.2 |

| 2010 | 2.1 |

| 2011 | -0.4 |

| 2012 | 1.9 |

| 2013 | 3.1 |

| 2014 | 5.8 |

| 2015 | 8.2 |

| 2016 | 7.1 |

| 2017 | 11.9 |

| 2018 | 14.2 |

| 2019 | 19.6 |

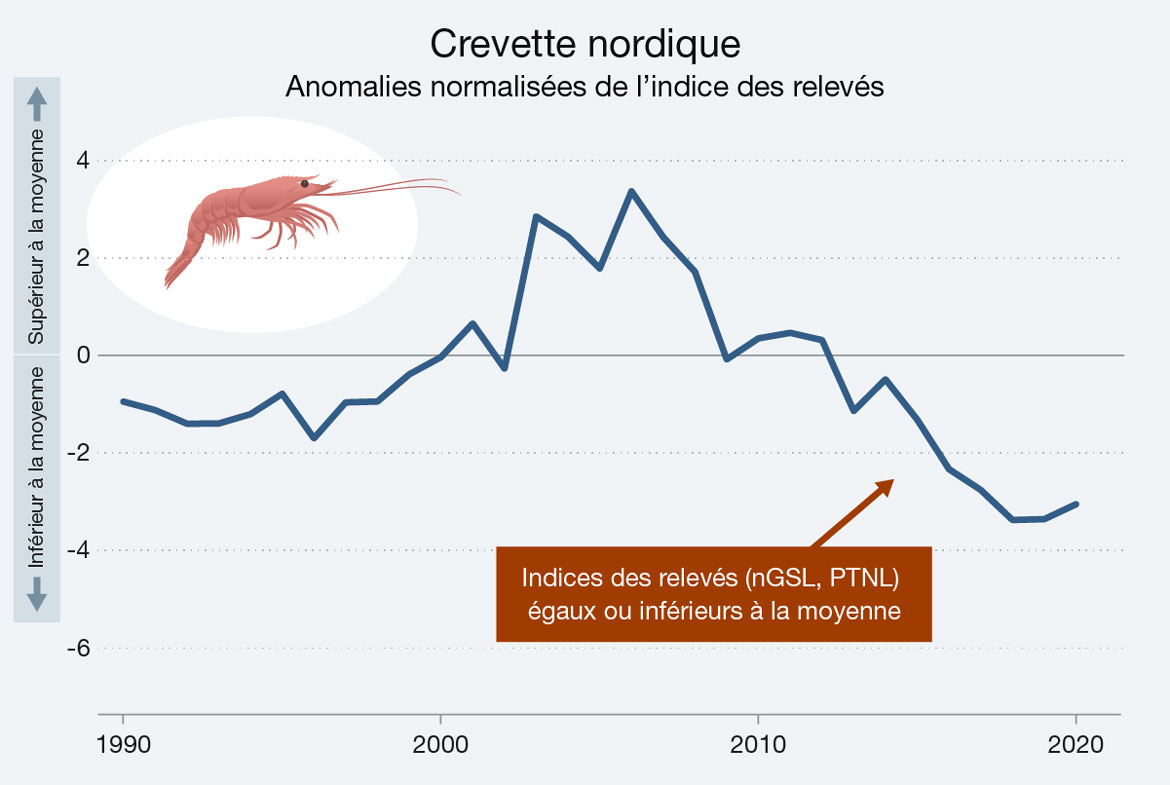

Récemment, les indices des relevés de recherche de la crevette nordique ont atteint des niveaux historiquement bas ou même encore plus bas dans le nord du golfe du Saint-Laurent et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador. Dans l’est du plateau néo-écossais, le stock était plus en santé en 2020 qu’en 2021.

Le pétoncle géant est la principale espèce de mollusque ciblée par les pêches au Canada atlantique et constitue la quatrième pêche la plus importante en termes de valeur; le pétoncle d’Islande est également pêché dans le nord du golfe du Saint-Laurent. De 2017 à 2020, les débarquements combinés de pétoncle géant et de pétoncle d’Islande sont restés stables dans le golfe du Saint-Laurent, mais toujours inférieurs à la moyenne. Sur le plateau néo-écossais, les populations de pétoncle géant sont considérées comme saines et les débarquements sont restés relativement stables.

L’encornet nordique, est capturé accidentellement lors des relevés de recherche et n’est pas ciblé directement. L’encornet nordique est une espèce à croissance rapide qui ne vit pas longtemps et utilise le Gulf Stream pour migrer sur de longues distances, parvenant dans les eaux du Canada atlantique au début de l’automne. Dans le nord du golfe du Saint-Laurent, les prises d’encornet nordique augmentent depuis 2017 et l’espèce a atteint une abondance record en 2020, huit fois supérieure à la moyenne à long terme.

L’augmentation ou la diminution des populations d’invertébrés a des conséquences importantes pour les communautés marines et leurs réseaux trophiques. De nombreux invertébrés sont des espèces-proies essentielles pour les poissons et les mammifères marins et peuvent influencer la santé et la survie de leurs prédateurs. Ensemble, les invertébrés et les poissons sont liés par leurs relations prédateur-proie pour former une communauté écologique interconnectée qui réagit aux changements de l’environnement.

Anomalies normalisées de l'indice des relevés de la crevette nordique

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’anomalie normalisée des débarquements, avec une valeur inférieure à la moyenne dans la moitié inférieure (0 et en dessous) et une valeur supérieure à la moyenne dans la moitié supérieure (0 et au-dessus). La ligne bleue plus foncée, qui représente l’anomalie des indices de relevé dans le nord du golfe du Saint-Laurent et les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador, commence en dessous de la moyenne et augmente au fil du temps pour dépasser la moyenne dans les années 2000, puis diminue à partir de la fin des années 2000 pour revenir en dessous de la moyenne au début des années 2010. Entre 2010 et 2020, le graphique indique que les indices de relevé sont égaux ou inférieurs à la moyenne.

| Année | Anomalie normalisée des indices de relevé (nord du golfe du Saint-Laurent, plateaux de Terre-Neuve et du Labrador) |

|---|---|

| 1990 | -0,9 |

| 1991 | -1.1 |

| 1992 | -1.4 |

| 1993 | -1.4 |

| 1994 | -1.2 |

| 1995 | -0.8 |

| 1996 | -1.7 |

| 1997 | -1.0 |

| 1998 | -0.9 |

| 1999 | -0.4 |

| 2000 | 0.0 |

| 2001 | 0.7 |

| 2002 | -0.3 |

| 2003 | 2.9 |

| 2004 | 2.4 |

| 2005 | 1.8 |

| 2006 | 3.4 |

| 2007 | 2.4 |

| 2008 | 1.7 |

| 2009 | -0.1 |

| 2010 | 0.4 |

| 2011 | 0.5 |

| 2012 | 0.3 |

| 2013 | -1.1 |

| 2014 | -0.5 |

| 2015 | -1.3 |

| 2016 | -2.3 |

| 2017 | -2.8 |

| 2018 | -3.4 |

| 2019 | -3.4 |

| 2020 | -3.1 |

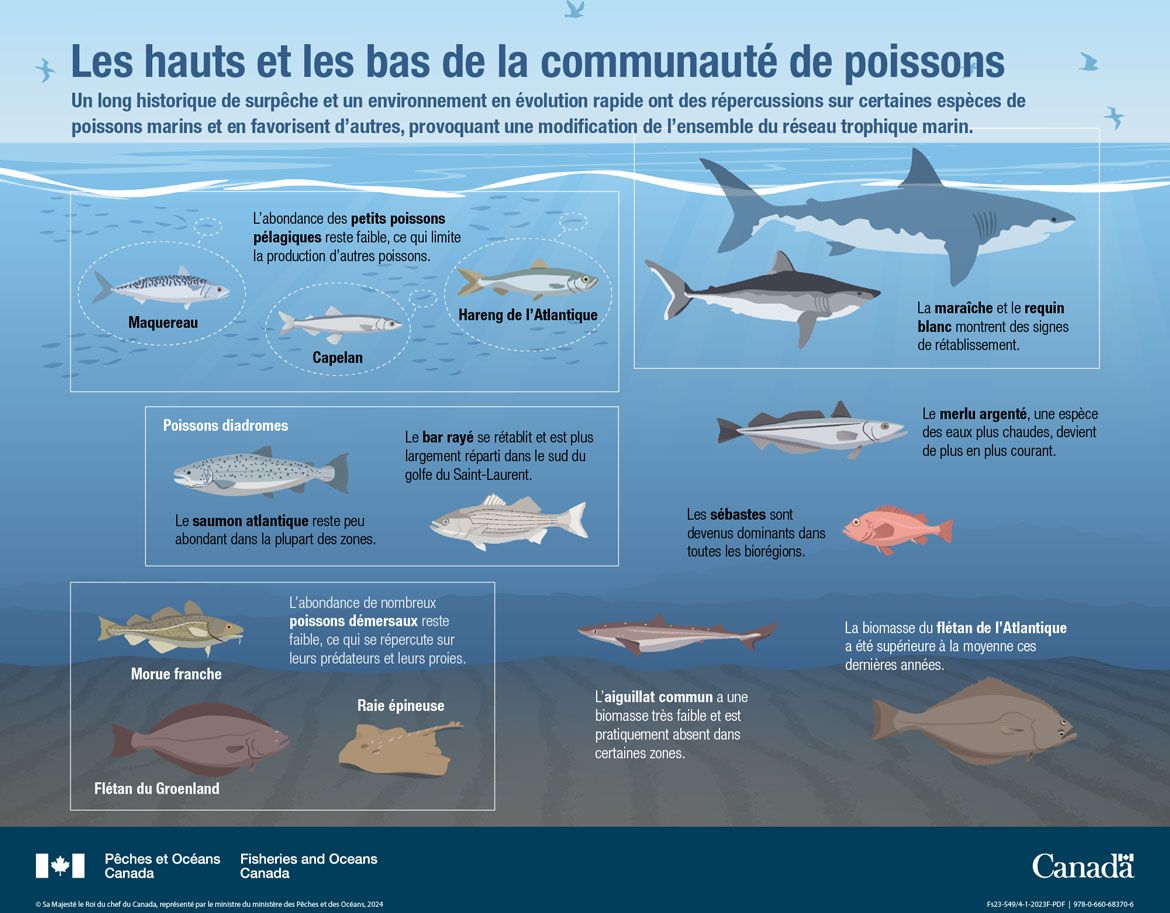

La vie dans l’Atlantique : Les poissons

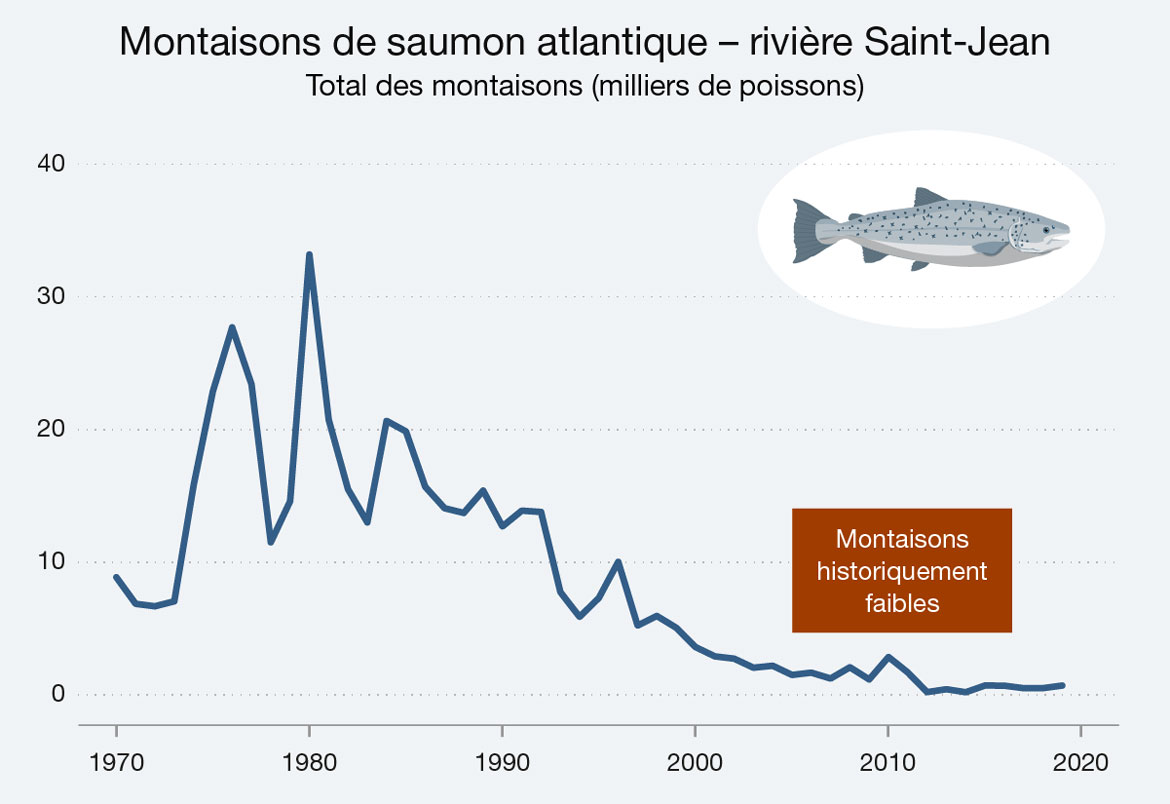

Les poissons des eaux du Canada atlantique sont diversifiés. Ils occupent différents habitats et remplissent divers rôles dans l’écosystème – à la fois prédateurs et proies – qui peuvent changer au cours de leur vie. Historiquement, de nombreux poissons ont été surexploités dans le Canada atlantique, qu’il s’agisse des poissons pélagiques, des poissons démersaux, des poissons diadromes ou même des requins. Plusieurs espèces importantes d’un point de vue écologique et économique sont encore à des niveaux faibles aujourd’hui, ce qui, conjugué aux changements dans les populations d’invertébrés, a modifié la structure des communautés démersales dans bien des régions.

Les poissons démersaux vivent au fond de l’océan ou à proximité, dans la zone démersale.

Les poissons pélagiques occupent les parties moyennes et supérieures de la colonne d’eau.

Les poissons diadromes passent une partie de leur vie en eau douce et l’autre dans l’océan.

Poissons pélagiques

Les stocks de petits poissons fourrage ont continué de diminuer ou sont restés stables à de faibles niveaux.

| - | Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|---|

| Petits poissons pélagiques | Hareng de l’Atlantique | Biomasse faible | GSL |

| Abondance historiquement faible dans l’est PNE | PNE | ||

| Maquereau | Débarquements les plus bas jamais observés en 2020 | nGSL | |

| Faible biomasse du stock reproducteur | GSL, PNE, PTNL | ||

| Débarquements très faibles | PNE | ||

| Capelan | Indice de rendement de la pêche supérieur à la moyenne | nGSL | |

| Biomasse faible | sGSL | ||

| Biomasse nettement inférieure aux niveaux historiques | PTNL | ||

| Grands poissons pélagiques | Maraîche | Signes de croissance de la population | GSL, PNE, PTNL |

| En voie de disparition (COSEPAC) | GSL, PNE, PTNL | ||

| Requin blanc | Signes de croissance de la population | GSL, PNE, PTNL | |

| En voie de disparition (COSEPAC) | GSL, PNE, PTNL | ||

| Requin bleu | Non en péril (COSEPAC) | GSL, PNE, PTNL | |

| Requin-taupe bleu | En voie de disparition (COSEPAC) | GSL, PNE, PTNL |

Les petits poissons pélagiques transfèrent l’énergie du zooplancton aux niveaux trophiques supérieurs, qui comprennent les grands poissons pélagiques et démersaux, les oiseaux de mer, les phoques et certaines baleines. La surpêche des années 1970 et 1980 a réduit l’abondance de nombreuses espèces à des niveaux très faibles dans toutes les biorégions de l’Atlantique. Bien que le retour de Calanus finmarchicus à des niveaux proches de la moyenne en 2020 signifie plus d’énergie potentielle pour les petits poissons pélagiques qui s’en nourrissent, la plupart des stocks de hareng de l’Atlantique et de capelan ainsi que le stock de maquereau de l'Atlantique restent à des niveaux faibles ou continuent de décliner. La faiblesse persistante de l’abondance des petits poissons pélagiques se répercute sur l’ensemble de l’écosystème.

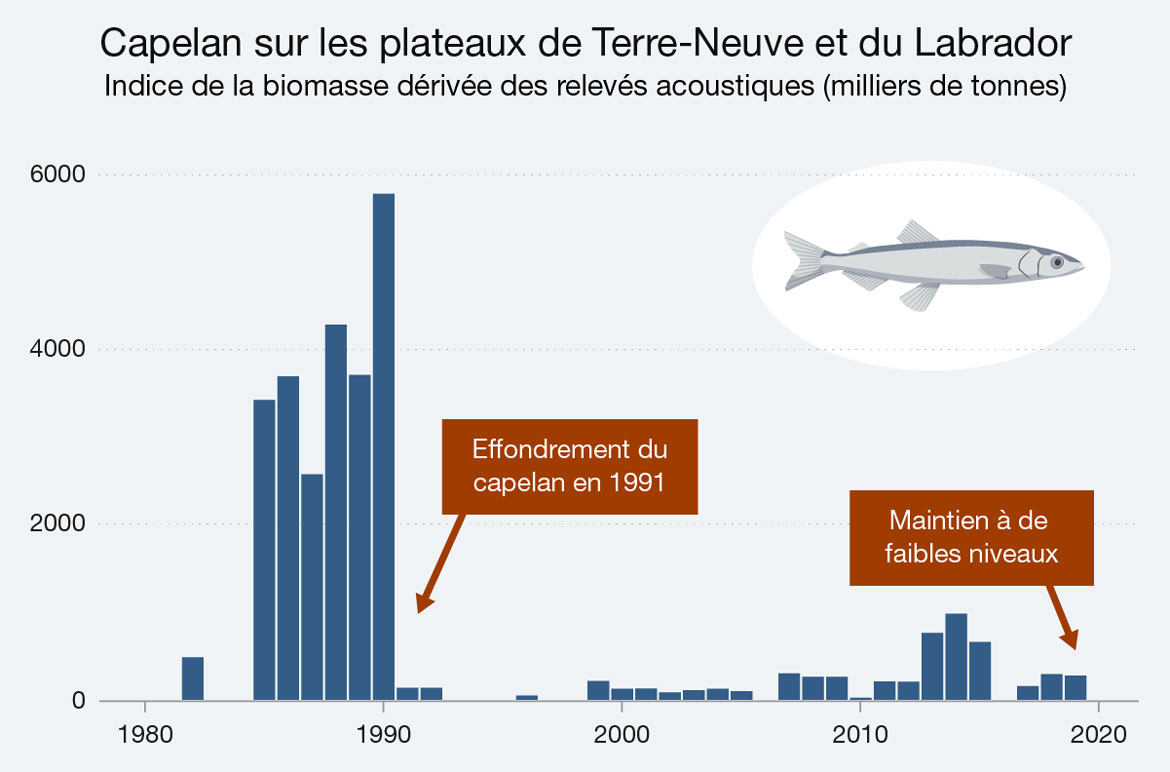

En vedette : Le manque de capelan limite le rétablissement des poissons démersaux sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador.

Par le passé, les poissons démersaux – en particulier la morue franche – dominaient les eaux des plateaux de Terre-Neuve et du Labrador, se nourrissant de capelan, leur principale proie. Cependant, les poissons démersaux et le capelan sont tombés à des niveaux très faibles au début des années 1990 et sont depuis restés à des niveaux bas. L’effondrement a été causé par l’effet combiné de conditions environnementales moins favorables et de la surpêche. Sans capelan, le régime alimentaire des poissons démersaux a passé à des proies moins énergétiques, telles que le crabe des neiges et la crevette nordique, qui n’ont pas été en mesure de se rétablir aux niveaux antérieurs.

Indice de la biomasse (en milliers de tonnes) du capelan dans le relevé acoustique de printemps au large de la côte est de Terre-Neuve (division 3L de l’OPANO) de 1980 à 2019.

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’indice de la biomasse en milliers de tonnes, avec une échelle de 0 à 6 000. Les barres bleues du graphique représentant l’indice de la biomasse sont plus hautes dans les années 1980 et culminent en 1990 à près de 6 000 000 tonnes. Elles tombent ensuite jusqu’à des valeurs très faibles qui se relèvent légèrement dans les années 2010. Les données ne sont pas disponibles pour certaines de ces années. Le graphique indique un effondrement des stocks de capelan en 1991 et que les stocks de capelan sont restés faibles ces dernières années.

| Année | Indice de la biomasse du capelan dérivée de relevés acoustiques (en milliers de tonnes) |

|---|---|

| 1980 | Aucune donnée |

| 1981 | Aucune donnée |

| 1982 | 486 |

| 1983 | Aucune donnée |

| 1984 | Aucune donnée |

| 1985 | 3426 |

| 1986 | 3697 |

| 1987 | 2576 |

| 1988 | 4285 |

| 1989 | 3712 |

| 1990 | 5783 |

| 1991 | 138 |

| 1992 | 138 |

| 1993 | Aucune donnée |

| 1994 | Aucune donnée |

| 1995 | Aucune donnée |

| 1996 | 47 |

| 1997 | Aucune donnée |

| 1998 | Aucune donnée |

| 1999 | 216 |

| 2000 | 125 |

| 2001 | 129 |

| 2002 | 84 |

| 2003 | 108 |

| 2004 | 125 |

| 2005 | 98 |

| 2006 | Aucune donnée |

| 2007 | 300 |

| 2008 | 263 |

| 2009 | 262 |

| 2010 | 23 |

| 2011 | 210 |

| 2012 | 206 |

| 2013 | 763 |

| 2014 | 983 |

| 2015 | 661 |

| 2016 | Aucune donnée |

| 2017 | 157 |

| 2018 | 293 |

| 2019 | 277 |

| 2020 | Aucune donnée |

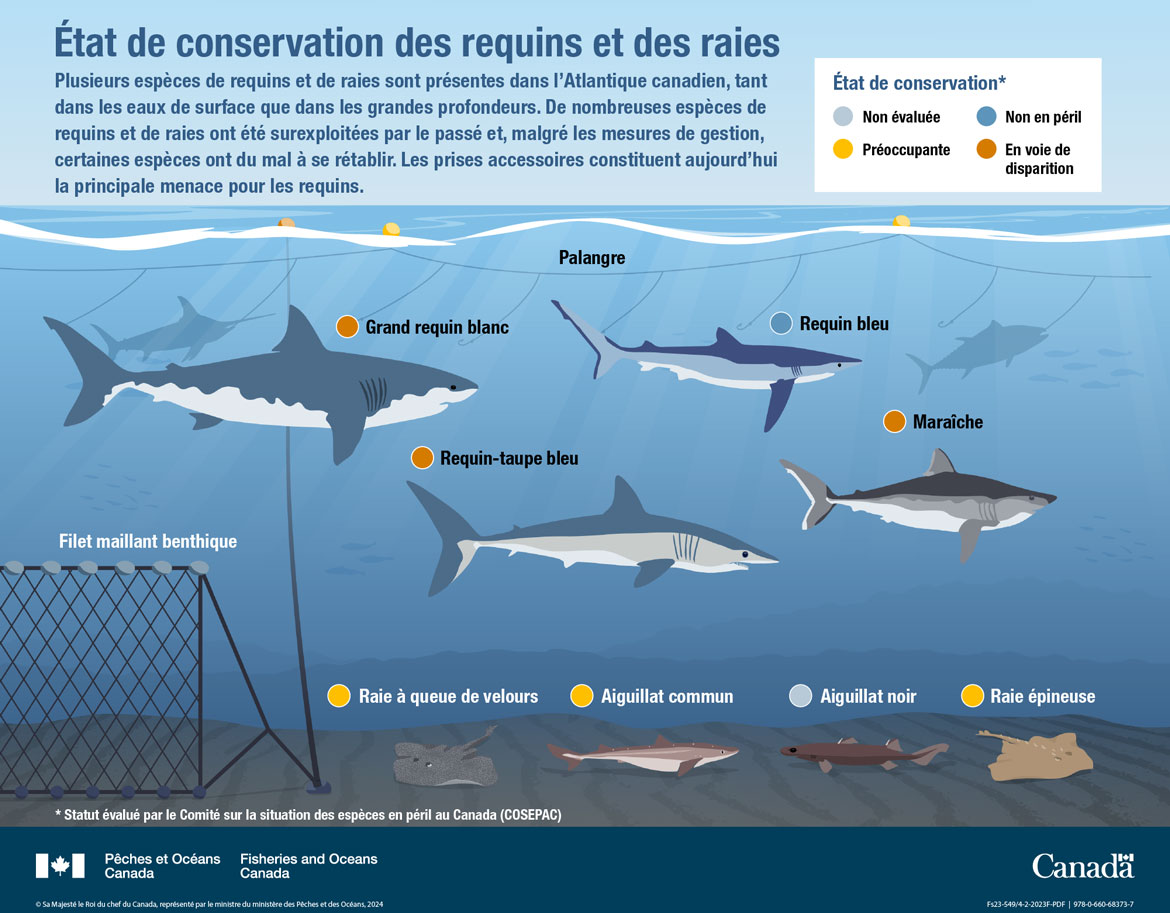

Plusieurs espèces de requins pélagiques sont présentes dans les eaux du Canada atlantique. Certains requins sont des résidents à l’année, mais d’autres sont des visiteurs saisonniers ou occasionnels, ce qui fait qu’il est difficile d’évaluer précisément l’effectif de leurs populations. La plupart des données sur les requins pélagiques proviennent des rapports sur les prises accessoires rejetées en mer dans les pêches commerciales. Le requin bleu est l’espèce la plus fréquemment capturée, tandis que le requin-taupe bleu, le renard marin commun et la maraîche le sont périodiquement. On ignore actuellement l’état et les tendances pour la plupart des espèces, mais il existe des preuves d’une croissance récente de la population de deux espèces en péril : la maraîche et le requin blanc.

Poissons démersaux

Les sébastes occupent une plus grande place, alors que la plupart des autres espèces restent faibles ou n’ont pas retrouvé leurs niveaux historiques.

| Composante | État et/ou tendance | Biorégion |

|---|---|---|

| Sébaste | Biomasse élevée et en augmentation | GSL |

| Stable ou en baisse | PNE | |

| Biomasse élevée, mais plus faible sur les Grands Bancs | PTNL | |

| Flétan de l’Atlantique | Biomasses supérieures à la moyenne | GSL, PNE, PTNL |

| Plie canadienne | Faible rétablissement | sGSL |

| Indices de biomasse sous les niveaux historiques mais représentent tout de même une proportion élevée de la biomasse des poissons demerseaux dans les divisions 2J, 3K, et 3L de l’OPANO | PTNL | |

| Flétan du Groenland | Légère augmentation et stabilisation après les baisses antérieures | nGSL |

| Merlu argenté | Faible, mais grande proportion de la biomasse démersale | PNE |

| Devient plus important | PTNL | |

| Morue franche | Abondance inférieure aux niveaux historiques dans la plupart des zones | GSL, PNE, PTNL |

| Biomasse faible mais en hausse | nGSL | |

| Abondance faible/très faible | PNE | |

| Stable/en augmentation dans certaines zones, mais biomasse faible | PTNL | |

| Raie épineuse | Biomasse stable, mais faible dans certaines zones | GSL |

| Biomasse très faible et en déclin | PNE | |

| Biomasse élevée et en augmentation dans certaines zones | PTNL | |

| Raie à queue de velours | Abondance faible | GSL, PNE |

| Supérieure à la moyenne dans certaines zones, avec quelques baisses | PTNL | |

| Aiguillat commun | Pratiquement absent | sGSL |

| Biomasse inférieure à la moyenne et variable | PNE | |

| A culminé à la fin des années 2010, biomasse désormais très faible | PTNL | |

| Aiguillat noir | Augmentation avec des prises record | nGSL |

| Pratiquement absent | sGSL | |

| Très variable et bien en dessous de la moyenne dans certaines zones | PTNL |

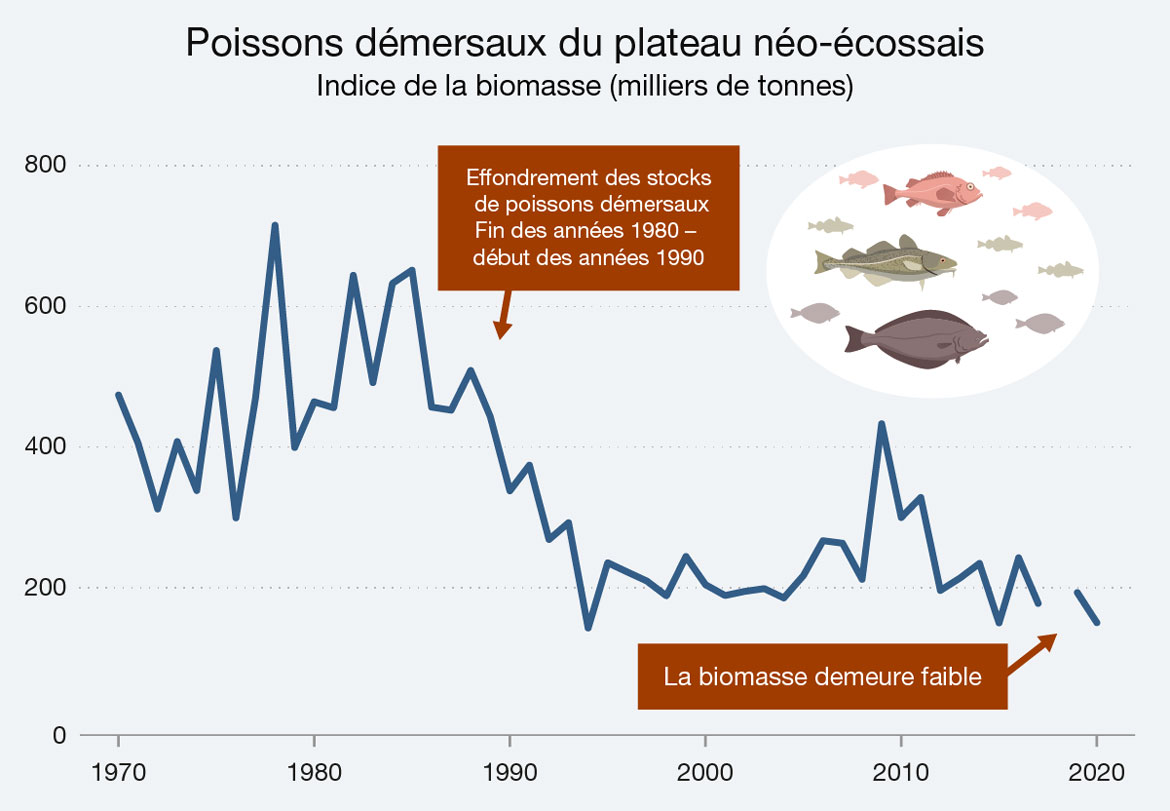

Les poissons démersaux sont depuis longtemps la base d’importantes pêches commerciales dans le Canada atlantique, mais ils jouent également un rôle important en tant que prédateurs. De nombreuses populations de poissons démersaux se sont effondrées dans les années 1990 – y compris d’importantes espèces commerciales comme la morue franche – sous l’effet de la combinaison de la surpêche et des conditions environnementales changeantes.

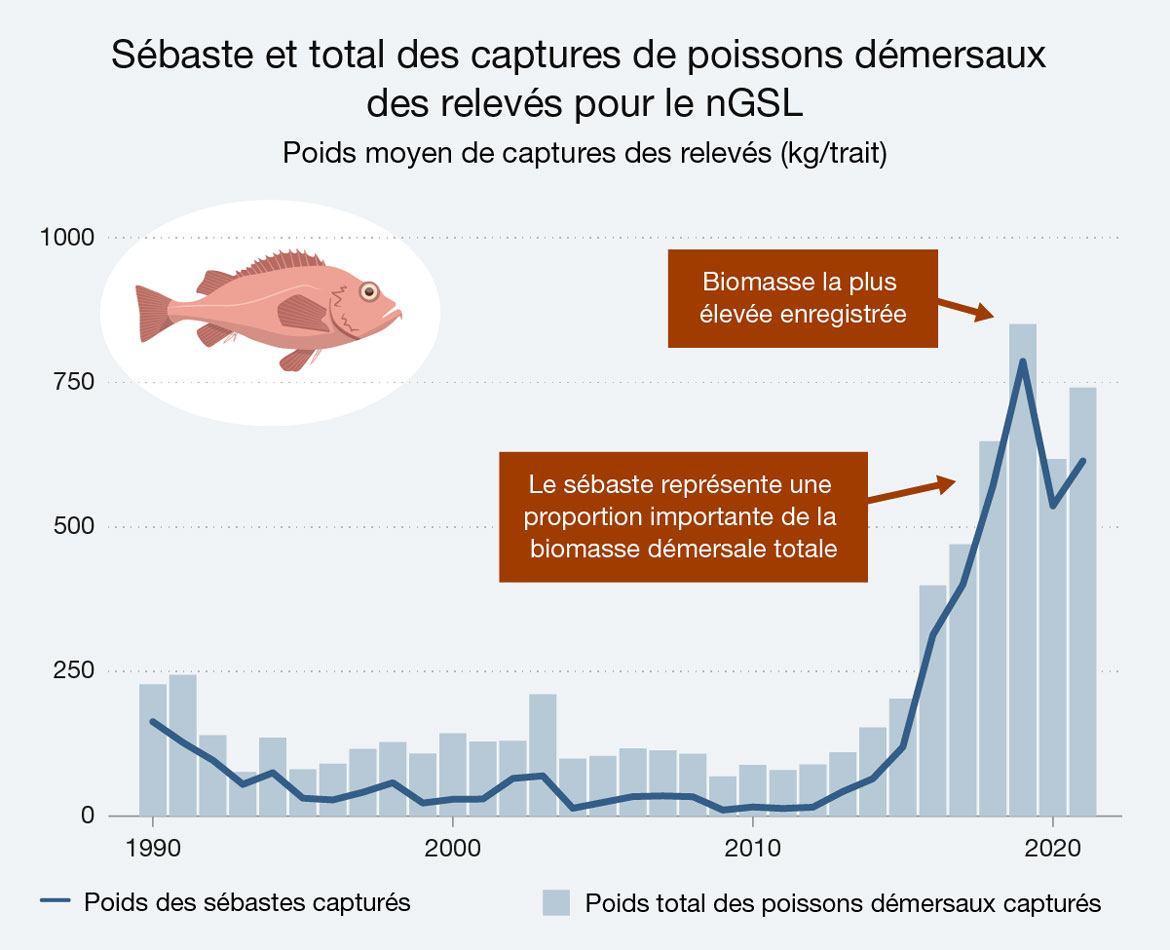

La biomasse totale des poissons démersaux reste globalement plus faible que par le passé dans l’ensemble du Canada atlantique. Dans toutes les biorégions, le sébaste a été la composante la plus abondante de la communauté de poissons démersaux ces dernières années, un fort contraste par rapport aux faibles niveaux des années 1990. Grâce au recrutement important en 2011, 2012 et 2013 dans le nord du golfe du Saint-Laurent, la forte biomasse du sébaste atlantique a entraîné les niveaux les plus élevés jamais observés de la biomasse de poissons démersaux entre 2016 et 2021.

Biomasse totale des poissons démersaux capturés lors des relevés de recherche menés dans l’est du plateau néo-écossais (division 4VW de l’OPANO) depuis 1970. Aucune donnée n’a été récoltée en 2018.

Version texte

L’axe des ordonnées représente l’indice de la biomasse en milliers de tonnes, avec une échelle de 0 à 800. La ligne bleue représentant l’indice de la biomasse fluctue dans le temps avec des valeurs plus élevées dans les années 1970 et 1980. À la fin des années 1980, l’indice commence à diminuer et reste faible, avec une légère augmentation vers 2010. Il y a une interruption sur la ligne en 2018, car aucune donnée n’a été collectée. Le graphique indique un effondrement des stocks de poissons démersaux à la fin des années 1980 et au début des années 1990; la biomasse reste faible.

| Année | Indice de la biomasse (en tonnes) |

|---|---|

| 1970 | 473 873 |

| 1971 | 405 303 |

| 1972 | 311 682 |

| 1973 | 407 633 |

| 1974 | 338 012 |

| 1975 | 537 266 |

| 1976 | 299 037 |

| 1977 | 469 469 |

| 1978 | 715 582 |

| 1979 | 399 267 |

| 1980 | 464 242 |

| 1981 | 455 753 |

| 1982 | 644 312 |

| 1983 | 491 549 |

| 1984 | 632 743 |

| 1985 | 651 686 |

| 1986 | 456 750 |

| 1987 | 452 347 |

| 1988 | 508 873 |

| 1989 | 443 175 |

| 1990 | 337 641 |

| 1991 | 374 133 |

| 1992 | 268 293 |

| 1993 | 292 242 |

| 1994 | 142 211 |

| 1995 | 235 299 |

| 1996 | 222 075 |

| 1997 | 209 201 |

| 1998 | 188 027 |

| 1999 | 244 152 |

| 2000 | 203 871 |

| 2001 | 188 568 |

| 2002 | 194 407 |

| 2003 | 198 327 |

| 2004 | 185 104 |

| 2005 | 216 849 |

| 2006 | 266 590 |

| 2007 | 262 984 |

| 2008 | 211 560 |

| 2009 | 433 050 |

| 2010 | 299 553 |

| 2011 | 328 133 |

| 2012 | 195 687 |

| 2013 | 213 324 |

| 2014 | 234 332 |

| 2015 | 149 509 |

| 2016 | 242 268 |

| 2017 | 177 350 |

| 2018 | Aucune donnée |

| 2019 | 192 741 |

| 2020 | 149 792 |

En vedette : Le sébaste orangé, le sébaste atlantique et le sébaste acadien

« Sébaste » est le nom général utilisé pour trois espèces différentes, mais étroitement liées : le sébaste atlantique, le sébaste acadien et le sébaste orangé. Ces espèces sont pratiquement impossibles à différencier visuellement et sont donc regroupés lors des évaluations. Seules deux espèces sont courantes dans le nord du golfe du Saint-Laurent : le sébaste atlantique et le sébaste acadien. Les scientifiques ont voulu savoir lesquels étaient responsables de la forte croissance observée ces dernières années. En examinant de plus près les poissons pêchés, ils ont déterminé que la majeure partie de l’augmentation était due au sébaste atlantique et que le sébaste acadien restait à des niveaux faibles.

Poids en kilogrammes des sébastes (sébaste atlantique et acadien) capturés par trait de chalut lors des relevés dans le nord du golfe du Saint-Laurent entre 1990 et 2021. La ligne bleue représente le poids des sébastes capturés et les barres grises représentent le poids total des poissons capturés en kilogrammes par trait.

Version texte

L’axe des ordonnées représente le poids moyen des prises dans les relevés en kilogrammes/trait sur une échelle de 0 à 1 100. Les barres bleu-grisâtre représentent les prises totales de poissons démersaux dans les relevés et la ligne bleue représente les prises de sébastes dans les relevés. Les barres bleu-grisâtre fluctuent à des valeurs inférieures jusqu’au début des années 2010, où elles commencent à augmenter pour culminer en 2019. La ligne bleue reflète la tendance des barres, mais les valeurs depuis le début des années 2010 représentent une proportion plus élevée des valeurs des barres. Vers 2019, les sébastes représentent une proportion importante de la biomasse totale des poissons démersaux; la biomasse la plus élevée a été enregistrée en 2019.

| Année | Anomalie normalisée des débarquements | Anomalie normalisée de l’indice de relevé |

|---|---|---|

| 1990 | 228 | 163 |

| 1991 | 245 | 127 |

| 1992 | 140 | 97 |

| 1993 | 76 | 55 |

| 1994 | 136 | 75 |

| 1995 | 81 | 31 |

| 1996 | 91 | 28 |

| 1997 | 116 | 41 |

| 1998 | 128 | 58 |

| 1999 | 108 | 23 |

| 2000 | 143 | 29 |

| 2001 | 129 | 30 |

| 2002 | 130 | 65 |

| 2003 | 211 | 70 |

| 2004 | 99 | 14 |

| 2005 | 104 | 24 |

| 2006 | 117 | 34 |

| 2007 | 114 | 35 |

| 2008 | 108 | 34 |

| 2009 | 69 | 11 |

| 2010 | 88 | 16 |

| 2011 | 80 | 13 |

| 2012 | 89 | 16 |

| 2013 | 110 | 43 |

| 2014 | 153 | 65 |

| 2015 | 203 | 120 |

| 2016 | 399 | 313 |

| 2017 | 470 | 401 |

| 2018 | 648 | 571 |

| 2019 | 851 | 786 |

| 2020 | 618 | 536 |

| 2021 | 741 | 614 |

Le flétan de l’Atlantique se maintient à des niveaux supérieurs à la moyenne dans l’ensemble des eaux du Canada atlantique. Dans le golfe du Saint-Laurent, la biomasse du flétan de l’Atlantique a augmenté de façon relativement constante entre 2000 et 2021. Sur le plateau néo-écossais et dans le sud des Grands Bancs, la biomasse s’est stabilisée ou a légèrement diminué après des augmentations soutenues entre les années 1990 et 2020. En 2019, les débarquements ont été les plus importants des 60 dernières années dans le nord du golfe du Saint-Laurent, sur le plateau néo-écossais et dans le sud des Grands Bancs. La morue franche affiche toujours des niveaux historiquement bas, mais les tendances récentes varient parmi les biorégions. En 2020, la biomasse de morue franche a atteint son niveau le plus élevé de la dernière décennie dans l’est du plateau néo-écossais, mais atteint un creux historique en 2019 dans l’ouest du plateau néo-écossais. Dans le nord du golfe du Saint-Laurent en 2020 et 2021, il y a eu une tendance à la hausse dans la biomasse. L’augmentation de la biomasse de morue franche semble s’être arrêtée après 2010 dans une zone des plateaux de Terre-Neuve et du Labrador – le plateau de Terre-Neuve. Toutefois, les niveaux restent généralement plus élevés que ceux observés entre 1990 et 2010. Sur les Grands Bancs, la biomasse a augmenté depuis 2017.

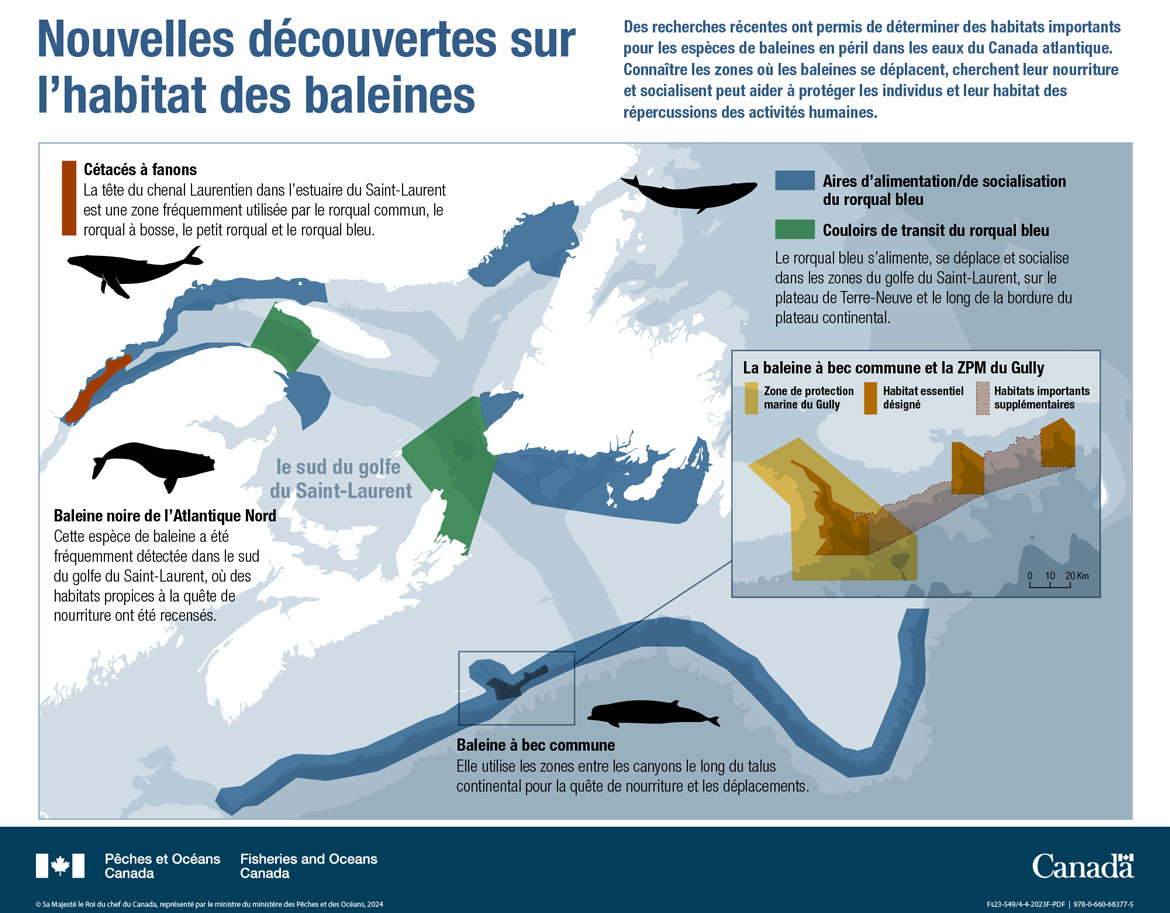

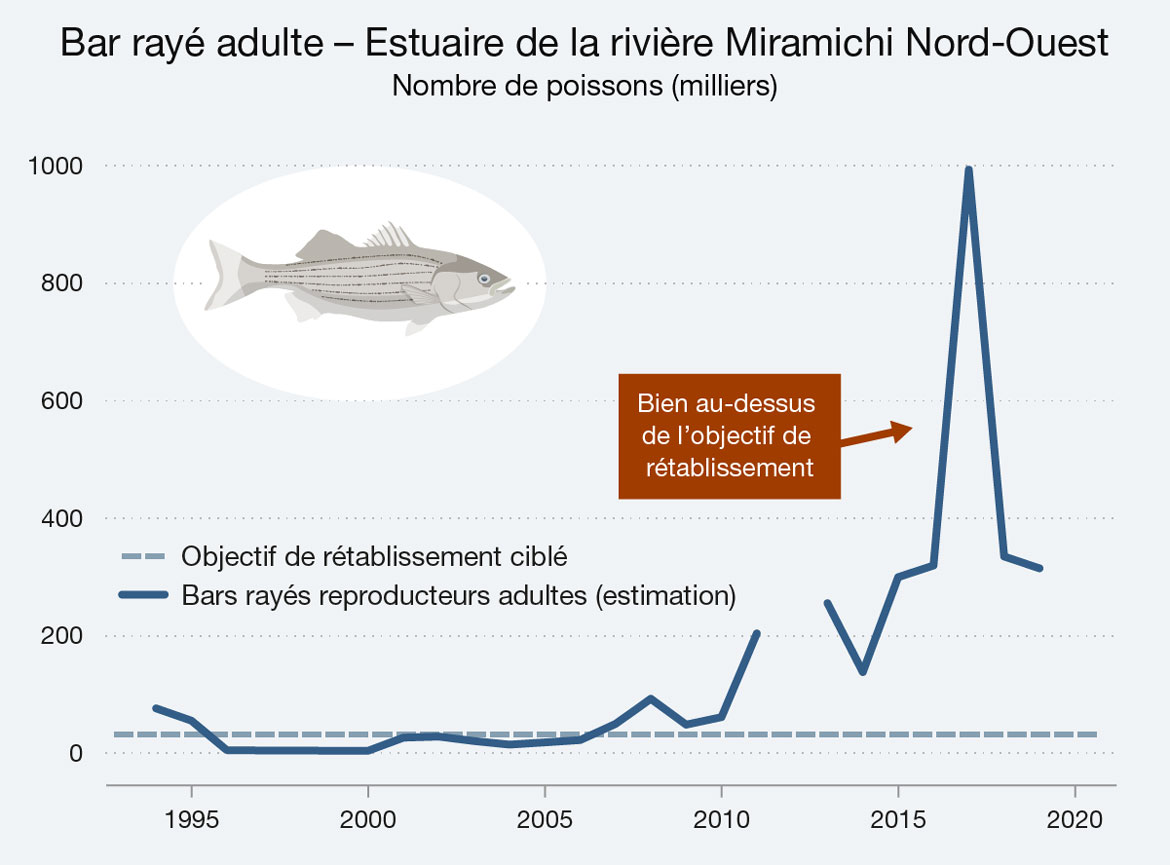

En vedette : Ce qu’on entend par « espèce en péril »

« Sébaste » est le nom général utilisé pour trois espèces différentes, mais étroitement liées : le sébaste atlantique, le sébaste acadien et le sébaste orangé. Ces espèces sont pratiquement impossibles à différencier visuellement et sont donc regroupés lors des évaluations. Seules deux espèces sont courantes dans le nord du golfe du Saint-Laurent : le sébaste atlantique et le sébaste acadien. Les scientifiques ont voulu savoir lesquels étaient responsables de la forte croissance observée ces dernières années. En examinant de plus près les poissons pêchés, ils ont déterminé que la majeure partie de l’augmentation était due au sébaste atlantique.