Pêches hauturières du pétoncle - Région des Maritimes

Avant-propos

Pétoncle géant

(Placopecten magellanicus)

L’objet de ce Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) est de définir les principaux objectifs et exigences de la pêche du pétoncle géant (Placopecten magellanicus) et du pétoncle d’Islande (Chlamys islandica) pour les bateaux de pêche canadiens d’une longueur hors tout de plus de 19,8 m (65’) dans les zones de pêche du pétoncle 25 à 27 dans la région des Maritimes et les zones de pêche du pétoncle 10 à 12 dans la région de Terre-Neuve, ainsi que les mesures de gestion qui serviront à atteindre ces objectifs. Le présent document permet aussi de communiquer les renseignements de base sur la pêche et la gestion de cette pêche au gouvernement, aux intervenants et au public. Le présent PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.

Par l’intermédiaire du PGIP, Pêches et Océans Canada (MPO) a l’intention d’adopter une approche écosystémique de la gestion (AEG) dans l’ensemble des pêches maritimes. Cette approche prend en considération l’incidence sur les espèces autres que les espèces ciblées et, à cet égard, elle est en harmonie avec le Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La mise en œuvre sera graduelle et évolutive, tout en reposant sur les processus de gestion existants. La progression se fera par étapes, en commençant par les priorités et les questions d’importance qui représentent les meilleures possibilités d’avancement. Un résumé du cadre régional de l’approche écosystémique de la gestion est inclus dans l’annexe 1 du PGIP.

Le présent PGIP n’est pas un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.

Pour tous les cas où le MPO est responsable de la mise en œuvre des obligations selon les accords de revendications territoriales, la mise en application du Plan de gestion intégrée des pêches devra respecter ces obligations. Quand un Plan de gestion intégrée des pêches n’est pas conforme aux obligations relatives aux accords de revendications territoriales, les conditions des accords de revendications territoriales l’emporteront dans la mesure de l’incompatibilité.

Signé : Directeur régional, Gestion des pêches, Région des Maritimes

Table des matières

1. Aperçu de la pêche

- 1.1. Historique de la pêche

- 1.2. Type de pêche

- 1.3. Participants

- 1.4. Emplacement de la pêche

- 1.5. Caractéristiqques de la pêche

- 1.6. Gouvernance

5. Objectifs

6. Stratégies et tactiques

- 6.1. Productivité

- 6.2. Biodiversité

- 6.3. Habitat

- 6.4. Culture et subsistance

- 6.5. Prospérité

- 6.6. Pressions insignifiantes

7. Accès et allocation

- 7.1. Ententes de partage

- 7.2. Quotas et allocations

11. Sécurité en mer

12. Glossaire

13. Références

Annexes

- Annexe 1 : Sommaire du cadre d’approche écosystémique de la gestion de la région des Maritimes

- Annexe 2 : Programme d’allocation d’entreprise

- Annexe 3 : Historique des parts de pourcentage des AE

- Annexe 4 : Cadre de référence du comité consultatif

- Annexe 5 : Liste des membres du comité consultatif

- Annexe 6 : procédures du plan de pêche annuel

- Annexe 7 : TAC et valeurs au débarquement

- Annexe 8 : Autorisation de pêcher sur deux bancs

- Annexe 9 : Lignes directrices sur le report de quotas

- Annexe 10 : Résumé de la conformité au Programme de C et P

Figures

- Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région des Maritimes

- Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve

- Figure 3 : Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015

- Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)

- Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)

- Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)

- Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015

- Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015

- Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015

- Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015

- Figure 11 : Zone de conservation du banc d’Émeraude et du banc Western

Photos

Les tables

- Table 1 : Détenteurs de permis de pêche hauturière du pétoncle et parts d’AE (en date de janvier 2016)

- Table 2 : Nombre de bateaux en exploitation en 2016 et nombre de bateaux toujours admissibles à un permis, par entreprise

- Table 3 : Espèces inscrites en vertu de la LEP

- Table 4 : Espèces évaluées par le COSEPAC et pêchées en tant que prises accessoires

- Table 5 : Rejets d’espèces transfrontalières sur le banc de Georges

- Table 6 : Stratégies et tactiques intégrant des points de référence possibles

- Table 7 : Enjeux et objectifs de conformité

- Table 8 : Risques pour la conformité et stratégies d’atténuation

- Table 9 : Évaluation, suivi et amélioration du plan

1. Aperçu de la pêche

1.1. Historique de la pêche

Le Canada a commencé à participer à la pêche hauturière du pétoncle en 1945, en explorant un certain nombre de bancs au large de la Nouvelle-Écosse et avec le premier débarquement (3,63 t de chair) du banc de Georges par un bateau hauturier. Pendant les 30 années suivantes, la récolte du pétoncle en eaux lointaines s’est concentrée presque exclusivement sur le banc de Georges, les flottilles opérant à partir des ports de la Nouvelle-Écosse : Lunenburg, Shelburne, Yarmouth, Saulnierville, Riverport, Liverpool et Port Mouton. Depuis 40 ans, d’autres gisements importants de pétoncles ont également été trouvés et des pêches se sont développées sur les bancs de Browns, German, Middle Ground, Sable, Western, Banquereau et de Saint Pierre. Néanmoins, le banc de Georges représente toujours, en moyenne, de 70 à 80 % des débarquements annuels de pétoncle des eaux lointaines.

Plusieurs jalons marquent l’évolution de la gestion de cette pêche et il est important, du point de vue historique, de les consigner dans le présent PGIP.

- En 1973, une pêche à accès limité a été mise en place; elle était limitée à 76 navires avec permis (d’une longueur hors tout [LHT] > 65’).

- En 1977, le Canada a déclaré une zone de pêche de 200 milles - ce qui a eu pour résultat que l’accès du Canada au banc de Georges était limité à une zone revendiquée par le Canada et les États-Unis. La concurrence s’est poursuivie entre les flottilles du pétoncle canadiennes et américaines dans la zone contestée et s’est intensifiée jusqu’en 1984.

- En 1984, la Cour internationale de Justice (CIJ) a défini une frontière internationale dans le golfe du Maine. La partie nord-est du banc de Georges a été attribuée au Canada, ce qui a permis de désamorcer la pêche concurrentielle.

- Le 30 octobre 1986, le ministre a annoncé la séparation permanente des flottilles côtière et hauturière du pétoncle sur la ligne à 43 ° 40’ de latitude nord près de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Cette annonce a suivi une série de discussions entre le MPO et les flottilles de pêche hauturière et côtière du pétoncle, qui ont abouti à une entente entre les représentants de ces flottilles.

- En 1986, l’industrie de la récolte du pétoncle en eaux lointaines a, avec l’approbation du MPO, entamé un programme d’essai d’allocation d’entreprise (AE) pour le banc de Georges.

- En 1989, le programme d’AE, qui avait commencé à titre de programme d’essai en 1986, a été rendu permanent par le ministre.

- Le 5 juillet 1996, après une contestation judiciaire, le juge W. Andrew MacKay, de la Cour fédérale du Canada, a confirmé la validité de la décision du ministre, en 1989, de maintenir la séparation des flottilles.

- En 1998, le programme d’AE avait été étendu au-delà du banc de Georges et englobait tous les bancs sur lesquels la récolte du pétoncle en eaux lointaines avait lieu.

- En 2006, le ministre a annoncé, pour le banc de Saint Pierre, la séparation géographique des flottilles côtière et hauturière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador. La flottille côtière a obtenu l’accès exclusif aux pétoncles géants du gisement du nord du banc de Saint Pierre et la flottille hauturière, l’accès exclusif aux pétoncles géants des gisements du milieu et du sud.

1.2. Type de pêche

La pêche hauturière du pétoncle est entièrement commerciale et gérée selon un programme d’allocation d’entreprise (AE). Chaque entreprise reçoit une part en pourcentage du total autorisé des captures (TAC) annuel pour chaque zone de pêche du pétoncle (ZPP). Les parts de pourcentage ont été négociées entre les entreprises qui détenaient des permis de pêche hauturière du pétoncle en 1986 et reposaient sur leur rendement historique sur le banc de Georges et le nombre de bateaux avec permis qu’elles possédaient. Le document complet du programme d’allocation d’entreprise se trouve à l’annexe 2.

1.3. Participants

Actuellement, six entreprises (tableau 1) détiennent des permis de pêche hauturière du pétoncle.

Le passage de la pêche concurrentielle à un programme d’AE en 1986, avec la mise en œuvre permanente en 1989, leur a permis de moderniser une flottille en bois vieillissante et, parallèlement, d’adapter leur capacité de pêche aux ressources en pétoncles disponibles. En 1986, neuf entreprises détenaient des permis pour les 76 bateaux de pêche hauturière du pétoncle, dont 68 étaient en exploitation. En 2004, les six détenteurs de permis restants avaient regroupé les parts d’AE, qui sont demeurées constantes jusqu’en 2016 (tableau 1) et exploitaient 17 bateaux, réduits à 12 en exploitation en 2016 (tableau 2). L’historique complet des noms des entreprises et de leurs parts d’AE respectives de 1986 à 2016 est retracé à l’annexe 3.

| Nom de l’entreprise | Part de % du TAC |

|---|---|

| LaHave Seafoods Limited | 5,92 |

| Mersey Seafoods Limited | 7,00 |

| Adams and Knickle Limited | 9,77 |

| Comeau’s Sea Foods Limited | 16,68 |

| Ocean Choice International L.P. | 16,77 |

| Clearwater Seafoods Limited Partnership | 43,86 |

| Nom de l’entreprise | Exploitation en 2016 | Admissibles |

|---|---|---|

| LaHave Seafoods Limited | 1 | 4 |

| Mersey Seafoods Limited | 2 | 6 |

| Adams and Knickle Limited | 2 | 7 |

| Comeau’s Sea Foods Limited | 3 | 12 |

| Ocean Choice International L.P. | 1 | 12 |

| Clearwater Seafoods Limited Partnership | 3 | 35 |

1.4. Emplacement de la pêche

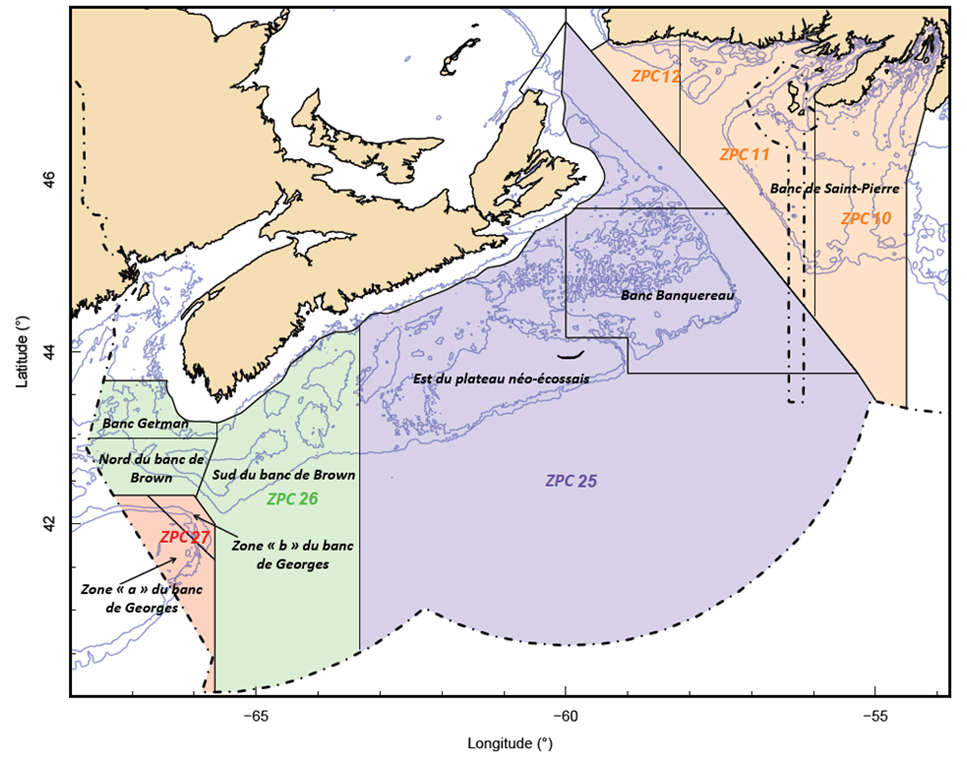

Les pêches hauturières du pétoncle sont pratiquées sur le banc de Georges (zone de pêche du pétoncle 27), sur les bancs de Browns et German (zone de pêche du pétoncle 26), sur l’est du plateau néo-écossais (zone de pêche du pétoncle 25) et sur le banc de Saint Pierre (zones de pêche du pétoncle 10, 11 et 12). Les figures 1 et 2 reproduisent les cartes délimitant les zones de pêche du pétoncle (ZPP).

En 1998, le banc de Georges a été divisé en banc de Georges (A) et (B) et le banc de Browns en banc de Browns (Nord) et (Sud) en fonction de leur productivité et des habitudes historiques de pêche. Le banc de Georges (A) a été reconnu comme la zone de pêche (traditionnelle) la plus productive et le banc de Georges (B) comme la zone (non traditionnelle) la moins productive. De même, sur le banc de Browns, le banc de Browns (Nord) a été admis comme la zone la plus productive et le banc de Browns (Sud) comme la moins productive.

Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région des Maritimes

Description

Figure 1 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPC). Les banques individuelles sont indiquées par le texte dans les ZPC. La ligne pointillée indique la zone économique exclusive (ZEE) de la France.

Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve

Description

Figure 2 : Zones de pêche hauturière du pétoncle (ZPP) dans la région de Terre-Neuve

| Gisement nord | |

|---|---|

| Latitude | Longitude |

| 46°38'03" | 56°58'27" |

| 46°19'42" | 56°41'46" |

| 46°12'01" | 56°59'07" |

| 46°27'56" | 57°14'51" |

| Gisement central | |

|---|---|

| Latitude | Longitude |

| 46°05'18" | 56°35'31" |

| 45°52'24" | 56°24'27" |

| 45°48'09" | 56°35'37" |

| 46°00'48" | 56°45'32" |

| Gisement sud | |

|---|---|

| Latitude | Longitude |

| 45°47'46" | 55°38'24" |

| 45°28'14" | 55°38'24" |

| 45°28'14" | 56°09'00" |

| 45°47'46" | 56°09'00" |

1.5. Caractéristiques de la pêche

1.5.1. Mesures de gestion

Pour assurer la durabilité de la pêche hauturière du pétoncle, différentes mesures de gestion ou de contrôle ont évolué au fil des ans. Certaines se trouvent dans les règlements qui régissent la pêche, et d’autres ont été élaborées et mises en œuvre dans les conditions de permis ou dans une politique pour régler des problèmes précis liés à la pêche. Des mesures réglementaires, comme la quantité moyenne de chair et les ouvertures saisonnières, peuvent être modifiées avec l’approbation du MPO, par la voie des ordonnances modificatives du MPO. Les détails sur les quotas annuels, les saisons et les mesures de gestion sont inclus dans les plans de pêche annuels des flottilles qui sont disponibles sur demande.

Pêche à accès limité

La pêche hauturière du pétoncle est une pêche à accès limité. Les détenteurs de permis actuels qui veulent quitter la pêche peuvent demander le renouvellement de leur permis à des pêcheurs qui satisfont aux critères généraux de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada (1996) et aux dispositions régissant le transfert permanent des AE conformément aux Lignes directrices administratives concernant les allocations aux entreprises dans le cadre de la pêche hauturière du pétoncle (annexe 2). Cependant, aucun permis supplémentaire n’est disponible.

Conditions de permis

Les mesures de gestion sont en partie mises en application dans le cadre des conditions de permis, qui peuvent préciser les dates de pêche, les zones de pêche et toutes les autres exigences qui doivent être respectées durant la pêche. Elles peuvent aussi comprendre, sans toutefois s’y limiter, les exigences en matière de surveillance, les définitions de zones ouvertes ou fermées à la pêche et les directives pour manipuler les prises accessoires.

Comptes de chair

Afin d’atténuer la récolte de petits pétoncles, les comptes de chair moyens (exprimés en nombre de chair de pétoncle par 500 g) sont fixés et indiqués dans le plan de pêche approuvé chaque année.

Les détenteurs de permis financent un programme d’échantillonnage au port du poids de la chair, dans lequel une entreprise indépendante de vérification à quai échantillonne les prises de chaque sortie. Cette information est communiquée aux détenteurs de permis et au MPO.

Même si la conformité à la réglementation sur le compte de chair n’a pas posé de problème dans la pêche hauturière du pétoncle depuis quelque temps (information confirmée par les résultats du compte de chair de chaque sortie fournis par le programme d’échantillonnage au port), les agents des pêches sont disponibles pour procéder à des comptes de chair sur les débarquements de pétoncles provenant de la pêche hauturière et demeurent formés pour le faire.

Total autorisé des captures (TAC)

Les quotas du TAC pour chaque zone de pêche du pétoncle sont établis chaque année en fonction de l’avis scientifique et des contributions de l’industrie. Le Comité consultatif du pétoncle hauturier soumet des recommandations sur le total autorisé des captures en se fondant sur les taux d’exploitation acceptables qui sont ajustés en fonction des éléments de preuves biologiques.

Quotas individuels transférables (QIT)

Le total autorisé des captures approuvé est réparti en fonction des différentes parts d’allocation d’entreprise et géré au moyen de quotas individuels transférables (QIT), conformément au Programme d’allocation d’entreprise.

Exigences en matière de surveillance

- Tous les titulaires de permis de pêche hauturière du pétoncle doivent faire un appel de sortie en mer au centre interactif de reconnaissance vocale (IRV) lors du départ du navire et un appel d’entrée à une entreprise de vérification à quai (EVQ) avant d’arriver.

- Programme de vérification à quai - Mis en place en 1997 et conformément à l’approche adoptée par le MPO dans d’autres pêches (AE), les conditions de permis exigent que tous les pétoncles débarqués des bateaux de pêche hauturière soient vérifiés par une entreprise du PVQ, qui saisira directement les données sur les prises de chaque débarquement dans le système du MPO, où les poids sont consignés par rapport à l’AE de l’entreprise de pêche concernée.

- Tous les titulaires de permis de pêche doivent présenter les documents de surveillance à une EVQ agréée qui saisira les données dans la base de données du MPO.

- Système de surveillance des navires (SSN) - Avec la création du banc de Georges (B) et du banc de Browns (Sud), où les comptes de chair peuvent être plus élevés que sur le banc de Georges (A) et le banc de Browns (Nord), des préoccupations ont été exprimées au sujet du maintien de l’intégrité du TAC entre des zones de pêche aussi proches. Pour y répondre, des conditions de permis ont été élaborées, en consultation avec l’industrie, qui offrent aux détenteurs de permis la possibilité d’emmener des observateurs en mer ou d’installer des dispositifs du SSN qui fourniront des données sur l’emplacement du bateau. Tous les détenteurs de permis ont choisi le SSN et ont payé pour son installation et, depuis, tous les bateaux de pêche hauturière du pétoncle assurent une surveillance électronique en temps réel, quelle que soit la zone où ils pêchent.

- Surveillance en mer - Pour déterminer la quantité et la compétition entre espèces de toutes les prises, l’industrie doit emmener un observateur en mer sur au moins deux sorties par mois sur le banc de Georges (A).

1.5.2. Engins

La flottille canadienne active de pêche hauturière du pétoncle (2016) se compose de cinq navires-usines congélateurs et de sept bateaux non équipés de congélateurs (bateaux de pêche fraîche). Les navires-usines congélateurs (photo 1) ont généralement un équipage de 25 à 32 personnes, tandis que les bateaux de pêche fraîche comptent normalement de 17 à 19 membres d’équipage. Le nombre total de membres d’équipage de la flottille de pêche hauturière du pétoncle est de 300 environ - essentiellement des emplois à l’année. Les bateaux de pêche hauturière du pétoncle ont tous une longueur hors tout (LHT) de plus de 27,4 m (90’). Les navires-usines congélateurs sont les plus gros et dépassent habituellement une LHT de 39,6 m (130’).

Photo 1 : Navire-usine congélateur de pêche hauturière du pétoncle

Pour pêcher, les bateaux remorquent des dragues à pétoncles en acier (des râteaux) (photo 2) sur le fond marin. Ils peuvent remorquer de deux à trois dragues, qui mesurent à peu près de 12 à 17’ de large chacune. La durée des sorties varie de 10-12 jours sur un bateau de pêche fraîche à environ 22 jours sur un navire-usine congélateur.

Photo 2 : Drague de type New Bedford

1.5.3. Période de pêche

Le fondement de la pêche hauturière du pétoncle est que la saison est ouverte toute l’année, sauf si les TAC sont récoltés. Le processus d’examen du Comité consultatif est appliqué chaque année aux saisons. Le banc German est le lieu d’une intensive pêche côtière au homard pendant six mois, de novembre à la fin du mois de mai l’année suivante. Pour éviter les conflits d’engins, la flottille de pêche hauturière du pétoncle a décidé de ne pas pêcher sur le banc German lorsque la saison du homard est ouverte. Il y a aussi deux fermetures précises sur le banc Georges : environ sept semaines en février et mars pour protéger la morue en pleine période de reproduction et au mois de juin pour protéger la limande à queue jaune. (Ces fermetures sont contrôlées à l’aide d’ordonnances modificatives annuelles.).

1.6. Gouvernance

1.6.1. Loi nationale

Le MPO surveille les intérêts scientifiques, écologiques, sociaux et économiques du Canada dans les océans et les eaux douces. Cette responsabilité est régie par la Loi sur les pêches, qui accorde au ministre la responsabilité de la gestion des pêches, de l’habitat et de l’aquaculture, et la Loi sur les océans (1996), qui attribue au ministre des Pêches et des Océans la responsabilité de la gestion des océans. Le ministère fait également partie des trois autorités responsables en vertu de la Loi sur les espèces en péril (2002), avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et l’Agence Parcs Canada. Les trois lois contiennent des dispositions pertinentes pour la gestion et la conservation des pêches. Cependant, la Loi sur les pêches est la loi sur laquelle repose le principal ensemble de règlements touchant la délivrance et la gestion de permis pour les pêches. Dans l’Atlantique, il s’agit notamment du Règlement de pêche (dispositions générales) (RPDG), du Règlement de pêche de l’Atlantique (RPA) de 1985 et du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA).

La délivrance des permis de pêche hauturière du pétoncle est assujettie à l’entière discrétion du ministre des Pêches et des Océans, conformément à l’article (7) de la Loi sur les pêches. La délivrance des conditions de permis est conforme à l’article 22 du Règlement de pêche (dispositions générales).

Le Règlement de pêche (dispositions générales) confère au MPO le pouvoir de préciser certaines conditions des permis de pêche. Par exemple, c’est dans les conditions de permis que le MPO exige que les flottilles de pêche utilisent un système de surveillance des navires (SSN), effectuent les appels de sortie en mer et d’entrée au port et aient recours à des tiers indépendants agréés, les entreprises du Programme de vérification à quai (PVQ), pour vérifier les débarquements.

Les règlements régissant la pêche hauturière du pétoncle sont énoncés dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (dispositions générales). Ces règlements forment le fondement du système de gestion et établissent les règles fondamentales qui régissent la pêche : i) comptes de chair; ii) saisons de pêche; iii) conditions de permis.

Les règlements régissant la pêche hauturière du pétoncle sont énoncés dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche (dispositions générales). Ces règlements forment le fondement du système de gestion et établissent les règles fondamentales qui régissent la pêche : i) comptes de chair; ii) saisons de pêche; iii) conditions de permis.

1.6.2. Politiques nationales de délivrance de permis et de conservation

La gestion des pêches commerciales est régie par une série de politiques liées à l’octroi de l’accès, à la prospérité économique, à la conservation des ressources et à l’utilisation traditionnelle par les Autochtones. Des renseignements à ce sujet sont disponibles sur la page Web suivante du MPO. Les politiques importantes comprennent la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada (1996) et les politiques du Cadre pour la pêche durable, comme le Cadre de l’approche de précaution, la politique sur les zones benthiques vulnérables et la Politique sur les prises accessoires.

1.6.3. Approche écosystémique de gestion

Le présent plan de gestion a été élaboré selon un cadre pour une approche écosystémique de la gestion (AEG). Ce cadre permet au MPO de mettre en œuvre les politiques ministérielles sur la conservation et l’utilisation durable, et de respecter les obligations liées à la gestion intégrée en vertu de la Loi sur les océans. Il exige que les décisions en matière de gestion des pêches reflètent non seulement l’incidence de la pêche sur les espèces ciblées, mais aussi sur les espèces non ciblées, sur les habitats et sur les écosystèmes dont ces espèces font partie. Il exige également que les décisions tiennent compte de l’effet cumulatif des diverses utilisations de l’océan sur l’écosystème. De plus amples renseignements sur le cadre se trouvent à l’annexe 1 du présent plan.

1.6.4. Comités consultatifs et groupes de travail

Le Comité consultatif de la pêche hauturière du pétoncle est, à l’heure actuelle, l’organisme de consultation officiel pour toutes les consultations du MPO au sujet du pétoncle hauturier. Des groupes de travail plus petits permettent aussi d’offrir un forum de discussion des enjeux difficiles à traiter au niveau du comité plénier. Voir le cadre de référence à l’annexe 4 et la liste des membres à l’annexe 5.

1.6.5. Processus de consultation régionale

Le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) fournit des avis scientifiques sur l’état des stocks de pétoncles hauturiers du banc de Georges (A) et du banc de Browns (Nord) selon un processus pluriannuel d’avis scientifiques. Il donne des mises à jour annuelles sous la forme de réponses des Sciences. Un examen régional par les pairs est organisé tous les quatre ans environ pour produire un avis scientifique dans un processus du cadre ou d’une évaluation officielle du stock. Les cadres donnent une analyse des méthodes d’évaluation du stock : En général, les évaluations suivent les cadres et débouchent sur un avis préparé selon la méthode définie dans le cadre. Les produits d’un examen régional par les pairs comprennent les documents de recherche, les avis scientifiques et les comptes rendus du SCCS. L’industrie prend part à l’examen régional par les pairs. Les avis sur l’état du stock constituent l’élément principal des consultations sur la gestion des pêches au niveau du comité consultatif.

1.6.6. Processus d’approbation

Les recommandations et conseils adressés au MPO sur la gestion de la pêche hauturière du pétoncle sont fournis par l’intermédiaire du Comité consultatif. La haute direction du MPO examine et évalue cette information avant que le directeur régional ou le directeur général régional de la région des Maritimes prenne les décisions et accorde les approbations.

En général, les plans de gestion intégrée des pêches à long terme sont mis au point par le MPO en collaboration avec l’industrie de la pêche, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les collectivités des Premières Nations, les organismes de consultation, les autres intervenants et les partenaires. De plus, l’industrie présente ses plans de pêche annuels à l’appui des mesures de gestion du PGIP. Les procédures permettant d’établir et de modifier ces plans de pêche annuels ont été préparées avec l’industrie (annexe 6).

C’est le directeur régional de la région des Maritimes qui approuve le PGIP et le plan de pêche annuel (TAC, saisons et comptes de chair).

En 2006, la flottille de la pêche hauturière du pétoncle de la Nouvelle-Écosse et la flottille de la pêche côtière du pétoncle de Terre-Neuve-et-Labrador ont été géographiquement séparées sur le plan de leur accès aux gisements de pétoncles géants du banc de Saint Pierre. Chaque région du MPO a le pouvoir d’approuver les plans de pêche pour ses flottilles respectives, mais il existe une entente écrite entre les directeurs généraux régionaux de s’informer mutuellement de toutes les recommandations de gestion susceptibles d’avoir des répercussions sur la pêche du pétoncle géant sur le banc de Saint Pierre.

2. Évaluations des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles

Le Secrétariat canadien de consultation scientifique coordonne, pour le Ministère, l’examen par des pairs des questions scientifiques.

2.1. Sommaire biologique

Le pétoncle géant, Placopecten magellanicus, se trouve uniquement dans l’Atlantique Nord-Ouest, du cap Hatteras au Labrador, et occupe une tranche d’eau variable d’environ 10 à 100 mètres. Les pétoncles sont regroupés en bancs, et les concentrations récoltables sont appelées des gisements. On pense que l’étendue naturelle de ces gisements est déterminée par des conditions locales favorables, comme la température de l’eau, la nourriture disponible et le type de substrat, ainsi que la réussite du frai et des fixations. Des concentrations denses de juvéniles peuvent se trouver dans des zones où la densité des adultes était faible; la répartition des juvéniles ne correspond pas nécessairement à celle des adultes au même moment.

Le pétoncle géant a des sexes distincts, contrairement à de nombreuses autres espèces commerciales de pétoncles. Durant les mois d’été, les pétoncles mâles développent des gonades blanches, tandis que les femelles ont des gonades rouge vif. Les œufs et le sperme sont libérés dans l’eau, et la fécondation a lieu en mer. La reproduction commence vers la fin du mois d’août ou au début de septembre, et les larves dérivent dans l’eau pendant près d’un mois avant de s’établir au fond, en octobre.

Les pétoncles géants nouvellement établis se fixent eux-mêmes sur le gravier et d’autres objets, par l’intermédiaire de byssus, afin d’éviter d’être balayés par les courants. À cette étape, les juvéniles privilégient les habitats cryptiques pour éviter les prédateurs. Bien que l’on trouve des pétoncles géants adultes sur une gamme de types de substrats, les densités de pétoncles ont tendance à être plus élevées sur le gravier et les types de sédiments marqués par un dépôt de graviers. Les pétoncles peuvent se déplacer pour éviter les prédateurs en prenant de l’eau dans la cavité abdominale, puis en pressant ensemble les deux valves de leur coquille pour faire sortir l’eau des deux côtés de la charnière, ce qui propulse le pétoncle vers l’avant. Des études en laboratoire ont montré que les épisodes de nage durent rarement plus de 15-20 s et que les pétoncles s’élèvent rarement à plus d’un mètre au-dessus du fond. Lorsqu’ils ne sont pas dérangés, les pétoncles nagent rarement. On peut en déduire que les épisodes de nage servent surtout à éviter des prédateurs.

Les pétoncles géants sont des suspensivores actifs qui dépendent des matières détritiques et du phytoplancton pour se nourrir.

La croissance du pétoncle est caractérisée par la hauteur de coquille (distance entre la charnière et la marge ventrale opposée). Les hauteurs de coquille peuvent atteindre 20 cm, mais elles sont rarement supérieures à 15 cm dans les zones pêchées. L’âge est déterminé à partir des anneaux annuels sur la coquille qui sont le résultat du ralentissement ou de l’arrêt de la croissance qui survient généralement à la fin de l’hiver. La croissance du pétoncle peut varier entre les gisements, et même à l’intérieur de gisements s’il existe des gradients de profondeur ou des différences dans la force du courant de fond. La relation avec la profondeur est probablement un indicateur de relations avec d’autres variables environnementales (p. ex. température, nourriture disponible, oxygène, prédateurs) qui sont liées à la profondeur. La croissance peut aussi varier d’une année à l’autre, probablement en raison de différences interannuelles dans la disponibilité de la nourriture. Le poids du muscle adducteur est en partie lié à la taille de la coquille, mais il peut aussi dépendre de la nourriture disponible. Le muscle adducteur emmagasine l’énergie alimentaire sous forme de glycogène, et le poids variera de façon saisonnière, en reflétant les périodes d’alimentation, de jeûne et de transfert d’énergie vers les gonades pour la reproduction.

La mortalité naturelle du pétoncle géant est élevée durant son stade larvaire planctonique. Durant ce stade, des conditions environnementales défavorables peuvent retarder le développement, les courants peuvent balayer les larves loin des habitats adaptés et les larves font l’objet d’une prédation par des organismes de plus grande taille. Une fois adultes, les pétoncles font face à la prédation des étoiles de mer, des escargots prédateurs, des crustacés et de certaines espèces de poissons.

2.2. Interactions avec l’écosystème

Les données sur les espèces de poissons et d’invertébrés capturées comme prise accessoire lors la pêche du pétoncle ont été obtenues par l’intermédiaire des observateurs en mer à partir de la pêche sur le banc de Georges, sporadiquement dans les années 1990 et elles le sont continuellement depuis août 2004. Les rejets de morue, d’aiglefin et de limande à queue jaune sont estimés mensuellement et sont déclarés dans les documents d’évaluation depuis 2008.

2.3. Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et connaissances écologiques traditionnelles

La pêche hauturière du pétoncle est pratiquée en eaux relativement profondes, 60 m (200’) et plus, et souvent à plus de 80 kilomètres de la côte. Aucune connaissance traditionnelle des peuples autochtones n’est disponible sur les zones où la pêche hauturière du pétoncle est pratiquée.

Il existe des connaissances écologiques traditionnelles (CET), acquises par les pêcheurs sur le banc de Georges depuis les 65 ans que la pêche est exploitée. Les CET sur les autres bancs hauturiers remontent à moins longtemps puisque la plupart de ces gisements ont été découverts après le début de l’exploitation commerciale du banc de Georges en 1945. Les CET sur les bancs exploités actuellement indiquent surtout les endroits où les pétoncles se trouvent, les espèces capturées de manière accessoire dans les dragues et le type de fond général. Un vaste relevé effectué par le secteur hauturier en 1997 n’a pas révélé d’autre gisement commercialement viable dans les ZPP 25, 26 et 27.

2.4. Évaluation des stocks

2.4.1. Région des Maritimes

Un avis scientifique est produit chaque année pour toutes les zones de pêche hauturière du pétoncle dans la région des Maritimes. Des relevés annuels sont réalisés conjointement par l’industrie et le Secteur des sciences du MPO sur les bancs de pétoncles hauturiers entre mai et août.

Le Processus consultatif régional (PCR) fournit la tribune pour examiner l’évaluation scientifique et la mettre à jour. Un modèle de population fondé sur la biomasse est utilisé pour évaluer l’impact de la pêche passée et les niveaux de prises futurs pour le banc de Browns (Nord) (MPO 2015a) et le banc de Georges (A) (MPO 2015b). Les tendances dégagées par les relevés et les taux de capture commerciale servent à évaluer l’incidence de la pêche passée pour le Banquereau, le banc de Browns (Sud), le banc de Georges (B), le banc German et les bancs de Sable/Western.

2.4.2. Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, l’évaluation du stock de pétoncles d’Islande sur le banc de Saint Pierre est prévue tous les trois ans et celle du pétoncle géant tous les quatre ans. Comme dans la région des Maritimes, le Processus consultatif régional (PCR) fournit la tribune pour examiner l’évaluation scientifique et la mettre à jour.

En 2015, un relevé effectué après la saison par un navire scientifique du MPO a suivi un système d’échantillonnage aléatoire stratifié fondé sur les gisements. Les ensembles étaient attribués de façon optimale et proportionnellement à une zone liée à une strate précise et à une variance dans les taux de prises d’après le relevé de 2003. La biomasse (BDM – biomasse draguable minimale) est tirée de STRAP (Stratified Analysis Programs - programmes d’analyse stratifiée; un système d’analyse informatique pour les données des relevés au chalut du poisson de fond) à partir des estimations de la zone balayée dans les strates du relevé. L’évaluation du pétoncle géant de 2016 pour la pêche hauturière sur le banc de Saint Pierre.

Dans la zone située au sud de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la France et le Canada reçoivent 70 % et 30 % respectivement du TAC de pétoncle d’Islande.

La dernière évaluation du stock de pétoncles d’Islande pour le banc de Saint Pierre a été effectuée en 2009 par un relevé de recherche canadien. Ce relevé a également suivi le système d’échantillonnage aléatoire stratifié fondé sur la zone et la profondeur qui est utilisé depuis 1990.

Avant 2006, les flottilles hauturière et côtière pêchaient les pétoncles géants dans la même zone. En 2006, à la suite du rapport Hooley et d’une décision ministérielle, la flottille hauturière a été limitée à la partie sud du banc de Saint Pierre et a reçu l’accès exclusif aux gisements du sud et du milieu dans cette zone.2.5. Approche de précaution

Un cadre de l’approche de précaution (AP) a été mis en œuvre dans la pêche hauturière du pétoncle dans la principale zone de pêche, le banc de Georges (A), qui représente >70 % de la pêche. Des points de référence possibles ont été proposés pour le banc de Browns (Nord), mais ce cadre n’a pas encore été accepté. Un modèle d’analyse a été élaboré pour ces deux zones et nous envisagerons l’application du cadre de l’AP aux autres zones au moment de préparer des modèles pour ces dernières.

Ce cadre de l’AP reflète les meilleures connaissances disponibles actuellement en ce qui concerne les points de référence indicateurs fondés sur la biomasse et pourra être mis à jour lorsque de nouvelles données seront publiées. Pour les zones pour lesquelles il n’existe pas encore de cadre de l’AP, la pêche hauturière du pétoncle a été gérée de manière responsable en l’absence de points de référence explicites et de règles de contrôle des prises reposant sur la surveillance d’un certain nombre d’indicateurs, comme la distribution par taille, le recrutement futur, la croissance, les taux de prise et la qualité des chairs. Ces autres indicateurs seront encore pris en compte dans le cadre de l’AP puisqu’ils permettent de mieux comprendre l’état du stock de pétoncles que la biomasse seule.

Georges (A) – Points de référence

Les estimations de la biomasse pleinement recrutée (hauteur de la coquille >95 mm) sont générées par le modèle conçu pour les pétoncles du banc de Georges (A) à partir d’un modèle de type différence-délai adapté aux données du relevé et de la pêche commerciale pour ce banc. Le cadre de l’AP pour les pétoncles hauturiers utilisera les estimations de la biomasse pleinement recrutée de la série chronologique disponible (1986-2009) produite par le modèle de type différence-délai pour produire des points de référence. Le taux d’exploitation est défini comme étant le rapport prises/biomasse modélisée. Les prises sont ici définies comme les prises entre le 1er septembre et le 31 août, afin de correspondre au moment du relevé.

La figure 3 ci-après montre les estimations de la biomasse pour les pétoncles pleinement recrutés (graphique du haut) et les recrues (hauteur de la coquille comprise entre 85 et 95 mm; graphique du bas) selon le modèle d’évaluation du stock adapté aux données du relevé du banc de Georges (A) et de la pêche commerciale. Les lignes tiretées indiquent les limites supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance de 95 % pour les estimations. Les zones colorées (de haut en bas) représentent la zone saine (verte), la zone de prudence (jaune) et la zone critique (rouge) [points de référence décrits ci-après]. La ligne tiretée bleue horizontale dans le graphique du bas représente la biomasse médiane à long terme des recrues. La biomasse de pétoncles pleinement recrutés prévue pour 2016, en supposant des prises de 3 000 tonnes, est présentée sous la forme d’un tracé en rectangle et moustaches avec la médiane (●), les intervalles de confiance à 50 % (rectangle) et les intervalles de confiance à 80 % (moustaches).

Figure 3: Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015

Description

Figure 3: Estimations de la biomasse sur le banc de Georges (A) pour la période 1986 - 2015

| Année | Biomasse pleinement recrutée (kt) | Biomasse des recrues (kt) |

|---|---|---|

| 1986 | 23867 | 3789 |

| 1987 | 16040 | 2758 |

| 1988 | 8344 | 3356 |

| 1989 | 9614 | 3277 |

| 1990 | 9555 | 2251 |

| 1991 | 10130 | 1197 |

| 1992 | 17051 | 5268 |

| 1993 | 12073 | 1280 |

| 1994 | 6228 | 419 |

| 1995 | 6946 | 2902 |

| 1996 | 10240 | 3019 |

| 1997 | 7854 | 1282 |

| 1998 | 6079 | 1417 |

| 1999 | 10530 | 12672 |

| 2000 | 33053 | 8908 |

| 2001 | 33000 | 4850 |

| 2002 | 32125 | 3222 |

| 2003 | 24514 | 2035 |

| 2004 | 14223 | 2424 |

| 2005 | 14084 | 2792 |

| 2006 | 16051 | 4946 |

| 2007 | 22746 | 2442 |

| 2008 | 24524 | 5071 |

| 2009 | 18496 | 14002 |

| 2010 | 21770 | 10431 |

| 2011 | 23172 | 8142 |

| 2012 | 25512 | 4840 |

| 2013 | 29839 | 4550 |

| 2014 | 21915 | 4788 |

| 2015 | 19209 | 8407 |

Point de référence supérieur du stock (cible) – 13,284 t

Pour le banc de Georges (A), le point de référence supérieur du stock (cible) est fixé à 80 % de la biomasse moyenne pleinement recrutée entre 1986 et 2009, période qui reflète une grande fourchette de fluctuations de la productivité du stock.

Point de référence inférieur – 7,137 t

Pour le banc de Georges (A), le point de référence inférieur du stock (limite) est fixé à 30 % de la biomasse moyenne pleinement recrutée entre 1986 et 2009, période qui reflète une grande fourchette de fluctuations de la productivité du stock. Les pétoncles ne semblant pas afficher de relation stock-recrutement, ce point de référence est considéré comme une mesure de précaution.

Georges (A) - Règles de contrôle des prises

Quand la biomasse est au-dessus du point de référence supérieur du stock (RSS)

Règles de contrôle des prises

- les mesures doivent favoriser le maintien de la biomasse pleinement recrutée au-dessus du RSS;

- le taux d’exploitation cible sera de 25 % de la biomasse pleinement recrutée. Au-dessus du point de référence supérieur du stock, il y a une certaine flexibilité pour augmenter le taux d’exploitation;

- le TAC peut être augmenté malgré le déclin prévu de la biomasse, à condition qu’il ne s’accompagne pas d’une diminution importante de la biomasse pleinement recrutée au point de la faire passer bien en dessous du RSS.

Lorsque la biomasse se situe entre le point de référence inférieur (PRI) et le point de référence supérieur du stock (RSS) :

- les mesures doivent généralement favoriser le rétablissement de la biomasse vers le niveau de référence supérieur du stock, sous réserve des fluctuations naturelles de la biomasse et des résultats du relevé;

- le TAC ne doit pas être augmenté si l’on peut raisonnablement s’attendre à une tendance à la baisse dans la biomasse pleinement recrutée.

Quand la biomasse est inférieure au point de référence inférieur :

- les mesures doivent explicitement favoriser une augmentation de la biomasse;

- le taux d’exploitation doit être fixé dans le contexte d’un plan de rétablissement;

- si le stock tombe sous l’indicateur du PRI, des recherches pourraient être lancées afin de mieux déterminer le véritable point de référence inférieur pour ce stock, le niveau au-dessous duquel son succès reproducteur serait gravement compromis.

2.6. Recherche

Dans le programme consacré aux pétoncles, la recherche se concentre sur l’amélioration des modèles de population pour les zones où ils sont utilisés et la compréhension des profils spatiaux et temporels de croissance et survie des pétoncles.

3. Importance de la pêche sur les plans social, culturel et économique

3.1. Aperçu

La pêche hauturière du pétoncle est l’une des principales pêches commerciales dans la région des Maritimes, représentant environ 75 % de l’ensemble de la valeur au débarquement et 10 % de la valeur totale au débarquement de toutes les pêches commerciales dans la région (voir la figure 4; données préliminaires).

La flottille de pêche hauturière du pétoncle se compose de six détenteurs d’allocation d’entreprise qui pêchent toute l’année; elle exploitait 12 grands bateaux de pêche hauturière en 2017. Ces navires emploient environ 300 personnes ces dernières années et les débarquements procurent d’autres avantages économiques sur terre en termes de transformation, de commercialisation et d’administration.

La valeur estimée au débarquement du pétoncle hauturier est calculée à partir du prix annuel moyen des débarquements de la flottille côtière dans la région des Maritimes, multiplié par les débarquements réels de la flottille hauturière. Le prix moyen pour la flottille hauturière n’est pas disponible en raison de la nature de la transformation avant la vente.

Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)

Source des données : Région des Maritimes du MPO

Description

Figure 4 : Valeur au débarquement dans la région des Maritimes par flottille de pêche du pétoncle et principaux groupes d’espèces, 2015p (préliminaire)

| Espèce | Quantité |

|---|---|

| Pêche hauturière du pétoncle | 128,1 M$, 10 % |

| Pêche côtière du pétoncle | 42,2 M$, 3 % |

| Autres mollusques et crustacés | 91,3 M$, 7 % |

| Poissons pélagiques et autres | 63,8 M$, 5 % |

| Autres mollusques et crustacés | 967 M$ 75 % |

| Totale | 1,29 milliard de dollars |

| - | - |

| Pétoncle | 170,2 M$ |

3.2. Débarquements et valeur marchande

Les débarquements de pétoncles hauturiers semblent suivre la nature cyclique de la ressource, puisque le TAC augmente et diminue en fonction de l’abondance de celle-ci. La valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle suit l’évolution de la ressource et d’autres facteurs du marché, notamment le taux de change. À nouveau, la valeur au débarquement est estimée d’après le prix au débarquement annuel moyen du pétoncle côtier. La figure 5 montre une série chronologique indiquant les débarquements et la valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle; les débarquements sont exprimés en tonnes de chair (t).

Les débarquements de pétoncles hauturiers ont atteint rapidement un pic de 7 331 t (poids de chair) en 1993 avant de redescendre juste au-dessus de 4 000 t en 1996. Ils ont augmenté à nouveau jusqu’à 8 859 t en 2001 avant de revenir aux alentours de 4 500 t en 2005. Dans un autre cycle, les débarquements ont atteint 6 730 t en 2008 pour décliner à nouveau à 4 747 t en 2012. On a enregistré une augmentation jusqu’à 6 519 t en 2014, suivie d’une baisse à 5 303 t en 2015 (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires).

Les valeurs au débarquement ont suivi les cycles des débarquements dans une grande mesure, atteignant des sommets de 118,6 millions de dollars en 1994 et de 137, 3 millions en 2000. Des débarquements importants, des marchés améliorés et des taux de change favorables expliquent la valeur au débarquement estimée à 138,0 millions de dollars en 2014, qui a diminué à 128,1 millions en 2015 (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires).

Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)

Source des données : Région des Maritimes du MPO

Description

Figure 5 : Débarquements de pétoncles hauturiers et valeur au débarquement de 1990 à 2015p (les données de 2014 et 2015 sont préliminaires)

| tonnes (viandes) | '06-15 Ave | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Banc Banquereau | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 148,0 | 146,7 | 89,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Nord du banc de Brown | 645,0 | 207,0 | 215,0 | 454,0 | 575,0 | 1403,0 | 2002,0 | 743,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 748,0 | 999,0 | 648,9 | 1002,6 | 2007,3 | 1067,7 | 912,0 | 1197,6 | 393,0 | 0,0 | 201,1 | 1027,1 | 475,7 | 749,0 | 745,8 | 748,8 |

| Sud du banc de Brown | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 | 293,0 | 199,6 | 98,9 | 97,8 | 97,4 | 184,6 | 38,4 | 14,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

| Est du plateau néo-écossais | 71,3 | 434,0 | 389,0 | 524,0 | 250,0 | 116,0 | 150,0 | 175,0 | 174,0 | 265,0 | 277,0 | 194,8 | 198,5 | 178,1 | 228,5 | 245,6 | 235,0 | 139,7 | 149,5 | 86,6 | 33,0 | 31,2 | 27,3 | 61,0 | 87,6 | 40,3 | 56,4 |

| Zone « a » du banc de Georges | 4718,5 | 5219,0 | 5800,0 | 6151,0 | 6191,0 | 5003,0 | 1984,0 | 2995,0 | 4259,0 | 3191,0 | 2503,0 | 6211,8 | 6479,7 | 6469,3 | 5984,7 | 3517,9 | 2483,7 | 3931,5 | 4000,2 | 5498,5 | 5523,7 | 5291,2 | 4517,0 | 4001,2 | 4998,9 | 5406,3 | 4016,6 |

| Zone « b » du banc de Georges | 199,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 | 1196,0 | 600,9 | 394,7 | 192,3 | 199,4 | 199,7 | 200,8 | 162,2 | 400,1 | 357,7 | 260,1 | 66,5 | 0,0 | 46,8 | 108,2 | 190,6 | 398,4 |

| Banc German | 260,4 | - | - | - | 200,0 | 600,0 | 399,0 | 91,0 | 100,0 | 301,0 | 597,0 | 599,2 | 599,0 | 796,9 | 399,2 | 401,2 | 199,3 | 601,3 | 598,7 | 394,0 | 199,6 | 169,5 | 126,0 | 152,0 | 144,1 | 136,4 | 82,5 |

| Banc de Saint-Pierre | 0,5 | 152,0 | 134,0 | 67,0 | 115,0 | 49,0 | 68,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 267,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| - | 5899,8 | 6012 | 6538 | 7196 | 7331 | 7171 | 4603 | 4022 | 5036 | 5207 | 5214 | 8705 | 8859 | 8388 | 7912 | 6807 | 4502 | 5766 | 6372 | 6730 | 6017 | 5759 | 5697 | 4747 | 6088 | 6519 | 5303 |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Prix moyen côtier (rond) | - | - | - | - | - | - | 1,98 $ | 2,07 $ | 2,25 $ | 2,23 $ | 2,15 $ | 1,90 $ | 1,50 $ | 1,38 $ | 1,48 $ | 1,60 $ | 1,53 $ | 1,58 $ | 1,49 $ | 1,58 $ | 1,61 $ | 1,36 $ | 2,00 $ | 2,24 $ | 2,57 $ | 2,55 $ | 2,91 $ |

3.3. Prix moyen

Aux fins de la présente analyse, le prix moyen du pétoncle est fondé sur le prix annuel moyen du pétoncle côtier dans la région des Maritimes. Le prix nominal a baissé de 18,51 $ le kilogramme en 1998 pour s’établir en moyenne à 12,54 $ le kilogramme (compris entre 11,29 $ et 13,36 $ le kilogramme) de 2001 à 2010. Il a ensuite augmenté jusqu’à 24,15 $ le kilogramme en 2015p. La figure 6 montre le prix annuel moyen du pétoncle côtier dans la région des Maritimes, de 1998 à 2015p. (préliminaire).

Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)

Source des données : Région des Maritimes du MPO

Description

Figure 6 : Prix moyen du pétoncle dans la région des Maritimes de 1998 à 2015p (les données de 2015 sont préliminaires)

| - | '06-15 Ave | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014p | 2015p |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Banc Banquereau | 49 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 944 $ | 2641 $ | 2314 $ | 1113 $ | 57 $ | 0 $ | 0 $ | 131 $ | 0 $ | 307 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

| Nord du banc de Brown | 10 994 $ | - | - | - | - | - | 32 901 $ | 12 765 $ | 9338 $ | 9255 $ | 3569 $ | 11 796 $ | 12 437 $ | 7432 $ | 12 316 $ | 26 657 $ | 13 559 $ | 11 960 $ | 14 811 $ | 5153 $ | 0 $ | 2270 $ | 17 051 $ | 8845 $ | 15 976 $ | 15 784 $ | 18 086 $ |

| Sud du banc de Brown | 20 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1832 $ | 5229 $ | 3148 $ | 1232 $ | 1120 $ | 1197 $ | 2452 $ | 487 $ | 186 $ | 8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ |

| Est du plateau néo-écossais | 1128 $ | - | - | - | - | - | 2465 $ | 3007 $ | 3249 $ | 4905 $ | 4943 $ | 3072 $ | 2472 $ | 2040 $ | 2807 $ | 3262 $ | 2984 $ | 1832 $ | 1849 $ | 1136 $ | 441 $ | 352 $ | 454 $ | 1134 $ | 1869 $ | 852 $ | 1363 $ |

| Zone « a » du banc de Georges | 77 412 $ | - | - | - | - | - | 32 605 $ | 51 457 $ | 79 537 $ | 59 062 $ | 44 666 $ | 97 960 $ | 80 672 $ | 74 099 $ | 73 516 $ | 46 717 $ | 31 540 $ | 51 558 $ | 49 471 $ | 72 107 $ | 73 814 $ | 59 727 $ | 74 982 $ | 74 391 $ | 106 631 $ | 114 423 $ | 97 013 $ |

| Zone « b » du banc de Georges | 3283 $ | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 807 $ | 21 343 $ | 9475 $ | 4913 $ | 2203 $ | 2449 $ | 2652 $ | 2550 $ | 2127 $ | 4949 $ | 4691 $ | 3476 $ | 750 $ | 0 $ | 870 $ | 2307 $ | 4034 $ | 9623 $ |

| Banc German | 3791 $ | - | - | - | - | - | 6557 $ | 1563 $ | 1868 $ | 5571 $ | 10 653 $ | 9449 $ | 7457 $ | 9128 $ | 4903 $ | 5328 $ | 2531 $ | 7886 $ | 7404 $ | 5167 $ | 2668 $ | 1913 $ | 2091 $ | 2827 $ | 3074 $ | 2886 $ | 1992 $ |

| Banc de Saint-Pierre | 7 $ | - | - | - | - | - | 1118 $ | 309 $ | 56 $ | 0 $ | 0 $ | 65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3333 $ | 3391 $ | 69 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| - | 96 683 $ | 54 691 $ | 63 220 $ | 82 738 $ | 109 481 $ | 118 622 $ | 75 646 $ | 69 102 $ | 94 047 $ | 96 376 $ | 93 044 $ | 137 280 $ | 110 297 $ | 96 079 $ | 97 188 $ | 90 401 $ | 57 174 $ | 75 617 $ | 78 798 $ | 88 254 $ | 80 399 $ | 65 012 $ | 94 577 $ | 88 253 $ | 129 862 $ | 137 980 $ | 128 077 $ |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| - | - | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p |

| - | Poids au débarquement | 6012 | 6538 | 7196 | 7331 | 7171 | 4603 | 4022 | 5036 | 5207 | 5214 | 8705 | 8859 | 8388 | 7912 | 6807 | 4502 | 5766 | 6372 | 6730 | 6017 | 5759 | 5697 | 4747 | 6088 | 6519 | 5303 |

| - | Valeur totale au débarquement | 54 691 $ | 63 220 $ | 82 738 $ | 109 481 $ | 118 622 $ | 75 646 $ | 69 102 $ | 94 047 $ | 96 376 $ | 93 044 $ | 137 280 $ | 110 297 $ | 96 079 $ | 97 188 $ | 90 401 $ | 57 174 $ | 75 617 $ | 78 798 $ | 88 254 $ | 80 399 $ | 65 012 $ | 94 577 $ | 88 253 $ | 129 862 $ | 137 980 $ | 128 077 $ |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| - | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p | 2015p | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Prix moyen du pétoncle pour la flottille côtière par kilogramme (poids de chair) | 18,51 $ | 17,85 $ | 15,77 $ | 12,45 $ | 11,45 $ | 12,28 $ | 13,28 $ | 12,70 $ | 13,11 $ | 12,37 $ | 13,11 $ | 13,36 $ | 11,29 $ | 16,60 $ | 18,59 $ | 21,33 $ | 21,17 $ | 24,15 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.4. Débarquements et valeur au débarquement, par banc

L’actuelle structure d’accès à la pêche a commencé en 1998, avec la division du banc de Georges en banc de Georges (A) et banc de Georges (B) aux fins d’allocation des quotas. De même, le banc de Browns a été séparé en banc de Browns (Nord) et banc de Browns (Sud) aux fins des quotas, tout comme le Banquereau et l’est du plateau néo-écossais.

Sur le plan agrégé et en moyenne, les débarquements de pétoncles hauturiers provenaient en majorité du banc de Georges (A), tout comme la majorité de la valeur au débarquement de la flottille. L’annexe 7 donne des détails sur l’historique du TAC, des débarquements et de la valeur au débarquement de la pêche hauturière du pétoncle.

3.5. Exportations canadiennes de pétoncles

La valeur des exportations canadiennes de pétoncles s’est élevée à 201,7 millions de dollars en 2015, la valeur la plus élevée de la série chronologique 2000-2015. La Nouvelle-Écosse a été toujours été la principale province exportatrice de pétoncles, avec 84,2 % de la valeur des exportations canadiennes en 2015 et 90,2 % en moyenne depuis dix ans. La valeur des exportations de pétoncles à partir de la Nouvelle-Écosse était de 169,8 millions de dollars en 2015, un bond appréciable depuis les 88,9 millions enregistrés en 2010. Il convient de noter que les données sur les exportations de pétoncles comprennent les débarquements des flottilles hauturière et côtière et les autres sources d’approvisionnement.

Au Nouveau-Brunswick, les exportations de pétoncles s’établissaient à 16,9 millions de dollars en 2015, une augmentation sensible depuis le minimum sur dix ans de 2,1 millions de 2010. En moyenne, les exportations de pétoncles par le Nouveau-Brunswick représentent 4,6 % de la valeur des exportations canadiennes sur les dix dernières années, chiffre qui passe à 8,4 % en 2015.

Les exportations de pétoncles de Terre-Neuve-et-Labrador ont considérablement augmenté ces dernières années, passant du minimum sur dix ans de 1,4 million de dollars enregistré en 2009 à 17,0 millions en 2014 et 12,8 millions en 2015.

La figure 7 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015.

Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO

Description

Figure 7 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par province, de 2000 à 2015

| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N.-É. | 141 353 462 $ | 125 874 494 $ | 134 755 530 $ | 126 297 833 $ | 121 510 883 $ | 96 571 106 $ | 92 198 070 $ | 105 094 035 $ | 95 141 820 $ | 88 433 770 $ | 88 923 662 $ | 105 259 658 $ | 98 194 658 $ | 132 018 972 $ | 163 987 709 $ | 169 771 841 $ |

| N.-B. | 4 978 814 $ | 3 638 676 $ | 4 597 290 $ | 3 569 423 $ | 4 251 361 $ | 5 259 322 $ | 4 192 782 $ | 2 585 453 $ | 2 902 890 $ | 3 695 347 $ | 2 113 814 $ | 4 251 691 $ | 4 672 099 $ | 9 515 735 $ | 14 023 834 $ | 16 893 857 $ |

| T.-N.-L. | 7 338 398 $ | 2 894 604 $ | 3 237 335 $ | 1 642 699 $ | 3 668 008 $ | 4 730 877 $ | 2 940 729 $ | 2 799 639 $ | 4 976 489 $ | 1 405 011 $ | 3 417 062 $ | 1 845 348 $ | 4 209 755 $ | 7 606 757 $ | 17 000 879 $ | 12 847 460 $ |

| Autres provinces/territoires | 4 599 013 $ | 1 549 656 $ | 1 594 577 $ | 1 342 429 $ | 1 736 898 $ | 1 614 597 $ | 681 465 $ | 1 130 975 $ | 1 870 817 $ | 1 535 737 $ | 1 269 271 $ | 1 601 374 $ | 965 207 $ | 1 126 858 $ | 963 891 $ | 2 171 859 $ |

En 2015, les États-Unis représentaient approximativement les deux tiers du marché d’exportation des pétoncles canadiens, avec une valeur de 125,9 millions de dollars. La France venait au deuxième rang des marchés étrangers du pétoncle canadien avec 34,2 millions de dollars, ou 17 % de la valeur totale. Les autres pays européens représentaient 7 % de la valeur des exportations canadiennes en 2015, les principaux étant la Belgique et le Royaume-Uni. En Asie, la Chine et Hong Kong étaient les destinations les plus importantes en 2015, avec 8,7 millions de dollars, soit 4 % de la valeur totale.

La figure 8 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par principal marché de destination en 2015.

Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO

Description

Figure 8 : Exportations canadiennes de pétoncles par marché principal, 2015

| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| États-Unis | 142 077 394 $ | 96 078 002 $ | 107 552 682 $ | 89 142 242 $ | 88 724 598 $ | 72 546 866 $ | 67 545 913 $ | 71 101 792 $ | 64 021 774 $ | 49 369 286 $ | 53 726 165 $ | 66 699 169 $ | 63 461 647 $ | 99 463 598 $ | 127 497 618 $ | 125 878 456 $ |

| France | 9 196 833 $ | 26 503 954 $ | 27 237 351 $ | 36 161 541 $ | 30 666 678 $ | 25 199 057 $ | 24 713 571 $ | 25 398 520 $ | 29 003 352 $ | 24 740 108 $ | 21 050 732 $ | 21 718 061 $ | 21 605 139 $ | 24 122 665 $ | 35 959 620 $ | 34 172 117 $ |

| China/HK | 2 050 290 $ | 815 845 $ | 1 623 523 $ | 1 569 089 $ | 3 267 775 $ | 1 788 128 $ | 1 516 165 $ | 2 199 817 $ | 1 775 899 $ | 1 841 962 $ | 2 334 292 $ | 5 830, 366 $ | 3 660 585 $ | 5 075 918 $ | 5 871 663 $ | 8 674 593 $ |

| Belgium | 0 $ | 46 840 $ | 968 764 $ | 719 157 $ | 596 547 $ | 2 142 120 $ | 730 315 $ | 1 216 897 $ | 1 497 434 $ | 996 305 $ | 3 598 641 $ | 4 377 769 $ | 5 580 934 $ | 4 761 091 $ | 1 168 786 $ | 5 403 164 $ |

| UK | 1 537 988 $ | 4 403 209 $ | 1 466 476 $ | 1 438 595 $ | 1 917 633 $ | 956 389 $ | 1 251 489 $ | 4 826 919 $ | 2 882 283 $ | 12 608 636 $ | 7 950 911 $ | 3 134 920 $ | 1 619 365 $ | 3 309 632 $ | 6 559 566 $ | 5 353 928 $ |

| Other Europe | 1 613 730 $ | 3 759 656 $ | 1 647 702 $ | 2 681 406 $ | 3 524 106 $ | 3 441 664 $ | 2 694 445 $ | 4 343 596 $ | 2 851 101 $ | 3 011 937 $ | 4 570 780 $ | 7 822 848 $ | 8 332 578 $ | 9 911 918 $ | 13 059 470 $ | 14 999 165 $ |

| Other Countries | 1 793 452 $ | 2 349 924 $ | 3 688 234 $ | 1 140 354 $ | 2 469 813 $ | 2 101 678 $ | 1 561 148 $ | 2 522 561 $ | 2 860 173 $ | 2 501 631 $ | 2 492 288 $ | 3 374 938 $ | 3 781 471 $ | 3 623 500 $ | 5 859 590 $ | 7 203 594 $ |

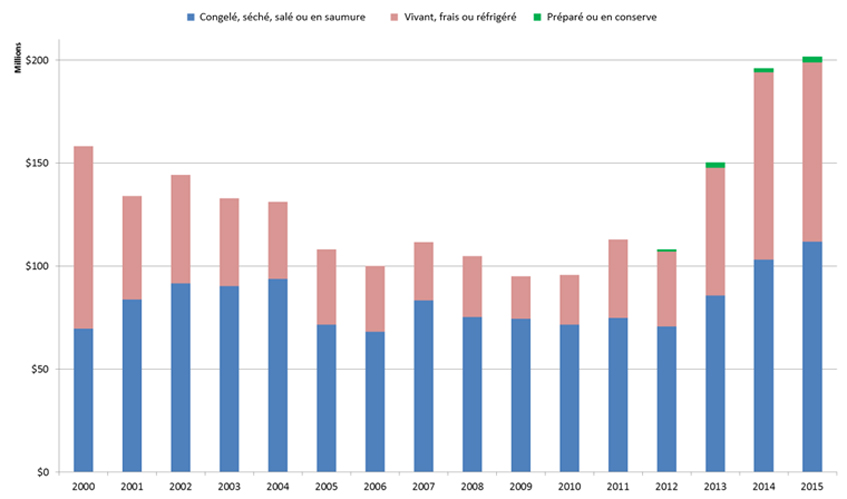

Pendant la plus grande partie des dix dernières années, les exportations canadiennes de pétoncles, par forme de produit, étaient réparties en moyenne à 70-30 en gros entre les produits « congelés » (« congelés, séchés, salés ou en saumure) et les produits « frais » (« vivants, frais ou réfrigérés »). En 2015, le pourcentage de la valeur des exportations de pétoncles « frais » était de 43,1 % du total canadien, les produits « congelés » baissant à 55,5 %. Depuis 2012, les produits du pétoncle « préparés ou en conserve » représentent en moyenne 1,2 % de la valeur des exportations canadiennes de pétoncles.

La figure 9 illustre la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par produit, de 2000 à 2015.

Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015

Data source: DFO Economic Analysis and Statistics

Description

Figure 9 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit, de 2000 à 2015

| - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Congelé, séché, salé ou en saumure | 69 521 975 $ | 83 824 119 $ | 91 578 081 $ | 90 197 628 $ | 93 762 656 $ | 71 637 206 $ | 68 108 875 $ | 83 236 319 $ | 75 292 164 $ | 74 412 844 $ | 71 658 103 $ | 74 898 467 $ | 70 611 063 $ | 85 743 340 $ | 103 206 099 $ | 111 842 022 $ |

| Préparé ou en conserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 524 $ | 2 594 266 $ | 1 848 287 $ | 2 863 624 $ |

| Vivant, frais ou réfrigéré | 88 747 712 $ | 50 133 311 $ | 52 606 651 $ | 42 654 756 $ | 37 404 494 $ | 36 538 696 $ | 31 904 171 $ | 28 373 852 $ | 20 657 021 $ | 24 065 706 $ | 38 059 604 $ | 36 464 132 $ | 61 930 716 $ | 90 921 927 $ | 86 979 371 $ | |

| Somme finale | 158 269 687 $ | 133 957 430 $ | 144 184 732 $ | 132 852 384 $ | 131 167 150 $ | 108 175 902 $ | 100 013 046 $ | 111 610 102 $ | 104 892 016 $ | 95 069 865 $ | 95 723 809 $ | 112 958 071 $ | 108 041 719 $ | 150 268 322 $ | 195 976 313 $ | 201 685 017 $ |

En 2015, les États-Unis étaient le principal marché des produits « frais » et « préparés ou en conserve », avec pratiquement la totalité de la valeur de ces exportations. Dans la catégorie des produits « congelés », les États-Unis sont également le principal débouché, avec une valeur des exportations de 36,8 millions de dollars (soit 32,9 %), contre 34,2 millions pour la France (30,1 %).

La figure 10 donne d’autres précisions sur la valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché de destination.

Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015

Source des données : Analyses économiques et statistiques du MPO

Description

Figure 10 : Valeur des exportations canadiennes de pétoncles par forme de produit et marché principal, 2015

| - | - | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Congelé, séché, salé ou en saumure | US | 53 453 798 $ | 46 695 414 $ | 55 452 128 $ | 46 828 329 $ | 51 559 672 $ | 36 659 806 $ | 35 790 783 $ | 43 004 688 $ | 34 881 467 $ | 28 751 713 $ | 30 234 181 $ | 30 235 714 $ | 26 123 821 $ | 34 954 599 $ | 35 151 721 $ | 36 827 170 $ |

| - | France | 9 107 852 $ | 26 293 340 $ | 26 991 688 $ | 36 061 862 $ | 30 507 342 $ | 24 925 358 $ | 24 615 509 $ | 25 188 120 $ | 28 925 352 $ | 24 740 108 $ | 21 050 732 $ | 21 430 655 $ | 21 604 689 $ | 24 122 092 $ | 35 958 932 $ | 34 171 402 $ |

| - | Belgique | 0 $ | 46 840 $ | 968 764 $ | 719 157 $ | 596 547 $ | 2 142 120 $ | 730 315 $ | 1 216 897 $ | 1 497 434 $ | 996 305 $ | 3 598 641 $ | 4 377 769 $ | 5 580 934 $ | 4 761 091 $ | 1 168 786 $ | 5 403 164 $ |

| - | Autre | 6 960 325 $ | 10 788 525 $ | 8 165 501 $ | 6 588 280 $ | 11 099 095 $ | 7 909 922 $ | 6 972 268 $ | 13 826 614 $ | 9 987 911 $ | 19 924 718 $ | 16 774 549 $ | 18 854 329 $ | 17 301 619 $ | 21 905 558 $ | 30 926 660 $ | 35 440 286 $ |

| Vivant, frais ou réfrigéré | États-Unis | 88 623 596 $ | 49 382 588 $ | 52 100 554 $ | 42 313 913 $ | 37 164 926 $ | 35 887 060 $ | 31 755 130 $ | 28 097 104 $ | 29 140 307 $ | 20 617 573 $ | 23 491 984 $ | 36 463 455 $ | 36 377 067 $ | 61 922 575 $ | 90 655 254 $ | 86 808 672 $ |

| - | Autre | 124 116 $ | 750 723 $ | 506 097 $ | 340 843 $ | 239 568 $ | 651 636 $ | 149 041 $ | 276 679 $ | 459 545 $ | 39 448 $ | 573 722 $ | 1 596 149 $ | 87 065 $ | 8 141 $ | 266 673 $ | 170 699 $ |

| Préparé ou en conserve | États-Unis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 960 759 $ | 2 586 424 $ | 1 690 643 $ | 2 242 614 $ |

| - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5765 $ | 7842 $ | 157 644 $ | 621 010 $ |

4. Enjeux liés à la gestion

La pierre angulaire de la gestion de la pêche hauturière du pétoncle est le programme d’allocation d’entreprise dans la pêche hauturière du pétoncle au Canada (le programme d’AE), élaboré par l’industrie et approuvé par le MPO en 1989. Les modifications au programme d’AE doivent faire l’objet d’un consensus au sein du Comité consultatif ou, à défaut de consensus, un examen peut être déclenché avec un préavis de cinq (5) ans. Les trois principaux objectifs ont été définis dans le programme d’AE :

- la conservation et la restauration de la ressource;

- autant que possible, la stabilisation des débarquements annuels dans le temps;

- l’accroissement des avantages économiques pour les pêcheurs, les propriétaires de bateaux, les travailleurs à terre et la population canadienne.

En 1997, un examen interne du programme d’AE par le MPO a permis de conclure que tous ces objectifs avaient été atteints ou dépassés.

4.1. Enjeux liés à la pêche

Conflits

- En 1993, lorsque le premier TAC a été fixé pour le banc German, les détenteurs de permis ont décidé de ne pas pêcher pendant l’ouverture de la saison de pêche du homard afin d’éviter de possibles conflits liés aux engins.

- Le bulot et l’holothurie ont les mêmes préférences que les pétoncles en matière d’habitat. Ces pêches sont pratiquées dans les régions des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador et des efforts passés avaient perturbé la flottille de pêche hauturière du pétoncle. Si ces efforts de pêche s’étendent aux zones traditionnelles du pétoncle, il y a un risque de conflit lié aux engins. La flottille de pêche hauturière du pétoncle tentera de collaborer en vue d’atténuer tout conflit

Observateur/surveillance en mer

- Des règles relatives à la présence d’observateurs en mer ont été élaborées :

- 2 sorties par mois sur le banc de Georges (A);

- 1 sortie par an sur tous les autres bancs où la pêche est pratiquée;

- couverture à 100 % lorsque la pêche a lieu sur deux bancs pendant le même voyage de pêche.

Les observateurs en mer fournissent d’importantes informations sur les prises et les prises accessoires; la surveillance des voyages de pêche pour garantir le maintien des niveaux de couverture doit être une priorité. Cependant, la présence d’observateurs pendant un voyage de pêche portant sur deux bancs ne peut pas servir à remplacer d’autres exigences en matière de couverture. De plus, avec un nombre limité de voyages de pêche sur les bancs plus petits, conjugué à la couverture d’échantillonnage aléatoire, il se peut que ces bancs ne soient pas couverts chaque année.

Prises accessoires

Les observateurs en mer fournissent des informations sur les espèces ciblées et accessoires, y compris les espèces inscrites en vertu de la LEP et par le COSEPAC. Du fait de la variabilité entre les voyages de pêche (nombre de traits observés par voyage, longueur différente des traits, époque de l’année, zone, etc.), il faut être prudent en tenant compte des données des observateurs. Il faut tenir compte des niveaux de présence des observateurs en mer pour extrapoler les données sur les prises accessoires en valeurs géographiques ou temporelles pour la flottille tout entière.

Dans la pêche hauturière du pétoncle, la présence des observateurs en mer était restreinte au banc de Georges jusqu’en 2011, après quoi les autres bancs ont fait l’objet d’une couverture limitée. Le banc de Georges demeure cependant le principal banc de pêche. La couverture était en moyenne de 14,4 % sur le banc de Georges entre 2011 et 2016, d’après l’effort observé (heure mètre de remorquage) et l’effort total sur le banc.

Dans un rapport final préparé pour le MSC, Caddy et al. (2010) ont résumé une analyse préliminaire des prises accessoires par dragues à pétoncles dans la pêche hauturière du pétoncle, indiquant que 94 % (en poids) du poids total des organismes capturés étaient des pétoncles, 5,4 % étaient des prises accessoires de poissons et 0,6 % d’autres taxons d’invertébrés. Ce rapport précisait aussi les 14 espèces de poissons les plus courantes dans les prises accessoires et la liste de neuf espèces d’invertébrés les plus fréquemment capturées, en ordre décroissant dans les deux cas.

Ginette Robert a présenté les examens des données des observateurs pour le MSC concernant la raie, la baudroie, le loup de mer et les invertébrés. L’examen des données sur les prises accessoires de raies (toutes espèces confondues) et de baudroie montre que l’on dispose de peu d’information sur les bancs autres que le banc de Georges (total de sept sorties observées sur les bancs de Sable/Western, de Browns (Nord) et German de 2011 à 2013). Il est ressorti de l’examen des données de 2004 à 2013 sur le banc de Georges (A et B combinés) que les rejets annuels cumulés de raie variaient de 529 t en 2013 à 2 073 t en 2010. Les rejets annuels cumulés de baudroie étaient compris de 0 t (2004 à 2010) à 222 t en 2012. L’examen des prises accessoires de loup de mer (quatre espèces) a été fourni pour le banc de Georges (A) de 2011 à 2013 sous la forme du pourcentage de pétoncles débarqués par sortie observée (poids brut). Ces pourcentages étaient très bas (tous inférieurs à 0,023 %). L’examen des prises accessoires d’invertébrés pour le banc de Georges (A) et (B) (2013 uniquement) a indiqué les rejets annuels cumulés pour les groupes les plus abondants, ainsi que le pourcentage de rejets par rapport aux prises de pétoncles. Parmi les prises accessoires d’invertébrés, les plus importantes étaient celles d’étoiles de mer, puis de crabes et d’oursins, respectivement. Comparés aux prises de pétoncles, les pourcentages des prises accessoires d’invertébrés étaient nettement inférieurs au niveau critique de 5 % pour tous les groupes, le plus élevé étant les étoiles de mer, à 0,3 %.

Ces examens appuient les conclusions suivantes :

- la drague/râteau de type « New Bedford » est très sélective pour les pétoncles;

- les prises accessoires totales de la pêche hauturière du pétoncle demeurent inférieures à 5 %;

- les modifications de l’effort de l’industrie ont contribué à réduire l’impact sur l’écosystème.

À l’exception de la baudroie, la conservation des prises accessoires n’est pas autorisée dans la pêche hauturière du pétoncle.

4.2. Enjeux liés aux espèces en déclin

Un certain nombre d’espèces sauvages marines du Canada sont considérées en péril. Assurer la protection et favoriser le rétablissement des espèces en péril sont une priorité nationale. À cette fin, le gouvernement du Canada a élaboré la Loi sur les espèces en péril (LEP) et un certain nombre de programmes complémentaires pour encourager le rétablissement et la protection des espèces disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en vertu de la LEP ou désignées comme telles par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Afin d’assurer le rétablissement des espèces en péril, la LEP comprend des interdictions visant à protéger les espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays (article 32), leurs résidences (article 33) et leur habitat essentiel (article 58). À condition que des critères précis soient respectés, la LEP permet des activités qui seraient autrement interdites grâce à la délivrance de permis ou à la conclusion d’accords en vertu des articles 73 et 74 ou des exemptions du paragraphe 83(4). Le rétablissement des espèces en péril implique l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion, ainsi que la protection de l’habitat essentiel déterminé comme nécessaire pour la survie ou le rétablissement des espèces. Dans le cas des espèces désignées comme espèces préoccupantes, l’habitat essentiel n’est pas déterminé. Les interdictions de l’article 32 ne s’appliquent donc pas.

Après l’évaluation du COSEPAC, s’il est décidé de ne pas inscrire une espèce sur la liste de la LEP, le MPO est tenu d’élaborer une « autre méthode » de conservation de l’espèce à l’aide d’autres outils législatifs et non législatifs. Si cette méthode de remplacement comprend des mesures supplémentaires, un plan de travail sur cinq ans doit être élaboré, conformément à la Politique d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril et à la Directive sur la recommandation de non-inscription une espèce sur la liste.

Des renseignements supplémentaires sur la LEP.

Si des espèces supplémentaires sont désignées en vertu de la LEP, ce PGIP reconnaît qu’il sera nécessaire de se préoccuper des répercussions potentielles sur ces nouvelles espèces. L’industrie sera consultée, au besoin, afin d’élaborer les stratégies nécessaires pour atténuer ces incidences.

Les prises accessoires d’espèces en déclin observées dans la pêche hauturière du pétoncle sont limitées à trois (3) espèces inscrites en vertu de la LEP (tableau 3) et à dix (10) espèces évaluées par le COSEPAC (tableau 4).| Espèce | ZPP | Statut en vertu de la LEP |

|---|---|---|

| Loup atlantique (Anarhichas lupus) |

10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Espèce préoccupante |

| Loup tacheté (Anarhichas minor) |

10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Menacée |

| Loup à tête large (Anarhichas denticulatus) |

10, 11, 12, 25, 26 et 27 | Menacée |

La pêche hauturière du pétoncle est une activité qui nécessite un permis en vertu de la Loi sur les pêches. Elle est gérée selon un plan de gestion officiel qui n’autorise pas la conservation du loup de mer (toutes espèces confondues). Ce rapport sur l’évaluation des dommages admissibles pour le loup de mer (MPO 2004) conclut que les niveaux de mortalité associée à la pêche hauturière du pétoncle n’ont pas altéré la capacité de l’espèce à se rétablir. Un récent examen des populations de loup de mer a permis de conclure que le déclin de l’abondance du loup de mer a pris fin et s’est même inversé dans de nombreuses zones, ce qui laisse entendre que les dommages actuels sont soutenables, en supposant que la productivité future des stocks sera similaire à celle observée ces dernières années (MPO 2015c).

| Espèce | % des prises accessoires observées en 2011-2016 | ZPP / Unité désignée | Situation selon le COSEPAC |

|---|---|---|---|

Morue franche |

1,40 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Sud | En voie de disparition |

| Anguille d’Amérique (Anguilla) |

0,00 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Menacée |

| Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) |

0,46 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Maritimes | Menacée |

| Brosme (Brosme brosme) |

0,01 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | En voie de disparition |

| Sébaste (Sebastes mentella) |

0,00 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | En voie de disparition |

| Raie à queue de velours (Malacoraja senta) |

0,27 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Plateau néo-écossais | Espèce préoccupante |

| Aiguillat commun (Squalus acanthias) |

0,37 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Espèce préoccupante |

| Raie épineuse (Amblyraja radiate) |

2,29 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Espèce préoccupante |

| Merluche blanche (Urophycis tenuis) |

0,28 % | 10, 11, 12, 25, 26 et 27 / Atlantique | Menacée |