Homard d'Amérique - Zones de pêche du homard 3 à 14C

Avant-propos

Homard d'Amérique

(Homarus americanus)

Ce Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) pluriannuel, qui entrera en vigueur en 2017, a été établi en collaboration avec les pêcheurs de homard d’Amérique (Homarus Americanus) et d’autres parties intéressées pour les zones de pêche au homard 3 à 14C de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce PGIP est un document évolutif.

Le but de ce PGIP consiste à déterminer les principaux objectifs et exigences relatifs à la pêche du homard, ainsi que les mesures de gestion qui permettront d’atteindre ces objectifs. Le présent document permet aussi de communiquer des renseignements de base à propos d’une pêche et de la gestion de cette pêche au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux commissions et aux comités de cogestion reconnus par la loi et aux autres intervenants. Ce PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable des ressources halieutiques.

Il ne s’agit pas d’un document ayant force exécutoire; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et il ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du Plan de gestion intégrée des pêches conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.

Pour tous les cas où le MPO est responsable de la mise en œuvre des obligations selon les accords de revendications territoriales, la mise en application du Plan de gestion intégrée des pêches devra respecter ces obligations. Si le Plan de gestion intégrée des pêches entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes de revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront.

Ainsi que cela est le cas pour toute politique, le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire d’y faire exception ou de la modifier à tout moment. Pêches et Océans Canada (le MPO) entend bien, toutefois, suivre le processus de gestion établi dans ce PGIP pour contribuer à mieux encadrer la pêche du homard à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le présent PGIP a été élaboré en 2017 et sera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Même si les éléments de ce plan demeureront en vigueur indéfiniment, les quotas feront l’objet d’un examen annuel et d’un éventuel ajustement en fonction des données scientifiques mises à jour. Cela pourrait comprendre des modifications du total autorisé des captures (TAC), ainsi que des ajustements des annexes et des listes du site Web.

Jacqueline Perry

Directrice générale régionale

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Table des matières

- 1.1 Historique de la pêche

- 1.2 Type de pêche

- 1.3 Participants

- 1.4 Lieux de pêche

- 1.5 Caractéristiques de la pêche

- 1.6 Gouvernance

- 1.7 Processus d’approbation

- 9.1 Description du programme de Conservation et Protection

- 9.2 Rendement en matière de conformité

- Premier volet: Éducation et intendance partagée

- Deuxième volet: Observation, contrôle et surveillance

- Troisième volet: Problèmes majeurs

- 9.3 Stratégie de conformité

- 9.4 Rendement en matière de conformité

- Annexe 1 : Permis de pêche au homard

- Annexe 2 : Dates de la saison de pêche au homard de 2017, jours de pêche et nombre maximal de casiers

- Annexe 3 : Dispositions réglementaires applicables au homard

- Annexe 4 : Personnes-ressouces du ministère

- Annexe 5 : Carte des zones de pêche au homard pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador

- Annexe 6 : Sécurité en mer

- Annexe 7: Données sur l'application de la réglementation de C et P pour le homard (ZPH 3 à 14C)

1. Aperçu de la pêche

9. Plan de conformité

11. Glossaire

Annexes

1. Aperçu de la pêche

1.1 Historique de la pêche

La pêche au homard dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador date des années 1870, et les débarquements ont atteint 8 000 tonnes en 1889. Au cours des 40 dernières années, le plus grand débarquement a été d’environ 3 000 tonnes, avec une moyenne annuelle d’environ 2300 tonnes.

Dans les années 1920, un effondrement du stock a entraîné la fermeture de la pêche au homard entre 1925 et 1927. Après cette fermeture, diverses mesures réglementaires ont été adoptées pour protéger les homards de taille non réglementaire et les homards œuvés.

En 1976, on a adopté des permis de pêche à accès limité et le nombre de permis de pêche au homard a continué à diminuer à cause de différents programmes de retrait de permis adoptés dans les années 1990, du lancement de la politique relative à l’absorption d’entreprises en 2007 et des Mesures de durabilité pour l’industrie du homard de l’Atlantique mises en œuvre entre 2010 et 2013. Le nombre de permis de pêche au homard a énormément diminué depuis 1990, dans une proportion de 47 %, pour atteindre 2 400 permis émis en 2017.

Au milieu des années 1990, à la suite de recommandations du Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH), un éventail de nouvelles mesures de gestion ont été adoptées pour préserver les ressources de homard. Ces mesures comprennent notamment :

- le marquage volontaire par encoche en V

- la fermeture des pêches dans les frayères de homard connues

- l’augmentation de la largeur minimale de la carapace

- la réduction du nombre de casiers

- la réduction de la durée des saisons

En 2010, le MPO a annoncé que le programme de mesures de durabilité pour l’industrie du homard de l’Atlantique (MDIHA) permettra d’assurer la durabilité et la prospérité économique du homard canadien à long terme. Dans le cadre de ce programme, 50 millions de dollars ont été investis pour élaborer et mettre en œuvre des plans de durabilité pour les zones de pêche au homard.

En 2011, le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador sont parvenus à un accord avec le Fish Food and Allied Workers Union (FFAW/Unifor) au sujet d’un plan de conservation et de durabilité pour la pêche au homard à Terre-Neuve. Ce plan de conservation et de durabilité consistait en trois éléments :

- une réduction volontaire du nombre de casiers

- un programme de retrait de permis aux entreprises de pêche au homard par enchères inversées (RPEPH)

- et des projets scientifiques et de gérance relatifs au homard

Dans les ZPH 11 à 14B, un total de 104 000 casiers à homard ont été retirés grâce au RPEPH, ce qui correspond à une réduction de 36 %. 47 000 casiers ont été retirés volontairement et 57 000 casiers de plus ont également été retirés. En outre, dans les ZPH 11 à 14B, le RPEPH a permis de retirer les permis de 262 entreprises de pêche au homard, ce qui correspond à une réduction de 23 % du nombre de titulaires de permis de pêche au homard. Ces retraits ont aussi entraîné l’annulation de permis de pêche d’autres espèces, dont :

- 94 permis pour la pêche du crabe des neiges

- 196 permis pour la pêche du poisson de fond

- Et 426 permis pour la pêche d’autres espèces

Le programme MDIHA a aussi contribué de plusieurs façons au secteur des sciences et à l’intendance du MPO dans les ZPH 3 à 14C. Les fonds ont principalement permis au secteur des sciences du MPO d’effectuer de l’échantillonnage en mer (sexe, taille et maturité des homards capturés) et de se doter de journaux de bord de pêche repère ainsi que de services d’entrée de données pour ces deux sources de données. (Notez que l’échantillonnage en mer est la seule source d’information sur la structure de la population de homard en ce qui concerne le sexe, la taille et la maturité. La réduction subséquente, en matière de permis et de casiers dans les ZPH 11 à 14B a aussi entraîné la réduction de l’effort nominal (effort maximal possible en matière de pêche au homard), ce qui réduit la pression engendrée par la pêche sur la ressource.

En 2014, le FFAW a lancé le projet pilote Fishing Income Improvement Program (FIIP) [Projet d’amélioration des revenus tirés de la pêche] dans les ZPH 13A et 13B. Le FIIP cherchait à améliorer l’équilibre entre la capacité de capture et les niveaux de ressources en offrant un retrait de permis aux entreprises de pêche au homard par enchères inversées. Quoique semblable au RPEPH, ce programme en différait par le fait que les casiers à homard et les quotas individuels de pêche au crabe des neiges pouvaient être revendus par codes d’affectation aux pêcheurs admissibles. Pendant la période pilote, le FIIP a attiré peu d’intérêt. Cependant, il est encore en activité.

1.2 Type de pêche

La pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador est une pêche commerciale, avec des pêches autochtones restreintes à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). De plus, l’accès peut être demandé pour des raisons scientifiques et éducatives. La pêche au homard récréative n’est pas autorisée dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

1.3 Participants

2 400 pêcheurs commerciaux détiennent un permis de pêche au homard dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Le nombre de permis commerciaux comprend un certain nombre de permis de pêche commerciale communautaire au homard délivrés à des organisations autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador.

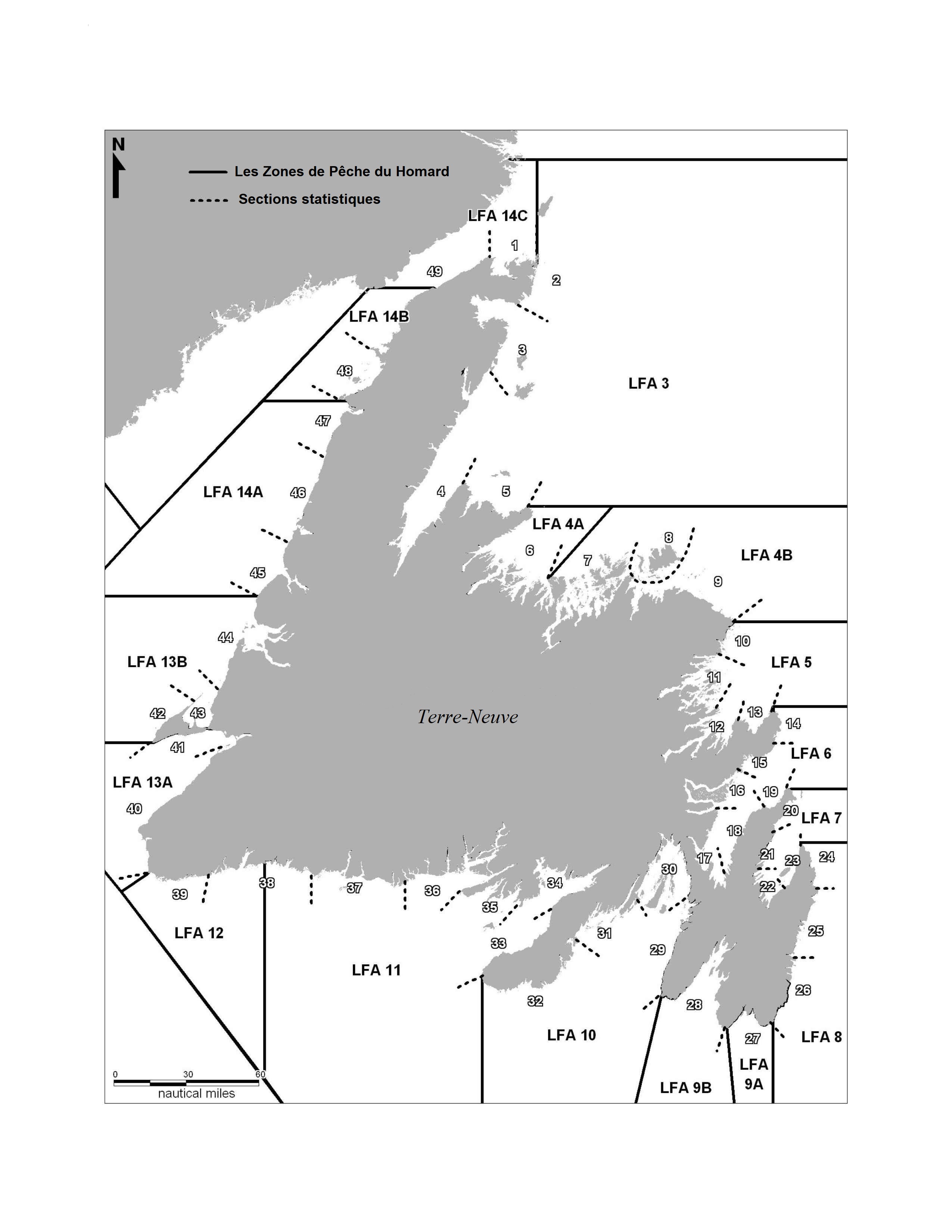

1.4 Lieux de pêche

La pêche est pratiquée dans 16 zones de pêche au homard (ZPH) réparties autour de l’île de Terre-Neuve. Ces ZPH ne sont pas toujours délimitées en fonction des unités biologiques de la population de homard, mais plutôt de manière traditionnelle, selon les zones géographiques telles que les baies. Les titulaires de permis doivent se confiner au secteur de leur port d’attache dans les divisions 3KLPs de l’OPANO, de leur lieu de résidence dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO, ou là où ils pêchent depuis longtemps.

1.5 Caractéristiques de la pêche

Les pêches au homard sont des pêches concurrentielles gérées au moyen de contrôles des entrées tels que :

- un accès limité à la pêche

- des saisons

- le nombre de casiers

- la largeur minimale de la carapace

Cette pêche est effectuée à l’aide de navires d’une longueur hors tout (LHT) de moins de 12,19 m (40’) et, dans la plupart des cas, par des navires d’une longueur hors tout (LHT) de moins de 9,14 m (30’). Les homards sont pêchés près du rivage, surtout en utilisant des casiers à homards traditionnels en bois, quoique des casiers en treillis métallique soient utilisés dans certaines régions, en nombre moins important.

La saison de la pêche dure de huit à dix semaines, de la mi-avril à la mi-juillet suivant la ZPH, et le gros des prises a lieu en mai et en juin. Les casiers à homard sont appâtés et lestés afin de demeurer au fond de l’océan. Les casiers sont hissés par des cordes marquées par des bouées à la surface de l’eau, qui y sont attachées.

1.6 Gouvernance

La pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador est régie par la Loi sur les pêches, par les règlements pris en vertu de la Loi; ainsi que les politiques ministérielles. Les principaux règlements et politiques qui s’appliquent comprennent notamment :

- le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

- le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA)

- le Règlement de pêche (dispositions générales)

- la politique de délivrance des permis du MPO pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador

- la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada de 1996

La politique d’émission des permis de pêche contient différentes directives en la matière qui régissent l’industrie de la pêche commerciale dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment les politiques propres à l’espèce qui s’appliquent à la pêche au homard.

Prière de consulter Pêches et Océans Canada (MPO) pour toute question concernant l’interprétation et l’application du présent document.

1.7 Processus d’approbation

Le Plan de gestion intégrée des pêches est approuvé par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Les dates d’ouverture et de fermeture concernant des secteurs et des types d’engins particuliers sont définies par le personnel du secteur du MPO en consultation avec l’industrie. Si d’autres préoccupations sont soulevées, celles-ci feront l’objet de processus de consultation sur le homard. Toute modification des conditions de permis est présentée par les représentants du MPO au cours de réunions de consultation.

Sauf en cas de problème de conservation, l’objectif est de gérer la pêche en fonction des mesures décrites dans le présent PGIP. Les parties intéressées qui recherchent de nouvelles mesures de gestion doivent présenter leurs demandes au cours de la prochaine réunion de consultation prévue entre le MPO et l’industrie.

2. Évaluation et état des stocks

2.1 Sommaire biologique

L’habitat du homard américain s’étend de la Caroline du Nord au Labrador, le long de la Côte Atlantique. Dans les eaux canadiennes, on peut pêcher le homard en eaux profondes (p. ex. le banc de Georges et la baie de Fundy), mais on le pêche généralement près du rivage, à des profondeurs allant de 1 à 30 m, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le cycle biologique du homard peut être divisé en une phase planctonique et une phase benthique. La phase planctonique suit l’éclosion des œufs, de la fin du mois de mai pratiquement jusqu’à la fin du mois de septembre.

Les larves passent par un stade de nage libre qui dure entre trois et dix semaines en fonction des conditions environnementales, particulièrement la température de l’eau. La phase planctonique prend fin au stade IV, lorsque les larves se déposent au fond. La mue et l’accouplement ont lieu entre les mois de juillet et de septembre. En général, les homards femelles pondent leurs œufs un an après l’accouplement et les transportent, fixés sous leur abdomen, pendant neuf à douze mois. Les homards femelles sont donc caractérisés par un cycle de mue et de reproduction bisannuel, quoique les homards femelles adultes de plus petite taille muent et se reproduisent parfois au cours de la même année. Environ 50 % des femelles mesurant de un à deux millimètres de moins que la taille réglementaire minimale (TRM), qui est de 82,5 mm à Terre-Neuve-et-Labrador, pondent des œufs pendant la saison du frai. La fécondité et la qualité des œufs augmentent avec la taille. Les œufs des homards de plus grande taille ont tendance à contenir une plus grande quantité d’énergie par unité de poids, et les femelles de plus grande taille ont tendance à frayer plus tôt dans la saison, ce qui peut améliorer leur croissance et leur survie.

2.2 Interactions des l’écosystèmes

Les conditions environnementales, comme la température de l’eau, peuvent avoir une influence sur la répartition du homard et le nombre de prises. Dans la plupart des eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, la température au fond de l’eau est généralement inférieure à 3 °C, ce qui n’est pas considéré comme un habitat thermique favorable pour le homard. Cela limite la répartition du homard aux eaux côtières de Terre-Neuve-et-Labrador (p. ex. < 30 m), où la température au fond peut s’approcher des vingt degrés en été.

On considère que le homard adulte a peu de prédateurs naturels et que la pêche commerciale est responsable de la plupart des cas de mortalité d’individus adultes. Les homards s’alimentent surtout de crabes communs, de polychètes, de mollusques, d’échinodermes et de poissons variés.

2.3 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et connaissances écologiques traditionnelles

Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et les connaissances écologiques traditionnelles sous la forme d’observations et de commentaires fournis par des groupes autochtones sont examinées dans les décisions de gestion lorsqu’elles sont fournies. Les pêcheurs ont l’occasion de partager leurs connaissances lors du processus d’évaluation des stocks de homard par les pairs, lors de réunions annuelles sur les ZPH et lors de la réunion quadrimestrielle de consultation sur le homard.

2.4 Évaluation des stocks

L’Avis scientifique 2016/052 du Secrétariat canadien de consultation scientifique donne des renseignements supplémentaires sur l’évaluation des stocks de homard américain à Terre-Neuve-et-Labrador.

2.5 Approche de précaution

À l’heure actuelle, un cadre d’approche de précaution (AP) n’a pas été mis en œuvre pour la pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Aspects économiques de la pêche

3.1 Débarquements et valeur marchande

Dans la région de T.-N.-L., les débarquements de homards ont considérablement varié depuis les années 1990. Les débarquements ont culminé en 2008 avec près de 3 000 tonnes et décliné entre 2011 et 2014. Depuis les deux dernières années, les débarquements ont augmenté pour atteindre environ 2 800 tonnes.

La valeur au débarquement de la pêche au homard a aussi varié pendant cette période. La valeur au débarquement a, plus précisément, décliné de façon abrupte en 2009, et elle est restée à un niveau très bas pendant les quelques années suivantes. Le déclin de 2009 était surtout lié à un changement de la demande du marché dû au ralentissement économique mondial qui a eu lieu pendant cette période. Au cours des deux dernières années, la valeur au débarquement du homard a atteint des points culminants, dépassant les 35 millions de dollars. (Figure 1).

Figure 1 : Quantité totale des débarquements (t) et valeur au débarquement (M$) – région de T.-N.-L

Source : Direction des politiques et de l’économie – région de Terre-Neuve-et-Labrador

Les données recueillies entre 2006 et 2016 sont préliminaires et sujettes à révision

Description

Figure 1. Quantité totale des débarquements (t) et valeur au débarquement (M$) - région de T.-N.-L.

| Année | Quantité (t) | Valeur au débarquement ($M) |

| 1996 | 2,367 | $21.20 |

| 1997 | 2,262 | $23.50 |

| 1998 | 2,035 | $19.19 |

| 1999 | 1,813 | $18.11 |

| 2000 | 1,758 | $19.27 |

| 2001 | 2,116 | $25.66 |

| 2002 | 2,059 | $23.48 |

| 2003 | 2,256 | $25.87 |

| 2004 | 1,910 | $21.02 |

| 2005 | 2,613 | $31.51 |

| 2006 | 2,643 | $28.70 |

| 2007 | 2,567 | $32.00 |

| 2008 | 2,972 | $27.93 |

| 2009 | 2,501 | $18.09 |

| 2010 | 2,597 | $18.85 |

| 2011 | 1,934 | $16.89 |

| 2012 | 2,104 | $19.16 |

| 2013 | 2,201 | $17.53 |

| 2014 | 2,138 | $18.46 |

| 2015 | 2,725 | $32.50 |

| 2016 | 2,853 | $36.24 |

Le prix moyen au débarquement par livre de homard a aussi varié à Terre-Neuve-et-Labrador pendant cette période (figure 2). Tel qu’indiqué, le déclin qui a eu lieu entre 2008 et 2009 découlait en grande partie de changements de la demande du marché. À la suite de ce déclin abrupt, le prix moyen au débarquement est demeuré entre 3 $ et 4 $ la livre pendant quelques années. Cependant, le prix moyen a récemment beaucoup augmenté pour atteindre 5,77 $ la livre en 2016.

Figure 2 : Prix du homard au débarquement ($ moyen/lb) – région de T.-N.-L.

Source: Direction des politiques et de l’économie – région de Terre-Neuve-et-Labrador

Description

Figure 2. Prix du homard au débarquement ($ moyen/lb) - région de T.-N.-L.

| Année | Ave. $/lb |

| 1996 | $4.06 |

| 1997 | $4.73 |

| 1998 | $4.27 |

| 1999 | $4.53 |

| 2000 | $4.97 |

| 2001 | $5.49 |

| 2002 | $5.17 |

| 2003 | $5.20 |

| 2004 | $4.99 |

| 2005 | $5.47 |

| 2006 | $4.93 |

| 2007 | $5.66 |

| 2008 | $4.26 |

| 2009 | $3.28 |

| 2010 | $3.29 |

| 2011 | $3.96 |

| 2012 | $4.13 |

| 2013 | $3.61 |

| 2014 | $3.92 |

| 2015 | $5.40 |

| 2016 | $5.76 |

3.2 Participation et aire de répartition des débarquements

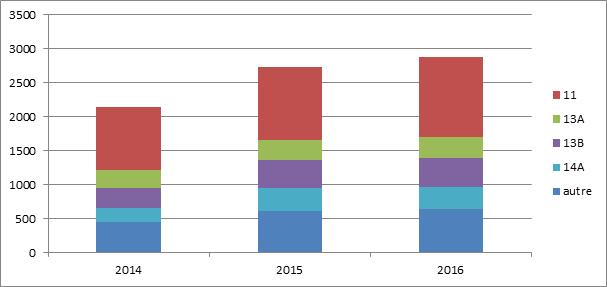

Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, la pêche au homard est surtout concentrée sur les côtes Ouest et Sud de Terre-Neuve (figure 3) dans les divisions de l’OPANO 4R3Pn et de baie Fortune (c.-à-d. Les ZPH 11 à 14C). Entre 2014 et 2016, la pêche au homard dans ces secteurs représentait plus de 90 % des débarquements de homards de toute la région. Près de la moitié des homards pêchés dans la région sont débarqués dans la subdivision 3Ps de l’OPANO, surtout à baie de Fortune (ZPH 11). En ce qui concerne les débarquements, la ZPH la plus importante de la région de Terre-Neuve-et-Labrador est baie de Fortune, ou l’on débarque environ 1 000 tonnes de homard chaque année.

Figure 3 : Débarquements de homards (en tonnes) par ZPH de 2014 à 2016 – région de T.-N.-L.

Source : Direction des politiques et de l’économie – région de Terre-Neuve-et-Labrador

Note : les données sont préliminaires et sujettes à révision

Note : Une autre catégorie, formée par l’agrégation de plusieurs ZPH, ne peut être montrée à cause de préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels

Description

Figure 3. Débarquements de homard (en tonnes) par ZPH de 2014 à 2016 - région de T.-N.-L.

| 2014 | 2015 | 2016 | |

| Autre | 452.91 | 616.19 | 638.6 |

| 11 | 922.84 | 1078.39 | 1173.49 |

| 13A | 269.06 | 285.76 | 308.6 |

| 13B | 287.21 | 420.39 | 424.07 |

| 14A | 205.99 | 332.5 | 335.58 |

| Total | 2138.01 | 2733.23 | 2880.34 |

Le homard ne constitue pas une pêche prédominante dans les divisions de l’OPANO 3KL ni dans le secteur baie Placentia (ZPH 10) de la division 3Ps de l’OPANO. Moins de 10 % des prises totales de homard (2016) proviennent de ces régions.

Environ 2 400 permis de pêche au homard ont été délivrés en 2016 dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador (figure 4). Environ 55 % de ces permis, soit 1 300, étaient considérés comme « actifs » ou avaient enregistré des ventes de homard. Le taux d’activité était plus élevé dans les ZPH 11 à 14, où il se situait entre 90 % dans la ZPH 13A et 100 % dans les ZPH 11 et 12. Les taux d’activité les moins élevés (< 1 %) ont été relevés dans les ZPH 3, 8 et 9.

Figure 4 : Permis de pêche au homard et nombre de permis actifs par ZPH (2016)

Source: Direction des politiques et de l’économie – région de Terre-Neuve-et-Labrador

Description

Figure 4. Permis de pêche au homard et nombre de permis actifs par ZPH (2016).

| ZPH | Permis de pêche au homard | Permis de pêche au homard qui sont actifs |

| 03 | 55 | 0 |

| 4A | 168 | 79 |

| 4B | 318 | 142 |

| 05 | 220 | 132 |

| 06 | 196 | 41 |

| 07 | 138 | 21 |

| 08 | 75 | 5 |

| 09 | 31 | 2 |

| 10 | 293 | 74 |

| 11 | 262 | 262 |

| 12 | 38 | 38 |

| 13A | 109 | 100 |

| 13B | 125 | 122 |

| 14A | 154 | 149 |

| 14B | 166 | 143 |

| 14C | 5 | 3 |

3.3 Dépendance

Dans la région de T.-N.-L., on pêche surtout le homard en utilisant des navires d’une longueur hors tout (LHT) inférieure à 40’, quoiqu’une petite partie des permis de pêche au homard soit détenue par des pêcheurs du secteur des navires de plus de 40’.

La dépendance envers le homard est plus importante dans les ZPH 11 à 14B, ce qui coïncide avec le nombre de permis actifs (figure 5). Pour les entreprises qui effectuent des débarquements de homard dans cette zone, le homard représentait plus de 60 % (ZPH 11, 12 et 13A) de la valeur totale au débarquement de toutes les espèces pêchées. Parmi les autres espèces récoltées en quantité importante, on compte le crabe des neiges, la morue franche et le flétan du Groenland.

Pour les entreprises qui effectuent des débarquements de homard dans les ZPH 13B, 14A et 14B, le homard constituait environ 50 % de la valeur totale au débarquement de toutes les espèces pêchées. Le crabe, le flétan noir et le flétan de l’Atlantique constituaient également une proportion importante de la valeur totale au débarquement de toutes les espèces pêchées.

Pour les entreprises qui effectuent des débarquements de homard dans les ZPH 4 à 10, le crabe des neiges était l’espèce prédominante et représentait entre 56 % et 97 % de la valeur totale au débarquement de toutes les espèces pêchées. Le reste de la récolte était constitué de flétan noir, de capelan, de morue, de hareng et de maquereau, en plus petites quantités.

Figure 5 : Pourcentage de la valeur totale au débarquement représenté par chaque espèce en 2016 – Titulaires de permis actifs de pêche au homard

Source : Direction des politiques et de l’économie – région de Terre-Neuve-et-Labrador

Note : les données sont préliminaires et sujettes à révision

Description

Figure 5. Pourcentage de la valeur total au débarquement représenté par chaque espèce en 2016 - Titulaires de permis actifs de pêche au homard

| Espèce | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13A | 13B | 14A | 14B |

| Homard | 12% | 10% | 9% | 5% | 6% | 1% | 20% | 78% | 72% | 55% | 57% | 48% | 54% |

| Crabe | 50% | 51% | 70% | 74% | 84% | 91% | 43% | 6% | 0% | 18% | 16% | 12% | 1% |

| Morue | 20% | 18% | 10% | 11% | 5% | 8% | 33% | 4% | 6% | 1% | 0% | 2% | 5% |

| Capelan | 14% | 11% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 1% | 4% |

| Maquereau | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 0% | 2% |

| Hareng | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 2% | 3% |

| Turbot | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% |

| Flétan de l'Atlantique | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 6% | 6% | 8% | 13% |

| Autres espèces | 1% | 6% | 4% | 6% | 4% | 0% | 3% | 7% | 7% | 0% | 0% | 11% | 13% |

4. Questions de gestion

4.1 Questions relatives à la pêche

4.1.1 Faible production d'oeufs

La production d’œufs des populations de homard de Terre-Neuve-et-Labrador est actuellement relativement faible compte tenu de son potentiel. Le nombre d’œufs produits par les homards et leur qualité sont d’une importance cruciale pour la santé et la durabilité de la population de homard.

Des mesures de conservation, comme le programme volontaire de marquage par encoche en V, peuvent contribuer à la durabilité de la pêche au homard dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador en permettant aux homards femelles de se reproduire plus d’une fois, de grandir et de produire des œufs de meilleure qualité.

4.1.2 Taux d'exploitation élevé

Le taux d’exploitation de la pêche au homard est considéré comme très élevé dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. On estime qu’il pourrait représenter jusqu’à 90 % des populations de homards. Chaque année, presque tous les homards de taille réglementaire sont pris au cours de la pêche commerciale. On définit le taux d’exploitation comme la proportion de homards exploitables prélevée par la pêche au cours d’une année donnée. La pêche de l’année suivante dépend des homards qui grandissent une fois que la saison de la pêche est terminée.

Le nombre d’œufs produits par les homards et leur qualité sont d’une importance cruciale pour la santé et la durabilité de la population de homard. Pour que la production d’œufs soit suffisante pour maintenir le potentiel de recrutement, la norme est d’établir la taille minimum au niveau de la taille ou 50 % des femelles ont atteint la maturité (SOM), ou l’équivalent. Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, on estime que 50 % des homards femelles atteignent leur maturité lorsque leur carapace atteint une longueur de 81 mm. Avec la taille minimale réglementaire actuelle de 82,5 mm, on considère que la pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador est durable. Cependant, lorsque la pêche est effectuée avec un taux d’exploitation élevé, une fois que les homards atteignent la taille réglementaire, la majorité de la population est prise, ce qui laisse aux homards peu de chances de grandir. Les petits homards femelles produisent une petite quantité d’œufs par rapport aux homards plus vieux qui en produisent plus et dont les œufs sont de meilleure qualité.

4.1.3 Données sur la pêche

Dans le passé, on manquait de données sur la pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador. Les débarquements de homard ne sont pas soumis à un programme de vérification à quai (PVQ) indépendant mené par des tiers. Les renseignements relatifs aux débarquements sont donc restés inconnus pendant des années. Les acheteurs de homard soumettaient des rapports de vente au MPO, mais ceux-ci ne comprenaient pas de dossiers sur les ventes locales ni sur l’utilisation et la consommation personnelles. En 2010, un programme de journal de bord obligatoire sur le homard a été lancé dans toutes les ZPH. Les données de ces journaux de bord aident à surveiller l’effort de pêche et à quantifier des mesures de conservation comme le marquage par encoche en V. La proportion de journaux de bord rapportés est généralement faible.

Depuis 2004, le MPO et le FFAW collaborent à un projet de surveillance du homard dans lequel sont impliqués des pêcheurs de homard. Ce projet de surveillance du homard est constitué de deux initiatives :

- l’échantillonnage en mer de prises effectuées dans chaque secteur par un technicien en échantillonnage en mer formé de la FFAW, en utilisant des casiers commerciaux et des casiers modifiés

- la collecte de données de prises et d’effort à partir des journaux de bord de pêcheurs-repères.

Ces journaux de bord sont fournis à au moins 15 à 20 % des titulaires de permis dans chaque zone, et les pêcheurs qui le veulent pourront les remplir quotidiennement pendant la saison de pêche. Des techniciens en échantillonnage en mer assistent ces pêcheurs pour échantillonner et consigner les données.

Le projet de surveillance du homard implique aussi de mesurer la température au fond dans chaque ZPH. En 2009, le projet a été étendu et on y a ajouté plus d’échantillonnage en mer afin d’améliorer les données biologiques recueillies. Le secteur des sciences du MPO utilise ces données pour évaluer les stocks de homard de Terre-Neuve-et-Labrador.

4.1.4 Conflits au sujet des engins de pêche

Depuis plusieurs années, les prises accidentelles de homards et la possible destruction de l’habitat du homard lors de la pêche aux pétoncles suscitent l’inquiétude. Dans certains secteurs, le MPO a mis en œuvre des mesures d’atténuation pour protéger les homards et leur habitat contre les effets du dragage, comme des zones interdites saisonnières et la fermeture saisonnière en fonction de la profondeur de l’eau.

Cependant, dans la division 3Ps de l’OPANO (ZPH 10 et 11), il a été plus difficile de parvenir à un consensus sur la meilleure façon de protéger les homards et leur habitat tout en continuant à permettre la pêche aux pétoncles. Le MPO a fait, sans succès, plusieurs tentatives pour tenter d’obtenir une résolution par la médiation, mais le dialogue continue avec les pêcheurs concernés.

4.2 Considérations liées aux océans et à l'habitat

Le MPO cherche à conserver et à protéger l’habitat du poisson qui appuie les ressources halieutiques du Canada grâce à l’application des dispositions en matière de protection des pêches de la Loi sur les pêches. Parmi les principales dispositions de la Loi sur les pêches, l’article 35 stipule qu’il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone sans en avoir reçu l’autorisation de la part du ministre.

Le Programme de protection des pêches fournit des conseils aux promoteurs afin de leur permettre d’éviter et d’atténuer activement les effets des projets sur le poisson et l’habitat du poisson, entreprend la réalisation de l’examen des projets d’ouvrages, d’entreprises et d’activités qui pourraient avoir des effets sur le poisson et l’habitat du poisson, et vise à assurer la conformité à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril grâce à la délivrance d’autorisations et de permis, s’il y a lieu, s’accompagnant de conditions liées à la compensation, à la surveillance et à la production de rapports.

Ces dernières années, les mesures de compensation de l’habitat du poisson liées à l’autorisation de nombreux projets marins (comme des quais et des brise-lames) ont entraîné la création d’habitats pour homard à plusieurs stades biologiques, ou leur amélioration. Le fait d’éviter d’endommager l’habitat du homard et les mesures de compensation permettant de l’améliorer demeureront des priorités pour le Programme de protection des pêches du MPO dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

4.2.1 Initiatives sur les océans en matière de conservation marine

Le gouvernement du Canada a atteint son objectif visant à protéger 5 % des zones marines et côtières du pays d’ici la fin de l’année 2017, et reste déterminé à protéger 10 % de ces zones d’ici 2020. L’objectif d’ici 2020 est à la fois national (objectif 1 du Canada pour la biodiversité) et international (objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique et Programme de développement durable pour 2030 de l’Assemblée générale des Nations Unies en vertu de l’objectif 14). Les objectifs d’ici 2017 et 202 0 sont désignés collectivement comme les objectifs de conservation marine (OCM) du Canada.

Pour atteindre ces objectifs, le Canada établit des aires marines protégées (AMP) et d’autres mesures de conservation efficaces par zone (« autres mesures »), en consultation avec l’industrie, les organismes non gouvernementaux et d’autres parties intéressées. Un aperçu de ces outils, et notamment une description du rôle des mesures de gestion des pêches entrant dans la catégorie des autres mesures, est disponible dans la section Zones de protection marine (ZPM), sites d’intérêt (SI) et autres mesures. Certaines fermetures existantes en vertu de la Loi sur les pêches répondent aux critères des « autres mesures ».

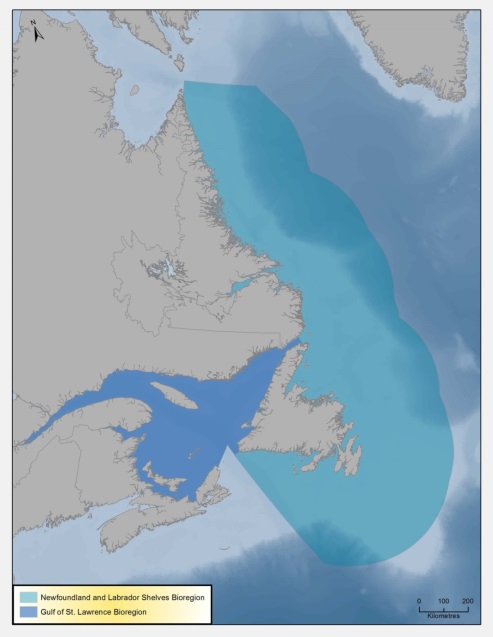

En reconnaissance du besoin de gérer de façon durable les pêches et les océans du Canada à l’aide d’une approche écosystémique axée sur la préservation de la biodiversité, le MPO dirige des initiatives en matière de planification de la préservation marine dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Des réseaux d’aires marines protégées (aires marines protégées et autres aires protégées en vertu de la Loi sur les océans) et d’autres mesures (p. ex. les fermetures en vertu de la Loi sur les pêches) sont en cours d’élaboration dans les biorégions des plateaux de T.-N.-L., et de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

La biorégion des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador couvre environ un million de km2, s’étendant du cap Chidley, à la pointe nord du Labrador, jusqu’à la partie sud des Grands Bancs et la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador. La biorégion de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent couvre 231 193 km2, est délimitée à l’est par une ligne déchiquetée qui s’étend des environs de Bay St. Lawrence, en Nouvelle-Écosse, à Port aux Basques, à T.-N.-L.; au nord selon une ligne qui débute au sud de Henley Harbour jusqu’aux environs de Raleigh à T.‑N.-L., et à l’ouest le long de la côte sud du Québec.

Les zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) qui ont été définies à l’intérieur des deux biorégions joueront un rôle de premier plan au sein du réseau d’AMP.

L’objectif principal des réseaux d’AMP consiste à assurer la protection à long terme de la biodiversité marine, de sa fonction écosystémique et de ses caractéristiques naturelles particulières. De plus, trois autres mesures ont été établies en vertu de la Loi sur les pêches pour offrir des avantages en matière de conservation de la biodiversité dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent à l’intérieur de la division 4R : la zone de fermeture du saumon de la baie des Îles (212 km2) est fermée à tous les engins fixes de pêche du poisson pélagique afin de protéger la migration du saumon de l’Atlantique, mais la pêche aux casiers, la pêche à la senne coulissante et la pêche au hareng d’appât au filet sont autorisées; les zones de Shoal Point (0,65 km2) et de la rivière Trout (0,65 km2) sont également fermées à la pêche au homard, avec un objectif de gestion des stocks visant à accroître la production d’œufs de homard.

Figure 6 : Carte de la biorégion de Terre-Neuve-et-Labrador et du golfe du Saint-Laurent

4.3 Répercussions des engins de pêche

On considère que les casiers à homard utilisés dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador ont un impact insignifiant ou faible sur l’écosystème, quoique l’action des vagues puisse faire en sorte que les casiers endommagent le plancher océanique. De plus, la quantité de casiers peut également avoir un impact accru sur le plancher océanique.

Chaque année, des casiers à homard disparaissent à cause de la glace et/ou de conditions météorologiques maritimes extrêmes. Suivant les conditions de leur permis, les pêcheurs doivent rapporter les pertes de casiers dans les 48 heures suivant leur découverte. Grâce aux lattes biodégradables dont ils sont pourvus, les casiers à homard finiront par cesser de faire de la pêche fantôme.

4.4 Espèces aquatiques envahissantes (EAE)

Le crabe européen a également été découvert dans les régions côtières de la division 4R, en particulier à proximité de la baie Bonne et dans la baie St. George, et au nord jusqu’à Port Saunders.

Dans la division 4R de l’OPANO, certains tuniciers envahissants ont été repérés. Le membranipora membranacea (membranipore) présente les répercussions les plus importantes, puisqu’il envahit les bancs de varech et rompt les limbes des algues marines, ce qui réduit le nombre d’aires d’alevinage commerciales qui utilisent cet habitat.

Dans les divisions 3P, 3L et 4R de l’OPANO, certains tuniciers envahissants ont été détectés dans les régions côtières, avec des populations envahissantes et préoccupantes situées à Burin, Little Bay et Marystown (ascidie jaune) et les ports de Belloram (botrylloïde violet).

Les pratiques exemplaires visant à empêcher l’introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont les suivantes :

- effectuer l’entretien annuel habituel des navires (c.-à-d. nettoyer la coque et utiliser de la peinture antisalissure afin d’empêcher les biosalissures);

- nettoyer et sécher à l’air les engins et les cordages afin d’empêcher le déplacement entre les zones à cause des engins;

- éviter le transport de grandes quantités d’eau d’un emplacement à un autre;

- reconnaître et signaler toute espèce aquatique envahissante au MPO aux fins de leur détection précoce.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les espèces aquatiques envahissantes à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que des cartes sur ces espèces.

4.5 Enjeux internationaux

Les États-Unis (É.-U.) mettent en œuvre les dispositions sur l’importation de la Marine Mammal Protection Act, conformément aux directives du tribunal. Conformément aux règles d’importation, les pays qui exportent du poisson et des produits du poisson vers les É.-U. devront démontrer qu’ils se sont dotés de mesures réglementaires dont l’efficacité est comparable à celle des mesures en place aux É.-U. afin de réduire la mortalité accidentelle et les blessures graves chez les mammifères marins. Les pays qui n’auront pas obtenu de mesures de comparabilité aux États-Unis pour leurs pêches d’exportation d’ici au 1er janvier 2022 n’auront pas le droit d’accéder au marché américain.

Le Canada cherche à démontrer que des mesures appropriées sont en place dans toutes les pêches canadiennes.

5. Objectifs

Le MPO s’efforce de gérer la pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador en fonction des principes de la conservation des stocks, de la durabilité de la récolte ainsi que de la santé et de la viabilité de l’écosystème. En utilisant les objectifs à court et à long terme suivants en tant que principes directeurs, différentes mesures de gestion ont été mises en œuvre ou sont en cours d’élaboration. Ces mesures permettront d’optimiser les avantages que présente cette ressource.

5.1 Objectifs à long terme

- Conserver les ressources de homard et maintenir des stocks de homard sains dans toutes les ZPH afin d’offrir aux pêcheurs la durabilité commerciale. Plus précisément :

- augmenter l’abondance du homard dans les secteurs où les stocks ont diminué

- accroître la production d’œufs

- réduire les taux d’exploitation et l’effort de pêche

- s’assurer de recueillir des données fiables et pertinentes pour la gestion et la recherche scientifique.

- répondre aux impacts sur l’écosystème

- promouvoir l’intendance par les parties prenantes

- soutenir la prospérité économique de l’industrie de la pêche au homard

- atteindre des taux élevés de conformité grâce à une surveillance efficace et à des programmes de conformité.

5.2 Objectifs à court terme

- continuer à tenter d’obtenir, par la médiation, la résolution des conflits liés aux engins utilisés pour la pêche aux pétoncles et au homard dans la division 3Ps

- améliorer le taux de retour des journaux de bord relatifs au homard

- améliorer la surveillance des prises accessoires

- promouvoir l’élaboration et l’utilisation de bonnes méthodes de pêche.

- surveiller la conformité

6. Accès et allocation

Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier l’accès, les allocations et les modalités de partage décrites dans le présent Plan de gestion intégrée des pêches, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les pêches.

6.1 Accès/Délivrance de permis

La pêche au homard commerciale est une pêche à accès limité et son accès est accordé par l’intermédiaire de permis délivrés à la discrétion du ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches. Aucun nouvel accès (permis) n’est offert pour cette pêche. Seuls les pêcheurs qui détiennent un permis pour l’année précédente seront admissibles au renouvellement de permis pour l’année en cours.

La législation actuelle prévoit que les permis ne sont pas admissibles à la réassignation. Le Ministre peut cependant, « à son entière discrétion » et pour des raisons d’efficacité administrative, énoncer dans une politique les conditions ou exigences en vertu desquelles un permis peut être délivré à un nouveau titulaire en « remplacement » d’un permis qui est rendu, à condition que le titulaire soit admissible.

Les permis détenus par des pêcheurs faisant partie du noyau indépendant peuvent être réassignés à tout nouvel arrivant dans la pêche qui y serait admissible à la demande de leur titulaire actuel. Les permis détenus par des pêcheurs ne faisant pas partie du noyau indépendant ne sont pas admissibles à la réassignation.

Le projet pilote FIIP a attiré peu d’intérêt pendant la période pilote; seuls les permis de deux entreprises ont été retirés en 2015. Les QI et les casiers à homard de ces deux entreprises ont été offerts en revente (combinaison). Les QI de crabe des neiges ont été vendus immédiatement, mais les casiers à homard n’ont pas tous été revendus dans le cadre de ce programme pilote. Des 440 casiers offerts en revente, il en reste encore 230.

En 2017, 2 400 permis de pêche commerciale au homard ont été émis. Plusieurs de ces permis ont été émis à des organismes autochtones à des fins commerciales communautaires ainsi qu’alimentaires, sociales et rituelles. De plus, l’accès peut être demandé pour des raisons scientifiques et éducatives.

La pêche au homard récréative n’est pas autorisée dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Le nombre actuel de permis de pêche commerciale au homard par ZPH est indiqué à l’annexe 1.

6.1.1 Les pêches commerciales communautaires et communautaires

Pêches et Océans Canada appuie la participation des organisations autochtones avoisinantes aux pêches commerciales. La Stratégie des pêches autochtones (SPA) a pour but d’encourager la participation des Autochtones aux pêches commerciales et aux avantages économiques qui en découlent. Le Programme de transfert des allocations (PTA), qui fait partie de la SPA, a été le principal outil utilisé pour permettre le retrait volontaire de permis de pêcheurs commerciaux, permis qui sont transférés ensuite à des groupes autochtones et qui deviennent des permis communautaires.

Un programme ultérieur, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO), a été conçu pour que les groupes autochtones puissent développer collectivement leur capacité et leur expertise afin de faciliter leur participation à la gestion des ressources aquatiques et à la gestion des océans.

Les permis de pêche acquis pour les organisations autochtones par l’intermédiaire des programmes de la SPA et du PAGRAO sont délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

6.2 Allocations

À Terre-Neuve-et-Labrador, la pêche au homard est régie par le niveau d’effort, sans quota établi. En d’autres termes, aucun total autorisé des captures (TAC) n’est attribué.

7. Mesures de gestion

7.1 Saisons de pêche

La durée de la saison de pêche au homard est établie pour restreindre l’exploitation du homard pendant ses périodes de mue et de reproduction. La mue commence généralement à la mi-juillet dans la plupart des ZPH. L’accouplement commence immédiatement après la mue de la femelle. La saison de pêche au homard ne se termine donc généralement pas après la mi-juillet.

La durée de la saison comporte un nombre de jours fixes déterminé pour chaque ZPH en consultation avec l’industrie dans les années 1990 sur la base des recommandations de plusieurs sources, comme le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH). La durée de la saison de pêche au homard est indiquée à l’annexe 2.

Le MPO annonce les dates d’ouverture et de fermeture en utilisant le système d’avis aux pêcheurs.

7.1.1 Période d'installation de deux jours

Pour voir à la sécurité des pêcheurs, il y a, dans toutes les ZPH, une période d’installation de deux jours au début de la saison de pêche au homard. Il est interdit aux pêcheurs de lever les casiers avant qu’un délai de 48 heures ne se soit écoulé à partir de 6 h, le jour de l’ouverture de la pêche. Cette mesure a été mise en œuvre en 2001 à la demande de pêcheurs, pour leur donner le temps nécessaire pour installer leurs casiers de façon sécuritaire sans surcharger leurs bateaux en commençant à lever leurs casiers trop rapidement. Cette période de deux jours n’a aucune incidence sur le nombre de jours total que les pêcheurs ont pour récupérer tous leurs engins au cours de la saison de pêche.

7.1.2 Pas de pêche le dimanche

Note : les termes « casier à homard » et « piège à homard » sont utilisés de façon interchangeable dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les pêcheurs de la région de Terre-Neuve-et-Labrador sont autorisés à utiliser un nombre précis de casiers pour pêcher le homard. Le nombre de casiers varie en fonction de la ZPH et du statut du titulaire de permis. Les pêcheurs du noyau indépendant dont la limite de casiers est inférieure à la limite maximale de leur ZPH peuvent faire amender celle-ci afin qu’elle corresponde à la limite maximale de leur ZPH. Le nombre maximal de permis de pêche commerciale au homard autorisé dans chaque ZPH est indiqué à l’annexe 2.

Les personnes désignées comme travaillant à temps partiel en 1996 conserveront le même nombre de casiers qu’en 1996 jusqu’à concurrence de la limite maximale de la ZPH concernée, à l’exception des titulaires de permis des ZPH 4A et 4B, où le nombre maximal de casiers est de 200.

7.2.2 Marquage des casiers

Pour voir au respect des limites de casiers, on utilise des étiquettes de casiers. Ces étiquettes sont distribuées aux titulaires de permis conformément au Protocole de 2018-2020 pour l’étiquetage des engins dans les pêches commerciales de l’Atlantique. Les pêcheurs doivent remplir le formulaire du registre des étiquettes d’engins de pêche fourni avec leurs conditions de permis lorsqu’ils reçoivent leurs étiquettes d’origine ou des étiquettes de remplacement.

7.2.3 Casiers perdus

Suivant les conditions de leurs permis, les pêcheurs doivent signaler au MPO la perte de tout engin de pêche dans les 48 heures suivant la découverte de cette perte.

7.2.4 Politique de remplacement des étiquettes

En cas de perte de casier à homard ou d’étiquette de casier à homard, les étiquettes seront remplacées à l’unité, au besoin.

7.2.5 Journaux de bord

La tenue des journaux de bord est obligatoire en vertu de l’article 61 de la Loi sur les pêches. Les pêcheurs doivent consigner les renseignements concernant les prises et l’effort et transmettre ces données, comme le précisent les conditions de permis. Il incombe aux pêcheurs de se procurer leurs propres journaux de bord. Les renseignements qui doivent se trouver dans un journal de bord comprennent l’emplacement, la date, l’heure, les calées, le type d’engin, le poids du poisson pêché et les prises accessoires.

Inclure des renseignements ou toute autre mention que vous jugerez utiles pour vous ou pour le MPO. Il est à noter que les mesures d’atténuation concernant les mammifères marins sont désormais obligatoires et que vous êtes tenu de déclarer toutes les interactions. À défaut de soumettre un journal de bord, des mesures d’application de la loi pourraient être prises.

7.2.6 Autre

Les programmes suivants ne sont pas admissibles pour la pêche au homard à Terre-Neuve-et-Labrador.

- programme de vérification à quai

- appels de sortie en mer

- système de surveillance des navires

Le programme des observateurs en mer n’est pas destiné à l’ensemble de l’industrie de la pêche au homard, mais un petit programme scientifique en mer est offert à certains pêcheurs.

7.3 Loi sur les espèces en péril (LEP)

Conformément aux programmes de rétablissement du loup à tête large (anarhichas denticulatus), du loup tacheté (anarhichas minor) et de la tortue luth (dermochelys coriacea), le titulaire du permis a la permission de mener des activités de pêche à des fins commerciales autorisées conformément à la Loi sur les pêches qui peuvent accidentellement tuer, blesser ou capturer le loup à tête large ou le loup tacheté, comme il est mentionné au paragraphe 83(4) de la Loi sur les espèces en péril. Le titulaire de permis a également le droit de mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches, activités dont on sait qu’elles provoquent la capture accidentelle de tortues luths.

Les détenteurs de permis sont tenus de retourner les loups à tête large, les loups tachetés ou les tortues luths à l’endroit où ils ont été capturés, et lorsqu’ils sont vivants, de la manière causant le moins de dommage possible.

Ils sont tenus de consigner dans leur journal de bord toute interaction avec les loups à tête large, les loups tachetés ou les tortues luths.

7.4 Jumelage

Le jumelage est une entente temporaire permettant l’exploitation à partir du même bateau à un maximum de deux titulaires de permis de pêche au homard valides pour la même zone de pêche. Le bateau doit être enregistré au nom de l’un des deux pêcheurs. Le jumelage est autorisé pour la pêche au homard dans les ZPH 12, 13A, 13B, 14A, 14B et 14C.

7.5 Permis de vivier à homards

Suivant l’article S.61 (1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, il est nécessaire de détenir un permis de vivier à homards pour pouvoir conserver des homards vivants pris légalement pendant la saison de pêche afin de les vendre pendant la saison où la pêche est interdite.

7.6 Programme de marquage du homard par encoche en V

Le programme de marquage du homard par encoche en V est en vigueur dans l’ouest de Terre-Neuve depuis 1994. Il a été étendu à l’ensemble du territoire de Terre-Neuve-et-Labrador en 1996. Le marquage du homard par encoche en V constitue un moyen d’augmenter la production d’œufs par les populations de homard dans une période relativement courte sans avoir à réduire les efforts de pêche ni les débarquements.

Le marquage par encoche en V consiste à effectuer une encoche en V sur l’éventail caudal des femelles œuvées (portant des œufs) avant de les remettre à la mer avec précaution. L’encoche est faite en utilisant un outil spécial qui découpe une entaille en forme de V sur l’éventail caudal, immédiatement à droite de la section centrale de la queue lorsque le dos est placé face en haut et que la queue est face à vous. (L’utilisation d’un couteau pour faire l’encoche pourrait endommager la queue en faisant une encoche trop profonde ou trop large.

L’encoche en V est visible après plusieurs mues, ce qui permet de protéger les femelles reproductrices même lorsqu’elles ne portent pas d’œufs (ne sont pas œuvées). Cela leur donne le temps de grandir, de frayer plusieurs fois et de produire un plus grand nombre d’œufs de bonne qualité. Idéalement, l’encoche peut être refaite avant sa disparition, afin que les femelles porteuses d’œufs restent marquées de façon permanente.

Le marquage des homards femelles œuvées par les pêcheurs est autorisé pendant toute la durée de ce PGIP. Les conditions de permis rendent illégale la conservation de homards portant une encoche en V ou de homards dont cette portion de l’éventail caudal est manquante, déformée ou a été manipulée de quelque façon que ce soit, et on considère que les homards en question portent une encoche en V. Tous les homards portant une encoche en V doivent être remis à l’eau.

Figure 7 : Homard portant une encoche en V

7.7 Zones interdites

En 1995, le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH) a recommandé la fermeture de certains secteurs pour stimuler la production d’œufs par les homards. Le MPO a informé les comités locaux de pêcheurs de homard des avantages de fermer certains petits secteurs, et ceux-ci ont délimité 10 zones de gestion axées sur la conservation dans lesquelles la pêche est interdite afin de stimuler la production d’œufs par les homards. Ces fermetures sont en vigueur du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le MPO collaborera avec les comités de pêcheurs de homard pour établir plus de zones interdites.

Les zones de gestion qui sont actuellement fermées sont indiquées ci-dessous, délimitées par les droites raccordant les points suivants ou tel qu’indiqué :

Zone de pêche au homard 4A :

Île Mouse – baie Notre Dame, la partie de la zone de pêche au homard 4A délimitée par des droites joignant les points suivants, dans l’ordre où ils sont énumérés :

49° 29’ 25” N 55° 29’ 19” W

49° 29’ 02” N 55° 29’ 19” W

49° 29’ 02” N 55° 29’ 50” W

49° 29’ 15” N 55° 29’ 50” W

49° 29’ 25” N 55° 29’ 34” W

Glovers Harbour – baie Notre Dame, la partie de la zone de pêche au homard 4A délimitée par des droites joignant les points suivants, dans l’ordre où ils sont énumérés :

49° 28’ 01” N 55° 28’ 36,5” W

49° 28’ 01” N 55° 28’ 46,5”W

Zone de pêche au homard 4B :

L’île Farmer, jusqu’à une profondeur de 10 brasses, à :

Quoir 49° 28 58’ N 54° 49 17’ W

Ruisseau Shroud 49° 28 27’ N 54° 48 38’ W

Baie Gander, la partie de la zone de pêche au homard 4A délimitée par des droites joignant les points suivants, dans l’ordre où ils sont énumérés:

Pointe Troake 49° 27 65’ N 54° 27 92’ W

Pointe Beaver Cove 49° 24 76’ N 54° 23 55’ W

Zone de pêche au homard 5 :

L’île Round, le bras Newman et la baie de Bonavista font partie de la Zone de protection marine d’Eastport jusqu’à 650 pieds du rivage de l’île Round.

Les îles Duck, le bras Newman et la baie de Bonavista font partie de la Zone de protection marine d’Eastport.

Zone de pêche au homard 6 :

Les îles Goosebery - la portion de la zone de pêche au homard 6 se trouvant à moins de 0,25 mille marins de la ligne côtière des îles Gooseberry, dont les coordonnées sont :

48° 05 48’ N 53° 44 41’ W

Zone de pêche au homard 11 :

Ïles Penguin - la portion de la zone de pêche au homard 11 délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes :

47° 22’ 018’ N 57° 01’ 010’ W

47° 23’ 486’ N 57° 01’ 010’ W

47° 23’ 532’ N 56° 56’ 545’ W

47° 22’ 018’ N 56° 56’ 545’ W

Zone de pêche au homard 13B :

Pointe Shoale - la partie de la zone de pêche au homard 13 délimitée par une ligne se trouvant près d’un secteur connu sous le nom de pointe Shoal, baie des Îles extérieure, délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes dans l’ordre où elles sont énumérés :

49° 19’ 25’ N 58° 14’ 23’ W

49° 19’ 35’ N 58° 14’ 45’ W

49° 20’ 10’ N 58° 14’ 25’ W

49° 20’ 00’ N 58° 14’ W

49° 19’ 25’ N 58° 14’ 23’ W

Zone de pêche au homard 14A, rivière Trout :

La partie de la zone de pêche au homard 14 se trouvant près d’un secteur connu sous le nom de baie de la rivière Trout, délimitée par des droites tirées à partir du point est du rivage dont les coordonnées sont : 49° 29’ 30’ N, 58° 07’ 12’ W jusqu’au point ouest, dont les coordonnées sont : 49° 28’ 56’ N, 58° 07’ 24’ W.

8. Initiatives des promotion de l'intendance partagée de l'océan

Le MPO dirige des initiatives en matière de gestion intégrée des océans, notamment la planification des réseaux des ZPM à l’intérieur des biorégions des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent. Cela offre un modèle de gouvernance concertée fondé sur des principes de responsabilité partagée. Par conséquent, l’intendance est favorisée par le fait de fournir un forum pour la consultation avec les intervenants qui souhaitent prendre part aux décisions relatives à la gestion des ressources ou des activités marines qui les concernent.

L’harmonisation de la gestion intégrée des océans avec les plans de gestion des pêches viendra appuyer l’utilisation des ressources et la prise de décisions de gestion des pêches fondées sur des données probantes. Ces décisions seront prises à partir de la rétroaction provenant des différentes parties intéressées, notamment les groupes de pêche commerciale et les autres groupes d’intervenants.

8.1 Organismes de gestion intégrée

En 2005, la Zone de protection marine (ZPM) d’Eastport a été désignée comme ZPM en vertu de la Loi sur les océans. Elle est située dans la baie de Bonavista, dans la subdivision 3L de l’OPANO, et couvre 2,1 kms2.

L’objectif de conservation de l’AMP d’Eastport est de maintenir une population viable de homard grâce à la conservation, à la protection et à l’utilisation durable des ressources et des habitats, ainsi que d’assurer la conservation et la protection des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le plan de gestion d’Eastport (2013-2018) décrit les objectifs de conservation et les mesures de gestion de la ZPM en matière de recherche scientifique et de surveillance, de conformité et d’application de la loi et de sensibilisation du public. Le plan est mis en œuvre et adapté tous les cinq ans, en consultation avec le comité consultatif de la ZPM d’Eastport, qui est constitué :

- du MPO

- de pêcheurs de homard

- d’un représentant syndical du secteur de la pêche

- de municipalités

- du gouvernement provincial

- d’autres ministères fédéraux

- et d’autres industries

8.2 Accords de collaboration et autres accords en place

L’accord de collaboration entre le MPO et le Fonds mondial pour la nature (WWF) Canada engage ces deux parties à poursuivre un objectif commun : la conservation, la protection et le développement durable des océans du Canada, conformément à la Loi sur les océans. Bien que le présent accord ne fasse pas précisément mention du homard, il est convenu que le MPO et le Fonds mondial pour la nature – Canada travaillent de concert afin de promouvoir l’utilisation durable et à long terme des ressources océaniques.

9. Plan de conformité

9.1 Description du programme de Conservation et Protection

L’affectation des ressources de Conservation et Protection dans le cadre de la pêche au homard se fait conjointement avec les objectifs du plan de gestion et des plans de travail opérationnels établis, ainsi qu’en fonction des nouveaux enjeux. L’éventail de mesures de mise en application disponibles et les objectifs de conservation prioritaires déterminent le degré et le type d’interventions auxquelles on aura recours pour faire respecter la loi. Les plans de travail au niveau de la région, des secteurs et du détachement visent à établir des priorités fondées sur des objectifs de gestion et des problèmes de conservation. Les volets surveillance et évaluation des plans de travail pour l’application de la réglementation facilitent les rajustements au cours de la saison de pêche en cas de problèmes de conservation ou de non-respect flagrant des règlements.

9.2 Rendement en matière de conformité

Le programme de Conservation et Protection fait la promotion de la conformité à la loi, aux règlements, aux politiques et aux mesures de gestion et assure le maintien de cette conformité. La mise en œuvre du programme s’effectue selon une approche équilibrée de gestion et d’application de la réglementation. Plus précisément :

- la promotion du respect des lois et des règlements par l’éducation et l’intendance partagée;

- des activités de suivi, de contrôle et de surveillance

- la gestion des cas importants ou d’enquêtes spéciales concernant des questions complexes de conformité

- l’utilisation des données de renseignements fournies par le Service national de renseignements sur les pêches

Premier volet : Éducation et intendance partagée

Les agents de Conservation et Protection participent activement aux processus de consultation avec l’industrie de la pêche et les groupes autochtones afin de résoudre les problèmes de conformité. On continuera de tenir ponctuellement des réunions officieuses avec les intervenants pour régler les problèmes qui se présentent en cours de saison, en plus des interactions habituelles avec les pêcheurs. Le processus de consultation peut comprendre les membres des comités de planification pour la gestion intégrée, qui sont constitués de pêcheurs, de représentants des gouvernements provinciaux et fédéral, ainsi que d’autres groupes communautaires ayant des intérêts dans les questions de conservation des pêches.

Les agents des pêches se rendent également dans les écoles et les établissements d’enseignement locaux pour discuter des questions de conservation des pêches. Ils utilisent ces renseignements dans le cadre du processus de planification de C et P.

Ces dernières années, des agents des pêches ont animé des séances de sensibilisation des pêcheurs de homard à une mesure de conservation consistant à faire du marquage par encoche aux fins du recensement, du marquage et de la remise à l’eau des femelles portants des œufs. Ces séances de sensibilisation sont offertes au besoin, c’est-à-dire si la rétention des femelles portant une encoche devient un problème.

Avant la saison de la pêche au homard, C et P organise des séances de sensibilisation interactives à l’échelle de la région afin de revoir avec les pêcheurs les conditions de leurs permis et la réglementation, de discuter des problèmes et de répondre aux questions sur la saison qui s’amorce.

Deuxième volet : Observation, contrôle et surveillance

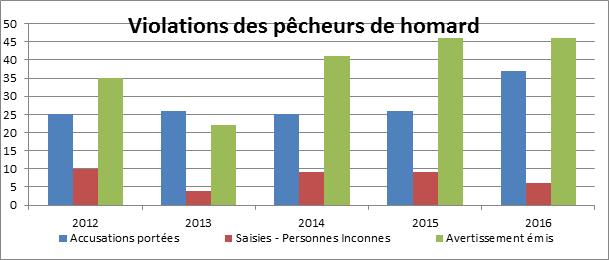

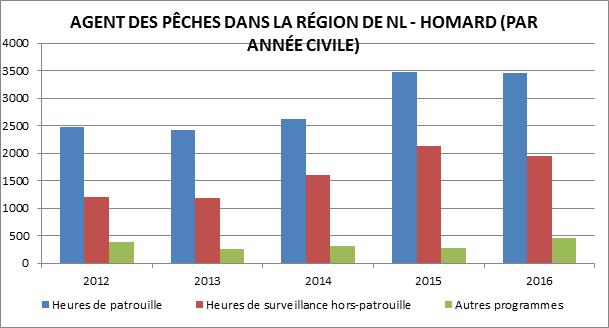

En 2017, l’effort de C et P dans les activités de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) a inclus environ 6 112 heures d’effort ayant mené au recensement de 77 infractions dans les pêches au homard de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Voir l’annexe 7.

Troisième volet : Problèmes majeurs

Les problèmes de conformité dans le cadre de cette pêche comprennent :

- le dépassement de la limite du nombre d’engins de pêche (étiquettes de remplacement)

- les fermetures spatio-temporelles

- la possession de homards n’atteignant pas la taille minimale

- la possession de homards femelles œuvées.

- la pêche sans permis (c.-à-d. le braconnage)

- et l’omission de remplir un journal de bord et de le remettre à la fin de la saison.

9.3 Stratégie de conformité

Conservation et Protection a élaboré un plan opérationnel décrivant les activités de surveillance et d’application de la loi qui seront exécutées par les membres de son personnel rattachés aux zones de gestion de la pêche au homard. Le plan énonce des lignes directrices pour C et P, soutient la surveillance efficace de la pêche et aide le personnel de C et P à assurer efficacement la conformité aux mesures de gestion régissant cette pêche.

Depuis l’instauration de journaux de bord obligatoires pour la pêche du homard, les agents de C et P ont fait une surveillance serrée de leur soumission à la fin de la saison afin d’assurer une adhésion positive au programme, et des mesures de suivi ont été prises lorsque les journaux de bord n’étaient pas soumis. C et P envisage la possibilité suspendre la délivrance de nouveaux permis de pêche au homard et de conditions de permis tant que les journaux de bord de la saison précédente ne sont pas soumis.

9.4 Rendement en matière de conformité

Le MPO mène des séances d’analyse d’après saison afin de passer en revue les problèmes survenus pendant la saison précédente et de faire des recommandations en vue d’améliorer les mesures de gestion. Les séances initiales sont menées au niveau des zones et sont suivies d’une séance régionale organisée avec d’autres secteurs du MPO.

10. Examen du rendement

L’examen des objectifs à court et à long terme pendant le cycle de planification sur trois ans fait partie intégrante de l’évaluation du rendement de la pêche. Pendant le processus régional d’évaluation de l’état du stock, le Secteur des sciences du MPO pourrait prendre en compte les objectifs applicables au moment de formuler ses conseils. En ce qui concerne la gestion des pêches, la réunion de consultation avec l’industrie correspond à un cadre formel qui permet d’examiner les objectifs à court et à long terme. Outre ces examens formels, les agents du MPO et les représentants de l’industrie dialoguent toute l’année au sujet des pêches. Ces discussions informelles donnent l’occasion de passer en revue les objectifs et de définir les points à aborder au cours de la réunion de consultation qui a lieu tous les deux ans.

La région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO réalise chaque année à l’interne un examen d’après-saison auquel participe le personnel de Gestion des ressources, de Conservation et Protection et du Secteur des sciences. Le personnel de l’administration centrale régionale et le personnel sectoriel participent à ce processus afin que l’on puisse définir les problèmes de rendement des pêches locales, sectorielles et régionales. Le MPO déploie tous les efforts possibles pour décrire les étapes permettant de résoudre les problèmes, y compris l’attribution des responsabilités et la définition des échéances pour l’achèvement. Le traitement des éléments non résolus à l’examen d’après-saison est reporté à l’année suivante.

Voici une liste de critères d’évaluation qui permettent de mesurer l’efficacité du régime de gestion :

- récolter des données extraites du journal de bord des pêcheurs

- utiliser les données extraites du journal de bord des pêcheurs pour effectuer des analyses scientifiques

- demander une rétroaction aux pêcheurs de homards lors des réunions annuelles des ZPH et du processus quadrimestriel de consultation sur le homard.

- le nombre d’heures que les agents des pêches consacrent à des activités liées au homard

- le nombre d’occurrences et d’infractions

- les examens d’après-saison

- les sondages sur la durabilité

Pêches et Océans Canada (MPO) utilise l’étude sur la durabilité des pêches pour évaluer le rendement des pêches qu’il gère. L’étude sur la durabilité des pêches est publiée chaque année et comprend actuellement 170 stocks de poissons, nombre qui augmente chaque année. Ces stocks ont été choisis en raison de leur importance économique ou culturelle; ils représentent la majeure partie du total des prises des pêches gérées par le MPO.

L’étude sur la durabilité des pêches rend compte de l’état de chaque stock de poissons, ainsi que des progrès accomplis par le MPO dans la mise en œuvre des politiques de son Cadre pour la pêche durable, un ensemble de politiques nationales établies dans le but d’orienter la gestion durable des pêches canadiennes.

11. Glossaire

- Abondance : nombre d’individus dans un stock ou une population

- Approche de précaution : ensemble de mesures et d’actions acceptées et économiques, comprenant les plans d’action à venir, qui assure une prévoyance prudente, réduit ou évite le risque pour la ressource, l’environnement et les personnes, dans la mesure du possible, en tenant compte explicitement des incertitudes et des conséquences potentielles d’une erreur

- Biomasse : poids total de l’ensemble des individus d’un stock ou d’une population

- Capture par unité d’effort (CPUE) : quantité capturée pour un effort de pêche donné, p. ex. tonnes de crevettes par trait de chalut, kilogrammes de poisson par centaine d’hameçons

- Carapace : le dos du homard.

- Classe d’âge : individus d’un même stock qui sont nés au cours de la même année, connue également sous le nom de « cohorte »

- Composition selon l’âge : proportion d’individus de différents âges dans un stock ou dans les captures

- Débarquement : quantité d’une espèce capturée et débarquée

- Effort de pêche : ampleur de l’effort déployé au moyen d’un engin de pêche donné pendant une période donnée

- Encoche en V : une encoche peu profonde taillée dans une partie de l’éventail caudal à l’aide d’un outil spécial.

- Engin fixe : type d’équipement de pêche installé en position stationnaire, dont les casiers, les filets-piège, les filets maillant, les palangriers et les palangres lignes dormantes.

- Évaluation des stocks : analyse scientifique de l’état d’une espèce appartenant à un même stock, au sein d’une zone précise, durant une période donnée.

- Homard œuvé : homard femelle portant des œufs, lesquels sont visibles sous sa queue.

- Loi sur les espèces en péril (LEP) : loi fédérale qui permet au gouvernement de prendre des mesures afin de prévenir la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. La Loi prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique

- Maillage : taille des mailles d’un filet. Différentes pêches ont différents règlements concernant le maillage minimal

- Mortalité par pêche : mortalité causée par la pêche, souvent représentée par le symbole mathématique F

- Ovifère : portant des œufs

- Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) : pêche effectuée par des groupes autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

- Permis communautaire de pêche commerciale : permis délivré aux organisations autochtones, conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, en vue de leur participation à la pêche commerciale.

- Population : groupe d’individus de la même espèce formant une unité reproductrice et partageant un habitat

- Prises accessoires : espèce capturée dans une pêcherie qui avait pour cible d’autres espèces

- Production d’œufs : le nombre total d’œufs produit par la population d’une zone précise.

- Quota : portion du total admissible des captures d’un stock qu’une unité telle qu’une catégorie de bateau, un pays, etc., peut prendre durant une période donnée.

- Recrutement : quantité d’individus s’intégrant à la partie exploitable d’un stock, c.-à-d. qui peuvent être capturés dans une pêche.

- Rejets : partie des captures d’un engin de pêche qui est remise à l’eau

- Stock: décrit une population d’individus d’une même espèce dans une zone donnée, et sert d’unité de gestion des pêches, p. ex. le hareng de la zone 4R de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest

- Taille du navire : longueur hors tout. On parle aussi de LHT.

- Tonne : tonne métrique, soit 1 000 kg ou 2 204,6 lb.

- Zone de pêche au homard (ZPH) : sous-zone dotée de politiques et de mesures de gestion du homard spécifiques. En vertu de la partie II de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, il y a 16 ZPH dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

Annexe 1 : Permis de pêche au homard

| NOMBRE DE PERMIS DE HOMARDS TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR |

|||

| ZPH | 2000 | 2007 | 2017 |

| 3 | 63 | 57 | 58 |

| 4A | 254 | 229 | 174 |

| 4B | 473 | 423 | 340 |

| 5 | 266 | 248 | 230 |

| 6 | 216 | 204 | 199 |

| 7 | 166 | 152 | 138 |

| 8 | 80 | 78 | 76 |

| 9 | 33 | 36 | 31 |

| 10 | 358 | 341 | 293 |

| 11 | 325 | 320 | 262 |

| 12 | 51 | 44 | 38 |

| 13A | 155 | 148 | 109 |

| 13B | 185 | 172 | 127 |

| 14A | 229 | 203 | 154 |

| 14BC | 256 | 240 | 171 |

| TOTAL | 3110 | 2895 | 2400 |

Annexe 2 : Dates de la saison de pêche au homard de 2017, jours de pêche et nombre maximal de casiers

| ZPH | Dates de la saison 20171 | Nombre de jours de pêche2 | Nombre maximal de casiers3 |

| 3 | Du 20 mai au 29 juillet | 63 | 200 |

| 4A | Du 20 juin au 29 juillet | 56 | 200 |

| 4B | Du 13 mai au 22 juillet | 56 | 200 |

| 5 | Du 8 mai au 26 juillet | 65 | 150 |

| 6 | Du 27 avril au 20 juillet | 72 | 100 |

| 7 | Du 2 mai au 18 juillet | 65 | 150 |

| 8 | Du 9 mai au 12 juillet | 64 | 100 |

| 9A | Du 2 mai au 28 juin | 57 | 200 |

| 9B | Du 22 mai au 8 juillet | 56 | 100 |

| 10 | Du 1er mai au 10 juillet | 61 | 200 |

| 11E | Du 15 avril au 17 juin | 63 | 185 |

| 11W | Du 29 avril au 1er juillet | 63 | 185 |

| 12 | Du 18 avril au 27 juin | 69 | 135 |

| 13A | Du 18 avril au 29 juin | 71 | 180 |

| 13B | Du 22 avril au 4 juillet | 72 | 220 |

| 14A | Du 6 mai au 3 juillet | 57 | 250 |

| 14B | Du 9 mai au 10 juillet | 57 | 250 |

| 14C | Du 18 mai au 29 juillet | 57 | 300 |

1 Les dates d’ouverture sont négociées en consultation avec l’industrie. Des changements en cours de saison peuvent être envisagés en cas de conditions météorologiques difficiles ou à cause de l’état des glaces.

2 Un nombre de jours de pêche est déterminé pour chaque zone de pêche.

3 La plupart des pêcheurs de chaque ZPH sont autorisés à utiliser le nombre maximal de casiers indiqué ci-dessus pour pêcher. Certains titulaires de permis pourraient ne pas être autorisés à utiliser le nombre maximal de casiers en raison d’un programme de réduction de l’effort de pêche lancé dans les années 1990.

Annexe 3 : Dispositions réglementaires applications au homard

A.3.1 Règlement de pêche de l’Atlantique

En vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, les règlements suivants s’appliquent la pêche au homard. Certains des règlements ont été reformulés pour en simplifier l’interprétation.

57. (1) Pendant la période de fermeture, il est interdit :

(a) de pêcher le homard;

(b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport autorisé par un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement; ou

(c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homard.

(2) Dans les zones de pêche au homard 3, il est interdit d’avoir en sa possession un homard d’une longueur de 82,5 mm.

(3) Il est interdit d’avoir en sa possession des pinces, des queues ou de la chair séparée du thorax ou de la carapace d’un homard.

58. (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à homard pendant une période de fermeture dans une zone de pêche au homard pour vente, réparation ou entreposage.

(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à homard ne peut les transporter que dans les quantités prévues, entre les endroits prévus et aux dates prévues par l’autorisation.

59. (2) Il est interdit, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm.

(3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des œufs.

(4) Il est interdit d’acheter ou d’avoir en sa possession

(a) des femelles homards œuvées dont les œufs ont été entièrement ou partiellement retirés (par lavage ou autre);

(b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.

61. 61 (1) Il est interdit de pêcher le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque pêche le homard d’avoir à bord de son navire des engins mobiles.

(4) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homard dont

- la plus grande longueur excède 125 cm;

- la plus grande largeur excède 90 cm; ou

- la plus grande hauteur excède 50 cm.

61.1 Dans les zones de pêche au homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homard, sauf si celui-ci, selon le cas :

a) est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, d’un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d’au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :

(i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à 4,8 mm,

(ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l’acier inoxydable, non enduit d’un revêtement protecteur dont le diamètre n’est pas supérieur à 1,6 mm;

b) est fait de bois et est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride.

62. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un navire un casier à homard, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour la période qui est précisée dans le permis autorisant l’utilisation d’un navire pour la pêche au homard que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans le permis.