Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador

Sur cette page

- Préface

- 1.0 Introduction

- 2.0 Exigences réglementaires

- 3.0 Techniques d’atténuation pour la protection de l’habitat

- 3.4 Préparation du site, zones tampons, désaffectation et réhabilitation

- 3.5 Ouvrages exécutés en milieu sec dans les cours d’eau

- 3.6 Prélèvement d’eau

- 3.7 Collecteurs d’eaux pluviales

- 3.8 Sites d’emprunt, carrières, usines de bitume et cimenteries

- 3.9 Dynamitage et explosifs

- 3.10 Dragage

- 3.11 Exploitation forestière et activités connexes

- 4.0 Glossaire

- 5.0 Bibliographie

- Annexe A

- Annexe B

- Coordonnées

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2022.

PDF : No de cat. Fs114-28/2021F-PDF ISBN 978-0-660-43367-7

Publié par :

Pêches et Océans Canada

Direction de la gestion des écosystèmes

Programme de protection du poisson et de son habitat

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Case postale 5667

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X1

Le présent document doit être cité comme suit :

Pêches et Océans Canada. 2022. Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s (T.‑N.‑L.). vi + 90 p.

Préface

Le présent document, intitulé Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat du poisson d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador, doit servir de référence aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation qui doivent régler les questions de protection des poissons d’eau douce et de leur habitat découlant des activités d’aménagement proposées, en eau douce ou à proximité. Le présent document constitue une mise à jour d’une version antérieure intitulée Guidelines for Protection of Freshwater Fish Habitat in Newfoundland and Labrador [lignes directrices pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador] (Gosse et al. 1998), qui avait combiné l’information contenue dans les lignes directrices antérieures de Pêches et Océans Canada (MPO), notamment celles-ci : Resource Road Construction Fish Habitat Protection Guidelines [lignes directrices pour la protection de l’habitat du poisson dans le cadre de la construction de routes d’accès aux ressources naturelles] (McCubbin et al. 1990) et Urban Development Guidelines for Protection of Fish Habitat in Insular Newfoundland [directives sur l’aménagement urbain pour la protection de l’habitat des poissons sur l’île de Terre‑Neuve] (MPO et LGL Ltd. 1990).

1.0 Introduction

Des pratiques exemplaires de gestion ont été mises au point pour servir de référence aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation qui doivent régler les questions de protection des poissons d’eau douce et de leur habitat découlant des activités d’aménagement proposées.

La protection est une étape essentielle au maintien de la productivité de l’habitat du poisson. La protection de l’habitat contribue à la conservation et à l’amélioration des ressources halieutiques commerciales, récréatives et autochtones. Des exigences particulières pour la protection du poisson et de son habitat sont énoncées dans la Loi sur les pêches du Canada et ses règlements d’application. D’autres lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux portant sur la protection du poisson et de son habitat peuvent également s’appliquer aux activités d’aménagement.

La plupart des problèmes associés aux activités d’aménagement, peu importe leur ampleur, sont souvent le résultat d’une mauvaise planification, d’une mauvaise conception, d’un emplacement inadéquat et de pratiques de construction inappropriées. Le présent document décrit les activités courantes d’aménagement qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le milieu aquatique, et il fournit de l’information sur les mesures à prendre pour réduire ou éliminer ces effets nocifs. La mise en œuvre adéquate de techniques d’atténuation appropriées peut prévenir ou réduire au minimum les répercussions sur l’habitat productif du poisson et les populations de poissons.

1.1 Portée et objet

Le présent document vise à fournir aux planificateurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux organismes de réglementation des pratiques exemplaires de gestion pour protéger les poissons d’eau douce et leur habitat pendant les activités d’aménagement proposées. Voici les grandes lignes du document :

- La première section décrit l’objet du présent document dans le contexte de la gestion de l’habitat du poisson à Terre-Neuve-et-Labrador. Une description des principales exigences en matière d’habitat du poisson est fournie afin d’illustrer le lien entre le poisson et son habitat et de souligner l’importance de la protection de l’habitat.

- La deuxième section donne un aperçu des exigences réglementaires qui s’appliquent aux ouvrages réalisés dans les cours d’eau dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

- La troisième section décrit les techniques d’atténuation visant à réduire ou à éliminer les effets nocifs potentiels des activités d’aménagement et des activités opérationnelles sur le poisson et son habitat.

1.2 Le poisson et son habitat

Les ressources halieutiques d’eau douce de Terre-Neuve-et-Labrador sont uniques en leur genre par rapport aux régions de latitude comparable en Amérique du Nord, en ce sens que les salmonidés sont prédominants dans presque tous les plans d’eau. Les salmonidés comprennent :

- le saumon atlantique,

- l’omble de fontaine,

- la truite brune,

- la truite arc-en-ciel,

- le touladi,

- l’omble chevalier et

- le grand corégone.

D’autres poissons d’eau douce retrouvés dans la province sont, entre autres :

- l’anguille,

- l’épinoche,

- l’éperlan et

- le grand brochet.

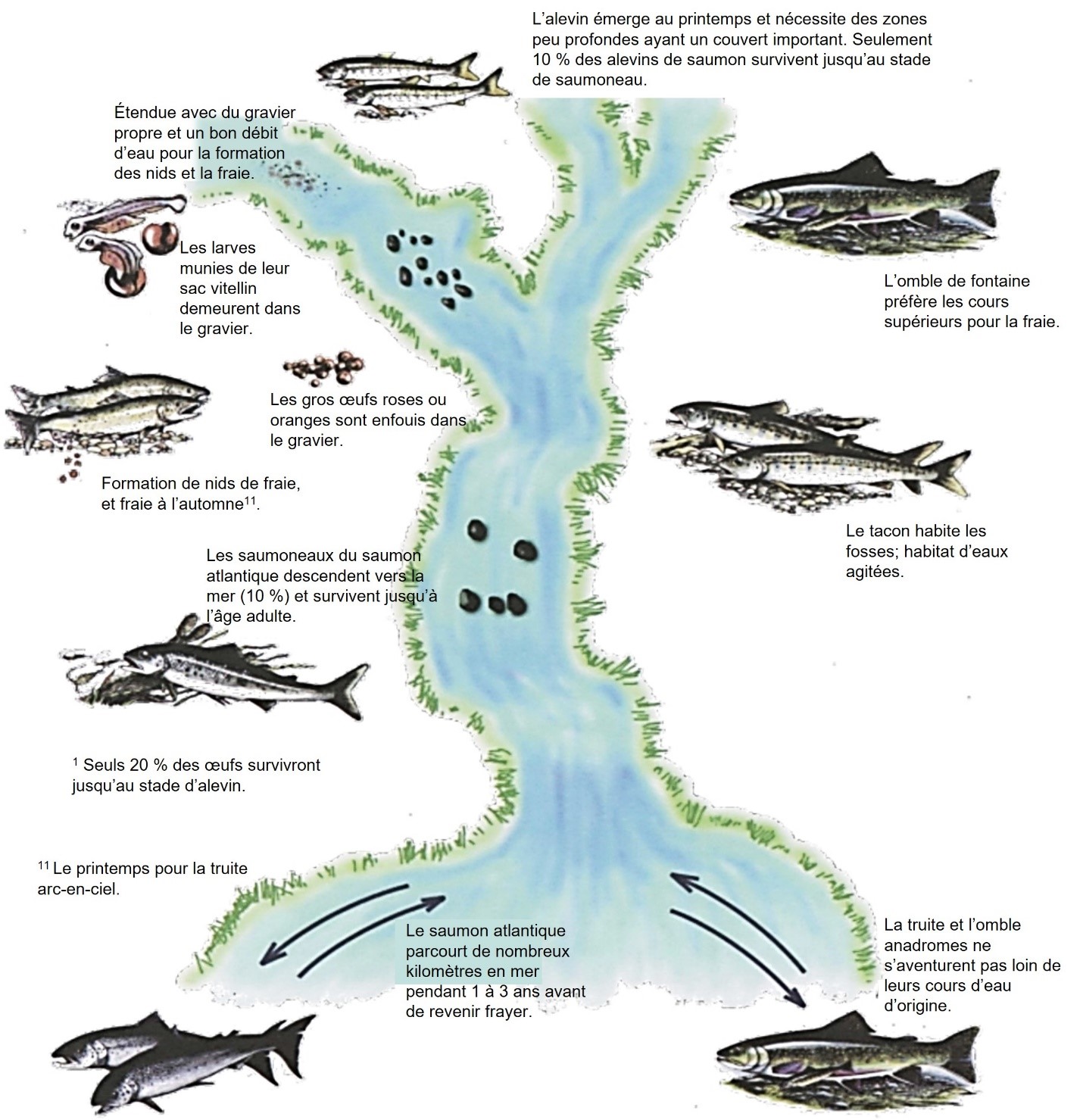

L’annexe A fournit des renseignements propres aux espèces et aux exigences en matière d’habitat.

Les habitats doivent fournir un abri et de la nourriture et être sûrs pour permettre aux populations de poissons de se développer et de se reproduire. Tous les salmonidés ont des besoins semblables en matière d’habitat d’eau douce :

- de l’eau claire et propre;

- de l’eau froide;

- une alimentation en oxygène élevée;

- un abri;

- de la nourriture de sources aquatiques et terrestres;

- un agencement de types d’habitats appropriés;

- des substrats convenables;

- un débit d’eau adéquat et l’accès à divers habitats pour chaque cycle biologique (figure 1.1).

La clarté de l’eau est importante pour diverses raisons. Les sédiments en suspension réduisent la visibilité, ce qui rend difficile la localisation et la capture des proies par les poissons. Les sédiments en suspension (figure 1.2) peuvent aussi endommager les branchies des poissons, entraînant des blessures, de la mortalité et une plus grande vulnérabilité aux maladies et à la prédation. Les sédiments décantés peuvent remplir les fosses et les bancs, ce qui réduit la disponibilité et la qualité de l’habitat de fraie et d’élevage du poisson (figure 1.3). Le remplissage qui se produit pendant les périodes de fraie, d’incubation ou d’éclosion peut étouffer les œufs et les alevins. Les dépôts de sédiments peuvent également réduire l’approvisionnement alimentaire en déplaçant les larves d’insectes qui résident au fond du cours d’eau.

L’eau propre, exempte de toxines et de polluants, est essentielle à la santé et à la productivité des populations de poissons. L’introduction de polluants dans le milieu aquatique peut avoir de graves répercussions sur les plantes, les animaux et les microorganismes, modifiant ainsi la structure de l’écosystème aquatique. Les polluants peuvent être directement mortels pour les poissons, peuvent rendre les poissons plus vulnérables à d’autres facteurs de stress ou peuvent s’accumuler dans les tissus des poissons, ce qui les rend dangereux pour la consommation humaine.

La température de l’eau est un facteur critique de la survie des salmonidés. Les poissons peuvent montrer des signes de stress à des températures supérieures à 22 °C et des mortalités ont été enregistrées à 27 °C. Les œufs en développement ont également des exigences strictes en matière de température fraîche, et le succès de l’éclosion peut être grandement affecté par des augmentations de température. Les facteurs qui aident à maintenir les températures de l’eau fraîches comprennent les marais et les fosses profondes où l’eau circule, l’ombrage de la végétation riveraine et les sources d’eau souterraine intactes.

L’oxygène dissous dans l’eau est absorbé par les poissons à travers les branchies et transporté par le sang partout dans le corps. Les plantes aquatiques et les algues introduisent de l’oxygène dans l’eau grâce à la photosynthèse. La turbulence est également importante pour l’oxygénation de l’eau. Les niveaux d’oxygène dissous sont réduits dans l’eau chaude, une autre raison importante du maintien de la fraîcheur de l’eau.

Un abri est nécessaire pour éviter les prédateurs et accéder à des zones ombragées pendant les périodes de chaleur. Les souches, les grumes et les autres débris dans les cours d’eau constituent d’excellentes cachettes. Les poissons se reposent derrière les rochers ou dans les crevasses des berges et s’élancent dans le courant pour attraper la nourriture qui dérive. Ces zones sont également des abris pour se protéger du mouvement rapide de l’eau et leur permettent de conserver leur énergie.

L’approvisionnement alimentaire dans le milieu aquatique doit être abondant et diversifié pour soutenir la productivité d’un bassin versant. Un étang ou un cours d’eau sain contient des centaines de variétés de plantes et d’animaux, dont la plupart sont microscopiques. Les feuilles mortes et les débris ligneux qui tombent dans un cours d’eau sont décomposés par des microorganismes et des larves d’insectes. Ces larves d’insectes, à leur tour, peuvent être consommées par des poissons juvéniles. Les gros poissons peuvent s’attaquer aux vers, aux amphipodes et aux petits poissons.

La variété de l’habitat est importante pour fournir des composantes clés de l’habitat à toutes les étapes du cycle de vie d’une population de poissons. Les salmonidés utilisent différentes sections d’un cours d’eau à différentes étapes de leur cycle de vie (voir l’annexe A). L’utilité de ces sections est déterminée par la taille du substrat, la profondeur de l’eau et le débit.

Un substrat convenable est essentiel à la productivité des poissons. Les poissons ont besoin d’aires de fraie bien aérées et à fond de gravier. Les zones d’élevage nécessitent des composants de substrats plus gros, qui fournissent aux jeunes poissons des aires de repos et un abri contre les prédateurs. Les poissons ont besoin d’un débit de cours d’eau adéquat pour garantir que l’habitat est accessible. Le débit des cours d’eau influe également sur d’autres facteurs de l’habitat, comme la température de l’eau et les niveaux d’oxygène dissous. Le débit est nécessaire pour fournir de l’oxygène aux œufs en développement et éliminer les déchets. Les sections de cours d’eau plus profondes où le courant est plus lent créent de bonnes aires d’alevinage et de croissance pour les salmonidés nouvellement éclos qui grandissent. Un débit excessif et des vitesses élevées de l’eau peuvent déplacer les poissons loin de leur habitat et créer des barrières migratoires. Les fosses et les étangs sont utilisés pour l’hivernage. En fin de compte, le débit détermine l’espace disponible (zone mouillée) pour les poissons. L’accès à l’habitat est essentiel au maintien des populations de poissons. Les obstacles au passage du poisson peuvent aliéner de grandes zones d’habitat productif de fraie et d’élevage.

2.0 Exigences réglementaires

À Terre-Neuve-et-Labrador, le travail dans les plans d’eau et à proximité est régi par les lois fédérales et provinciales. Pêches et Océans Canada conserve et protège le poisson et son habitat en appliquant les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, en combinaison avec d’autres lois et règlements fédéraux applicables liés aux écosystèmes aquatiques, y compris :

- la Loi sur les espèces en péril;

- la Loi sur les océans;

- le Règlement sur les activités d’aquaculture;

- le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat réglementent les ouvrages, entreprises ou activités qui risquent de nuire au poisson et à son habitat. Plus précisément, elles comprennent les 2 interdictions fondamentales aux personnes qui réalisent des ouvrages, entreprises ou activités entraînant la « mort du poisson, sauf celle de la pêche » [paragraphe 34.4(1)], et la « détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson » [paragraphe 35(1)].

Lors de la planification et de la mise en œuvre des ouvrages, entreprises ou activités, il est important de veiller à éviter les effets néfastes, notamment la mort du poisson et la détérioration, la perturbation ou la destruction de son habitat. Si les promoteurs croient que leur ouvrage, leur entreprise ou leur activité peut avoir des effets nocifs sur le poisson et son habitat, ils peuvent communiquer avec Pêches et Océans Canada (MPO). Le Ministère collaborera avec les promoteurs pour évaluer le risque que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité qu’ils proposent entraîne la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, fournira des conseils et des directives sur la façon de se conformer à la Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada 2019a).

Des autorisations, licences ou permis peuvent être requis pour la réalisation d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités. Cela peut comprendre des cas où l’activité proposée peut avoir des répercussions sur le poisson et son habitat, ainsi que dans les cas suivants :

- l’activité pourrait toucher une espèce en péril inscrite comme étant en voie de disparition ou menacée, ou sa résidence ou son habitat essentiel;

- l’activité sera effectuée dans une zone de protection marine (ZPM) ou une autre aire de conservation;

- l’activité pourrait introduire des poissons vivants dans l’habitat du poisson ou transférer des poissons vivants vers ou entre des installations d’élevage du poisson;

- l’activité est associée au contrôle des espèces aquatiques envahissantes.

Les promoteurs sont invités à communiquer avec leur bureau régional du MPO pour s’assurer que toutes les exigences réglementaires applicables sont respectées.

Les lois provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador réglementent également les ouvrages dans les plans d’eau ou à proximité. La Environmental Protection Act [loi sur la protection de l’environnement] et la Water Resources Act [loi sur les ressources en eau], deux lois provinciales, s’appliquent à toute modification d’un plan d’eau et un permis doit être obtenu auprès du gouvernement provincial.

Dans certaines circonstances, d’autres lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux peuvent s’appliquer. Par exemple, le gouvernement municipal, la municipalité et les conseils municipaux peuvent exiger que vous obteniez des permis de zonage et de construction pour les ouvrages proposés. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) exerce un contrôle sur des contaminants particuliers (pétrole, BPC, etc.) et les déversements accidentels de substances toxiques. Si un projet proposé pouvait avoir une incidence sur les voies navigables ou les terres humides qui sont importantes pour les oiseaux migrateurs, le Service canadien de la faune d’ECCC l’examinera. De même, si le projet est susceptible d’avoir des répercussions sur le castor, l’orignal, le caribou ou d’autres espèces sauvages, il pourrait nécessiter un examen par le ministère provincial des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture.

En résumé, des autorisations, des licences ou des permis des gouvernements fédéral et provinciaux peuvent être requis pour les ouvrages dans les cours d’eau. Le fait de communiquer avec le MPO, ECCC, les ministères provinciaux compétents et, parfois, avec la direction responsable des terres de la Couronne constitue une bonne pratique. De plus, si votre projet se trouve à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une zone municipale d’approvisionnement en eau, il faut consulter le bureau de la municipalité ou le conseil municipal pour discuter du projet proposé afin de veiller à ce que toutes les exigences légales en matière d’environnement soient respectées. Dans tous les cas, il incombe au promoteur de se conformer aux lois et règlements applicables et de garantir que les exigences des autorités fédérales, provinciales et municipales sont respectées.

Pour de nombreux projets et activités connexes, des questions doivent habituellement être réglées en ce qui concerne la protection des poissons d’eau douce et de leur habitat. Les points communs à de nombreux projets, peu importe leur envergue (c.-à-d. petits ou grands) sont des questions comme :

- le contrôle de l’érosion et de la sédimentation;

- la stabilisation du site;

- le défrichage du site;

- les zones tampons;

- le franchissement des cours d’eau;

- le passage des poissons.

sont communes à de nombreux projets, peu importe leur envergure (c.-à-d. petits ou grands). La section suivante présente à la fois les activités générales de construction et les techniques d’atténuation propres au projet visant à réduire ou à éliminer les effets potentiellement nocifs sur le poisson et son habitat. Ces techniques sont souvent utilisées de la façon la plus efficace en combinaison les unes avec les autres.

3.0 Techniques d’atténuation pour la protection de l’habitat

3.1 Contrôle de l’érosion et de la sédimentation

Les activités d’aménagement de terrain, comme le défrichage, le nivellement des pentes, la construction de routes, l’excavation et l’entreposage de matériaux, peuvent entraîner l’érosion des sols dans les cours d’eau voisins où vivent des poissons et où se trouve leur habitat (figure 3.1). La sédimentation des cours d’eau peut avoir des effets néfastes sur les poissons et leur habitat. Les sédiments en suspension réduisent la clarté de l’eau et peuvent endommager les branchies. Ils peuvent également se déposer au fond des cours d’eau, étouffant les œufs ou rendant le substrat de gravier impropre à la fraie. Même après le remplacement et le compactage des pentes et des surfaces, des ravines et des canaux peuvent se former et entraîner une érosion subséquente. Par conséquent, la gestion du ruissellement sur le site et hors site est un facteur clé dans le contrôle de l’érosion et des sédiments. Les techniques de gestion, comme la préparation et le recouvrement des sols perturbés, la revégétalisation des pentes et le revêtement des fossés de ruissellement au début du projet aident à réduire le potentiel d’érosion.

Un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation doit être préparé et mis en œuvre pour le site afin de réduire le risque de sédimentation du plan d’eau à toutes les étapes du projet. Des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments doivent être mises en place jusqu’à ce que les sols perturbés soient stabilisés de façon permanente, que les sédiments en suspension se soient déposés sur le lit du plan d’eau ou du bassin de décantation, ou que l’eau de ruissellement soit limpide.

Le plan doit comprendre, s’il y a lieu, les éléments suivants :

- La mise en place de mesures efficaces de contrôle de l’érosion et des sédiments avant le début des travaux, afin d’éviter le transport de sédiments vers le plan d’eau.

- Des mesures de gestion de l’eau qui s’écoule sur le site, ainsi que de l’eau qui est pompée ou détournée à partir du site de sorte que les sédiments soient filtrés avant que l’eau ne pénètre dans le plan d’eau. Par exemple, pompage ou détournement de l’eau vers une zone végétalisée, construction d’un bassin de décantation de taille adéquate ou d’un autre système de filtration.

- Des dispositifs pour isoler le site (p. ex. barrage flottant ou barrière de rétention du limon) afin de contenir les sédiments en suspension là où des travaux doivent être effectués dans l’eau (p. ex. dragage, installation de câble sous-marin).

- Des mesures pour confiner et stabiliser les déchets (p. ex. rejets de dragage, déchets et matériaux de construction, résidus de l’exploitation commerciale, plantes aquatiques déracinées ou coupées, débris accumulés) au-dessus de la laisse de crue des plans d’eau avoisinants afin d’éviter qu’ils ne pénètrent dans un plan d’eau ou y reviennent.

- L’inspection et l’entretien réguliers des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments et des structures à toutes les étapes du projet.

- La réparation des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments et des structures en cas de dommages.

- L’enlèvement des matériaux de contrôle de l’érosion et de la sédimentation non biodégradables lorsque le site est stabilisé.

En général, les dispositions relatives au contrôle approprié de l’érosion et de la sédimentation doivent également tenir compte des éléments suivants :

- Planifier l’aménagement en fonction du terrain existant et des conditions du site.

- Planifier l’aménagement pour réduire au minimum les répercussions potentielles associées à l’érosion.

- Conserver la végétation en place dans la mesure du possible (figure 3.2).

- Revégétaliser/protéger les zones dénudées et les sols nus et détourner les eaux de ruissellement des zones dénudées.

- Minimiser la longueur et la dénivellation des pentes, dans la mesure du possible, et fournir une protection contre l’érosion pour les pentes temporaires et à long terme/permanentes.

- Minimiser les vitesses de ruissellement et les énergies érosives en utilisant des fossés intercepteurs, en réduisant les pentes et en maximisant la longueur des fossés de transport.

- Concevoir l’aménagement afin de réduire au minimum ou contrôler le ruissellement associé aux activités de construction, d’exploitation et de désaffectation ou d’abandon.

- Conserver les sédiments érodés sur le site avec les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments.

- Planifier, inspecter et entretenir les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments pour assurer un fonctionnement efficace et efficient.

En plus des pratiques générales susmentionnées, les sections 3.1.1 à 3.1.6 fournissent des détails sur certaines techniques d’atténuation de l’érosion et de la sédimentation. (c.‑à-d. clôture anti-érosion, barrage filtrant en tissu, bermes filtrantes en roches, bassins de décantation, fossés, accès stabilisé au site, barrière en paille/structure en ballot de paille, tapis et végétation, et nivellement). Lorsqu’on utilise des matériaux manufacturés de contrôle de l’érosion, il faut également consulter les spécifications du fabricant. De plus, une stabilisation appropriée et opportune des zones perturbées, telle que présentée à la section 3.2, peut faciliter le contrôle de la sédimentation et de l’érosion.

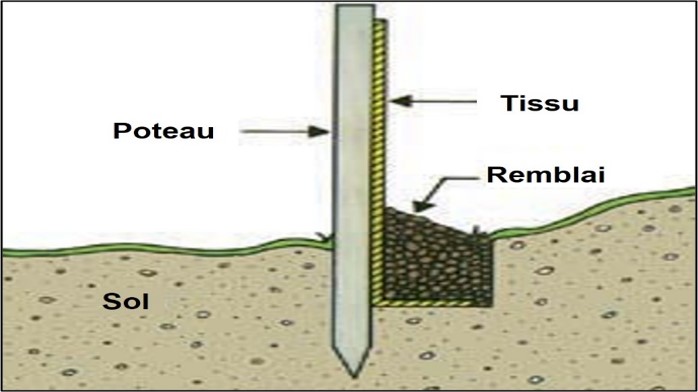

3.1.1 Barrage filtrant en tissu et clôture anti-érosion

Les barrages filtrants en tissu sont des barrières temporaires qui constituent un filtre efficace pour le ruissellement chargé de sédiments provenant des pentes et des surfaces perturbées. Ils sont utilisés dans les fossés pour enlever les sédiments de l’eau prélevée avant le rejet de cette eau dans un cours d’eau naturel. Les clôtures anti-érosion sont construites avec du tissu filtrant et des poteaux ou piquets, et sont habituellement installées en série à des intervalles adéquats le long des fossés de drainage dans les zones d’aménagement. Les clôtures anti-érosion entourent un site perturbé ou une pente redessinée exposée (inclinaison maximale de 2:1), de façon à emprisonner efficacement les sédiments à proximité de la source d’érosion et empêchant la sédimentation du milieu aquatique par le ruissellement du site. Les clôtures anti-érosion et les barrages filtrants en tissu ont une capacité de rétention limitée et ne sont pas conçus pour le contrôle à long terme de la sédimentation. Ces structures nécessitent également un entretien continu.

Les pratiques exemplaires de gestion pour l’utilisation efficace des structures en tissu filtrant sont les suivantes :

- Les structures en tissu filtrant sont conçues pour une utilisation temporaire seulement.

- Les structures en tissu filtrant ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels et ont une efficacité minimale lorsqu’elles sont placées dans des endroits à débit continu ou à des vitesses d’eau modérées à élevées. L’utilisation doit se limiter aux situations où seul un ruissellement de surface est prévu.

- Les clôtures en tissu filtrant/anti-érosion doivent être installées sur le périmètre inférieur des pentes (tiers ou moitié inférieurs du site) et dans les zones où l’érosion est élevée ou là où il est souhaitable de contenir le mouvement causé par l’eau des sols érodés (c.-à-d. le fond des talus remaniés ou du remblai, les tas de déblais et les zones naturelles perturbées).

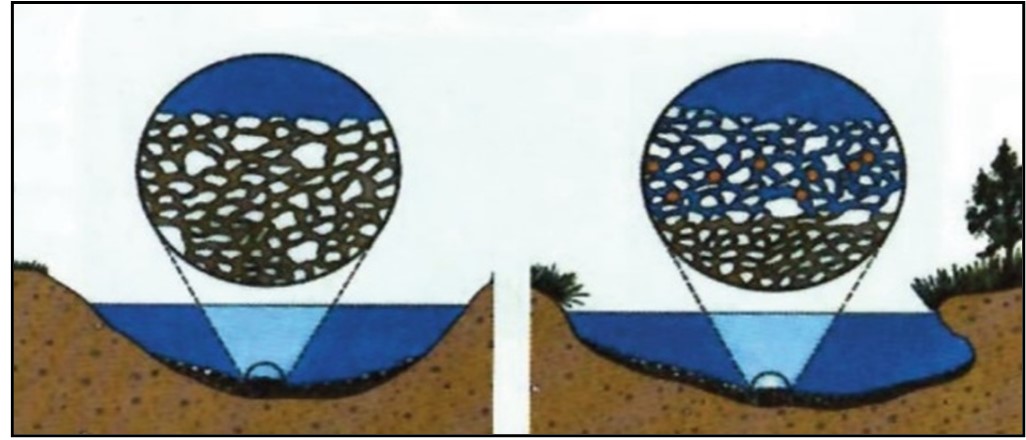

- Plus d’un barrage filtrant en tissu doit être installé pour garantir le retrait maximal des sédiments avant l’entrée de l’eau prélevée dans le cours d’eau récepteur, et des barrages filtrants en tissu doivent être installés en série (figure 3.3).

- Dans le cas des fossés, le barrage filtrant doit être bien enfoncé dans le fond et les côtés du fossé (p. ex. au moins 100 mm) pour empêcher le déplacement des particules fines sous ou autour du barrage (figure 3.4). Des poteaux en bois doivent être installés du côté en aval de la tranchée et le tissu filtrant doit être fixé au côté en amont des piquets. Les sections adjacentes du tissu filtrant doivent être suffisamment chevauchées (p. ex. au moins 150 mm) pour empêcher le mouvement des particules fines autour ou à travers la zone des joints.

- Les sédiments accumulés doivent être enlevés régulièrement de la clôture anti‑érosion ou du barrage filtrant en tissu et éliminés de manière à empêcher toute entrée subséquente dans les cours d’eau (p. ex. les matériaux doivent être éliminés dans un site d’enfouissement).

- Les sections de tissu endommagées doivent être réparées ou remplacées. Les barrages doivent être inspectés pour s’assurer que l’eau ne coule pas sous ou autour du tissu filtrant et que la structure fonctionne correctement pour retenir les sédiments.

- Les barrages filtrants en tissu et les clôtures anti-érosion ne doivent pas être enlevés tant que tous les ouvrages sur le site n’ont pas été terminés et que les zones perturbées ne sont pas stabilisées. Tous les sédiments accumulés doivent être enlevés et éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) avant de retirer la structure du tissu filtrant.

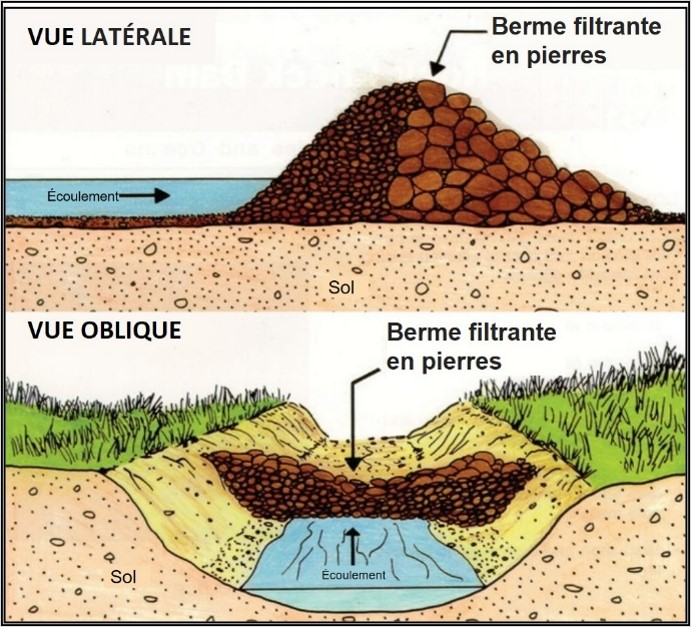

3.1.2 Berme filtrante

Les bermes filtrantes (figure 3.5) peuvent être temporaires ou permanentes et sont utilisées pour prévenir l’érosion et contrôler la sédimentation provenant des fossés le long des routes. Les bermes filtrantes sont des structures utilisées pour prévenir l’érosion du fond des fossés en ralentissant la vitesse du ruissellement concentré et en recueillant et retenant l’humidité et les sédiments dans le fond des fossés. Ces structures sont généralement construites en tenant compte de la disponibilité des matériaux et du fait que les bermes filtrantes doivent être soit permanentes, soit temporaires. Les bermes filtrantes peuvent être construites à partir de matériaux disponibles localement et sont relativement faciles et économiques à construire. Les matériaux habituellement utilisés comprennent :

- les treillis;

- les roches;

- les gabions;

- les planches;

- le remblai de terre engazonné;

- les sacs de sable.

Lors de l’utilisation de bermes filtrantes, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Les bermes filtrantes se limitent habituellement au traitement des eaux de ruissellement provenant de petites zones de drainage et ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels. Par conséquent, plusieurs petites bermes filtrantes peuvent être préférables à quelques barrages plus grands pour réduire le ruissellement et maximiser la capacité de piégeage des sédiments.

- Les bermes filtrantes doivent être construites de façon à fournir une structure imperméable, y compris une doublure avec un matériau imperméable, comme des feuilles de plastique ou de polyéthylène, si seules des pierres plus grosses sont disponibles.

- Le centre de la berme filtrante doit être plus bas que les côtés pour permettre le déplacement de l’eau accumulée au‑dessus du barrage, tandis que les sédiments décantés sont retenus par les côtés et la partie inférieure du barrage (figure 3.6).

- La berme filtrante et le fossé doivent être stabilisés au moyen d’un enrochement ou d’un autre matériau non érodable.

- La berme filtrante doit être inspectée régulièrement et les sédiments accumulés doivent être enlevés. Les matériaux retirés de la berme filtrante doivent être éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) pour s’assurer que les sédiments ne pénètrent pas dans le milieu aquatique. S’assurer que les sédiments accumulés sont enlevés et éliminés avant d’enlever une berme filtrante temporaire.

3.1.3 Bassins de décantation

Les bassins (ou étangs) de décantation (figure 3.7) sont utilisés pour intercepter et retenir les eaux de ruissellement chargées de sédiments. Ces structures permettent le dépôt de sédiments, réduisant ainsi la quantité de sédiments qui quittent la zone perturbée et protégeant l’habitat du poisson dans lequel s’écoule le ruissellement. L’efficacité des bassins de décantation dépend de la taille des particules, des caractéristiques de décantation, du temps de décantation et de la superficie. Des bassins de décantation doivent être installés dans la zone d’aménagement avant toute excavation ou autre activité liée à la construction. Ces bassins sont les plus efficaces pour le contrôle de la sédimentation à relativement court terme.

Lors de l’utilisation de bassins de décantation, les pratiques exemplaires de gestion suivantes doivent être suivies :

- Installer pendant l’aménagement initial du site avant tout essouchement de la zone.

- Les bassins de décantation doivent être construits de façon à ce que la longueur soit au moins quatre fois plus grande que la largeur.

- Les bassins de décantation sont plus efficaces lorsque plusieurs sont utilisés en série, surtout si une activité à long terme de plusieurs semaines ou plus est prévue. Au moins 2 bassins doivent être installés (figure 3.8).

- Au besoin, selon la perméabilité du fond et des côtés du bassin, il peut être nécessaire de tapisser le fond de plastique ou d’un autre matériau imperméable (figure 3.9).

- Un tuyau doit être installé près de la partie supérieure d’un bassin de décantation de manière à ce que l’eau soit évacuée par le haut de la colonne d’eau. Il existe un certain nombre de solutions de rechange à cette méthode de construction de bassins de décantation, notamment l’utilisation de divers dispositifs de rétention comme des trous d’homme préfabriqués et l’utilisation de caractéristiques topographiques naturelles.

- Un additif chimique, appelé floculant, peut augmenter la vitesse à laquelle les particules de sédiments se déposent hors de la colonne d’eau. Toute question concernant l’utilisation de ce produit chimique doit être adressée aux organismes de réglementation appropriés.

- Il peut être nécessaire d’enlever et d’éliminer les sédiments accumulés dans les bassins de décantation afin de maintenir la capacité opérationnelle.

- Les bassins de décantation doivent être remplis et stabilisés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Les revêtements imperméables, comme le plastique, doivent être retirés et éliminés correctement.

3.1.4 Fossés

Les fossés peuvent être utilisés pour réduire la quantité d’eau entrant dans les terres défrichées et causant l’érosion, ainsi que pour recueillir l’eau chargée de sédiments et la diriger vers des bassins de décantation. Les fossés en bordure de route permettent :

- le drainage de la plateforme,

- limitent la croissance végétative et corrigent les lacunes comme

- l’érosion,

- la non-conformité de la pente,

- de la canalisation ou de la section transversale, et

- l’accumulation d’eau sur la chaussée.

Les fossés de crête sont des structures temporaires ou permanentes conçues pour intercepter et transporter des eaux de ruissellement propres loin des pentes érodables, ce qui réduit l’érosion potentielle de la surface et limite la quantité d’eaux de ruissellement devant être traitées. Par ailleurs, ces fossés peuvent recueillir les eaux de ruissellement chargées de sédiments des pentes et les transporter, sans autre érosion, vers les zones de traitement ou les bassins de décantation. Les fossés de crête doivent habituellement être creusés et stabilisés pour prévenir l’érosion et la sédimentation.

Les fossés, en particulier les nouveaux, peuvent transporter de grandes quantités de sédiments. Les sédiments déversés dans les cours d’eau peuvent nuire à l’habitat du poisson et à la vie aquatique. Lors de l’utilisation de fossés, les pratiques exemplaires de gestion suivantes doivent être suivies :

- Les fossés doivent être stabilisés et ne doivent pas se déverser directement dans un cours d’eau. Les fossés doivent s’écouler dans des zones végétalisées situées en amont des cours d’eau afin de permettre le piégeage des sédiments avant l’entrée des eaux de ruissellement dans le cours d’eau (figure 3.10).

- L’emplacement des fossés de crête et l’accès à ceux-ci doivent être déterminés après un examen de la topographie, du profil de drainage actuel ou prévu et de l’état de la plateforme. Dans la mesure du possible, les fossés doivent être aménagés selon les courbes de niveau du site et construits pendant le défrichage initial du site.

- Dans les pentes latérales ou des endroits semblables, des fossés doivent être installés sur les côtés en amont des routes afin d’intercepter les pertes par infiltration et le ruissellement.

- Lorsque des fossés ont été creusés dans des zones où les sols sont sujets à l’érosion, ils doivent être immédiatement revêtus de matériaux non érodables.

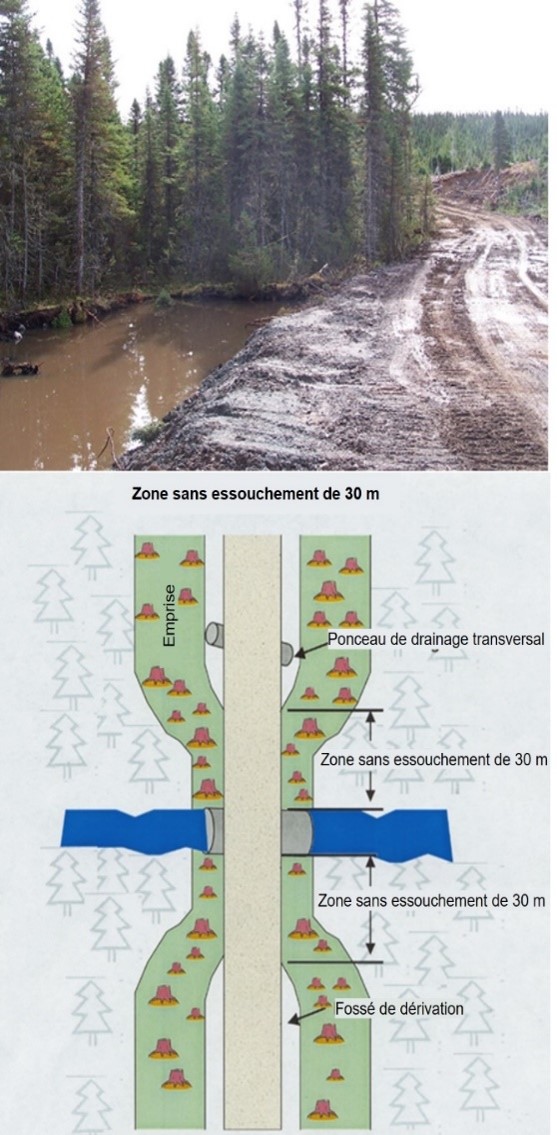

- Des ponceaux de drainage transversal et des fossés de décharge (figure 3.11) doivent être intégrés pour éloigner l’eau de la route et la transporter dans la végétation environnante, où les sédiments peuvent être filtrés.

- En plus des fossés de décharge, les fossés en bordure de route avec de longues pentes peuvent nécessiter des bermes filtrantes en roches pour réduire la vitesse de l’eau dans le fossé, contrôler l’érosion et prévenir la sédimentation des cours d’eau avoisinants.

- Lorsque la topographie ne permet pas la construction de fossés de décharge, des bassins de décantation doivent être utilisés pour piéger les sédiments et empêcher la sédimentation des cours d’eau avoisinants.

- Un programme d’entretien régulier est nécessaire pour maintenir les fossés en bon état de fonctionnement. Les sédiments doivent être enlevés des bermes filtrantes en roche et des barrages filtrants en tissu; ces structures peuvent devoir être ajustées ou réparées; et une stabilisation supplémentaire peut être nécessaire. En plus des inspections régulières, tous les fossés et toutes les structures doivent être inspectés après de fortes pluies ou pendant des périodes de précipitations soutenues.

- Les fossés temporaires doivent être remplis et végétalisés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

3.1.5 Barrière en paille et structure en ballot de paille

Les barrières en paille/structures en ballot de paille sont des mesures d’atténuation temporaires qui servent de barrières pour intercepter le ruissellement qui se déplace le long d’une pente, réduisant ainsi le potentiel d’érosion tout en contrôlant les sédiments. Ces barrières fonctionnent de la même façon que les bermes filtrantes et les barrages en géotextile. Des barrières en paille/structures en ballot de paille doivent être installées dans les voies de ruissellement et à d’autres emplacements où le débit est concentré, afin d’empêcher la migration des sols érodables. Le nombre et l’espacement des ballots dépendront de la nature des activités de construction; toutefois, ces structures sont efficaces pour contrôler les sédiments près de la source. Lors de l’utilisation de barrière en paille/structure en ballot de paille, les points suivants doivent être respectés :

- Les barrières en paille ne doivent pas être utilisées dans les cours d’eau naturels.

- Ces barrières sont des mesures à court terme et ne sont efficaces que pour le traitement des eaux de ruissellement provenant de très petites aires de drainage (moins de 1 ha).

- Des barrières en paille peuvent être utilisées dans les fossés peu profonds ou le long des cours d’eau ou des limites de propriété pendant la construction d’autres mesures de contrôle de l’érosion.

- Les barrières en paille doivent être fixées dans le sol à l’aide de piquets pour en assurer la stabilité.

- La durée de vie maximale est d’environ trois mois et peut être considérablement inférieure dans des conditions plus chaudes et lors de tempêtes successives.

- Les sédiments accumulés doivent être enlevés régulièrement et éliminés de façon appropriée (p. ex. dans un site d’enfouissement approuvé par l’organisme de réglementation approprié) afin de prévenir l’entrée dans le milieu aquatique.

3.1.6 Tapis et végétation

Le tapis temporaire, comme le tapis de jute, le tapis de fibre de verre, les feuilles de polyéthylène, le tapis de papier tissé et le tapis de végétation (communément appelé tapis anti-érosion), sert à stabiliser la surface des pentes abruptes et des fossés et à protéger le sol nouvellement ensemencé contre l’érosion. Ces tapis servent de paillis pour retenir l’humidité et permettre à l’herbe de pousser (figure 3.12). Les tapis absorbent l’effet de la pluie, réduisent la vitesse du ruissellement, améliorent l’infiltration, lient les particules de sol avec les racines et garantissent un contrôle immédiat de l’érosion jusqu’à ce que la végétation permanente puisse être établie.

L’établissement rapide d’une couverture végétale est généralement reconnu comme la forme la plus efficace de contrôle de l’érosion de surface. L’ensemencement, l’ensemencement hydraulique, le placage, les arbustes et/ou les petits arbres ou les tapis de végétation sont des méthodes naturelles de stabilisation qui offrent une protection permanente de la surface.

Lors de l’utilisation de tapis et de végétation comme moyens de contrôle de l’érosion, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Lorsqu’une protection immédiate est requise ou que d’autres mesures de protection ne sont pas possibles, on peut utiliser des feuilles ou des bâches de polyéthylène. Les feuilles ou les bâches doivent être bien ancrées et réparées immédiatement si un entretien est nécessaire.

- Si un tapis anti-érosion biodégradable préensemencé est utilisé, il doit être agrafé à la surface du sol et ancré sur le dessus.

- Lors de l’ensemencement, la surface du sol doit être rugueuse. Les zones doivent être recouvertes de paillis immédiatement après l’ensemencement.

- Le choix du type de couverture végétale dépend de la quantité des eaux de ruissellement de surface dans la zone perturbée. La protection végétale peut être inefficace si les infiltrations ne sont pas contrôlées. Les conditions du site et la période de l’année doivent également être prises en compte au moment de choisir le type de couverture végétale le plus approprié.

- L’ensemencement hydraulique doit être effectué le plus tôt possible une fois la préparation de la surface terminée. La préparation finale des pentes et des autres sols exposés doit être effectuée à mesure que les zones de coupe et de remblai sont terminées, afin de permettre l’ensemencement par étapes à mesure que les travaux progressent.

- Le gazon en plaques doit être bien fixé à l’aide de piquets.

3.2 Stabilisation des berges

Les berges sont composées d’une variété de matériaux (comme le sable, le sol et le gravier) qui sont facilement érodables lorsqu’ils sont exposés ou perturbés par les activités de construction (figure 3.13). L’érosion des berges peut entraîner le dépôt de grandes quantités de sédiments dans l’environnement d’eau douce. La sédimentation peut avoir divers effets négatifs sur le poisson et son habitat, comme endommager les branchies, étouffer les œufs et couvrir un important habitat de fraie. À l’état naturel, la stabilité des berges est maintenue par le réseau vivant de racines et de végétation. Les zones perturbées nécessitent des mesures de stabilisation supplémentaires pour s’assurer que les pentes des berges sont stables et résistent à l’érosion.

En général, dans le but de réduire l’érosion et le rejet de sédiments dans l’habitat du poisson, les efforts visant à stabiliser les berges doivent tenir compte des éléments suivants :

- Stabiliser ou reconstruire les berges perturbées le plus rapidement possible après une perturbation. Façonner les berges de façon à ce que leur pente soit stable et conforme à la topographie existante.

- La stabilisation des berges ne doit pas entraîner une diminution de la largeur transversale des cours d’eau.

- Des techniques de stabilisation qui ont fait leurs preuves dans la région doivent être utilisées, le cas échéant.

- Pour se protéger contre les effets potentiels de la sédimentation résultant de la perturbation d’une berge, des techniques de stabilisation doivent être utilisées en combinaison avec des mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation (figure 3.14).

Les sections 3.2.1 à 3.2.3 fournissent des renseignements sur la stabilisation des berges (p. ex. enrochement, gabions, géotextile et encaissement en bois). Lors de l’utilisation de matériaux manufacturés de stabilisation, il faut également consulter les spécifications du fabricant. De plus, certaines mesures de contrôle de l’érosion (p. ex. tapis) assurent également la stabilisation.

3.2.1 Enrochement

L’enrochement peut être utilisé pour stabiliser l’érosion des berges. Il ne doit être utilisé que lorsque la végétation ne peut pas assurer un soutien adéquat des berges. Le type d’enrochement utilisé dépend de la situation et de la disponibilité des matériaux (figure 3.15).

Lors de l’utilisation d’un enrochement pour la stabilisation, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- L’enrochement doit être de forme irrégulière et angulaire plutôt qu’allongée ou ronde.

- Il doit être composé d’une gradation mixte, de sorte que de plus petites pierres remplissent les vides entre les plus grosses pour assurer le compactage et la stabilité. Une couche de pierres filtrantes peut être nécessaire selon le type de sol sous-jacent et la taille de l’enrochement protecteur.

- Le tableau 3.1 (Buchanan et al. 1989) indique les tailles typiques des pierres d’enrochement qui peuvent être utilisées pour diverses vitesses de débit des cours d’eau.

L’enrochement ne doit pas être utilisé pour les berges de plus de 3 m de hauteur et une pente de plus de 2:1 (Buchanan et. al. 1989).

| Débit du cours d’eau (m/s) | Diamètre moyen des pierres (mm) |

|---|---|

| Moins de 3,0 | 200 – 460 |

| 3,0 – 4,0 | 200 – 770 |

| 4,0 – 4,60 | 500 – 1220 |

3.2.2 Gabions

Les gabions ou les murs de gabions sont des paniers métalliques fabriqués en acier qui sont placés puis remplis de roches. Les gabions peuvent servir à protéger les berges des cours d’eau contre l’érosion et à fournir le support d’un mur de soutènement pour une berge instable. Les gabions doivent être utilisés conformément à la conception et aux spécifications du fabricant (voir la figure 3.14).

3.2.3 Géotextiles

Les tissus filtrants en géotextile servent de stabilisateurs du sol, permettant à l’eau de s’écouler à travers le revêtement, tout en empêchant le sol sous-jacent d’être emporté. Le type de matériau géotextile utilisé est propre au site et tient compte de facteurs comme le type de sol, les conditions hydrauliques et les conditions et techniques de construction. Lors du choix et de l’installation de géotextiles, il faut consulter les spécifications des fabricants et demander l’avis de professionnels.

3.3 Ouvrages de franchissement de cours d’eau

Tout ouvrage de franchissement d’un cours d’eau peut avoir des répercussions sur le poisson et son habitat et modifier le régime d’écoulement naturel existant. Les ouvrages de franchissement qui maintiennent le fond naturel du cours d’eau et les conditions hydrauliques (p. ex. ponts, ponceaux à arche classique) sont préférables aux structures qui modifient l’habitat du poisson, le régime d’écoulement et restreignent la largeur du cours d’eau. Les ouvrages de franchissement mal installés (ponceaux, ponts, etc.) peuvent entraver le passage du poisson. La machinerie doit être :

- utilisée de manière à réduire au minimum les perturbations du lit du cours d’eau et des berges,

- arriver sur le site propre et avoir été lavée et

- être maintenue exempte de fuites de liquide.

Il faut garder sur le chantier des trousses d’urgence en cas de fuites de fluides ou d’écoulements provenant de la machinerie.

L’option privilégiée pour l’atténuation des effets négatifs potentiels des ouvrages de franchissement de cours d’eau est d’éviter les franchissements, dans la mesure du possible. Dans les cas où les franchissements de cours d’eau sont inévitables, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Planifier les routes de façon à réduire au minimum le nombre de franchissements de cours d’eau requis.

- Dans la mesure du possible, utiliser les sentiers, les points d’accès routiers ou les lignes de coupe existants.

- Lors du choix d’un emplacement pour un franchissement de cours d’eau proposé, examiner les caractéristiques physiques du cours d’eau et du bassin versant connexe afin de déterminer le site qui offrira les meilleures caractéristiques et conditions pour le franchissement.

- Les points de passage doivent être situés là où le cours d’eau est droit, dégagé et bien défini.

- Dans la mesure du possible, les ouvrages de franchissement (routes, points d’accès et approches) doivent être perpendiculaires au cours d’eau ou au plan d’eau, avec une approche stable et basse et des berges de sortie. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau doivent être installés avant les autres activités de construction routière.

- Les points de passage doivent être placés là où se trouvent des lits de cours d’eau et des berges stables et où l’on s’attend à un minimum d’affouillement, de dépôt ou de déplacement de sédiments. Lorsque cela n’est pas possible, il faut stabiliser les berges d’approche et de sortie avec des rondins, des grilles géotextiles ou d’autres matériaux appropriés avant de commencer les ouvrages, entreprises et activités pour contrôler efficacement l’érosion et le déplacement des sédiments.

- Les ouvrages de franchissement doivent être situés loin, et de préférence en aval, des zones comme les frayères de poissons. Si un franchissement doit avoir lieu à proximité d’un habitat sensible du poisson, un pont avec une approche en hauteur, plutôt qu’un ponceau, doit être utilisé pour limiter la perturbation du chenal.

- Les ouvrages de franchissement doivent être construits lorsque les effets possibles sur d’autres ponts et structures hydrauliques existants peuvent être évités et lorsqu’il est possible de réduire au minimum le risque de dommages causés par des dangers environnementaux comme des inondations ou des glissements de terrain.

- Le type d’ouvrage de franchissement choisi et sa conception doivent tenir compte des caractéristiques naturelles et des conditions hydrauliques du site, des besoins en matière de rendement hydraulique et de l’ampleur relative des perturbations environnementales pour chaque type d’installation.

- Les ponts à portée libre et les ponceaux sans fond sont préférables aux ponceaux ou aux passages à gué.

- Maintenir la pente des approches à un minimum sur au moins 15 m de part et d’autre du cours d’eau et, au besoin, construire des approches de franchissements de cours d’eau avec des matériaux résistant à l’érosion.

- Faire fonctionner la machinerie de manière à réduire au minimum les perturbations.

- Toutes les considérations environnementales et tous les efforts d’atténuation liés aux franchissements de cours d’eau s’appliquent aux passages des véhicules tout-terrain ou d’autres véhicules de ce genre.

- Éviter d’enlever les arbres et les arbustes, dans la mesure du possible.

- Émonder ou écimer la végétation au lieu de l’essoucher ou de l’arracher, dans la mesure du possible.

- Limiter l’essouchement des berges des cours d’eau à la zone nécessaire pour l’empreinte des ouvrages, des entreprises et des activités.

- Si nécessaire, enlever la végétation ou les espèces de façon sélective ou par étapes.

- Éviter l’entreposage de matériaux sur les berges des cours d’eau et dans les zones riveraines.

- N’utiliser que des matériaux propres (p. ex. roche, gros gravier, bois, acier, neige) pour les ouvrages, les entreprises et les activités.

- Restaurer les berges et la végétation riveraine affectées par les ouvrages, entreprises et activités à leur état naturel (granularité du substrat, profil, végétation, etc.). Revégétaliser les berges perturbées et les zones adjacentes au moyen de plantes indigènes qui conviennent au site.

- Élaborer et mettre en œuvre immédiatement un plan d’intervention pour empêcher les substances nocives de pénétrer dans un plan d’eau.

En ce qui concerne la protection du poisson et de son habitat, les ouvrages de franchissement de cours d’eau doivent respecter les conditions suivantes :

- Planifier les ouvrages, entreprises et activités pour respecter les délais.

- Limiter la durée des ouvrages, entreprises et activités dans l’eau de manière à ne pas diminuer la capacité du poisson à mener à bien un ou plusieurs de ses processus vitaux (p. ex. fraie, croissance, alimentation, migration).

- Maintenir une profondeur et un débit appropriés, ainsi que le passage des poissons pendant toutes les phases des ouvrages, entreprises et activités.

- Éviter de perturber ou de retirer la végétation aquatique, les débris ligneux naturels, les roches, le sable ou d’autres matériaux des berges, de la rive ou du lit du plan d’eau.

Les sections 3.3.1 à 3.3.5 présentent des renseignements précis sur les types d’ouvrages de franchissement de cours d’eau (c.-à-d. les ouvrages de franchissement temporaires, les ponts, les ponceaux, les ouvrages de franchissement souterrains et les ponts-jetées; voir la figure 3.16).

3.3.1 Ouvrages de franchissement temporaires

Dans certaines circonstances, des ouvrages de franchissement temporaires bien conçus peuvent être utilisés pour le franchissement de cours d’eau. Ceux-ci peuvent comprendre les ponts à portée libre temporaires (y compris les ponts Bailey ou les ponts à longerons en rondins) les passages à gué et les passages hivernaux temporaires (c.-à-d. les ponts de glace et les remblais de neige).

Les ouvrages de franchissement temporaires sont conçus pour un accès à court terme par-dessus un cours d’eau lorsqu’un passage existant n’est pas disponible ou pratique à utiliser. Ils ne sont pas destinés à une utilisation prolongée (p. ex. routes de transport forestières ou minières). Les ponts à portée libre temporaires et les passages à gué doivent être limités aux endroits où la largeur du chenal au franchissement ne dépasse pas cinq mètres de la laisse normale de crue. Ne pas niveler les berges ou les approches. Dans la mesure du possible, avoir recours à des méthodes de prévention de tassement du substrat (p. ex. chemin de branchages, bourrage).

3.3.1.1 Ponts à portée libre temporaires

L’utilisation de ponts temporaires (voir la figure 3.16a), ou d’un passage à gué à sec, est préférable à un passage à gué dans l’eau courante, car cela réduit les risques de blessures et de mortalité des poissons, de dommages au lit et aux berges du cours d’eau et de sédimentation de l’habitat du poisson en aval.

Lors de l’utilisation de ponts temporaires, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- L’installation d’un pont temporaire ne comprend pas le battage de pieux.

- Le pont temporaire ne comporte pas plus d’une voie de largeur et aucune partie de la structure n’est placée dans la partie mouillée du cours d’eau.

- Les travaux ne comprennent pas la mise en place de culées, de semelles ou de blindage (p. ex. pierre et béton) sous la laisse de crue normale.

- Concevoir des ponts temporaires capables de supporter toutes les crues attendues pendant la période des travaux.

- Il faut concevoir le pont de manière à ce que le ruissellement des eaux pluviales provenant du tablier du pont, des versants latéraux et des approches soit dirigé vers un bassin de rétention ou une zone végétalisée pour empêcher les sédiments et d’autres substances nocives d’entrer dans le cours d’eau.

- Retirer le pont avant la crue printanière, à moins que l’ouvrage de franchissement n’ait été construit au-dessus du niveau annuel de crue du printemps.

3.3.1.2 Passage à gué

Le passage à gué peut se faire dans l’eau courante ou à sec (p. ex. assèchement saisonnier du lit). L’utilisation d’un site de passage à gué se limite habituellement aux périodes où les conditions de faible débit prévalent et où le nombre de passages à gué est limité. Les passages à gué doivent être réduits au minimum, en particulier avec les machines, et si l’on prévoit des passages à gué répétés à un endroit, il faut utiliser des ponts temporaires ou des ouvrages de franchissement permanent (Scruton et al. 1997). La pertinence du passage à gué peut dépendre du type de véhicule utilisé sur le site. Bien que les véhicules équipés de pneus à basse pression puissent traverser un cours d’eau avec peu de perturbations, la machinerie dotée de chenilles peut causer des dommages environnementaux considérables et, par conséquent, ne pas convenir généralement aux passages à gué des cours d’eau (figure 3.16 b).

Lors du passage à gué, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Le passage à gué consiste en un passage unique (aller et retour) dans les eaux vives, ou en un passage à gué à sec saisonnier.

- Éviter de traverser des frayères potentielles à gué.

- Les emplacements de passage à gué doivent être choisis en fonction du site après un relevé du cours d’eau. Dans la mesure du possible, le passage à gué doit être prévu afin d’éviter les effets négatifs potentiels sur les activités de fraie, l’habitat de fraie, l’incubation des œufs et la migration des poissons.

- Les passages à gué doivent être situés à des endroits où les berges sont stables et où les abords du passage à gué ont de faibles pentes. Les pentes raides ou instables doivent être stabilisées afin de prévenir l’érosion.

- Les emplacements de passages à gué doivent être situés dans des zones d’affleurement rocheux dans le cours d’eau ou de substrat de lit stable.

- Les abords du site de passage à gué doivent être stabilisés à l’aide de matériaux non érodables comme les rondins, les tapis de broussailles ou des pierres propres.

- Il faut traverser dans des conditions de faible débit et éviter les endroits où la profondeur de l’eau submergera les évents d’essieu ou différentiels. Ne rien faire glisser à l’emplacement du gué.

- Ne pas manipuler de matériau dans la partie mouillée du cours d’eau en traversant à gué.

- Les sites de passage à gué doivent être surveillés pour s’assurer que les abords du site ne sont pas érodés et que le substrat n’est pas perturbé au point de créer des obstacles au passage des poissons.

- Lorsqu’un site de passage à gué n’est plus nécessaire, le chenal et les berges du cours d’eau doivent être restaurés à leur état naturel. Toute ornière de roue ou tout autre dommage pouvant causer la sédimentation dans le cours d’eau doit également être réparé.

3.3.1.3 Passages hivernaux

Les passages hivernaux, comme les ponts de glace et les remblais de neige, offrent un accès rentable aux régions éloignées lorsque les rivières et les ruisseaux sont gelés. Comme le sol est gelé, il est possible de les construire en perturbant le moins possible le lit et les berges du cours d’eau.

Les passages hivernaux peuvent être utilisés dans les cas suivants :

- Les remblais de neige sont faits de neige propre et ne restreignent en aucun temps la circulation de l’eau.

- Le remblai de neige n’entraînera pas l’érosion et la sédimentation du cours d’eau ni l’altération (p. ex. compactage ou orniérage) des substrats du lit et des berges.

- Les matériaux comme le gravier, la roche et les matériaux ligneux meubles ne sont pas utilisés dans la construction de ponts de glace.

Lors de l’utilisation de passages hivernaux, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Construire des ponts de glace sur de grands cours d’eau ayant une profondeur et un débit d’écoulement suffisants pour empêcher le pont de glace d’entrer en contact avec le lit du cours d’eau ou de restreindre le mouvement de l’eau sous la glace.

- Utiliser seulement de l’eau, de la glace ou de la neige propre pour construire un passage hivernal.

- Construire des approches à l’aide de neige et de glace propres et compactées à une profondeur suffisante pour protéger les berges du cours d’eau.

- Ne pas dépasser le seuil de 10 % du débit instantané en prélevant de l’eau, afin de maintenir l’habitat du poisson et le débit sous la glace existants.

- Installer un grillage aux prises d’eau douce afin de prévenir l’entraînement et la collision du poisson.

- Si des rondins sont utilisés pour stabiliser les approches d’un pont de glace ou d’un remblai de neige, ne pas laisser les rondins ou des débris ligneux dans le plan d’eau ou sur les berges ou le rivage où ils peuvent retourner dans le plan d’eau, et s’assurer que les rondins sont propres et liés de manière sécuritaire entre eux afin qu’ils puissent être facilement retirés avant ou immédiatement après la crue printanière.

- Maintenir l’écoulement naturel de l’eau sous la glace là où elle se produit.

- Placer une encoche au centre du pont de glace pour favoriser une fonte appropriée et réduire les inondations, afin d’assurer le maintien du passage des poissons.

- Enlever la neige compactée des remblais de neige avant la crue printanière.

Avant d’entreprendre des ouvrages, des entreprises ou des activités comportant l’utilisation d’ouvrages de franchissement temporaires, consultez le code de conduite sur les traversées temporaires de cours d’eau qui se trouve sur le site Web des Projets près de l’eau. Un formulaire de déclaration doit être soumis au bureau du MPO de votre région avant le début de vos ouvrages, entreprises et activités.

3.3.2 Ponts

Les ponts sont la structure privilégiée pour tous les franchissements dans les zones où l’obstruction de la glace ou le ruissellement rapide peut causer la défaillance structurale d’un franchissement par ponceaux, ainsi que pour tout cours d’eau qui soutient des populations de poissons anadromes ou résidents. Un pont bien conçu permet un fond naturel de cours d’eau à un point de passage et ne doit pas entraîner une augmentation de la vitesse de l’eau qui pourrait entraver le passage des poissons ou causer l’affouillement du lit du cours d’eau (figure 3.17).

Lors de l’utilisation de ponts pour le franchissement de cours d’eau, les pratiques exemplaires de gestion suivantes sont prévues :

- Les ponts doivent être situés sur des sections droites d’un cours d’eau, où le cours d’eau est étroit, avec des berges basses et des sols fermes et non érodables.

- Il faut concevoir le pont de manière à ce que le ruissellement des eaux pluviales provenant du tablier du pont, des versants latéraux et des approches soit dirigé vers un bassin de rétention ou une zone végétalisée pour empêcher les sédiments et d’autres substances nocives d’entrer dans le cours d’eau.

- Les tabliers en béton sous les ponts ne sont pas recommandés, car le passage des poissons peut être entravé à faible débit.

- Les culées de pont doivent être situées à l’extérieur du périmètre mouillé du cours d’eau.

- Les piles se trouvant dans l’eau doivent être alignées avec le débit du cours d’eau; au besoin, une protection des berges doit être prévue.

- Au besoin, ajouter des murs en aile appropriés pour prévenir l’érosion des berges.

- Les ouvrages s’effectuant dans l’eau (c.-à-d. la construction des semelles de culée) doivent être planifiés afin d’éviter les effets négatifs potentiels sur les activités de fraie, l’habitat de fraie, l’incubation des œufs et la migration des poissons.

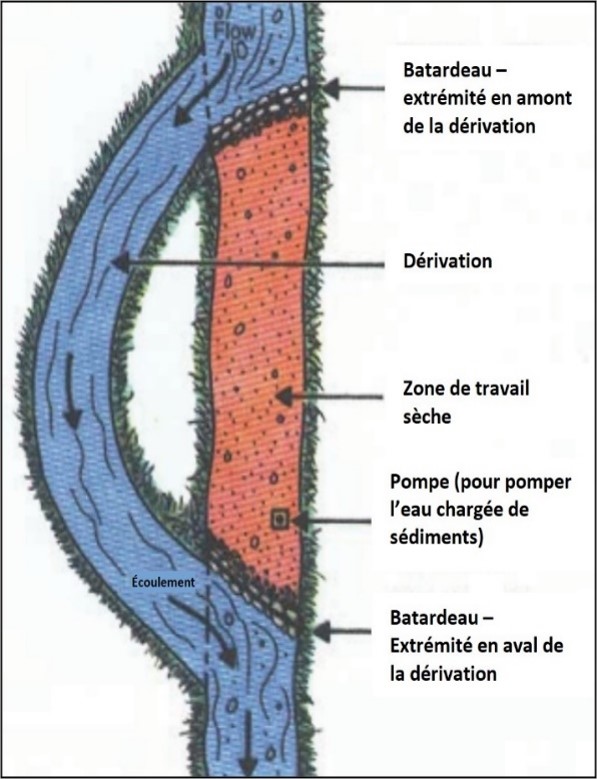

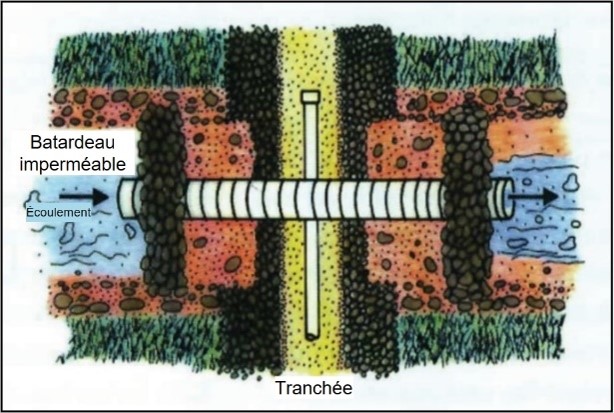

- Terminer tous les ouvrages dans les cours d’eau en milieu sec soit en déviant ou en pompant l’eau autour du lieu de travail et en la ramenant dans le chenal principal immédiatement au-delà du lieu de travail, de sorte qu’il n’y ait pas de réduction du débit d’eau ni de changement mesurable du régime d’écoulement naturel en aval.

- Tout remblai requis doit être exempt de substances fines et nocives et ne doit pas être prélevé dans les lits de cours d’eau, les berges ou les zones riveraines.

- Lorsqu’il devient nécessaire de démolir ou d’enlever un pont, tous les efforts possibles doivent être déployés pour éviter que le pont tombe dans la rivière ou le ruisseau. Pour ce faire, on peut scier des sections appropriées du pont et utiliser des grues pour les soulever ou construire une plateforme sur laquelle on peut déposer le pont. Les zones perturbées doivent être stabilisées afin de prévenir l’érosion.

- Si le chenal du cours d’eau qui traverse le pont proposé est modifié ou perturbé, il doit être reconstruit en une forme, un profil et une composition du substrat qui favorisent un bon habitat productif du poisson pour les espèces locales. S’assurer que le passage des poissons au-delà du pont est aussi bon que lors des conditions préalables.

- Le passage des poissons doit être maintenu au-delà du site du pont pendant toutes les phases de la construction et après celle-ci.

- Mettre en œuvre des mesures pour éviter l’érosion du site et le rejet de sédiments dans les eaux réceptrices pendant les phases d’exécution du projet et après son achèvement.

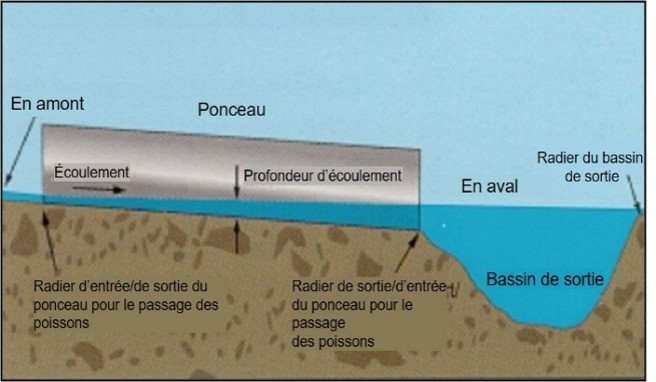

3.3.3 Ponceaux

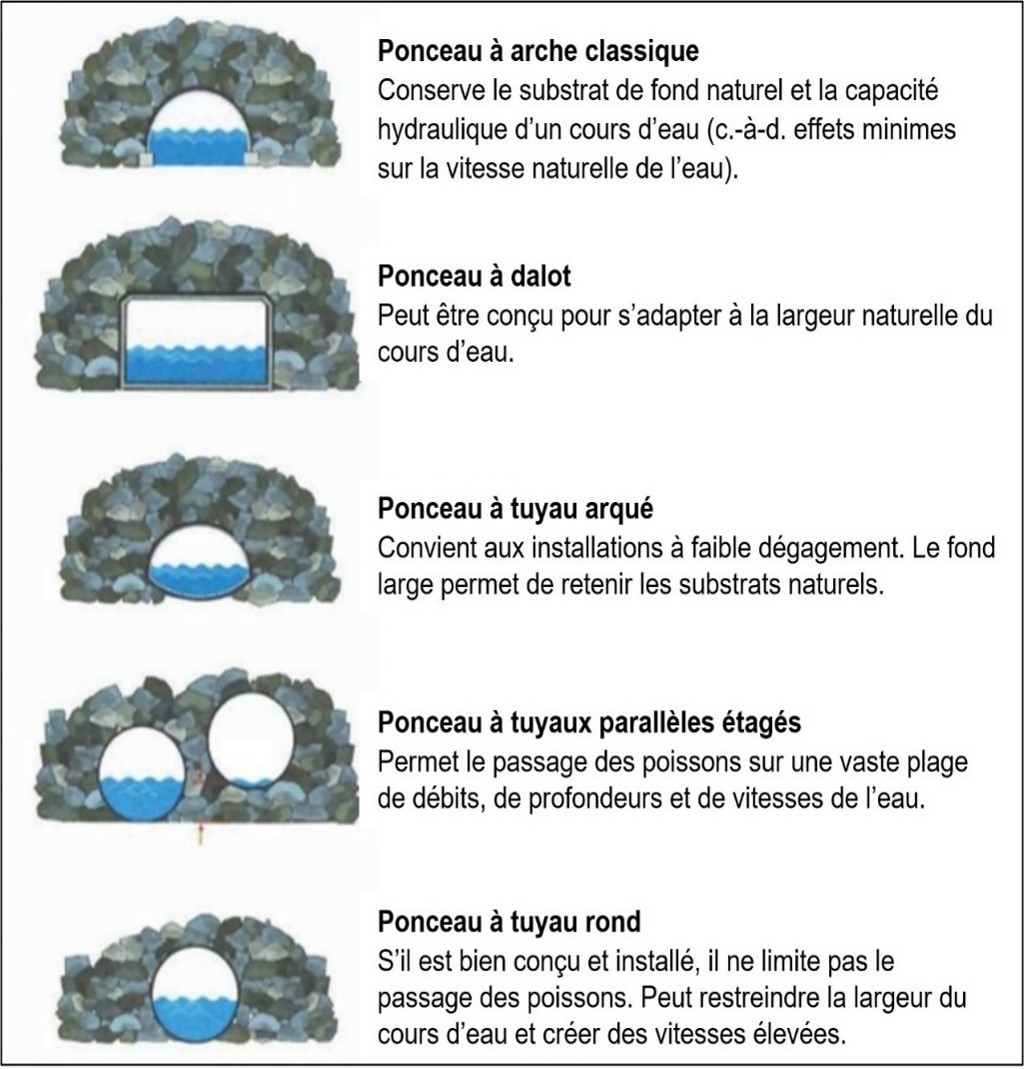

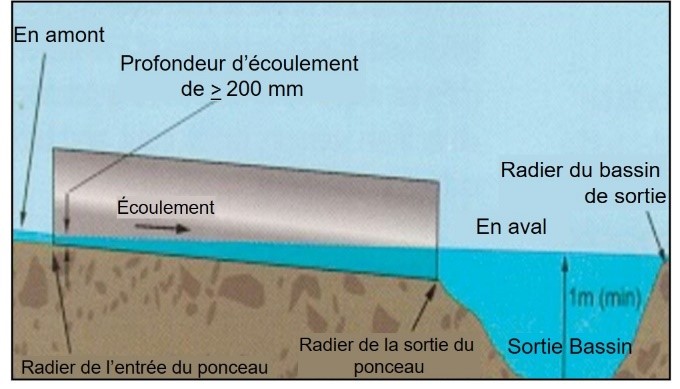

Les ponceaux constituent la méthode la plus couramment utilisée pour permettre le passage au-dessus d’un cours d’eau, en particulier pour les cours d’eau de petite et moyenne taille. Plusieurs types de ponceaux sont utilisés, y compris les ponceaux à arche classique, les ponceaux à tuyau arqué, les ponceaux à dalot et les ponceaux à tuyau rond. Les ponceaux à dalot sont généralement faits de bois ou de béton, tandis que les autres types sont faits de plastique, de béton ou, le plus souvent, de métal ondulé. La figure 3.18 illustre certains termes liés aux ponceaux utilisés dans le présent document et la figure 3.19 indique les formes des ponceaux.

Version texte : Figure 3.18 Illustration des termes généraux relatifs aux ponceaux

Termes de ponceau :

- en amont

- en aval

- ponceau

- radier d’entrée/de sortie du ponceau pour le passage des poissons

- radier de sortie/d’entrée du ponceau pour le passage des poissons

- écoulement

- profondeur d'écoulement

- bassin de sortie

- radier du bassin de sortie

Les pratiques exemplaires de gestion suivantes concernant l’installation et l’entretien/la réparation de ponceaux sont génériques et ont été élaborées pour s’appliquer à diverses circonstances. Dans certaines situations propres au site, il faut consulter un ingénieur professionnel ou un biologiste. Lorsque le passage des poissons est requis, une profondeur d’eau suffisante et des vitesses d’écoulement appropriées doivent être fournies pour les espèces et la taille des poissons se trouvant sur le site ou dans la zone.

Version texte : Figure 3.19 Formes de ponceaux

- Ponceau à arche classique

- Conserve le substrat de fond naturel et la capacité hydraulique d’un cours d’eau (c.à-d. effets minimes sur la vitesse naturelle de l’eau).

- Ponceau à dalot

- Peut être conçu pour s’adapter à la largeur naturelle du cours d’eau.

- Ponceau à tuyau arqué

- Convient aux installations à faible dégagement. Le fond large permet de retenir les substrats naturels.

- Ponceau à tuyau parallèles étages

- Permet le passage des poissons sur une vaste plage de débits, de profondeurs et de vitesses de l’eau.

- Ponceau à tuyau rond

- S’il est bien conçu et installé, il ne limite pas le passage des poissons. Peut restreindre la largeur du cours d’eau et créer des vitesse élevées.

3.3.3.1 Installation d’un ponceau

Lors de l’installation de ponceaux, il faut tenir compte des pratiques exemplaires de gestion suivantes :

- Des ponceaux mal choisis et de taille inadéquate peuvent entraver la migration des poissons et causer des inondations en amont. La taille des ponceaux doit être fondée sur la capacité de gérer les débits de pointe. Il peut être nécessaire de procéder à une analyse hydrologique et hydraulique afin de déterminer la taille appropriée du ponceau à utiliser. L’analyse hydrologique sert à déterminer le débit de pointe et l’analyse hydraulique sert à calculer la capacité du ponceau à faire passer adéquatement le débit de pointe.

- Le choix du type de ponceau doit tenir compte des caractéristiques propres au site, comme :

- la coupe transversale du cours d’eau au point de passage (p. ex. large et peu profond, étroit et profond),

- les caractéristiques de l’habitat du poisson et les types de substrat (p. ex. habitat de fraie, rochers, graviers),

- les facteurs hydrologiques. (p. ex. crue soudaine, faibles débits et débits élevés, conditions de glace).

- Le type de ponceau choisi et installé doit réduire au minimum les répercussions potentielles sur l’habitat du poisson, maintenir le passage des poissons et accommoder suffisamment les débits des cours d’eau. Dans la mesure du possible, les conditions naturelles des cours d’eau (p. ex. largeurs, habitat) doivent être conservées.

- Les ponceaux à arche classique sont le type préféré de ponceaux. Ces ponceaux maintiennent le substrat naturel du fond et la capacité hydraulique du cours d’eau lorsque des semelles sont installées à l’extérieur du périmètre mouillé du cours d’eau.

- Les semelles des ponceaux à arche classique doivent être installées à l’extérieur du périmètre mouillé normal du cours d’eau et être attachées au substrat rocheux ou suffisamment stabilisées pour empêcher l’érosion autour de la semelle ou son excavation.

- Les ponceaux à tuyau arqué conservent souvent la capacité hydraulique du canal naturel et sont préférés aux ponceaux à tuyau rond. Les ponceaux à tuyau rond réduisent habituellement la section transversale de l’eau qui entre dans le ponceau, ce qui peut entraîner :

- une augmentation de la vitesse de l’eau rendant difficile la migration en amont des poissons;

- un affouillement à l’entrée du ponceau ou du lit à la sortie du ponceau;

- une zone où la libre circulation des débris peut être restreinte, ce qui entrave la migration des poissons et inonde les zones en amont.

- Afin de permettre le passage des poissons, les ponceaux à tuyau rond doivent avoir un diamètre minimal de 1 000 mm et être conçus/dimensionnés en fonction des caractéristiques propres au site, y compris les considérations hydrologiques/hydrauliques.

- Les ponceaux à tuyau rond doivent être installés pour simuler les ponceaux à arche classique ou les ponceaux à tuyau arqué. Les ponceaux d’un diamètre maximal de 2 000 mm doivent être enfoncés à une profondeur de 300 mm sous la hauteur du lit. Les ponceaux d’un diamètre égal ou supérieur à 2 000 mm doivent être enfoncés à au moins 15 % du diamètre au-dessous de l’élévation du lit (figure 3.20).

Figure 3.20 Ponceau enfoncé

- L’enfoncement réduit la capacité hydraulique du ponceau; par conséquent, le diamètre requis du ponceau doit être ajusté en conséquence.

- Installer des ponceaux alignés avec le canal naturel existant et situés sur une section droite du cours d’eau à pente uniforme.

- Le ponceau doit être posé sur un sol ferme et être enfoncé à la profondeur appropriée. Dans les sites où il y a une fondation molle, il faut l’enlever et la remplacer par un matériau granulaire propre pour empêcher le ponceau de s’affaisser. Le mouvement de l’eau sous ou autour de l’installation d’un ponceau doit être empêché par l’utilisation de murs de tête ou d’autres moyens, au besoin.

- Un ponceau doit s’étendre au-delà des extrémités en amont et en aval du remblai (p. ex. un minimum de 300 mm).

- Pour la mise en place de ponceaux à tuyaux parallèles étagés, le ponceau destiné à assurer le passage des poissons doit être placé dans la partie la plus profonde du chenal et être enfoncé à la profondeur requise. Les autres ponceaux doivent être placés à 300 mm au-dessus du radier du ponceau de passage des poissons (figure 3.21).

Figure 3.21 Installation de ponceaux à tuyaux parallèles étagés

- Dans le cas des ponceaux à tuyaux parallèles étagés, des bassins doivent être installés en ayant le ponceau du passage des poissons orienté vers le centre du bassin pour permettre une transition en douceur à partir de l’eau du ponceau vers le cours d’eau.

- Les ponceaux doivent être suffisamment gros et installés pour qu’il n’y ait pas d’affouillement du lit à la sortie en raison de l’augmentation de la vitesse de l’eau dans le ponceau. Des sorties de ponceaux surélevés peuvent entraîner l’affouillement du lit et devenir un obstacle pour les poissons migrateurs, comme l’illustre la figure 3.22.

Figure 3.22 Entrée perchée et entrée de ponceau correctement installée

- La profondeur minimale de l’eau doit être de 200 millimètres sur toute la longueur du ponceau. Afin de préserver cette profondeur en période de faible débit, un bassin peut être creusé en aval. Un bassin en aval est particulièrement important pour les longs ponceaux ou la mise en place de ponceaux sur des pentes abruptes. Dans certains cas, un bassin en amont peut également être nécessaire.

- Le radier de la sortie du bassin doit être à une élévation qui maintient une profondeur d’eau d’au moins 200 mm jusqu’à l’entrée ou à l’extrémité en amont du ponceau (figure 3.23).

Figure 3.23 Installation d’un ponceau montrant le bassin en aval pour maintenir une élévation d’eau d’au moins 200 mm dans tout le ponceau

- La pente du ponceau doit suivre la pente du cours d’eau dans la mesure du possible. L’augmentation de la pente du ponceau, la réduction de la capacité du ponceau en raison de l’enfoncement et le maintien de la profondeur d’écoulement minimale de 200 mm, ainsi que le refoulement de l’eau dû à la création d’un bassin de sortie doit être pris en considération au moment de choisir le diamètre du ponceau requis pour répondre aux critères de passage des poissons et aux critères hydrauliques tels que le passage des débits de pointe.

- Les bassins doivent être en forme de poire et avoir une taille telle que la longueur du bassin est de 2 à 4 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons, que la largeur du bassin est de 2 à 3 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons et que la profondeur du bassin est égale à 0,5 fois le diamètre du ponceau du passage des poissons, avec un minimum de 1 m. (figure 3.24).

Figure 3.24 Dimensions recommandées pour le bassin

- Les bassins doivent être conçus de façon à assurer une transition en douceur de l’écoulement d’eau du ponceau à la largeur naturelle du cours d’eau.

- L’élévation naturelle du lit doit être utilisée pour le radier à la sortie du bassin; toutefois, selon les conditions propres au site, il pourrait être nécessaire de construire un bassin de sortie. Il est essentiel que l’élévation du radier à la sortie du bassin soit stable et, au besoin, qu’il soit bien entretenu pour assurer un niveau minimal d’eau dans le ponceau. Des enrochements ou des gabions propres et non érodables doivent être utilisés pour stabiliser les bords du bassin. Si une sortie de bassin est construite, il faut prendre soin de ne pas obstruer le passage des poissons. Par exemple, la sortie du bassin peut devoir être munie d’une encoche en V pour permettre le passage des poissons pendant les périodes de faible débit. Selon les caractéristiques propres au site (p. ex. pente), plus d’un bassin peut être requis.

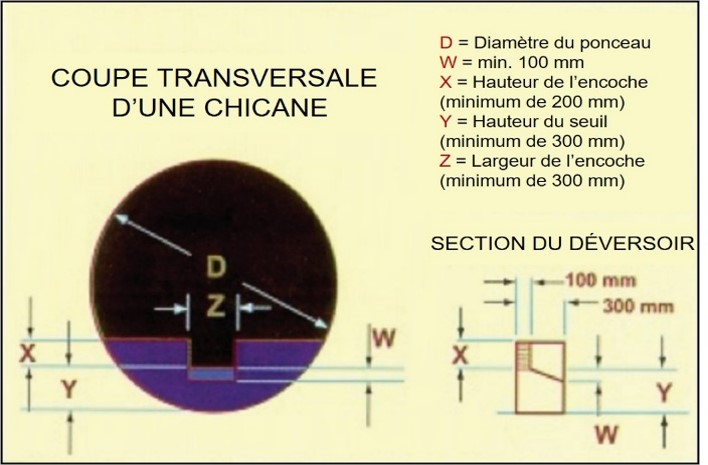

Figure 3.25 Chicanes du ponceau

Figure 3.26 Dimensions de la chicane

Version texte : Figure 3.26 Dimensions de la chicane

Coupe transversale d’une chicane et section du déversoir

D = Diamètre du ponceau (mm)

W = hauteur d'eau minimale au-dessus du seuil, au moins 100 mm

X = Hauteur de l'encoche (de la chicane), minimum 200 mm

Y = Hauteur du seuil, minimum 300 mm, du bas du ponceau/chicane au sommet du seuil

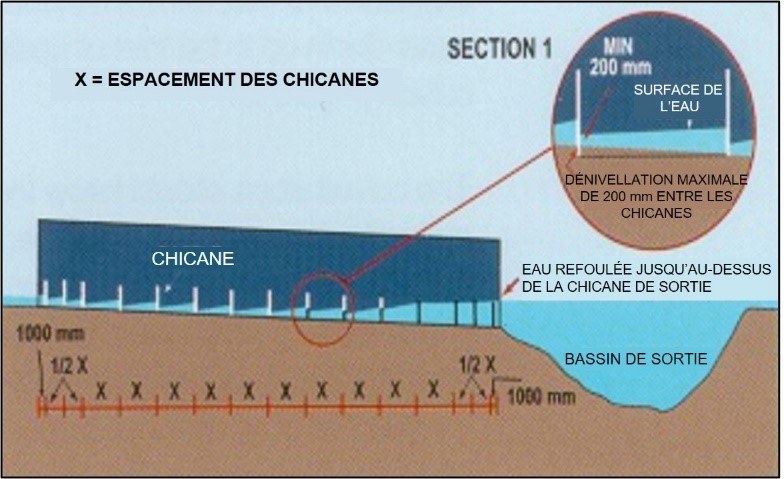

Z = largeur d'encoche, minimum 300 mm - Selon les conditions propres au site (p. ex. pentes abruptes, longs passages, cours d’eau resserrés entraînant des vitesses d’eau élevées), il pourrait être nécessaire d’installer des chicanes/déversoirs dans le ponceau du passage des poissons (figure 3.25). Les chicanes/déversoirs peuvent fournir une profondeur d’écoulement adéquate et réduire la vitesse de l’eau dans le ponceau afin de faciliter le passage des poissons. Les dimensions des chicanes sont indiquées à la figure 3.26.

- Une profondeur minimale d’écoulement de 200 mm doit être prévue dans l’ensemble du ponceau et des sections à chicane. Les dénivellations entre les chicanes adjacentes doivent être d’au plus 200 mm.

- Les chicanes doivent être placées à environ 1 m des extrémités d’entrée et de sortie du ponceau; les chicanes suivantes doivent être placées à la moitié de l’espacement des chicanes. La taille et l’espacement des chicanes doivent être déterminés en utilisant le faible débit (débit au moment de la migration des poissons, c.-à-d. le plus faible débit avec un dépassement de 90 % par une analyse de la durée du débit ou un débit bas de 7 jours sur 10 ans) comme base pour respecter les critères de profondeur d’écoulement et de dénivellation entre les chicanes susmentionnés. L’espacement des chicanes doit également fournir un volume de bassin entre les chicanes suffisamment grand pour dissiper l’énergie cinétique produite par l’eau tombant au-dessus du déversoir, et tenir compte des débits élevés (c.-à-d. un dépassement de 10 % en fonction de la durée du débit) pendant la période de migration des poissons. L’espacement des chicanes est présenté à la figure 3.27.

Figure 3.27 Exigences relatives à l’espacement des chicanes du ponceau

- Le ponceau à chicane doit être installé de façon à ce que l’élévation du radier du bassin de sortie fasse reculer l’eau jusqu’au sommet de la chicane de sortie (c.-à-d. la chicane d’entrée), c’est-à-dire que la hauteur au-dessus de la chicane d’entrée soit la même que celle de la sortie du bassin. Les ponceaux à chicane doivent être enfoncés à environ 100 mm au-dessous de l’élévation du lit. Si l’enfoncement dépasse 100 mm, il peut être nécessaire d’ajuster la disposition ou la conception de la chicane en conséquence.

- Les installations de ponceaux doivent être stabilisées de façon appropriée pour prévenir les infiltrations et l’érosion, et être maintenues en bon état de fonctionnement. Des murs de tête, et lorsque les conditions du site le permettent, des murs en aile ou d’autres moyens appropriés doivent être installés pour s’assurer que toute l’eau est dirigée à travers le système du ponceau.

3.3.3.2 Entretien et réparation des ponceaux

Le revêtement d’un ponceau est le renforcement d’un ponceau nécessaire en raison d’une défaillance de l’intégrité de la structure, souvent à la suite de corrosion ou de dommages physiques. Cela comprend le remplacement du fond des ponceaux en acier corrodé par du béton ou d’autres matériaux, ou l’insertion de manchons ou de doublures (p. ex. doublures en polyéthylène haute densité) à l’intérieur de ponceaux affaiblis ou déformés (figure 3.28). Idéalement, les ponceaux endommagés doivent être entièrement remplacés par de nouveaux ponceaux en tôle d’acier ondulée; toutefois, dans certains scénarios, les revêtements et les radiers sont moins coûteux, nécessitent moins de bouleversement dans la zone environnante et peuvent effectivement prolonger la durée de vie d’un ponceau. En raison de la nature de l’installation des deux revêtements de ponceaux et des radiers de béton, cet ouvrage sera effectué à sec, le cours d’eau étant détourné d’une façon ou d’une autre ou pompé pour qu’il passe autour. L’utilisation de doublures et de radiers doit tout de même respecter toutes les pratiques exemplaires de gestion susmentionnées pour l’installation de ponceaux, comme la profondeur de l’eau, la vitesse, la pente du cours d’eau, etc.

Lorsque vous effectuez l’entretien ou la réparation de ponceaux, il faut tenir compte des pratiques exemplaires de gestion suivantes :

- L’utilisation de doublures réduira le diamètre du ponceau et, par conséquent, augmentera la vitesse de l’eau. Selon le matériau utilisé, les doublures peuvent également avoir une surface plus lisse qu’un ponceau en tôle d’acier ondulée qui peut également augmenter la vitesse du plan d’eau. Pour réduire au minimum les répercussions sur le passage des poissons, il faudrait ajouter des chicanes pour assurer une profondeur d’eau adéquate et créer des zones à faible vitesse. Des vitesses de l’eau de 20 cm/s et plus peuvent commencer à nuire à la migration des truites juvéniles.

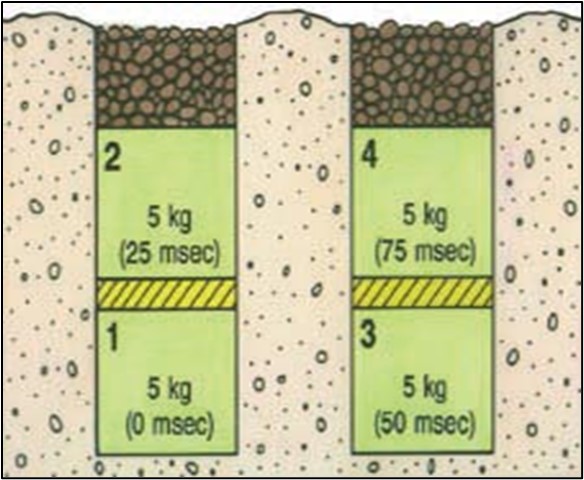

- Les doublures des ponceaux peuvent être appliquées au moyen de diverses méthodes et de divers matériaux, peu importe si le nouveau revêtement doit être scellé de façon étanche à l’eau avec l’ancien ponceau afin de prévenir l’érosion, les infiltrations et l’affouillement.