R et D en aquaculture au Canada de 2015

Table des matières

Mollusques et crustacés : moules

L’INFLUENCE DE L’AQUACULTURE EN MER SUR LES DÉPLACEMENTS DES HOMARDS

La mytiliculture a l’effet de rassembler les homards en raison de la mise en place de structures physiques (p. ex., blocs d’ancrage) et de la disponibilité de ressources alimentaires (c.-à-d., chute à partir des structures de culture des moules alors que celles-ci constituent la principale proie du homard). On a émis l’hypothèse selon laquelle les homards demeurent dans les zones de mytiliculture une fois sur place, puisque certains de leurs besoins de base (p. ex., la structure de l’habitat et la nourriture) sont comblés plus facilement à ces sites, en particulier dans les zones de substrat non structurées (c.-à-d., des fonds sablonneux ou boueux), tel est le cas dans les emplacements des moulières extracôtières aux îles de la Madeleine (Québec). Dans le cadre de cette étude, des méthodes acoustiques sont utilisées pour déterminer l’affinité des homards à l’égard d’un site de culture des moules aux Îles de la Madeleine. En bref, 15 homards se trouvant dans le site de culture et 15 homards se trouvant dans chacune des deux zones situées à l’extérieur du site de culture ont été munis d’émetteurs acoustiques et remis à l’eau à l’endroit où ils ont été capturés. On a capturé 15 autres homards à l’extérieur de la moulière qu’on a munis d’émetteurs acoustiques et placés à l’intérieur du site aquacole. Les déplacements de homards ont été suivis à l’intérieur de trois rangées délimitées de dix récepteurs fixes mis en place dans les deux zones expérimentales établies à proximité du site aquacole. Après deux mois, les récepteurs ont été récupérés et les déplacements des homards ont été déterminés à partir des signaux enregistrés. Les résultats de ce travail permettront d’accroître les connaissances relatives aux interactions entre les bivalves d’élevage et les espèces présentant une importance commerciale, et faciliteront ainsi le processus décisionnel pour la concession de nouveaux sites.

Avr. 2013 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : La Société de Développement de l’Industrie Maricole Inc. (SODIM); Ressources Aquatiques Québec (RAQ); Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Nom du responsable : Chris McKindsey (MPO)

Équipe du projet : Andrea Weise (MPO); Philippe Archambault, Émilie Simard (ISMER); Christian Vigneau (La moule du large Inc.)

Contact : Chris.McKindsey@dfo-mpo.gc.ca

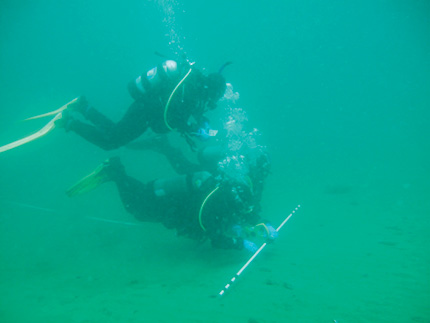

Émilie Simard, étudiante à la maîtrise ès sciences, munit les homards d’un émetteur acoustique afin de suivre leurs déplacements à l’intérieur et à proximité d’une moulière au large des Îles de la Madeleine. Photo : Chris McKindsey (MPO)

INTERACTIONS ENTRE L’ÉLEVAGE DES MOULES AU LARGE ET LES ESPÈCES PRÉSENTANT UNE IMPORTANCE COMMERCIALE : ÉVALUATION DES EFFETS DIRECTS

Dans les baies abritées, l’abondance de macro-invertébrés benthiques, comme le homard et le crabe, et des poissons est souvent accrue en raison de la mise en place de structures physiques ou de la chute des moules à partir des structures de culture, ce qui a l’effet de fournir une source d’alimentation directe ou indirecte aux organismes. Peu de travail a été effectué sur l’évaluation de l’incidence des sites de mytiliculture dans les zones extracôtières, qui sont dispersés et peuvent être associés à un fonctionnement ainsi qu’à des ensembles d’organismes différents. Ce projet vise à évaluer l’influence d’un site d’aquaculture au large des côtes des Îles de la Madeleine (Québec) sur la répartition spatiale des macro-invertébrés et des poissons. Ces communautés ont été échantillonnées par dénombrement visuel au moyen de la plongée sous-marine dans plusieurs zones à l’intérieur et à l’extérieur du site aquacole au printemps et en été. L’échantillonnage a été effectué directement en dessous des filières de moules et à trois distances à partir des filières de moules, ainsi qu’à des zones situées en dehors de l’exploitation selon la même configuration, afin de déterminer si les effets étaient évidents à petite échelle. Ce travail permettra aux gestionnaires de mieux comprendre l’influence des moulières sur les espèces importantes pour le commerce.

Avr. 2013 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : La Société de Développement de l’Industrie Maricole Inc. (SODIM); Ressources Aquatiques Québec (RAQ); Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Nom du responsable : Chris McKindsey (MPO)

Équipe du projet : Annick Drouin, Anne-Sara Sean (MPO); Philippe Archambault (ISMER); Christian Vigneau (La moule du large Inc.)

Contact : Chris.McKindsey@dfo-mpo.gc.ca

Les plongeurs quantifient l’abondance des invertébrés benthiques et des poissons le long de transects à l’intérieur et à l’extérieur des sites de mytiliculture au large des Îles de la Madeleine. Photo : Chris McKindsey (MPO)

CAPACITÉ DE CHARGE ÉCOLOGIQUE ET ÉVALUATION DES INDICATEURS DE LA CONDITION BENTHIQUE POUR L’ÉLEVAGE DES MOULES AU LARGE DES îLES DE LA MADELEINE

Les déchets (fèces et pseudofèces – appelés biodépôts) provenant des mollusques bivalves filtreurs élevés en aquaculture peuvent s’accumuler à l’intérieur et à proximité des sites aquacoles, ce qui peut avoir l’effet d’enrichir les sédiments en matières organiques et modifier les communautés benthiques ainsi que la physico-chimie. À ce jour, la majeure partie du travail mené sur la question a été réalisé dans des zones relativement protégées et peu profondes où les questions de capacité de charge écologique (c.-à-d., la densité de mise en charge des bivalves d’élevage qui ne produira pas d’effets inacceptables sur les communautés benthiques par exemple) ont été largement traitées. Récemment, l’intérêt à l’égard de la production de bivalves à des emplacements encore plus au large a augmenté. Cette étude constitue une évaluation de la capacité de charge écologique du milieu benthique ainsi que des indicateurs de conditions benthiques à un site d’élevage de moules au large des Îles de la Madeleine, au Québec. À cette fin, des expériences sont en cours pour mesurer la production de biodépôts des moules dont on tirera un modèle d’estimation de la dispersion simple qui sera utilisé pour prévoir les tendances de la charge benthique à l’intérieur et à proximité d’une moulière. Les communautés benthiques et les mesures biogéochimiques des sédiments sont échantillonnées dans des zones ayant des niveaux normaux de production de moules ainsi que dans des zones ayant des niveaux nettement accrus de production, afin de déterminer comment les communautés benthiques sont influencées par les activités d’élevage et si les mesures chimiques normalisées sont adéquates pour détecter de tels effets. Les résultats de ce travail seront utiles aux producteurs de la région qui souhaiteraient obtenir l’écocertification de leurs opérations.

Avr. 2013 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : La Société de Développement de l’Industrie Maricole Inc. (SODIM); Ressources Aquatiques Québec (RAQ); Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Nom du responsable : Chris McKindsey (MPO)

Équipe du projet : Annick Drouin, Andrea Weise (MPO); Philippe Archambault (ISMER); Christian Vigneau (La moule du large Inc)

Contact : Chris.McKindsey@dfo-mpo.gc.ca

Plongeurs travaillant sur de grands pièges à sédiments afin de mesurer la production de biodépôts par les moules d’élevage dans les Îles de la Madeleine. Photo : François Roy (MPO)

SURVEILLANCE DE LA VARIABILITÉ DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX AYANT DES RÉPERCUSSIONS SUR L’INFESTATION PAR LES ASCIDIES DANS LES INSTALLATIONS CONCHYLICOLES EN MILIEU CÔTIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Les résultats de cette étude pourraient suggérer l’utilisation d’un facteur environnemental spécifique comme indicateur servant à l’évaluation des sites d’aquaculture (c.-à-d., sites déjà exploités ou projets d’exploitation) et qui permettrait de connaître leur risque d’infestation par l’ascidie jaune (Ciona intestinalis) et de fournir au gouvernement de l’information à prendre en compte au moment de décider de l’emplacement des sites. En permettant l’identification de sites moins vulnérables aux infections, cette étude pourrait également aider à réduire la propagation de cette espèce envahissante et la nécessité d’appliquer des traitements antisalissures.

L’établissement de l’ascidie jaune (Ciona intestinalis) dans les eaux de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard a eu des répercussions négatives sur la productivité des installations mytilicoles. L’ascidie jaune croît en agrégations denses sur les lignes, les filets et les moules. En plus d’exercer une compétition avec les moules pour l’espace, et potentiellement la nourriture, la salissure fait en sorte que le matériel est plus difficile à utiliser et cela peut entraîner des pertes de récoltes. Les ascidies doivent être retirées après la récolte et, dans les sites fortement touchés, on doit également les éliminer au moins une fois avant la récolte. Il s’agit d’un processus long qui nécessite beaucoup de ressources. Malgré les diverses techniques de gestion utilisées (p. ex., lavage sous pression, trempage dans la saumure, chaulage, traitement aux rayons ultraviolets, décharges électriques), une fois que les ascidies jaunes sont établies, elles sont si persistantes que leur présence est devenue un obstacle considérable pour l’industrie mytilicole. Dans les cas extrêmes, elles ont forcé les mytiliculteurs à fermer leurs opérations. Cependant, la répartition spatiale de l’ascidie jaune est très hétérogène, et ce phénomène pourrait être attribuable à la variation des facteurs environnementaux d’un site à l’autre. Ce projet permettra d’examiner l’effet de la variabilité des facteurs environnementaux (p. ex., la salinité, la température, le pH et la circulation de l’eau) sur l’établissement et la prolifération des ascidies jaunes.

Avr. 2013 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Aquaculture Association of Nova Scotia (AANS)

Nom du responsable : Dawn Sephton (MPO)

Collaborateur : Aquaculture Association of Nova Scotia (AANS)

Contact : Dawn.Sephton@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

CAPACITÉ DE CHARGE DE PRODUCTION POUR L’ÉLEVAGE DES MOULES AU LARGE DES îLES DE LA MADELEINE

Les bivalves se nourrissent en filtrant la nourriture présente dans l’eau. La quantité de plancton consommée par les de bivalves d’élevage, élevés en grande densité, pourrait dépasser la capacité du plancton à se renouveler. Cette situation s’est produite dans certaines zones côtières closes. L’intérêt à l’égard de la production de bivalves au large des côtes a récemment augmenté, mais peu de travaux ont abordé les problèmes liés à la capacité de charge de production (c.-à-d., densité de charge à laquelle la récolte de bivalves est maximisée – en fonction des ressources de plancton) dans ces situations. Dans le cadre de ce projet, la capacité de charge de production d’une zone en voie d’être réservée à l’élevage de mollusques bivalves au large des îles de la Madeleine a été évaluée. Pour ce faire, on a combiné un modèle hydrodynamique spatialement explicite et un modèle de croissance des mollusques et des crustacés forcé par des variables physiques (p. ex., données sur le plancton et la température) obtenues par l’intermédiaire d’un programme de surveillance améliorée dans le cadre duquel une surveillance constante était assurée à l’aide d’instruments amarrés ainsi que d’échantillonnages continus in situ des principaux paramètres (p. ex., niveaux de chlorophylle) et de mesures de la croissance des moules de mai à octobre 2013. Les résultats de cette recherche aideront à définir des niveaux durables de densité de moules dans la zone visée et la façon de configurer les filières de moules dans les concessions de manière optimale.

Avr. 2013 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Société de Développement de l’Industrie Maricole Inc. (SODIM), Ressources Aquatiques Québec (RAQ), Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Nom du responsable : Thomas Guyondet (MPO)

Équipe du projet : Annick Drouin, Chris McKindsey, Andrea Weise (MPO); François Bourque (MAPAQ); Madeleine Nadeau (MERINOV); Christian Vigneau (La moule du large Inc.)

Collaborateurs : SODIM; RAQ; UQAR

Contact : Thomas.Guyondet@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

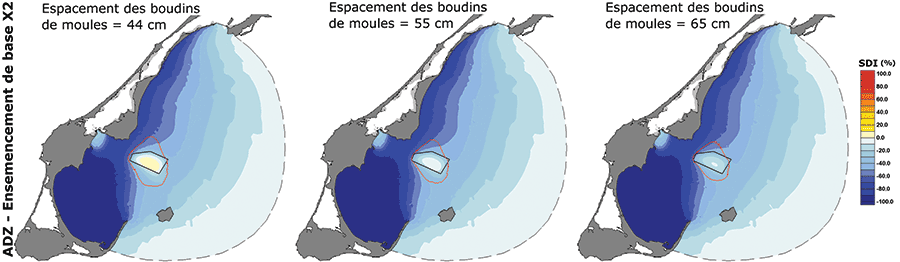

Modèles de l’influence de la zone proposée de mytiliculture au large des îles de la Madeleine sur la concentration de plancton selon différents scénarios d’ensemencement des élevages. L’indice d’appauvrissement du seston (IAS) > 0 lorsque la concentration de plancton est réduite par rapport aux observations à distance. Photo : Thomas Guyondet (MPO)

EFFETS DES PRATIQUES DE SÉLECTION ET DES MESURES D’ATTÉNUATION SUR LA LUTTE À LONG TERME CONTRE LES INFESTATIONS DE TUNICIERS DANS LES MOULIÈRES DE L’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Les infestations de tuniciers ont eu de graves impacts sur l’industrie conchylicole du Canada atlantique, notamment sur l’industrie mytilicole de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Ce projet vise à étudier la relation entre la disponibilité des espaces de recrutement et les niveaux d’infestation de l’ascidie jaune (Ciona intestinalis) dans les échancrures où sont cultivées les moules. On évaluera les effets de différentes densités de stocks de moules sur l’évolution des niveaux d’infestation, y compris le cas particulier de la mise en jachère des concessions. L’étude sera menée à l’échelle d’une échancrure où la mytiliculture est typiquement pratiquée et comportera des simulations pluriannuelles pour évaluer la capacité d’hivernation des tuniciers. La méthodologie proposée reposera sur la modélisation numérique de la dynamique de la population de C. intestinalis sur plusieurs années, et cette modélisation sera étayée par des observations in situ pertinentes. On utilisera une combinaison de scénarios relatifs au traitement et à la mise en charge des moules, notamment ceux associés à la mise en jachère de moulières, et ces scénarios seront répétés pour permettre d’obtenir de l’information précieuse pour la gestion à long terme des niveaux d’infestation à l’échelle de la baie. Les résultats de ce projet contribueront à l’élaboration d’une réglementation des pratiques de culture à l’échelle de la baie, ainsi qu’à la mise en place de mesures d’atténuation pour lutter contre les salissures causées par les tuniciers sur les moules d’élevage.

Aoû. 2014 – Mar. 2017

Financement : MPO – Programme de Recherche sur la Réglementation de l’Aquaculture (MPO-PRRA)

Nom du responsable : Thomas Landry, Thomas Guyondet (MPO)

Collaborateurs : Jeff Davidson, Thitiwan Patanasatienkul (CVA); Aaron Ramsay (Department of Fisheries, Aquaculture and Rural Development, Î.-P.-É.)

Contact : Thomas.Landry@dfo-mpo.gc.ca, Thomas.Guyondet@dfo-mpo.gc.ca

COMPARAISON DE LA SANTÉ ET DE L’ÉTAT DES MOULES CULTIVÉES DANS LES SITES D’EAU PROFONDE ET PEU PROFONDE À TERRE-NEUVE, COMPTE TENU DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES, DE L’INDICE DE CONDITION, DU STRESS PHYSIOLOGIQUE ET DE LA BIOCHIMIE DES LIPIDES

Les connaissances sont limitées par rapport aux effets de l’environnement en eau profonde sur la santé et l’état des moules en comparaison aux eaux côtières peu profondes habituellement utilisées, ainsi que sur la façon dont ces avantages peuvent être définis. Cette information aidera l’industrie à prendre des décisions à savoir si l’utilisation de sites en eau profonde à Terre-Neuve-et-Labrador améliorera la durabilité de l’élevage de moules dans la région.

L’industrie de la culture des moules à Terre-Neuve-et-Labrador est à l’aube d’une période d’expansion de la production en raison de l’utilisation accrue de sites mytilicoles existants approuvés et de l’établissement de nouveaux sites partout dans la province. Ces sites sont situés à des emplacements abrités près des côtes comme les estuaires, les ports et les baies peu profondes. Malheureusement, ces zones peuvent être affectées par le ruissellement des eaux terrestre, surtout pendant des périodes de précipitations élevées et, par conséquent, peuvent être exposées à des contaminants d’origine terrestre. De plus, la pression accrue à l’égard de la location d’emplacements dans ces zones soulève des préoccupations en ce qui a trait à la capacité de charge et à la durabilité. L’augmentation de l’intérêt pour le développement de l’élevage de mollusques bivalves en eaux profondes et au large des côtes ainsi que les technologies connexes a récemment incité Norlantic Processors Ltd, une entreprise établie à Terre-Neuve, à commencer à adapter la technologie existante pour exploiter les sites de mytiliculture en eau profonde dans la région de la baie Notre Dame. Ce projet propose de caractériser et de comparer les changements saisonniers des conditions environnementales des sites de mytiliculture en eau profonde et en eau côtière peu profonde dans la baie Notre Dame, à Terre-Neuve, et d’étudier les corrélations potentielles entre l’environnement et l’état des moules, le stress physiologique et la biochimie des lipides.

Avr. 2012 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Norlantic Processors Ltd.

Nom du responsable : Harry Murray (MPO)

Équipe du projet : Daria Gallardi, Dwight Drover, Sharon Kenny (MPO)

Collaborateurs : Terry Mills (Norlantic Processors Ltd.)

Contact : Harry.Murray@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

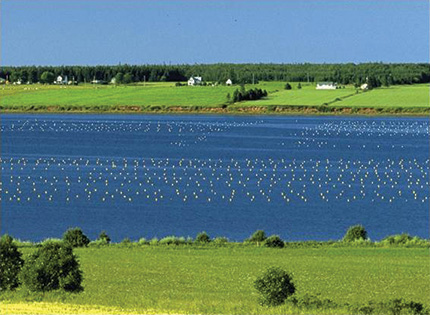

Site de mytiliculture en eau profonde près de Pleasantview, dans la baie Notre Dame, à Terre-Neuve. Photo : Harry Murray (MPO)

CONTRIBUTION DU PICOPHYTOPLANCTON À LA CROISSANCE DE MYTILUS EDULIS DANS UN MILIEU DE CULTURE INTENSIVE

Le picophytoplancton autotrophe (de 0,2 à 2,0µm) est l’une des composantes du phytoplancton les plus abondantes dans les écosystèmes marins. On a étudié la contribution du picophytoplancton à la croissance de la moule bleue (Mytilus edulis) dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), où se trouve la plus grande partie des exploitations de culture de moules en suspension du Canada. On a eu recours à la cytométrie en flux pour estimer la capacité des moules à retenir le picophytoplancton (de 0,2 à 2,0 µm) et le nanophytoplancton (de 0,2 à 2,0 µm) sur le terrain, de pair avec la biomasse du phytoplancton fractionné par classes de taille (chlorophylle-a) et la croissance des moules (c.-à-d., coquilles et tissus). Le rendement d’un séparateur du picophytoplancton et du nanophytoplancton s’établissait en moyenne à 19,76 ± 2,03 % et 60,21 ± 3,49 %, respectivement. On a intégré le rendement d’un séparateur et la biomasse du phytoplancton dans un bilan énergétique dynamique pour examiner la contribution du picophytoplancton à la croissance des moules durant la période de floraison à la fin du printemps. Lorsque les simulations effectuées grâce au modèle excluaient le picophytoplancton (rendement d’un séparateur = 0 %), la réduction prévue de la croissance des moules s’échelonnait entre 13,7 et 28,6 %. Ainsi, il en est conclu que la contribution du phytoplancton de faible taille au bilan énergétique des moules est non négligeable, et que l’on devrait en tenir compte au cours des efforts effectués dans le but d’améliorer la compréhension des interactions entre la culture des bivalves et la dynamique du phytoplancton.

Mai 2009 – Mar. 2013

Financement : MPO – Programme de Recherche sur la Réglementation de l’Aquaculture (MPO-PRRA)

Nom du responsable : Rémi Sonier (MPO)

Équipe du projet : Luc Comeau, Ramón Filgueira, Thomas Guyondet, Angeline LeBlanc, Michel Starr (MPO); Réjean Tremblay (ISMER); Frédéric Olivier, Tarik Meziane (Muséum national d’Histoire naturelle)

Contact : Remi.Sonier@dfo-mpo.gc.ca

Culture de moules bleues (Mytilus edulis) à l’Î.-P.-É. Photo : Rémi Sonier (MPO)

EXAMEN DE LA COMPOSITION EN LIPIDES ET EN ACIDES GRAS DE LA MOULE BLEUE (MYTILUS EDULIS) PAR RAPPORT À LA PALATABILITÉ ET AU GOÛT DANS DES CONDITIONS D’ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE

La culture de la moule bleue (Mytilus edulis) est une industrie qui continue de croître dans l’est du Canada, et il y une demande accrue du marché pour des produits frais, qui n’est pas seulement élevée pendant les saisons de pointe, mais tout au long de l’année. Par conséquent, les installations d’entreposage en condition humide sont devenues des outils précieux qui permettent à l’industrie de conserver leurs produits malgré les retards attribuables à des conditions météorologiques défavorables ou de stocker leur récolte en vue de commandes anticipées. Les effets de l’entreposage de longue durée par les installations de transformation sur la composition biochimique des tissus des moules (c.-à-d., lipides, acides gras et glycogène) et la qualité de la viande (c.-à-d., goût et palatabilité) demeurent en grande partie inconnus. Cette étude a évalué la condition physiologique de moules bleues d’élevage gardées dans une installation d’entreposage commercial humide sous des conditions environnementales ambiantes. Les moules récoltées à Terre-Neuve-et-Labrador ont été conservées pendant un mois à l’automne, à l’hiver et au printemps, puis échantillonnées chaque semaine selon les normes de l’industrie. Les moules entreposées ont été comparées directement avec des moules fraîchement récoltées durant la même période afin d’évaluer les changements dans leur composition biochimique et leur qualité. Les résultats ont révélé que la condition des moules était moins bonne après quatre semaines d’entreposage. Cependant, la composition biochimique n’était affectée que par la saison de récolte et non par les conditions d’entreposage. Les membres du groupe chargé de goûter les moules n’ont pas été en mesure de faire la distinction entre les moules fraîchement récoltées et celles entreposées.

Avr. 2011 – Mar. 2012

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Norlantic Processors Ltd.

Nom du responsable : Harry Murray (MPO)

Équipe du projet : Daria Gallardi, Kim Hobbs, Sharon Kenny, Gehan Mabrouk (MPO); Terry Mills (Norlantic Processors Ltd.)

Collaborateurs : Norlantic Processors Ltd.

Contact : Harry.Murray@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Analyse de la composition biochimique des échantillons de moules. Photo : Harry Murray (MPO)

ESTIMATIONS, À PARTIR D’UN MODÈLE SIMPLE, DE LA CAPACITÉ DE CHARGE POUR LA CULTURE DE MOULES EN SUSPENSION À L’ÉCHELLE DE LA BAIE

Les problèmes concernant la durabilité de l’industrie mytilicole ont été évalués à l’aide de prévisions de la capacité de charge fondées sur les critères d’appauvrissement de la nourriture. Les prévisions (indices) d’un modèle relativement simple de la capacité de charge actuelle et optimale pour plusieurs échancrures côtières ont été fournies pour soutenir de futures décisions réglementaires, pour aider à déterminer des limites (seuils) pour l’aquaculture durable et pour supporter l’industrie vers une certification du caractère durable. Le modèle intègre les aspects les plus importants du calcul de la capacité de charge, qui touchent l’approvisionnement et l’élimination du phytoplancton dans un plan d’eau sous des conditions d’alimentation accrue des mollusques. Ceux-ci comprennent le temps nécessaire pour qu’une population donnée de bivalves filtre le volume de la baie en entier (temps d’élimination), le temps que prennent les marées pour nettoyer une baie et ramener des sources alimentaires externes (temps de résidence) ainsi que le temps nécessaire à la croissance du phytoplancton pour remplacer les ressources alimentaires internes (temps de doublement du phytoplancton). La capacité de charge écologique devrait être atteinte lorsque l’élimination du phytoplancton par l’ensemble des exploitations de bivalves dans une zone est supérieure à la capacité de l’écosystème à remplacer cette source alimentaire marine essentielle. Une telle situation provoquerait des conditions alimentaires négatives pour les populations sauvages et d’élevage. On a utilisé les données existantes pour les calculs associés à de multiples échancrures majeures servant à la conchyliculture au Canada, qui ont été exprimés sous forme d’indice de la capacité de charge écologique. Ces calculs se sont avérés être des outils utiles pour le repérage de sites aquacoles potentiellement problématiques où des recherches plus poussées et des programmes de modélisation détaillée ont pu être lancés.

Avr. 2011 – Mar. 2014

Financement : MPO – Programme de Recherche sur la Réglementation de l’Aquaculture (MPO – PRRA)

Nom du responsable : Peter Cranford (MPO)

Équipe du projet : Terri Sutherland, Luc Comeau, Gehan Mabrouk, Chris McKindsey (MPO)

Contact : Peter.Cranford@dfo-mpo.gc.ca

La modélisation de l’appauvrissement de la nourriture à l’échelle de la baie peut constituer un outil efficace pour la détermination et l’évaluation des critères de la capacité de charge à l’échelle de la baie.

ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE CONSERVATION DES USINES DE TRANSFORMATION DES MOULES BLEUES À L’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Les transformateurs de moules bleues (Mytilus edulis) sont à la recherche de systèmes et de méthodes de conservation, nouvellement développés ou améliorés, afin de maintenir la haute qualité de leur produit et d’être de meilleurs compétiteurs sur les marchés internationaux. Cette étude a permis de comparer les systèmes classiques de conservation des moules vivantes à un nouveau système avec recyclage d’eau refroidie. Plus particulièrement, les chercheurs ont comparé la qualité de l’eau, la répartition de l’oxygène, la capacité de stockage et la durée de conservation des moules entre les deux systèmes de stockage et ont évalué l’effet des cycles d’émersion et d’immersion (une méthode qui imite le comportement des moules de la zone intertidale qui se retrouvent hors de l’eau à marée basse) sur la durée de conservation des moules pour les deux systèmes.

D’importantes différences ont été constatées entre les deux systèmes en ce qui concerne la teneur en oxygène et le pH (acidité). Une diminution globale de la teneur en oxygène dissous a été relevée pour les deux systèmes lorsque les durées de stockage étaient prolongées. Il faut prêter attention à la vitesse de circulation, au débit d’eau dans les réservoirs (position de surdébit) et à la durée des périodes de stockage afin de maintenir une teneur en oxygène suffisante dans les réservoirs de stockage des moules. Aucun système de conservation de moules vivantes a été démontré comme étant le meilleur en ce qui concerne de l’indice de condition (rapport entre le poids sec et le poids total) et de la capacité de stockage. Les résultats préliminaires sur les cycles d’émersion ne sont pas prometteurs, car ils indiquent une augmentation de la mortalité pendant le stockage et aucune augmentation de la durée de conservation.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin d’établir si les systèmes d’entreposage en recirculation permettent de maintien de mollusques vivants durant des périodes prolongées sans perte de la qualité et de la durée de conservation. Les systèmes en recirculation pourraient potentiellement permettre à l’industrie aquacole de vendre des mollusques vivants, même en cas de fermeture de la récolte des mollusques dans une zone, tandis que les usines de transformation utilisant des systèmes de stockage classiques (qui pompent de l’eau en continu à partir des baies voisines) ne seraient en mesure de vendre leur produit durant les périodes de fermeture de la récolte.

Avr. 2011 – Mar. 2014

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : P.E.I. Mussel King (1994) Inc.

Nom du responsable : Daniel Bourque (MPO)

Collaborateurs : P.E.I. Mussel King (1994) Inc.

Contact : Daniel.Bourque@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Moules bleues. Photo : MPO

Réservoirs de stockage de moules vivantes empilés. De l’eau est introduite au sommet, puis percole jusqu’au bas du réservoir. Les emplacements d’échantillonnage de l’eau sont indiqués par les cercles jaunes numérotés. Photo : Daniel Bourque (MPO)

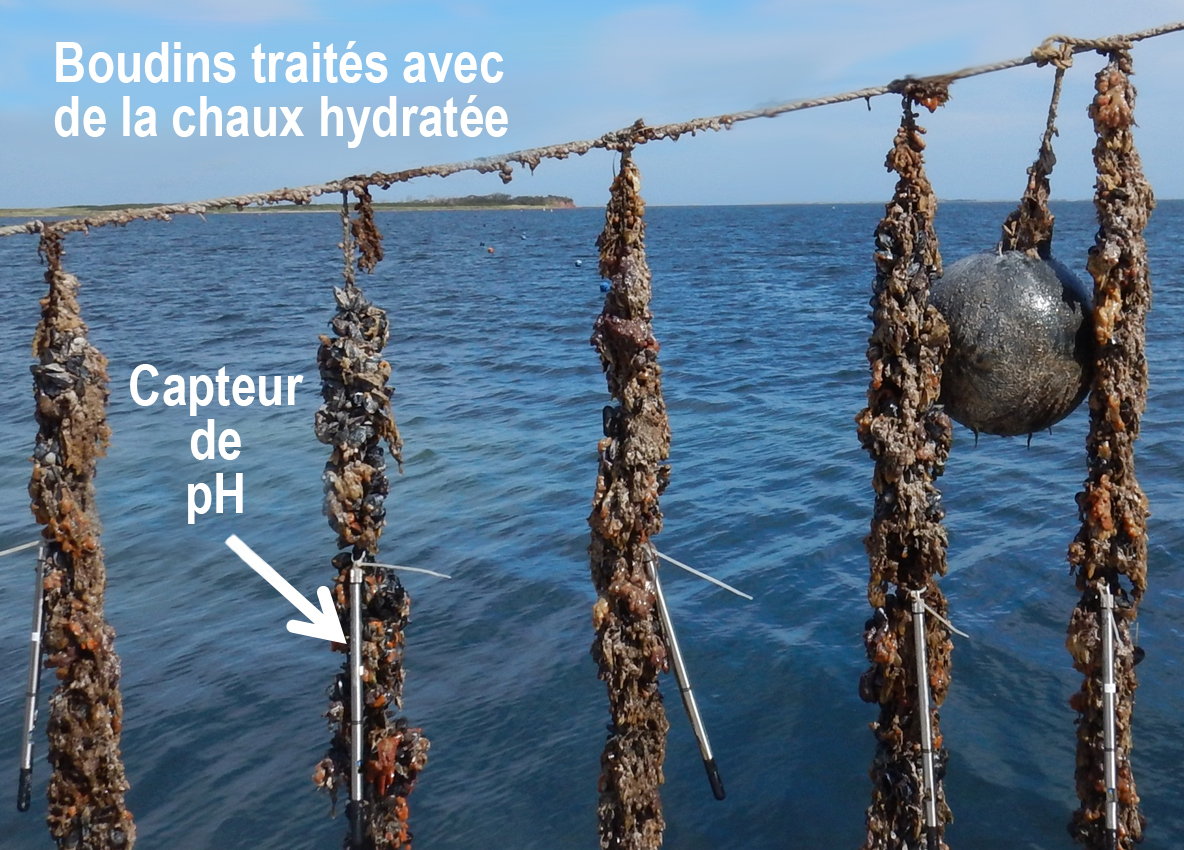

IMPACT DE LA CHAUX HYDRATÉE DANS LES MOULIÈRES

L’industrie de la moule de l’Île-du-Prince-Édouard contrôle la prolifération de l’ascidie plissée invasive, Styela clava, en appliquant de la chaux hydratée sur les boudins de moules. MPO, le Collège vétérinaire de l’Atlantique (CVA) et la province de l’Île-du-Prince-Édouard ont collaboré afin de surveiller, sur site, les variations de pH au cours d’opérations de chaulage dans la baie Malpeque. Les capteurs de pH étaient fixés directement sur les boudins de moules traités; d’autres capteurs de pH étaient tractés dans les environs immédiats des boudins traités ou amarrés sur le fond marin estuarien.

Les résultats ont révélé que l’empreinte du pH au niveau des boudins était de courte durée et qu’elle disparaissait généralement dans les dix minutes suivant la réimmersion de ces derniers. Aucune empreinte de pH n’a été détectée dans la colonne d’eau entre un mètre et sept mètres de distance des boudins traités, tandis que de faibles empreintes éphémères ont été détectées sur le fond marin. Ces données sont en cours d’évaluation dans le contexte d’éventuelles répercussions sur des espèces non ciblées, telles que les crustacés et autres bivalves. Les résultats de cette étude renseigneront les parties intéressées sur les effets potentiels de l’expansion de la culture de la moule dans la baie Malpeque.

Juil. 2013 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme de recherche sur la réglementation de l’aquaculture (MPO – PRRA)

Nom du responsable : Luc Comeau (MPO)

Équipe du projet : Rémi Sonier, Thomas Landry (MPO)

Collaborateurs : Jonathan Hill, John Davidson, Jeffrey Davidson (CVA); Aaron Ramsay (ministère des Pêches, de l’Aquaculture et du Développement rural de l’Île-du-Prince-Édouard)

Contact : Luc.Comeau@dfo-mpo.gc.ca

Boudins de moules dotés de capteurs de pH. Photo : Jonathan Hill

ÉVALUATION DE STRATÉGIES DE PRODUCTION MYTILICOLE POUR ÉVITER LA PRÉDATION PAR LES CANARDS SAUVAGES DANS LA LAGUNE DE GRANDE-ENTRÉE (ÎLES-DE-LAMADELEINE, QUÉBEC )

La prédation par les canards sauvages affecte l’industrie mytilicole depuis plusieurs années et cause des dommages considérables sur certains sites de production. Les diverses techniques d’effarouchement expérimentées jusqu’à présent (poursuite en bateau, enregistrements sonores, tirs, etc.) n’ont pas donné les résultats escomptés puisqu’elles exigent beaucoup d’énergie et deviennent parfois inefficaces lorsque le phénomène d’accoutumance s’installe.

Aux Îles de la Madeleine (Québec), la lagune de Grande-Entrée abrite le seul site mytilicole présentement au prise avec cette problématique. Afin de supporter l'industrie, des stratégies de transfert de boudins vers des sites exempts de canards, durant les périodes critiques de prédation, sont présentement à l’essai. Ces scénarios impliquent un boudinage à haute densité avant le transfert d'automne puis un second boudinage à densité standard avant le retour des boudins dans le site de production habituel au début de l'été. Une troisième stratégie consiste à installer des filets protecteurs autour des filières de production. Cette méthode, inspirée d’essais réalisés en Norvège, consiste à déployer des filets perpendiculairement autour des filières de façon à couvrir toute la colonne d’eau. Des bouées permettent de maintenir le filet à environ 60 cm au-dessus de la surface de l’eau. L’aspect économique des scénarios sera considéré et aidera à statuer sur l’efficacité et rentabilité de chacune.

Si les résultats sont probants, ils pourraient engendrer des retombées très intéressantes pour une partie de l'indutrie mytilicole qui doit gérer année après année cette problématique aux nombreuses conséquences.

Oct. 2013 – Mar. 2016

Financement : MAPAQ ; Ministère des Finance et Économie (MFE) Co-financement : Merinov; Grande-Entrée Aquaculture Inc.; Culti-Mer Inc.; Biomer

Nom du responsable : Lise Chevarie (Merinov)

Équipe du projet : Jean-François Laplante (Merinov); Élisabeth Varennes (UQAR)

Collaborateurs : Grande-Entrée Aquaculture Inc., Culti-Mer Inc., Biomer

Contact : Lise.Chevarie@merinov.ca

Claude Poirier déploie des boudins. Photo : Lise Chevarie (Merinov)

- Date de modification :