R et D en aquaculture au Canada de 2015

Table des matières

Mollusques et crustacés : huîtres

FILTRATION À L’ÉCHELLE DE LA BAIE PAR LES HUÎTRES DE CULTURE PAR RAPPORT AU RINÇAGE PAR LA MARÉE ET AU RENOUVELLEMENT DU PHYTOPLANCTON

L’expansion récente de l’ostréiculture (Crassostrea virginica) dans la baie Village, au Nouveau-Brunswick, suscite des préoccupations puisque la population d’huîtres pourrait filtrer le phytoplancton de la baie plus rapidement que le rythme auquel il se renouvelle de façon naturelle. Ce projet vise à examiner la capacité de filtration des huîtres par rapport au rythme de renouvellement de l’eau et du phytoplancton dans la baie. Des outils de modélisation ont été utilisés pour décrire la relation entre l’ouverture d’une trouée dans la dune de sable qui se trouve à l’entrée de la baie et son effet potentiel sur l’apport en phytoplancton.

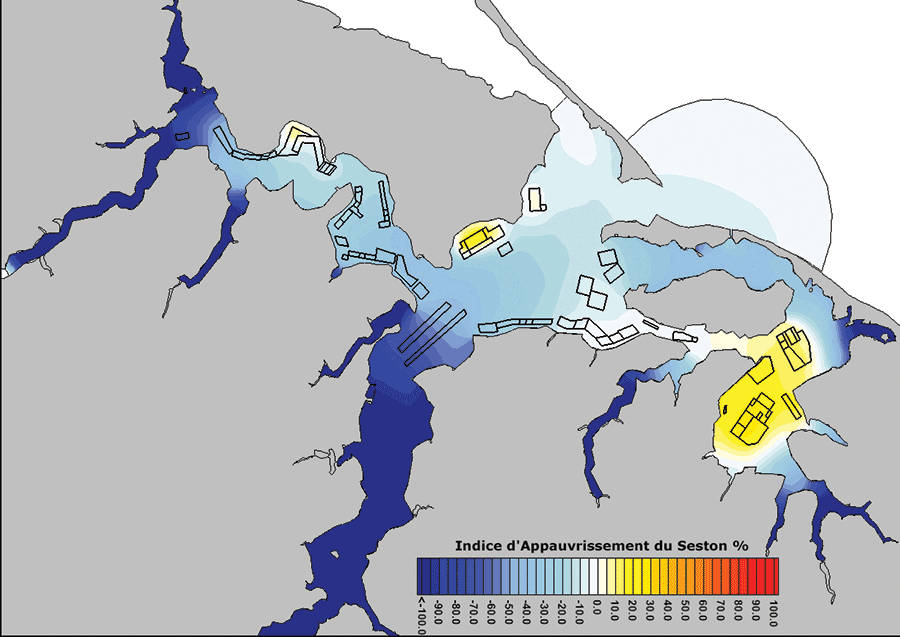

Les résultats de la modélisation ont montré que la production de phytoplancton dans la baie Village était plus importante que la production provenant des marées et des courants, ce qui suggère que la production alimentaire dans la baie est suffisante au soutien de l’ostréiculture à ses niveaux actuels. Seuls 10 à 30 % des mouvements d’eau dans la baie étaient attribuables à la trouée. On pourrait donc en conclure qu’à l’heure actuelle, la trouée a très peu d’impact sur les mouvements d’eau dans la baie et que la plus grande partie du phytoplancton à partir duquel s’alimentent les huîtres est produit dans la baie plutôt que dans les eaux extérieures pénétrant par la trouée.

Cette recherche a permis aux organismes de réglementation d’obtenir de l’information pertinente pour gérer efficacement cette industrie et pour déterminer si l’expansion des activités ostréicoles dans la baie Village est envisageable.

Avr. 2010 – Mar. 2013

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : King Aquaculture

Nom du responsable : Rémi Sonier, Luc Comeau (MPO)

Collaborateurs : King Aquaculture

Contact : Remi.Sonier@dfo-mpo.gc.ca, Luc.Comeau@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Répartition spatiale de l’indice d’appauvrissement du seston (IAS) prévu par le modèle dans les conditions réelles du développement de l’ostréiculture, de la production primaire et du renouvellement de l’eau. En jaune = appauvrissement d’environ 20 %; en bleu foncé = production d’environ 80 % (Guyondet et al., données soumises).

ENQUÊTE SUR UNE ÉPIDÉMIE DE POLYDORA DANS LES SITES D’OSTRÉICULTURE EN SUSPENSION AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Une meilleure compréhension de l’intensité accrue et de la prévalence de Polydora, en fonction des conditions environnementales, ainsi que leur impact sur la santé de l’huître, permettrait d’assister l’industrie dans l’élaboration de stratégies de gestion et d’atténuation.

Polydora websteri perce la coquille des mollusques vivants et morts. On trouve couramment l’espèce dans les zones intertidales et sublittorales du Canada atlantique, mais elle est habituellement peu présente dans les populations d’huîtres du Nouveau-Brunswick, notamment dans les terriers contenant peu ou pas de boue. Or, des augmentations sporadiques des taux d’infestation ont été observées dans les sites d’ostréiculture en suspension du Nouveau-Brunswick. Certains rapports indiquent qu’un taux élevé d’infestation peut donner lieu à la diminution de la qualité de la chair, à l’apparition d’abcès, à la modification des schémas de croissance et à l’affaiblissement des coquilles (ce qui augmente la vulnérabilité aux prédateurs). Cette augmentation inhabituelle pourrait ultimement mener à des impacts importants sur les populations d’huîtres et entraîner des pertes économiques pour l’industrie aquacole. Afin de favoriser la détermination des effets actuels de Polydora dans les zones de culture d’huîtres du Nouveau-Brunswick, ce projet vise : 1) à documenter la présentation et le niveau d’infestation de Polydora, 2) à documenter les effets des Polydora sur l’état de santé global des huîtres, et 3) à documenter la répartition et le niveau d’infestation de Polydora en fonction des conditions environnementales.

Avr. 2014 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Huîtres Aquador Oysters Inc

Nom du responsable : Daniel Bourque, Mary Stephenson (MPO)

Collaborateurs : Huîtres Aquador Oysters Inc.

Contact : Daniel.Bourque@dfo-mpo.gc.ca, Mary.Stephenson@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

L’ÉLEVAGE DE L’HUÎTRE COMME PRODUCTION COMPLÉMENTAIRE À LA CONCHYLICULTURE

L’objectif du projet est d’évaluer la faisabilité biotechnique de l’élevage de l’huître aux Îles de la Madeleine et en Gaspésie. Pour ce faire, l’étude était divisée en trois volets. Le volet A avait pour objectif spécifique de tester trois techniques d’élevage en suspension avec deux classes de tailles d’huîtres (c.-à-d., 30-40 mm et 50-60 mm) et deux stocks d’huîtres (c.-à-d., Bouctouche et Caraquet). Ces trois techniques ont été évaluées : 1) en comparant la survie et la croissance des huîtres, 2) en évaluant la qualité des huîtres, et 3) en évaluant le temps requis pour que les huîtres de chaque classe de taille atteignent la taille minimale de mise en marché, soit la taille cocktail (> 65 mm). Le volet B concernait l’affinage des huîtres. Le potentiel de maturation sexuelle des huîtres en saison estivale dans les eaux froides de la Gaspésie et des Îles a été évalué. Le volet C consistait en l’évaluation de la faisabilité technico-économique d’un tel élevage dans les eaux côtières québécoises.

Contrairement aux résultats de la Gaspésie, les résultats des Îles sont très encourageants. Les huîtres (50-60 mm) achetées à Bouctouche et grossies dans la lagune de Havre-aux-maisons ont eu une croissance moyenne de 28 mm et 25 mm sur une période de deux ans au cours des essais menés sur les cordes et dans les filets lanterne respectivement. Les résultats sont similaires pour les huîtres de Bouctouche dont la taille initiale était de 30-40 mm, ces dernières ont eu une croissance de 31 mm sur une période de deux ans. Les taux de récupération (incluant les pertes par mortalité et décrochage) étaient de plus de 80 % lors de la première année puis de 53 % à la fin de la deuxième année pour les huîtres grossies sur corde. Ces taux étaient toutefois plus élevés pour les huîtres mises en lanternes.

Oct. 2011 – Déc. 2014

Financement : Developpement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC); Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) – Programme Innovamer

Nom du responsable : Lisandre Solomon (Merinov)

Équipe du projet : Isabelle Lemieux (Responsable Gaspésie); Carole Cyr, Aurelie Licois (Merinov)

Collaborateurs : La moule du large Inc.; Moule de Culture des Îles Inc.

Contact : Lisandre.Solomon@merinov.ca

Huîtres grossies sur corde. Photo : Lisandre Solomon

Huître cultivée. Photo : Lisandre Solomo

HUÎTRES, CRASSOSTREA VIRGINICA, COUVERTES DE SÉDIMENTS

Dans les estuaires du golfe du Saint-Laurent, des sacs-filets contenant des huîtres d’élevage sont descendus jusqu’au fond marin. Les huîtres sont déposées en octobre ou en novembre et sont récupérées cinq à six mois plus tard, après la rupture de l’épaisse couche de glace d’hiver et de son déplacement au large. Les ostréiculteurs signalent régulièrement des mortalités lors de la récupération des sacs sur le fond marin, au printemps. Les huîtres mortes sont reconnaissables à leur coquille fracassée de couleur foncée, sur laquelle se trouvent des sédiments anoxiques noirs et des traces de tissus en décomposition. Les huîtres seraient vulnérables à la sédimentation et à l’enfouissement lorsqu’elles demeurent sans surveillance pendant une longue période.

Actuellement, il n’existe aucune ligne directrice de l’industrie en ce qui concerne le moment idéal pour le dépôt des sacs sur les substrats meubles à l’automne et la récupération de ces sacs au printemps. Certains ostréiculteurs descendent les sacs au début d’octobre, afin d’éviter les tempêtes automnales et un arrêt de la croissance de la nouvelle coquille. D’autres attendent jusqu’à ce que la température de l’eau diminue en dessous de 4 °C et que le métabolisme des huîtres tombe en dormance. Ce projet permettra de déterminer : 1) s’il y a un lien de cause à effet entre la santé des huîtres et leur enfouissement pendant l’hiver; et 2) si le moment de l’enfouissement à l’automne a un effet de modulation sur la survie en hiver.

Juil. 2014 – Mar. 2016

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : L’Étang Ruisseau Bar ltée.

Nom du responsable : Luc Comeau (MPO)

Équipe du projet : André Mallet, Claire Carver (L’Étang Ruisseau Bar ltée.)

Collaborateurs : Jeffrey Davidson (UPEI)

Contact : Luc.Comeau@dfo-mpo.gc.ca

Photo d’une huître enfouie qui est parvenue à expulser du bord de sa coquille le limon qui la recouvrait. Photo : Luc Comeau (MPO)

UTILISATION DE LA ZOSTÈRE DANS LE CADRE D’UNE STRATÉGIE D’ATTÉNUATION DES EFFETS DE L’ACIDIFICATION DE L’OCÉAN SUR LES FERMES OSTRÉICOLES

Plusieurs organismes gouvernementaux ont proposé de préserver, de restaurer et de conserver la zostère dans le cadre d’une stratégie de remédiation des habitats côtiers affectés par l’acidification des océans, mais cette hypothèse n’a toujours pas été éprouvée. Il s’agit de l’un des premiers essais en vue de vérifier la viabilité de cette solution en matière de remédiation.

On a établi un lien entre le changement climatique et le déclin des organismes côtiers, qui a pour effet de nuire à la pêche sauvage et à l’élevage. L’acidification des océans pose une menace particulière aux organismes dotés de coquilles calcifiantes, et cela a entraîné la fermeture de fermes ostréicoles et des pertes de production. Il s’agit à la fois de pertes économiques et écologiques puisque les huîtres accomplissent plusieurs fonctions écosystémiques, dont la filtration de l’eau et la formation de récifs. Parmi les stratégies d’atténuation envisageables pour contrer l’acidification des océans dans les habitats côtiers aux sédiments meubles, il y a la culture simultanée d’espèces de zostères marines avec les espèces sensibles à l’acidification des océans. Les zostères marines croissent plus vite dans les environnements riches en CO2, et la faune qu’on trouve à proximité des herbiers marins peut tirer profit des environnements marins acidifiés, en partie parce que les zostères marines fixent le carbone inorganique dissous de la colonne d’eau pendant la photosynthèse. Cette activité photosynthétique peut former un tampon contre l’acidification des océans allant au-delà du couvert de zostères, et fournir un refuge aux organismes sensibles au pH qui résident à l’intérieur et à proximité de ces systèmes.

À partir d’expériences en mésocosme, les hypothèses suivantes sont testées : 1) la présence de zostère marine augmente le pH et l’alcalinité de l’eau de mer, et l’état de saturation de l’aragonite, 2) la présence de zostère marine accroît les taux de croissance et de survie des huîtres, et 3) la santé de la zostère marine s’améliore avec l’acidification des océans.

Mai 2014 – Avr. 2015

Financement : Chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) – Épidémiologie aquatique, UPEI

Nom du responsable : Maya Groner, Jeff Davidson (UPEI)

Équipe du projet : John Bucci (Université du New Hampshire); Colleen Burge (Université du Maryland); Carolyn Friedman, Sandy Wyllie-Echeverria (Université de Washington); Ruth Cox (UPEI)

Contact : mgroner@upei.ca

Tandis que les couverts de zostère sains peuvent favoriser une amélioration locale des effets dévastateurs de l’acidification des océans, les herbiers dégradés tels que celui-ci ont peu d’incidence sur le pH des océans. Photo : Maya Groner (UPEI)

Échantillonnage de zostères marines effectué par Maya Groner. Photo : Maya Groner (UPEI)

RÉPERCUSSIONS DES OPÉRATIONS D’AQUACULTURE SUR LA SANTÉ GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS NATURELLES D’HUÎTRE AMÉRICAINE, CRASSOSTREA VIRGINICA

Cette information permettra à la fois de mieux évaluer la santé génétique des populations de Crassostrea virginica dans les Maritimes et de mettre en œuvre des programmes de reproduction en écloserie.

Les ostréiculteurs sont actuellement dépendants des semences capturées en milieu naturel pour l’encensement de leurs sites. Cependant, la quantité et la qualité des semences sont très variables d’une année à l’autre et des huîtres juvéniles doivent souvent être vendues et transportées des régions riches en semences vers les régions pauvres en semences. Pour résoudre ce problème, un projet d’écloserie de type commercial est mis en œuvre pour fournir des naissains d’huîtres adéquats aux ostréiculteurs des Maritimes. Les effets potentiels des huîtres élevées en écloserie, et des naissains sauvages capturés et transplantés, sur l’intégrité génétique des gisements sauvages avoisinants dépendent en grande partie des facteurs qui sous-tendent la structure génétique des populations naturelles. Inversement, la santé et la vigueur des huîtres cultivées dépendent de la qualité des naissains disponibles, qu’ils proviennent de la nature ou d’une écloserie.

L’objectif de ce projet est d’évaluer la séquence génétique des populations naturelles d’huîtres grâce à la préparation d’une carte génétique très détaillée décrivant les marqueurs moléculaires associés à la diversité fonctionnelle des huîtres américaines.

Avr. 2013 – Mar. 2017

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : L’Étang Ruisseau Bar ltée.

Nom du responsable : Mark LaFlamme (MPO)

Collaborateur : L’Étang Ruisseau Bar ltée.

Contact : Mark.LaFlamme@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

ENQUÊTE SUR LE POTENTIEL DE SURVIE ET DE FRAI DES HUÎTRES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION SÉLECTIONNÉES : SUIVI DU PROGRAMME DE SÉLECTION DES HUÎTRES DU LAC BRAS D’OR RELATIVEMENT À LA MALADIE MSX

Ce projet permettra à Pêches et Océans Canada de protéger cette population d’huîtres distincte, tout en soutenant la croissance durable de l’industrie de l’ostréiculture en Nouvelle-Écosse.

Les populations d’huîtres américaines (Crassostrea virginica) indigènes dans la région du lac Bras d’Or en Nouvelle-Écosse sont en déclin en raison de la combinaison de la surpêche, de la dégradation des habitats et, plus récemment, de l’apparition du parasite MSX (Haplosporidium nelsoni) et de la maladie de Malpèque. Il faut renouveler les stocks des concessions privées et les stocks publics qui sont tous deux épuisés, mais l’importation d’huîtres provenant de l’extérieur de la région du lac Bras d’Or est interdite afin de protéger les huîtres indigènes de l’exposition à ces maladies. Les aquaculteurs et les éleveurs commerciaux doivent compter uniquement sur les populations locales pour leurs futurs projets d’exploitation et de rehaussement des populations sauvages. Des recherches récentes sur cette question ont entraîné la mise sur pied d’un programme d’élevage sélectif conçu pour obtenir des naissains résistants ou tolérants à ces maladies dans le but de reconstituer la population indigène. Ce projet permettra de déterminer le potentiel de survie et de frai des huîtres de première génération élevées pour être résistantes ou tolérantes au MSX, afin de soutenir les efforts de restauration dans la région du lac Bras d’Or et, ultimement, dans l’ensemble du Canada atlantique, s’il advenait que le MSX se répande ailleurs.

Avr. 2013 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Eskasoni Fish and Wildlife Commission

Nom du responsable : Benedikte Vercaemer (MPO)

Collaborateurs : Eskasoni Fish and Wildlife Commission

Contact : Benedikte.Vercaemer@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ PHYSIOLOGIQUE DES HUÎTRES PAR LA SÉLECTION DE NAISSAINS RÉSILIENTS AU STRESS

La sélection d’huîtres efficientes et résilientes permettra d’assurer, qu’en présence d’un agent pathogène ou d’un agent de stress environnemental, les huîtres disposeront d’une capacité accrue à déclencher une réaction immunitaire aux pathogènes.

La réussite de l’ostréiculture dépend de l’utilisation de naissains ayant la capacité de se développer dans des conditions environnementales tant optimales que stressantes. La quantité de réserves énergétique ainsi que la capacité à produire de l’énergie en se nourrissant détermine combien de temps les mollusques et les crustacés peuvent survivre dans un milieu stressant ou lorsqu’ils sont malades. L’accès à un approvisionnement régulier en stocks de naissains résilients et de grande qualité (p. ex., ceux capables de lancer une réaction immunitaire en présence d’agents pathogènes ou de résister aux fluctuations de la salinité et de la température associées au changement climatique) a été désigné comme l’une des principales contraintes pour la viabilité à long terme et l’expansion de l’industrie de l’huître américaine dans le Canada atlantique. La sélection d’huîtres plus efficientes (c.-à-d., besoin métabolique moins important, meilleur taux de conversion alimentaire et effort de reproduction inférieur) et plus résistantes aux épisodes de stress (c.-à-d., faible réaction au stress) mènera à une santé accrue des huîtres et, par conséquent, les huîtres seront plus résilientes aux agents pathogènes et aux changements environnementaux. Le présent projet déterminera les marqueurs génétiques de l’huître américaine associés à l’activité métabolique et à l’efficacité alimentaire dans le but de produire une première génération d’huîtres possédant ces caractéristiques particulières, et surveillera leur succès dans diverses conditions de croissance.

Avr. 2014 – Mar. 2017

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : L’Écloserie Acadienne ltée.

Nom du responsable : Denise Méthé (MPO)

Collaborateurs : L’Écloserie Acadienne ltée.

Contact : Denise.Methe@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION DE STOCKS DE DÉPART D’HUÎTRES (CRASSOSTREA VIRGINICA) EN NOUVELLE-ÉCOSSE

La demande d’huîtres dans les marchés des États-Unis et de l’Europe est à la hausse, alors que les sources d’approvisionnement traditionnelles font face des stress anthropologiques (p. ex., déversement de pétrole dans le golfe du Mexique) et à des changements environnementaux extrêmes. Ainsi, les marchés internationaux sont à la recherche d’une source d’approvisionnement en provenance des eaux canadiennes, mais la production d’huîtres dans le Canada atlantique, en particulier en Nouvelle-Écosse, n’a pas été en mesure de répondre à la demande croissante. Reconnaissant cette excellente opportunité, les producteurs de mollusques en Nouvelle-Écosse ont demandé au ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse (NSDFA) et au Centre d’aquaculture de l’Université Dalhousie d’assister l’industrie dans l’amélioration de la production d’huîtres dans la province. Au moyen de l’aide financière accordée par le NSDFA et la Golfe Aquaculture Association (GAA), Jesse Ronquillo et son équipe de recherche ont élaboré des procédures novatrices dans le domaine de l’écloserie. Ces procédures sont liées à une méthode améliorée de production de stocks de départ d’huîtres basée sur l’utilisation de diverses techniques d’induction de frai ainsi qu’à la production continue de certaines espèces de microalgues riches en acide gras oméga-3 favorisant un niveau de croissance et de survie optimal des stocks de départ. Plus de 500 millions de pédivéligères ont été produites pour des opérations de fixation à distance et les opérations de grossissement des conchyliculteurs du détroit de Northumberland.

Les techniques de production d’écloserie peu coûteuses et novatrices développées dans le cadre du projet de collaboration peuvent être adoptées par les conchyliculteurs pour produire des stocks de départ d’huîtres sans que cela nécessite d’importants investissements sur l’infrastructure et l’équipement. L’utilisation de nouvelles technologies pour la production de stocks de départ d’huîtres sains et de bonne qualité pour la fixation à distance permettra d’améliorer la production de mollusques et de crustacés en Nouvelle-Écosse.

Mar. 2012 – Oct. 2012

Financement : Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse (NSDFA) Co-financement : Gulf Aquaculture Association (GAA)

Nom du responsable : Jesse Ronquillo (UBC)

Équipe du projet : Audrie-Jo McConkey (U Dalhousie)

Collaborateurs : Paul Budrewski (GAA); Ronakkumar Desai (U Dalhousie)

Contact : Jesse.Ronquillo@ubc.ca

Frai et production de stock de départ d’huîtres américaines. Photo : Jesse Ronquillo (UBC)

ÉVALUATION DU POTENTIEL DE CAPTAGE DE NAISSAINS D’HUÎTRES DANS LA BAIE DE BOUCTOUCHE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Les résultats de cette étude aideront à orienter le captage de naissains dans la baie de Bouctouche ainsi que la gestion des naissains d’huîtres à une plus grande échelle afin de faciliter le développement de l’industrie ostréicole au Nouveau-Brunswick.

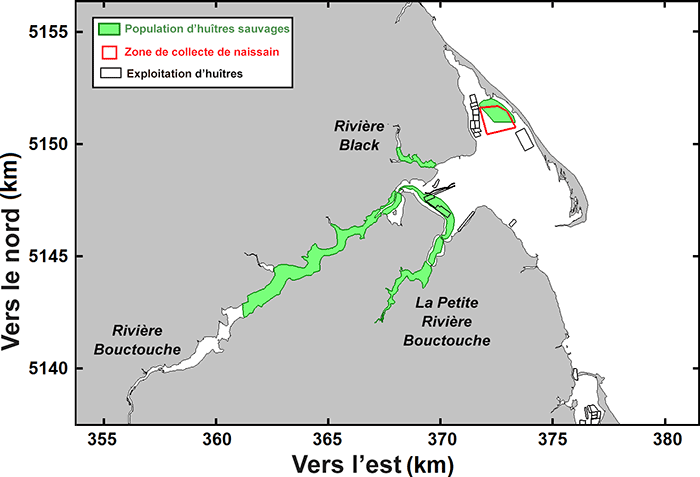

L’industrie de l’ostréiculture constitue un secteur économique en développement actif dans l’est du Nouveau-Brunswick. Dans la partie sud de cette région, l’industrie dépend presque entièrement d’un seul site de captage de naissains situé dans la baie de Bouctouche pour obtenir ses stocks. On en sait peu sur l’effet que les conditions environnementales ont sur la réussite du captage de naissains dans cette baie. Dans le cadre de ce projet, on travaille à l’élaboration d’un modèle des volumes finis d’océanologie côtière (FVCOM) en vue de représenter la circulation dans la baie et ses échanges avec le golfe du Saint-Laurent induits par les forces naturelles. Un modèle de suivi des particules sera ensuite utilisé pour reproduire le transport des larves d’huîtres. Différents scénarios seront mis à l’essai afin d’étudier les effets des forces environnementales (c.-à-d., vent, débit fluvial) ainsi que l’influence des futurs changements potentiels dans la géomorphologie de la barrière de sable qui entoure la baie de Bouctouche sur la répartition des larves d’huîtres au moment de la fixation.

Avr. 2013 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Entreprise Baie Acadienne Inc.

Nom du responsable : Thomas Guyondet (MPO)

Équipe du projet : Luc Comeau (MPO); Marie-Josée Maillet (ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du N.-B.); Serge Jolicoeur (U Moncton); Dominique Bérubé (ministère des Ressources naturelles du N.-B.)

Collaborateurs : Serge Leblanc (Entreprise Baie Acadienne Inc.)

Contact : Thomas.Guyondet@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Carte de la baie de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, montrant la longue et étroite barrière de sable, les emplacements des populations d’huîtres sauvages, des exploitations d’huîtres, ainsi que la zone de captage de naissains. Photo : Thomas Guyondet (MPO)

ÉVALUATION DES VARIATIONS SAISONNIÈRES DE LA SANTÉ PHYSIOLOGIQUE DES HUÎTRES (CRASSOSTREA VIRGINICA)

Le taux de mortalité cumulative constitue un enjeu important pour l’ostréiculture. Dans des conditions optimales, un taux de mortalité de 5 % par année est souvent observé; cependant, ce pourcentage peut varier considérablement d’une concession à l’autre. Les producteurs compensent pour ces pertes en augmentant le nombre d’huîtres cultivées dans leurs concessions. Toutefois, l’augmentation du nombre d’huîtres dans chaque concession peut avoir d’importantes répercussions sur l’empreinte écologique du site. De plus, elle peut entraîner la perte de ressources précieuses dans l’écosystème (p. ex., phytoplancton, nutriments) et l’augmentation de la biodéposition sur le site, sans que l’industrie ou les consommateurs obtiennent un rendement plus élevé. Ces répercussions sur l’environnement sont encore plus grandes dans les zones où l’échange d’eau est réduit et les zones où la capacité de charge est à son maximum. Au Nouveau-Brunswick, la mortalité des huîtres semble être étroitement liée aux facteurs environnementaux (p. ex., la température, la salinité) et aux pratiques d’élevage. La santé physiologique d’un animal permet de déterminer la mesure dans laquelle il peut s’adapter à l’exposition à des agents de stress potentiels et se rétablir. La présente étude servira à évaluer les variations de la santé et de l’état des huîtres (Crassostrea virginica) du Nouveau-Brunswick en réaction aux changements environnementaux afin de déterminer les périodes critiques de stress physiologique. Ces renseignements permettront d’élaborer des plans de gestion et des pratiques exemplaires visant à aider les producteurs d’huîtres à éviter les agents de stress supplémentaires pour ainsi réduire les taux de mortalité et optimiser l’utilisation des ressources. Cela pourrait permettre à l’industrie de l’ostréiculture d’adopter des pratiques opérationnelles plus respectueuses de l’environnement.

Avr. 2012 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : La Maison Beausoleil Inc.

Nom du responsable : Daniel Bourque (MPO)

Collaborateur : La Maison Beausoleil Inc.

Contact : Daniel.Bourque@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

ÉLABORATION D’OUTILS POUR ÉVALUER LA DURÉE DE CONSERVATION DE L’HUÎTRE AMÉRICAINE (CRASSOSTREA VIRGINICA)

Au Canada atlantique, les éleveurs ont indiqué que la durée de conservation de l’huître varie de façon saisonnière. Ainsi, il y avait un besoin d’élaborer des outils simples et fiables, permettant d’évaluer et de prédire la durée de conservation et d’ainsi garantir la qualité des huîtres. Cette recherche était axée sur l’élaboration d’outils ou de techniques permettant d’établir la durée de conservation des huîtres (Crassostrea virginica) et de prévoir leur durée de conservation avant l’entreposage. L’utilité de plusieurs instruments et techniques pour l’établissement et la prévision de la durée de conservation des huîtres a été évaluée. Les outils ont été choisis en considérant qu’ils se devaient d’être faciles d’utilisation pour l’industrie. L’objectif de l’élaboration de ces outils était de permettre à l’industrie d’afficher en toute confiance sur leurs produits une mention « Meilleur avant » afin d’en garantir une qualité élevée.

L’osmomètre, le réfractomètre (salinité), le capteur d’ammoniac sensible aux ions et le pH-mètre ont été relevés comme étant des outils potentiels pour évaluer la durée de conservation des huîtres lors d’un entreposage à froid. Bien que le réfractomètre de protéines totales et le réfractomètre Brix (pour la mesure de la teneur en sucre) n’ont pas été identifiés comme des outils pour prédire la durée de conservation des huîtres, les concentrations de protéines et de sucres dans le sang des huîtres pourrait tout de même constituer des indicateurs utiles. Des études supplémentaires sur les variations saisonnières en tenant compte des conditions environnementales (p. ex., la salinité) aux sites d’échantillonnage sont nécessaires afin de valider ces outils potentiels.

Les outils élaborés durant cette recherche aideront l’industrie aquacole à établir la durée de conservation et la qualité des huîtres avant leur commercialisation. Ces outils, combinés aux résultats de recherches futures sur les variations saisonnières de la durée de conservation des huîtres, devraient permettre à l’industrie conchylicole d’afficher en toute confiance sur leurs produits une mention « Meilleur avant », selon la date de récolte, afin d’en garantir une qualité élevée.

Avr. 2011 – Mar. 2013

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : La Maison BeauSoleil Inc.

Nom du responsable : Daniel Bourque (MPO)

Collaborateur : La Maison Beausoleil Inc.

Contact : Daniel.Bourque@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Échantillonnage de l’hémolymphe (sang) d’une huître pour l’évaluation d’outils permettant de déterminer la durée de conservation potentielle. Photo : Daniel Bourque (MPO)

CRÉATION D’UNE ÉPREUVE MODIFIÉE POUR USAGE DANS LES EAUX TEMPÉRÉES ET SON APPLICATION AU MOYEN D’UNE ÉVALUATION DE LA TOLÉRANCE AU STRESS PARMI LES STOCKS D’HUÎTRES (CRASSOSTREA VIRGINICA) AYANT DIFFÉRENTS DEGRÉS D’HÉTÉROZYGOTIE

Bon nombre de facteurs peuvent contribuer à la perte d’huîtres, mais la plupart sont associés au stress. L’utilisation de biomarqueurs permettant de détecter les niveaux de stress chez les huîtres pourrait contribuer à atténuer les pertes et mener à une meilleure durabilité ainsi qu’à une meilleure productivité de l’industrie ostréicole. L’épreuve de rétention du rouge neutre est un biomarqueur général qui détecte les réponses liées au stress (c.-à-d., déstabilisation lysosomale de la membrane) avant que les autres perturbations tel que la maladie, la mortalité ou des changements dans les niveaux de population se produisent. Cette étude a exploré la validité d’utiliser une épreuve de rétention du rouge neutre modifiée dans des eaux tempérées et a évalué la qualité des naissains des stocks d’huîtres de l’est du Nouveau-Brunswick en utilisant des mesures du taux métabolique, l’hétérozygotie de multiples loci et la réponse au choc thermique (en utilisant l’épreuve modifiée) comme indicateurs.

L’effet de l’osmolalité de l’hémolymphe sur les résultats de l’épreuve de rétention du rouge neutre chez l’huître à de faibles températures a été vérifié sous des conditions contrôlées. Selon ces résultats, il est suggéré que l’épreuve modifiée, qui utilise le fluide de manteau des huîtres, soit utilisée comme alternative à l’épreuve traditionnelle lors de la mesure de la déstabilisation lysosomale de la membrane chez l’huître en eaux froides.

Les huîtres adaptées sur le plan physiologique et qui maintiennent leurs fonctions vitales en consommant moins d’énergie disposent de plus d’énergie pour répondre au stress et présentent ainsi de plus faibles taux de mortalité. Selon les mesures métaboliques et la réponse au stress thermique (en utilisant l’épreuve modifiée), les résultats suggèrent que les stocks d’huîtres provenant des aires de collecte proéminentes de l’est du Nouveau-Brunswick (Caraquet, Miramichi et Bouctouche) affichent une qualité semblable en matière de valeur sélective sur le plan physiologique. Cependant, les huîtres du stock Miramichi avaient un niveau d’hétérozygicité significativement inférieur aux autres stocks. Pour cette raison, l’industrie de l’aquaculture au Nouveau-Brunswick pourrait bénéficier d’une évaluation plus approfondie de la courbe de survie des huîtres du stock Miramichi sous des conditions de stress afin d’améliorer davantage nos connaissances sur la qualité des naissains.

Avr. 2011 – Mar. 2013

Financement : MPO – Programme Coopératif de Recherche et Développement en Aquaculture (MPO – PCRDA) Co-financement : Elsipogtog Fisheries

Nom du responsable : Carla Hicks (MPO)

Collaborateur : Elsipogtog Fisheries

Contact : Carla.Hicks@dfo-mpo.gc.ca

Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA)

Huîtres (Crassostrea virginica) dans des réservoirs de traitement pendant une expérience en laboratoire. Photo : Denise Méthé (MPO)

Prélèvement d’échantillons d’hémolymphe dans la cavité péricardique d’une huître (Crassostrea virginica) à l’aide d’une pipette. Photo : Denise Méthé (MPO)

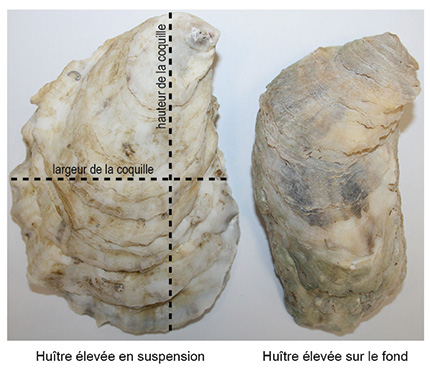

RÉGIME ALIMENTAIRE DES HUÎTRES ÉLEVÉES EN SUSPENSION ET SUR LE FOND

À l’Île-du-Prince-Édouard, les pratiques ostréicoles passent de méthodes classiques de culture sur le fond à des méthodes de culture en suspension. L’élevage des stocks d’huîtres en suspension dans la partie supérieure de la colonne d’eau comporte de nombreux avantages. Cette stratégie permet de protéger les stocks contre les prédateurs benthiques et d’améliorer la croissance, en plaçant les huîtres dans un environnement relativement chaud et caractérisé par des flux alimentaires élevés. En outre, les huîtres qui croissent en suspension ont tendance à produire des coquilles rondes ornées de nervures radiales et de structures foliées. Par contraste, les huîtres qui croissent sur des fonds meubles et vaseux ont tendance à produire des coquilles allongées présentant des ornements clairsemés.

Plusieurs titulaires de concessions dans le réseau de la rivière Trout (Î.-P.-É.) cherchent à passer d’une culture sur le fond à une culture en suspension. Ayant pour but d’améliorer la paramétrisation des modèles de la capacité de charge, ce projet consistait à évaluer si les huîtres élevées sur le fond et les huîtres élevées en suspension entraient en compétition pour les mêmes ressources alimentaires. Des analyses des acides gras ont révélé que les microalgues étaient le principal constituant du régime alimentaire (70 %), quelle que soit la technique de culture. Cependant, les huîtres élevées sur le fond consommaient plus de diatomées et moins de flagellés que les huîtres élevées en suspension. Ainsi, le régime alimentaire des huîtres serait en partie dépendant de la technique de culture.

Mai 2012 – Mar. 2015

Financement : MPO – Programme de Recherche sur la Réglementation de l’Aquaculture (MPO-PRRA)

Nom du responsable : Rémi Sonier (MPO)

Équipe du projet : Luc Comeau, Thomas Guyondet (MPO); Réjean Tremblay (UQAR-ISMER)

Contact : Remi.Sonier@dfo-mpo.gc.ca

Morphologie d’une huître élevée en suspension (à gauche) par rapport à une huître élevée sur le fond (à droite). Photo : Luc Comeau (MPO)

CONDITIONNEMENT HÂTIF DE L’HUÎTRE AMÉRICAINE (CRASSOSTREA VIRGINICA)

Le contrôle de la période de ponte est certainement l’un des avantages principaux des écloseries, particulièrement celles qui produisent des organismes qui font leur grossissement dans le milieu naturel tel que l’huître américaine (Crassostrea virginica). Une ponte hâtive permet de transférer des organismes à la fois de plus grande taille et au début de la phase de croissance naturelle. Cette approche peut permettre de réduire le cycle de grossissement d’une année entière. Lors du présent projet, des périodes d’hivernage de 2 et de 4 semaines, des périodes d’engraissement des géniteurs de 2 et de 4 semaines ainsi que la combinaison des deux variables seront testés. Les résultats de cette étude serviront à développer un protocole de conditionnement des géniteurs et à produire des larves de qualité dès le mois de novembre de chaque année (c’est-à-dire presque 8 mois avant la ponte en nature). Les facteurs de succès mesurés seront le nombre d’œufs récoltés, le pourcentage de larve D récupérées ainsi que la croissance et la survie au jour 7. Une ponte au mois de novembre permettrait de transférer dans les sites d’engraissement du naissain d’une taille de 15-20 mm au début du mois de mai.

Avr. 2014 – Avr. 2015

Financement : Ministère de l’agriculture, de l’aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

Nom du responsable : Rémy Haché (IRZC)

Équipe du projet : Mélanie DeGrâce, Raoul Lanteigne, Pascale Comeau, André Dumas (IRZC)

Contact : Remy.Hache@irzc.umcs.ca

PROGRAMME DE SÉLECTION GÉNÉTIQUE DE L’HUÎTRE AMÉRICAINE (CRASSOSTREA VIRGINICA) DE L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ZONES CÔTIÈRES

La première phase du programme de sélection génétique de l’huître américaine (Crassostrea virginica) de l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC) consiste à produire au moins 100 familles pour chacune des trois populations d’origine afin de créer une base solide permettant d’effectuer une sélection génétique efficace et durable. L’IRZC travaille avec des populations provenant des baies de Bouctouche, de Caraquet et de Miramichi. Des individus ayant été captés au hasard dans ces trois baies et élevés sur des sites aquacoles à proximité de celles-ci ont été utilisés comme géniteurs. Le succès d’un croisement entre un male et une femelle chez les mollusques est très faible due a une incompatibilité gamétaire, une situation communément observée chez les invertébrés marins. C’est pour cela qu’un schéma d’appariement ‘’half-sib’’ où 1 mâle féconde 3 femelles séparément fut adopté. Ainsi 109 croissements furent nécessaires en 2014 pour produire 20 familles, soit : 5 de Bouctouche, 5 de Caraquet et 10 de Miramichi qui ont été mise en mer. Avec l’expérience acquise, l’équipe de l’IRZC prévoit produire près de 100 familles en 2015.

Mai 2012 – Aoû. 2014

Financement : Ministère de l’aquaculture, de l’agriculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

Nom du responsable : Rémy Haché (IRZC)

Équipe du projet : Mélanie DeGrâce, Raoul Lanteigne, Pascale Comeau (IRZC)

Contact : Remy.Hache@irzc.umcs.ca

Plateforme de recherche, le NGCC Vector, travaillant dans le détroit de Baynes, la Colombie-Britannique. Photo : Dan McPhee (MPO)

- Date de modification :