Plan de gestion intégrée des pêches: Poisson de fond, Région de Terre-Neuve-et-Labrador - Sous-division 3Ps de l’OPANO

Avant-propos

Le présent Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) vise à déterminer les principaux objectifs et exigences de la pêche du poisson de fond de la région de Terre-Neuve-et-Labrador dans la sous-division 3Ps de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), ainsi que les mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs définis. Ce document sert également à communiquer des renseignements de base sur la pêche et sa gestion au personnel de Pêches et Océans Canada (MPO), aux conseils et comités de cogestion et aux autres intervenants. Le présent PGIP fournit une interprétation commune des « règles » fondamentales qui régissent la gestion durable du stock.

Le présent PGIP n’est pas un instrument juridiquement contraignant; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et ne peut entraver l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (le « ministre ») par la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du PGIP conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les pêches.

Dans tous les cas où Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de l’exécution d’obligations découlant d’ententes sur des revendications territoriales, la mise en œuvre du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) devra être compatible avec ces obligations. Si le PGIP entre en conflit avec les obligations juridiques découlant des ententes sur les revendications territoriales, les dispositions de ces dernières prévaudront.

Comme pour toute politique, le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire de faire des exceptions à la présente politique ou de la modifier en tout temps. Cependant, le MPO a l’intention de suivre le processus de gestion établi dans le présent PGIP, en vue de contribuer à accroître la certitude et l’orientation pour la pêche du poisson de fond à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le présent PGIP restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Les éléments de ce plan demeureront en vigueur indéfiniment, mais les quotas feront l’objet d’un examen annuel et d’un éventuel ajustement en fonction des données scientifiques mises à jour. Cela pourrait comprendre des modifications du total autorisé des captures (TAC), ainsi que des ajustements des annexes et des listes du site Web.

William McGillivray

Directeur général régional

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Table des matières

- Avant-propos

- Table des matières

- 1.0 Aperçu de la pêche

- 2.0 Évaluation des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles

- 3.0 Importance économique, sociale et culturelle de la pêche

- 4.0 Problèmes de gestion

- 5.0 Objectifs

- 6.0 Accès et allocation

- 7.0 Mesures de gestion

- 7.1 Total autorisé des captures de poisson de fond

- 7.2 Saisons de pêche

- 7.3 Délivrance de permis

- 7.4 Programme de vérification à quai

- 7.5 Journaux de bord

- 7.6 Programme des observateurs en mer

- 7.7 Système de surveillance des navires

- 7.8 Appels radio

- 7.9 Fermetures de zones

- 7.10 Protocoles pour les juvéniles, les prises fortuites et les prises accessoires

- 7.11 Restrictions concernant les engins de pêche

- 7.12 Rapprochement des quotas

- 8.0 Modalités d’intendance partagée

- 9.0 Plan de conformité

- 10.0 Examen du rendement

- 11.0 Glossaire

- Annexe A: Plans de pêche axés sur la conservation

- Annexe B: Cadre de référence du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps

- Annexe C: Évaluations des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps

- Annexe D: Points de référence conforme au cadre de l’approche de précaution

- Annexe E: Sécurité en mer

- Annexe F: Données du MPO sur l’application de la loi par Conservation et Protection

- Annexe G: Personnes-ressources au Ministère

Liste des figures

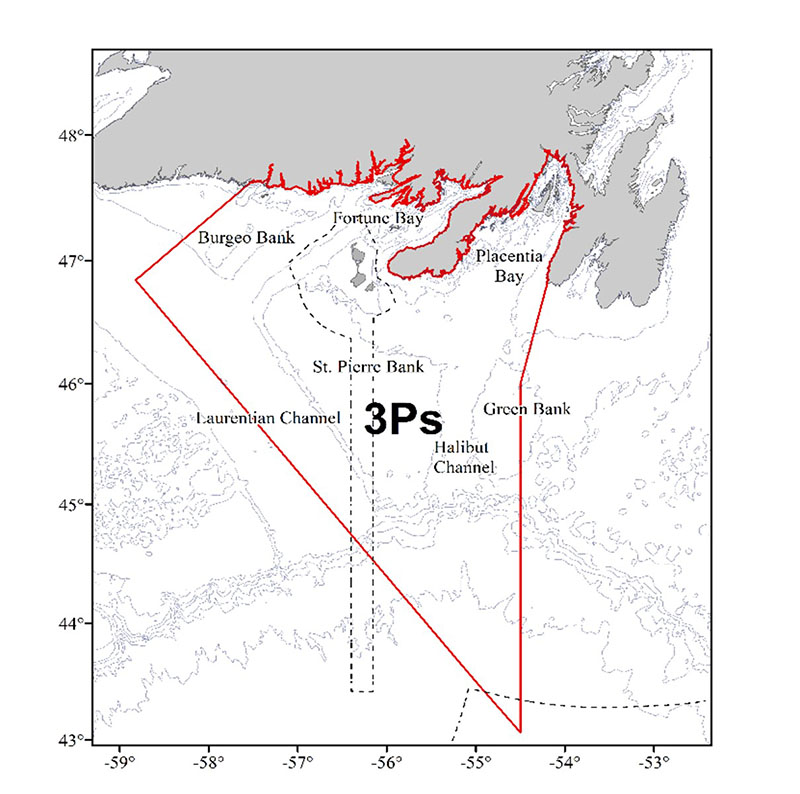

- Figure 1 : Carte de la zone de gestion de la sous-division 3Ps et de la zone maritime autour des îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon

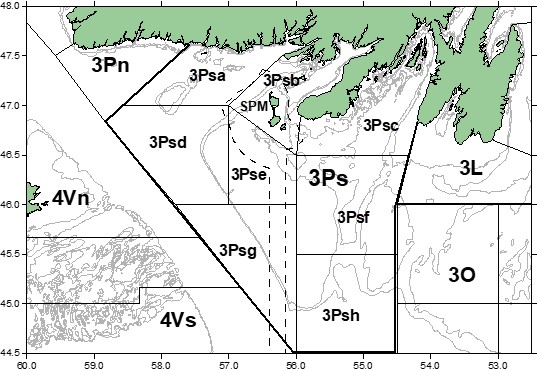

- Figure 2 : Carte de la sous-division 3Ps subdivisée en secteurs unitaires. Les lignes tiretées délimitent la zone maritime qui entoure les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon

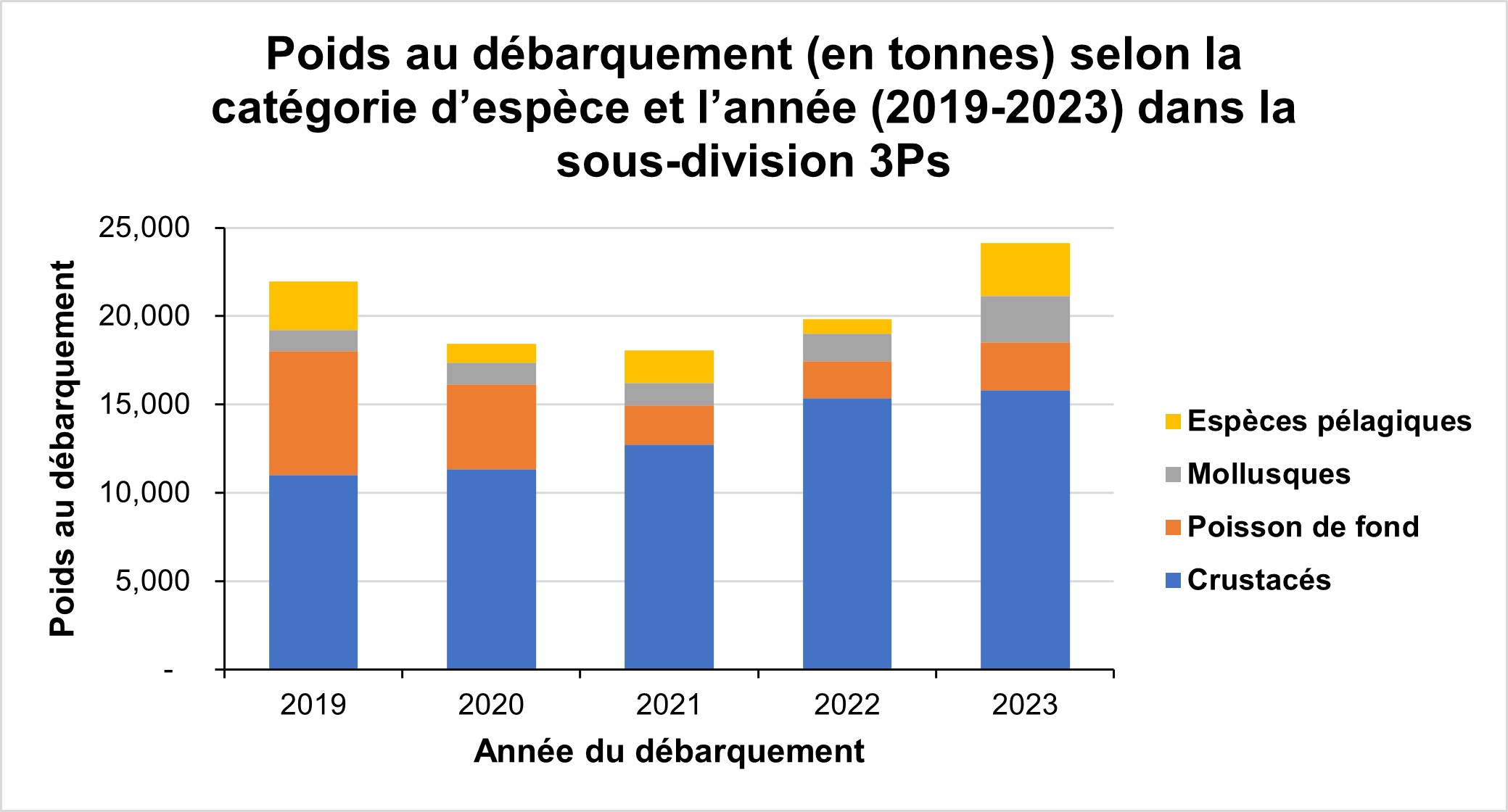

- Figure 3 : Poids au débarquement (en tonnes) selon la catégorie d’espèce et l’année (2019-2023) dans la sous-division 3Ps

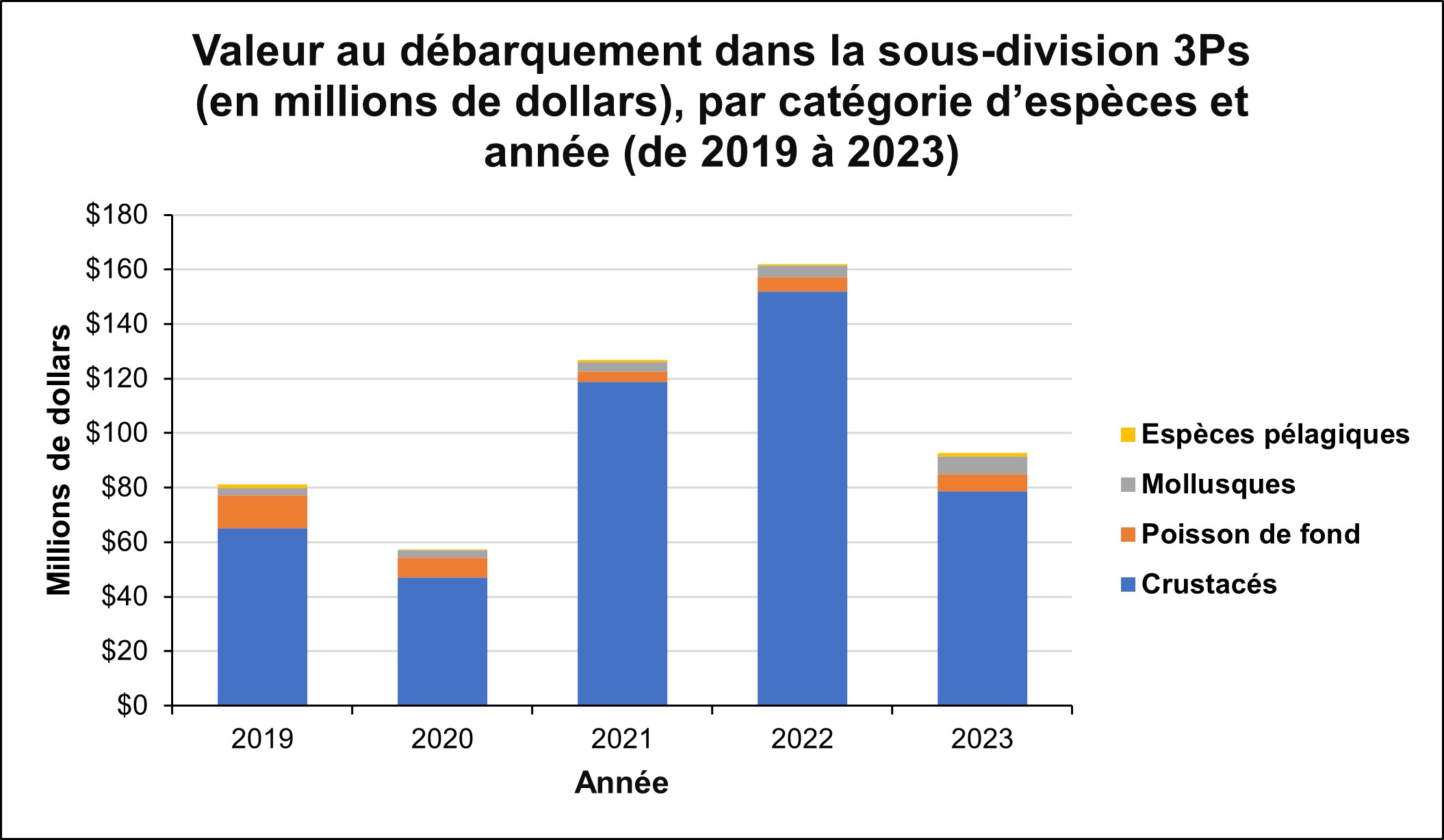

- Figure 4 : Valeur au débarquement dans la sous-division 3Ps (en millions de dollars), par catégorie d’espèces et année (de 2019 à 2023)

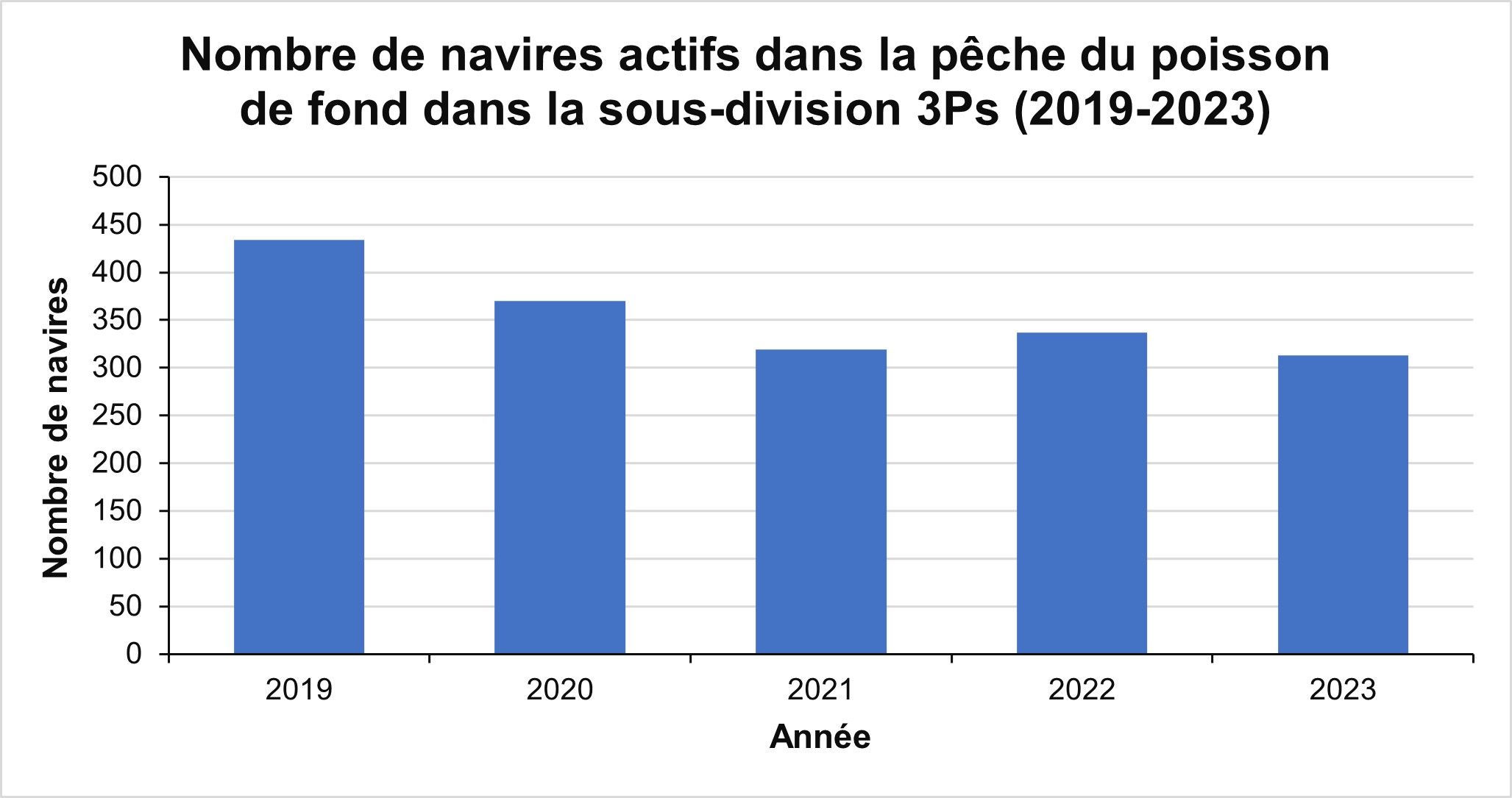

- Figure 5 : Nombre de navires actifs dans la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps (de 2019 à 2023)

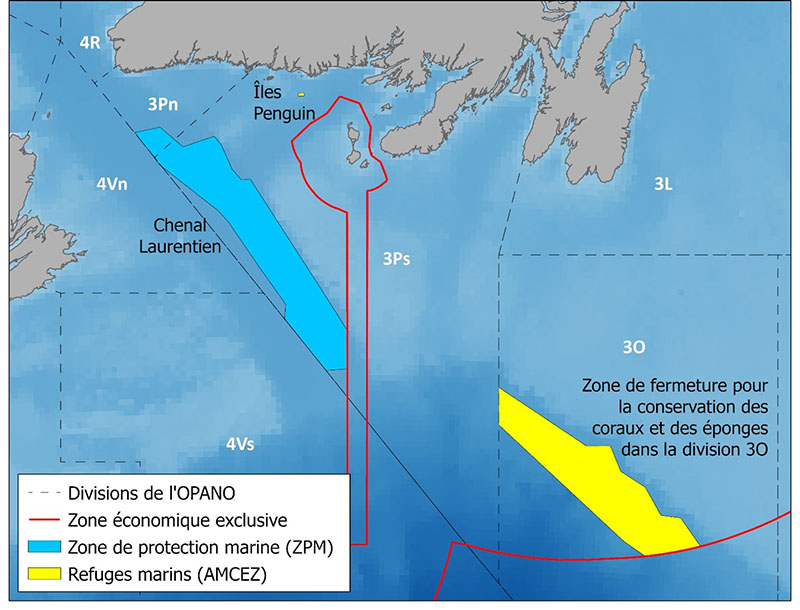

- Figure 6 : Carte des aires marines de conservation dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador

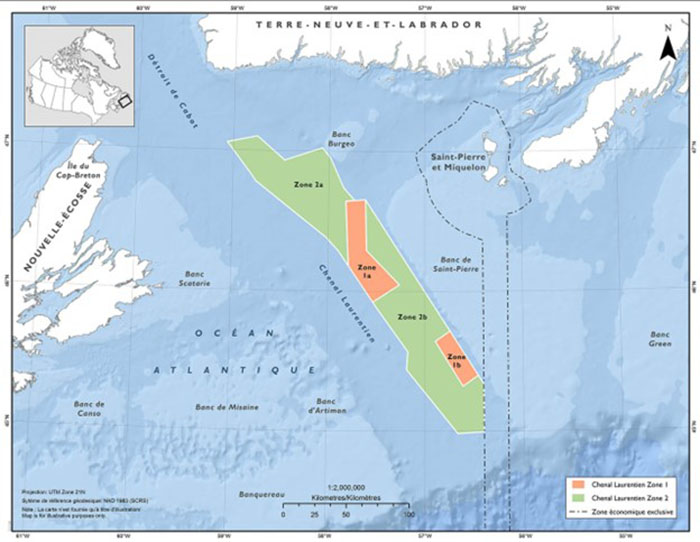

- Figure 7 : Carte de la ZPM du chenal Laurentien dans la division 3P de l’OPANO

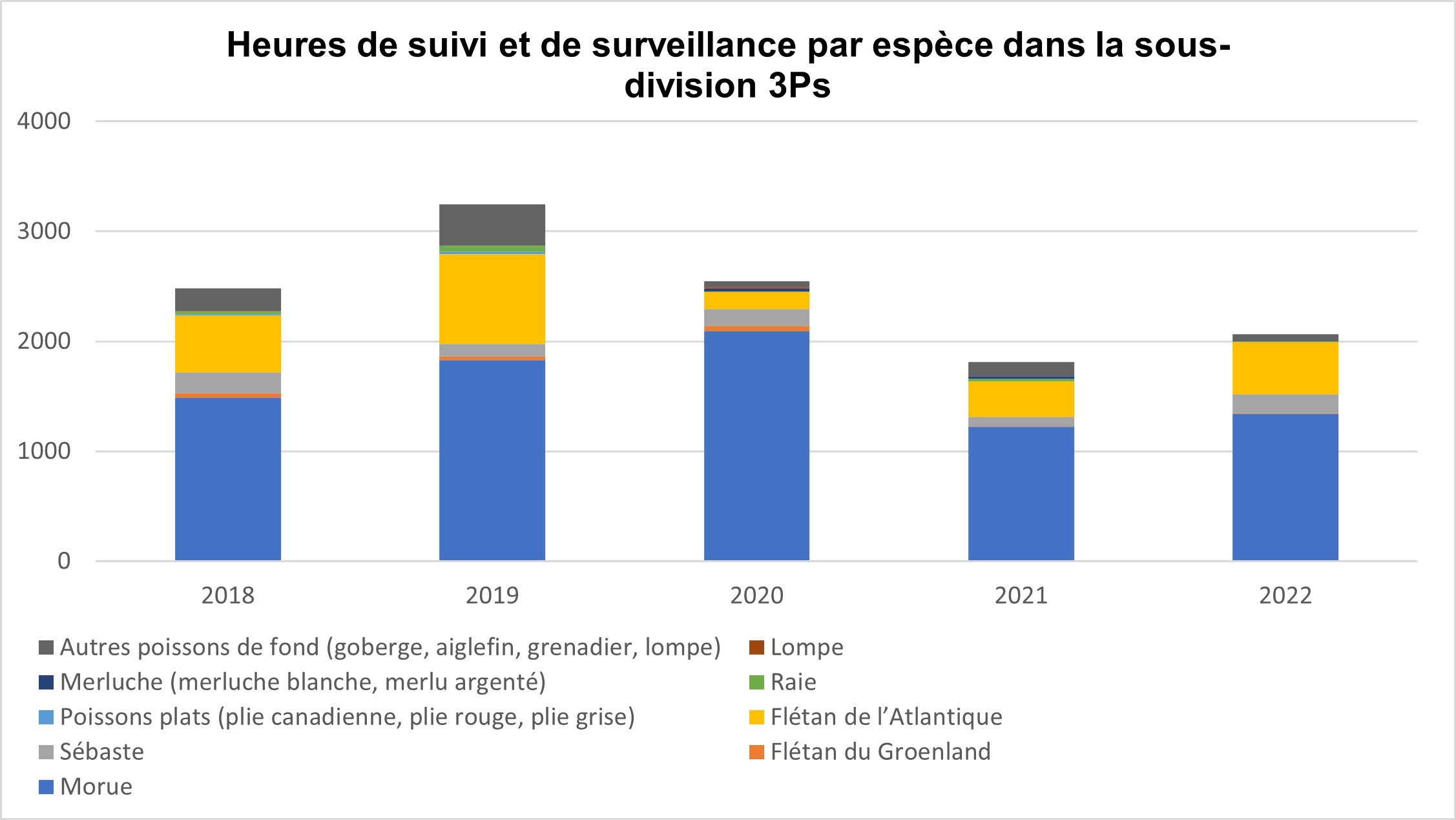

- Figure 8 : Nombre total d’heures de surveillance du MPO par espèce dans les eaux canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022) (C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO)

Liste des tableaux

- Tableau 1 : Débarquements dans la sous-division 3Ps par type d’engin (tous les secteurs de la flottille combinés)

- Tableau 2 : Parts du secteur canadien de la flottille pour les stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps en 2023

- Tableau 3 : Ententes de partage des stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps cogérés entre le Canada et la France

- Tableau 4 : Total autorisé des captures pour les stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2023)

- Tableau 5 : Caractéristiques générales de la pêche et mesures de gestion clés pour diverses pêches du poisson de fond dans la sous-division 3Ps, telles que décrites dans les PPAC (voir les mesures de gestion propres aux flottilles dans les PPAC)

- Tableau 6 : État des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps selon les évaluations les plus récentes du SCAS et de l’OPANO

- Tableau 7 : Résumé des points de référence conformes au cadre de l’approche de précaution (AP) et du statut selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et la Loi sur les espèces en péril (LEP) pour divers stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps.

- Tableau 8 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2018).

- Tableau 9 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2019).

- Tableau 10 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2020).

- Tableau 11: Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2021).

- Tableau 12 : Nombre d’heures consacrées aux espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps et nombre de vérifications de navires pour ces espèces dans les eaux intérieuresa canadiennes par les agents des pêches de C et P de la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO (2022).

- Tableau 13 : Nombre total d’infractions par espèce dans les eaux intérieures8 canadiennes de la sous-division 3Ps (de 2018 à 2022; C et P, région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO)

1.0 Aperçu de la pêche

1.1 Historique de la pêche

La pêche du poisson de fond, et en particulier la pêche de la morue franche, joue un rôle très important dans l’histoire, l’économie et la culture de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) depuis des siècles. Avant les années 1950, la pêche se pratiquait principalement sur la côte à bord de petits navires, qui utilisaient divers engins comme des filets maillants, des palangrottes ou des pièges. Après la Seconde Guerre mondiale, une pêche commerciale à plus grande échelle a commencé pour plusieurs espèces de poissons de fond, notamment la morue franche, le flétan de l’Atlantique, le flétan du Groenland, la goberge et le sébaste dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris dans la sous-division 3Ps de l’OPANO. Cette période d’après-guerre a vu l’expansion technologique et géographique de la pêche. Avec l’arrivée des grands chalutiers hauturiers et de la flottille de pêche au chalut à panneaux commençant à pêcher dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, on a assisté à une augmentation spectaculaire des débarquements de poisson de fond dès 1968.

À mesure que la capacité de pêche augmentait dans les années 1960 et 1970, l’intensification de la pression de la pêche a commencé à avoir des répercussions sur les stocks de poissons et l’habitat du poisson de fond dans le Canada atlantique. En 1977, le Canada a signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et a étendu son territoire maritime de 12 milles marins à 200 milles marins de la côte. Au départ, certaines parties contractantes de l’OPANO étaient autorisées à pêcher dans les eaux de pêche canadiennes avec l’autorisation du Canada, mais dans les dernières décennies, toutes les activités étrangères de pêche autorisées par l’OPANO ont été limitées à la zone réglementée par l’OPANO à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles. En ce qui concerne les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, cette zone maritime française se trouve entièrement à l’intérieur de la ZEE canadienne. Quatre stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps sont gérés conjointement par le Canada et la France et peuvent être pêchés par chaque pays dans la zone maritime de l’autre si le permis le permet en vertu du Procès‑verbal de 1994 d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972. Consulter la section 1.6 pour obtenir de plus amples renseignements.

Dans les années 1980, la pêche commerciale à Terre-Neuve-et-Labrador dépendait fortement de la morue et soutenait beaucoup d’emplois dans les secteurs de la pêche et de la transformation. Dans la sous-division 3Ps, les débarquements canadiens annuels moyens de morue totalisaient environ 30 000 tonnes, pour une valeur au débarquement d’environ 12 millions de dollars. En 1986, environ 200 usines de transformation réglementées étaient actives dans la province, fournissant des emplois à environ 186 collectivités. Une vingtaine de ces usines étaient situées dans des collectivités de la côte sud et produisaient du poisson de fond, principalement de la morue, livré surtout par des navires de moins de 65 pieds. Certaines usines étaient également approvisionnées par de plus grands navires hauturiers et plusieurs d’entre elles étaient installées sur la côte sud.

Un moratoire commercial a été imposé sur le stock de morue de la sous-division 3Ps en août 1993, en raison du déclin considérable des prises et de la biomasse du stock. Comme la plupart des flottilles côtières de Terre-Neuve-et-Labrador dépendaient essentiellement de la pêche de la morue, la fermeture a entraîné une baisse conséquente des revenus de ces entreprises et des répercussions économiques importantes dans la province. Le moratoire sur la pêche à la morue dans la sous-division 3Ps a été suivi de réductions et de fermetures d’autres stocks de poissons de la sous-division 3Ps, notamment la plie canadienne, l’aiglefin, le grenadier et la goberge.

La pêche à la morue dans la sous-division 3Ps a été rouverte en mai 1997. À la fin des années 1990, in comptait environ 1 100 entreprises de pêche actives basées dans la sous-division 3Ps avec des débarquements de poisson de fond. En 1998 et 1999, les débarquements de poisson de fond de ces entreprises étaient de 15 000 à 22 000 tonnes environ. La morue représentait plus de 90 % de la valeur totale au débarquement de poisson de fond et environ 42 % des recettes totales de la pêche.

Depuis, d’autres espèces, comme le crabe des neiges et le homard, ont pris de l’importance et sont devenues des contributeurs importants au revenu total moyen de la pêche pour les entreprises actives dans la sous-division 3Ps. Voir le profil socio-économique de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps pour la période récente dans la section 3.1.

À l’heure actuelle, la majorité des activités de pêche du poisson de fond dans la sous‑division 3Ps se déroulent dans la baie Fortune et la baie Placentia (secteurs unitaires 3Psb et 3Psc, respectivement) pour les flottilles côtières et sur le banc de Saint-Pierre (secteur unitaire 3Psh) pour la flottille hauturière (voir la figure 2 de la section 1.4).

1.2 Type de pêche

La pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps est principalement commerciale, avec des composantes récréatives et autochtones (à des fins alimentaires, sociales et rituelles).

Commerciale

Les espèces suivantes sont actuellement capturées dans les pêches dirigées du poisson de fond ou comme prises accessoires dans la sous-division 3Ps :

- Plie canadienne

- Morue franche

- Flétan de l’Atlantique

- Flétan du Groenland (turbot)

- Grenadier

- Aiglefin

- Lompe

- Baudroie

- Goberge

- Sébastes

- Raie

- Merluche blanche

- Plie rouge (plie lisse)

- Plie grise (plie cynoglosse)

- Limande à queue jaune

- Merlu argenté

Sept secteurs distincts de la flottille nationale participent à la pêche commerciale du poisson de fond dans la sous-division 3Ps, qui peuvent inclure la flottille des permis commerciaux et des permis commerciaux communautaires :

- Flottille côtière de petits bateaux, maximum de 49 pi 11 po (15,2 m)1, engins fixes;

- Flottille côtière de grands navires, maximum de 64 pi 11 po (19,8 m), engins fixes;

- Flottille côtière de grands navires, maximum de 64 pi 11 po (19,8 m) et flottille de très grands navires, maximum de 89 pi 11 po (27,4 m), engins mobiles;

- Flottille semi-hauturière (de 65 à 100 pi), engins fixes;

- Flottille semi-hauturière (de 65 à 100 pi), engins mobiles;

- Flottille hauturière (navires de plus de 100 pi de longueur hors tout);

- Palangriers scandinaves (plus de 100 pi), engins fixes.

Remarque : 1 Le 1er janvier 2023, la flottille des navires de moins de 40 pieds a été officiellement transformée en flottille de petits navires, d’un maximum de 49 pieds 11 pouces, puisque les pêcheurs indépendants du noyau ayant un ancien navire admissible de 39 pieds 11 pouces sont maintenant autorisés à immatriculer un navire d’un maximum de 49 pieds 11 pouces; ce changement a été approuvé par la ministre des Pêches et des Océans.

La gestion de ces groupes sectoriels est intégrée, et tous les groupes sont assujettis à un niveau de présence des observateurs en mer et au programme de vérification à quai (DVQ). La plupart des flottilles et des pêches sont assujetties à des régimes de gestion d’allocation d’entreprise ou de quota individuel; toutefois, lorsque ces régimes de gestion ne sont pas en place, des outils de gestion semblables sont souvent utilisés, notamment :

- limites de prise;

- limites par voyage;

- limites hebdomadaires.

Récréative

Depuis 2006, une pêche récréative du poisson de fond est pratiquée dans toutes les zones de Terre‑Neuve-et-Labrador, y compris dans la sous-division 3Ps. La pêche récréative du poisson de fond cible principalement la morue. La pêche récréative est gérée actuellement au moyen de dates de la saison, de restrictions relatives aux engins (engins de pêche à la ligne et lignes à main seulement) et de limites de rétention (jusqu’à cinq poissons de fond par personne et par jour, jusqu’à concurrence de 15 poissons par bateau). En 2023, la pêche récréative du poisson de fond a été ouverte pendant 39 jours entre le 1er juillet et le 1er octobre. Voir plus de précisions dans la Décision dans la gestion des pêches.

Autochtone

L’accès des Autochtones aux pêches est autorisé au moyen d’un permis communautaire délivré par le MPO en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Il existe deux types de permis communautaires :

- les permis commerciaux communautaires et

- les permis de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR).

Ils sont émis collectivement à un groupe autochtone donné, et non à des membres individuels du groupe.

Les permis commerciaux communautaires sont utilisés d’une manière comparable à ceux de la pêche commerciale, avec les mêmes mesures de gestion.

Dans l’arrêt Sparrow rendu en 1990, la Cour suprême du Canada a reconnu que lorsqu’un groupe autochtone détient un droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR), il a préséance sur toutes les autres utilisations de la ressource, à l’exception des efforts de conservation.

Le MPO négocie chaque année des permis de pêche à des fins ASR avec des groupes autochtones admissibles. Les permis de pêche à des fins ASR sont assortis de conditions concernant diverses mesures de gestion des pêches, notamment les espèces, les limites de prise, les zones de pêche et les saisons. Ces ententes peuvent également créer des possibilités économiques connexes au secteur halieutique.

Aquaculture

Le MPO continue d’appuyer la recherche et le développement du secteur de l’aquaculture. En vertu de la Politique sur l’accès aux ressources sauvages aux fins d’aquaculture, le Ministère fournit à l’industrie de l’aquaculture un accès raisonnable à la ressource en poissons de fond, en vertu d’un permis délivré à des fins scientifiques afin d’appuyer son développement (croissance et diversification). Les demandes d’accès à la ressource sauvage dépendront de la fourniture, par les intervenants, de propositions de projet détaillées au MPO aux fins d’examen et d’approbation.

1.3 Participants

Commerciale

En 2022, il y avait à Terre-Neuve-et-Labrador un total de 592 entreprises faisant partie de la flottille côtière de moins de 65 pi détenant un permis pour le poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Sur ce nombre, environ 53 % (ou 312) étaient actives, avec des débarquements de poisson de fond par 333 navires. Pour les navires de plus de 65 pi, environ 5 navires ont débarqué des poissons de fond de la sous‑division 3Ps de la région de Terre-Neuve-et-Labrador en 2022. De plus, 13 entreprises actives exploitaient 25 navires, débarquant du poisson de fond de la sous-division 3Ps dans la région des Maritimes.

Récréative

Aucun permis n’est actuellement requis pour la pêche récréative du poisson de fond. La pêche est ouverte aux résidents et aux non-résidents, et le niveau de participation varie chaque année. Il est interdit de conserver les flétans de l’Atlantique, les loups tachetés et les loups à tête large capturés, ainsi que toutes les espèces de requins. Les chabots et les tanches‑tautogues peuvent être relâchés. Tous les autres poissons de fond pêchés doivent être conservés et font partie de la limite de prise quotidienne.

Autochtone

En date de septembre 2023, un permis de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) a été délivré avec accès au poisson de fond de la sous-division 3Ps, plus précisément à la morue franche et au sébaste, et un total de vingt-deux permis commerciaux communautaires pour le poisson de fond dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador ont été accordés aux groupes autochtones suivants :

- Première Nation Miawpukek (PNM);

- Nation innue;

- Gouvernement du Nunatsiavut (GN);

- Mi’kmaq Alsumk Mowimsikik Kogoey Association (MAMKA) (un groupe autochtone du Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) composé de représentants de la PNM et de la Première Nation Qalipu).

1.4 Lieu de la pêche

La sous-division 3Ps est adjacente à la côte sud de Terre-Neuve et s’étend du cap St. Mary's jusqu’à l’ouest de Burgeo, englobant le banc de Saint-Pierre et la majeure partie du banc Green (Figure 1). Elle est subdivisée entre les secteurs unitaires 3Psa à 3Psh (Figure 2) et comprend la majeure partie de la zone entourant les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon.

Figure 1 : Zone de gestion de la sous-division 3Ps de l’OPANO et zone économique autour des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM, ligne pointillée) (MPO 2022/022).

Figure 1 - Version textuelle

Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO montrant la zone située au sud de Terre-Neuve et présentant les caractéristiques océanographiques du banc Burgeo, de la baie Fortune et de la baie Placentia dans la zone côtière, ainsi que du chenal Laurentien, du chenal du Flétan, du banc de Saint-Pierre et du banc à Vert plus au large. L’image montre également le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon. La carte couvre une superficie de 95 628 kilomètres carrés.

Figure 2 : Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO subdivisée en unités de surface. Les lignes pointillées indiquent la zone économique autour des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM).

Figure 2 - Version textuelle

Descripteur : Carte de la sous-division 3Ps de l’OPANO divisée en zones unitaires. La sous-division 3Ps est située dans les eaux au large de la partie sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les zones unitaires sont classées par ordre alphabétique et vont de 3Psa à 3Psh.

1.5 Caractéristiques de la pêche

Le poisson de fond de la sous-division 3Ps est pêché à l’aide d’engins fixes et mobiles pour cibler un certain nombre d’espèces, plusieurs stocks étant sous moratoire. De 2018 à 2022, les engins fixes ont représenté environ 56 % des débarquements (voir le tableau 1). La pêche aux engins fixes utilise principalement des filets maillants, ainsi que des lignes à main, des palangres et des casiers à morue dans une moindre mesure. La pêche aux engins mobiles utilise surtout le chalut de fond à panneaux. L’engin autorisé utilisé varie selon la pêche et est précisé dans les conditions de permis fournies aux pêcheurs. Les secteurs de flottilles sont définis en fonction de la taille du navire et du type d’engin (description dans la section 1.2). Le secteur de la flottille côtière utilise essentiellement des engins fixes, tandis que le secteur de la flottille hauturière utilise surtout des engins mobiles.

Pêche dirigée du poisson de fond et espèces actuellement sous moratoire dans la sous-division 3Ps

Pêche dirigée

- Morue franche : 3Ps

- Flétan de l’Atlantiquea : 3NOPs, 4VWX, 5Zc

- Flétan du Groenland (turbot) : 3Ps

- Lompe : 3Ps

- Baudroie : 3Ps

- Sébastes Unité 2 (3Ps, 4Vs, une partie de la division 4W et 3Pn + 4Vn (du 1er juin au 31 décembre)) : 3Ps

- Raiesb : 3Ps

- Merluche blanchec : 3Ps

Moratoire

- Plie canadienne : 3Ps

- Grenadier : 3Ps

- Aiglefin : 3Ps

- Goberge : 3Ps

Remarques :

a Le flétan de l’Atlantique des divisions 3NOPs4VWX5Zc est considéré comme un seul stock biologique.

b Les raies des divisions 3NOPs sont considérées comme un seul stock biologique.

c La merluche blanche des divisions 3NOPs est considérée comme un seul stock biologique.

| Type d’engin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| Engins fixes | 5 415 | 3 764 | 2 136 | 1 138 | 1 053 |

| Engins mobiles | 2 505 | 3 240 | 2 660 | 1 073 | 1 054 |

Guidées par le PGIP et par des plans de rétablissement lorsqu’ils existent, les mesures annuelles de gestion de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps sont définies dans les Plans de pêche axés sur la conservation, qui décrivent des renseignements propres à la flottille et à la pêche, comme les types d’engins autorisés, les dates de la saison et d’autres mesures de gestion. Plusieurs mesures de gestion s’appliquent à l’ensemble des pêches, y compris :

- les dates précises de la saison

- les fermetures de zones

- les protocoles pour la protection des juvéniles

- les protocoles sur les prises accessoires et la surveillance à quai

De plus, certaines pêches exigent l’utilisation d’étiquettes d’engin, de systèmes de surveillance des navires (SSN), de journaux de bord, d’appels radio et d’observateurs en mer (voir de plus amples renseignements sur les mesures de gestion dans la section 7). D’autres mesures propres à chaque stock, tirées des Plans de pêche axés sur la conservation sont présentées à l’annexe A, tableau 5.

1.6 Gouvernance

La plupart des stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps sont gérés exclusivement par le Canada avec des TAC et d’autres mesures de gestion établies par le MPO. Les espèces de poissons de fond de la sous-division 3Ps se trouvent à l’intérieur de la ZEE et de la zone maritime française, située entièrement à l’intérieur de la ZEE du Canada. Depuis 1994, des consultations annuelles ont lieu entre le Canada et la France concernant les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, afin d’établir le TAC et les autres mesures de gestion pour quatre stocks de poisson de fond gérés conjointement dans la sous-division 3Ps :

- la morue

- le sébaste de l’unité 2

- la plie canadienne

- la plie grise

Le cycle de gestion actuel du poisson de fond de la sous-division 3Ps va du 1er avril au 31 mars. Les pêches canadiennes du poisson de fond sont régies par la Loi sur les pêches, les règlements pris en vertu de la Loi et les politiques du MPO. La Politique de délivrance de permis de pêche de la région de Terre-Neuve-et-Labrador donne des détails sur les diverses politiques de délivrance de permis qui régissent l’industrie de la pêche commerciale et de la pêche commerciale communautaire dans la région (veuillez noter que le MPO doit être consulté pour toute interprétation du présent document). D’autres règlements et politiques d’importance s’appliquent, notamment les suivants :

- Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

- Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

- Règlement de pêche (dispositions générales)

- Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada, 1996

Le MPO a établi un Comité consultatif sur le poisson de fond comme tribune pour discuter avec les intervenants et les groupes autochtones des questions relatives à la gestion de la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Le Comité se réunit chaque année et a pour objectif de recueillir les commentaires et les conseils des membres pour guider l’utilisation durable des ressources en poissons de fond dans la sous-division 3Ps. Le cadre de référence du Comité se trouve à l’annexe B.

1.7 Processus d’approbation

Ce Plan de gestion intégrée des pêches est approuvé par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Le personnel du MPO, en consultation avec l’industrie, traite les questions relatives aux dates d’ouverture et de fermeture pour des zones et des types d’engin précis, ainsi que les autres questions qui se posent dans le cadre de la pêche. Les changements importants aux mesures de gestion sont généralement soumis par les fonctionnaires du MPO à la réunion du Comité consultatif sur le poisson de fond. Les intervenants qui souhaitent obtenir de nouvelles mesures de gestion doivent présenter leur demande par l’entremise de leur représentant dans le cadre du processus du Comité consultatif sur le poisson de fond.

L’intention est de gérer la pêche en fonction des mesures décrites dans le présent PGIP, sauf en cas de problème de conservation. Lorsqu’un plan de rétablissement a été mis en place pour un stock, il a préséance sur le PGIP ou les autres mesures de gestion. Lorsqu’un stock a atteint sa cible de rétablissement, il ne sera plus géré dans le cadre d’un plan de rétablissement, mais il sera alors assujetti à un PGIP ou à un autre processus de gestion des pêches.

2.0 Évaluation des stocks, connaissances scientifiques et traditionnelles

Afin d’orienter la prise de saines décisions de gestion pour les ressources en poissons de fond dans la sous-division 3Ps, la Direction des sciences du MPO fournit de l’information évaluée par les pairs (dans le cadre du Processus consultatif scientifique canadien, avec une coordination avec la France pour ce qui est de Saint-Pierre et Miquelon) et des avis sur l’état de la ressource et les résultats prévus des options de gestion. Deux stocks s’étendent de la sous-division 3Ps aux Grands Bancs et aux eaux internationales, et sont évalués tous les deux ans par le Conseil scientifique de l’OPANO :

- la raie épineuse

- la merluche blanche

La Direction des Sciences du MPO recueille et analyse régulièrement des données et effectue des recherches spécialisées sur la biologie générale du poisson de fond à l’appui des évaluations des stocks, qui alimentent les processus du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) et de l’OPANO décrits précédemment, notamment :

- la collecte et l’archivage des données sur les prises provenant des journaux de bord des pêcheurs, des observateurs en mer, des journaux électroniques et des débarquements tirés des bordereaux d’achat des usines de transformation du poisson;

- la collecte de données biologiques et démographiques à partir de la vérification à quai et en mer et des relevés menés par des navires de recherche;

- Des renseignements sur la migration et les déplacements selon les expériences de marquage. et,

- l’archivage des données biologiques recueillies par le MPO et les sources contractuelles.

Le relevé annuel effectué par un navire de recherche comprend la collecte de données biologiques et de données océanographiques physiques (p. ex. température de l’eau, salinité) et fournit des données critiques indépendantes de la pêche pour les évaluations des stocks. Un navire de recherche réalise des relevés stratifiés aléatoires dans la sous-division 3Ps depuis 1972 pour la Direction des sciences du MPO, mais la couverture de ces relevés était relativement médiocre entre cette date et 1982. Pour la plupart des stocks, on utilise les indices des relevés depuis 1983. La zone du relevé a été agrandie en 1994 et en 1997 avec l’ajout de strates côtières. Le relevé n’a pas eu lieu en 2006, 2020 et 2023. Il convient de souligner que, en raison des différents chaluts de fond ou navires déployés pendant le relevé de printemps, les données du relevé ne sont pas directement comparables sur l’ensemble des séries chronologiques pour certaines espèces, ce qui est pris en compte dans l’évaluation de chaque stock.

Pendant chaque calée, les poissons capturés par le chalut de relevé sont pesés et comptés; on utilise ensuite ces données pour élaborer des indices de la taille et de la répartition du stock pour chaque espèce. Pour certaines espèces (p. ex. la morue franche, la plie canadienne, le flétan de l’Atlantique, la merluche blanche), des otolithes sont recueillis pour estimer l’âge. Les données des otolithes constituent la base des modèles de population fondés sur l’âge utilisés dans l’évaluation de certains de ces stocks. Des données et des échantillons biologiques sont également recueillis pour évaluer :

- la composition selon la longueur

- le rapport des sexes

- les stades de maturité

- la composition de la communauté de poissons

- les tendances du régime alimentaire des poissons du stock dans le temps

2.1 Caractéristiques biologiques

En tant que groupe, les poissons de fond vivent et se nourrissent en association avec le fond de l’océan, mais les espèces individuelles présentent un large éventail de caractéristiques biologiques. En général, les poissons de fond ont une durée de vie relativement longue, de nombreuses espèces vivant pendant deux à trois décennies, tandis que le sébaste peut vivre jusqu’à 75 ans. Les modes de reproduction diffèrent d’une espèce à l’autre. Certaines espèces comme la morue franche libèrent leurs œufs dans la zone pélagique et ont des larves planctoniques qui flottent indépendamment dans la colonne d’eau; pour leur part, la baudroie pond ses œufs dans des feuilles muqueuses qui flottent près de la surface, et la lompe et le loup de mer dépose ses masses d’œufs directement sur les fonds rocheux qui sont protégés par les mâles adultes respectifs. Le sébaste a un mode de reproduction tout à fait différent puisqu’il est porteur vivant et libère des larves qui peuvent être transportées sur de grandes distances avant de se fixer près du fond.

Les poissons de fond juvéniles peuvent s’établir dans les habitats du fond et demeurer relativement stationnaires tout au long de leur vie ou migrer sur de grandes distances chaque année pour se nourrir, frayer ou hiverner. Leur régime alimentaire se compose généralement d’invertébrés comme les copépodes et les euphausiacés. À mesure qu’elles grandissent, certaines espèces consomment de petits poissons, mais continuent de se nourrir d’invertébrés dans la colonne d’eau (p ex. le sébaste) ou sur le fond ou près de celui-ci (p. ex. la plie canadienne), tandis que d’autres espèces passent à une alimentation principalement composée de poissons.

Les renseignements sur les caractéristiques biologiques de certaines des espèces communes de poissons de fond dans la sous-division 3Ps sont inclus ici :

Morue franche

La morue franche (Gadus morhua) est un gadidé qui vit dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique Nord. La structure du stock et les habitudes migratoires de la morue franche dans la sous-division 3Ps sont complexes. Aux limites de la zone du stock, des individus du stock se mélangent à ceux des stocks adjacents. Certains migrent de façon saisonnière dans les zones côtières, d’autres restent au large toute l’année. Le stock compte aussi des composantes côtières. La fraie est largement répartie dans l’ensemble de la sous-division 3Ps; elle se produit autant près des côtes que sur le banc Burgeo que le banc de Saint-Pierre et dans le chenal du Flétan. La période de la fraie est variable et extrêmement prolongée, avec des individus reproducteurs présents de mars à août dans la baie Placentia. L’examen détaillé des poissons prélevés dans le chenal du Flétan (dans la partie sud de la sous-division 3Ps) en mars et en avril 2015 et 2016 permet de penser que la fraie commence en avril dans cette zone. Au milieu des années 1980, la maturité est devenue plus précoce et on constate eu une diminution générale de la taille selon l’âge depuis le début des années 1980. On ne comprend pas entièrement les raisons de ce passage à un âge plus précoce à la maturité, mais elles pourraient être liées à une composante génétique qui est en partie une réaction à des niveaux élevés de mortalité, y compris par pêche. La condition (ou le facteur de condition), qui est une mesure du poids du poisson par rapport à la longueur et qui est considérée comme un substitut de la santé et des réserves d’énergie du poisson, varie selon la saison et a tendance à baisser en hiver et au début du printemps. On a déterminé que l’état médiocre de ce stock contribue à l’augmentation de la mortalité naturelle depuis le début des années 2000. La mortalité naturelle varie sans tendance à un niveau relativement élevé depuis 2008.

Flétan de l’Atlantique

Le flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) est le plus grand des poissons plats; son aire de répartition s’étend sur une vaste partie de la côte Est du Canada. La zone de gestion (les divisions 3NOPs4VWX5Zc) a été définie en grande partie d’après les résultats du marquage, qui ont révélé que le flétan de l’Atlantique effectue de vastes migrations dans toutes les eaux canadiennes de l’Atlantique Nord et que les poissons plus petits vont plus loin que les plus grands. Le flétan de l’Atlantique est une espèce démersale qui vit sur le fond ou près de celui-ci et préfère une température de 3 à 5 °C. Il a un corps comprimé de forme ovale, et ses deux yeux sont habituellement du côté droit de son corps, le côté gauche étant complètement aveugle. Le flétan de l’Atlantique est de brun verdâtre à presque noir du côté des yeux. Les juvéniles peuvent être légèrement tachetés ou mouchetés et avoir un dessous blanc, qui devient marbré avec des taches grises ou rougeâtres à mesure qu’ils arrivent à maturité. Leur bouche est très grande et est munie de nombreuses dents acérées recourbées. Le flétan de l’Atlantique peut atteindre une longueur de plus de deux mètres, bien qu’il pèse habituellement moins de 100 kg. Il se distingue de la plupart des autres espèces de poissons plats par sa queue concave.

La taille maximale des femelles (200 cm) est beaucoup plus grande que celle des mâles (140 cm). L’âge à la maturité est incertain, mais la longueur à la maturité a été estimée à environ 115 cm pour les femelles et 75 cm pour les mâles. Le lieu et la période de la fraie sont inconnus. À mesure que la taille du flétan augmente, la sélection des proies passe des invertébrés aux poissons. Les petits flétans (<30 cm) se nourrissent de bernard-l’ermite, de crevettes, de petits crabes et de mysidacés, et ceux de plus de 70 cm consomment des poissons plats, des sébastes et des goberges.

Plie canadienne

La plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) est un poisson plat marin benthique. Lorsque les jeunes poissons éclosent de l’œuf à la surface ou près de celle-ci, ils ont l’orientation « normale » d’un poisson (un œil de chaque côté de la tête). Au cours de leur développement, ils subissent une métamorphose qui se traduit par une compression latérale, de sorte qu’ils nagent sur le côté et que les deux yeux se trouvent sur le côté supérieur du corps, face à la droite. Le côté des yeux est généralement rouge à brun grisâtre et de couleur uniforme, tandis que le côté aveugle est blanc. La tête est habituellement petite, mais la bouche est relativement grande. La plie canadienne est normalement considérée comme une espèce d’eaux froides dont les prises ont été déclarées à des températures allant de -1,5 à 13 °C, mais elle est plus nombreuse à l’extrémité inférieure de cette plage de température. Une fois établis, les adultes et les juvéniles habitent souvent les mêmes zones à des profondeurs variant de 20 à 700 m, avec une préférence pour des profondeurs de 100 à 300 m. La plie canadienne est généralement une espèce à croissance lente et à vie modérément longue dont l’âge maximal est d’environ 30 ans. L’espèce présente un dimorphisme sexuel en ce sens que les femelles croissent plus rapidement et sont plus grandes que les mâles pour un âge donné. La fraie est répandue dans la sous-division 3Ps. La plie canadienne est un prédateur très opportuniste tout au long de son cycle biologique. Elle se nourrit de toutes les proies accessibles dont la taille lui permet de les ingérer et variant selon la taille des poissons, l’endroit et la saison (p. ex. polychètes, échinodermes, mollusques, crustacés et poissons).

Plie grise

La plie grise (Glyptocephalus Cynoglossus), dont le côté oculaire est situé du côté droit, est une espèce à grande longévité présente dans tout l’Atlantique Ouest, du Labrador jusqu’à la Caroline du Nord. On sait qu’elle vivait 22 ans dans la sous-division 3Ps au milieu des années 1970, mais l’âge maximal observé est tombé à 14 ans dans les années 1980. Les données sur l’âge ne sont pas disponibles depuis 1994 dans cette zone. Dans la sous‑division 3Ps, la plie grise est le plus souvent associée aux eaux de la pente du plateau sur la bordure est du chenal Laurentien et de la pente sud-est du banc de Saint-Pierre, occupant des profondeurs allant principalement de 100 à 500 m, mais pouvant descendre à 900 m, et surtout à des températures de l’eau allant de 4 à 7 °C. Une composante côtière du stock occupe les zones des grands fonds (à plus de 250 m) autour de la baie Fortune et de la baie Hermitage. La fraie de la plie grise se produit de janvier à mai, avec la plus forte intensité de janvier à mars. Cette espèce forme des agrégations denses pendant la saison de fraie, que les pêches hauturières ciblaient autrefois.

Aiglefin

L’aiglefin (Melanogrammus aeglefinus) est présent des deux côtés de l’Atlantique Nord; sur la côte nord-américaine, son aire de répartition s’étend du détroit de Belle Isle jusqu’au cap Hatteras au sud; il est plus abondant dans la partie sud de son aire de répartition. L’aiglefin se nourrit principalement sur le fond d’invertébrés benthiques, y compris d’ophiurides (ophiures) et de vers polychètes. La nourriture varie selon la taille et les poissons, y compris le capelan et le lançon, jouent un plus grand rôle dans le régime alimentaire des individus plus grands. La fraie se produit sur le banc de Saint-Pierre au printemps. Les mâles et les femelles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 3 à 5 ans, les mâles habituellement un peu plus tôt que les femelles. Les larves d’aiglefin sont pélagiques et se déposent à environ 50 mm. Les taux de croissance varient et sont généralement plus lents dans les stocks du Nord.

Lompe

La lompe (Cyclopterus lumpus), un poisson de mer benthopélagique, est largement répandue dans l’Atlantique Nord-Ouest, de la baie de Chesapeake (États-Unis), le long des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Arctique adjacent, jusqu’au sud-ouest du Groenland, et occupe les eaux de 3 à 11 oC depuis les zones côtières jusqu’à 868 m de profondeur. Des études par marquage des adultes ont démontré une grande fidélité de l’espèce à sa zone natale : chaque année, au printemps, les poissons reviennent dans les mêmes frayères côtières. Les larves et les petits juvéniles vivent dans le premier mètre de la colonne d’eau; ils sont souvent attachés à des algues flottantes, à des bouées marines ou à d’autres objets d’origine humaine (p. ex. macroplastiques, ordures). Les femelles sont plus grandes (jusqu’à 61 cm de long) que les mâles (50 cm de long) et on sait qu’elles peuvent vivre jusqu’à 13 ans. Modifiant leur régime alimentaire à mesure de leur croissance, les lompes s’alimentent de façon opportuniste, consommant une grande variété de proies pélagiques et benthiques, dont le zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), les œufs et les larves de poissons, les cténophores (« groseilles de mer rondes ») et les méduses (en tant que juvéniles), puis les petits poissons, les méduses, les vers marins et les mollusques (en tant qu’adultes).

Baudroie

La baudroie (Lophius americanus) est un poisson marin vivant sur le fond, largement répandu dans l’Atlantique Nord-Ouest de la Floride (États-Unis) au cap Chidley (Labrador) et qui occupe habituellement des eaux de 4 à 10 oC à des profondeurs comprises entre 70 et 700 m. Les femelles déposent leurs œufs dans de grands voiles muqueux qui flottent dans les courants locaux près de la surface de l’océan. Après l’éclosion, les larves qui flottent à la surface passent plusieurs mois dans une phase pélagique, puis se déposent au fond de l’océan en tant que post-larves. Les femelles sont plus grandes (plus de 138 cm de long) et vivent plus longtemps (au moins 13 ans) que les mâles, qui peuvent atteindre 91 cm de long et environ 7 ans. Modifiant leur régime alimentaire à mesure de leur croissance, les baudroies s’alimentent de façon opportuniste, consommant du zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), des crevettes et de petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des calmars, des mollusques, des crabes et des oiseaux de mer (en tant qu’adultes).

Sébastes

Dans la sous-division 3Ps, les sébastes font partie de l’unité 2 et sont composés de deux espèces, le sébaste atlantique (Sebastes mentella) et le sébaste acadien (Sebastes fasciatus), chacune étant considérée comme un stock unique. Le sébaste vit dans des eaux froides sur les pentes des bancs et des chenaux profonds. Il est souvent semi-pélagique (c.-sà-d. qu’il vit dans la colonne d’eau près du fond marin) et a une répartition inégale. Il occupe les eaux fraîches (de 3 à 8 °C) des bords du talus continental et des chenaux plus profonds, entre 100 et 1 000 m. S. mentella est généralement réparti plus profondément que S. fasciatus. Le sébaste effectue des migrations verticales quotidiennes, quittant le fond marin la nuit pour suivre ses proies qui remontent dans la colonne d’eau. Les petits sébastes se nourrissent principalement de zooplancton et, lorsqu’ils atteignent une taille de 20 cm, ils commencent à se nourrir de diverses espèces de crustacés, dont plusieurs espèces de crevettes. Les sébastes de plus de 25 cm ont un régime plus diversifié qui comprend des poissons.

Le sébaste a un corps court avec une grosse tête et une bouche ouverte et large. Il a une rangée de petites épines dorsales suivies d’une nageoire dorsale plate, et une petite queue légèrement échancrée. Compte tenu de leurs similitudes, les espèces de sébastes sont difficiles à identifier visuellement, mais S. fasciatus a moins de rayons sur la nageoire anale (de 6 à 8 le plus souvent) comparativement à S. marinus (généralement de 7 à 10), et S. marinus est plus grand et a un bec plus petit sur le menton.

Les sébastes vivent longtemps, ont une croissance lente et parviennent tardivement à la maturité. L’âge maximal se situe entre 30 et 50 ans pour S. fasciatus et entre 60 et 75 ans pour S. mentella; à ce stade, le sébaste pourrait atteindre 30 à 40 cm. Les sébastes ont tendance à produire de grandes classes d’âge de façon épisodique, et des classes d’âge importantes n’ont été observées que de façon irrégulière, à des intervalles compris entre 5 et 30 ans. Les sébastes sont ovovivipares, ce qui signifie que la fécondation est interne. Leur période de reproduction dure environ la moitié de l’année puisque les femelles portent du sperme ou des embryons pendant tout l’hiver. Les larves sont surtout libérées au printemps dans les eaux plus profondes. Les larves et les individus plus petits sont pélagiques (c’est-à-dire qu’ils vivent près de la surface de l’eau), mais ils passent graduellement dans des eaux plus profondes à une longueur de 15 à 20 cm.

Raie épineuse

La raie épineuse (Amblyraja radiata) est présente dans l’Atlantique Nord-Ouest de la Caroline du Sud (États-Unis), le long des côtes de Terre-Neuve et du Labrador et de l’Arctique adjacent, jusqu’au Groenland, et occupe des eaux de -1 oC à 14 oC depuis les zones côtières jusqu’à des profondeurs de 1 540 m. Un mâle reproducteur dépose un spermatophore à l’aide de son « ptérygopode » dans le cloaque de la femelle, qu’elle utilisera pour fertiliser ses œufs pendant qu’ils se développent à l’intérieur de son corps avant que chacun soit enfermé dans une coquille de durcissement rectangulaire (la « capsule ovigère ») et expulsé sur le fond marin. La raie épineuse peut atteindre 110 cm de long et vivre au moins 28 ans. Modifiant son régime alimentaire à mesure de sa croissance, la raie épineuse s’alimente de façon opportuniste; elle est capable de détecter les faibles champs électriques générés par les proies (même enfouies dans des fonds sablonneux ou boueux). Cette espèce consomme une grande variété de proies benthiques, y compris des euphausiacés et des amphipodes (en tant que « nouveaux-nés » nouvellement éclos), des crevettes, des vers marins et de petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des calmars, des crabes, des vers marins et des mollusques (en tant qu’adultes). Elle est connue comme un charognard qui se nourrit d’animaux morts.

Merluche blanche

La merluche blanche (Urophycis tenuis) est un gadidé qui vit sur le fond. Elle est présente dans les eaux profondes au large de la Floride (États-Unis), jusqu’au Groenland et en Islande au nord, et peut tolérer des eaux de près de 0 oC à 21 oC du littoral jusqu’à une profondeur de 1 400 mètres. Elle fraie au printemps, les œufs et les larves demeurant dans la couche d’eau supérieure, où ils sont dispersés par les courants océaniques pendant deux à trois mois avant de se déposer sur le fond marin en automne (souvent associés aux herbiers de zostères et aux coraux pour se cacher des prédateurs). La merluche blanche a une croissance relativement « rapide », peut atteindre 135 cm de longueur et vivre au moins 23 ans. Modifiant son régime alimentaire à mesure de sa croissance, la merluche blanche s’alimente de façon opportuniste, consommant une grande variété de proies pélagiques et benthiques, y compris le zooplancton (en tant que larves nouvellement écloses), les euphausiacés, les amphipodes, les vers marins et les petits poissons (en tant que juvéniles), puis principalement des poissons plus grands, des crevettes, des calmars et des vers marins (en tant qu’adultes).

2.2 Interactions écosystémiques

Les conditions océanographiques dans la sous-division 3Ps sont influencées par le courant du Labrador venant de l’est, les eaux plus chaudes et plus salines du Gulf Stream provenant du sud, ainsi que la topographie complexe des fonds marins de la région et les conditions climatiques atmosphériques locales. Les températures de la surface et près du fond, bien que présentant une variabilité importante d’une année à l’autre, ont connu une tendance générale au réchauffement dans certaines régions depuis 1990. Les données de télédétection par satellite ont indiqué que le moment du début et la durée de l’efflorescence printanière du phytoplancton dans la sous-division 3Ps étaient normaux en 2020. La production de surface était elle aussi normale en 2020, après trois années consécutives de production supérieure à la normale. Aucune donnée sur le zooplancton n’était disponible pour 2019 et 2020.

Le sud de Terre-Neuve (3Ps) est l’une des quatre unités de production écosystémique couramment utilisées pour décrire le fonctionnement de la biorégion de Terre-Neuve-et-Labrador (OPANO 2014; Pepin et al. 2014; OPANO 2015; Koen-Alonso et al. 2019), les autres étant le plateau du Labrador (divisions 2GH), le plateau de Terre-Neuve (divisions 2J3K) et le Grand Banc (divisions 3LNO). Les tendances de la communauté de poissons dans ces unités écosystémiques sont généralement résumées à partir des données des relevés par navire de recherche du MPO en termes de groupes fonctionnels de poissons définis par la taille générale des poissons et leurs habitudes alimentaires : petits, moyens et grands benthivores, piscivores, plancto-piscivores, planctivores et mollusques et crustacés (seules les espèces commerciales sont enregistrées depuis 1995) (OPANO 2010; MPO 2012; Dempsey et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021).

Les espèces commerciales de poissons de fond englobent plusieurs de ces groupes fonctionnels. Par exemple, la morue franche, le flétan du Groenland et le flétan de l’Atlantique font partie du groupe fonctionnel des piscivores; la plie canadienne, l’aiglefin et la raie épineuse sont de grands benthivores; la limande à queue jaune et la plie grise font partie des benthivores moyens, tandis que les sébastes sont considérés comme des poissons plancto-piscivores. Cette vaste répartition entre les groupes fonctionnels tiennent compte de l’hétérogénéité écologique de l’ensemble des espèces communément appelées poissons de fond commerciaux. Cependant, ces espèces présentent des caractéristiques communes, comme des stades adultes qui peuvent être considérés comme de taille moyenne à grande (tailles maximales >50 cm) et des positions trophiques moyennes à élevées dans le réseau trophique (niveaux trophiques 3 à 5).

Les poissons de fond subissent des changements ontogéniques qui comportent habituellement des stades juvéniles pélagiques avec une incidence plus élevée du zooplancton dans le régime alimentaire et changent leurs habitudes démersales à mesure qu’ils grandissent, et leur alimentation devient plus dépendante des poissons fourrages (p. ex. capelan, lançon, hareng) ou des invertébrés plus gros (p. ex. crevette, crabe). Bien qu’une signature alimentaire puisse être décrite grossièrement pour chaque espèce de poisson de fond aux fins de caractérisation générale (c.-à-d. une composition « type/moyenne » du régime), les régimes alimentaires réels varient dans l’espace et dans le temps. Le crabe, le lançon et les poissons plats étaient des proies dominantes de la morue dans la sous-division 3Ps ces dernières années, mais au milieu des années 1990, elle consommait beaucoup de sébaste. Depuis le milieu des années 2010, la contribution du crabe des neiges au régime alimentaire des espèces de poissons de fond comme la morue franche et la raie épineuse a nettement diminué (OPANO 2021).

Les sources de nourriture peuvent avoir une incidence sur l’état, l’aptitude phénotypique ou la survie des individus et, par conséquent, sur la productivité au niveau du stock, tant de par leur qualité (p. ex. proies riches en énergie comme le lançon ou proies pauvres en énergie comme le crabe des neiges) que de leur quantité (disponibilité des proies, qui peut influer sur la quantité de nourriture consommée par un poisson ou la fréquence à laquelle il se nourrit).

Les groupes fonctionnels de poissons pour lesquels les espèces commerciales de poissons de fond sont des composantes dominantes sont également d’importants prédateurs dans ces unités écosystémiques. La consommation alimentaire de ces groupes fonctionnels représente grossièrement environ 60 à 70 % de la consommation alimentaire totale estimée pour l’ensemble de la communauté de poissons et peut exercer une importante pression de prédation (OPANO 2021). Remarque : Cette estimation comprend tous les poissons à nageoires et les mollusques et crustacés commerciaux, mais ne comprend pas les autres invertébrés et sous-estime la consommation par les poissons fourrages; elle est considérée comme une première approximation de la consommation totale.

Sur le plan des tendances, les unités écosystémiques de la biorégion de Terre‑Neuve-et-Labrador étaient historiquement dominées par les poissons de fond, le plus souvent la morue franche, qui était aussi la principale cible des pêches. La pression exercée par la pêche sur ces écosystèmes a été très élevée dans les années 1960 et au début des années 1970, les prises globales des pêches dépassant la capacité que ces écosystèmes peuvent soutenir (Koen-Alonso et al. 2013; Koen-Alonso et al. 2022). Même si les prises étaient plus faibles dans les années 1980, de nombreux stocks ne s’étaient pas rétablis par rapport à la décennie précédente d’exploitation, et certains continuaient d’être surexploités à une époque où les conditions environnementales devenaient moins favorables à la production de poissons démersaux (Koen-Alonso et al. 2010; Koen-Alonso et al. 2013; Dempsey et al. 2017; Pedersen et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff, 2018; Koen-Alonso et al. 2022).

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, toute la biorégion a subi un changement abrupt de la structure communautaire. Ces changements ont été observés plus tôt et ont été plus spectaculaires dans le nord que dans le sud, mais ils étaient évidents partout (Koen-Alonso et al. 2010; Dempsey et al. 2017; Pedersen et al. 2017; Koen-Alonso et Cuff, 2018). Ils ont entraîné d’importants déclins chez les poissons de fond et les poissons pélagiques, et concernaient autant les espèces commerciales que non commerciales. Le capelan, une espèce fourragère clé, surtout dans le nord, s’est effondré en 1991 et n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant 1991 (Buren et al. 2014; Buren et al. 2019; Lewis et al. 2019). Durant cette période, les conditions environnementales froides et la pression de prédation réduite des poissons de fond ont permis l’accumulation d’espèces de mollusques et de crustacés, comme la crevette nordique dans les régions plus au nord et le crabe des neiges dans les régions plus au sud, y compris la zone dans la sous-division 3Ps. Même si l’évolution des conditions environnementales a été un facteur important de ce brusque changement écosystémique, on croit que la surpêche de nombreux stocks de poissons importants a affaibli la capacité de ces écosystèmes à tolérer les changements environnementaux (Buren et al. 2014; Koen-Alonso et al. 2022).

Les données sur la biomasse ou l’abondance de la communauté de poissons dans la sous‑division 3Ps étaient disponibles pour la dernière fois en 2021. La biomasse globale de la communauté de poissons a diminué à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ce qui a entraîné des changements dans la structure de la communauté de poissons. Il s’agissait d’une période de changements répandus et à grande échelle dans l’ensemble de la biorégion, qui est largement considérée comme un changement de régime, et la biorégion n’a jamais retrouvé une biomasse ou une structure semblable (OPANO 2015; Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021). Dans la dernière décennie, on a vu la biomasse de la communauté de poissons se rétablir jusqu’en 2014, année où des déclins ont été observés de nouveau, avant les plus récentes améliorations entre 2019 et 2021. L’abondance globale a augmenté principalement en raison d’une augmentation du nombre de petits poissons planctonophages (qui se nourrissent de plancton, comme le lançon, Ammodytes sp.) pendant cette période. Ces fluctuations de la biomasse se sont traduites par des changements dans la structure de la communauté avec une domination accrue des espèces d’eaux chaudes comme le merlu argenté (Merluccius bilinearis) parmi les poissons piscivores. Les changements dans la composition en espèces indiquent que la structure de l’écosystème de la sous-division 3Ps peut changer et qu’au moins certains aspects de cet écosystème demeurent probablement dans un état de productivité réduite (Koen-Alonso et Cuff 2018; OPANO 2021).

Seule une très faible proportion de la population de phoques gris (Halichoerus grypus) du Canada atlantique utilise la sous-division 3Ps pendant une partie quelconque de l’année, de sorte que ces animaux ont probablement des répercussions minimes sur l’abondance des poissons de fond. Les données préliminaires des études de suivi par satellite indiquent que la majorité des phoques qui passent l’été dans la sous-division 3Ps restent quelques mois dans la région, mais sont la majeure partie de l’année sur le plateau néo-écossais ou dans le golfe du Saint-Laurent. D’après les données disponibles, la morue franche figure rarement dans l’alimentation du phoque gris ou du phoque commun (Phoca vitulina) dans la sous-division 3Ps.

Bien que la pêche ait sans aucun doute été un facteur important de l’abondance des espèces commerciales de poissons de fond dans la biorégion de Terre-Neuve-et-Labrador, les processus ascendants et les interactions entre les espèces ont été des forces motrices majeures dans ces écosystèmes au cours des trois dernières décennies.

2.3 Savoir traditionnel autochtone

Les connaissances traditionnelles autochtones et les connaissances traditionnelles écologiques des groupes autochtones sont prises en compte dans les processus scientifiques et les décisions de gestion. Les organisations autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador ont participé officiellement aux processus suivants du MPO concernant le poisson de fond dans la sous‑division 3Ps :

- Réunions du Comité consultatif sur le poisson de fond dans la sous-division 3Ps pour discuter des mesures de gestion du poisson de fond et formuler des commentaires à ce sujet;

- Réunions du groupe de travail sur le plan de rétablissement de la morue dans la sous‑division 3Ps;

- Processus de consultation scientifique pour l’évaluation des stocks de poisson de fond;

- Comité consultatif Canada-France.

2.4 Évaluations des stocks

Pour les stocks de poisson de fond dans la sous-division 3Ps qui sont gérés par le Canada et ceux qui sont cogérés avec la France, le SCAS supervise la production des avis scientifiques requis par le MPO. Les réunions d’examen régional par les pairs du SCAS mènent régulièrement des évaluations scientifiques et produisent des avis scientifiques concernant les ressources en poissons de fond pour aborder un certain nombre de questions scientifiques liées à la gestion des océans du Canada et à la conservation des ressources marines et d’eau douce. Des personnes possédant des connaissances et une expertise technique peuvent être invitées à ces réunions pour contribuer à l’examen par les pairs et à la formulation des avis. Le processus de consultation scientifique prend en compte la santé des écosystèmes marins, la conservation des espèces en péril, ainsi que la situation et les tendances des différents stocks de poissons, d’invertébrés et de mammifères marins au Canada.

La raie épineuse des divisions 3Ps et 3LNO est considérée comme un stock unique, tout comme la merluche blanche des divisions 3Ps et 3NO. Le Conseil scientifique de l’OPANO effectue des évaluations de la raie épineuse dans les divisions 3LNPOs et de la merluche blanche dans les divisions 3NOPs. Pour sa part, le SCAS a également fourni des avis pour la partie des deux stocks se trouvant dans la sous‑division 3Ps, qui sont gérés par le Canada.

À la suite de la production de nouveaux avis scientifiques sur les stocks de poisson de fond, le Comité consultatif organise des réunions avec les intervenants et les groupes autochtones pour discuter des résultats scientifiques et obtenir leurs commentaires sur les mesures de gestion des pêches appropriées. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations des stocks, voir le tableau 6 de l’annexe C.

2.5 Approche de précaution

Le Canada s’est engagé, à l’échelle nationale et internationale, à établir des cadres décisionnels conformes à l’Approche de précaution (AP) pour les stocks de poisson de fond, afin d’assurer une gestion durable des pêches. L’Approche de précaution peut être définie comme étant prudente lorsque les connaissances scientifiques sont incertaines et il ne faut pas invoquer l’absence d’information scientifique adéquate pour retarder ou ne pas prendre de mesures pour éviter des dommages graves aux stocks de poissons ou à leurs écosystèmes. Cette approche est largement acceptée comme un élément essentiel d’une gestion durable des pêches. Pour appliquer l’approche de précaution aux décisions de gestion des pêches, il faut établir une stratégie de pêche qui :

- définit trois zones d’état du stock (zone saine, zone de prudence et zone critique) conformément au point de référence supérieur et au point de référence limite pour le stock;

- établit le taux d’exploitation autorisé dans chacune des zones d’état du stock;

- adapte le taux d’exploitation conformément aux variations de l’état du stock de poisson (biomasse du stock reproducteur ou autre indice/paramètre de la productivité de la population), en fonction des règles de décision.

Des points de référence existent pour certains stocks de poisson de fond et, dans les autres cas, le travail se poursuit pour les définir. Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web Cadre pour la pêche durable.

La Loi sur les pêches a été modifiée en 2019 pour inclure les dispositions relatives aux stocks de poisson, qui ont introduit de nouvelles obligations juridiquement contraignantes pour le Ministère de gérer les principaux stocks de poissons prescrits à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux nécessaires pour promouvoir la durabilité et d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de rétablissement pour les principaux stocks prescrits qui ont diminué en deçà de leur PRL afin de leur permettre de se rétablir au-delà de ce point. Les dispositions relatives aux stocks de poissons sont entrées en vigueur le 4 avril 2022 pour les 30 premiers stocks à l’échelle nationale (lot 1), y compris la morue de la sous-division 3Ps. Comme ce stock est sous son point de référence limite (PRL), un plan de rétablissement a été établi et publié en ligne en septembre 2024. Ce plan de rétablissement sera révisé tous les cinq ans ou avant en cas de changement important dans la compréhension du stock ou de déclin soutenu (trois ans ou plus). Ce plan de rétablissement sera révisé tous les cinq ans ou avant en cas de changement important dans la compréhension du stock ou de déclin soutenu (trois ans ou plus). Pour de plus amples renseignements sur les points de référence du cadre de l’AP pour les stocks de poisson de fond de la sous-division 3Ps, veuillez consulter le tableau 7 de l’annexe D.

2.6 Recherche

L’un des objectifs de la Direction des sciences du MPO est de fournir des connaissances, des produits et des avis scientifiques de grande qualité sur les écosystèmes aquatiques et les ressources vivantes du Canada en vue d’assurer la sécurité, la santé et la productivité des eaux et des écosystèmes aquatiques. En plus des relevés continus effectués par les navires de recherche pour étayer les évaluations des stocks, tant ceux gérés par le Canada que ceux cogérés avec la France, la Direction des sciences du MPO effectue des recherches scientifiques sur l’écologie du poisson et les pêches côtières dans la sous‑division 3Ps.

Plusieurs pistes de recherche sont explorées dans la sous-division 3Ps. On sait que cette zone est une zone de mélange pour plusieurs stocks de morue franche, et une analyse génétique visant à déterminer la structure des stocks de morue dans la sous-division 3Ps est réalisée en fonction des écailles de morue prélevées lors des relevés plurispécifiques printaniers. L’objectif est d’étudier les profils à petite échelle de la structure génétique de la morue dans la sous‑division 3Ps afin de combler une lacune critique dans les études génomiques des populations de l’espèce.

Le réseau côtier de télémétrie acoustique maintenu par la Direction des sciences du MPO dans la sous-division 3Ps a été considérablement élargi en 2021, et une porte hauturière a été ajoutée en 2022. Cette infrastructure permet de détecter les poissons marqués d’une étiquette acoustique tout au long de l’année. Ce programme vise à recueillir de l’information sur la migration saisonnière, les déplacements entre les limites des stocks et la survie d’une année à l’autre. Des entailles de nageoires sont également prélevées sur tous les poissons marqués d’une étiquette acoustique afin de faciliter la recherche en cours sur la relation entre la structure génétique et le phénotype de migration, ainsi que la connectivité génétique avec les stocks voisins.

D’autres recherches dans la sous-division 3Ps sont axées sur la discrimination des stocks entre le merlu argenté présent dans la sous-division 3Ps et les stocks de merlu argenté dans le golfe du Saint-Laurent et sur le plateau néo-écossais, grâce à la collecte d’entailles de nageoires et à l’analyse génétique. D’autres études sur le régime alimentaire du merlu argenté sont également en cours dans cette région. Des recherches sont en cours sur l’aiguillat noir dans la sous‑division 3Ps relativement à la zone de protection marine (ZPM) du chenal Laurentien, qui a été désignée comme aire d’alevinage pour cette espèce. Des recherches sont également en cours sur la raie à queue de velours, le loup à tête large, le loup tacheté et le requin-taupe commun par rapport à la ZPM du chenal Laurentien. On travaille aussi à l’élaboration d’un modèle d’évaluation du stock de raie épineuse dans les divisions 3LNOPs.

Le relevé par pêche sentinelle de la morue franche est effectué dans la sous-division 3Ps depuis 1995. Les données de ce relevé sont recueillies par des pêcheurs qualifiés à divers sites côtiers le long de la côte sud de Terre-Neuve. Les objectifs principaux du relevé par pêche sentinelle sont :

- d’élaborer des indices de l’abondance relative (taux de prise) qui seront utilisés dans les évaluations de la ressource,

- d’intégrer les connaissances des pêcheurs côtiers dans le processus d’évaluation de la ressource,

- d’évaluer la variabilité interannuelle de la répartition de la ressource dans les eaux côtières,

- de recueillir des données sur les principaux paramètres biologiques utilisés dans les évaluations du stock (longueur, sexe et stade de maturité des poissons et otolithes pour déterminer l’âge des poissons), et de prélever des échantillons biologiques pour les analyses génétiques, physiologiques et toxicologiques, de même que des contenus stomacaux pour étudier le régime et les habitudes alimentaires.

Le programme de recherche sur les écosystèmes de Terre-Neuve-et-Labrador participe à une gamme d’activités de recherche visant à comprendre le fonctionnement et la dynamique de la communauté marine dans l’écosystème de la sous-division 3Ps, y compris la façon dont il réagit aux pressions environnementales. Ce travail comprend la caractérisation de l’état et des tendances de la communauté de poissons, ainsi que des recherches ciblées sur les changements dans la composition de cette communauté de poissons à mesure que la température de l’océan augmente et les conséquences de ces changements sur le fonctionnement de l’écosystème. Dans le cadre de ce programme de recherche, on mène des études ciblées sur le régime alimentaire des principales espèces de poissons de cet écosystème. Ces types d’études améliorent notre compréhension du fonctionnement du réseau trophique et aident à caractériser la mortalité par prédation pour certaines espèces commerciales dans cet écosystème.

Les recherches en cours portent également sur la productivité de l’écosystème de la sous‑division 3Ps sous divers angles. Des modèles écosystémiques sont en cours d’élaboration pour créer des indicateurs qui peuvent renseigner sur le risque de surpêche des écosystèmes en établissant un lien entre la productivité à l’échelle de l’écosystème et les prélèvements globaux des pêches. Enfin, des analyses comparatives de la structure et de la productivité de l’écosystème entre la sous-division 3Ps et les écosystèmes voisins sont en cours pour mieux comprendre l’évolution passée de l’écosystème et le rôle de facteurs à grande échelle (p. ex. le climat océanique) dans les changements d’un écosystème à l’autre, afin de mieux saisir les changements futurs, y compris ceux qui découlent des changements climatiques.

3.0 Importance économique, sociale et culturelle de la pêche

3.1 Profil socio-économique

Poids au débarquement

Entre 2019 et 2023, le poids total au débarquement pour toutes les catégories d’espèces dans la sous-division 3Ps, c’est-à-dire les poissons de fond, les crustacés, les espèces pélagiques, les mollusques et les espèces diverses, a atteint un sommet d’environ 24 000 tonnes en 2023. Le poids des poissons de fond débarqués est passé de 7 000 tonnes en 2019 à environ 2 700 tonnes en 2023. Pour toutes les années de la période en question, les crustacés représentaient la plus grande proportion du poids total au débarquement (figure 3).

Figure 3 : Poids au débarquement (en tonnes) selon la catégorie d’espèce dans la sous-division 3Ps (2019-2023) Toutes les données sont préliminaires.

Figure 3 - Version textuelle

| Année | Crustacés | Poisson de fond | Espèces pélagiques | Mollusques | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 11,008 | 7,004 | 2,759 | 1,192 | 21,964 |

| 2020 | 11,337 | 4,797 | 1,038 | 1,252 | 18,424 |

| 2021 | 12,741 | 2,211 | 1,845 | 1,267 | 18,065 |

| 2022 | 15,352 | 2,110 | 800 | 1,551 | 19,813 |

| 2023 | 15,827 | 2,676 | 3,011 | 2,637 | 24,151 |

Dans la catégorie des poissons de fond, la morue représentait la plus grande part en poids débarqué du total des débarquements de poissons de fond de 2019 à 2023. Au cours de ces cinq années, la morue représentait 41 % du poids total des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps, suivie du sébaste (30 %), de la raie (11 %), du flétan de l’Atlantique (6 %) et des autres poissons de fond (12 %).

En 2023, le sébaste représentait 54 % du poids total des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps, suivi de la morue (28 %), du flétan de l’Atlantique (6 %), de la merluche blanche (4 %) et des autres poissons de fond (8 %).

Valeur au débarquement

La valeur annuelle moyenne au débarquement des poissons de fond de la sous-division 3Ps entre 2019 et 2023 était d’environ 6,9 millions de dollars (figure 4). En 2023, les poissons de fond représentaient 7 % de la valeur totale au débarquement pour toutes les espèces dans la sous-division 3Ps (92,6 millions de dollars), tandis que les crustacés représentaient 85 %.

Figure 4: Valeur au débarquement (en millions de dollars) par catégorie d’espèces dans la sous-division 3Ps (2019-2023). Toutes les données sont préliminaires.

Figure 4 - Version textuelle

| Année | Crustacés | Poisson de fond | Mollusques | Espèces pélagiques | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 65,1 | 12,1 | 2,7 | 1,4 | 81,3 |

| 2020 | 47,1 | 7,3 | 2,6 | 0,4 | 57,5 |

| 2021 | 118,9 | 3,6 | 3,5 | 0,8 | 126,7 |

| 2022 | 151,9 | 5,2 | 4,4 | 0,5 | 162,0 |

| 2023 | 78.7 | 6.2 | 6.5 | 1.3 | 92.7 |

La valeur annuelle des débarquements de poissons de fond dans la sous-division 3Ps est passée de 12,1 millions de dollars en 2019 à environ 6,2 millions de dollars en 2023. En 2023, le sébaste avait la valeur au débarquement la plus élevée dans la catégorie des poissons de fond avec environ 2,6 millions de dollars, suivi du flétan de l’Atlantique (1,7 million de dollars), de la morue (1,5 million de dollars) et des autres espèces (0,4 million de dollars).

Navires

Le nombre de navires actifs a diminué entre 2019 et 2023, à l’exception d’une légère augmentation entre 2021 et 2022 (voir la figure 5). En 2023, il y avait 313 navires actifs.

Figure 5: Nombre de navires actifs dans la pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps. Toutes les données sont préliminaires.

Figure 5 - Version textuelle

| Année | Total des navires |

| 2019 | 434 |

| 2020 | 370 |

| 2021 | 319 |

| 2022 | 337 |

| 2023 | 313 |

3.2 Dépendance à l’égard du poisson de fond

Dans l’analyse qui suit, la dépendance est fondée sur des entreprises de pêche actives qui ont débarqué du poisson de fond et dont le port d’attache se trouve dans la sous-division 3Ps. La dépendance est définie comme la contribution en pourcentage du poisson de fond à la valeur totale au débarquement de toutes les espèces récoltées par ces entreprises. Une entreprise de pêche est l’unité de pêche composée de tous les permis, navires et engins de pêche détenus par le titulaire de permis.

En 2023, on comptait 270 entreprises actives exploitant des navires de moins de 40 pieds et ayant débarqué des poissons de fond. En moyenne, la valeur au débarquement des poissons de fond était d’environ 9 600 $ par entreprise et représentait 11 % du revenu de pêche total moyen (toutes espèces confondues) pour ces entreprises. Le crabe des neiges représentait environ 45 % de leur revenu de pêche total moyen, suivi du homard (37 %), de l’holothurie (6 %), du flétan de l’Atlantique (6 %), de la morue (4 %) et des autres espèces (2 %).

On comptait également 19 entreprises actives exploitant des navires de 40 à 65 pieds et ayant débarqué des poissons de fond. En moyenne, la valeur au débarquement des poissons de fond était d’environ 9 600 $ par entreprise et représentait 2 % du revenu de pêche total moyen (toutes espèces confondues). Le crabe des neiges représentait environ 52 % de leur revenu de pêche total moyen, suivi de l’holothurie (20 %), du buccin (14 %), du homard (8 %), du hareng (3 %) et des autres espèces (3 %).

4.0 Problèmes de gestion

4.1 Prises accessoires et prises fortuites

En général, les méthodes, les techniques et les types d’engins de pêche ne sont pas parfaits pour sélectionner une seule espèce pendant la pêche. Dans de nombreuses pêches, il n’est pas possible de cibler une espèce sans en capturer d’autres de façon fortuite ni d’éviter de capturer des juvéniles ou d’autres individus non désirés de l’espèce ciblée. Les prises accessoires sont les prises, retenues à bord, de toutes les espèces autres que l’espèce ciblée, et les prises fortuites s’entendent des prises qui sont immédiatement remises à l’eau. Les prises accessoires de poisson de fond dans la sous-division 3Ps doivent être débarquées et consignées par l’entremise du PVQ, sauf lorsque la remise à l’eau est autorisée. Reconnaissant que les prises accessoires et les prises fortuites sont souvent inévitables et que la viabilité à long terme des pêches et la santé des océans suscitent de plus en plus de préoccupations, le Canada a signé le Code de conduite pour une pêche responsable des Nations Unies en 1995, qui invitait les signataires à adopter des mesures pour réduire les prises accessoires et, « dans la mesure du possible, à mettre au point et à utiliser des engins et des techniques de pêche sélectifs, sûrs pour l’environnement et rentables ».

Les engins de pêche et les pratiques de pêche ont évolué pour améliorer la sélectivité de la pêche, et des efforts ont été déployés pour maximiser le potentiel de survie des prises qui sont remises à l’eau. Néanmoins, il reste un certain taux de mortalité par pêche résultant des prises fortuites. De ce fait, tous les plans de gestion des pêches doivent systématiquement tenir compte des prises accessoires dans les eaux canadiennes. Parallèlement, de plus en plus de marchés exigent des preuves que les fruits de mer proviennent de pêches durables, attirant davantage l’attention sur la gestion des prises accessoires dans les principales pêches.

En vertu du Cadre pour la pêche durable, le MPO a créé la Politique sur la gestion des prises accessoires. Cette politique nationale s’applique aux pêches commerciales, récréatives et autochtones gérées ou autorisées par le MPO en vertu de la Loi sur les pêches. Elle vise deux objectifs. Tout d’abord, veiller à ce que les pêches canadiennes soient gérées de manière à soutenir la récolte durable des espèces aquatiques et à minimiser le risque que les pêches causent des dommages graves ou irréversibles aux espèces capturées de façon fortuite. Ensuite, prendre en compte les prises totales, y compris les prises accessoires conservées et les prises fortuites non conservées. La politique sera mise en œuvre au fil du temps au moyen des plans de gestion intégrée.